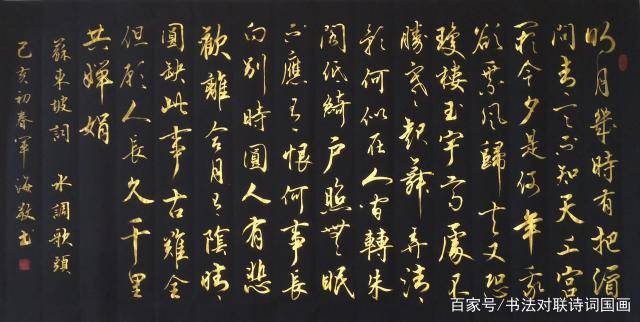

在歷史的長河中,有一種特殊的文學體裁以其獨特的韻味和深沉的情感成為了流傳千古的經典。蘇軾的《水調歌頭》便是其中的佼佼者,以其深沉的情感、廣闊的意境和富有哲理的內涵,成為了中國古代文學的瑰寶。接下來,讓我們一同走進蘇軾的《水調歌頭》,探尋其中蘊含的深意與美感。

一、背景概述

《水調歌頭》是蘇軾的代表作之一,創作於宋神宗熙寧九年中秋時節。當時,蘇軾正被貶謫至密州,心境頗為苦悶。恰逢中秋佳節,圓月高掛,蘇軾面對明月,遙想親人,心中湧起一股強烈的思鄉之情。正是在這樣的背景下,蘇軾以獨特的筆觸和情感,創作了這首充滿韻味和哲理的《水調歌頭》。

二、內容解析

蘇軾的《水調歌頭》以其富有哲理的意蘊和深邃的情感成為千古絕唱。開篇「明月幾時有?把酒問青天。」蘇軾以飽含情感的一問,引出了對人生的沉思與感慨。明月高懸,象徵了人生的無常與短暫,而把酒問天,則展現了詩人對生命意義的探尋。

接下來的句子「不知天上宮闕,今夕是何年。」進一步展現了蘇軾對時間流轉和生命無常的感慨。在這浩渺的宇宙中,人的生命何其短暫,如同流水一般逝去。蘇軾通過對天上宮闕的遐想,表達了對生命意義的思索和對人生的珍視。

「我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。」蘇軾以天上與人間、理想與現實的對比,表達了對人生困境的無奈和對理想的追求。他渴望超脫塵世,追求心靈的自由與寧靜,但又擔心脫離現實社會後,無法適應更高的精神境界。這種矛盾心理反映了蘇軾內心的掙扎與糾結。

然而,儘管面對理想與現實的矛盾,蘇軾並未放棄對生命的熱愛和對人生的樂觀態度。「起舞弄清影,何似在人間。」他選擇活在當下,珍惜眼前的一切美好。即使身處困境,也要保持樂觀豁達的心態,享受生活的每一刻。這種積極向上的人生態度體現了蘇軾的豁達胸襟和樂觀精神。

最後,「轉朱閣,低綺戶,照無眠。」蘇軾將筆觸從天上拉回到人間,以月光普照大地、無分貴賤的景象,表達了對人間萬物的關愛和對生命平等的思考。無論貧富貴賤,月光都給予同樣的照耀和溫暖。這種平等與關愛體現了蘇軾的人文關懷和對生命的尊重。

三、藝術特色

蘇軾的《水調歌頭》以其獨特的藝術特色成為千古絕唱。首先,蘇軾運用了豐富的想像和生動的描寫手法,將天上與人間、理想與現實巧妙地融合在一起,形成了一種獨特的意境美。其次,蘇軾的詞句簡練而富有哲理意味深遠使人回味無窮。此外詞人善於運用比喻、擬人等修辭手法使得作品更加生動有趣且充滿詩意。最後詞人在作品中融入了深厚的情感以及個人的人生觀和價值觀使得整首詞充滿了深沉的情感和哲理思考。

四、歷史背景及影響評價

《水調歌頭》創作於北宋時期詞人蘇軾因政治原因被貶謫至密州時期這一特殊的歷史背景使得詞人在作品中融入了對人生和社會的深刻思考同時也反映了當時社會的風貌和時代精神。《水調歌頭》作為蘇軾的代表作之一在中國古代文學史上具有重要的地位和影響它不僅為後人提供了豐富的藝術審美體驗也為中國古代文學注入了新的活力。

總之,《水調歌頭》是蘇軾詞中的一首經典之作它以其獨特的藝術特色和深邃的情感意蘊成為千古絕唱通過對其背景、內容、藝術特色以及歷史背景及影響等方面的解讀我們可以更好地欣賞和理解這首詞的魅力同時也可以感受到蘇軾的豁達胸襟和樂觀精神對於我們的人生也有著深刻的啟示和影響。