前言

2024年9月19日,一則關於張雨綺的爆料如同平地驚雷,迅速在社交媒體上炸開了鍋。保姆的匿名指證,讓「張雨綺出軌」這一話題瞬間成為輿論的焦點。網友們紛紛化身偵探,對她的私生活展開了前所未有的「審視」。但在這場狂歡背後,我們不禁要問:明星的私生活,真的該成為我們茶餘飯後的談資嗎?

保姆爆料

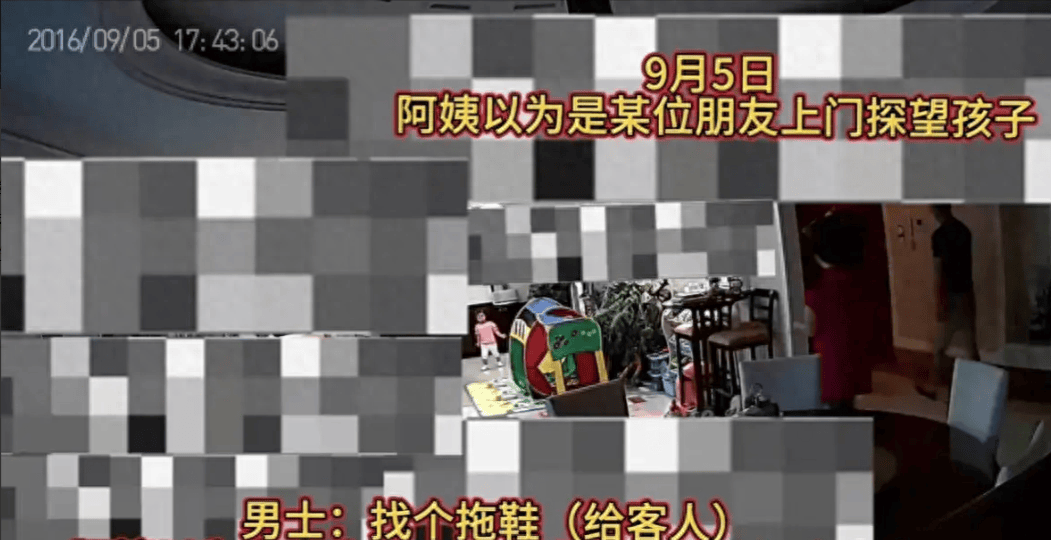

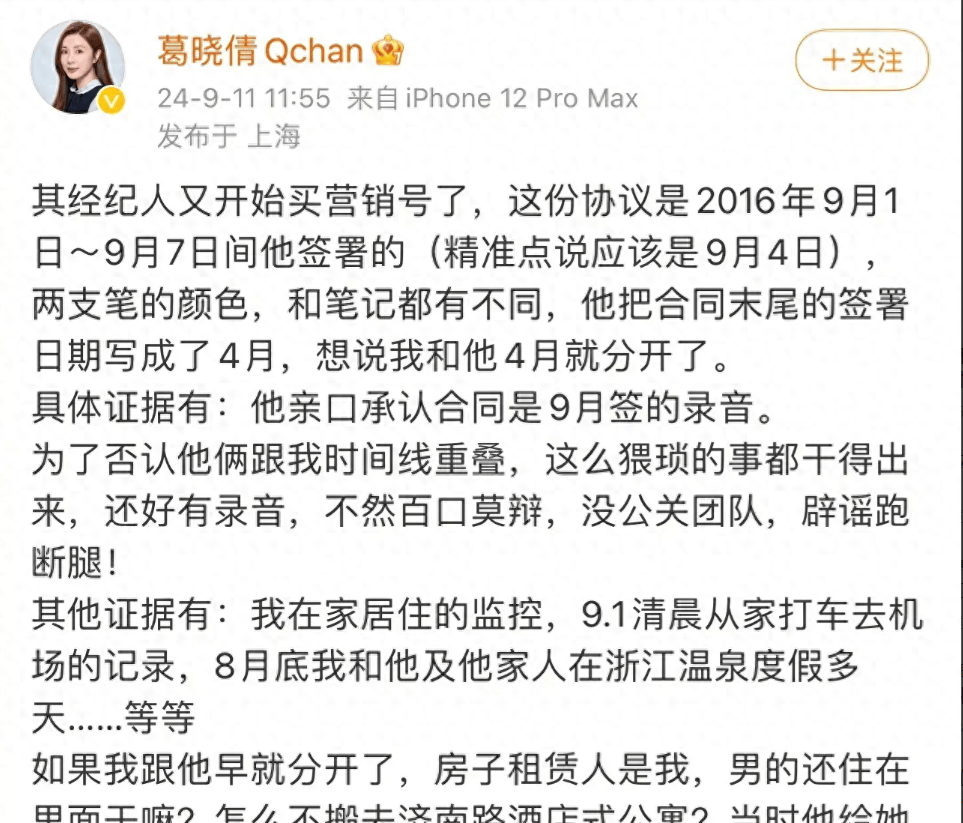

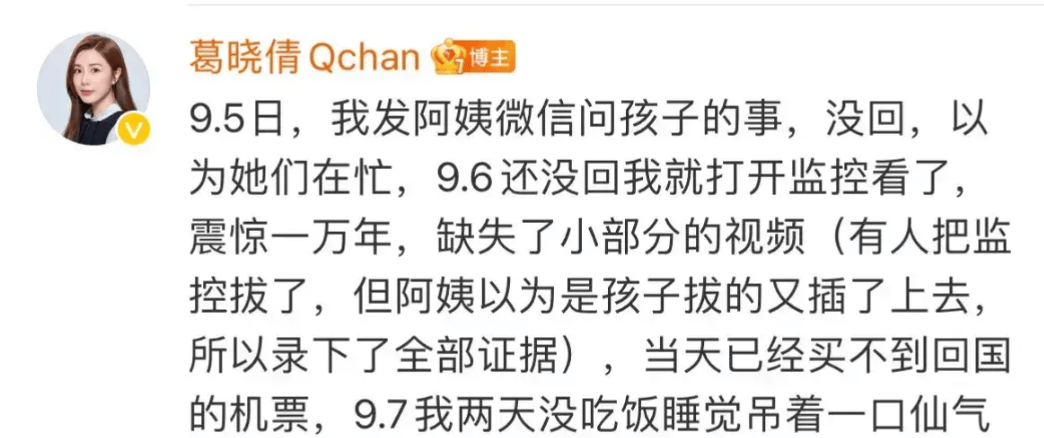

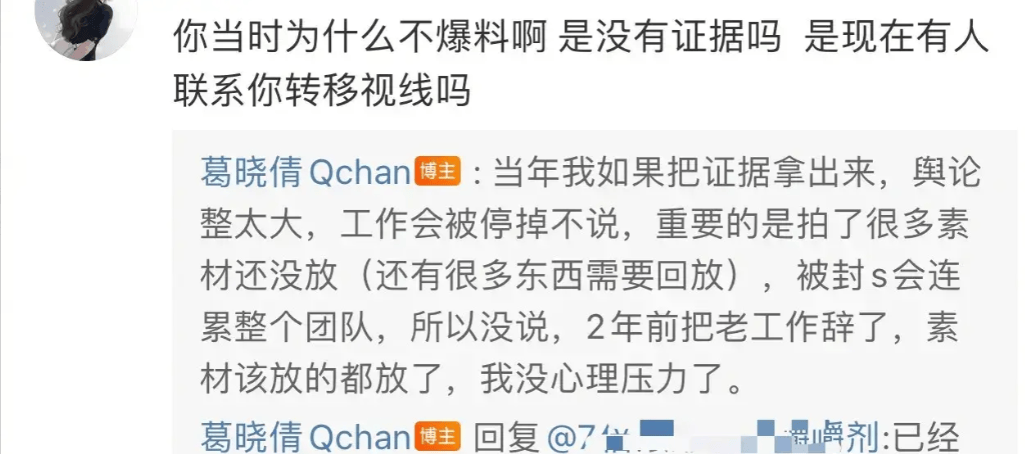

從「親眼目睹」的震撼性描述,到「封口費」的戲劇性轉折,保姆的爆料仿佛是一部精心編排的八點檔狗血劇。張雨綺團隊的沉默,更是為這場風波添上了幾分神秘色彩。網友們的猜測與解讀五花八門,有的認為她是在逃避,有的則認為這是她的高明之處——畢竟,在娛樂圈,解釋往往意味著承認,而沉默則能保留一絲「疑似」的餘地。然而,沉默真的能堵住悠悠眾口嗎?顯然,這更像是一場無解的博弈。

輿論分裂

隨著事件的持續發酵,輿論場迅速分化為兩大陣營。一方堅持認為,作為公眾人物,張雨綺應該承受更多的審視與批評,她的私生活理應透明化;另一方則為她鳴不平,認為每個人都有隱私權,明星也不例外。這場爭論,實則是關於公眾人物隱私權與公眾知情權界限的深刻探討。

窺探欲的泛濫

深入剖析這場風波,不難發現其背後隱藏的社會心理——窺探欲的泛濫。在快節奏的現代生活中,人們似乎越來越熱衷於窺探他人的私生活,以此作為茶餘飯後的談資。從明星的八卦到普通人的日常,無一不成為我們窺探的對象。這種文化現象,不僅侵犯了他人的隱私權,也扭曲了我們的價值觀。我們是否應該反思,為何會對他人的生活如此感興趣?這種窺探欲,究竟從何而來?

張雨綺的困境

張雨綺,這位以「剛」著稱的獨立女性,她的每一次選擇都備受關注。然而,這次出軌風波卻讓她陷入了前所未有的困境。作為公眾人物,她必須面對來自四面八方的審視與評判;作為女性,她又要承受社會對女性複雜多變的期待與指責。張雨綺的遭遇,如同一面雙面鏡,既映照出現代女性在事業與情感中的堅韌與勇敢,也揭示出她們在輿論場中的脆弱與無奈。

隱私權的邊界

張雨綺事件再次引發了我們對公眾人物隱私權的思考。作為公眾人物,他們享受著光環與流量帶來的紅利,但同時也必須承受來自輿論的壓力與審視。然而,這種審視是否應該有個限度?我們是否有權利一窺他們生活的每個角落?在追求新聞熱度的同時,我們是否也應該尊重他人的隱私權?

結語:回歸理性,尊重隱私

在這個信息泛濫的時代,我們更應保持一份理性與冷靜。明星的私生活,終究是他們個人的事情,我們無權過多干涉。作為觀眾和讀者,我們更應關注他們的作品與才華,而非將焦點放在他們的私生活上。同時,我們也應反思自己的窺探欲,學會尊重他人的隱私權。只有這樣,我們才能共同營造一個更加健康、和諧的輿論環境。

對於張雨綺事件,你有什麼看法呢?歡迎在評論區留言分享你的觀點。