內容摘要:蜀毋昭裔板刻《九經》明確記載於司馬光《資治通鑑》,長期以來,被視為雕版印刷史上的大事。但宋代學者論及後蜀文化事業時,往往只提到毋昭裔主持石經刊刻而未及板印《九經》;論及毋昭裔板印的書籍,則只提到《文選》等,亦未及《九經》。宋代文獻中未見毋昭裔板刻《九經》印本流傳的蹤跡。《資治通鑑》記載毋昭裔板印《九經》,但未提及其主持石經刊刻。綜合這些情況,毋昭裔板刻《九經》應非史實,只是石刻《九經》的訛傳。王明清《揮麈錄》關於後唐刊刻《九經》為「仿其(指毋昭裔)製作」的記載,進一步引發了後唐《九經》、蜀石經、「毋昭裔板刻《九經》」之間關係的各種紛爭。實際上,蜀石經與五代監本均以唐石經為底本,彼此並無互相沿用的關係,也並不存在毋昭裔仿五代監本刊刻《九經》之事。

五代十國時期,後蜀在文化繼承和發展上取得令人矚目的成績。後蜀宰相毋昭裔曾私人出資刊刻《文選》《初學記》《白氏六帖》等書籍,又主持了蜀地石本《九經》的刊刻。蜀石經與後唐監本《九經》年代相近,南北相互輝映,共同構成中國古代文明史上的佳話。宋代史籍中對毋昭裔的貢獻多有載述。司馬光《資治通鑑》首次明確出現「毋昭裔板刻《九經》」的記載,王明清《揮麈錄》首次提到後唐監本《九經》乃仿毋昭裔刻書。明清以來,學者追溯古代刻書史,對「毋昭裔板刻《九經》」事深信不疑,或據《揮麈錄》認為後唐監本乃仿「毋昭裔板刻《九經》」,或據《資治通鑑》所系年月認為「毋昭裔板刻《九經》」乃仿後唐監本。但實際上,「毋昭裔板刻《九經》」的真實性很值得懷疑。現略作考述如下。

一、「毋昭裔板刻《九經》」說源流

最早記載毋昭裔「雕《九經》」的文獻是宋委心子《古今類事》卷十九《為善而增門》「毋公印書」條:

毋公者,蒲津人也,仕蜀為相。先是公在布衣日,嘗從人借《文選》及《初學記》,人多難色。公浩嘆曰:「余恨家貧,不能力致。他日稍達,願刻板印之,庶及天下習學之者。」後公果於蜀顯達,乃曰:「今日可以酬宿願矣。」因命工匠日夜雕板,印成二部之書。公覽之,欣然曰:「適我願兮。」復雕《九經》諸書。兩蜀文字,由是大興。洎蜀歸國,豪貴之族以財賄禍其家者十八九。上好書,命使盡取蜀文籍及諸印板歸闕,忽見板後有毋氏姓名,乃問歐陽烱,烱曰:「此是毋氏家錢自造。」上甚悅,即命以板還毋氏,至今印書者遍于海內。於戲!毋氏之志,本欲廣學問於後世,天果從之。大凡處重位,居富貴,多是急聚斂,恣聲色,營第宅,植田產,以為子孫之計。及一旦失勢,或為不肖子所盪,至其後曾無立錐之地。獨毋氏反以印書致家累千金,子孫祿食。初,其在蜀雕印之日,多為眾所鄙笑,及其後,乃往假貸,雖樊侯種杞梓,未可同年而語。仲尼之教,福善餘慶,一何偉歟!左拾遺孫逢吉嘗語及,因紀之以為世戒。出秦再思《紀異錄》。

秦再思是北宋初人,太宗太平興國六年(981)為朝官,所撰《紀異錄》又稱《洛中記異》。《崇文總目》「小說類」著錄「《洛中記異》十卷,秦再思撰」。《郡齋讀書志》載:「《洛中紀異》十卷。右皇朝秦再思記五代及國初讖應雜事。」秦再思生活年代與孫逢吉相當,因而得以與之相識並從他那裡獲知毋昭裔刻書之事。

《古今類事》是一部主要記載兆示故事的類書,《洛中紀異》也不無語涉誕妄之處,然此則故事的講述者「左拾遺孫逢吉」不僅是後蜀石刻《九經》的書寫者之一,也是毋昭裔私人刻書的書寫者。《宋史·毋守素傳》云:「昭裔性好藏書,在成都令門人勾中正、孫逢吉書《文選》、《初學記》、《白氏六帖》鏤版。」《洛中紀異》所載「命使盡取蜀文籍及諸印本歸闕」,並沒有提及派往收繳蜀文籍印本的使者名字,但通過其他史料記載可知,其人正是孫逢吉。《宋史·儀衛三》稱:「乾德三年,蜀平,命左拾遺孫逢吉收蜀法物,其不中度者悉毀之。」程俱《麟台故事》卷二《書籍》載:「三年平蜀,遣右拾遺孫逢吉往收其圖籍,凡得書萬三千卷。」《洛中紀異》所載為毋昭裔印板作說明的歐陽烱,不僅是亡蜀故相,同時也是《花間集》中收錄詞人之一,在後蜀和宋初都擁有一定的影響力。

因此,該段文字雖出自筆記小說,而所述之事合情合理,故後人多所採信。在以上史料的敘事語境中,「復雕《九經》諸書」很容易被理解為雕板印刷,焦竑《焦氏筆乘·續集》卷四《雕板印書》中即暗引此條。曹之也引《古今類事》和《宋史·毋守素傳》所載,云:「由此可知,毋昭裔刻有《文選》、《初學記》、《白氏六帖》、《九經》等書。」但是,刻印技術適用於不同的物質載體,「雕《九經》」未必即指雕板。黃庭堅《效進士作觀成都石經》詩云:「成都九經石,歲久麝煤寒。字畫參工拙,文章可鑑觀。危邦猶勸講,相國校雕刊……願比求諸野,成書上學官。」這裡「雕刊」就是指「成都石經」的刊刻。

事實上,「毋公印書」條存在與史實齗齗不合之處。《宋史·毋守素傳》載:

昭裔性好藏書,在成都令門人勾中正、孫逢吉書《文選》、《初學記》、《白氏六帖》鏤板,守素齎至中朝,行於世。大中祥符九年,子克勤上其板,補三班奉職。

如果說《洛中紀異》的記載尚有隱晦之處,那麼《資治通鑑》對毋昭裔板刻《九經》事的記載可以說是非常確定了。其曰:

(廣順三年)自唐末以來,所在學校廢絕,蜀毋昭裔出私財百萬營學館,且請刻板印《九經》;蜀主從之。由是蜀中文學復盛……初,唐明宗之世,宰相馮道、李愚請令判國子監田敏校正《九經》,刻板印賣,朝廷從之。丁巳,板成,獻之。由是,雖亂世,《九經》傳布甚廣。

這裡明確記載毋昭裔曾「請刻板印《九經》」,這一說法在《通鑑》系列書籍如宋《通鑑綱目》、明《資治通鑑補》、清《通鑑輯覽》《綱目彙編》中被廣為傳錄。

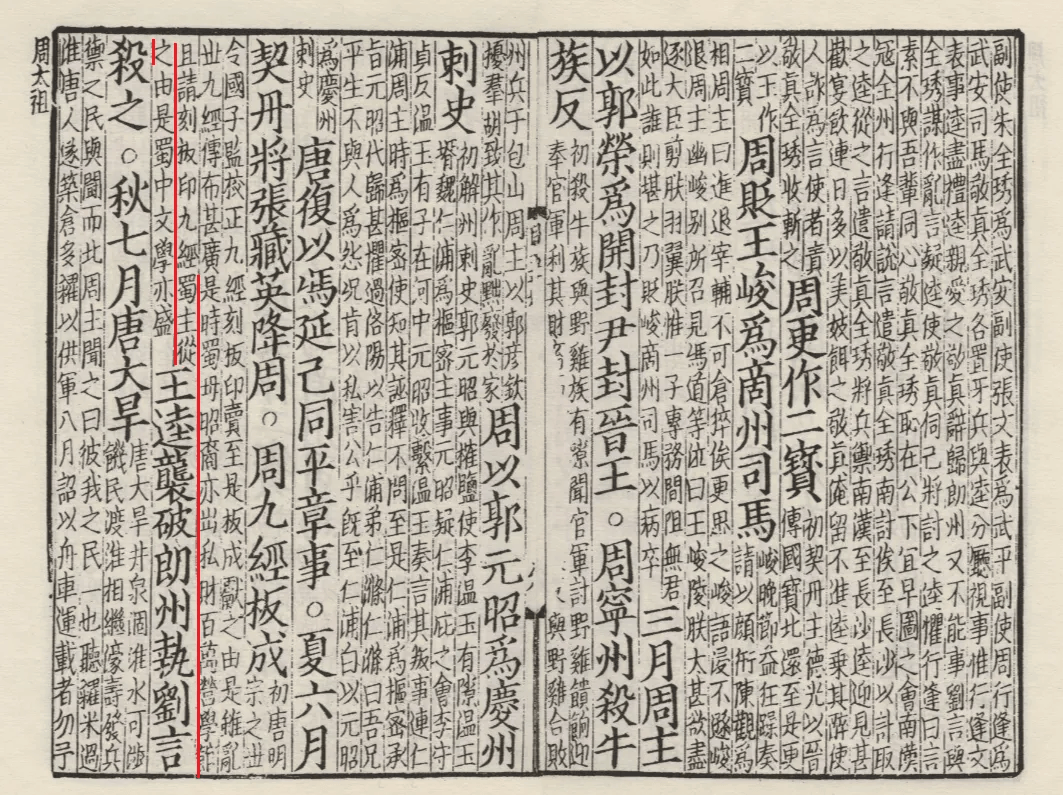

國家圖書館藏《資治通鑑綱目》卷五十九

宋代史料筆記對《資治通鑑》有直接或間接的引用。如宋人葉寘《愛日齋叢鈔》卷一明引《通鑑》此條。又孔平仲《珩璜新論》卷四有:

昔時文字,未有印板,多是寫本……至後唐明宗長興三年,宰相馮道、李愚請令判國子監田敏校正《九經》,刻板印賣,朝廷從之。是雖在亂世,《九經》傳播甚廣。至周廣順中,蜀毋昭裔又請刻印板《九經》,於是蜀中文字復盛。

雖然沒有明引出處,但其表述方式與《資治通鑑》非常接近,將毋昭裔刻書事繫於「周廣順中」也與《資治通鑑》相同,應亦引自《資治通鑑》。

明清人對毋昭裔刻印《九經》事也頗有記載。如焦竑《焦氏筆乘·續集》卷三《板本之始》:

漢以來六經多刻之石……唐末益州始有墨板,多術數、字學小書而已。蜀毋昭裔請刻板印《九經》,蜀主從之,自是始用木板摹刻《六經》。

于慎行《谷山筆麈》卷七:

後唐長興三年初,命國子監校定《九經》,雕板印賣,至後周廣順乃成。而蜀人毋昭裔亦請刻印《九經》。故雖在亂世而《九經》傳布甚廣。

以上記載雖然沒有說明文獻來源,但從表述方式來看應是來自《資治通鑑》或《珩璜新論》。此外,湛若水《格物通》卷六十《學校三》、凌揚藻《蠡勺編》卷十三《後蜀石經》、陳元龍《格致鏡原》卷三九「文具類」「板印」條、朱彝尊《經義考》卷二九三《鏤板》、陳鱣《續唐書》卷六二《諸國臣傳》、吳任臣《十國春秋》卷四九《後主本紀》、卷五二《毋昭裔傳》、周廣業《循陔纂聞》卷四、陸隴其《三魚堂日記》卷十中都有類似的記載,皆直接或間接地引自《資治通鑑》。

《資治通鑑》將毋昭裔刻書系在後周廣順三年(953),適當後蜀廣政十六年,所以吳任臣《十國春秋》卷四九《後主本紀》將其繫於「廣政十六年五月」之下,云:「是月,宰相毋昭裔出私財百萬營學館,且請鏤版印《九經》,以頒郡縣。」後人沿用其說,以毋昭裔板刻《九經》始於此年,如楊繩信《中國版刻綜錄》中著錄有「毋昭裔,九五三(後蜀廣政十六)年刊九經」條。

二、「毋昭裔仿五代監本板刻《九經》」說源流

「毋昭裔板刻《九經》」說廣為流傳,在此基礎上學者還對另一個問題,即後唐監本《九經》和毋昭裔板刻《九經》的時間先後進行了討論。關於監本《九經》和毋昭裔刻《九經》的比較,肇始於《揮麈余話》卷二:

毋丘儉貧賤時,嘗借《文選》於交遊間,其人有難色,發憤異日若貴,當板以鏤之遺學者。後仕王蜀為宰,遂踐其言刊之。印行書籍,創見於此。事載陶岳《五代史補》。後唐平蜀,明宗命太學博士李鍔書《五經》,仿其製作,刊板於國子監。監中印書之始。今則盛行於天下,蜀中為最。明清家有鍔書印本《五經》存焉,後題長興二年也。

這則史料存在一些比較明顯的訛誤,如誤毋昭裔為毋丘儉,又如毋昭裔是孟蜀(後蜀)清泰二年(935)四月任「中書侍郎同平章事」,而非後唐所平的王蜀(前蜀)。這些訛誤已有學者考辨,卻並未影響人們對這條材料的引用。

《揮麈錄》中記載唐明宗命李鍔仿照毋昭裔板刻書籍,書寫《五經》(其實不止五經)刻板之後置於國子監,其實沒有任何毋昭裔曾板刻《九經》的意思,但因其先述毋昭裔「踐其言」「印行書籍」,又述後唐「仿其製作」刊《五經》於國子監,很容易讓人誤以為毋昭裔與板刻《五經》之間存在關聯。

其中「仿其製作,刊板於國子監」的記載,更啟發了後人對於後唐與後蜀板刻書籍早晚的比較。如明陸深《儼山外集》卷二五《豫章漫抄三》說:

《揮麈錄》載毋昭裔貧時常借《文選》不得,發憤曰:「異日若貴,當板鏤之,以遺學者。」後至宰相,遂踐其言。此與馮道印板之日,孰為後先耶?

陸深在引用《揮麈錄》之後,對毋昭裔刻書與馮道刻書的時間先後提出疑問,說明他並沒有認同後唐「仿其製作」的說法。

而後葉昌熾將後唐監本《九經》與「毋昭裔板刻《九經》」的時間進行了對比,並對二者關係有進一步的推論,云:「蜀本《九經》最先出,後來孳乳到長興。蒲津毋氏家錢造,海內通行價倍增。」其下引《宋史》、《焦氏筆乘》和《揮麈余話》所載,提出後唐《九經》受到蜀本《九經》「孳乳」的看法。如上所述,《揮麈錄》中並沒有記載「毋昭裔板刻《九經》」,所謂「仿其製作」乃指模仿毋昭裔以木板刻書的舉措,葉昌熾引申出後唐《九經》源出毋昭裔板刻《九經》的說法,無疑是對《揮麈錄》的誤解。此說產生一定的影響,出版於1925年的美國學者卡特《中國印刷術的發明和它的西傳》即沿襲葉氏說,誤以為毋昭裔板印《九經》在後唐監本之前,稱:「毋昭裔的發端之功,曾推動馮道急起直追。」

王國維早年對毋昭裔板印《九經》曾持存疑態度。國圖藏光緒二十三年(1897)靈鶼閣叢書本《藏書紀事詩》卷一「毋昭裔守素」條有王國維批註云:

昭裔為蜀相,在廣政中,其所刻止《文選》。刊九經之說,宋孔平仲雖言之,然即有此刻,亦當在長興之後。葉詩誤甚。又案,《通鑑》系昭裔刻九經事於周廣順三年。

細味其「其所刻止《文選》」「即有此刻」語,可知王國維對毋昭裔是否曾板印《九經》是持懷疑態度的。這可能因為當時王國維只看到孔平仲《珩璜新論》的相關記載,尚未注意到《資治通鑑》的記載,故以為此事未必可信。「又案」以下,當是後來的再批註,如果王國維一開始就看到《通鑑》記載,則不應在前文僅提及孔平仲,後面才以「又案」的方式提到最重要的《通鑑》,這樣於文理頗為突兀。

王國維早年未見《通鑑》記載,對毋昭裔板印《九經》持存疑態度。在看到《通鑑》記載以後則改為肯定態度,故其後來對毋昭裔板印《九經》事完全肯定,毫無置疑。由此可見,除了《通鑑》以外,有關毋昭裔板印《九經》的史料記載不僅數量少,而且史源不甚清晰可靠;另一方面也可見《通鑑》作為史學名著,具有相當的權威性,所以讓王國維放棄了存疑態度,轉而肯定毋昭裔板印《九經》之事。《覆五代刊本〈爾雅〉跋》言:

案:後唐始刊九經,據《冊府元龜》所載馮道、李愚等奏,固發端於吳、蜀印板文字,然以為仿蜀毋昭裔《文選》製作,則大不然。考昭裔相蜀,在孟昶明德二年。後唐清奉二年。至廣政十六七年,尚在相位。仲言謂其相王蜀,已非事實。其刊《文選》在相蜀後,自不得在長興之前。孔平仲《珩璜新論》云:「周廣順中,蜀相毋昭裔請刊印板九經。」《通鑑》載昭裔開學館,刻九經,即蜀大字九經,與蜀石經無涉。在廣政十六年,即周廣順三年,正田敏九經板成之歲。昭裔所刻,當仿其制。近人或廣王仲言之說,謂蜀本九經先於監本者,尤乖事實也。

王國維認為,毋昭裔板刻的九經即「蜀大字本九經」,但毋昭裔擔任蜀相時後唐刻書已在進行中,「仿其製作」無從談起,因此《揮麈錄》的記載存在倒亂,應當是毋昭裔仿照後唐監本而刊刻《九經》。此段文字又見於《五代兩宋監本考》中,而「昭裔所作,當仿其制」句下有注文加強論證,云:

此即蜀本大字九經,非蜀石經。晁子正說蜀石經《尚書》「若網在綱」並作「綱」字,與田敏本合。蜀石本之刻在木本之先,已同監本。木本刊於監本成後,當仿監本製作無疑。

這段注文明顯受到萬斯同的影響。萬氏《石經考》載:「《石經尚書》……以監本較之,《禹貢》『雲土夢作乂』,倒『土夢』字。《盤庚》『若網在綱』,皆作『綱』字。沈括《筆談》曰:『雲土夢作乂,太宗時得古本,因改正。以網為綱,未知孰是?』按……《宋史·田敏傳》言唐明宗命敏校刻《五經》,敏私智自用,改『若網在綱』為『若綱在綱』,則蜀中所刻,固用田氏監本也。」因為《盤庚》「若網在綱」,蜀石經作「若綱在綱」,與田敏校改為「若綱在綱」正好相合,萬斯同據此推斷蜀石經沿用了五代監本。王國維先暗引萬斯同的觀點,再間接論證後蜀板刻《九經》也是仿自後唐監本。

民國以來多位學者沿襲了王國維的觀點,如吳則虞言:「是昭裔刻書,信有徵矣……案此即蜀大字本《九經》也,其刻在馮氏《九經》書成之後。」黃永年也認為:「後蜀宰相毋昭裔刊刻《文選》《初學記》《白氏六帖》,並仿刻開封國子監本的《十二經》。」

三、「毋昭裔板刻《九經》」說的疑點

梳理「毋昭裔板刻《九經》」說的源流可以看出,《資治通鑑》是此記載的共同源頭,而「毋昭裔仿五代監本刊刻《九經》」則源自對《揮麈錄》的誤解。那麼,「毋昭裔板刻《九經》」是否可靠呢?筆者考察宋人關於後蜀《九經》的記載,認為毋昭裔板刻《九經》一事存在諸多的疑點。

首先,毋昭裔板印《九經》不太合乎歷史情理。《冊府元龜·學校部·刊校》載:

先是,後唐宰相馮道、李愚重經學,因言漢時崇儒,有三字石經,唐朝亦於國學刊刻。今朝廷日不暇給,無能別有刊立。常見吳蜀之人鬻印板文字,色類絕多,終不及經典。如經典校定,雕摹流行,深益於文教矣。乃奏聞。敕下儒官田敏等考校經注。

由此可見,後唐刊刻《九經》,乃因社會不安定,無力刻石經,才採用雕版印刷的方式。也就是說,在五代時期的觀念中,板刻《九經》實際上是石刻《九經》的替代品。毋昭裔既已刊刻石經,從情理上就不太可能會再板刻《九經》。不管是刊刻石經還是板刻《九經》,都是一個大工程。後唐刊刻《九經》始於長興三年(932),至廣順三年(953),歷二十餘年始刻成。毋昭裔刻石經始於廣政七年(944),至孟蜀滅亡,歷二十餘年仍未刻完,《左傳》僅刻成前十七卷而止。在這種情況下,不大可能在廣政十六年(953)又另外板刻《九經》。此為可疑者一。

其次,假如毋昭裔確曾板印《九經》,那肯定是後蜀一項重要的文化事業,與後唐刊刻《九經》可以相提並論,影響力當不在蜀刻石經之下。但專述五代經籍史事的《五代會要·經籍》中,卻僅載後唐板刻《九經》,而隻字不提後蜀有刊刻事。尤其是宋代學者論及後蜀文化事業,也往往僅提及蜀石經,未及他事。如呂陶《府學經史閣落成記》云:

蜀學之盛冠天下而垂無窮者,其具有三:一曰文翁之石室,二曰周公之禮殿,三曰石壁之九經……及五代之亂,疆宇割裂,孟氏苟有劍南,百度草創,猶能取《易》、《詩》、《書》、《春秋》、《周禮》、《禮記》刻於石,以資學者。

又張俞《華陽縣學館記》:

惟孟氏踵有蜀漢,以文為事,凡草創製度,僭襲唐軌。既而紹漢廟學,遂勒石書九經。

又席益《府學石經堂圖籍記》:

蜀儒文章冠天下,其學校之盛,漢稱石室禮殿,近世則石九經,今皆存焉。

這些文獻中對石經不吝讚美之詞,認為是蜀地文化史上足以與文翁創立石室、周公創立禮殿相提並論的盛事,而對於所謂的「板刻《九經》」毫無一語提及。倘若毋昭裔既主持《九經》刻石,又主持《九經》刻板,板本《九經》重要性並不在石本《九經》之下,兩者相得益彰相互輝映,理應享有同等盛譽,今則全無痕跡,此為可疑者二。

再次,毋昭裔刊刻書籍,頗多記載,但大多僅提及刊刻《文選》等書而未及《九經》。毋昭裔之子毋守素入宋為官,傳記載於《宋史》,史源極為可靠。而《宋史·毋守素傳》所載毋昭裔刊刻書籍,僅提及《文選》《初學記》《白氏六帖》,假如毋昭裔確曾板刻《九經》,那必定比刊刻《文選》等書重要得多,何以反而一字不提?又前引王明清《揮麈余話》亦提及毋昭裔刊刻書籍事,甚至還誤以為後唐刊刻《九經》乃「仿其製作」。假如毋昭裔確曾板印《九經》,那麼後唐「仿其製作」自然是仿其板印《九經》之製作,王明清絕無不提及《九經》而僅及《文選》之理。此為可疑者三。

最後,後蜀偏據西南,遠離戰亂,北宋平蜀,前後僅歷六十餘日而孟昶降宋,破壞力不甚大。且北宋平蜀之初即有意收集孟蜀書籍印本,派孫逢吉專任其事。前引《宋史·毋守素傳》稱毋守素將毋昭裔刻的書版「齎至中朝,行於世」,後由毋克勤上其板於朝。假如毋昭裔板印《九經》,其板片及印本必能流傳宋代。但是,兩宋文獻絕未見其蹤影。晁公武《石經考異序》云:

唐太和中復刻十二經,立石國學。後唐長興中,詔國子博士田敏與其僚校諸經,鏤之板,故今世太學之傳,獨此二本爾。

可見國子監中流傳的只有唐石經和五代監本《九經》,並無毋昭裔刊刻的《九經》。南宋初藏書家尤袤《遂初堂書目》卷一「成都石刻九經」有「杭本」「舊監本」「高麗本」「江西本」等不同版本」,其中並無後蜀板本。南宋後期賈似道門客廖瑩中刊刻《九經》,其《九經總例》雖然已佚,但從沿襲《九經總例》的元相台岳氏《九經三傳沿革例》可以得知,廖氏為刊刻《九經》搜羅了包括「唐石刻本,晉天福銅版本,京師大字舊本,紹興初監本,監中見行本,蜀大字舊本,蜀學重刻大字本,中字本,又中字有句讀附音本,潭州舊本,撫州舊本,建大字本,俞韶卿家本,又中字凡四本,婺州舊本,並興國於氏、建余仁仲,凡二十本,又以越中舊本註疏,建本有音釋註疏,蜀註疏,合二十三本」,其中並沒有後蜀板本《九經》。此為可疑者四。

綜合以上四個疑點,毋昭裔板印《九經》可能並非史實。作為「毋昭裔板刻《九經》說」權威出處的《資治通鑑》,雖然史料價值較高,但學者早已指出其偶有採用小說的特點。《四庫全書總目》指出其中所載淖方成「禍水」語出自《趙飛燕外傳》,張彖「冰山」語出自《開元天寶遺事》,即是典型例子。因此,毋昭裔板印《九經》事雖載於《資治通鑑》,仍需分析是否可信。

《資治通鑑》這條記載繫於後周廣順三年五月,並無具體紀日。值得注意的是,據前引,本年六月又載後唐國子監刊刻《九經》事,二者記載在同一年的五、六月,幾乎相連接,這未免過於巧合。後唐國子監刊刻《九經》,有眾多史料可相印證,《通鑑》更記載了其「板成」之日為廣順三年六月丁巳,應有確鑿的史料來源。而《通鑑》記載毋昭裔刊刻《九經》的時間,則似乎是因為後唐刊刻《九經》「連類而及」,恐怕未必有確鑿的史料依據。

當然,《資治通鑑》記載未必可靠,更重要的原因是此記載幾乎找不到其他史料相印證,近似孤證。孔平仲《珩璜新論》以下的記載皆源自《資治通鑑》,此即陳垣所謂「父子證」而非「兄弟證」 ,不足以增加證據力。

四、後唐板刻《九經》與毋昭裔刻書並無關聯

後唐板印《九經》的緣起,據前引《冊府元龜·學校部·刊校》,乃因無力刊刻石本,又受到「吳蜀之人鬻印板文字,色類絕多」的啟發,故有此舉。王明清所說的「仿其製作」就是這個意思。《冊府元龜·學校部·刊校》又載:

馬縞為太子賓客。長興三年四月,敕:「近以遍注石經,雕刻印板,委國學每經差專知業博士儒徒五六人勘讀並注。今更於朝官內別差五人充詳勘官。太子賓客馬縞、太常丞陳觀、祠部員外郎兼太常博士段顒、太常博士路航、屯田員外郎田敏等,朕以正經事大,不同諸書,雖已委國學差官勘注,蓋緣文字極多,尚恐偶有差誤。馬縞已下,皆是碩儒,各專經業,更令詳勘,貴必精研。兼宜委國子監於諸色選人中召能書人,謹楷寫出,旋付匠人雕刻。每五百紙與減一選,所減等第,優與選轉官資。」時宰相馮道以諸經舛謬,與同列李愚委學官等,取西京鄭覃所刊石經,雕為印板,流布天下,後進賴之。

這裡對該項工作有詳細記載:後唐《九經》所用底本為「西京鄭覃所刊石經」,即唐文宗太和七年(833)開始刊刻,開成二年(837)完成的石經。從長興三年(932)開始委任博士儒徒勘讀石經,以注附其下,又令當時碩儒馬縞、陳觀、段顒、路航、田敏等五人詳勘,然後才付諸刊刻。

毋昭裔擔任蜀相是在後主孟昶廣政三年(940),雕板刻書則在此後。從時間上來看,後唐刻書在毋昭裔板刻《文選》諸書之前,因此王明清所謂「仿其製作」純屬臆想。沈括《夢溪筆談》載:「板印書籍唐人尚未盛為之,自馮瀛王始印五經,已後典籍皆為板本。」所言板印書籍自馮道印《五經》開始固然不甚準確,不過在後唐板印《九經》之前未見影響深遠的板印典籍,則是可以肯定的。

後唐監本《九經》與毋昭裔刻書沒有關係,那麼,毋昭裔刊刻石經與後唐監本《九經》是否有關呢?萬斯同《石經考》認為蜀石經採取後唐監本《九經》為底本,主要依據來自《宋史》中的記載,田敏校改《尚書·盤庚》「若網在綱」為「若綱在綱」,而蜀石經亦作「若綱在綱」。王國維在此基礎上指出毋昭裔板刻《九經》更在石經之後,亦當仿田敏本。事實上,萬斯同、王國維所舉「若綱在綱」一條證據,並不足以說明蜀石經與監本《九經》存在沿用關係。

首先,蜀石經採用的底本,與後唐監本一樣是唐石經。晁公武《石經考異序》記載:

按趙清獻公《成都記》,偽蜀相毋昭裔捐俸金取《九經》琢石於學宮,依太和舊本,令張德釗書……《孝經》、《論語》、《爾雅》,廣政甲辰歲張德釗書;《周易》,辛亥歲楊鈞、孫逢吉書;《尚書》,周德貞書;《周禮》,孫逢吉書;《毛詩》、《禮記》、《儀禮》,張紹文書;《左氏傳》,不志何人書,而祥字闕其畫,亦必為蜀人所書。然則蜀人之立石蓋十經,其書者不獨德釗,而能盡用太和本,固已可嘉。凡歷八年,其石千數,昭裔獨辦之,尤偉然也。

這裡所說「太和本」即唐石經。但「凡歷八年」的說法不甚確切,晁公武應該是根據蜀石本《孝經》《論語》《爾雅》書於廣政七年(944)、《周易》書於廣政十四年(951)推算出八年之數。然《周易》絕非後蜀刊刻的最後一部石經。南宋曾宏父《石刻鋪敘》卷上《益郡石經》記載:「《春秋左氏傳》二十八冊三十卷……蜀鐫至十七卷止。」後蜀滅亡時《左傳》僅刊完前十七卷。不僅《左傳》沒刻完,《公羊》《穀梁》《孟子》等幾部也是入宋之後才刻石,這點在討論蜀石經底本的時候需要注意。

其次,從蜀石經和後唐監本《九經》的文字差異也可以推斷二者不存在沿用關係。王應麟《玉海·藝文志》載:

偽蜀相毋昭裔取唐太和本,琢石於成都學官,與後唐板本不無小異。乾道中,晁公武參校二本,取經文不同者三百二科,著《石經考異》,亦刻於石。張

又校注文同異,為《石經注文考異》四十卷。

蜀石經和後唐監本《九經》存在大量異文,晁公武對比兩本文字,撰成《石經考異》;張

進一步校勘兩本注文,撰成《石經注文考異》四十卷。《石經考異》已失傳,其《序》中對石本和監本的差異略有提及:

石本《周易·說卦》「乾健也」以下有韓康伯注,《略例》有邢璹注,《禮記·月令》從唐李林甫改定者,監本皆不取。外《周易》經文不同者五科,《尚書》十科,《毛詩》四十七科,《周禮》四十二科,《儀禮》三十一科,《禮記》三十二科,《春秋左氏傳》四十六科,《公羊傳》二十一科,《穀梁傳》一十三科,《孝經》四科,《論語》八科,《爾雅》五科,《孟子》二十七科。其傳注不同者尤多,不可勝紀。獨計經文猶三百二科。

《郡齋讀書志》中對兩本異文也略有涉及,「《石經論語》十卷」條載:

其文脫兩字,誤一字,又《述而第七》「舉一隅」下有「而示之」三字,「三人行必有我師焉」上又有「我」字,《衛靈公第十五》「敬其事而後其食」,作「後食其祿」,與李鶚本不同者此也。

由此可見,蜀石經與後唐監本存在諸多差異。萬斯同和王國維的觀點從邏輯上看似合理,實際上僅憑後唐監本與蜀石本《盤庚》「若網在綱」皆作「若綱在綱」一條證據,便推導出蜀石本仿五代監本,卻忽略二本存在大量異文的事實。

蜀石經與監本《九經》既有共同的文獻來源,文字理應高度一致,但事實上卻存在著很多差異,這可能是由於二本對底本校改程度不同之故。監本《九經》曾經田敏等人大量校改,造成了許多舛誤,在印行之初即已引起時人的非議。《冊府元龜·學校部·讎嫉》載:

周樊倫為國子司業。太祖廣順末,尚書左丞田敏判國子監,獻印板九經,書流行而儒官素多是非。倫乃掇拾舛誤,訟於執政。又言敏擅用賣書錢千萬,請下吏訊詰。樞密使王峻素聞敏大儒,佐佑之,密訊其事,構致無狀,然其書至今是非未息。

入宋後,學者對其穿鑿篡改文字有更清晰的認知。《宋史·田敏傳》載:

敏雖篤於經學,亦好為穿鑿,所校《九經》,頗以獨見自任,如改《尚書·盤庚》「若網在綱」為「若綱在綱」,重言「綱」字。又《爾雅》「椴,木槿」注曰「日及」,改為「白及」。如此之類甚眾,世頗非之。

又《宋史·聶崇義傳》載吏部尚書張昭等奏議:

所以自《義宗》之出,歷梁、陳、隋、唐垂四百年,言禮者引為師法,今《五禮精義》、《開元禮》、《郊祀錄》皆引《義宗》為標準。近代晉、漢兩朝,仍依舊制。周顯德中田敏等妄作穿鑿,輒有更改。

又《宋史·李覺傳》載:

淳化初,上以經書板本有田敏輒刪去者數字,命覺與孔維詳定。二年,詳校《春秋正義》成,改水部員外郎、判國子監。

又《宋史·崔頤正傳》載:

咸平初,又有學究劉可名言諸經版本多舛誤,真宗命擇官詳正,因訪達經義者,至方參知政事,以頤正對。

以上皆論及五代監本《九經》經過田敏的穿鑿式校改,造成許多文字舛誤。因為北宋初年學者的不滿,太宗時還對國子監板進行過修訂。《楊文公談苑》卷五《江南書籍》曰:「雍熙中,太宗以板本九經尚多訛謬,俾學官重加刊校。」具體如何刊校則不得其詳。

蜀石經對唐石經也有更改,除了入宋之後刊刻的《公羊傳》《穀梁傳》《孟子》三部,《毛詩》的文字差異也較為明顯,曾有學者質疑底本並非來自唐石經。但今人所見只有殘石,根據宋人對蜀石經整體內容和文字風格的描述,還是比較接近唐石經的。尤其從避諱字可以看出這一點。洪邁《容齋隨筆》卷四《孟蜀避唐諱》載:

蜀本石《九經》皆孟昶時所刻。其書「淵世民」三字皆缺畫,蓋為唐高祖、太宗諱也。昶父知祥,嘗為莊宗、明宗臣,然於「存勖嗣源」字乃不諱。前蜀王氏已稱帝,而其所立龍興寺碑,言及唐諸帝,亦皆平闕,乃知唐之澤遠矣。

又《容齋續筆》卷十四《周蜀九經》載:

成都石本諸經……題雲廣政十四年,蓋孟昶時所鐫,其字體亦皆精謹。兩者並用士人筆札,猶有貞觀遺風,故不庸俗,可以傳遠。唯三傳(引者按,當為《公羊傳》《穀梁傳》和《孟子》)至皇祐元年方畢工,殊不逮前。

據洪邁所言,除了入宋之後刊刻的《公羊傳》《穀梁傳》《孟子》,其餘蜀石經在書寫方面具有明顯的唐代寫經遺風。蜀石經中避淵、世、民等字的現象,洪邁歸之於「唐之澤遠」,則非實際。當如清人王昶《金石萃編》卷一二二《後蜀毛詩石經殘本》所言:

晁氏《石經考異》稱《左傳》「祥」字闕筆,知為蜀人書。洪氏《容齋隨筆》稱其書「淵」、「世」、「民」三字皆闕畫,為避唐高祖太宗諱。今《左傳》未見,此本又無「祥」字,惟「淵」、「世」、「民」三字皆闕畫,與洪氏合。然不第此也,如「

」字中從「世」,改作「棄」。「泄泄」從「世」,改作「泄泄」。「葉」字中從「世」,改作「

」。孟蜀時唐諱可不避,蓋皆從開成本之原文。

這裡指出蜀石經中出現唐諱字,並非孟氏推尊唐朝皇室,而是沿襲自唐石經的避諱。顧永新對王昶的推斷表示認同。

由此可見,蜀石經與五代監本《九經》存在大量經傳異文,據前引《石經考異序》所言,既因為所採用傳注不同,也有刊刻者校改的緣故,整體而言,蜀石經較監本《九經》更接近於唐本。萬斯同主張「蜀中所刻固用田氏監本」,王國維認為後蜀木本《九經》「當仿監本」,都是沒有可靠依據的。

結 論

綜上所述,宋代並沒有關於「毋昭裔板刻《九經》」的流傳痕跡。「毋昭裔板刻《九經》」說的產生與兩大背景有關:一是毋昭裔確為較早使用雕版印刷正統書籍的著名人物;二是毋昭裔曾經主持蜀石刻《九經》的刊刻。這兩件事頗易發生聯繫,如果憑印象敘述,或者敘述時不謹慎,則很容易將兩者牽合在一起,從而訛傳出毋昭裔板刻《九經》事。《資治通鑑》記載了熹平石經、唐代石經、後唐板刻《九經》和毋昭裔板刻《九經》,卻無一字涉及影響力同樣巨大的蜀石刻《九經》。不僅《資治通鑑》,現存宋代文獻,凡提及毋昭裔板刻《九經》者,皆絕不提及其石刻《九經》;凡提及毋昭裔石刻《九經》者,皆絕不提及其板刻《九經》,這證明「毋昭裔板刻《九經》」說並非史實,而是毋昭裔板刻《文選》諸書與石刻《九經》兩事的混淆訛傳。

本文發表於《文獻》2024年第5期,為省篇幅刪去注釋,如需引用請參考原文。 轉自「國家古籍保護中心」公眾號