01

這幾天,長城汽車舉報比亞迪的事鬧的沸沸揚揚,曾經互贈商標的友商最終還是成了敵人。

如果大家有印象的話,長城是中國汽車燃油車時代的自主品牌一哥,但現在這個位置已經被新能源車企比亞迪替代了。

兩家車企有競爭,這無可厚非,畢竟從整體上來說,汽車行業的競爭主旋律依然是燃油車VS新能源車。

但是,這種公開舉報的行為確實少見,長城在4月11日就向監管部門舉報比亞迪兩款主力產品用了不合規的常壓油箱,有污染排放不達標的嫌疑。

在舉報一個月之後的5月25日,長城又在自己的社交媒體上再度發表聲明,這不光是給比亞迪施壓,也是藉助於輿論讓監管部門必須給出回應。

上一個藉助於輿論去這麼做的品牌,還是空調行業的格力和奧克斯,結果是兩邊都沒落著好處。

所以,舉報本身的對錯我們不討論也不站隊,這個只有監管部門說了才算。

核心的是在於,長城為什麼鐵了心要把桌子給掀了?他干這個事的邏輯在哪?

02

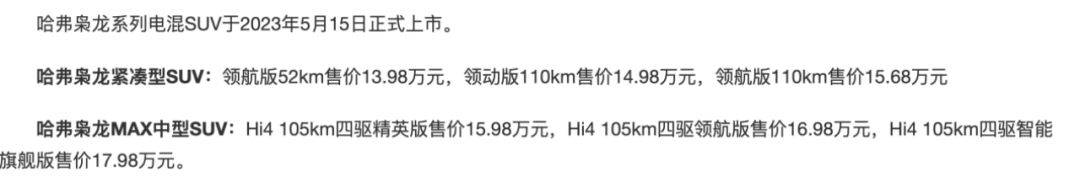

在5月15日的哈弗品牌之夜活動上,長城汽車旗下的品牌哈弗推出了梟龍、梟龍MAX的電混SUV。

除了推出新品之外,還有高管闡述了長城對當前中國汽車市場的看法,其中就提到,「有一些品牌在競爭中,贏了銷量,輸了底線,毀了行業品牌,我們絕不答應。」

隨後在25日,長城就在社交媒體上公布了自己舉報的聲明,恰好這一天下午,比亞迪發布了宋Pro DM-i的冠軍版。

這款車在定位、配置上,不能說和長城梟龍一摸一樣,但也是迎頭撞了個滿懷。

顯然,比亞迪相同品類,規格類似的新車,讓長城的梟龍相當難受,因為在新能源車的細分賽道上,比亞迪明顯比長城擁有更多的知名度和認同感。

我們來深度對比兩家企業的財報數據。

長城汽車在今年一季度銷量下滑比例超過22%,扣非凈利潤減少了116%,由盈轉虧,情況確實不太好。

比亞迪恰恰相反,它的銷量和財務數據增長相當驚人,今年一季度比亞迪銷量是56萬輛,同比增長了94%,近乎1倍,扣非凈利潤更是增長了恐怖的593%,翻了6倍。

這個數據還是建立在比亞迪在2022年已經是新能源汽車全球銷冠的基礎之上。

所以,我們去深入就會發現汽車行業競爭的格局:

比亞迪從去年開始處於絕對領先的情況,到現在已經是一人獨占中國新能源市場的3成分額以上,是榜單前幾名銷量的總和。

這種絕對領先,本質上已經不是一超多強,是一超多弱。

就像當年的特斯拉一樣,然後我們都知道,第一名被所有競品圍攻。

比亞迪現在也是面臨同樣的情況,而且和特斯拉不一樣的是,特斯拉是鲶魚,是激活新能源市場的鑰匙。

比亞迪是藉助於新能源替代燃油車的滾雪球效應迅猛增長。

特別是過去這兩年非常誇張,這背後的邏輯就是新能源汽車的替代率來到30%附近,主流市場的大眾消費者也開始去選擇新能源。

這些客戶有什麼特點?他們對領先品牌的定義是什麼呢?

根據技術採納生命周期定律,在一個行業剛剛萌發的時候,需要靠創新者和早期採納者來支撐企業的增長。

「黑科技」是這些消費者購買的的最大興趣,他們買的是新產品、新功能的長期價值,喜歡做別人還沒有做的事。

但是一旦行業越過16%的市場鴻溝,就會迎來市場的爆發,因為主流大眾開始關注和購買。

他們更關心新產品的公司是不是有名氣,品牌足不足夠大,服務是不是可靠,品類多不多,對價格很敏感。

簡單點就是看銷量,誰賣的好,品類多,我就買誰。

結果就是比亞迪的銷量指數級別放大,把競品甩開了巨大的差距,我們做了個簡單的財務分析,新能源替代率每增長1%,比亞迪的銷量大約會增長20%-30%,毫無疑問,比亞迪是最大的贏家。

按照這樣的情況繼續發展下去,市場占有率的主動權會逐步易手,其他品牌是非常難競爭的。

特別是對於燃油車來說,核心不在於和哪家企業競爭,核心是整個市場性質變了:

從新能源車搶燃油車的市場,變成了新能源車搶新能源車的市場,這個競爭難度完全不在一個檔次。

所以,不是長城非要跟比亞迪形同水火,而是傳統燃油車賣不動,轉型的新能源汽車在品類上和現在的行業老大有直接衝突。

這個結不好解,對於新能源車品牌來說,你多吃一點,我就要少吃一點。

對於燃油車品牌來說,你再多吃一點,我可能連碗都沒得端了。

所以,我認為接下來的競爭還會更加激烈,長城汽車不是第一個,也不會是最後一個,因為包括長城在內的傳統品牌現在都在轉型新能源,大家都需要時間,都希望市場還存在空間。

其他品牌也會如此,都會想盡一切方法,來遏止住比亞迪的滾雪球效應。

03

當然,關於這件事,我們也直接諮詢了長城和比亞迪的品牌部門,長城方面未有回應,比亞迪則表示自己很懵,一切以官方聲明為主。

大家覺得比亞迪的聲明如何?大家如果有興趣,還可以去了解一下比亞迪高管說的原文出處,的確是用了心的。

我和單仁行的專欄作者,也是比亞迪用戶和股東的宋子老師共同探討了下,站在品牌和公關的角度,比亞迪的這次公關危機處理的非常不錯。

輿論世界,從來都不是現實世界的復刻,它遵循著一套跟現實世界相反的傳播學規則。

是什麼呢?

第一個是弱者強勢,示弱能得到輿論的同情。

第二個是情感先行,大眾會在第一時間關注事件引發的情緒,而不是背後的邏輯和道理。

所以,企業在危機公關面前,有兩個關鍵點要把握:

第一個關鍵:第一時間爭奪命名權,給事件定性。

一個負面事件的殺傷力,很大程度上,取決於這件事的命名、對事件的定性。

我們來看看比亞迪聲明中的第一句話:我們堅決反對任何形式的不正當競爭行為,保留法務訴訟的權力。

這就是對這個事件命名、定性,它不是比亞迪質量問題,而是屬於不正當競爭行為。

第二個關鍵:第一時間反應,而不是第一時間回應。

反應是情感、是態度,回應是給信息、給做法,反應跟回應完全不一樣。

比亞迪的公關在質量和速度上都值得我們所有企業借鑑,這比寶馬、國泰航空明顯強出一截。

當然,宋子老師最後還引用了曹植的詩點評這件事:本是同根生,相煎何太急,希望新能源車產業越來越好。

從整個產業和品牌發展的角度來說,我其實不太贊同長城汽車過於激進的做法,因為搞不好是對自己沒好處,對別人也沒好處,甚至對整個行業都沒好處。

但是,從市場和消費者角度來說,所有品牌最後都要靠產品說話,這個過程中,消費者是外行,同行才是真正的內行。

同行之間的監督必然會產生更大的競爭,大家都是專家,有什麼漏洞心裡都門清,行業就會完全捲起來,成為一塊試金石,讓更多更好的產品從千軍萬馬中廝殺出來,讓消費者得到更多的收益。

—

責任編輯 | 羅英凡

本文圖片均來源於網絡