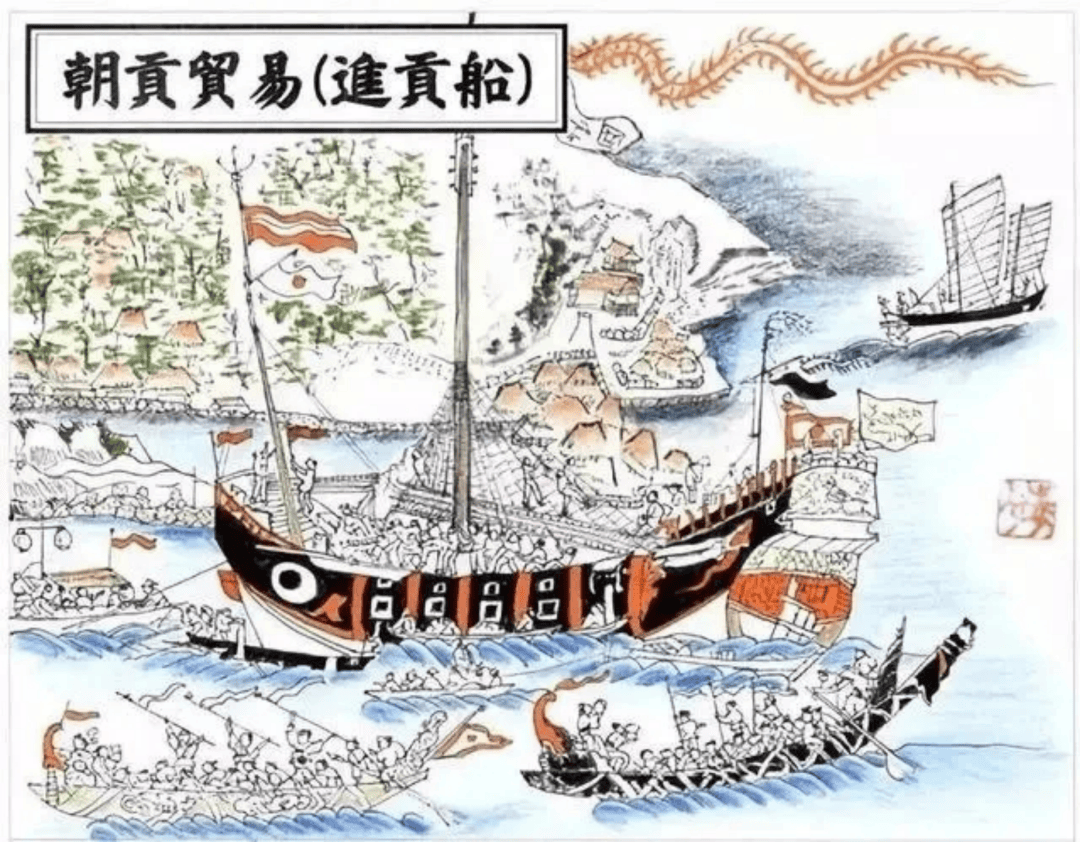

摘要:在亞洲貿易交流中,琉球國起到了承上啟下的作用。在明洪武二十七年只准琉球、朝鮮、真臘、暹羅入貢,而呂宋、暹羅、新加坡、亞奇、爪哇、馬六甲等地若想與大明進行朝貢貿易,大多需到琉球國再由琉球販賣而至大明。本文先進行論述琉球由來,將琉球有記載政權出現之後劃分三個階段:第一階段:三山時代(1187年——1609年)。第二階段:尚世王朝(1429年——1879年)。第三階段:薩摩藩入侵琉球國進入中日兩屬(1609年——1879年)。至甲午海戰《馬關條約》琉球成日本囊中之物,1879年明治維新廢藩置縣,改琉球為沖繩縣,從此再無琉球國。

歷史上第一次在書中出現「琉求」是貞觀十年成書的《隋書·流求傳》。隋煬帝派羽騎尉朱寬出海尋訪,於大業元年、大業三年、大業四年三次經略琉求1。琉球中山國學者尚象賢在《中山世鑒》中說「流虯,隋使羽騎尉朱寬至國,於萬濤間見地形如虯龍浮水中,於是始稱其為流虯。」朱寬見到一串島地形猶如虯龍游於水中便稱為「流虯」,後將「虯」字更換為「求」,即「流求」,明朝陳仁錫在《皇明世法典.沿海防置編》中沿用此說法。在《隋書.煬帝本記》中說「流求國,居海島之中,當建安郡東,水行五日而至。土多山洞」2。並無虯龍之說,可見此說法多有猜測。關於《隋書》中記載的流求,是否為今琉球(沖繩)群島,後世學者普遍認為,這裡所說的流求,應為現在的台灣島。

唐玄宗天寶十二年二月一日,鑒真和尚東渡日本,船飄至阿兒奈波島,稱該島在多彌島西南3,據考,此島就是本文所述之琉球。「阿兒奈波」當與早期音譯有關。

另《隋書》中「流求國無牛馬羊驢」,而在明洪武十六年,冊封使梁民、路謙曾在琉球島上山南、山北、中國三國購馬匹983匹。4可見琉球島產馬,而台灣島不產馬。唐朝時遣唐使、留學僧、商賈多有交流貿易,斷不會將此地認為是有虯龍傳說的流求。

三山時代的琉球人

南宋淳熙十四年(1187年)「有一權臣利勇者…一日入內殿 趁隙殺君,自立國君。敦尊奮勇攻破城門,自刎而死。國人大喜,皆推尊敦,以就大位」5逆臣利勇毒死琉球王自立浦添按司舜天起兵討伐,利勇死,按司推舉舜天為王。1314年前,琉球三王掌控的地區開始確立,玉城按司察度自稱「中山王」,大里按司承察度稱「山南王」,仁按司怕尼芝稱「山北王」。明洪武五年壬子(太祖滅元,改天下之輿曰大明),時乃太祖改「瑠求」曰「琉球」,又遣行人楊戴,賚詔至國。

詔曰:

昔帝王之治天下,凡日月所照,無有遠邇 ,一視同仁。自元政不綱,天下兵爭者,十有七年。朕起布衣,開基江左,命將四征。不度。西平漢主陳友諒,東縛吳王張士誠,南平閩越,北清幽燕。朕為臣民推戴,即皇帝位,定有天下之輿,曰大明。建元洪武。是用遣使外邦,播告朕意。使者所至,稱臣入貢。惟爾琉球,在中國東南,遠處海外,未及報知。茲特遣使往諭,爾其知之。故諭。6後中山王察度其弟隨使臣入明來貢,琉球正是與大明建立朝貢關係。洪武十六年,三國偶有紛爭大明內使監臣梁民出使琉球,賜中山王鍍金銀印,紅武18年補賜山南、山北王各駝鈕鍍金銀印一枚。因其去朝貢大明路途遙遠,船隻建造只有單頁片板,面見洪武皇上時將此事說明,特賜遣閩人三十六姓梁、鄭、金、蔡、毛、陳、林、程、曾、高、吳、李、阮、沈、魏、田、王、馬、錢、翁、穆、韓、宗、昆、尹、查、伍、向、武、吉、英、陶等姓氏,始節音樂,制禮法,改變番俗。太祖稱其為禮儀之邦。到了乾隆年間,只有蔡、正、林、梁、金五姓大多為因老反國或留無子嗣。這些閩籍華人來到琉球,受到琉球極高的禮遇,不僅賜給宅地,還讓他們出任琉球的官職,專門負責朝貢明朝事務。成為當地大氏族。琉球內部三個政權間的競爭和權力利益爭奪,最終,出身於山南的英雄巴志,在推翻了中山王察度的統治後,尊自己的父親為中山王(即第一代中山王)。緊接著他於1416年滅了山北政權,1429年左右滅了山南政權,結束了三山分立局面,實現了琉球統一。隨後巴志即位為第二代中山王,建立了尚氏王朝。

尚氏王朝

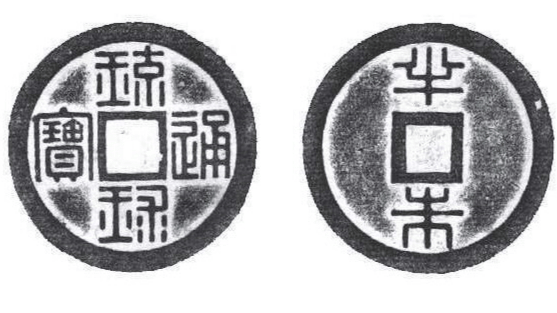

1430年,中國明朝政府正式承認巴志統一琉球,冊封其為中山王,並賜姓"尚"由此改名為「尚巴志」。琉球國人皆稱「尚」為國姓,開啟了第一尚世王朝,對於琉球的貨幣史沒有太多的歷史記錄,琉球最早出現的為大世通寶,大多將永樂通寶中「永樂」二字颳去改大世,或將大觀通寶、大定通寶中年號颳去留通寶二字後改,與日本慶長通寶等製作相似。琉球國有三把寶劍,其中一把叫「千代金丸」屬於太刀,此刀本為北山王攀安知所有。後來北山王國被中山王尚巴志所滅,攀安知大怒,拔刀將守護北山的靈石切為兩半,舉刀自刃。但由於刀吸收了保佑北山王的靈氣,攀安知沒有死,最終投身於重間川,而這把寶刀則被伊平屋的住人拾得,獻給中山王7,刀身銘刻「大世」二字,大世通寶由來據推測源於此。也有說鑄造於尚泰久執政期間。

明天順七年封尚德為琉球國王,賜冠服、金枝、裘衣、布幣等物8,大明再次向琉球國輸送永樂通寶。根據《東亞錢志》的說法,通寶二字為明永樂通寶錢所取,世高二字為後加,錢體歪斜,銅質粗惡,與之前所鑄大世通寶近些相似。琉球國在此期間,朝貢頻繁。海外諸國入貢,許附載方物與中國貿易,因設市舶司,置提舉官以領之,所以通夷情,抑奸商,俾法禁有所施,因以消其釁隙也。海外諸國入貢,准許攜帶本國的特產和中國進行貿易,貿易對入共國來說產生了巨大的利潤,所以,琉球國熱衷於朝貢貿易。曾有禮部官員說:琉球不斷請求年年入宮,不過是為了謀求互市貿易之利。後世對於尚德王又稱世高王。

尚氏第七代國王尚德為人殘暴四處征戰,尚圓無法坐視不管,提出諫言卻未被採納,一怒之下棄官而走。尚德王去世後,大臣們在王府發動政變,殺害了尚德王的世子。大臣們推選尚圓成為下一任國王,儘管尚圓堅決推辭,但最後還是在眾人說服下登上王位。仍以尚氏為姓,開啟第二尚氏王朝。明成化十二年(1475年)漂流到琉球國的朝鮮人金裴所見「江南人及南蠻國人皆來商販往來不絕」琉球國在此時商業已發展至鼎盛。日本學者認為,金圓世寶,所鑄時間為1650年鑄期較短,存世較少,後世所見多為仿品。明成化二十三年,明朝冊封上尚真琉球國王。他確立了琉球的官員品秩、朝儀制度,神官制度,賦稅制度,行政劃分擴建了首里城,最重要的一點頒布《刀狩令》,禁止國內私人擁有兵器。為慶長之役琉球戰敗埋下伏筆。

日本學者濱下武志作了這樣的描述:「琉球在華南和東南亞之間有兩條貿易路線--東側路線從泉州(或者福州)開始,連接琉球、台灣和蘇祿。這條線路不僅使琉球和東南亞朝貢貿易國家開展貿易,而且,從16世紀和17 世紀以後,琉球亦以馬尼拉為中心,與西班牙開展貿易(換白銀);以台灣為中心,與荷蘭東印度公司開展貿易。同時,這條線路可以從福州深入中國北部,聯繫中國北方大豆和豆餅的出口貿易。這樣琉球就沿著中國的東海岸貫通了南北貿易。西側路線,是起於廣州,連接東南亞朝貢國(包括暹羅、馬六甲、蘇門答臘)的航線路線。這條貿易路線交易的商品是大米、海產品、蘇木、胡椒、辣椒。這樣,這條線路和華南地區(廣東、廣西、湖南等)的食物生產密切相連。」9琉球從第一尚氏王朝後期開始就有「萬國津梁」之稱。終明之世,琉球國共受封十二王。向明朝朝貢達171次,是日本九倍之多。順治七年(1650年)封尚志為中山王,琉球國繼續與清朝保持朝貢關係。又於順治十一年(1654年)中山王派官員收回明朝頒布鍍金銀印,清朝又鑄一顆駝鈕鍍金銀印頒與琉球國王。康熙二十一年(1682年)是琉球國王「中山世土」四字御書牌匾。之後的,雍正、乾隆、道光、咸豐、同治,對琉球國均有賜匾。

兩屬時期

明萬曆十九年,豐臣秀吉入朝鮮前,要求琉球國為日本遠征軍提供糧食、武器、船隻等支持,琉球拒絕提供,與日本交惡。明萬曆三十七年,日本慶長十四年三月初,薩摩藩島津久家,派遣樺山久高為大將,自九州山川港出發入侵琉球,史稱「慶長之役」,因尚真王時頒布《刀狩令》導致民間無兵器可用,臨時組織3000人進行抵禦,不敵日軍進攻四散奔逃。一路勢如破竹,直搗首里王城。有如家家日記,代代文書,七珍萬寶,盡失無遺。琉球國被迫向薩摩進貢,至此琉球進入兩屬。明萬曆三十九年,上寧王在鹿兒島與薩摩藩簽訂《制裁令三十五條》,承認琉球為薩摩藩屬國,割五島於薩摩。但在琉球官方史記中,仍將此五島記入琉球屬地。

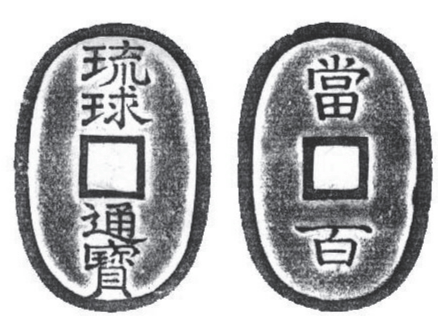

在乾隆年間遊歷琉球國所記載:聞國中多用日本寬永錢,此來亦不見。昨香崖攜示串錢,環如鵝眼,無輪廓,貫以繩,積長三寸許,連四貫而合之,封以紙,上有鈐記。此球人新制錢,每封當大錢十。蓋國中錢少,寬永錢銅質較美,恐或有人買去,故收藏之。特製此錢應用,市中無錢以此。10聽說中山國多使用日本的寬永錢,但這次來沒有見到。昨天,香崖拿著一串錢給我看,錢的環孔像鵝眼,沒有輪廓,用繩子串起來,積長三寸有餘,四串連接起來合在一起,用紙紮緊,蓋上專用印記。這是琉球人新鑄造的錢,每封錢充當十枚大錢。

而琉球國為何不見寬永通寶錢其實是日本人的詭計,泊港之薩摩船,移泊至今歸仁間切運天港,避支那人之耳目。平常國中融通,收寬永錢,匿於官庫;出鳩目錢,於支那人滯留中,假裝在市中流布。薩摩不想讓中國統治者知道,琉球在日本掌控之中,有中國使臣登岸,就用鳩目錢進行使用,把市面上所見的日本寬永通寶全部藏起來。日本統治者把鳩目錢叫做「當間錢」所鑄造的時間也沒有確切的記載。《琉球國舊記》中認為應該是天和期(1681年)以後所鑄,鳩目四千文可抵中國錢百文,但平常使用當中,沒有單個使用的情況,都是成串的進行使用。

琉球國還有一種珍稀貨幣是中山通寶,對於這枚貨幣的記載更為模糊,如何使用,幣值幾何均無記載,《琉球國舊記》認為中山通寶和鳩目錢鑄造為同一時期,而日本一些學者認為應早於就鳩目錢與金圓世寶鑄造同期鑄,今發現甚少極為罕見。

琉球國還有一種赤錢這種是無文錢, 在中國明清兩朝遣使琉球的冊封使所著 《使琉球錄》 中, 也有記載。如嘉靖十三年 (1534) 陳侃的 《使琉球錄》:「行薄小無文錢」。萬曆二十八年 (1600)夏子陽的 《使琉球錄》:「行輕小黑色銅錢, 千錢不盈一掬」。康熙二十二年 (1683) 汪楫的《使琉球雜錄》:「錢大小不及鵝眼, 無輪郭文字, 虛其中以受貫。大約四千文當中國百文。亦復有公私之別。中國人不能辨, 或誤以私鑄入市,市人不受也」。

嘉永六年(1853年)美國命馬修.佩里率四艘黑船入侵浦賀灣,脅迫幕府開國史稱「黑船事件」位於日本西南角的薩摩藩,意識到世事即將改變力主攘夷之論,因此著手強化軍備、擴充財政,薩摩乃以挽救琉球國經濟為藉口,向德川幕府申請鑄錢。文久二年(1862),薩摩藩獲得了幕府許可,以三年為期限在薩摩藩先後鑄造了「琉球通寶當百」仿天保通寶橢圓形,和「琉球通寶半朱」而薩摩藩為了斂財在1861年頒布了「文替令」,將銅錢和鐵錢的兌換比例改為一枚銅錢換兩枚鐵錢,理由就是為了鑄造琉球通寶,他們把銅都收走了銅錢在市面上稀少所以價值上漲,以至於到明治元年(1868年)銅錢兌鐵錢已經跌至一枚銅錢可換32枚鐵錢。這個時候,市面上已經沒有人用鐵錢了。薩摩藩從經濟向琉球國壓榨,以至於琉球國淪落至以物易物。

明治維新之後,日本走上了軍國主義道路,維新之初應天皇邀請,琉球國王尚泰之子前往東京祝賀,天皇趁機封琉球國為「琉球藩」。1874年,日本藉口牡丹社事件出兵台灣後簽訂《北京專約》。簽約第二年,1875年,日本禁止琉球國依慣例向大清進貢,1876年,琉球國王兩次派使者赴東京,請求保持與中國朝貢關係,後被拒絕。琉球國義士林世功奉國王密令,乘小船來華說明情況,希望得到援助。光緒六年九月二十五日,日本國要求修改《中日友好條約》願意將兩島劃給大清,余歸日本,後經多番交涉仍不同意,甲午海戰之簽訂《馬關條約》,中國作為戰敗國割讓台灣澎湖列島與日本,至此,於琉球再無發言權。1879年,日本將琉球群島吞併,改名沖繩縣,琉球全境正式納入日本版圖,在日本政府壓力下,琉球人禁止說琉球語並要求停止撰寫琉球史。琉球國亡。

1947年4月,聯合國《關於前日本委任託管島嶼的協定》把琉球群島交由美國託管。1951年在對日和會前,美英日三國基本達成了《對日合約》的基本原則,及琉球由英美日三國共管,實際上美國已經,在琉球群島擁有一切行政權,立法權和司法權。後簽訂《舊金山和約》。1951年9月18日,中華人民共和國國務總理兼外交部部長周恩來發表聲明,指出《舊金山和約》「只是一個復活日本軍國主義,敵視中蘇威脅亞洲準備新的侵略的戰爭條約」不會承認此條約的合法性。1972年,日本重新對沖繩行使行政管理權,時至今日,琉球的地位仍未得到認可。

琉球自古是獨立國家,早與中國建立朝貢關係,明朝之後屢次受日本壓迫入侵,後日本強勢入侵改琉球藩,後又將琉球藩改為沖繩縣,對於琉球貨幣的一些認識和講解,由於史料散佚嚴重,從歷史大方向的方面敘述了琉球貨幣的整體發展歷程,和貨幣出現的契機,以及在東亞朝貢貿易體系中所擔任的重要角色,共同見證著萬國津梁的榮光。

作者:王煜,男,河南陝州人,現年18歲,大二,網絡安全專業,研究古錢幣學專業。

注釋:

[1] 《隋書.琉求國傳》636年

[2] 《隋書》卷三《煬帝本紀》、卷六十四《陳棱傳》、卷八十一《流求國傳》

[3] 真人元開(淡海三船)著:《唐大和尚東征傳》第91頁

[4] 《洪武皇帝實錄》卷一五六,第2429頁

[5] 《中山世譜》舜天王紀蔡鐸1697年

[6] 《中山世譜》察度王紀

[7] 《千代金丸寶刀之由來》

[8] 《中山世譜》尚忠王傳

[9] 《中國東亞與全球經濟:區域和歷史的視角》濱下武志著96——97頁

[10] 《浮生六記》中山遊記