看完這10個住宅的設計,對中國審美更有信心一點

幾乎每隔一段時間,都會有優秀的日本個人住宅設計被全網分享,由於日本對於私人住宅建築設計的管控相對寬鬆,戶主也便能將更多天馬行空的想法拿去實現,每年都有不少外形獨特的個人住宅誕生,這令國人羨慕不已。其實,隨著審美的提升,國內這幾年也在逐漸浮現一些具有設計感的個人住宅,雖還不夠趨於「未來感」,但也完美結合了傳統的文化特色,更加腳踏實地。 今天分享的這 10 棟個人住宅,希望能給予你更多關於家和設計的想像。

一個生長的家

RIGI 睿集設計

在上海的舊里弄里,這個三層的白房子和住在其中的小朋友一起在緩慢生長。原始的建築是 1947 年建成,很深也很窄,大改造是毋庸置疑的。

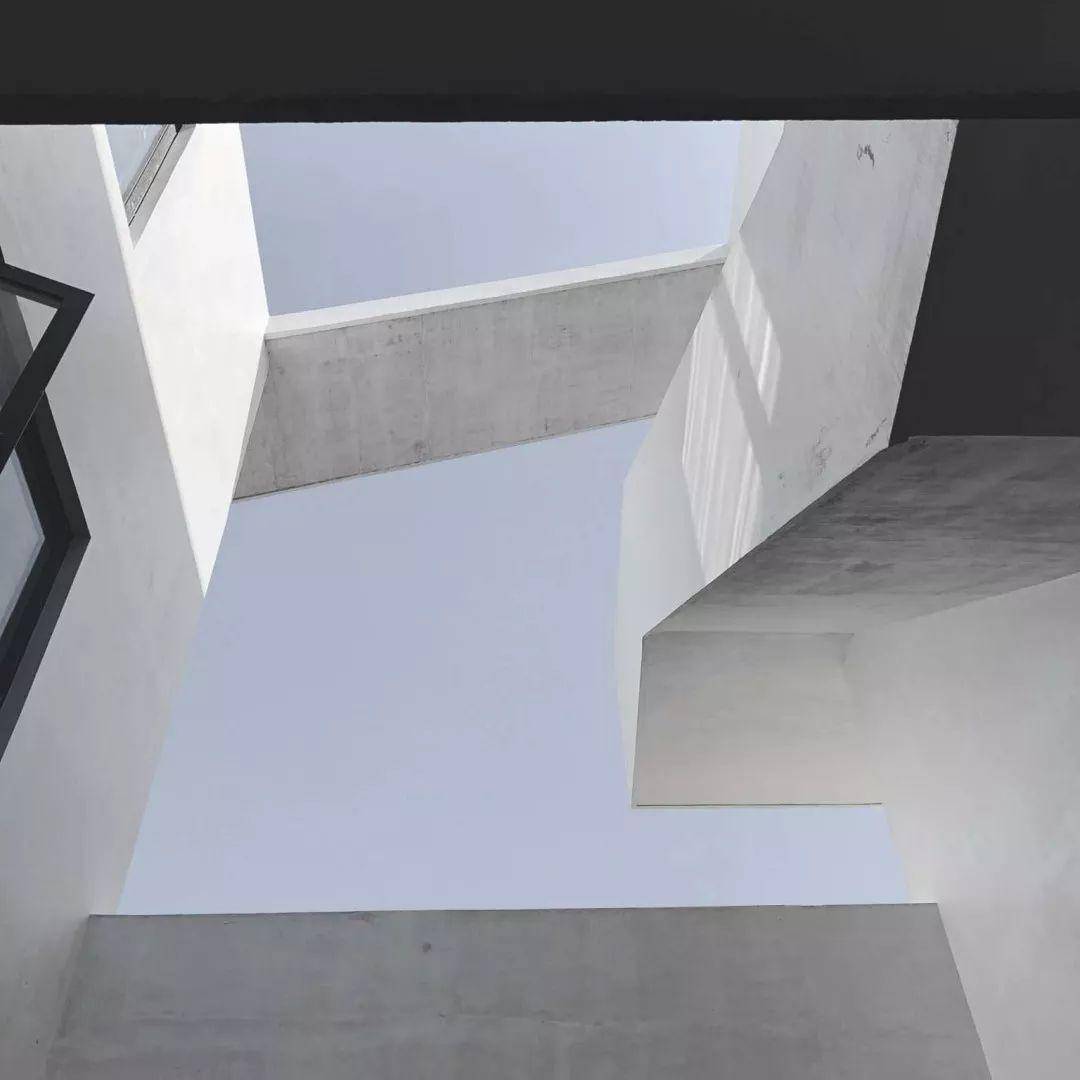

窄深的空間採光是難事,這次的改造平衡了三層空間的層高,利用大面積的玻璃窗和玻璃隔斷的設計將自然光線引進屋內。鋼板樓梯穿孔之後也能透出光線,圍繞著自然光天井自一樓起循序向上,這裡也成為了家中光的中心。

一樓的結構被打通,模糊了室內外的界限,院落與室內空間聯繫得更緊密,戶外的陽光趁機遛入室內,空間有了新的可能。一樓形成的陽光房也成為全家人待得最多的空間,這裡還有一面特別的家具牆面 Life board,可隨意裝配組合搭配的配件,留給主人在未來去自己發揮設計靈感。

二樓將門和儲藏空間隱藏在牆面中,使整體看上去簡單幹凈。主臥保留了原始建築的坡頂結構,衛生間和衣帽間也被藏進盒子裡,最初的建築情感得以保留下來。這個活了 70 年的房子,帶著記憶的溫度,又新生了。

設計團隊在院子中預留了一個樹洞,春天的時候和孩子一起播種,這棵樹、這個家便和孩子一起成長, 「時間也是設計的一部分」。

最後,設計團隊這樣說道:「生活之中並不常有大喜悅,那一些淺嘗即止的小確幸填滿了我們的生活, 也許我們熱愛的從來不是對好東西,奢侈家具的不斷占有,我們需要的應該只是可以被創造,能完全自理的生活。」

雨宅

小寫建築事務所

在屋主兒時的記憶里,三開間的老房子相對而立,從不同的角度擁抱陽光,最後的視線總會回到活了 200 年的黃角樹上。這個場景成為設計師打開靈感的窗口,一幅圖景逐漸鋪開。

坐落在重慶東部丘陵地貌里,可供選擇的新址不多,避開耕地和林地紅線,又占據了公路交通的利處,雨宅的開篇就成功了一半。

為了還原老宅的居住感受,居住的各個功能被分解後安排在不同高度的場地上,相對獨立。公共空間的客廳處在最上的標高,臥室則擁有了下院的景觀,保留自己的私密性。

當地的傳統愛以石造牆,石牆將上下院相連。屋主是一位木匠,因而木頭做的柱與梁隨處可見。這座靜謐的小院遠觀是不容置疑的現代風格,走到近處細看,才會發現細節里藏著太多傳統手藝和匠人的溫度。

水墨之家

Wutopia Lab

在上海中心弄堂深處的這座房子曾經是 6 戶人家聚居的複雜空間,現在在屋主的要求下被改造為包含微型私人畫廊、家庭辦公場所和居住空間的隱秘之地。房子的外立面、結構、房間功能、舊馬賽克地磚、舊木地板和樹木都不可以改變,這當初也給設計師帶來了不小的考驗。

顏色最終成為改造的主力,不同肌理和深度的黑色和白色組合成這個房子的主色調,黑白灰的線條、對比、明暗反差則更好地塑造了空間。

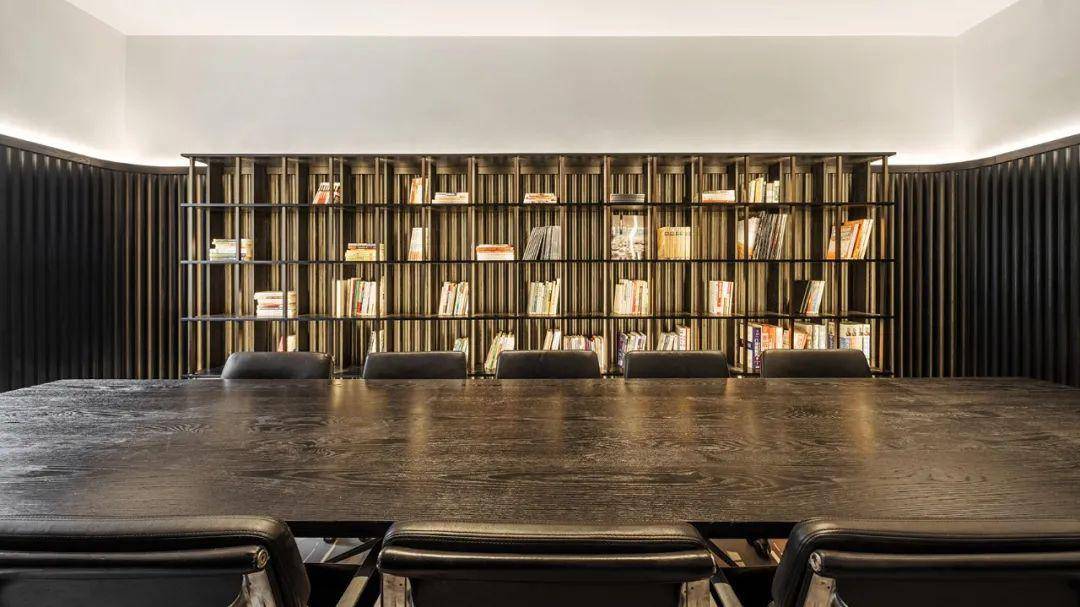

不需要的門被牆壁或門洞取代,黑色牆裙形成的暗色的空間因門洞帶來的敞亮光線而綽約生姿,分而不隔的畫廊與視線開闊的書房連接成了三開間辦公區。

一層的庭院也以黑色做底,點綴了雞爪槭,日本楓和大麗花,簇羽狀的黃銅格柵屏風立於三個方向,新中式的韻味自然地散發出來。

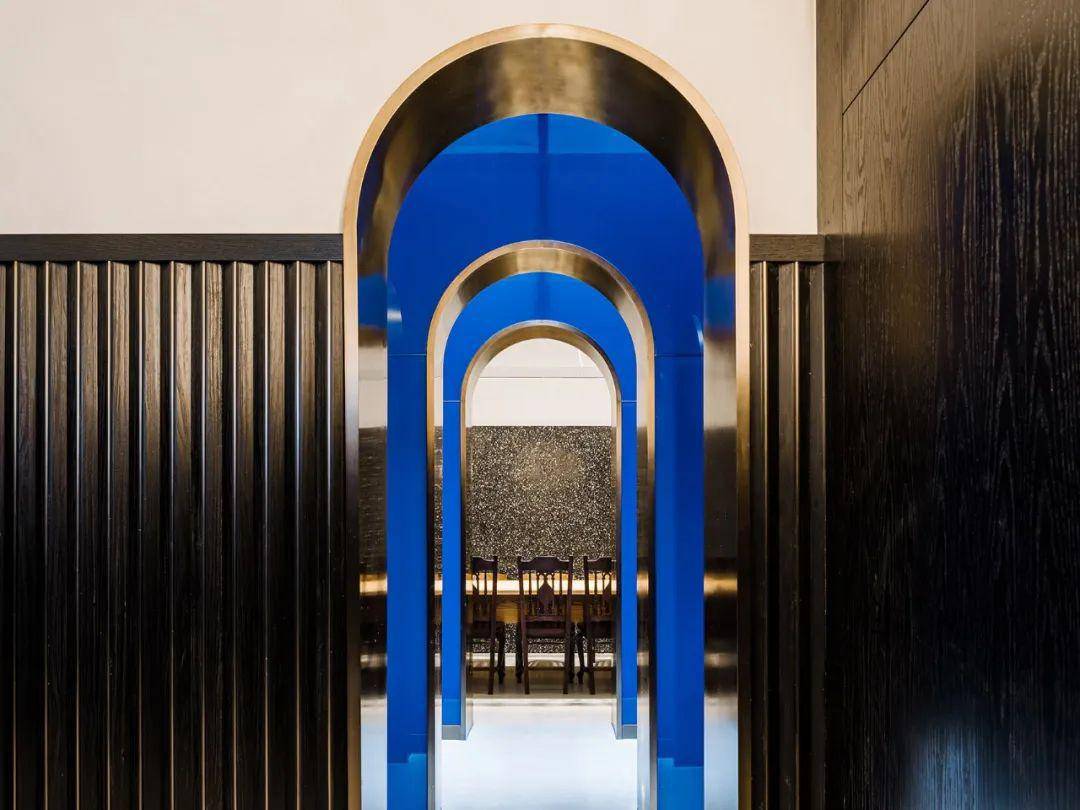

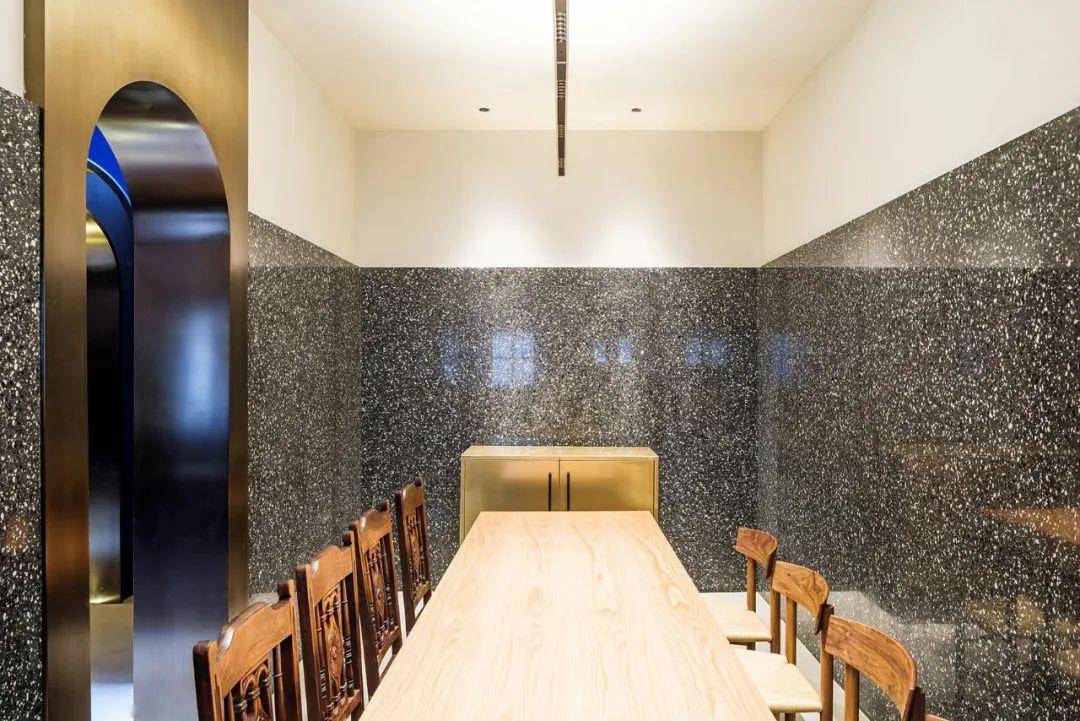

8 個金色勾邊的拱狀門洞和克萊因藍的玻璃牆壁將一層的辦公區域與生活區域默默區隔,形成了一個藍色迷宮。天井如盛光的容器,將光線毫不吝嗇地傾斜而下,讓這個迷宮更加迷幻。

黑色牆裙延續到二層的辦公區,三樓的私密空間則是黑白水磨石、粗糙的中灰色灰泥和窄條舊地板配上老家具形成的中灰調的環境。整個水墨之家最後呈現出黑白膠片的顆粒感。

老人們的白房子

張雷聯合建築事務所

這座會發光的白房子是 上海奉賢南宋村宋宅,凝聚著老宋家老少四代八口人對田園生活的美好想像和熱切期盼。

老宋夫妻均已年過半百,夢想是退休後從上海城區回到家鄉奉賢南宋村,將舊宅拆除重建一座老少皆宜的新房子。他們在這裡照顧八十有餘的老母親,邀請身體欠佳的親家來抱團養老,常住的 5 人皆上了年紀,因此這是老人們的白房子。

從外觀上看,建築方方正正,設計極為簡單,但在南宋村的一眾房屋裡又一眼就能被看到。讓設計師發揮想像的是新民居不常用的天井,五個有確定使用對象的臥室和公共空間圍繞著天井布局,天井帶來陽光與風,它是功能性的,也是建築的精神中心。

整個室內設計以灰咖色調為主,清凈素雅,與外立面的白牆也有所呼應。屋內一層是起居室和老宋母親的家,起居室還修建了一個極簡的壁爐,冬季寒夜幾位老人圍爐夜話,這樣的場景足夠溫暖。二層則是兩對夫妻的臥室,還特別修建了無障礙通道,供輪椅上下。

一層老太太臥室和起居室之間,二層親家臥室之間及臥室和家庭室之間都還設置了觀察窗,既方便從公共空間觀察到老人的活動狀態,老人們也可以隔空感受家庭活動的氛圍。一樓和二樓樓梯間及走廊拐角處也裝有反射鏡,公共空間儘量不留死角,方便老人、孩子彼此觀察照應。

不得不說這是一棟適老性很好的住宅,老年人生活中需要的便利之處都有精細的考慮,不論是給個人住宅還是公共養老空間都能提供獨到詳細的參考。年輕人在城市裡打拚奮進,50 公里之外,老年人在奉賢老家老有所養,情有所依。這大概就是家的意義和使命。

生活的邊界

酈文曦建築事務所

建築師酈文曦在去年設計修建的這座房子叫邊界住宅,是委託人孫朝陽為在家鄉的父母建造的,在河南省漯河市市郊的村莊裡,面朝著田地、山丘、脫硫塔和岩雀。

蓋房子的第一件事是造起了一道圍牆,這是當地的約定俗成,雖不是初衷,酈文曦也並不反感,「圍牆不意味著阻隔,他像是細胞膜,建構了一種選擇透過的機制,也為我們的設計定下起點與依據。」

「圍合一塊地,圈出一片荒蕪。」這片土地上有一家人幾十年的回憶。院子的中心原本有一棵桂花樹和一棵玉蘭樹,桂花樹陪伴著屋主從童年到參加工作離開家鄉,玉蘭樹卻在他少年時代就死亡了。後來挨不過想念,又從遙遠的長春大山里重新移植了一棵,苦苦等了三年,才等來它開花,幽香將人帶回那少年時代。

這 180 平的空間裡,西面的窗戶連通遠方,南面的圍牆下有鄰居的閒談,北面的小庭院裡有不願見光的苔蘚,東面的院子裡劃出碎石的圖案。所有的生活在這棟房子裡真實而質樸,與自然相依,「尋常卻不失深意」。

在房子還沒安上門窗的時候,有一回孫朝陽和父親通電話,「當時他在二樓的陽台,電話里我能感到那個位置的夏風拂面,我問他有什麼感受,不善言辭的父親輕輕地說,像畫一樣,那一刻我感受到了生活的美好。」

一棟房子也聯繫著居住者和建造者的情誼,酈文曦最後說到:「我希望這個房子一直陪伴孫家,從孫叔手裡傳給朝陽,朝陽傳給夕陽,夕陽傳給明月,明月再傳給晨曦。 百年之後成為那裡的一處遺蹟,也成為我的另一處故鄉。」

梯形屋頂的49號住宅

氹邊建築工作室

在日本,許多建築奇特的外形也許是一種空間條件受限的無奈,位於廣州鬧市區的這個梯形屋頂的住宅也是如此,留給這棟房子的只有 3 米x9 米的狹長基地,前後左右都被鄰居的房屋擁擠著。

房屋主人是一對年輕的藝術家夫婦,相信狹小的天地也能容納他們,氹邊建築工作室竭力為他們呈現一個混沌城市裡的自在空間,讓這個住宅庇護他們遠離潮濕與炎熱,同時也能和陽光、風、雨水、植物親密接觸。

住宅看似封閉,其實前後分別布置了庭院與天井,採擷來陽光和風,營造出半戶外空間的感覺。梯形的奇妙屋頂既保障了隱私空間,也為住戶帶來庇佑感。

這棟住宅只有 27 平米,大城市裡多數年輕人都僅有這樣的小空間,但這棟住宅的功能的設置給我們提供了一些啟發,他們的生活舞台遠不止 27 平米,想像力造就無限可能。

和光之居

湯物臣·肯文創意集團

在廣州荔灣舊城,同樣有一座位於城中村的老房子等待被改造。這是一棟 20 世紀 30 年代建成的房屋,如今已是危房,滲水、白蟻、昏暗無光等各種問題困擾著這棟房子,也讓屋主——一對即將結婚的 85 後情侶感到為難。屋主是戀舊的,但少有年輕人能完全活在過去的世界中,設計師團隊也因此下了不少功夫。

在逼仄的環境中,植物能帶給人的治癒力量遠比我們想像的要強大。設計師們在房子的外立面、各層小平面和室內都引入了各式綠植,仿佛打造出一個立體的小花園,而屋外賞心悅目的植物也能拉近初來乍到的主人與鄰裡間的距離。

為了在濕熱的廣州解決房屋的滲水問題,整個建築的地台被提高到 0.8 米,會客廳和茶座反而下沉,讓整個一層空間既開闊,又別致。

這棟窄高的建築被分成兩側,中間自然地形成天井,使陽光傾斜而下,好天氣和清新空氣都在房間中流動起來。

整個屋子的錯層設計很多,這對年輕人來說不是麻煩,反而是一種驚喜。 錯層形成的縫隙造就一種「空山不見人,但聞人語響」的意境,讓家人之間的陪伴產生更多妙趣。

面朝田野的居家理想

空格建築

這棟小樓總讓人想起《菊次郎的夏天》里一望無際的綠意,門前大片大片的田野,在夏日裡更加油綠,夏風一來,滿眼綠浪,是自然給予這所房子的饋贈。

城市裡的人一住太久,就會想念鄉野的生活,位於上海郊區的這棟房子的主人是一對年逾六十的夫婦,他們在 30 多年前修建了自己的家,幾年前被列為危房,選擇回來養老後,他們決定在原址上重建。

夫婦倆沒有任何商業化的考慮,設計師便為他們打造一個反烏托邦的,真正沉浸於日常生活的家。房子的南側靠近田野的部分保留了室外菜園和曬場,一樓的室內部分與外界能很好交互,整個一層幾乎都是可以鄰里往來,與鄰居共享的。「客廳」的概念在這裡被無限放大,菜地、曬場、廚房、餐廳都可以是談天說地的好地方。

由木格柵門隔開的二樓則留給了家人之間,兒女的客臥和客衛貫通在一起,希望能給習慣了現代生活的年輕人一份回歸田園的自由感。

閣樓是精緻而私密的,由多功能活動室、儲藏室和一個很小的屋頂戶外花園組成。當地村落對房屋高度約定俗成的「規定」也通過坡形屋頂開洞而解決。吹著夏夜的晚風,在這裡冥想、思考,也是一種消遣。

在鄉村中自建房總會落入模仿的怪圈,久而久之,自由度最高的鄉村個人住宅也變得千篇一律。這棟面向田野的樓房給了我們很好的啟迪,既能融入鄉村的風光,也可以與眾不同,最重要的是,包含真正的居家理想。

藝術家的家

上海繼梵建築設計事務所

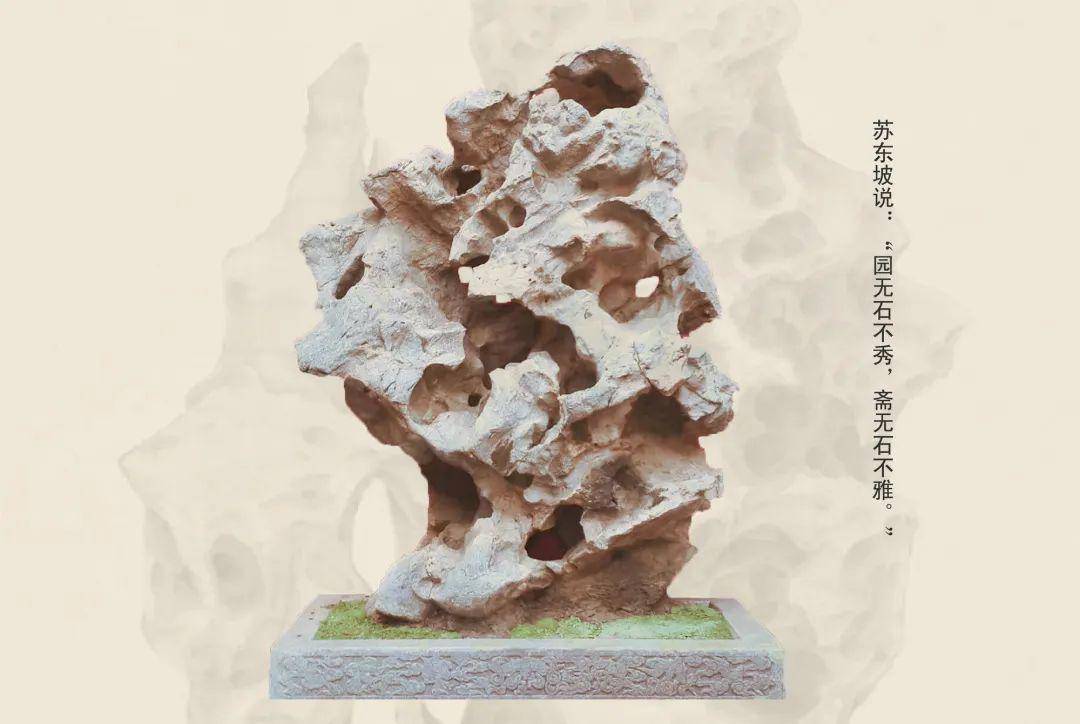

位於寧波莊市的這棟房子是一位藝術家的家,他希望內部空間是有層次的,通透的,連貫的,戶外的庭院也能充分利用起來。 「園無石不秀,齋無石不雅」,經過一番思索,設計師從「太湖石」中找到了靈感,太湖石具有「漏」「透」「秀「的特點,漏和透恰好對應空間的通透和連貫,秀則從外觀材質的雅致出發。

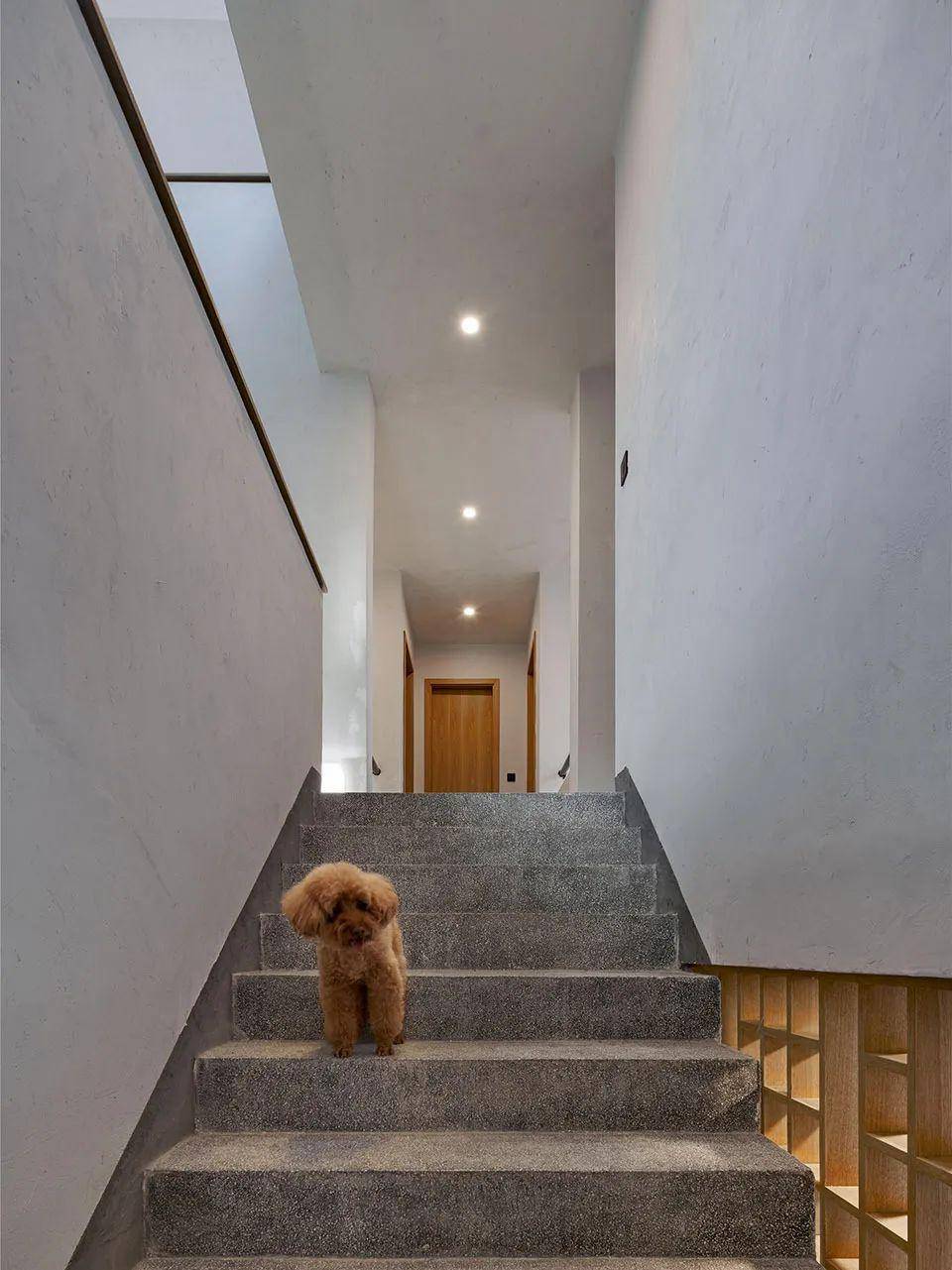

房子內部東西錯層,上下挑空,漏出空間給陽光和空氣,它們在屋內隨意流動,人也跟著越發自由。

內部的錯落其實從外觀也能窺見一二,半層的樓梯把內部的錯層連接起來,人在其中上下、內外行走就好似一種流動起伏,形成了內外的「透」。

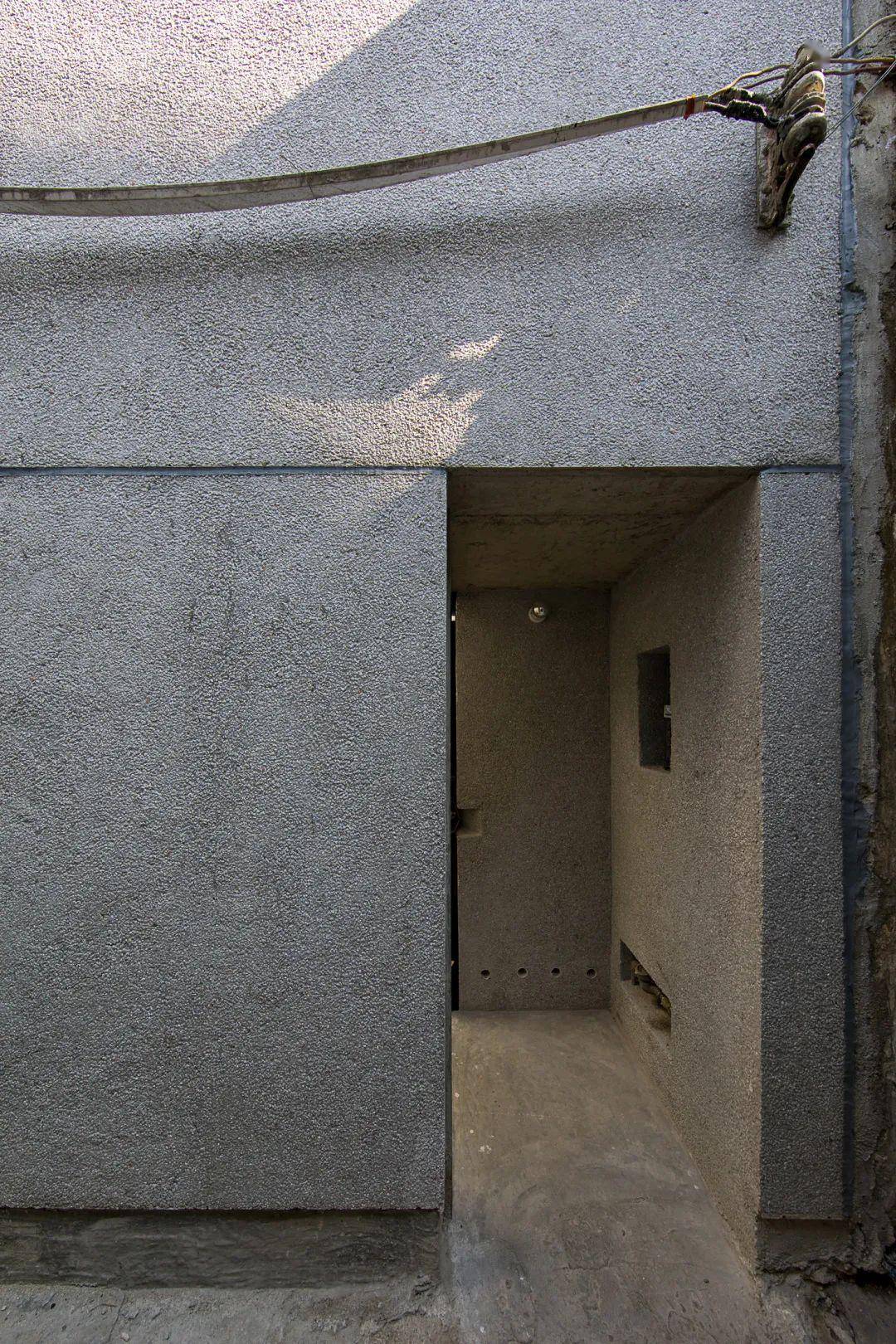

令人眼前一亮的外立面是混凝土的塗料,與太湖石的模樣還有些類似,木紋的鋁合金材質則作為窗框和欄杆的壓邊則讓整個房子更加秀氣,好似一塊抽象的太湖石。從對房子的想法到建造出來的成果,皆是充滿了詩意,居住其中,也定會擁有詩意的生活。

候鳥之家

中國美術學院風景建築設計研究總院

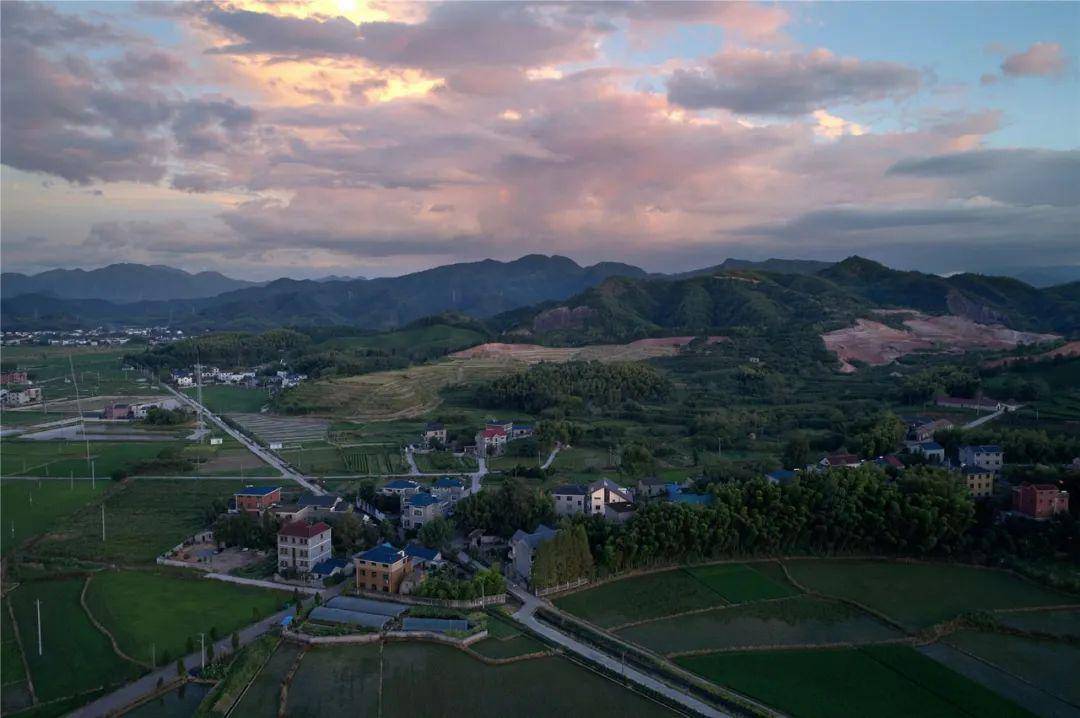

中國村落里的獨棟建築承載著父輩們的鄉村生活,也要在春節時承載一大家子人,內部空間如何巧妙地迎接遷徙回來的「候鳥」也是個不小的難題。

在這個候鳥之家裡,方樓梯串聯起一樓圓桌大餐廳,二樓立體家庭廳,三樓陽光茶室,最後到達半遮半透的大露台。小孩子們在樓梯上下追逐,讓靜止的空間進入動態瞬間。

窗戶也是精妙的設計,將稻田遠山框成家中的掛畫,四處可見,步移景異。 鄉村生活也許不需要那麼多刻意的藝術點綴,回歸到最淳樸的狀態,反而會收穫你想要的美。

整個空間十分通透,一聲招呼,家中各處皆可回應,家庭的溫情讓空間更充盈。

鄉村田舍大都就地取材,木、石、泥、草仍然是原材料。木屋架致敬傳統,吸引著春歸的燕雀;外牆的塗料摻入了稻草,與房前的水田暗自呼應;院子裡保留的菜圃,創造著最鮮活的生活。

一個三代人的大家庭在這裡享受著田野風光與親切感情,燕歸,人還,看春來。

五一不能出國了,有哪些國內的新奇建築值得探訪?

這三位日韓李子柒vlogger,告訴我們嚮往的生活並不遙遠