在西方,衛匡國(Martino Martini)被稱為「中國地理學之父」,標誌是1655年他的《中國新地圖集》的問世。1655年以前,西方繪製地圖上的中國可分為三個階段:一是托勒密(Ptolemy)世界地圖上的中國;二是馬可•波羅(Marco Polo)世界觀念影響下的中國地圖;三是1584年巴爾布達(Luiz Jorge de Barbuda)《中國新圖》的問世及其影響下的中國地圖。實際上,在前兩個階段,西方還沒有繪製出單幅的中國地圖,因而也可以認為那是西方繪製中國地圖的前史。1584年問世的《中國新圖》是歐洲人第一幅刊印傳世的單幅中國地 圖,它在西方地圖繪製史上無疑是有重大意義的。有如周振鶴教授所說,「這是歐洲人繪製中國地圖的奠基之作」。[1]本文擬就《中國新圖》的刊本、圖形和內容做出考述。

一、《中國新圖》的刊本

圖一:《中國新圖》,《地球大觀》1570年拉丁文初版本

《中國新圖》首次刊印於奧特里烏斯(Abraham Ortdius)《地球大觀》(Theatrum Orbis Terrarum)的1584年拉丁文版。奧特里烏斯出生於比利時,是西方地圖繪製史上佛蘭德學派(興盛於16世紀中葉至17世紀中葉,集中在歐洲低地國家荷蘭和比利時)的主要代表人物之一。1570年,他的《地球大觀》問世,這是第一部近代世界地圖集,最早集中地反映了大航海以來西方獲得的新的地理知識。《地球大觀》問世後受到廣泛歡迎,從1570年到1612年,用拉丁文、德文、法文、西班牙文、荷蘭文、英文和義大利文7種文字共出了40多版(包括不斷的增補以及附錄)。[2]1570年初版的《地球大觀》共有53幅圖版,1598年奧特里烏斯去世時《地球大觀》的圖版及附圖已增為150多幅,1601年以後他的後嗣將版權轉讓給烏里恩茨(Jan Baptiste Vrients),到1612年拉丁文版的地圖已增至127幅,另附有38幅他人作品。[3]各版收入的地圖數量並不一致,不同年代的版本陸續刊出一些新繪的地圖。

刊印於《地球大觀》1584年拉丁文版的《中國新圖》見於該書第93頁,原圖367×470毫米,銅版畫,未著彩色。[4]與一般地圖不同的是,此圖的方位是西上東下,北右南左。圖上題名框內,刻有如下文字:「CHINEA,olim Sinarum reginis,noua deio.aucore Ludouico Georgio」,全譯當作:「中國,原稱中國的地域,新的描繪。作者路鐸維可•喬奇渥。」筆者今從《地圖中國》一書的編者,將此圖簡譯為《中國新圖》。[5]路鐸維可•喬奇渥即葡萄牙耶穌會士喬奇•德•巴爾布達,他的這幅中國地圖手稿在其去世那年即1580年經由西班牙本篤會修道士、東方學家和注釋家蒙塔努斯(Benedictus Arias Montanus)傳到奧特里烏斯手上,並由後者刊入《地球大觀》的1584年版。西方有學者說巴爾布達曾居於中國多年,並著有《中國描述》(A Deion of China)—書,[6]但說者並未做出實證。[7]刊印者是奧特里烏斯自無疑問,而且應當說正是由於他的刊印和留下繪製者的名字,此圖及其繪製者才得以為世人所知。再說奧特里烏斯不僅是刊印,他還為此圖編印了相應的解說文本,故有人將此圖的署名寫作「巴爾布達—奧特里烏斯」也是可取的。這樣的署名可以全面反映此圖的繪製和刊印傳播的史實。

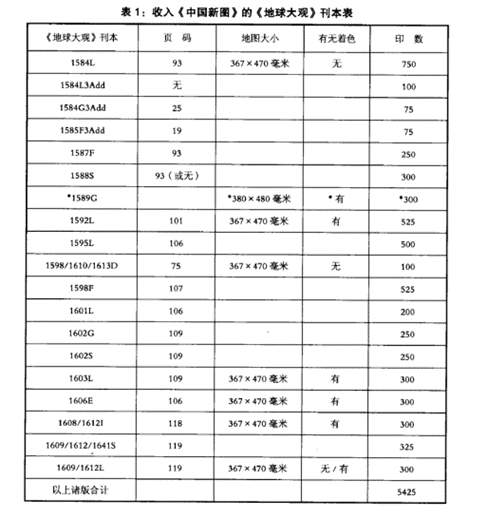

《地球大觀》中所收的《中國新圖》,不僅見於1584年的拉丁文版,而且多見於後來的各種文字的版本,這就使它在歐洲國家中得到廣泛傳播。今試將筆者知見的《中國新圖》刊本情況列表如下:

註:本表基本上依據布勞克博士夫婦(Dr.Marcel van den Broecke and Dr.Deborah van den Broecke-Günzburger)在其Cartograohica Neerlandica網上所提供的數據製成,僅稍有補充(表中加有*號者)。空缺之項即相關資料尚未得見。他們是學者兼經營者,故能提供一般學人難以舉述的某些數據,如此幅地圖他們估計今流通之數為144幅。L—拉丁文本,G—德文文,F—法文本,S—西班牙文本,E—英文本,I—義大利文本,3Add—第三次補印本。

據表1並查讀表上列出的諸種原圖可知,《中國新圖》從1584年初次刊出以後不斷載於奧特里烏斯《地球大觀》的各種版本中,而且它的圖形和內容始終如一,沒有做過改動;只有一個區別,即有的為黑白原版,而有的則在黑白原版上進一步手工著色為彩圖。在各種文字的刊本中,地圖上一概保持原來的拉丁文,只是相應的解說文本分別用不同的文字,這些文本的行文基本相同,但又稍存差別。

二、《中國新圖》的圖形

《中國新圖》有一個圖形,見上文圖一即可瞭然。周振鶴教授說:就地圖看,「中國形狀輪廓是長方形」。[8]這樣說,當然只是近似而已,不過也難以想出其他用詞可以取代,我們只要知其實際形狀就可以了。但關於這個「長方形」的中國圖形,有一點還是需要討論的。

在托勒密世界地圖上,在馬可•波羅世界觀念影響下的世界或亞洲地圖上,我們可以讀到一些關乎中國的地名,但不能看到中國的圖形,這也反映出當時西方人對中國的地理概念是十分模糊的。即使在奧特里烏斯《地球大觀》的1570年初版本中,在其《世界地圖》、《亞洲新圖》、《韃靼或大汗王國地圖》以及《東印度及周邊島嶼圖》上,我們實際上也看不到中國的圖形。不過,就《東印度及周邊島嶼圖》而言,卻存在一個問題。

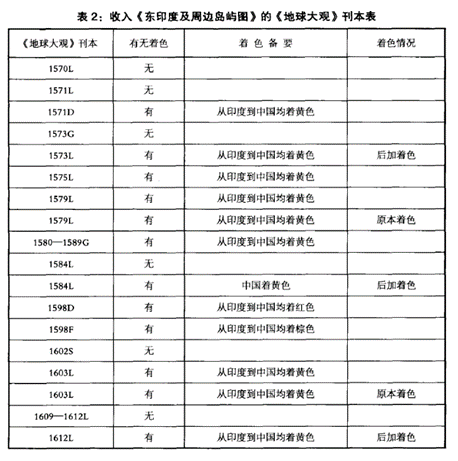

在《地圖中國》一書所收的「東印度及周邊島嶼」彩色地圖上,東亞的一大片地域用黃色塗邊,標作「蠻子與秦及中國(Mangi que et Cin et China)」,看起來勾勒出了中國的圖形,也是「長方形」,編者所標此圖的年代是「約1570年」,似乎不能認定它的確切年代。[9]如果它是奧特里烏斯《地球大觀》1570年初版的一幅地圖,那麼這個中國圖形是在1570年就已出現,儘管它並不是獨幅的中國地圖,但它畢竟呈現了中國圖形,那就早於1584年的《中國新圖》達14年。這個問題宜加考釋。筆者為此查讀了其他18幅《東印度及周邊島嶼圖》,今先編列表2如下:

註:本表所列僅限筆者寓目的地圖。所據與表一同。除上面表一所列,增D—荷蘭文本。

從表2可知,在《地球大觀》的諸刊本中,《東印度及周邊島嶼圖》與其他地圖一樣,有不著色的,也有著色的。著色的又有兩種情況,一種是原本著色,另一種是後加著色。凡著色者,基本上是從印度到中國的大陸均著一種顏色(多為黃色)。只有個別的例外,將標出中國的地域著為黃色,在表2中,僅見於1584L一例,此例是後加的著色。這一例出現在《地球大觀》1584L刊本上,而正是這個刊本才開始收入《中國新圖》,筆者以為這恰好可以說明,到1584年出現了《中國新圖》的圖形以後,才有人在為《東印度及周邊島嶼圖》(不管它未著色的原本是哪年的刊本)著色時就相當於中國的部分加繪出與《中國新圖》近似的樣子。[10]類似的加繪,除了1584L刊本的這一幅,現可見讀的就是《地圖中國》圖冊中收入的那一幅。將此兩幅加以比對,可見後者所勾勒的中國圖形,還與前者(1584L)又稍有差別,即在西南端添入「Cachvchina」(交趾支那)一角,這倒更與《中國新圖》相一致,更可見出它是後加著色者所為。因而《地圖中國》中的這幅《東印度及周邊島嶼圖》上用黃色勾勒的「中國圖形」,也宜斷為是後加著色才形成的,著色的年代也當在1584年《中國新圖》問世以後。這麼說,此兩件《東印度及周邊島嶼圖》上用黃色表示的「中國圖形」只能看作是1584年《中國新圖》刊出後所產生的一種影響,它在西方的中國地圖繪製史上並不具有開創中國圖形的意義。而且從《東印度及周邊島嶼圖》上關於中國的標名也可看出,其中國概念還是托勒密、馬可•波羅和大航海時代的混合,其所標的地名顯得雜亂無章,這部分內容實在無法被看作是一種真實的中國地圖。

據以上考釋,我們還是可以確認,西方最早繪出中國圖形的乃是1584年問世的《中國新圖》。

《東印度及周邊島嶼圖》,《地球大現》1570年拉丁文版

《地球大觀》1584年拉丁文版 《東印度及周邊島嶼圖》上將中國部分加繪黃色(在1570年拉丁文版上摹擬)

三、《中國新圖》的內容

《中國新圖》上的內容最引人注目的是標出了明代兩京十三省名稱,繪出了長城(有釋文)和星宿海(僅標出「Lacus」[湖],無釋文)。下面擬就地名、長城、圓湖以及風力四輪車等內容做一些考釋。

關於地名問題。讓我們先回到奧特里烏斯的《地球大觀》。在《地球大觀》1570年初版的《世界地圖》上,其中國部分的地名,除了Cathaio,Mongol,Naiman,Tenduc,Turfan,Quinzai和Zaiton等,還標有China,Quanzu,Cantan和Liampo等,Quanzu待考;在同版的《東印度及周邊島嶼圖》上,除了Mangi,Cin,Quinzai和Zaiton等,還標有六十幾個地名,其中包括較易識認的China,Cantan,Fuquian,Chequiam,Liampo和Campu(澉浦)等。這兩幅地圖上都標出了一些《馬可•波羅遊記》並未記述而是後來才聞知的地名。而在中國占有較大篇幅的《亞洲新圖》[11]和《韃靼或大汗王國地圖》[12]上,又有不同。《亞洲新圖》上的標名,除了Mangi,Cataio,China,Tangvt,Lop,Camvl,Tendvch,Caiaian,Caindv,Quinsai(Qvinci之上),Campo(Quinsai的外島),Zaiton(Xanton之上),還有Canton,Cheqvan,Liampo,Nanqvi,Xanton,Qvinci,Tianfv。這裡最值得注意的是明代兩京(Qvinci京師和Nanqvi南京)的出現,Qvinci(京師,即北京)已明顯取代馬可•波羅的Khanbalikh/Chanbalec(元代的大都,北京)。《韃靼或大汗王國地圖》上的相關地名與《亞洲新圖》相同,僅有Caraian改為Carazan(哈剌章,指稱雲南,這是《馬可•波羅遊記》的地名),另因南端不及而未標Canton。

從上述情況可以看出,在1570年的《地球大觀》初版上,奧特里烏斯已經幵始將大航海以來西方新認知的一些中國地名,甚至明代才有的「兩京」用詞,標在自己繪製的地圖上,但總的說來還比較零碎,同時《馬可•波羅遊記》上的一些重要地名依舊採用。一方面,有的新地名概念已取代舊的名稱,另一方面有的新舊地名的關係還並不清楚(例如馬可•波羅的Quinzai/Quinsai[指稱杭州]的方位及其與Cheqvan[浙江]、Liampo[寧波]之間的關係)。這些都表明,西方地圖上的中國地名標識,當時正處在一個除舊布新的過程之中。

到了《地球大觀》的1584年拉丁文版《中國新圖》問世,終於發生大的變化。圖上不再沿用托勒密或馬可•波羅的任何地名。它所標出的地名,實際上分兩等,分別用大小不同的羅馬字母拼寫。大字的一等標的是兩京十三省,小字的二等標的是府或府以下的州縣。圖上最值得注意的新的內容恐怕就是標出明代兩京十三省名:京師(Qvincii)、南京(Nanqvii)、山東(Xanton)、山西(Xiamxii)、河南(Honao)、陝西(Sancii)、四川(Svinam?)、湖廣(Fvqvam)、浙江(Cheqviam)、江西(Qiamci)、福建(Foqviem)、廣東(Cantam)、廣西(Qvancii)、貴州(Qvichev)、雲南(Ivnna)十三省名稱,還有一系列省以下的地名。但其地名的標寫,似稍有缺失,即缺「江西、四川,又重複廣西,其中北面的廣西上有superior字樣,又雲南位置誤置於貴州之北,另有一地名是不知其意之Svinam」。[13]近張紅揚在《西洋人繪製的第一幅中國分省地圖》一文中試圖將「Fvqvam」釋讀為「撫州」,並以「撫州」取代「江西」,這顯然是不能成立的。[14]但圖上是否缺了江西和四川,確實是一個問題。

筆者認為圖上還是標出了「江西」和「四川」的。關於江西,在Fvqvam(湖廣)以東、Honao(河南)以南有一個大湖,湖面上標有Qiamci,按照巴爾布達圖上所採用的漢字拼音系統,它應該讀作「江西」無疑。(圖上浙江拼寫為 Cheqviam,廣西為Qvancii,陝西為 Sancii,可作印證)而就大致的方位來看,這個大湖當是鄱陽湖,也就是說,Qiamci(江西)是被標在江西的鄱陽湖上了。這個標法當然不妥,而且所標字母從一等降為二等,但它畢竟是標出來的。至於「四川」,它也標在圖上,那就是方位相應的「Svinam」。筆者初見「Svinam」時,也是一頭霧水,「不知其意」。後來為了考證巴爾布達標出兩京十三省的資料來源,找出他那時代的幾種文獻上的相關地名拼寫,感到「Svinam」可以認作是「四川」的某種拼寫之訛。

《中國新圖》上的Quianci (江西)

巴爾布達在繪製《中國新圖》時,「四川」的羅馬字拼寫已有如下五種:1.巴洛斯(João de Barros)《亞洲十年史之二》(1563年葡文版)—Suguão;[15]2. 伯來拉(Galeote Pereira)《中國報導》(1565年義大利文版,1577年英文版)—Sichuan;3.克路士(Gaspar da Cruz)《中國志》(1570年葡文版)—Siquam;4.拉達(Martin de Rada)《記大明的中國事情》(約從I576年起有抄本流傳)—Susuan;5.艾斯卡蘭塔(Bernardino de Escalante)《葡萄牙人東部航行記》(1577年西班牙文版,1579年英文版)—Sujuam。[16]巴爾布達圖上的「Svinam」可以分解為兩音節。當時西文詞的拼寫,u與v經常易用,所以「Svinam」亦作「Suinam」,這樣「Sv/Su」拼寫的正好是「四」;後面的「inam」設為「川」,那麼「am」作為韻母的結尾,也可成立,在當時葡萄牙人、西班牙人的漢字拼寫系統中,即以am來表示鼻音韻母,因為它接近其語言固有的發音。只是「am」前的「in」這兩個字母,有某種舛訛。與前五種的拼寫相比對,筆者以為,這「in」最有可能是第五種艾斯卡蘭塔拼寫中的「ju」之批,其實當時的書寫,「j」和「i」也是可以互換的(如Juna和Ivnna/Iunna),這裡的訛誤只是將「u」刻成了「n」,僅有一個字母發生所謂形似之誤。因而Svinam/Suinam最有可能是Sujuam的拼寫之說,或是Siquam的拼寫之訛。

在《中國新圖》上,除了兩京十三省,北面山脈的外緣(圖的右面)明確地繪出r長城。此前,另一位葡萄牙製圖家梵勒霍(Bartholemeu Velho)在其1561年的亞洲地圖上已「在中國與韃靼之間安置一道牆」[17]。當時葡萄牙人巴洛斯、克路士和拉達等已經報導過長城的存在,巴爾布達也顯然是受到他們影響的。他不僅繪出長城,而且在長城及其南面的山脈之間寫有拉丁文釋文:「Murus quadringentarum leucarum inter montium crepidines a Rege Chinæ contra Tartarorum ab hac parte eruptions extructus.」意為「在山脈的邊緣之間,針對這一帶韃靼人入侵的中國國王建造了一道四百里格的城牆。」[18]里格與公里的折算非常複雜,時代不同,國家不同,其間差別很大,「四百里格」大致相當約一千公里至兩千公里之間。克路士說的是「一百里格」,後來門多薩說的是五百里格,也都是傳聞中的籠統說法而已,但對西方人來說都會覺得是很長的牆了。大體上說,巴爾布達的釋文對於中國長城的解說基本上是正確的。

《中國新圖》上的長城及其釋文 (將此原圖逆時針轉90度,上方為北)

此外,標出兩京十三省地域的西面(本圖的上方)山脈外緣另有拉丁文釋文是:「Lacus hic rotundus in Sancij prouincia,factus fuitinundatione A.1557.in quo submeræ sunt ciuitates septem;præter apidula et pagos et mortalium ingetem numerû.vno tantum. puero in trunco arboris seruato.」漢譯為:「Sancij省的一個圓湖,因1557年的一場洪水而形成,當時有七個城市全被淹沒,波及許多小鎮和村莊,造成大量人口死亡,僅有一個男孩爬在樹幹上得救。」[19]拉赫認為巴爾布達在《中國新圖》上繪出一些大湖是一個與之前地圖手稿的不同之處,它而且將傳說中的因水災而形成的大湖移到了中國的極西邊緣;他顯然應用了出自梵勒霍亞洲地圖上的一個傳說,記稱此湖於1557年溢出而Shansi的七城被洪水淹沒。拉赫強調:「應該注意到,梵勒霍的傳說並不包括專指的一個湖,而只是作為先前的記述。」[20]日本學者榎一雄在將巴爾布達的釋文譯成日文時加上了「[山西?陝西?省]」的疑問。[21]

現在讓我們先看原圖,看看這個湖在哪裡?在圖上,最西端(上方)是有一湖,湖上標出「Lacus」,再西是那句釋文。但這個湖並不是釋文所說的圓湖,它實際上是明人一些地圖上可見的黃河之源「星宿海」,只是沒有標明,僅寫了「Lacus」(意為「湖」)而已。而在此湖以東,又繪有一個圓湖,那才是釋文指稱的,它不僅是圓的,而且湖內還畫有「一個男孩爬在樹幹上」。釋文寫的是Sancij,此湖也正在地圖上標出的「Sancij」以北。就方位來看,這個「Sancij」當即「陝西」;其東北標出的「Xiamxii」是為「山西」(圖上山東標作Xamon)。那麼,當時中國遭到大的天災的傳說,是否有一定的根據呢?

這場大天災,梵勒霍和巴爾布達記的是1557年。筆者查當時與中國有關的葡萄牙人的載錄,此前一年,1556年,克路士在中國東南沿海待了幾個月,而且他所著《中國志》的最後一章第二十九章寫的就是「1556年中國人受到上帝的懲罰」,記述那年「陝西(Sanxi)和Savito(?)的大老爺向皇帝奏稱這些省地震可怖,白晝漆黑如夜(他沒說有多久)。」[22]這裡的「他」指的是一位告知此消息的中國商人。在下文中,克路士所記的其他消息還有:在Vinhãfuu發生大地震;在Leuchime「河水上漲淹沒全城,無數人溺斃」;在Hie發生大地震;在蒲州(Puchio)「皇族的宮室塌毀,宮內的人全死掉,只餘下一個七八歲的小孩」;在Couchue「因天火和大洪水,很多人死亡」;在Enchinoe房屋倒塌,「將近死了一萬人」;在Inchumen「洪水泛濫造成多人死亡」;在Sãxi,發生大地震,「全省遭火焚,所有百姓因此受災,一切郊野村落及城鎮相同。他們說從一頭到另一頭約五十或六十里路遠,除一個小孩外沒有入獲救,小孩是皇帝的親戚,被送給了皇帝。」[23]克路士寫到:「看來將此消息帶來的中國人驚恐得好像陝西(Sanxi)全省都已遭毀廢。」[24]這麼看來,梵勒霍和巴爾布達的文字大體上就是根據克路士的這些記述編寫出來的。

1556年和1557年,是明嘉靖二十五年和二十六年。今查《明史•世宗本紀》嘉靖三十五年,「二月甲午,賑平陽、延安災。」《明實錄》所記較詳,嘉靖三十五年,二月「甲午,以地震發白銀四萬兩,賑山西平陽、陝西延安等府諸屬縣,並減免稅糧有差」;四月「丙申,以陝西地震詔發太倉銀一萬兩於延綏,一萬兩於寧夏,一萬五千兩於甘肅,一萬兩於固原,協濟民屯兵餉。仍令所司亟核被災重者停免夏稅,並將先發內帑銀兩及該省務賑罰事例茶馬折谷銀賑救貧民」;五月「丙寅,以地震免山西蒲、解、臨晉、安邑、夏、芮城、猗氏、平陸、滎河九州縣去年秋糧」。再查方誌,雍正刊本《陝西通志》無記。雍正刊本《山西通志》記:「六月,蒲、解、安邑、臨晉,黑眚。中條麓介谷,夜半山鳴如雷,陽城、平遙大水」。又,嘉靖三十六年,《明實錄》上,陝西未記大的災情,山西卻有記載:九月甲子,「以災傷免山西蒲、絳各州縣稅糧有差」。方誌上,雍正刊本《陝西通志》無記,雍正刊本《山西通志》記:「是年夏,廣昌、澤州水害稼。」[25]可知1557年不論是陝西還是山西,都沒有大的天災,包括水災在內。克路士所記1556年陝西、山西有大的地震和水災,在明代文獻中是可以得到印證的。因而可以認為,梵勒霍和巴爾布達的文字是有所依據的,但不知他們為何將1556年這個年份改成了1557年。巴爾布達顯然將這次災情看得很重,於是在《中國新圖》上畫出這麼大一個圓湖,這應是滲入了他本人想像的結果。

《中國新圖》上的圓湖釋文

在內容方面,還可以看到此圖上繪有的諸種圖像:海上有帆船和大魚,這在當時西方地圖上是普遍加繪的;陸上有大象(約在印度次大陸上方)、牡鹿和帳幕(在漠北草原),以及四輛風力四輪車(分別畫在中國十五省以北以西)。關於風力四輪車,西方傳說它最早是中國人的發明。英國學者李約瑟(Joseph Needham)論述中國最早發明獨輪車時說:「附帶的一點也是有趣的,即有時下意識認為中國人將獨輪車配上桅杆和風帆,從而促使約翰•米爾頓(John Milton)寫了一段詩,他寫到:『古老中國(Sericana)的荒原,中國人乘坐帶帆的藤製四輪車順風旅行。』這表明了這樣的誤解:當時在中國使用的是四輪張帆的車,這種想法在十六世紀西方的許多地圖冊、畫冊的裝飾畫中是相當流行的,而且直接使荷蘭物理學家和工程師西蒙•斯特文(Simon Stevin,1548—1620)受到了啟示,從而使它在荷蘭北方的沙質海灘上用張帆的車進行了成功的試驗。」[26]米爾頓生於1606年,卒於1674年,是英國的大詩人和散文家,風力四輪車的傳說當在他以前已經存在,只因為他將此傳說用詩句寫出,影響也就更大。李約瑟說「這種想法在十六世紀西方的許多地圖冊、畫冊的裝飾畫中是相當流行的」,其始作俑者看來就是巴爾布達了。巴爾布達在其《中國新圖》上畫了四輛風力四輪車,可見他對這個傳說是倍加關注的,也可以說這是本圖的一大特色。巴爾布達所繪的風力四輪車圖像隨著1584年《中國新圖》的刊行而流傳開來,說不定西蒙•斯特文在某種程度上受到了巴爾布達的啟示。可以想見,學問淵博、擅長發明的斯特文會注意到1584年在安特衛普出版的奧特里烏斯《地球大觀》新版里的《中國新圖》。於是,在不久以後的1600年,斯特文發表關於風力四輪車的論文,稱之為陸上快艇(land yacht),並且創製了這種帶帆的四輪車,可乘26人,在海濱行駛速度甚至超過馬車,引起很大的轟動。

《中國新圖》上的四輛風力四輪車

巴爾布達—奧特里烏斯《中國新圖》的刊本、圖形和內容考述如上。這幅地圖是西方繪製中國地圖史上的里程碑作品之一。它是第一幅在歐洲刊印的中國地圖,首次向西方人展示了中國的圖形。它向西方人提供的中國地理知識大大超過了西方過去任何一幅地圖,儘管還顯得比較粗糙,且有不少不夠確切之處。它既反映了大航海以來西方人對中國的真實了解,又表現出他們在文藝復興時期對神秘東方的一種新的觀察和認知。這幅地圖在西方作為中國地理的概要圖像,其延續時間超出70年,直到1655年衛匡國的《中國新地圖集》問世,其廣泛影響才走向式微。在此期間,西方製圖學家繪製的中國地圖趨於切合中國的實際,這種情況總的來說日漸得到加強和完善,構成了西方對中國的認知從中世紀轉向近代的一個重要環節。

按,作者黃時鑒為浙江大學歷史系教授、博士生導師,曾兼任杭州大學圖書館長、杭州大學中外文化交流中心主任、韓國研究所副所長,聯合國教科文組織所屬中國與海上絲綢之路研究中心聘為特約研究員。主要從事元代社會文化史以及北方游牧民族與東西文化交流史的研究。原文載《中國測繪》2009年第6期。圖片來源,網絡。原文註腳已刪除,為便於讀者了解原文引用史料或特別說明之處,正文中用「[1][2][3]」等字樣標出。