一般認為,西漢以來的狹義「西域」指玉門關和陽關以西的今新疆地區,廣義「西域」更包括中亞乃至更遠區域。然而,與《漢書》明顯有別,《史記》所見早期「西域」概念多與匈奴有關,連稱作「匈奴西域」,對應匈奴右部居處的河西地區,最初並不包括今新疆及中亞範圍內的城郭小國。相關史料重訂,也有助於認識大月氏、烏孫西遷及匈奴渾邪王降漢等重要事件。《史記·循吏列傳》、《汲鄭列傳》、《儒林列傳》、《酷吏列傳》的類傳排序,以官吏群體的活躍階段為線索,揭示著西漢政治文化的前後變遷。而聯絡西方、征伐大宛,是武帝晚年的重要舉措,《大宛列傳》由此居於興用「憯急之臣」的《酷吏列傳》之後,相關活動被視作武帝政治的尾聲。此傳雖涉張騫、李廣利經歷,但全篇仍以大宛為中心,偏重通使大夏等大國,而非城郭小國,並使用「西國」、「西北國」、「西北外國」等表述。西漢武帝以前,「西域」概念實際主要對應河西地區;至昭宣之世,伴隨漢帝國西進,「三十六國」的西域概念,始逐漸出現。

一、問題的提出

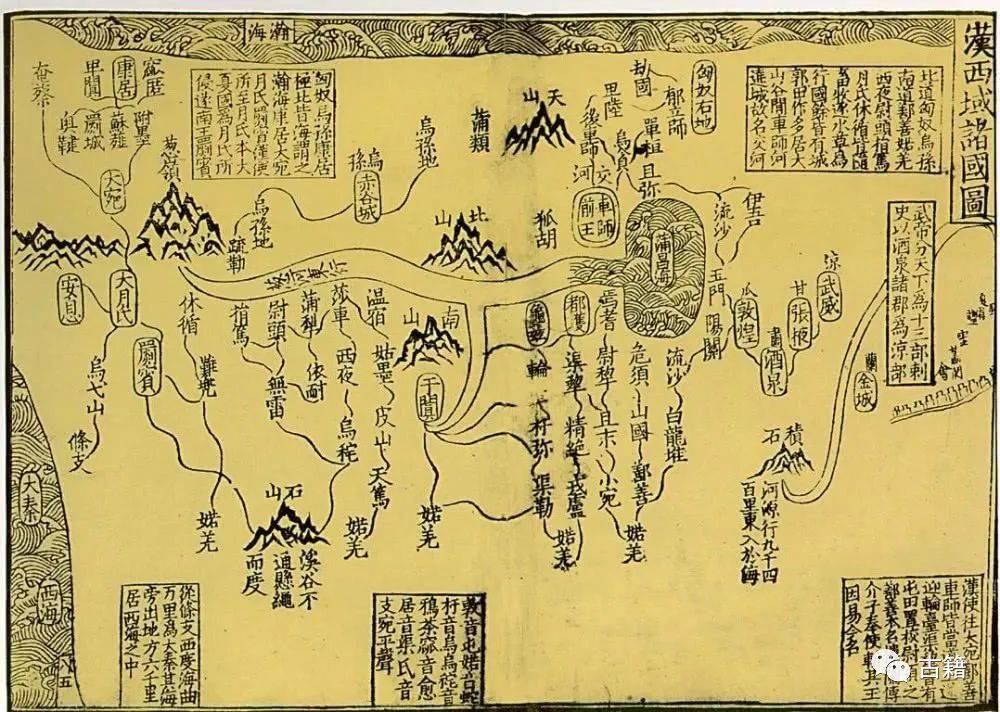

一般認為,西漢以來的狹義「西域」,指玉門關和陽關以西的今新疆地區,廣義「西域」更包括中亞乃至更遠區域。[]

廣義所指,雖稍顯寬泛,但相關用法在較早時期似已出現。司馬相如喻告巴蜀民檄文,提到「康居西域,重譯請朝,稽首來享」。[]《通鑑》系此事於武帝元光五年(前130)。[]所言雖在張騫奉使返回之前,[]但董仲舒元光元年(前132)對策有雲「夜郎、康居,殊方萬里,說德歸誼」。[]因此,施之勉、王叔岷等學者多傾向武帝初康居與漢已有通貢,相如語非全為誇飾。[]王宗維認為「早期的文獻,『域』和『國』含義相同,西域指中原王朝郡、縣管轄區以西的地方」,「西域一詞在西漢時廣泛指漢郡縣轄區以西漢朝力所能及之地」。[]這是立足中原的地域理念揭示。

至於狹義所指,王宗維提示「『西域』一詞,最早見於《史記·驃騎列傳》……。渾邪王的駐地在漢代張掖縣,張掖縣屬武威郡,可見從今武威以西,當時就稱為西域」。[]余太山最初簡單提及「《史記·大宛列傳》將『西域』一詞用來稱呼匈奴西部領地」,[]但後來認識有較大變化,考證此概念出現於西漢經營前的匈奴統治時期,仍然對應塔里木盆地及周邊。[]王子今指出「史籍中確有關於『匈奴統治』的『西域』的信息」,「可以推知『西域』指意,起初可能只是籠統地說『西方』。」[]這是立足匈奴的地域理念揭示。

在此基礎上,一個有趣的問題,進而浮現。漢帝國向河西、西域的進取,是一個逐步發展的歷史過程。如果充分考慮《史》、《漢》撰者所處時代有別、成書存在先後,並對相關史料加以明確區分的話,就會發現:成書時代更早的《史記》除上引喻巴蜀檄外,其他涉及「西域」語彙,均與《漢書》有異,而呈現自身特徵。以往研究相關問題,多《史》、《漢》並引,容易混淆敘述差異。下面從對基本史料的考訂出發,探討《史記》所見「西域」、「匈奴西域」概念的具體所指,並重新思考《大宛列傳》篇題、內容的撰述特色。

二、《史記》所見「西域」與大月氏、烏孫西遷

《史記》卷一二三《大宛列傳》記:

是歲漢遣驃騎破匈奴西(城)〔域〕數萬人,至祁連山。其明年,渾邪王率其民降漢,而金城、河西西並南山至鹽澤空無匈奴。[]

「匈奴西(城)〔域〕」,中華點校修訂本作「匈奴西域」,《漢書》卷六一《張騫李廣利傳》作「匈奴西邊」。[]王念孫經考證指出「『城』當為『域』,字之誤也」。[]這是中華本《史記》整理的主要依據。不過,關於這點,學界實際多有不同意見。藤田豐八認為「昆莫之居西城(即張掖地方)……又關於匈奴之西域,在《史記·霍去病傳》及《漢書》同傳中均載武帝嘉獎霍去病之功績,而有『西域王渾邪王』之句。按此『西域王』,殆即『西城王』之偽。果若是,則渾邪故地(即張掖地方)之稱『西城』,愈覺具有明顯之理由矣」。[]楊建新、劉光華、劉進寶贊同此說,或有申論。[]王叔岷認為「匈奴亦自有其所稱之城。此文『西城,』城字蓋不誤」。[]張春樹分析說「介乎山區之中間者便是一個匈奴的大城——西城,其為匈奴在燕支與祁連間的一個活動中心,……城內有數萬人之眾」。[]梁新民還認為今甘肅山丹縣霍城鄉,就是渾邪王故地西城所在。[]陳建文考慮到「霍去病破西城『數萬人』,但如果西城真的是一處城郭的話,其規模勢必驚人」,而「傾向於認為此『西城』者,可能為一地名」。[]岑仲勉注意到「西城」理解作地名存在問題,疏通作「按破殺數萬人,可見不止一城,西城者就其廣義言之,實與西域無異」。[21]不過,「西城」即便理解為用作泛指,從構詞抑或史例上,依然缺乏依據。按「是歲」,為元狩二年(前121)。《史記》卷一一〇《匈奴列傳》記「其夏,驃騎將軍復與合騎侯數萬騎出隴西、北地二千里,擊匈奴。過居延,攻祁連山,得胡虜三萬餘人,裨小王以下七十餘人」,[22]《史記》卷一一一《衛將軍驃騎列傳》又提到「驃騎將軍逾居延至祁連山,捕首虜甚多。天子曰:『驃騎將軍逾居延,遂過小月氏,攻祁連山,得酋塗王,以眾降者二千五百人,斬首虜三萬二百級,獲五王,五王母,單于閼氏、王子五十九人,相國、將軍、當戶、都尉六十三人,……。鷹擊司馬破奴再從驃騎將軍斬遬濮王,捕稽沮王,千騎將得王、王母各一人,王子以下四十一人,捕虜三千三百三十人,……。校尉句王高不識,從驃騎將軍捕呼於屠王王子以下十一人,捕虜千七百六十八人,…… 』」。[23]所記當為一事。後者因涉依功行賞,內容更顯具體。其中,霍去病、趙破奴、高不識等人軍功內容「得酋塗王,……獲五王,五王母,單于閼氏、王子五十九人,相國、將軍、當戶、都尉六十三人」,「斬遬濮王,捕稽沮王,千騎將得王、王母各一人,王子以下四十一人」,「捕呼於屠王王子以下十一人」,顯示漢軍此次軍事行動,破獲的匈奴種落很多,斬殺、俘獲的口數更達37798人以上。相較「西城」,所指涉對象同樣也與「西域」、「西邊」更為對應。《史記》卷一一〇《匈奴列傳》記「右方王將居西方,直上郡以西,接月氏、氐、羌」,[24]同書卷一二三《大宛列傳》又記「而樓蘭、姑師邑有城郭,臨鹽澤。鹽澤去長安可五千里。居鹽澤以東,至隴西長城,南接羌,鬲漢道焉」。[25]前條史料言匈奴右方早期分布的大致區域,與大月氏、氐、羌相接,已逼近河西。後條史料言匈奴第一次破走大月氏以後的情況。鹽澤即蒲昌海,今羅布泊前身。「鹽澤以東」多鹽鹼沙鹵之地,不宜人居。所謂「鹽澤以東,至隴西長城,南接羌」,欲言其廣,然匈奴右方活動地區還應主要指河西一帶。綜合上引,這裡出現的「匈奴西域」,實際對應「匈奴西邊」、「匈奴右方」,指匈奴後來一度控據的祁連山及其以北的河西地區。[26]

《大宛列傳》又記張騫向武帝進言:

臣居匈奴中,聞烏孫王號昆莫,昆莫之父,匈奴西邊小國也。匈奴攻殺其父,……。單于怪以為神,而收長之。及壯,使將兵,數有功,單于復以其父之民予昆莫,令長守於西(城)〔域〕。昆莫收養其民,攻旁小邑,控弦數萬,習攻戰。單于死,昆莫乃率其眾遠徙,中立,不肯朝會匈奴。匈奴遣奇兵擊,不勝,以為神而遠之,因羈屬之,不大攻。今單于新困於漢,而故渾邪地空無人。蠻夷俗貪漢財物,今誠以此時而厚幣賂烏孫,招以益東,居故渾邪之地,……。[27]

也出現有「西(城)〔域〕」語。中華點校修訂本作「西域」。王念孫承上復雲「『城』亦『域』之誤」。[28]王宗維也說「烏孫在渾邪王部西,又非城邦國,應以西域為是」。[29]《論衡·吉驗》作「命令長守於西城」,[30]內容當采自《史記》。[31]然而,劉進寶主張《史記》此處「城」字同樣不誤,「域」乃後人臆改,並以劉光華研究為基礎,認為此處「西城」含義又應與前則有別:「『是歲漢遣驃騎破匈奴西城數萬人』的『西城』,應該是……在河西走廊,……其具體地域應該在張掖附近」;而「匈奴令烏孫王昆莫『長守於西城』的『西城』,應該在漢代的西域範圍內,可能就在今新疆的東部地區」。[32]《漢書》卷六一《張騫傳》復載此事,內容稍有不同:

臣居匈奴中,聞烏孫王號昆莫。昆莫父難兜靡本與大月氏俱在祁連、焞煌間,小國也。大月氏攻殺難兜靡,奪其地,人民亡走匈奴。子昆莫新生,……遂持歸匈奴,單于愛養之。及壯,以其父民眾與昆莫,使將兵,數有功。時,月氏已為匈奴所破,西擊塞王,塞王南走遠徙,月氏居其地。昆莫既健,自請單于報父怨,遂西攻破大月氏。大月氏復西走,徙大夏地。昆莫略其眾,因留居,兵稍強,會單于死,不肯復朝事匈奴。匈奴遣兵擊之,不勝,益以為神而遠之。今單于新困於漢,而昆莫地空。蠻夷戀故地,又食漢物,誠以此時厚賂烏孫,招以東居故地,……。[33]

班固敘述原委,與《史記》所載存在明顯差異,應有糾正舊史之意。[34]對此,後人早有注意,《索隱》:「按《漢書》,父名難兜靡,為大月氏所殺。」[35]除此之外,兩文所記,尚有其他不同;仔細對照,又能互相補充。烏孫、大月氏均為「行國」,「隨畜移徙」。昆莫父難兜靡統治時期,烏孫尚屬小國,與大月氏同在河西祁連山至敦煌之間遊牧。[36]大月氏一度強盛,殺難兜靡,奪烏孫之地。[37]烏孫民眾於是亡奔匈奴,昆莫也轉由單于收養。待昆莫壯健,匈奴將所收烏孫種落交予昆莫統領。「時,月氏已為匈奴所破,西擊塞王,塞王南走遠徙,月氏居其地」,[38]可知當時月氏被匈奴攻破,其中大部已被迫離開「祁連、焞煌間」,[39]西遷至伊犁河、楚河流域的原塞種活動地區。[40]因此,此句仍當作「令長守於西(城)〔域〕」之「西(城)〔域〕」,指大月氏西遷後留下的「祁連、焞煌間」的河西地區。

之後,昆莫羽翼漸豐,向單于請求西擊大月氏復仇,進而向西進兵,大敗大月氏,迫使後者再次西遷。大月氏二次遷徙至阿姆河流域,臣服大夏而居之。[41]而「昆莫略其眾,因留居」,獲勝後實際進至伊犁河、楚河流域。關於此事,《漢書》卷九六上《西域傳上》也有類似記載:

烏孫國,……。本塞地也,大月氏西破走塞王,塞王南越縣度,大月氏居其地。後烏孫昆莫擊破大月氏,大月氏西徙臣大夏,而烏孫昆莫居之,故烏孫民有塞種、大月氏種雲。[42]

二者在大月氏、烏孫先後西遷問題上,認識一致。與之同時,《大宛列傳》「昆莫乃率其眾遠徙」記述中,特別提到烏孫曾有「遠徙」,同樣不宜忽略。所記與上述恐為一事。這反映「令長守於西(城)〔域〕」之「西(城)〔域〕」,距離天山北側,尚有一段距離。此外,值得注意的是,相較《張騫傳》稱烏孫攻破大月氏,迫使後者西遷至大夏地,文獻也有稱大月氏相關遠徙,乃因匈奴。前引《史記》卷一二三《大宛列傳》及《漢書》卷九六上《西域傳上》均記冒頓單于攻破月氏;老上單于又殺月氏王,以頭為飲器,下雲「及為匈奴所敗,乃遠去,過宛,西擊大夏而臣之,遂都媯水北,為王庭」,「昔匈奴破大月氏,大月氏西君大夏,而塞王南君罽賓」,[43]《後漢書》卷八七《西羌傳》作「月氏王為匈奴冒頓所殺,余種分散,西逾蔥領」。

《史記》卷一一〇《匈奴列傳》記文帝前四年(前176),

「單于遺漢書曰:『……罰右賢王,使之西求月氏擊之。……以夷滅月氏,盡斬殺降下之。』」至文帝前六年(前174),「漢遺匈奴書曰:『……故罰右賢王使西擊月氏,盡定之』」,[44]同樣談到相關軍事行動。所記與烏孫西攻大月氏,很可能本屬一事。曾被「令長守於西(城)〔域〕」的昆莫及其族眾,屬「匈奴右方」。右賢王這次征討,烏孫當是其中主力之一。《匈奴列傳》在「盡斬殺降下之」後,又提到「定樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國,皆以為匈奴。諸引弓之民,併為一家」。

《正義》曰「(烏孫、呼揭)二國皆在瓜州西北。烏孫,戰國時居瓜州」。[45]匈奴西擊大月氏後,宣揚所臣服之國,烏孫夾於樓蘭、呼揭之間交代,後者活動區域此時始至天山以北。而「會單于死,不肯復朝事」前,昆莫「因留居」,仍當「朝事匈奴」。又,相關提及範圍較廣,涉及天山南北諸國,而大月氏「行國也,隨畜移徙,與匈奴同俗。控弦者可一二十萬」,[46]為引弓大國。此言「諸引弓之民,併為一家」,顯示月氏已不在相關區域活動。渾邪王殺休屠王降漢後,「故渾邪地空無人」,張騫建議對烏孫「招以益東,居故渾邪之地」,當與此前「令長守於西(城)〔域〕」,有直接關係。河西之地,渾邪王居西,休屠王居東,渾邪王地此前為烏孫地,且昆莫在難兜靡之後尚曾居之。正因如此,《漢書》為突出原委,作「而昆莫地空。蠻夷戀故地,……招以東居故地」,稱「渾邪地」為「昆莫地」,並特別提及「蠻夷戀故地」、「招以東居故地」。

三、《史記》所見「匈奴西域」與渾邪王降漢

除上述兩例,《史記》所載封賞文書還見有直接提及「匈奴西域」者:

於是天子嘉驃騎之功曰:「驃騎將軍去病率師攻匈奴西域王渾邪,王及厥眾萌咸相奔,率以軍糧接食,……以千七百戶益封驃騎將軍。」[47]

中華點校修訂本句讀,較此前無調整。不過,中華本《漢書》的句讀處理,卻本不相同,相關部分作「票騎將軍去病率師征匈奴,西域王渾邪王及厥眾萌咸犇於率」。[48]依《史》、《漢》記述習慣,「渾邪王」可省稱作「渾邪」,例多不贅舉。前引《史記·大宛列傳》「故渾邪地空無人」、「故渾邪之地」,《漢書·張騫傳》改作「昆莫地空」以對應,也提示前者可稱「故渾邪王地空無人」、「故渾邪王之地」。「渾邪」是王號,而非名姓,既已省稱,似不必於前復冠以「王」字。《漢書》句讀雖稍顯順暢,但《漢書》卷九六上《西域傳上》稱「其後驃騎將軍擊破匈奴右地,降渾邪、休屠王」。[49]後者明確交代具體區域是「匈奴右地」,與「匈奴西域」正可呼應。聯繫前引《張騫傳》「西擊塞王,塞王南走遠徙」,以「塞王」代指塞種的部族,這裡稱「攻」不稱「擊破」,對象作「匈奴西域王」,而非「匈奴西域」,也可以理解。至於不徑稱「攻匈奴渾邪王」或「攻渾邪王」,是因「於是天子嘉驃騎之功曰」前,已有交代:「渾邪王與休屠王等謀欲降漢,使人先要邊。……乃令驃騎將軍將兵往迎之」。[50]前引《西域傳》也說「降渾邪、休屠王」。而《史記》卷一一〇《匈奴列傳》作「渾邪王與休屠王恐,謀降漢,漢使驃騎將軍往迎之。渾邪王殺休屠王,並將其眾降漢」,[51]霍去病將兵往迎在前,渾邪王殺休屠王在後。綜上言之,相關句讀的調整方案之一,可為:「於是天子嘉驃騎之功曰:「驃騎將軍去病率師攻匈奴西域王,渾邪王及厥眾萌咸相奔率,以軍糧接食,……。」

《史記》卷六〇《三王世家》又記武帝元狩六年(前117)「四月戊寅,奏未央宮」,丞相莊青翟、御史大夫張湯等請立皇子為諸侯王,其中有云:

內褒有德,外討彊暴。極臨北海,西(湊)〔溱〕月氏,匈奴、西域,舉國奉師。輿械之費,不賦於民。虛御府之藏以賞元戎,開禁倉以振貧窮,減戍卒之半。[52]

「極臨北海」,《正義》曰「《匈奴傳》雲霍去病伐匈奴,北臨翰海」。「西(湊)〔溱〕月氏」,《正義》又曰「溱音臻。氏音支。至月氏」,瀧川資言《考證》進而指出「王念孫曰:湊,當作『溱』。故《正義》訓為至。愚按:古鈔本、楓山本作『溱』」。[53]與「極臨北海,西(湊)〔溱〕月氏」並舉,尚有「匈奴、西域,舉國奉師」事。這一階段,衛青、霍去病數次統大軍遠征,「是後匈奴遠遁,而幕南無王庭」。匈奴雖向西北退卻,但似不可稱「舉國奉師」。而張騫雖奉使「鑿空」,以通西北國,但城郭諸國遠未內屬於漢,也不可以「舉國奉師」稱之。我們注意到,「舉國奉師」句下,尚有「輿械之費,不賦於民。虛御府之藏以賞元戎,開禁倉以振貧窮,減戍卒之半」語。《史記》卷一一一《衛將軍驃騎列傳》記元狩二年(前121)秋渾邪王率眾降漢,「降者數萬,號稱十萬。既至長安,天子所以賞賜者數十巨萬。……於是天子嘉驃騎之功曰:『……,戰士不離傷,十萬之眾咸懷集服,仍與之勞,爰及河塞,庶幾無患,……。』減隴西、北地、上郡戍卒之半,以寬天下之徭」,[54]同書卷三〇《平準書》又雲「渾邪王率數萬之眾來降,……既至,受賞,賜及有功之士。是歲費凡百餘巨萬」,「其明年,山東被水菑,民多飢乏,於是天子遣使者虛郡國倉廥以振貧民。……乃徙貧民於關以西,及充朔方以南新秦中,七十餘萬口,衣食皆仰給縣官」,[55]《漢書》卷六《武帝紀》還提到「匈奴昆邪王殺休屠王,並將其眾合四萬餘人來降,置五屬國以處之。……減隴西、北地、上郡戍卒半」,「四年冬,有司言關東貧民徙隴西、北地、西河、上郡、會稽凡七十二萬五千口,縣官衣食振業」。[56]參考上引,「舉國奉師」應主要指渾邪王降漢並率眾守邊。《史記》卷六〇《三王世家》相關內容當連讀,斷句改作「匈奴西域,舉國奉師」。《三王世家》為《史記》流傳中亡缺十篇之一,褚少孫等人補之。[57]後人補作,直錄奏詔,在撰史層面,易受批判;然從保留史料而言,卻有意義,更能反映實際情況。

通過上述逐一分析,我們發現,《史記》出現的「西域」多與匈奴有關,連稱有作「匈奴西域」。按文帝前四年(前176)前後,匈奴右賢王及烏孫再次擊破大月氏,迫使後者二次遷徙,「定樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國,皆以為匈奴。諸引弓之民,併為一家」,一度實現今新疆特別以北地區「行國」的臣服。但烏孫在勢力漸增後,尚不肯朝會匈奴。這一區域嚴格意義上還不屬匈奴右方。武帝太始、征和年間(前96-前92),匈奴西邊日逐王置僮僕都尉,「賦稅諸國」。這時始由匈奴右部之一王,嘗試局部控制;然主要為課取賦稅,仍未被視作匈奴右方的一部分。伴隨漢帝國西進,宣帝神爵三年(前59)年,「僮僕都尉由此罷」。[58]《史記》「西域」、「匈奴西域」所指,主要對應河西地區,而非今新疆(及中亞)區域內的城郭諸國。這與《漢書》所見「西域」用語,進而與既往學界對「西域」狹義、廣義概念的歸納,有所不同。那麼,為什麼會出現這種差異?太史公又是怎樣指稱主要分布於今新疆地區的城郭諸國呢?這就需要我們回歸《史記》卷一二三《大宛列傳》本身,對這一卷的撰作,重加審視。

四、《大宛列傳》撰作特徵與「西北國始通於漢」

《大宛列傳》開啟了包括《漢書》在內後世正史《西域傳》的撰述傳統,但篇題卻明顯不同。加之它錯雜於《史記》列傳末尾的「類傳」之中,居《循吏列傳》、《汲鄭列傳》、《儒林列傳》、《酷吏列傳》下,《遊俠列傳》、《佞幸列傳》上,具體如下:

《循吏列傳》

《汲鄭列傳》

《儒林列傳》

《酷吏列傳》

《大宛列傳》

《遊俠列傳》

《佞幸列傳》

因而一直以來多受議論。明崇禎毛晉汲古閣《史記索隱》單行本三十卷所保存的《索隱》條目,較通行的《史記》三家注本豐富,部分為後者所不載。這一點,瀧川資言早有注意,並引《索隱》「《大宛列傳》宜在《朝鮮》之下,不合在《酷吏》、《遊俠》之間。斯蓋司馬公之殘缺,褚先生補之失也,幸不深尤焉。」[59]此篇非褚少孫所補,史料價值無可懷疑,余嘉錫、余太山、陳健文等學人已作辨析。[60]不過,司馬貞「宜在《朝鮮》之下,不合在《酷吏》、《遊俠》之間」的看法,卻一直延續。王若虛、趙翼、梁玉繩、朱東潤、胡鴻等古今學人均表達了這種疑惑,[61]如趙翼提到「……《儒林》、《酷吏》後又忽入《大宛傳》,其次第皆無意義,可知其隨得隨編也」。[62]《漢書》中,《大宛列傳》內容除部分被采入《西域傳》,[63]大部仍得保留,單列一傳,題《張騫李廣利傳》。因此,余太山說「如果將該傳看作張騫、李廣利兩人的合傳便一切迎刃而解了」,[64]「就傳文的性質來看,視之為張騫、李廣利兩人的合傳更為合適」。[65]趙帥淇也說「似乎稱為『鑿空者列傳』更為貼切。可能也正是因為如此,《史記》將《大宛列傳》排在《酷吏列傳》和《遊俠列傳》之間,而不是與《東越列傳》《朝鮮列傳》等以地域概況為主要記載內容的篇章放在一起」。[66]

我們認為,《史記》「其次第」並非「皆無意義,也絕非「隨得隨編」。僅就列傳而言,《伯夷列傳》居七十卷之首,《貨殖列傳》居七十卷之末,義、利之辨實際已有揭示,不過後人多不留意罷了。類傳之中,《刺客列傳》相對獨立,遠居於前,在《呂不韋列傳》下、《李斯列傳》上,向來難解。其實,《史記》列傳排列,偏重時間線索。而傳中又以重要人物的活動時間或單個人物重要作為的活動時間,排序先後。《刺客列傳》雖從春秋曹沫講起,但以荊軻刺秦篇幅最大,歷史影響也最為突出。因此,這篇類傳被安排在《呂不韋列傳》下。李斯在秦統一前已嶄露頭角,並獻過著名的《諫逐客書》。如以登上歷史舞台後進行的著名活動計起,李斯似應早於荊軻。然而,太史公更重視李斯輔佐秦王政完成帝業、特別是在統一後的理政治國。因此,李斯雖為秦之名相,列傳排序卻未緊鄰《呂不韋列傳》。胡鴻曾指出「淮南衡山二王雖始封於漢高祖和文帝時,但他們因謀反而被誅,國滅為漢郡縣,卻是在武帝朝。……漢前期諸侯國高度自治,漢廷視之如敵國,得二國之地為郡縣,與征服夷狄而拓境頗有相通。司馬遷作為這一系列巨變的見證者,深知發生在武帝朝的上述事件是最具歷史意義的,在各傳中應當成為敘事的重心,所以才將相關的列傳都歸入武帝朝」,[67]也是類似的情形。

梁玉繩提到「說者遂言司馬相如開西南夷者,故次西南夷後。《匈奴傳》後繼以衛、霍、公孫弘,而全錄主父偃諫伐匈奴書,史公有深意」,卻認為「並曲解耳」。[68]其實,「說者」分析,多有可取處。[69]今就類傳前半部分續論之,《循吏列傳》僅敘先秦「奉法循理之吏」,《汲鄭列傳》記汲黯、鄭當時二人「廉,內行修絜」,為政有古風。該篇承續《循吏列傳》,而述說「當代」賢臣。[70]《汲鄭列傳》之後,是《儒林列傳》。按汲黯、鄭當時任官主要在景武之際,而太史公雲「自孔子卒,京師莫崇庠序,唯建元元狩之間,文辭粲如也。作《儒林列傳》第六十一」。[71]所謂「建元元狩之間」,提示儒者活躍主要在武帝即位早期。《儒林列傳》之後,是《酷吏列傳》。後者並未與《循吏列傳》緊鄰。太史公雲「民倍本多巧,奸軌弄法,善人不能化,唯一切嚴削為能齊之。作《酷吏列傳》第六十二」。[72]所敘撰作原因是:百姓捨本逐末,多行詐巧違法之事,難以教化,需用酷吏懲辦。這涉及特定的歷史背景。《鹽鐵論·刺復》文學曰「當公孫弘之時,人主方設謀垂意於四夷,……是以奮擊之士由此興。其後,干戈不休,軍旅相望,甲士糜弊,縣官用不足,故設險興利之臣起,……上下兼求,百姓不堪,抏弊而從法,故憯急之臣進,而見知、廢格之法起。杜周、咸宣之屬,以峻文決理貴,而王溫舒之徒以鷹隼擊殺顯」。[73]可以看到,武帝因征伐所需,大用「奮擊之士」;待用度不足後,起用「興利之臣」;百姓不堪,行巧詐以避法時,又以「憯急之臣」加以嚴究。[74]酷吏正對應第三階段所重用的「憯急之臣」。由此可知,循吏、汲鄭、儒林、酷吏實按時間次序排列,以不同官吏群體的活躍階段為線索,揭示東周至西漢武帝的政治文化變遷。此脈絡之下,《酷吏列傳》後,列以《大宛列傳》,也就可以解釋了。聯絡西方遠國並征伐大宛,是武帝晚年的重要舉措,故太史公將此傳置於武帝後期興用「憯急之臣」的《酷吏列傳》之後。其後類傳,已不主要反映王朝政治演變軌跡及政治文化的階段性特徵。按司馬遷撰《太史公書》,下限止於武帝太初年間。《史記》卷一三〇《太史公自序》雲「漢興已來,至於太初百年」,「太史公曰:余述歷黃帝以來至太初而訖,百三十篇」。[75]而李廣利兩次遠征大宛,具體時間正在太初元年至太初四年(前104-前101)。這個意義上說,史遷撰作《大宛列傳》並如此安排次序,實際將相關活動視作武帝政治的尾聲。

由此進言之,《大宛列傳》終未以並列人名或人群用語名篇,在撰作上還是與《匈奴列傳》、《南越列傳》、《東越列傳》、《朝鮮列傳》、《西南夷列傳》更為接近;只是伐宛出現於武帝未期,且在興酷吏之後,因而顯得與上述涉及周邊民族諸篇較為疏離。

在篇題分析的基礎上,我們再看內容。

《大宛列傳》以「大宛之跡,見自張騫」啟篇。張騫首次奉節出使,本為聯合大月氏。不過,他經匈奴地而抵達的第一個西方國家卻是大宛:「居匈奴中,益寬,騫因與其屬亡鄉月氏,西走數十日至大宛。」[76]《大宛列傳》最後記漢對西方大規模用兵,派李廣利用四年時間兩次征討的國家,也是大宛。更重要的是,大宛是漢帝國在當地改立親漢君主並盟會的首個國家。[77]從「外攘四夷」角度而言,這是漢帝國在征服南越、東越、朝鮮、西南夷之後,與「絕遠」的西北諸國建立初步臣屬聯繫的直接體現。[78]篇末交代漢帝國觸角開始伸入此地:「而敦煌置酒泉都尉;西至鹽水,往往有亭。而侖頭有田卒數百人,因置使者護田積粟,以給使外國者。」[79]這正得益於伐宛之勝。

此外,西方諸國之中,大宛是漢在「鑿空」初期相對熟悉的國家。《大宛列傳》有關西方諸國的敘述,實際是以大宛為中心,並交代相關道里數字。如張騫第一次使還長安,向武帝報告,先舉「大宛在匈奴西南,在漢正西,去漢可萬里」,下面具體格式為「烏孫在大宛東北可二千里,……」,「康居在大宛西北可二千里,……奄蔡在康居西北可二千里」,「大月氏在大宛西可二三千里,……安息在大月氏西可數千里。……條支在安息西數千里」,「大夏在大宛西南二千里媯水南」。至於太史公又記「及宛西小國驩潛、大益,宛東姑師、扜罙、蘇薤之屬,皆隨漢使獻見天子」,「宛左右以蒲陶為酒,……自大宛以西至安息,國雖頗異言,然大同俗,相知言」,[80]也反映了這點。《漢書》卷九六上《西域傳上》以「西域以孝武時始通,本三十六國,其後稍分至五十餘,……」啟篇,記諸國道里,格式已為「鄯善國,本名樓蘭,王治扜泥城,去陽關千六千里,去長安六千一百里」,[81]彼此差別是明顯的。昭宣以後,漢帝國對城郭諸國的了解加深,與西方諸國的聯繫也進一步加強了。

《史記》卷二〇《建元以來侯者年表》記張騫「以校尉從大將軍六年擊匈奴,知水道,及前使絕域大夏功侯」。[82]張騫出使之功,主要是「使絕域大夏」。這也是張騫身至的最遠之國。《大宛列傳》又記「騫身所至者大宛、大月氏、大夏、康居,而傳聞其旁大國五六,具天子言之」。[83]第一次出使後,張騫向武帝所報告的,都是上述諸國及聽聞的烏孫、奄蔡、安息、條支等國狀況。這些當中,行國、土著均有,然皆為大國。武帝的關注點,相應也是如此,「是後天子數問騫大夏之屬」。[84]兩人曾形成的共識:「大宛及大夏、安息之屬皆大國,……其北有大月氏、康居之屬,……誠得而以義屬之,則廣地萬里,重九譯,致殊俗,威德遍於四海」,[85]以往多被學界稱引。然而,繹讀之下,可以發現,相關視野同樣不在城郭小國。隨後,漢恢復了一度放棄的「通西南夷」,因「張騫言可以通大夏」。張騫二次出使烏孫,外交方面有了一些進展,「騫因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、於窴、扜罙及諸旁國。……其後歲余,騫所遣使通大夏之屬者皆頗與其人俱來,於是西北國始通於漢矣」。[86]漢與一些西北外國建立了直接的外交聯繫。部分曾「隨漢使獻見天子」的城郭小國,也得到漢廷派使。不過,綜觀武帝一代,漢帝國主要意在找尋連接大夏等西方大國的交通線路,以便使節往來。太史公雲「漢既通使大夏,而西極遠蠻,引領內鄉,欲觀中國。作《大宛列傳》第六十三」。[87]包括《大宛列傳》在內的《史記》篇章,基本沒有使用「西域」一語,而主要用「西國」、「西北國」、「西北外國」,[88]指稱相關區域。而且,這些用語主要偏指西方大國,而非狹義「西域」專指的城郭小國。至於這種用法是太史公個人偏好,還是當時漢地習慣,有待進一步研究。不過,相關探討對理解「匈奴西域」的使用,依然有益。

西漢武帝以前,特別是張騫、李廣利開展相關活動之前,「西域」概念更多指隴西長城以西、匈奴右部曾經據有的河西地區。《史記》所見「匈奴西域」,就是早期「西域」概念的集中體現。征和二年(前92),司馬遷作《報任少卿書》,概說《太史公書》諸方面情況。此時《史記》全書撰寫,已基本告竣。因此,早期「西域」概念至少在征和二年(前92)以前,多有使用。

「西北國始通於漢」後,漢帝國逐漸鞏固對河西諸郡的統治。曾經行用的「匈奴西域」,指稱意義已經失去,相應也就很少使用。至昭宣之世,漢帝國重向西方進取,「西域三十六國」的概念開始形成。《漢書》及後世所見「西域」,也即以往學界界定的「西域」廣狹義概念,並非貫穿整個漢代,實際是西漢武帝以後才逐漸出現的。[89]

附記:拙文在修改過程中,曾得中國人民大學國學院李肖、畢波先生與台灣中正大學李昭毅先生教示,邱文傑、王冠華同學幫助查對了部分資料,謹此一併致謝。

* 基金項目:國家社會科學基金青年項目(項目批准號14CZS009)。

[] 「西域」從政區地理層面而言,「狹義指匈奴以西、烏孫以南,玉門關、陽關以西、蔥嶺以東的城郭諸國。廣義包括烏孫、大宛及蔥嶺以西不屬都護所轄的罽賓、安息、大月氏、康居等近鄰外國」。周振鶴:《西漢政區地理》下篇第三章,人民出版社,1987年,第176頁;周振鶴、李曉傑、張莉:《中國行政區劃通史·秦漢卷》第二編下篇第十一章,復旦大學出版社,2016年,第493頁。關於「西域」概念的考察,又參見楊建新《「西域」辯正》,《新疆大學學報》(哲學社會科學版)1981年第1期;王子今:《「西域」名義考》(原刊《清華大學學報》(哲學社會科學版)2010年第3期,第100—105頁),收入所著《匈奴經營西域研究》緒論,中國社會科學出版社,2016年,第1~13頁。

[] 《史記》卷一一七《司馬相如列傳》,中華書局,1982年,第3044頁。又見《漢書》卷五七下《司馬相如列傳下》,中華書局,1962年,第2577頁。

[] 《資治通鑑》卷一八《漢紀十》,中華書局,1956年,第590頁。

[] 參見《資治通鑑》卷一八《漢紀十》「武帝元朔三年」條,第611頁正文及所附《通鑑考異》。

[] 《漢書》卷五六《董仲舒傳》,第2511頁。

[] 參見王叔岷《史記斠證》卷一一七,中華書局,2007年,第3145頁。又,《焦氏易林》卷一《屯之第三》「鼎」卦、《訟之第六》「恆」卦、《同人之第十三》「離」卦,作「區脫康居,慕義入朝」、「區脫康居,慕仁入朝」、「區脫康居,慕仁入朝」,叢書集成初編據學津討原本排印,中華書局,1985年,第14、26、59頁。《訟之第六》「恆」卦之「區脫」,他本有作「甌脫」。「西域」與「區脫」、「甌脫」對應,內容相近。徐松將之視作成帝時康居遣子入漢一事的佐證。《漢書西域傳補註》卷上,中華書局,2005年,第440頁。

[] 王宗維:《漢代河西與西域之間的相互關係》(原刊《新疆社會科學》1985年第3期,第67—79頁),收入所著《中國西北少數民族史論集》,三秦出版社,2009年,第328、329頁。

[] 王宗維:《漢代河西與西域之間的相互關係》,《中國西北少數民族史論集》,第328頁。

[] 余太山:《〈史記·大宛列傳〉與〈漢書·張騫李廣利傳、西域傳〉的關係》(原刊《學術集林》卷一一,上海遠東出版社,1997年),收入所著《兩漢魏晉南北朝正史西域傳研究》上卷,商務印書館,2013年,第19頁。

[] 狹義西域概念「最可能形成於西漢開展西域經營之前,亦即上述地區被匈奴統治的時期。據《漢書·匈奴傳上》,前176年(文帝前元四年)冒頓單于遺漢書中提到匈奴征服了『樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國』。這『二十六國』顯然是『三十六國』之誤。也就是說,由於冒頓發動的戰爭,『三十六國』成了匈奴的勢力範圍。正是這一範圍,被匈奴稱為『西域』。如《史記·大宛列傳》稱,匈奴滅亡烏孫後,匈奴單于收養了成為遺孤的烏孫昆莫。昆莫長成後,匈奴單于將其父民眾予昆莫,『令長守於西域』。當然,烏孫昆莫所守只是其中很小的一部分。又如,在烏孫昆莫因西擊月氏率眾遠徙後,據同傳,匈奴單于令渾邪王鎮守『西域』,故《史記·衛將軍驃騎列傳》徑稱渾邪為『匈奴西域王』」,「狹義的『西域』主要指塔里木盆地及其周圍地區。」余太山:《兩漢魏晉南北朝正史西域傳要注》,中華書局,2005年,第60頁。

[] 王子今:《「西域」名義考》,《匈奴經營西域研究》緒論,第4~5頁。厲聲在序文中也提到「匈奴先於中原領有西域地區,《史記》中『匈奴西域』之記載便是中原漢朝對北方匈奴先期經營西域的『認可』」,第7頁。

[] 《史記》,第3167頁。

[] 《漢書》,第2691頁。

[] 王念孫:《讀書雜誌·史記弟六》,徐煒君、樊波成、虞思征、張靖偉校點,上海古籍出版社,2014年,第416~417頁。相關又可參見張文虎《校刊史記集解索隱正義札記》卷五,中華書局,2012年2版,第713頁;《史記》,中華書局點校修訂本,2014年,第3863頁校勘記三四。

[] 藤田豐八:《西域研究》,楊煉譯,商務印書館,1937年,第83頁。

[] 楊建新:《關於漢代烏孫的幾個問題》,《新疆大學學報》(哲學社會科學版)1980年第2期,第68頁;劉光華:《也談漢代的烏孫——〈關於漢代烏孫的幾個問題〉商榷》,《新疆大學學報》(哲學社會科學版)1981 年第3 期,第35頁;劉進寶:《「西城」還是「西域」—— 〈史記·大宛列傳〉辨析》,《中國史研究》2017年第4期,第204頁。

[] 王叔岷:《史記斠證》卷一二三,第3317頁。

[] 張春樹:《漢代邊疆史論集》,食貨出版社有限公司,1977年,第54~55頁。

[] 梁新民:《故渾邪地 西城 霍城》,《(甘肅)社會科學》1986年第2期,第101—104頁。

[] 陳健文:《關於〈史記·大宛列傳〉真實性的一些補證》,《台灣師大歷史學報》第41期,2009年,第16頁。

[21] 岑仲勉:《漢書西域傳地里校釋》「烏孫」條,中華書局,1981年,第374頁。

[22] 《史記》,第2908頁。

[23] 《史記》,第2931頁。又見《漢書》卷五五《霍去病傳》,第2480~2481頁。彼此文字稍有不同,可以相互補充。

[24] 《史記》,第2891頁。

[25] 《史記》,第3160頁。

[26] 何四維指出,祁連山通常被認為指天山,但藤田豐八(《焉支と祁連》,《內藤博士還暦祝賀支那學論叢》,弘文堂書房,1926年,第757~776頁)堅持認為這一範圍應當位於甘肅省。A. F. P. Hulsewé,China in Central Asia: The Early Stage, 125 B.C.-A.D. 23, E.J.Brill, 1979, p. 120. 今按:藤田文又收入所著《西域研究》,楊煉譯,第97~117頁。而國內學者楊建新、劉光華、劉進寶贊同指甘肅祁連山,但也有學者認為「霍去病進軍的目標是今天山東端。如果所攻『祁連山』即今祁連山,似無必要繞道居延澤」,「去病揚武之地必不在今祁連山一帶,亦當求諸今天山附近」。余太山:《塞種史研究》「大月氏」條,商務印書館,2012年,第89~91頁。我們認為,霍去病此次行動所至祁連山,仍應在今甘肅河西地區。《史記》卷一三〇《太史公自序》雲「……破祁連,通西國,靡北胡。作《衛將軍驃騎列傳第五十一》」,第3317頁。

[27] 《史記》,第3168頁。

[28] 王念孫:《讀書雜誌·史記弟六》,徐煒君、樊波成、虞思征、張靖偉校點,第417頁;張文虎:《校刊史記集解索隱正義札記》卷五,第713頁;《史記》,第3863頁校勘記三五。

[29] 王宗維:《漢代河西與西域之間的相互關係》,《中國西北少數民族史論集》,第328頁。

[30] 黃暉:《論衡校釋》(附劉盼遂集解)卷二,中華書局,1990年,第87頁。

[31] 藤田豐八:《東西交涉史の研究 西域篇》,荻原星文館,1933年,第341~343頁,轉引自岑仲勉《漢書西域傳地里校釋》,第374頁;余太山:《〈史記·大宛列傳〉與〈漢書·張騫李廣利傳、西域傳〉的關係》,《兩漢魏晉南北朝正史西域傳研究》上卷,第22、28頁。余文並提到「『西域』作『西城』,可能是後人據誤本《史記》所改;否則,便是此誤由來已久」。

[32] 劉進寶:《「西城」還是「西域」—— 〈史記·大宛列傳〉辨析》,第205頁。

[33] 《漢書》,第2691~2692頁。

[34] 《史記》「匈奴攻殺其父」句,王叔岷「案匈奴疑本作大月氏,因上匈奴字聯想而誤耳」,權為一說。《史記斠證》卷一二三,第3317頁。

[35] 《史記》卷一二三《大宛列傳》,第3168頁。

[36] 相關可參看雅諾什・哈爾馬塔主編《中亞文明史》第二卷《定居與遊牧文明的發展:前700年至250年》第七章(榎一雄、G. A. 科舍倫科、Z. 海達里撰),徐文堪譯,中國對外翻譯出版公司,2002年,第126~130頁。另有學者認為「用來標誌月氏故地的『祁連』就不可能是今祁連山,而漢祁連應即今天山」;「它不會是南山祁連,而只能是北山祁連,也就是今天山」,「月氏遊牧於大山之北,其部落或當沿東端天山的北坡一直分布到今博格達山與北山之間的山坳地區。……故知所謂『敦煌、祁連間』,並非月氏遊牧地全部,而僅為其最東界也」,與我們的認識稍有不同。余太山:《塞種史研究》「大月氏」條,第89~92頁;姚大力:《大月氏與吐火羅的關係:一個新假設》,《復旦學報》(社會科學版)2019年第2期,第68頁。

[37] 相關學術史梳理及分析,參見A. F. P. Hulsewé,China in Central Asia: The Early Stage, 125 B.C.-A.D. 23, p. 214-215.

[38] 小谷仲南認為「『塞』是虛構的民族,如果將其從歷史中抹去的話,就容易理解大月氏西遷的歷史了」,將《漢書》較《史記》新增的內容,理解為班固杜撰。《塞と大月氏》,《東洋史研究》28-2、3,1969年,第196~212頁;《大月氏:尋找中亞謎一樣的民族》第二章,王仲濤譯,商務印書館,2017年,第50~63頁。此說恐難成立。

[39] 《史記》卷一二三《大宛列傳》「始月氏居敦煌、祁連間,……其餘小眾不能去者,保南山羌,號小月氏」,第3162頁;《漢書》卷六九《趙充國傳》「匈奴使人至小月氏,傳告諸羌曰」,第2973頁;《後漢書》卷八七《西羌傳》「湟中月氏胡,其先大月氏之別也,舊在張掖、酒泉地。……其羸弱者南入山阻,依諸羌居止,遂與共婚姻」,中華書局,1965年,第2899頁;《隋書》卷八三《西域傳·康國》「其王本姓溫,月氏人也。舊居祁連山北昭武城,因被匈奴所破,西逾蔥嶺,遂有其國。支庶各分王,故康國左右諸國並在昭武為姓,示不忘本也」,中華書局,1973年,第1848頁。

[40] 余太山認為大體在冒頓單于在位的公元前177-176年。《塞種史研究》「大月氏」條,第92~93頁。

[41] 《史記》卷一二三《大宛列傳》「皆言匈奴破月氏王,以其頭為飲器,月氏遁逃而常怨仇匈奴」,第3157頁。此處初讀似指一事。余太山說「結合下文關於『匈奴老上單于殺月氏王,以其頭為飲器』的記載,可知此處『破月氏王』者為老上單于(前174-前161年在位)。這就是說,西遷伊犁河、楚河的大月氏又一次遭到匈奴的沉重打擊,其王被殺。但老上單于的這次打擊,並沒有使大月氏放棄伊犁河、楚河流域。所謂『月氏遁逃』,不過是『敗北』的意思」。《兩漢魏晉南北朝正史西域傳要注》,第3頁注7。不過,本卷下文實作「故時強,輕匈奴,及冒頓立,攻破月氏,至匈奴老上單于,殺月氏王,以其頭為飲器」,第3161~3162頁。《漢書》卷九六上《西域傳上》也說「本居敦煌、祁連間,至冒頓單于攻破月氏,而老上單于殺月氏,以其頭為飲器」,第3890~3891頁。由此,「皆言匈奴破月氏王,以其頭為飲器」當分指兩事,分別對應冒頓單于與老上單于。唯《後漢書》卷八七《西羌傳》作「月氏王為匈奴冒頓所殺,余種分散,西逾蔥領」,第2899頁,稍有不同。《西羌傳》的史料價值,前人已多言及。辛德勇指出《後漢書》之《西羌傳》、《東夷傳》、《南蠻傳》等應當利用了一些具有獨自淵源的史料。《〈後漢書〉對研究西漢以前政區地理的史料價值及相關文獻學問題》(原刊《史念海先生百年誕辰紀念學術論文集》,陝西師範大學出版社,2012年),收入所著《舊史輿地文編》,中西書局,2015年,第242頁。當然,史料來源有異,不代表所記可信度更高。又,關於大月氏兩次西遷的考察,還可參看藤田豐八《西域研究》,楊煉譯,第85~96頁。

[42] 《漢書》,第3901頁。

[43] 《史記》,第3162、3884頁;《漢書》,第3891頁。

[44] 《史記》,第2896、2897頁。

[45] 《史記》,第2896頁。

[46] 《史記》卷一二三《大宛列傳》,第3161頁。

[47] 《史記》卷一一一《衛將軍驃騎列傳》,第2933頁。

[48] 《漢書》卷五五《霍去病傳》,第2482頁。

[49] 《漢書》,第3873頁。

[50] 《史記》卷一一一《衛將軍驃騎列傳》,第2933頁。

[51] 《史記》,第2909頁。

[52] 《史記》卷六〇《三王世家》,第2109頁。

[53] 瀧川資言:《史記會注考證》卷六〇,楊海崢整理,上海古籍出版社,2015年,第2706頁。

[54] 《史記》,第2933頁。

[55] 《史記》,第1424、1425頁。

[56] 《漢書》,第176~178頁。

[57] 近現代研究參見呂思勉《呂思勉讀史札記》(增訂本)「太史公書亡篇」條,上海古籍出版社,2005年,第806~809頁;余嘉錫:《太史公亡書考》,收入《余嘉錫論學雜著》,中華書局,2007年2版,第2~17、59~65頁。

[58] 《漢書》卷九六上《西域傳上》,第3872、3874頁。

[59] 瀧川資言:《史記會注考證》卷一二三,楊海崢整理,第4126頁。唯汲本《索隱》「《大宛列傳》」條下,作「右宜在……」,「蓋」下有「並」字。《史記索隱》卷三〇,明崇禎十四年(1641)毛氏汲古閣刊本,葉十二背。今中華書局點校修訂本《史記》補《索隱》「案:此傳合在《西南夷》下,不宜在《酷吏》、《遊俠》之間。斯蓋並司馬公之殘缺,褚先生補之失也。幸不深尤焉」,並出校勘記「此條《索隱》原無,據耿本、黃本、彭本、《索隱》本、柯本、凌本、殿本、《會注》本補」,第3833、3859頁。中華本《史記》整理者所引文字實際與《索隱》本、《會注》本有別,但未作具體說明。

[60] 余嘉錫:《太史公亡書考》,《余嘉錫論學雜著》,第95~96頁;余太山:《〈史記·大宛列傳〉與〈漢書·張騫李廣利傳、西域傳〉的關係》,《兩漢魏晉南北朝正史西域傳研究》上卷,第9~28頁;陳健文:《關於〈史記·大宛列傳〉真實性的一些補證》,第1~25頁。西方、日本學者E. G. Pulleyblank、榎一雄對此也有辨正,相關評述參見陳健文《關於〈史記·大宛列傳〉真實性的一些補證》,第9~10頁。

[61] 學術史簡要梳理參見楊光熙《談〈史記〉的篇章排列順序》,《史學月刊》2002年第12期,第111頁;胡鴻:《塑造他者:華夏有關異族群的知識建構》(原刊《中國中古史青年學者聯誼會會刊》第4卷,中華書局,2014年),收入所著《能夏則大與漸慕華風——政治體視角下的華夏與華夏化》第四章,北京師範大學出版社,2017年,第134~140頁。

[62] 趙翼撰,王樹民校證:《廿二史札記校證》卷一「史記編次」條,中華書局,1984年,第7頁。

[63] 相關分析參見陳文豪《史記大宛列傳與漢書西域傳之關係》,《簡牘學報》第七期,1980年,第399—411頁。

[64] 余太山:《〈史記·大宛列傳〉與〈漢書·張騫李廣利傳、西域傳〉的關係》,《兩漢魏晉南北朝正史西域傳研究》上卷,第10~11頁。

[65] 余太山:《兩漢魏晉南北朝正史西域傳要注》,第1頁。

[66] 趙帥淇:《〈史記·大宛列傳〉題名小議》,未刊稿。

[67] 胡鴻:《塑造他者:華夏有關異族群的知識建構》,《能夏則大與漸慕華風——政治體視角下的華夏與華夏化》第四章,第138頁。

[68] 梁玉繩:《史記志疑》卷三六,中華書局,1981年,第1484頁。

[69] 相關辨析參見徐復觀《兩漢思想史(三)》之《論〈史記〉》,九州出版社,2014年,第134~135頁;余太山:《〈史記·大宛列傳〉與〈漢書·張騫李廣利傳、西域傳〉的關係》,《兩漢魏晉南北朝正史西域傳研究》上卷,第25~26頁注5;逯耀東:《抑鬱與超越:司馬遷與漢武帝時代》,生活·讀書·新知三聯書店,2008年,第167~205頁;胡鴻:《塑造他者:華夏有關異族群的知識建構》,《能夏則大與漸慕華風——政治體視角下的華夏與華夏化》第四章,第136頁。

[70] 楊光熙大體已指出此點。《談〈史記〉的篇章排列順序》,第114頁。

[71] 《史記》,第3318頁。

[72] 《史記》,第3318頁。

[73] 王利器:《鹽鐵論校注》(定本)卷二,中華書局,1992年,第132頁。

[74] 相關又可參考徐復觀《兩漢思想史(三)》之《〈鹽鐵論〉中的政治社會文化問題》,第112頁;楊勇:《再論漢武帝晚年政治取向——一種政治史與思想史的聯合考察》,《清華大學學報》(哲學社會科學版)2016年第2期,第155—169頁。

[75] 《史記》,第3304、3321頁。

[76] 《史記》,第3158頁。

[77] 《史記》卷一二三《大宛列傳》「而立宛貴人之故待遇漢使善者名昩蔡以為宛王,與盟而罷兵」,「漢已伐宛,立昩蔡為宛王而去」,第3177、3179頁。

[78] 懸泉漢簡見有西漢宣帝、元帝、成帝時期與大宛的通使往來記錄。參見張德芳《敦煌懸泉漢簡中的「大宛」簡以及漢朝與大宛關係考述》,《出土文獻研究》第九輯,中華書局,2010年,第140—147頁。

[79] 《史記》,第3179頁。

[80] 參見《史記》卷一二三《大宛列傳》,第3160~3164、3173~3174頁。

[81] 《漢書》,第3871、3875頁。

[82] 《史記》,第1037頁。

[83] 《史記》,第3160頁。

[84] 《史記》,第3168頁。

[85] 《史記》,第3166頁。

[86] 《史記》,第3169頁。

[87] 《史記》卷一三〇《太史公自序》,第3318頁。

[88] 《史記》卷一二三《大宛列傳》、卷一三〇《太史公自序》,第3169、3170、3171、3173、3317頁。相關又可參看余太山《〈史記·大宛列傳〉與〈漢書·張騫李廣利傳、西域傳〉的關係》,《兩漢魏晉南北朝正史西域傳研究》上卷,第18~19頁。

[89] 《鹽鐵論》有以《西域》名篇,且《擊之》、《伐功》、《西域》三次出現「西域」語。王利器:《鹽鐵論校注》(定本)卷七、卷八,第471、495、499頁。宣帝地節二年(前68),漢進一步在當地設置了西域都護。