2024年6月24日,2023年度國家最高科學技術獎揭曉,來自武漢大學的李德仁院士憑藉在地理信息科學領域的卓越貢獻獲此殊榮。

作為國際著名的測繪遙感學家,李德仁院士在近40年的科研生涯中,致力於提升我國遙感對地觀測水平,為我國在測繪遙感領域從「大」國到「強」國的轉變做出了傑出貢獻。我們一起來了解一下這位地理信息科學界泰斗的主要科研成就吧!

李德仁,中國科學院院士,中國工程院院士,武漢大學教授、博士生導師,國際著名測繪遙感學家。現任武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室學術委員會名譽主任,地球空間信息技術協同創新中心主任。圖片來源:科技日報

初出茅廬:解決測量學領域百年難題

1982年,李德仁院士在德國波恩大學進修期間,首創了從驗後方差估計導出粗差定位的選權疊代法,被國際測繪界稱為「李德仁方法」。

隨後,他在斯圖加特大學攻讀博士學位期間,創立了誤差可區分性理論和系統誤差與粗差探測方法,解決了測量學領域的一個百年難題。這項成果使他獲得了斯圖加特大學博士論文歷史最高分,並榮獲1988年「漢莎航空測量獎」。

那麼,如何通俗地理解「李德仁方法」呢?假設你正在努力組裝一幅大型拼圖,這個拼圖有成千上萬片,代表著從衛星或飛機拍攝的大量測量數據。你的任務是把這些拼圖準確地拼在一起,形成一幅完整的地球表面圖像。聽起來很簡單吧?但是問題來了:有些拼圖片可能被家裡調皮的小朋友偷偷換了位置(這就是「粗差」),有些拼圖片可能因為生產過程中的小問題而發生變形(這就是「系統誤差」),還有一些可能因為各種原因稍微偏離了正確位置(這就是「偶然誤差」)。

現在,你要在海量數據中找出有問題的拼圖片,並糾正這些錯誤,同時還要儘可能準確地完成拼圖,這就是測量學專家長期面臨的難題。「李德仁方法」就像智能助手,可以幫助我們一步步解決這個複雜的問題:

首先,它會概略地瀏覽一遍所有拼圖片,找出那些明顯有錯誤的部分(粗差檢測);然後,它會仔細檢查每一片拼圖,看看是否有輕微的變形或系統性的偏差(系統誤差識別);接著,它會考慮到所有拼圖片之間的關係,並用數學方法計算出每一片應該放在哪裡(最優估計);最後,它會反覆進行這個過程,每一次都比上一次更精確,直到找到最佳拼圖方案。

「李德仁方法」的獨特之處在於,它能夠同時處理不同類型的誤差,並在處理過程中不斷提高精度。這就像一個「超級玩家」,不僅能糾正拼圖中的錯誤,還能在拼圖過程中逐漸看清整幅圖像的樣子。現實中,它幫助科學家們從海量的測量數據中提取精確的地理信息,是地圖繪製、地球變化監測等工作強有力的工具支撐。

學成歸國:引領遙感技術趕超世界水平

回國後,李德仁院士加快研究步伐,帶領團隊持續開展基礎理論和重大技術創新。1991年,他提出全球導航衛星系統(GNSS)、航空航天遙感(RS)、地理信息系統(GIS)「3S集成」理論,獲得國際認可。「3S集成」現代遙感地理體系,協助人類實現了天空地一體信息化移動測量的歷史跨越。下面,我們對這幾項技術做一個簡單的介紹。

想像一下,你有一雙能夠隨意放大縮小、穿透雲層,甚至看穿地表的「超級眼睛」,這雙「眼睛」不僅能看到地球表面的每一處細節,還能準確知道它們的位置,並能實時分析變化,這就是現代遙感地理體系的「魔力」。

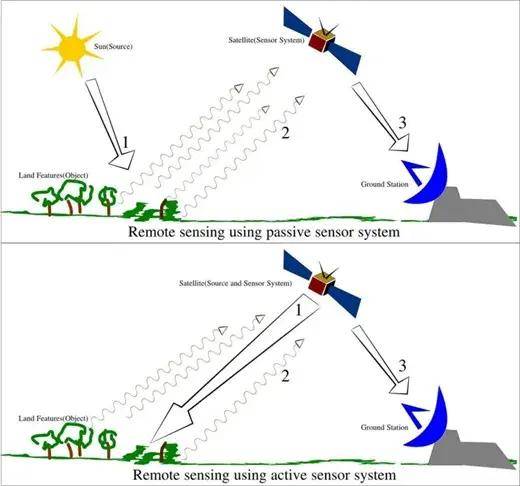

該體系主要由三部分組成,如同三種「超能力」:航空航天遙感(RS)就像超人「千里眼」,通過衛星、飛機甚至無人機搭載傳感器,從高空獲取地球表面的圖像和數據。這些「眼睛」可以看到可見光、紅外線,甚至是雷達波,還可以穿透雲層,在夜間工作,甚至能「看到」地表下面的情況。

DMSP衛星,其搭載的OLS傳感器可以探測夜間燈光分布。圖片來源:維基百科

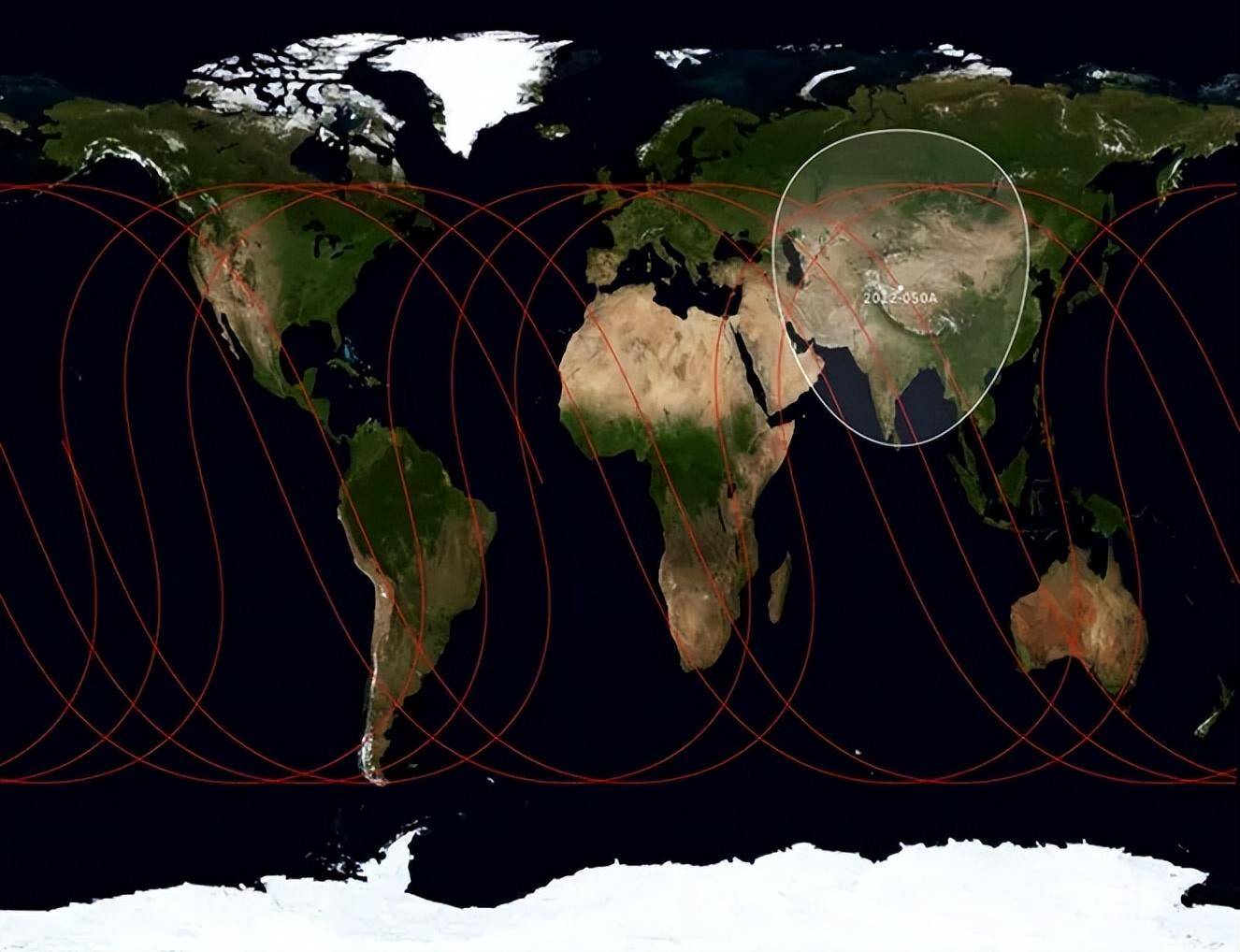

全球導航衛星系統(GNSS)就像超人的「定位器」,通過GPS、北斗衛星導航系統,可以精確知道地球上任何一個點的位置,性能精確度高,甚至可以測量出地殼的微小移動。

北斗-M5衛星(2012-050A)的地面軌跡圖,白點為其在某時之位置,而白線包圍的區域為其在該處的服務範圍。圖片來源:維基百科

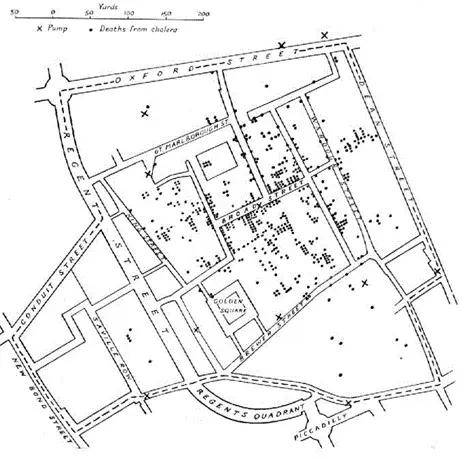

地理信息系統(GIS)就像超人的「高能大腦」,它把從「千里眼」和「定位器」獲取的海量數據進行存儲、分析和可視化處理,將複雜的地理信息轉化為我們容易理解的地圖或3D模型。

地理信息系統的經典實例:約翰·斯諾1855年的地圖,

展示了1854年倫敦霍亂疫情中的病例聚集區。圖片來源:維基百科

這三種「超能力」結合起來,就形成了現代遙感地理體系。它能夠讓我們全方位、多角度、高精度地觀測、理解我們的星球。例如,當發生自然災害時,該系統可以快速提供災區詳細信息,幫助救援隊伍更有效地開展工作。

在城市規劃中,它可以提供詳細的地形、建築和人口分布數據,幫助規劃者做出更明智的決策。在農業應用方面,它可以監測作物生長狀況,預測作物產量,甚至可以指導精準施肥作業。

隨著技術發展,現代遙感地理體系變得越來越智能。引入人工智慧技術後,它不僅能「看到」,還能「理解」它所「看到」的東西。未來,它可能會成為一個真正的「地球大腦」,幫助我們更好地理解和保護我們的家園。

2003年,李德仁院士作為牽頭人向國家提出「建設我國高解析度對地觀測系統」的建議,是國家16個重大科技專項之一。在之後的15年時間裡,他帶領團隊完成了體系論證、技術攻關、系統研製和重大應用各階段任務,推動我國高解析度對地觀測系統從「無」到「有」、從「有」到「優」。

上方是被動式遙感,以可見光遙感為代表,被動接受地物發射或反射的電磁波;

下方是主動式遙感,以微波遙感為代表,主動發射電磁波並接收反射的信號。

圖片來源:維基百科

志在千里:擦亮中國的「東方慧眼」

為了進一步提升我國遙感技術水平,李德仁院士帶領團隊開展了「通導遙」一體化天基信息實時服務系統(PNTRC)關鍵技術攻關,啟動了珞珈系列科學試驗衛星工程,成功研製並發射了4顆珞珈系列衛星。

更具前瞻性的是,李德仁院士推動了「東方慧眼」智能遙感星座計劃的建設。2022年4月,「東方慧眼」智能遙感星座一期工程正式啟動;2024年2月3日,由李德仁院士擔任首席科學家研製的「東方慧眼高分01星」成功發射,實現了業務化運行,這標誌著我國在「通導遙」一體化智能遙感衛星系統方面取得了重大進展。

「東方慧眼高分01星」(即「煙台二號」)通過捷龍三號遙三運載火箭成功在我國廣東省陽江海域成功發射入軌。圖片來源:武漢大學新聞網

結語:

從解決測量學的百年難題,到引領我國遙感技術趕超世界水平;從推動「東方慧眼」智能遙感星座計劃,到培養新一代測繪遙感人才,李德仁院士用智慧和汗水,推動了中國測繪遙感事業跨越式發展。他的科研歷程不僅展現了一位傑出科學家的執著追求,更彰顯了中國科技工作者勇攀高峰、服務國家的崇高精神。正如他所說:「科學是要為祖國服務的。」這種精神將繼續激勵更多的中國科學家,為建設科技強國貢獻力量。

策劃製作

出品丨科普中國

作者丨郭菲 煙台大學

監製丨中國科普博覽

責編丨董娜娜

審校丨徐來 林林