內容提要:《金瓶梅》和《水滸傳》中雖然都塑造了武松這一形象,但二者具有很大差異。武松是《水滸傳》中的主要人物之一,作者致力於刻畫他高大光輝的英雄。但在《金瓶梅》中武松不再是主角,作者無意凸顯其好漢形象,在情節安排上亦對其英雄事跡做了大量刪減。《金瓶梅》對《水滸傳》中武松形象的重寫,是立於創作主旨和時代精神的不同,順應了小說表達主題的需要。

重寫作為一種文學現象,在文學史上一直是存在的。關於「重寫」的定義,佛克馬在《中國與歐洲傳統中的重寫方式》一文中作了簡要說明,他認為:「重寫是一種技巧,它指向一個特定的前文本或亞文本,並因此證實了文本是有組織的,有著明確的開頭和結尾的結構」 [1] ,但他並沒有給重寫下一個全面、系統的定義。學者黃大宏在《唐代小說重寫與研究》中,為重寫下了一個比較準確的定義,他認為:「所謂重寫,指的是在各種動機作用下,作家使用各種文體,以複述、變更原文本的題材、敘述模式、人物形象及其關係、意境、語辭等因素為特徵所進行的一種文學創作。重寫具有集接受、創作、傳播、闡釋與投機於一體的複雜性質,是文學文本生成、文學意義積累與引申,文學文體轉化,以及形成文學傳統的重要途徑與方式。」 [2] 79這一定義方式,對於我們理解「重寫」這種文學現象,具有很重要的導向作用。

《金瓶梅》的故事情節是從《水滸傳》中武松與潘金蓮、西門慶的故事演變而來的。書中對這三個人物形象都進行了重寫,除了《金瓶梅》中的主人公西門慶和潘金蓮以外,作者對武松這一形象進行了改造和重塑,使之與《水滸傳》中的形象具有很大的差異。

一、武松地位的變化

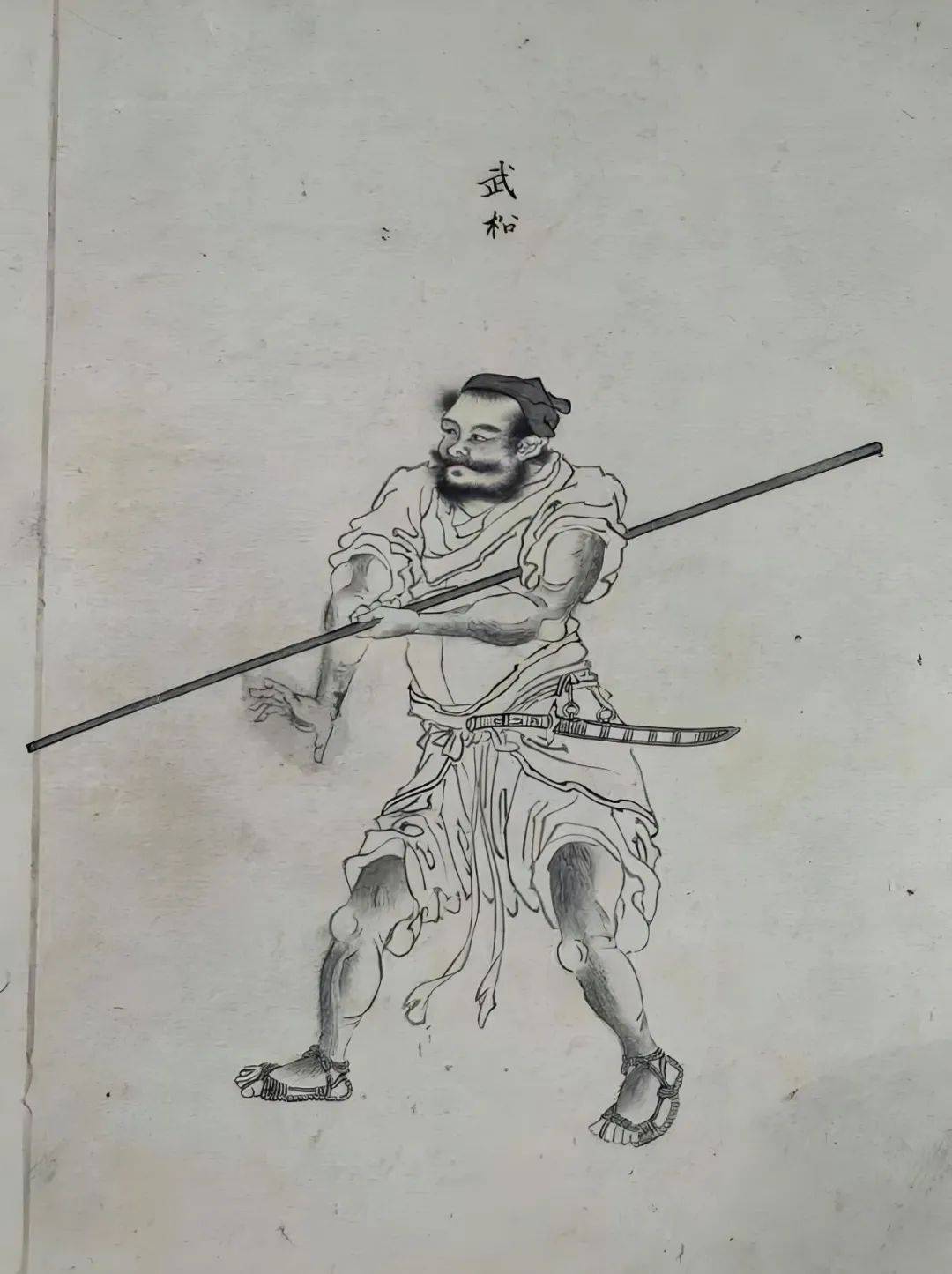

武松在《水滸傳》中是重要人物之一,他憑藉著「景陽岡打虎」的英雄事跡,威震四方。作者在書中花了很多的筆墨描寫他的英雄事跡,包括「景陽岡武松打虎」「醉打蔣門神」「身陷都監府」「大鬧飛雲浦」「血濺鴛鴦樓」「斗殺西門慶」等主要故事情節。武松是這些故事情節的主要人物,其他人物都是圍繞武松而存在的。而在《金瓶梅》中,武松不再作為一個主要人物存在,而是成為了次要人物,只起到貫穿故事情節的作用。

《金瓶梅》對《水滸傳》中有關武松的情節進行了大量的刪減,以此來體現武松地位的下降。

首先,對於武松出場方式的介紹。《水滸傳》中,武松出場的時候和宋江有一段相識的故事情節,兩人在柴大官人的莊上結識,宋江還資助武松一些銀兩,送別武松離開。在這之後,才是武松有名的「景陽岡打虎」。而在《金瓶梅》中,刪去了武松和宋江相識的故事情節,只簡單的介紹武松的身世,接著就是「景陽岡武松打虎」,沒有任何的渲染和鋪墊。

其次,對於武松打虎的描寫。《水滸傳》中,「武松打虎」是全書濃墨重彩的一個章節,先寫武松在招牌上寫著「三碗不過岡」的酒店喝了十五碗酒,仍沒有喝醉,以顯示他的豪俠氣概,這也為之後「武松打虎」作了很好的鋪墊。再寫他如何與老虎決鬥,那老虎又是如何的兇猛:「一撲,一掀,一剪」,整個打虎的過程寫得極其詳盡和細緻,顯示出武松的英勇睿智。但是在《金瓶梅》中,武松打虎的章節竟然被應伯爵的三言兩語帶過,只寫了武松打虎回來的場景。作者的這種安排,是為了不再突顯武松的主角地位,他在書中只是作為道具,起到貫穿故事情節的作用。

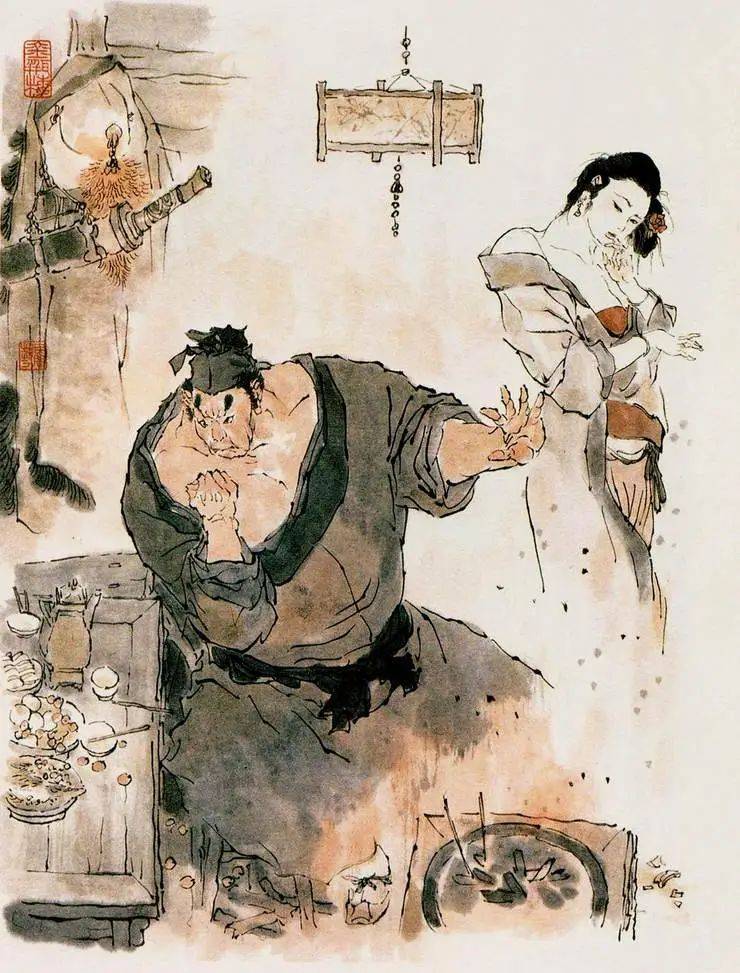

最後,武松替兄報仇過程的描寫。《水滸傳》中,武松得知哥哥被西門慶害死之後,就去獅子樓找西門慶報仇。西門慶被打的滿地打滾,嚇得半死,最終被武松割去頭顱。這裡的武松是一個替兄報仇的英雄人物,也是這個故事情節的主角,而西門慶則是用來襯托武松英勇的配角。《金瓶梅》中對於武松報仇場面的描寫,與之相差巨大。武松去西門慶的藥店找他報仇,結果沒有找到,又去獅子街的酒樓去找。當時西門慶正在和李皂隸吃酒,遠遠看見武松凶神惡煞般地走來,就躲了起來。武松來了之後,找不到西門慶,一時氣憤就誤殺了李皂隸,結果被官府捉拿。知縣受了西門慶的賄賂,武松被刺配充軍,而西門慶照樣逍遙快活。這裡的武松成了魯莽之人,而西門慶反客為主,不僅自己全身而退,還把武松刺配充軍到千里之外。

通過以上三個方面的分析,武松在《水滸傳》和《金瓶梅》中的地位發生了變化,他從一個主角淪為了配角,地位有了明顯的下降。《水滸傳》重在對梁山好漢「狹義精神」 [3] 的稱讚,而武松是這些梁山好漢當中的一個典型人物,對他的事跡描寫更為完整。《金瓶梅》重在對社會黑暗和官場腐敗的揭露,而西門慶正是通過一系列的非法手段,鞏固自己的家族地位,西門慶的發跡史是當時黑暗社會的縮影,其家族就成為重點描寫對象,他也成為了小說的主角人物。

二、武松形象的變化

《水滸傳》中塑造的武松形象英勇無比、有情有義,是一個人盡皆知的大英雄。而《金瓶梅》中塑造的武松形象與之有很大的區別,變成了一個衝動魯莽、薄情寡義又全無反抗意識的庸俗之人。武松形象的轉變,主要體現在其對待家人的態度上以及替兄報仇的過程中。

1.對待家人的態度上

《水滸傳》里武松剛出場的時候,書中有一段他的自述以及作者對他的介紹:「相伴宋江住了十數日,武松思鄉,要回清河縣看望哥哥」 [4] 280,柴進和宋江執意要再留他幾日,武松道:「小弟的哥哥多時不通信息,因此要去望他。」 [4] 280之後武松在街上碰巧遇到哥哥,非常地驚喜喊道:「阿呀!你如何卻在這裡?」 [4] 291回過身來,對著武大郎便是一拜,問道:「一年有餘不見哥哥,如何卻在這裡?」 [4] 291從武松的一系列動作和話語中,我們就能感受到武松和哥哥的手足情深。以至到後來和嫂嫂見面之後,一口一個「哥哥嫂嫂」,充分體現他對親情的重視,對哥哥的情義。《金瓶梅》中描寫武松遇到哥哥的情景沒有《水滸傳》中的描寫細緻,也沒有將武松見到哥哥的激動心情表現出來。書中開頭只是通過他人之口簡要地提及了一下武松要去尋他的哥哥,後面兄弟見面的場景也沒有過多的描寫,只是寫了武松看見自己的哥哥,不覺的:「歡從額角眉邊出,喜逐歡容笑口開。」 [5] 31這裡的描寫與《水滸傳》中兄弟見面的場景描寫具有一定的差異,對於武松見到自己親哥哥的那種激動之情,沒有很好地表現出來,從而使武松身上少了些人情味。

另外,武松在對待迎兒的態度上,也充分顯示出了他的薄情寡義。迎兒是《金瓶梅》中新出現的人物。書中對迎兒的身世有所交代,武大的前妻亡故以後,丟下了一個十二歲的女孩子,也就是武松的親侄女迎兒,武松與哥哥嫂嫂相認的時候已經見過這個侄女了。之後武松在為兄長報仇的過程中誤殺了李皂隸,被發配到孟州,遇赦回來之後對他的侄女不聞不問,一心只想著報仇。武松殺死王婆、潘金蓮之後,迎兒非常害怕,對武松說:「叔叔,我害怕!」豈料武松並沒有安撫迎兒,卻對她說:「孩兒,我顧不得你了。」殺人之後,他在王婆家裡找到了一些銀兩和首飾,竟然將其全部帶走,沒有給迎兒留下任何東西,便自己逃命去了。這裡的武松不再是《水滸傳》中重情重義的英雄人物,而是一個薄情寡義,自私自利的亡命之徒。

2.替兄報仇的過程中

《水滸傳》中武松從外面出差回來,發現自己的哥哥因疾病而死,心中產生了疑惑。之後進行了一系列的調查取證,得知哥哥被潘金蓮、西門慶等人害死,就去縣衙里告狀,可是縣衙里的官吏受了西門慶的賄賂,對於此案不予受理,武松決定自己替兄報仇。在這整個過程中,充分體現了武松有勇有謀,沉著冷靜的性格特徵。

首先,武松對整個案件進行了細緻的調查取證。他先問潘金蓮自己的哥哥得的什麼病,吃得什麼藥,棺材是誰買的,誰抬的屍首,把與此事有關的人弄清楚之後,就對那些人進行盤問。武松先去找驗屍之人何九,調查自己哥哥的真正死因。武松去找何九的時候,知道在何九家裡不方便問話,就把何九帶去了酒樓。剛開始武松也不說話,只管喝酒,何九見他不說話,嚇得半死,身體直出汗。武松知道何九貪生怕死,酒喝了一半,就把尖刀插在桌子上,握住尖刀,威逼著何九說出自己哥哥死亡的真相。在武松的威脅之下,何九就交出了武大被毒死的證物,即武大火化時留下的兩塊酥黑骨頭以及西門慶賄賂他給的一錠十兩銀子。接下來,武松就去找了當時和武大郎一塊去茶坊里捉姦的鄆哥,想要找出姦夫是誰。鄆哥家裡窮困,只有一個六十歲的老爹,他得賣梨養家餬口,沒有時間和武松去縣衙。武松當即就取出五兩銀子給鄆哥,還答應官司了結之後,再給他十四五兩銀子做本錢。得了這些好處之後,鄆哥就爽快的答應和武松去縣衙作證。然後,武松就帶著何九和鄆哥這兩個證人去縣衙告狀,可是知縣早已被西門慶收買,駁回了武松的訴狀。武松沒有辦法,決定自己為哥哥報仇。所以,在武大斷七的那天,武松派人把鄰舍街坊都請到家裡,要他們作為自己報仇的人證。然後武松拿出自己的那把尖刀,左手拿住潘金蓮,右手指定王婆,逼問她們是如何害死自己哥哥的。當時她們被嚇得魂魄都沒有了,只得從實招來。知道事情經過以後,武松挖了潘金蓮的心肝五臟,祭奠在哥哥靈前,並割下她的頭顱提著去找西門慶報仇。在獅子樓與西門慶大打一場後,割下他的頭拿回去祭奠自己的哥哥。最後,武松押著王婆,提著潘金蓮和西門慶的頭顱到縣衙投案自首。在整個報仇過程中,體現了武松心思縝密、沉著冷靜的性格特徵,是一個智勇雙全的英雄形象。

而在《金瓶梅》中,武松替兄報仇的過程體現的不是他的沉著冷靜、智勇雙全,而是他魯莽草率、懦弱無能的性格特徵。武松回來之後,得知自己的哥哥亡故,為了查明事情的真相,他從頭到尾只找了鄆哥這一個證人,而鄆哥只能證明潘金蓮和西門慶有姦情,並不知道武大的死因。另外,這個案件的關鍵人物何九在得知武松回來之後,由於害怕三天前就逃走了,這點充分的證明武松的無能,竟然能讓何九逃走。當他去向王婆了解情況的時候,竟然無法應付她,武松的詢問,都被她一一從容地解答了。在王婆這裡找不到線索,潘金蓮又嫁到外地去了,何九逃走,武大的骨灰又找不到,只有賣梨的鄆哥一個證人,去縣衙告狀,因人證、物證不全,縣令不予受理。武松沒有辦法,又去找西門慶報仇,結果西門慶又逃跑了,自己還誤殺了李外傳,最後被保甲押到了縣衙,哥哥的仇沒有報,還因殺人罪被刺配孟州。這裡的武松既可悲又可憐,非常的魯莽、衝動,也沒有了英雄氣概。過了幾年,西門慶因為縱慾過度而亡,潘金蓮和女婿陳經濟通姦被發現,之後被趕出家門。就在這種情況下,武松遇赦回到了清河縣,他將王婆和潘金蓮哄騙到了家裡,威逼她們說出了當年毒害哥哥的實情,然後又將她們殺死,自己則連夜出逃,到了梁山做了強盜。

《水滸傳》中天不怕地不怕,渾身充滿正義的武松形象在《金瓶梅》中被作者完全顛覆 [6] ,《金瓶梅》中的武松已蛻變成了魯莽衝動,貪生怕死之徒,沒有了英雄所擁有的豪俠氣魄,已從英雄變成了一個普通之人。

三、武松形象重寫的原因

學者黃大宏在《唐代小說重寫研究》這本書中,分析了影響重寫的客觀原因和決定重寫的主觀動機,有讀者審美需求的變化、時代精神的影響、作者主觀的一些情感因素……。另外,他在書中還指出:「重寫不是一種個別與偶然的創作現象,而是符合時代發展潮流,追隨文學發展方向,接受基礎深厚,表現形態豐富的一種文學創作方式。」 [2] 180基於此,分析《金瓶梅》對《水滸傳》中武松形象重寫的原因,就可以從作品主旨和時代精神兩個方面進行分析。

首先,由於兩部小說的創作主旨不同,使之所塑造的武松形象具有很大的差異。《水滸傳》描寫北宋末年朝政腐敗,奸臣當道致使民不聊生,下層人民被迫反抗,許多英雄好漢被逼梁山起義的故事。它所表達的主題是要揭露當時官逼民反的社會現實,重在歌頌小說裡面那些勇於反抗的英雄好漢。而武松作為那些英雄好漢之一,肯定會以高大光輝的英雄形象出現,這是順應了小說表達主題的需要。《金瓶梅》全書描寫西門慶的一生及其家族的興衰史,並且以西門慶為中心,輻射了下到市井生活,上到官場社會的各個方面,呈現出一個廣闊的社會畫面,揭露當時社會的骯髒和醜惡。西門慶一方面憑藉自己的經濟實力來結交權貴,通過買官來提高自己的政治地位;另一方面,又依靠自己的政治地位來貪贓枉法,進行非法經營。通過這些卑劣手段,使自己成為了集財、權、勢於一身的地方惡霸。以前小說所表達的主題,更多的是對當時社會的稱頌,而《金瓶梅》則重點是對黑暗社會和官場腐敗的一種揭露,極寫世情之丑,生活之惡,是一部徹底的暴露文學。所以,《金瓶梅》當中的主角就變成了集貪污腐敗於一身的西門慶,武松也變成了市井之徒,這些都是由於小說所要表達主題的需要。

其次,由於當時社會時代精神的變化。《水滸傳》的成書時代處於一個動盪不安的亂世之中,全國各地農民起義的運動不斷發生。在這種天下動盪不安的局勢當中,社會底層百姓的生活苦不堪言,他們這時需要一位英雄行俠仗義,來幫助他們脫離苦海。[7] 這種社會思潮反映在《水滸傳》當中,就塑造了英勇無敵的一百零八位梁山好漢,武松也成了威風八面,行俠仗義的英雄好漢。《金瓶梅》的成書時代大概在明朝中後期,當時的社會形勢與之前發生了一系列重大的變化。伴隨著商品經濟的迅速發展,金錢在人們生活中的地位和作用逐漸提高,它衝擊著傳統的價值觀念和意識,人們的思想觀念發生了很大的改變。英雄好漢在這種社會環境中沒有絲毫用處,人們對英雄的崇拜已轉變為對權勢和金錢的迷戀,「金錢至上」是當時整個社會思潮的反映。所以,在《金瓶梅》這部小說當中,西門慶取代武松成為主角,武松也不再是高大光輝的英雄形象,變成了世俗之人。這也就表明:文學作品中人物形象的演變,與作品所要表達的主題思想和作品產生的時代精神有著密切的聯繫。[8]

《金瓶梅》對《水滸傳》中武松形象進行了大量的重寫,在重寫過程中,更多的是對武松形象的一種「矮化」 [9] ,這主要在於二者創作主旨和時代精神的不同,也是為了順應小說表達主題的需要。

參考文獻

[1]佛克馬.中國與歐洲傳統中的重寫方式[J].文學評論,1999(6):144-149.

[2]黃大宏.唐代小說重寫研究[M].重慶:重慶出版社,2004:79-180.

[3]魏文哲.談《水滸傳》《金瓶梅》中的武松形象[J].明清小說研究,2013(3):82-92.

[4]施耐庵,羅貫中.水滸傳[M].北京:人民文學出版社,2005:280-291.

[5]蘭陵笑笑生.金瓶梅[M].濟南:齊魯書社,1991:31.

[6]李麗華.從武松殺嫂看《金瓶梅》中武松形象的顛覆[J].太原師範學院學報(社會科學版):76-77.

[7]王修齊.淺議《金瓶梅》對《水滸傳》中武松形象的改造與重塑[J].文教資料,2016(9):7-8.

[8]景聖琪.亂世與衰世的不同映像:基於時代精神探析武松形象從《水滸傳》到《金瓶梅》的演變[J].福建論壇(人文社會科學版),2009(2):96-97.

[9]程小青.《水滸傳》《金瓶梅》武松形象塑造異同論[J].徐州工程學院學報(社會科學版),2010(5):58-61.