世界上投資效益最好的三大產業即金融、地產、古玩藝術品,其中風險相對較小的當數古玩藝術品投資,因其比金融、地產更具有超越地域、流通限量、文化傳承及不可再生的特徵。消費藝術品有經濟門檻的限制,且需要消費者有相當的欣賞水平,經過這兩道門檻後,進入古玩藝術品市場的人相對較少。

這幾天 ,A股市場的表現著實令人憂心忡忡。又一輪連續下跌,使得市場被恐慌的氛圍所籠罩。基本面分析仿佛失去了往日的效力,非理性因素占據主導,投資者只能眼睜睜看著自己的財富在股市的漩渦中上下浮動,卻束手無策。對於普通投資者而言,這不僅是對財富的嚴峻考驗,更是一場巨大的心理挑戰。在投資的漫長征程中,風險如影隨形,而準確評估自身風險承受能力以及對投資選擇秉持負責態度,已然成為在這場資本博弈中生存的關鍵要素。

回顧過去的十幾年,內地藝術品拍賣市場與股票市場恰似一對相互制衡的 「蹺蹺板」。當股市一路高歌猛進時,資金猶如逐利的蜂群,紛紛湧入股市這個 「蜜罐」,藝術品拍賣市場則瞬間門可羅雀,資金大量外流。然而,一旦股市陷入低迷,資金又如同識途的老馬一般,迅速回流至藝術品拍賣市場,推動其價格節節攀升。這種鮮明的負相關關係,已然成為投資領域中一道獨特的風景。

想像一下,在一個寧靜的午後,陽光輕柔地透過窗戶灑落在古樸的書桌上。一位玩家悠然自得地泡上一杯香茗,看著熱氣騰騰的茶水升騰起裊裊青煙,手中輕輕翻閱著珍貴的古籍。那古籍上的古老文字、精美的裝幀、歲月留下的痕跡,仿佛都在輕聲訴說著古老的故事。在這一刻,時間似乎靜止,心靈也隨之沉靜下來,沉浸在這無盡的愜意之中。

而在股市的 「戰場」 上,投資者們時刻處於高度緊張的狀態。當股價下跌時,內心猶如熱鍋上的螞蟻,在割肉止損與堅守等待之間苦苦掙扎。股價反彈時,又急忙籌劃補倉,期望能挽回損失或擴大盈利。好不容易迎來盈利時刻,卻又要為何時止盈而絞盡腦汁,深恐一個決策失誤,就讓到手的利潤化為烏有。

古董所蘊含的豐富文化內涵,宛如一座取之不盡的寶藏。從象徵著吉祥如意的 「福祿壽喜」,到彰顯古代皇家尊貴與精湛工藝的 「御窯官窯,民國精品」,每一件 古董都承載著歷史的記憶與文化的傳承。玩古董之人,仿佛穿梭在歷史的長河中,以文化的視角審視世間萬物,舉手投足間盡顯文雅氣質。反觀炒股者,每日緊盯著國際市場的風雲變幻、原油期貨價格的起伏,以及各類新聞對股票價格的影響,腦海中充斥著金錢的數字遊戲,顯得世俗而功利。

從投資穩定性的角度來看,古玩的優勢顯而易見。古董收藏者的歷程往往如同一場奇妙的尋寶之旅,從街邊的地攤起步,懷揣著期待與好奇,在琳琅滿目的古玩中探尋著未知的驚喜。隨著經驗的積累與財富的增加,他們走進古玩店,與店主交流切磋,感受著歷史文化在指尖流淌。更有甚者,涉足回流市場,參與拍賣會,在激烈的競價中收穫心儀的藏品。在這個過程中,藏品不斷豐富,家底日益厚實,如同築起了一座堅固的財富堡壘,給人以無比的踏實感。

反觀股票市場,那不斷增發的股票恰似泛濫的洪水,源源不斷地湧入市場。上市公司為了融資等各種目的,持續發行新股,使得股票數量不斷膨脹。在這看似繁榮的背後,卻是泡沫風險的悄然滋生。投資者們猶如在波濤洶湧的大海上航行,無論是否已經收穫盈利,內心始終擔憂著狂風巨浪會在瞬間將自己的本金和利潤吞噬得一乾二淨。

古董的不可再生性,更是其價值不斷攀升的堅實根基。每一件古董都是歷史的見證者,歷經歲月的洗禮,流傳至今,數量只會越來越稀少。正所謂物以稀為貴,其收藏價值也如同陳釀的美酒,愈發醇厚。而在股票市場中,部分公司為了擴張規模、籌集資金等不斷增發股票,市場上的股票如同泛濫的潮水,供過於求的局面使得股票價值在不斷的稀釋過程中,給人一種虛幻不實的感覺。

一件古董,一旦被收藏者收入囊中,便有可能成為相伴一生的摯友。它與主人一同歷經歲月的磨礪,見證人生的起起落落,在時光的長河中沉澱出獨特的韻味,其價值也在這一過程中不斷升華。而股票,無論其背後的公司前景多麼誘人,從買入的那一刻起,投資者就深知它終有被賣出的一天,不過是投資組合中的匆匆過客。

玩古董的過程,恰似一場修身養性的文化之旅。閒暇之時,收藏家們沉浸在自己的藏品世界中,欣賞著那些歷經歲月沉澱的奇珍異寶。與這些文化瑰寶朝夕相伴,如同與智者對話,久而久之,自身的氣質也在不知不覺中得到升華,舉手投足間盡顯高雅風範。而炒股之人,每日被海量的數據和真假難辨的小道消息所包圍,在利益的漩渦中苦苦掙扎,逐漸變得錙銖必較,失去了那份從容與淡定。

在健康方面,玩古董的人無疑占據上風。他們頻繁穿梭於古玩市場和博物館之間,在尋覓心儀藏品、汲取文化知識的同時,也鍛鍊了身體。而炒股者則常常被困在一方電腦螢幕前,長時間保持久坐不動的姿勢,眼睛緊盯著大盤走勢和各類新聞資訊,身體缺乏運動,久而久之,各種健康問題便如影隨形。

隨著時間的推移,古董因其稀缺性往往能夠實現價值的穩步增長,讓收藏者仿佛擁有了一台 「財富增值永動機」。相比之下,股市中的投資者卻常常感覺自己在財富的浪潮中起伏不定,如同漂泊的浮萍,財富的增減充滿了不確定性,難以掌控。

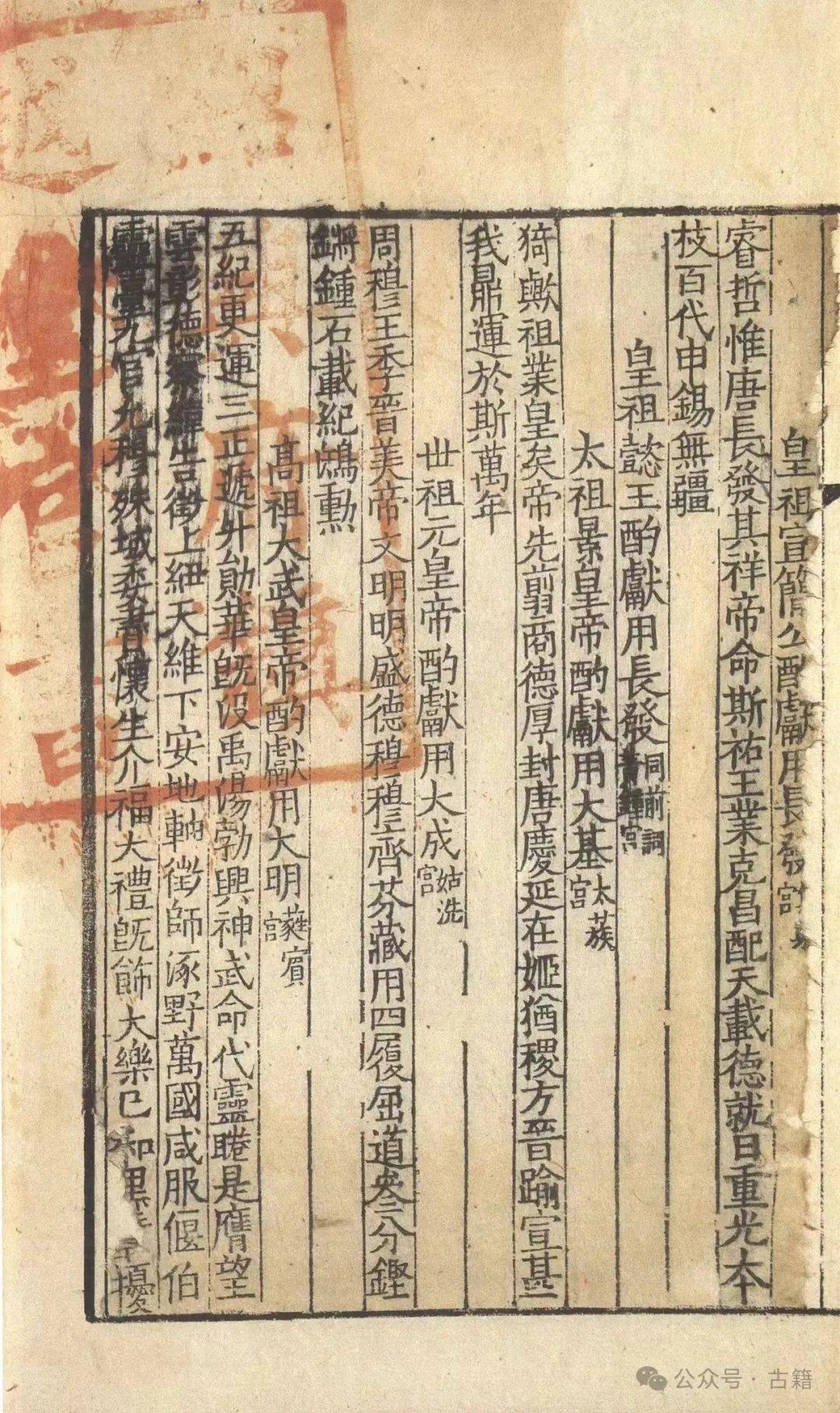

有一位資深股民,擁有七八年的炒股經歷。起初,受父親的影響踏入股市,在前期的一波上漲行情中幸運地收穫了一筆可觀的利潤。然而,近期股市的頻繁波動讓他深切感受到了其中的風險。一次在股市獲利後,他決定給自己一個放鬆的機會,踏上了前往北京的旅途。在這座歷史文化名城,他盡情領略著古老文化的魅力,大方地花費重金聘請講解員參觀博物館,購買富有創意的文化產品,品嘗當地特色美食。在滿足了精神享受的同時,他也將部分資金投入到了自己一直心儀的古籍領域,購置了一些珍貴的古籍,實現了從股民到古籍愛好者的角色轉變。他還留意到,身邊不少在股市中有所斬獲的朋友也開始將目光投向古籍市場,古籍店老闆也證實了有部分股民在盈利後前來消費的現象。

藝術品資產化在當今經濟格局中扮演著日益重要的角色,成為中國經濟內循環的強勁動力引擎。從一級市場的畫廊和藝術博覽會,到二級市場的拍賣會,整個藝術產業都在積極致力於開發新藏家。因為只有不斷吸引新的藏家入場,才能為藝術產業注入源源不斷的活力,推動藝術品價格穩步上揚。然而,不得不承認的是,對於大多數普通人來說,藝術品在現階段仍然屬於非生活必需的奢侈品,只有在解決了基本的溫飽問題,並且擁有足夠的閒余時間和金錢之後,才會將其納入消費的考慮範圍。

追溯歷史長河,私人收藏的源頭可以追溯到東晉時期的王導、謝安等名門望族。此後,歷經宋代晚期、明晚期、清晚期,直至改革開放以來,中國共經歷了四次收藏高潮。曾經,收藏似乎是有地位、有身份、有錢人的專屬領域,但在國家大力發展文化產業,積極倡導全民參與藝術品投資的今天,藝術品收藏逐漸揭開了神秘的面紗,走向大眾。

在投資效益的排行榜上,金融、地產、藝術品被公認為世界上最具潛力的三大產業。藝術品投資因其獨特的超越地域、流通限量、文化傳承及不可再生等特性,在風險係數方面相對較低。然而,藝術品投資並非是一條鋪滿鮮花的坦途,它存在著一定的門檻。

在經濟層面,購買藝術品就如同購買頂級的奢侈品牌服裝,需要雄厚的經濟實力作為支撐。這一高門檻無情地將大部分依靠工資性和經營性收入維持生計的普通民眾阻擋在外。與此同時,欣賞和鑑別藝術品還需要具備相應的文化素養和審美水平。這就如同魯迅先生筆下的焦大不會愛上林黛玉一般,對於缺乏藝術興趣和欣賞能力的人來說,藝術品投資領域如同一片遙遠的未知之境。經過經濟實力和文化素養這雙重門檻的篩選,能夠真正涉足藝術品市場的人可謂是鳳毛麟角。這部分人群主要由擁有轉移性收入的群體以及在工資性和經營性收入領域處於頂端的少數精英組成。在經濟繁榮的時期,他們的財富迅速積累,成為藝術品消費的主力軍;然而,當經濟形勢下行時,他們的財富也會遭受重創,進而大幅削減對藝術品的消費投入,使得藝術品市場的前景蒙上一層陰霾。

儘管面臨諸多挑戰,但中國豐富的藝術品資源如同一座蘊藏無盡寶藏的礦山,為藝術品市場的發展奠定了堅實的基礎。這些藝術品既是幾千年歷史文化的珍貴結晶,也是現代創新精神的生動體現。在未來中國經濟發展轉型的征程中,藝術品市場有望憑藉這些獨特的優勢,成為一支推動經濟發展的重要力量。