校方供圖(下同)

第二十四屆中國國際工業博覽會上,東華大學攜12項科技創新成果在此亮相,在推進科技成果轉化與融合創新方面持續發力,交出了一張亮麗的「成績單」,引來不少參觀者駐足。

科技織綠「衣」

不論都市通勤、出街,還是戶外出遊、運動,穿上一套疊加防曬、涼感、吸濕速乾等多元功能的運動裝,想必會帶給人們極度舒適運動新體驗。在東華大學材料學院孫賓團隊的努力下,項目組開發的系列高舒適性、高功能性冰隱紗成功突破「卡脖子」的技術壁壘。纖維不僅具有抗紫外、汗無痕、原紗涼感的效果,在滿足輕薄的基礎上,該面料還具有高防透功能,這一特點使得其製品能在軍隊、公安、高檢、高法等行業制服以及高爾夫運動、瑜伽褲、商務休閒襯衫、T恤等服裝中大放異彩,而再生、生物質原料的應用又契合當前對綠色低碳、可持續的世界潮流。目前,團隊的面料、樣衣等得到了知名戶外品牌的認可,自主研發的冰隱紗及面料已實現市場化的推廣及銷售。

運動如何能更為舒適、更加健康?東華大學化學與化工學院趙濤團隊來支招。面對服飾面料對「汗液管理」「溫度管理」以及「健康管理」的需求,團隊研發出了定嚮導濕速干、內親外疏、微氣候調節以及發熱溫度調節等多項功能面料技術。這種綠色功能紡織產品能夠讓運動者時刻保持身體乾爽,獲得更好的運動體驗,也讓日常服飾既能保持穿著舒適性,又能保證對水油污漬的防護功效,還能實現自發熱效果,減輕冬季出行負擔。可以說,功能紡織科技讓人人都有機會解鎖一件科技服裝。目前,團隊開發的功能面料技術已廣泛應用於多家知名服裝品牌。

再生變為「寶」

吃完外賣,廢舊餐盒去哪兒了,這些白色干垃圾會不會造成塑料或者微塑料污染?參觀者可能很難想像,展位上展出的幾件低碳丙綸面料T恤竟然是再生餐盒料。東華大學先進低維材料中心李斌團隊創造性地把廢舊餐盒通過加工改性,製備得到超細丙綸纖維,解決了再生餐盒料除雜、去味、紡絲以及面料生產等多個環節的技術難題,成功打通了「再生餐盒—切片—造粒—拉絲—織布—製衣」的技術路線,並做成了具備快乾功能的面料和T恤,實現了從餐盒到T恤的循環利用,可謂「變廢為寶」。在給予再生餐盒料新的生命的同時,這個項目也為紡織面料行業提供了新的可持續發展解決方案,再生餐盒料在第三方碳核算的結果顯示,與原生材料相比,減碳量可達73%,減碳效果非常明顯。

細菌也能合成棉花纖維素?是的,沒看錯,微米級的細菌細胞可以吐出纖維素多糖納米纖維,這可是納米級的纖維材料,而棉花纖維是毫米級。這就是東華大學生物與醫學工程學院洪楓團隊的項目「纖維素納米纖維凝膠膜的合成生物技術及其應用」。團隊依託細菌納米纖維製造及復合技術科研基地和具有自主智慧財產權的核心技術,建立納米纖維復合膜材的全生物高效自動化生產技術。這樣的「黑」科技,可以用在保水凝膠面膜、冷敷貼鎮痛膜和抗菌促愈功能復合敷料等高端醫用材料和器械上,由它製成的面膜,光滑不刺激,含水率99%,非常適用於光子美膚後的冷敷鎮痛及皮膚修復。

服務「高精尖」

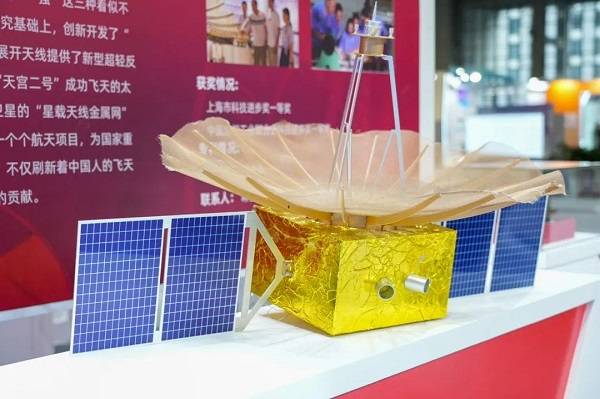

首顆高軌衛星,靠啥天地連線?它的環形大天線展開後有一個籃球場那麼大。工博會上,東華大學紡織學院陳南梁團隊研發的大型星載可展開天線金屬網材料重磅亮相,該技術已成功應用於我國發射的世界首顆高軌合成孔徑雷達衛星(SAR)——陸地探測四號01星,讓衛星在浩瀚的宇宙中既能看得廣、看得細,還能看得快,看得清。據團隊骨幹蔣金華教授介紹,團隊採用極細金屬鉬單絲進行編織,摒棄傳統網狀經編織物編織思維定式,創新研發了「微張力」經編網狀織物編織新技術及裝備,讓衛星天線兼具「輕」「大」「強」這三種看似不可兼容的特性,用現代紡織技術成功服務國家航天事業。

此外,「一種『不插電』也能發光的新型智能纖維」「高值生物分離用過濾耗材平台」「熱防護用柔/彈陶瓷超細纖維材料製造關鍵技術」「納微尺度微膠囊關鍵技術研發及產業化」「綠色高效耐水解雜化鈦催化劑及其特種聚酯材料開發及應用」「天然抗菌高中空木棉纖維產品開發」「稀土發光材料與防偽發光纖維」等一項項凝結著東華科技的項目成果也紛紛亮相工博會,展示了東華科技在新材料、綠色能源、智能製造等前沿領域的創新實力,也書寫著東華科研人用智慧與汗水服務國家重大戰略的使命擔當。

新民晚報記者 張炯強