之前看過馬伯庸的《古董局中局》,親王的文筆、架構自然不俗,整部小說讀來很是跌宕起伏、讓人意猶未盡。但其實對於大多數人來說,文物、古董是個神秘的未知領域。

並且,相比於不那麼嚴肅的古董,文物顯然會有更加特定的適用場合,比如考古、或者博物館的展覽。

幾乎每個城市都會有自己的博物館。

博物館中的「博物」一詞,最早在《山海經》就出現了,它的意思是能辨識多種事物。《尚書》稱博識多聞的人為「博物君子」;微博上那個知名的科普大V也被大家親切的叫做「博物君」。

博物館為什麼而存在?它是一個城市乃至國家的文化符號。

觀賞藝術、鑑賞歷史、學習知識、休閒娛樂……在適應社會發展的漫長曆程中,博物館逐漸成為了多職能的文化復合體。

我國有很多珍貴的博物館,今天我就帶你們看一個藏滿珍寶的博物館——益陽市博物館。

先來說說益陽。作為湖南的一個地級市,益陽的存在感並不算太強。甚至每每提到湖南,大家首先會想到長沙、張家界、鳳凰……第一時間聯想到益陽的極少。

但很特別的是,益陽的名字幾千年來,無論轄地怎麼變異頻繁,它一直沒有更改,這在中國地名中幾乎是見不到的。

而除了名字,幾千年來益陽還保存了很多其他的東西,益陽市博物館就是最好的展示之一。

1984年12月,益陽地區博物館成立。經過幾次的搬遷、新建,今天我們看到的益陽市博物館是2007年異地新建的。

新館大樓的設計方案由湖南省建築設計院設計, 館名更是由著名學者余秋雨先生題寫,整個博物館總占地面積50畝。

對了,博物館是免費開放的。

館內設有六個陳列展覽廳,走過每一個展覽廳,背後都是一段精彩的歷史。

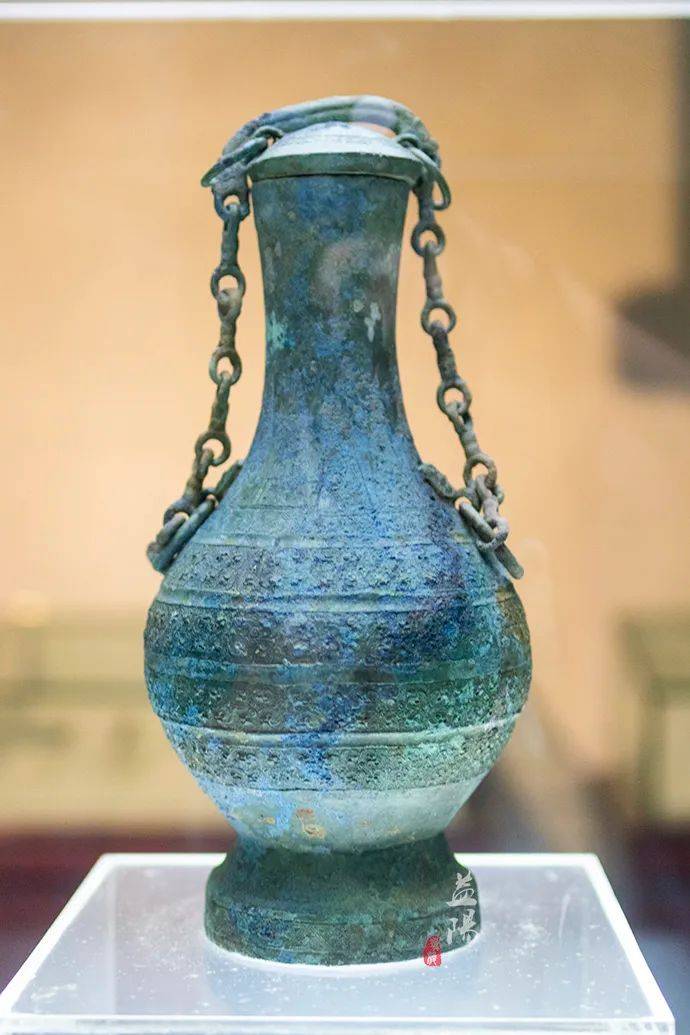

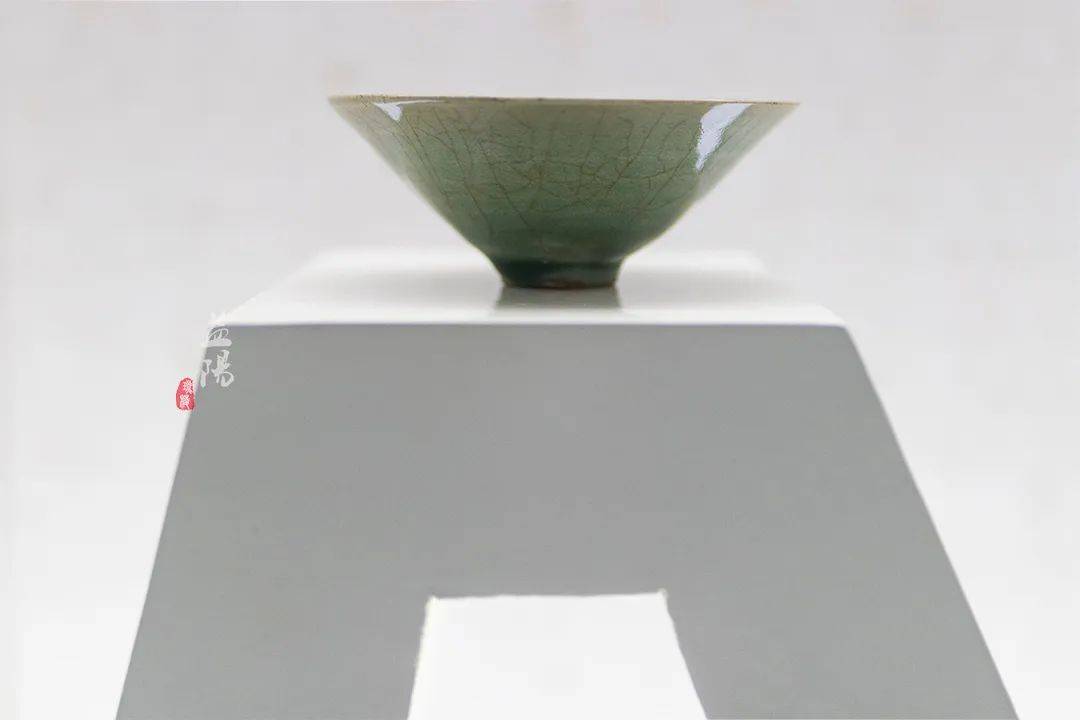

2萬多件文物包括石器、玉器、陶瓷器、青銅器、書法、繪畫、錢幣、近現代文物等十多個門類,靜靜地安睡在博物館的燈光下,綻放著自己特有的光華。商周青銅器、宋元至明清益陽窯的瓷器以及「中國的辛德勒——國際正義人士何鳳山博士生命簽證文物史料」……無一不是珍貴非凡。

從石器時代一路走向現代,博物館內的一件件文物,無聲地敘述著歷史的發展和文明的進步,益陽的古往今來、輝煌成就便都成為了有形的故事。

介紹幾件吧。

這件是新石器瑪瑙璜。「璜」是一種弧形玉器,彎弧兩端有小孔。《說文解字》中就把半璧形玉器稱作璜。

璜往往出於墓主人的頸下,可用於佩戴,所以有「佩璜」之稱。簡單來說,就相當於現在的項鍊。只是材質是瑪瑙,更為珍貴一些。

這件是春秋渦紋蹄足銅敦。春秋、戰國時期可謂是中國古代青銅器鑄造的一個高潮期,誕生了很多了不起的作品。

銅敦整體呈扁球形,如果不仔細看真的會以為就是一個球,銅敦的球形下面還有三條帶著獸面的矮小蹄足。在古時候,這是用作炊具的。

幾把制式不同的戰國青銅劍,古樸、端秀。青銅劍是古代貴族與戰士佩帶的,用以格鬥擊刺的兵器。

在戰國時期,佩劍也是身份等級的象徵。

還有一件青銅的銅錢模具。可以看出,古人是先製作范型,再澆鑄錢幣,最後人工進行打磨,才會誕生出一枚枚銅幣。

當然,不止青銅器,戰國時還有精美的陶器。這件長柄陶勺,能讓我們對過去的飲食文化與習慣,多一些了解。

博物館的一角,有一個比較完整的羊舞嶺窯展示區。

羊舞嶺窯是湖南著名的瓷窯,也是益陽地區古代規模最大的商品生產窯。羊舞嶺窯創建於宋,一直延續至明清,熊熊窯火燃燒了一千年。

因為價格低廉、瓷器精美,廣受普通老百姓的歡迎。益陽各地都出土了很多羊舞嶺的窯瓷器。

館內,還有梅山文化的展示。

說起梅山文化,就要提到一位我國歷史上的傑出人物——蚩尤。梅山文化又稱蚩尤文化,是中華重要的歷史文化遺產之一。梅山文化似巫似道,尚武崇文,其中又雜猱著人類漁獵、農耕以及原始手工業發展的過程,非常神秘。

倒立的張五郎,就是梅山文化的代表。傳說他是獵神,有統帥千軍的兵主神格,帶有蚩尤的影子 。

為啥張五郎是倒立的造型呢?傳說他跟太上老君學法時,日久天長就和太上老君的女兒姬姬相愛了。太上老君勃然大怒,想要除掉張五郎。為保護張五郎,姬姬讓他雙手著地,兩腳朝天,變得面目全非,這才躲過了太上老君的追殺。這以後,張五郎將學來的法術傳授眾人,後世就以倒立的形象紀念張五郎。

牆上的一組儺戲面具,看著有點驚悚。儺戲其實就是一種由敬神儀式逐漸演變而成的戲劇形式。

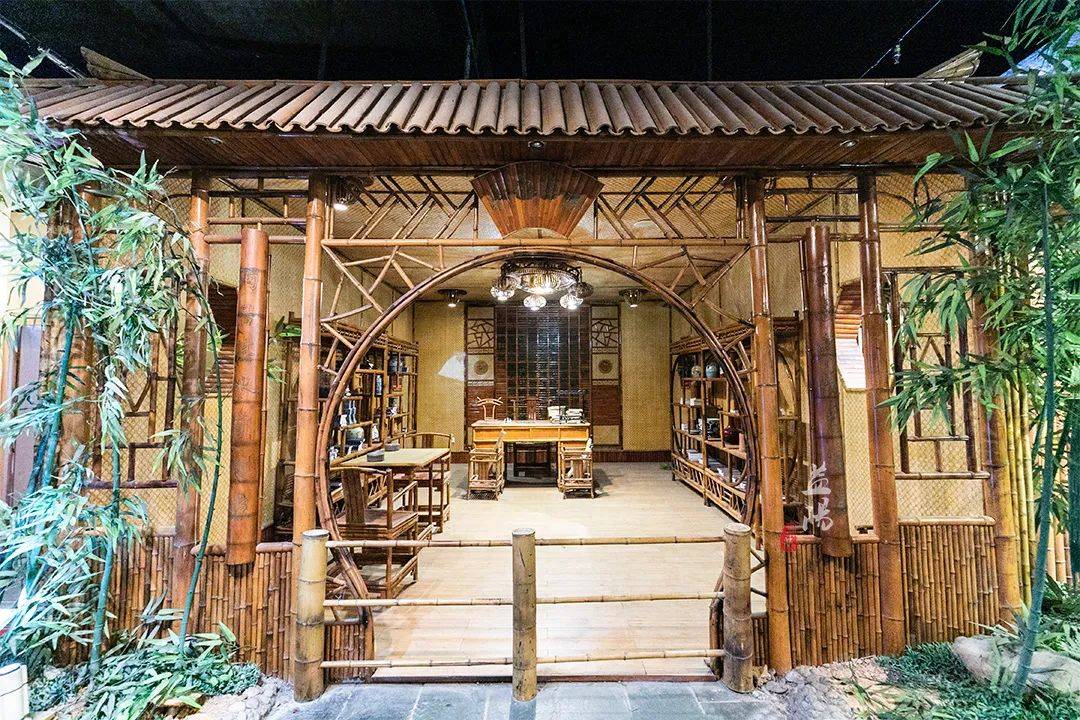

因著益陽是我國著名的竹都,也是三大竹鄉之一,溫家寶曾為益陽題詞『楠竹之鄉』,博物館內還特別設置了竹文化館。

依託當地豐富的竹資源,勤勞智慧的益陽人創造出了巧奪天工、美不勝收的竹工藝。

竹編、竹雕、竹飾……不僅具有很強的觀賞性,同時也兼具了實用性。你真的不得不感嘆益陽人的心靈手巧,可以做出這些巧奪天工的物件。

想不到吧?竹子也能做衣服。將一個個細竹節打眼,然後串接成一個個菱形結構而編織成衣,這就是竹節衣,十分罕見。

竹文化館內還有微縮的竹製亭台樓閣,仔細看其中一座小亭子的細節,即使再小也沒有一絲馬虎,所以整件作品才會栩栩如生、震撼人心。

這件作品是由4位小郁竹藝傳承人,耗時半年,全部用竹子做成。

走完益陽市博物館,看過益陽的文化精髓,對這座低調的城市多了了解、也多了喜歡。果然記住歷史最好的方式,就是去博物館。

我是琰棱

帶著有趣的靈魂

我一直走在路上

旅行|攝影|寫作|分享

青雲計劃月度優質帳號、百家榜創作者、CFP/攜程簽約攝影師、中國民俗攝影協會會士、知名旅遊博主、搜狐金牌作者、微博簽約自媒體、秒拍達人、微博旅行視頻博主、樂途旅遊網專欄作家。

新浪微博:@琰棱 http://weibo.com/lingchik

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/7OZBJnIBnkjnB-0zYdyg.html