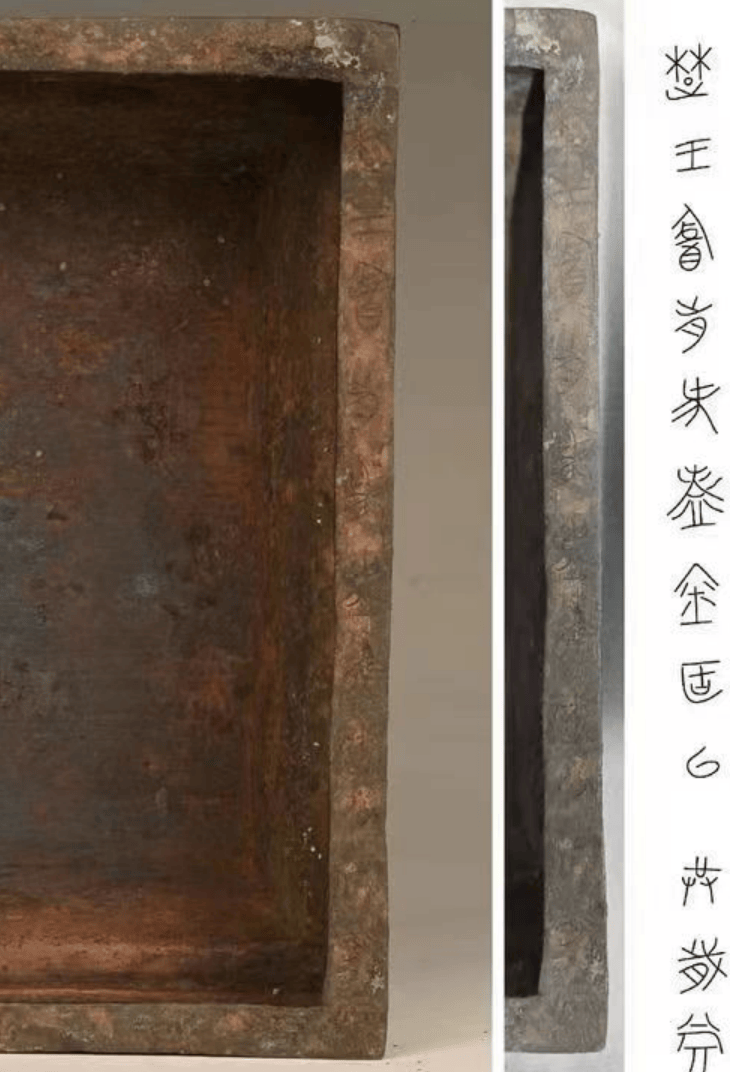

2024年5月19日中午國家文物局發布消息,出土的銅簠上,鐫有「楚王酓歬乍(作)鑄金

(簠),以共(供)歲

(嘗)」的墨書銘文。本文對12字的造字原理、古音、古義等,進行簡要的分析。

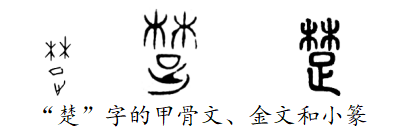

楚,《說文通訓定聲》:「叢木也。一名荊。從林,疋(shū)聲。」形聲字。甲骨文、金文、小篆皆作從林,足聲。在古文字中,疋、足同字。《說文·艸部》:「荊,楚木也。從艸,刑聲。舉卿切。」段玉裁註:楚、荊,「異名同實」。《通志·氏族略》:「(周)成王封熊繹居丹陽,國號荊。(楚)文王立,始都郢,改號楚。」

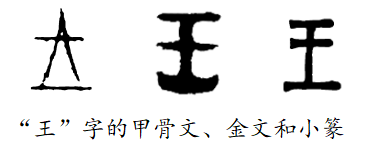

「王」字的含義,解讀不同。指最高統治者。《說文·王部》:「王,天下所歸往也。董仲舒曰:『古之造文者,三畫而連其中,謂之王。三者,天、地、人也;而參通之者,王也。』孔子曰:『一貫三為王。』雨方切。」王,天下眾生所歸附、嚮往的意思。這也是儒家孔子、董仲舒的觀點。但是董氏的「三畫」說,屬於望文生義。吳其昌《殷虛書契解詁》認為「王」字的初文,是斧鉞之象。「王」為大斧,有威懾作用,因以象徵王權。吳大澂《說文古籀補》解「王」,為火旺。指火勢大,引申為帝王之義。

酓,《說文系傳·酉部》:「酓,酒味苦也。從酉,今聲。」「酓」是楚王的姓,出土金文「釶鼎」有酓悍,曾侯乙墓編鐘有酓章等;竹簡《楚居》有酓繹、酓支等。上古音熊、酓音近,可以通假。《史記·楚世家》:「陸終生子六人,......六曰季連,羋姓,楚其後也。周文王之時,季連之苗裔曰鬻熊。......熊繹當周成王之時。」可知楚人姓羋,熊、酓皆為氏,後代以氏為姓。

歬,《說文通訓定聲》:「歬,不行而進謂之歬。從止,在舟上。會意。今隸作『前』。」《玉篇·止部》:「歬,今作『前』。」「止」,即「足」,也指代人。「歬」指船行。人們坐在船上,不用行走,卻能前進。「止」逐漸抽象為表示物體運動的符號,從「止」從「舟」,即表示船在前進。

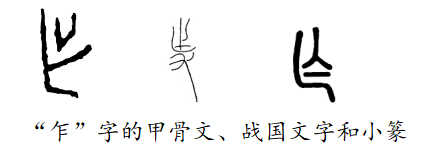

乍,《說文》:「止也。一曰亡也。從亡、一。(徐鍇曰:『出亡得一則止,暫止也。鉏駕切。』」其義為:制止,逃亡。屬於指事字。「暫止」,突然制止。「亡」,表示逃亡;「一」,表示阻礙。即制止逃亡。「乍」字的造字本義,不甚明確,許慎應有依據,但是傳世文獻中已經消亡。對「乍」字的形、義解釋,也存在分歧。《廣韻》去聲「禡」韻:「乍,鋤駕切。」據此上推,「乍」字的上古音,屬於崇紐、鐸部。

作,《說文》:「起也。從人,乍聲。」為形聲字。本義為站起、站立。引申為興起、產生。如《左傳·莊公十年》:「一鼓作氣,再而衰,三而竭。」《廣韻》「鐸」韻:「作,為也,起也。則落切。」據此上推,「作」字的上古音,歸為精紐、鐸部。

可以知道,乍、作二字,意義上並無聯繫。但是,二字上古音讀音相近,可以通假。乍,通「作」。《集韻》入聲「鐸」韻:「作、乍,即各切。《說文》『起也』。」《墨子·兼愛下》孫詒讓《間詁》引孫星衍云:「乍,古與『作』通。」商、周青銅器銘文中,「作」皆用「乍」。《大盂鼎》:「武王嗣文王乍邦。」

銘文「乍」字,可以譯為製造、製作等。

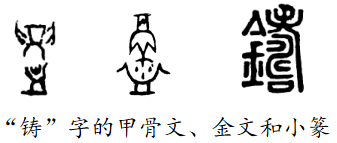

鑄,《說文》:「銷金也。從金,壽聲。之戍切。」清末金石學家吳大澂《說文古籀補》中說:「古鑄字,象手鑄器形。下象火爐,中為金,以火銷金為鑄。」可知甲骨文、金文「鑄」字,應該是會意字。許慎《說文》保留形旁「金」,改換聲符為「壽」音,確定為形聲字,音、義更加明確。

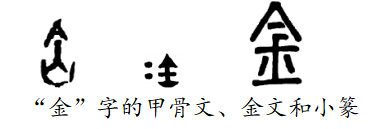

金,《說文·金部》:「五色金也。從土,今聲。」為形聲字。小篆「土」旁左右兩畫,表示「金」生於土。又,金文兩點表示「金」。「五色金」,指的是金、銀、銅、鉛、鐵。「金」本是金屬的總稱,舉五金來概括全部金屬。銘文特指的是青「銅」。出土文物說明,淮河流域古代曾經有過發達的青銅文化,並且傳承了青銅鑄造的工藝技術。

,《正字通》:「

,同

。見古鐘鼎文。」《說文·竹部》:「

,古文簠。」《說文·竹部》:「簠,黍稷圜器也。從竹、從皿,甫聲。方矩切。

,古文簠,從匚(fāng),從夫。」《康熙字典》「匚」部:「《集韻》簠。古作

。」又「竹」部:「簠,古文

。」知「簠」「

」形體不同,但讀音、意義相同,屬於異體字。而傳世文獻中未見「

」字。

簠(fŭ)是盛放穀物的方形或長方形器具。《周禮·地官·舍人》中記載:「凡祭祀,共簠簋(ɡuĭ)實之陳之。」東漢學者鄭注中說:「方曰簠,圓曰簋,盛黍稷稻粱器。」

淮南武王墩大墓出土的「簠」,是青銅鑄成的長方形器具,器與蓋的形狀相同,各有兩耳,可以分用,也可以合用。可以用作祭器,也可以作食器。

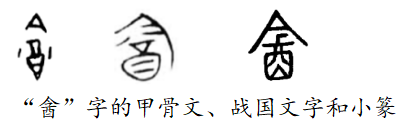

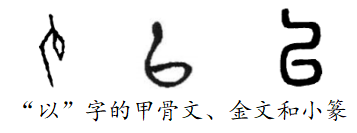

以,《說文》:「以,用也。象形。羊止切。」《玉篇》:「以,用也。」甲骨文「以」象一手攜帶物品;一說「以」象耕地的農具。以、以,本是一字。

銘文「以」,可譯為「用」、「用來」等。

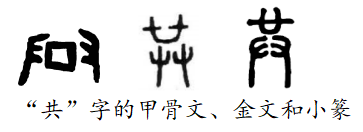

共,《說文》:「同也。從廿(niàn)、廾(gŏng)」。廿,《說文》用作數詞二十。甲骨文象兩手捧器皿之形。廾,即兩隻手。共,為會意字,雙手捧物之形。有共同、一起義。共,通「供」。《說文》:「供(gòng),設也。一曰供(gōng)給。」並列出兩義:陳設,擺放;供給,奉養。清段玉裁《說文解字注·共部》:「《周禮》《尚書》供給、供奉字,皆借『共』為之。」《左傳·僖公三十年》:「行李之往來,共其乏用。」唐陸德明《經典釋文》:「共,亦作『供』。」共、供,它們既是一組古今字,又是通假字。

銘文「共(供)」,可譯為敬奉、供奉等義。

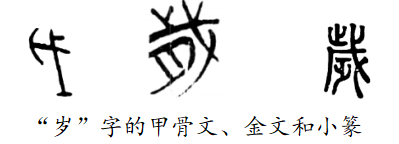

歲,《說文》:「木星也。越歷二十八宿,宣遍陰陽,十二月一次。從步,戌聲。《律曆書》名五星為步。相銳切。」這裡的記載比較複雜:歲,星名,就是五星之一的木星。越歷,即經過。二十八宿,即東方蒼龍,西方白虎,南方朱雀,北方玄武,各有七宿,共二十八宿。宣遍,即周遍宣告。陰陽,指陰陽二氣。(冬至,陰氣最盛;夏至,陽氣最盛;春分、秋分,陰陽二氣均分。)木星12年運行一周天(實際是11.86年),每年運行一個星次,周代以前稱「年」為「歲」。古代有歲星紀年法(及太歲紀年法)。《律曆書》稱金、木、水、火、土五大行星,叫做五「步」。

銘文「歲」,即每年之意,做狀語。

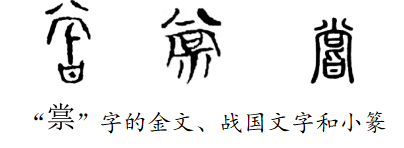

,從示,尚聲。音cháng。此字不見於《說文》《爾雅》《廣韻》《方言》等文字、訓詁、音韻、方言學著作。疑為楚國文字中用於祭祀的寫法。「釶鼎」也作「

」。當通作「嘗」。《說文》:「嘗,口味之也。從旨,尚聲。市羊切。」本義指辨別滋味。為形聲字。

「嘗」是「四祭」中秋季祭祀之名,也叫「秋嘗」,古代天子、諸侯在秋季舉行的大型宗廟祭祀活動。《詩·小雅·天保》毛亨傳:「宗廟之祭,......秋曰嘗。」《周禮·春官·司尊彝》:「秋嘗冬烝。」《禮記·王制》:「天子、諸侯宗廟之祭,春曰礿(yuè),夏曰禘(dì),秋曰嘗,冬曰烝。」《爾雅·釋天》:「秋祭曰嘗。」《春秋繁露·四祭》:「嘗者,以七月嘗菽稷也。」《淮南子·時則訓》:「是月農始升谷,天子嘗新,先薦寢廟。」

古代天子、諸侯王為什麼特別重視祭祀?《左傳·成公二年》中說:「國之大事,在祀與戎。」《國語·周語上》:「夫祀,國之大節也。」祀,就是祭祀;戎,就是戰爭。「秋嘗」的祭祀禮儀,它的重要意義在於:申明正宗的繼承者地位,向祖先表示尊敬、崇拜,並祈求保佑;把本年收穫的新鮮穀物等,進獻給祖先宗廟,同時也有感恩自然、天地,祈求國泰民安的含義;向祖先表示傳承優秀文化傳統,維繫本民族的道德規範。可以說意義重大。

淮南武王墩大墓出土的銅簠,就是當年楚考烈王用來舉行「秋嘗」的最隆重的祭物,銘文就是當時的真實記錄。

銘文「

(嘗)」,可譯為「秋祭」、「秋嘗」等義。

銘文12字的意思是:楚王酓前鑄造銅簠,用來每年秋祭敬祖。

本文古文字資料,得到吉林大學古籍研究所胡旋博士的幫助,謹表謝意。