隨著經濟能力的攀升,當子女與父母在家庭中的權力關係發生反轉之後,我們還能如何與母親相處?除了憤怒地宣洩不滿,以及教育、改造對方等極端的方式,還有沒有更好的相處方式?

節目提供的其中一種答案,是傾聽與提問。

作者 | 豐白卡

編輯| 晏非

題圖| 《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》海報

開完民宿後,李孝利又要帶媽媽去公路旅行了。在最近的新綜藝《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》中,這對相處超過40年的母女,有生以來首次結伴出行。

聚光燈下,李孝利是韓國top1的人氣巨星,又是憑一己之力掀翻白幼瘦審美的「國民妖精」;是從90年代起便衝出亞洲,至今光環依然毫不褪色的亞洲舞后。她的美麗標籤有很多,但當遇上媽媽,再迷人的姐姐似乎都會變成「為關係頭疼的女兒」。

節目在開篇便點出了天后與母親的問題。李孝利說,在20歲後,與母親共處的回憶就變得少之又少了。在她的心中,母親與自己是完全相反的形象,「她一直致力於成為一個稱職的家庭主婦」。兩人二十年來的關係,相比起能胡亂開玩笑的熟人,更像是「陌生人一樣」。

李孝利在片頭介紹媽媽。(圖/《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》)

當代年輕人與母親的「戰爭」敘事,觀眾已經非常熟悉了。但這對母女,一個是已經品嘗過人生辛酸苦辣的中年亞洲頂流,一個是當了一輩子家庭主婦的近80歲的母親,擁有完全不同屬性的身份和人生的她們,是否會碰撞出令人意想不到的火花?

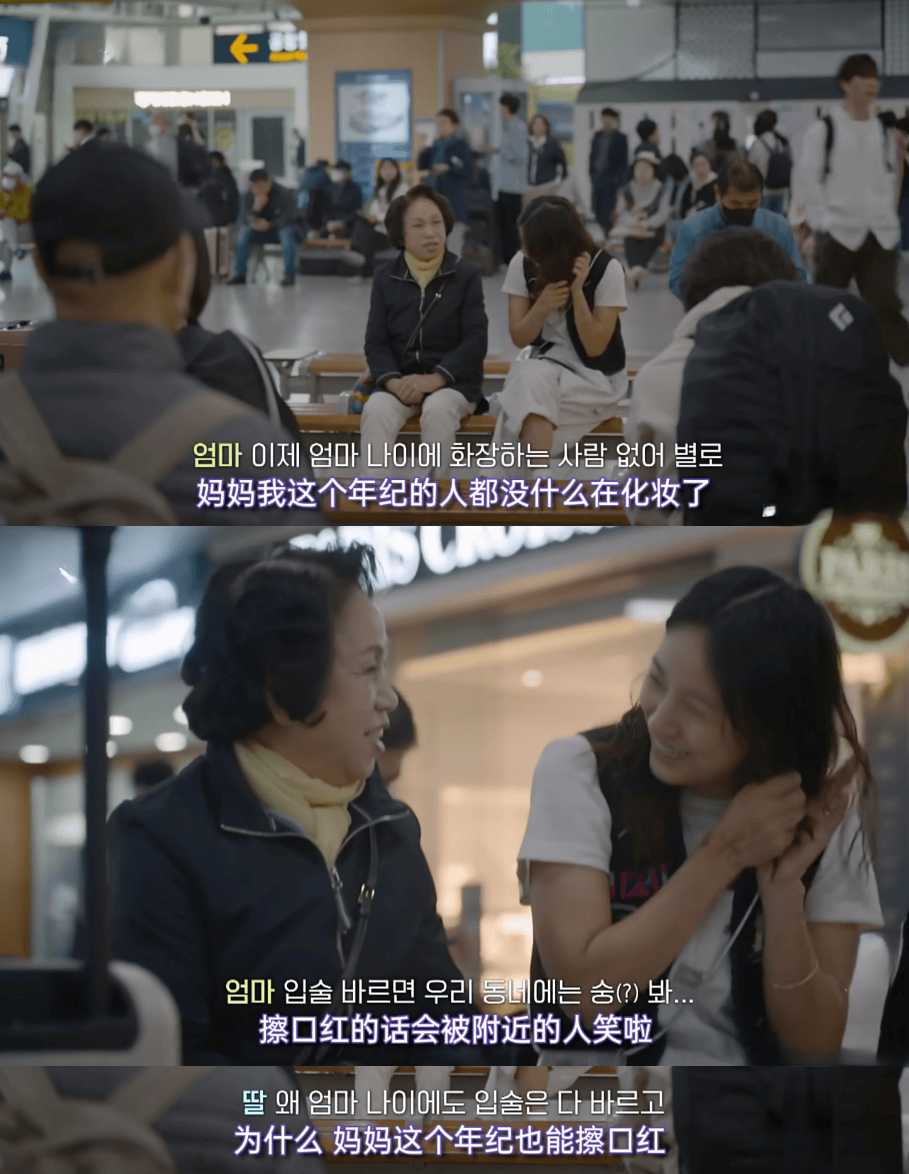

說實話,節目的前半部分並不那麼鬆弛。往日在綜藝領域大放異彩的耿直女王李孝利,首先表現出了難得的拘謹。她想主動與母親靠近「破冰」,卻很快遇到了橫在她們之間的第一道關卡——代際間的「觀念不合」。

李孝利和母親關於化妝觀念不同。(圖/《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》)

李孝利是家中最小的孩子,上面有一個哥哥、兩個姐姐。父母靠經營一家小小的理髮屋養活六口人,生活費很緊張。窮苦的生活里沒有和諧的婚姻,李孝利的父親總用暴力解決爭執,動輒就掀桌子、責罵孩子,這成了她和母親生活里最不穩定的一個因素。

李孝利媽媽對李孝利的介紹。(圖/《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》)

她很想與母親重回「過去」,去解開痛苦記憶的癥結。但聊起過往,母親不是沉默就是轉移話題。而談及生育,儘管李孝利再三表示身體機能已經跟不上,也不想嘗試人工受孕,但生活習性更為「傳統」的媽媽總會強調「再試試吧」。

為了不影響旅途的氣氛,兩人都在極力逃避「爭吵」,就像在維繫著一種虛浮的平衡。就算媽媽拍照技術不好,心直口快的李孝利也會有意壓抑想吐槽的心情,反倒暗自羨慕起旁邊能肆無忌憚地向自己媽媽發脾氣的女孩。

李孝利和母親互相拍照,李孝利吐槽媽媽給自己拍的照片。(圖/《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》)

如果說過往的母女綜藝都在試圖用激烈的眼淚、吶喊和咆哮來宣洩憤怒,讓女兒以下位者的姿態向作為上位者的媽媽發起拷問,那麼李孝利與母親的「平衡」,則呈現出了另一種代際生活的常態。

隨著經濟能力的攀升,當子女與父母在家庭中的權力關係發生反轉之後,我們還能如何與母親相處?除了憤怒地宣洩不滿,以及教育、改造對方等極端的方式,還有沒有更好的相處方式?

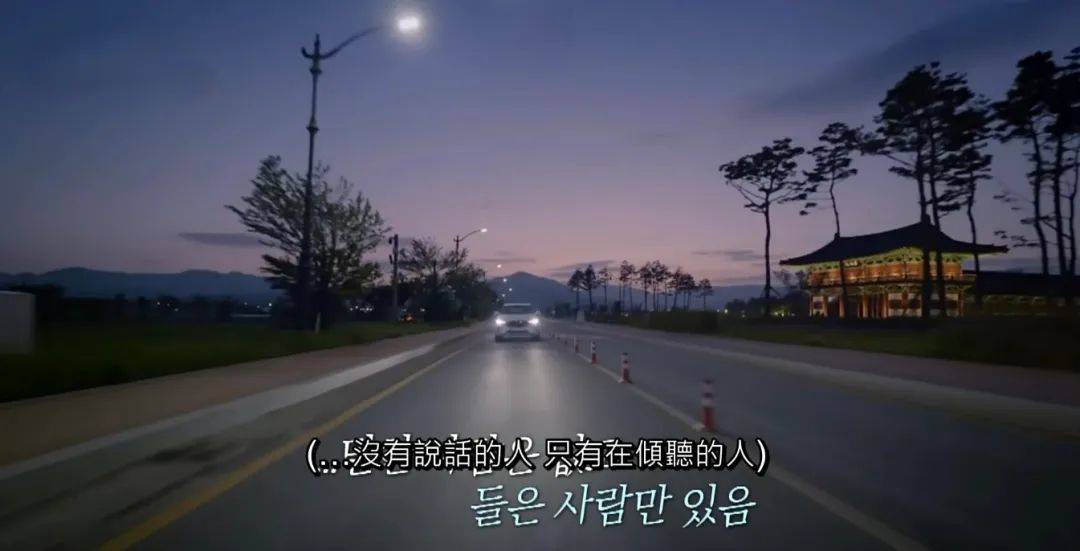

節目提供的其中一種答案,是傾聽與提問。

(圖/《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》)

曾經,物質的貧瘠一度讓李孝利覺得自己是「不被愛的」。她總說,因為年紀最小,所以小時候喝的湯里不會有魷魚;她沒有買過新衣服,甚至沒有擁有過一瓶酸奶。

成名後,早年的李孝利曾說「從小害怕爸爸,但現在我是家裡的王」。她變成家裡的經濟支柱後,獲得的待遇也變了。她回家時,媽媽會做專屬於她的好吃的飯菜,連爸爸都被排在第二位。因為她聽著電視聲無法入睡,所以她在家休息時,父母連電視都不開。

但權力所帶來的「被重視」,依然沒能抹去李孝利的傷痕。在節目中,40歲的她仍舊會害怕母親給出「不愛」的答案。

旅行中,她第一次了解母親的過去。這位一直致力於當好家庭主婦的女人,其實喜歡唱歌、愛扮靚,也愛玩刺激的遊戲。媽媽的母親在她童年時就去世,十幾歲時父親也離開了。但在那個年代,媽媽不僅靠本事攢下了自己的嫁妝,即使結婚後,也依靠雙手撐起了一個家。

李孝利和母親在出門吃晚飯前一起化妝。(圖/《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》)

母親並非不愛她,而是母親自己也沒能在一個充滿愛的環境中長大。在節目中,李孝利的母親說:「因為媽媽去世得早,我從小的夢想就是長大後能給孩子全部的愛。」但家庭的貧困與丈夫的暴力,早已使得這位充滿憧憬的母親分身乏術,難以全心傾注母愛。她覺得自己根本就不懂得做母親。

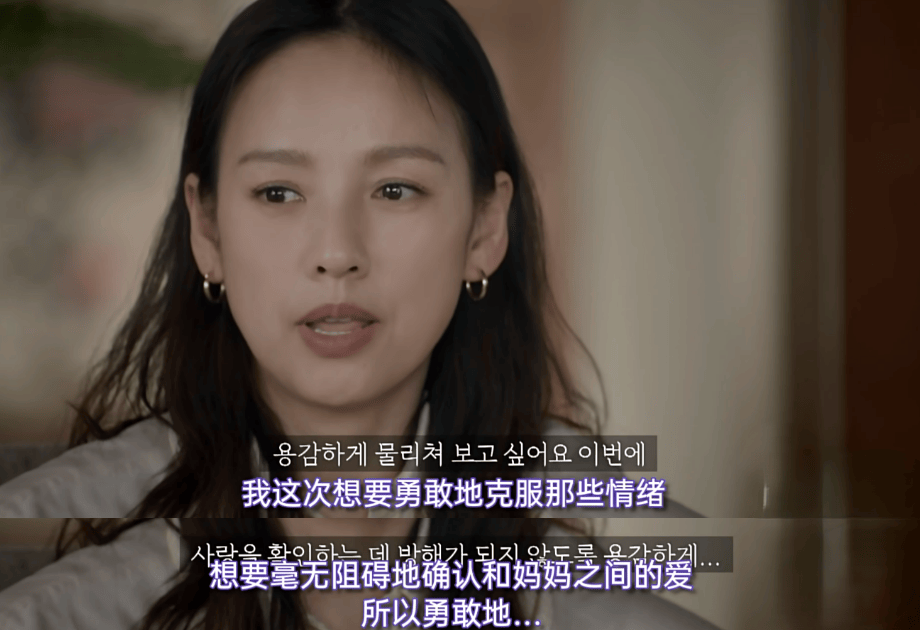

在這場旅行中,李孝利於30年後通過不斷地重回「現場」,來完成與媽媽的「和解」。李孝利說,她發現自己逃避母親,並非因為討厭對方,而是想躲開童年傷口。但她和母親的創傷是共通的。當她明白母親的想法後,她也終於放下內心的芥蒂,一步步與媽媽親近。

(圖/《媽媽,要和我單獨去旅行嗎?》)

這幾年,隨著女性意識崛起,越來越多的親子綜藝湧現。而看母女綜藝,就像是一場「找藥」行動。對於女性來說,從孩子出生到自身生命的終結,母親都將是一個長久的角色,她或許需要面對「母親」,又或是成為「母親」。

母女綜藝的存在,很大程度上是通過鏡子的形式,讓觀眾得以窺見被折射的自身。它既呈現了當下年輕人對親密關係的困惑,也彌補了成年人在情感教育方面的需求。

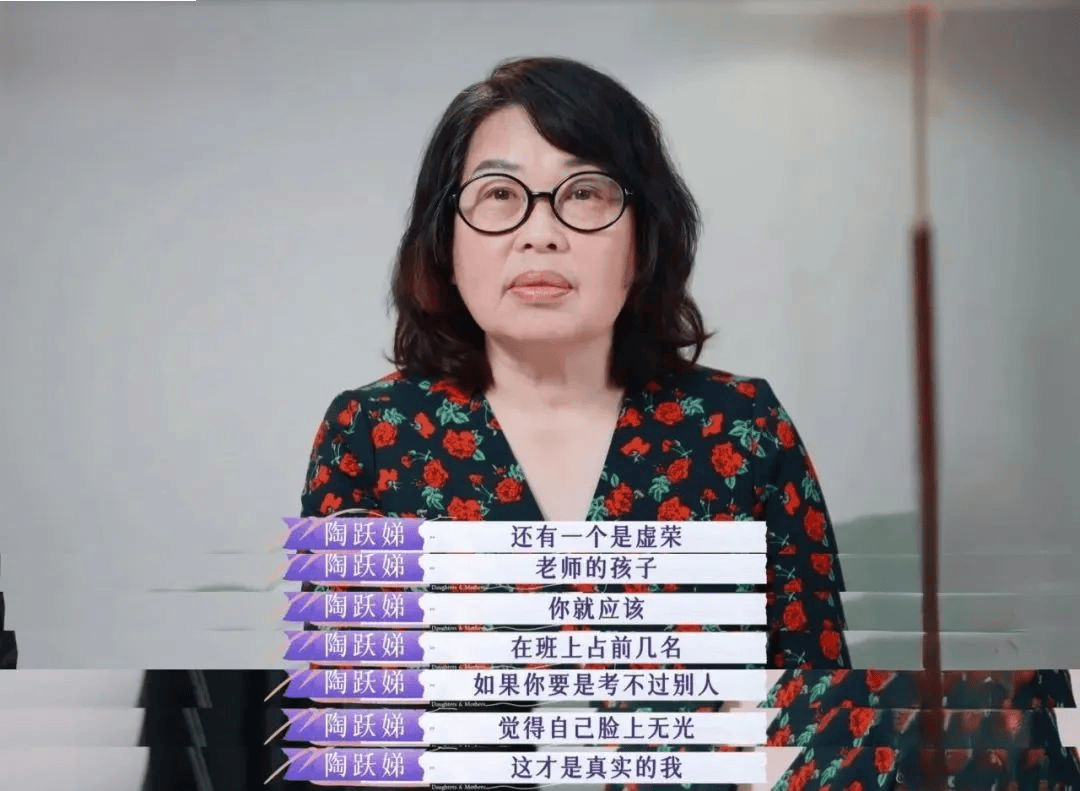

如何讓長輩懂得「反省」,是綜藝提出的最隱晦又相當重要的議題。在早前的《是女兒是媽媽》中,面對「女兒考98分為什麼也要打」的提問,陶昕然媽媽就非常坦白地說是因為「虛榮」。因為自己是老師,如果女兒考不過別人,便覺得臉上無光。

(圖/《是女兒是媽媽》)

她們與兒女的表達,同時形成了彼此呼應的切面。面對母親的控制欲,陶昕然會說「把愛和控制分開一點」。她推翻了母親的教育方式,在安撫趙小棠的情緒時,一句「愛比優秀更重要」,也讓觀眾看到了母女關係中,兩種個體的感受。

當媽媽、女兒,都能以平等的身份對話,當家庭的權力關係被解構,媽媽的自我反省便不再是一種「被貶低的尊嚴」,女兒的憤怒也不再是一種「冒犯」。某種意義上,她們完成了一種情感教育中最基礎的意識修補——我們都能平等地表達好與不好。

陶昕然在節目中平等的對待女兒的想法。(圖/《是女兒是媽媽》)

從無法親密到試圖親密,從新一代的年輕人到中年女性,現代人似乎都在尋求重新調整母女關係的機會。其實,母女綜藝之所以好哭,就在於在母女關係中,媽媽和女兒都在跌跌撞撞地長大。

新周刊專題《小店中國》現已上市