從地表到地下1萬米,石油、天然氣、煤炭和許多未知的礦產資源分布其中。近年來,隨著淺層傳統化石能源開採越來越困難,地熱、頁岩氣、頁岩油等新興能源展現出巨大的潛力。

但受技術限制,這些藏在石頭裡的新興能源很難被開採利用,開採過程中還會增加地震的風險,已有多個國家和地區關閉礦井。我國是世界上頁岩油氣儲量最為豐富的國家之一,但頁岩油氣大多位於地下3500米以下的深地層,開採難度極大。

深地有哪些資源可以利用?如何在利用深地資源時避免不可預知的災害?

在江蘇徐州市區臥牛山地下100多米處,有一座深地工程領域全球最大的地下實驗室——深地科學與工程雲龍湖實驗室(以下簡稱「雲龍湖實驗室」)。

深地科學與工程雲龍湖實驗基地門口。

10月15日,科技日報記者在雲龍湖實驗室看到,四通八達的主通道兩側,是大小不一的硐室。這些硐室便是一個個科研平台,進進出出的工作人員正努力「喚醒」這片「沉睡」的地下空間。

「我們對腳下的世界,尤其是深地空間知之甚少。」雲龍湖實驗室主任、中國礦業大學教授李曉昭說,地下物質成分複雜,結構多樣,「透視」難度大,人類目前對深地的認知甚至比深空、深海更少。

該實驗室成立以來,依託中國礦業大學等單位,圍繞地球深處的能源資源開發、智能建造、物質封儲、安全防護等國家需求和未來產業方向,科研人員正不斷攻關深地科學和工程難題。

1

你追我趕的深地科學計劃

我國是世界人口大國,也是能源、礦產資源消耗大國。一方面,我國可耕地總量嚴重不足;另一方面,隨著我國淺部資源開發殆盡,不得不在嚴苛條件下開發深地資源,以緩解油、氣、銅、鐵等戰略性礦產資源嚴重依賴進口的窘境。

為此,向地球深部進軍是我們必須解決的戰略問題。為向地球深部要資源、要空間、要安全,2021年,徐州市依託中國礦業大學等單位,將臥牛山人防工程改造為雲龍湖實驗室。

過去,世界各國已建成的地下實驗室大多聚焦暗物質搜尋、地球科學及放射性廢物封存等。例如,2010年成立的中國錦屏地下實驗室主要以開展暗物質基礎研究為主。

近年來,世界上很多已開發國家啟動深地科學計劃,成立相關地下實驗室,開始把研究重點放在深地新興能源的高效開發利用、深地空間能源物質儲存和深地空間碳廢安全封儲上。

例如,美國桑福德地下試驗重大設施主要研究深地儲層人工與天然裂隙流體運移規律和致震機理;瑞士格里姆瑟爾試驗場有多達25個國際合作組織參與,是世界主要的研究深地流態物質在天然地質岩體和人工屏障系統運移過程的原位科學試驗平台;英國愛丁堡地質電池地下礦井儲熱設施聚焦廢棄礦井,研究如何儲熱並直接為周圍用戶家庭供暖;瑞典呂勒奧地下儲氫設施是世界首個地下硐室儲氫科學試驗設施,探索氫能「制—儲—用」產業鏈高效運行新模式。

客觀上說,與世界已開發國家相比,我國在深地領域的科學研究和工程實踐方面仍存差距。例如,當前勘探開採深度世界先進水平已達2500米至4000米,而我國勘探開採深度大多小於1000米;2022年4月公布的數據顯示,我國頁岩油的開採成本為每桶50美元至80美元,美國的開採成本為每桶30美元。

這些數據為我國「向地球深部進軍」指明了方向。

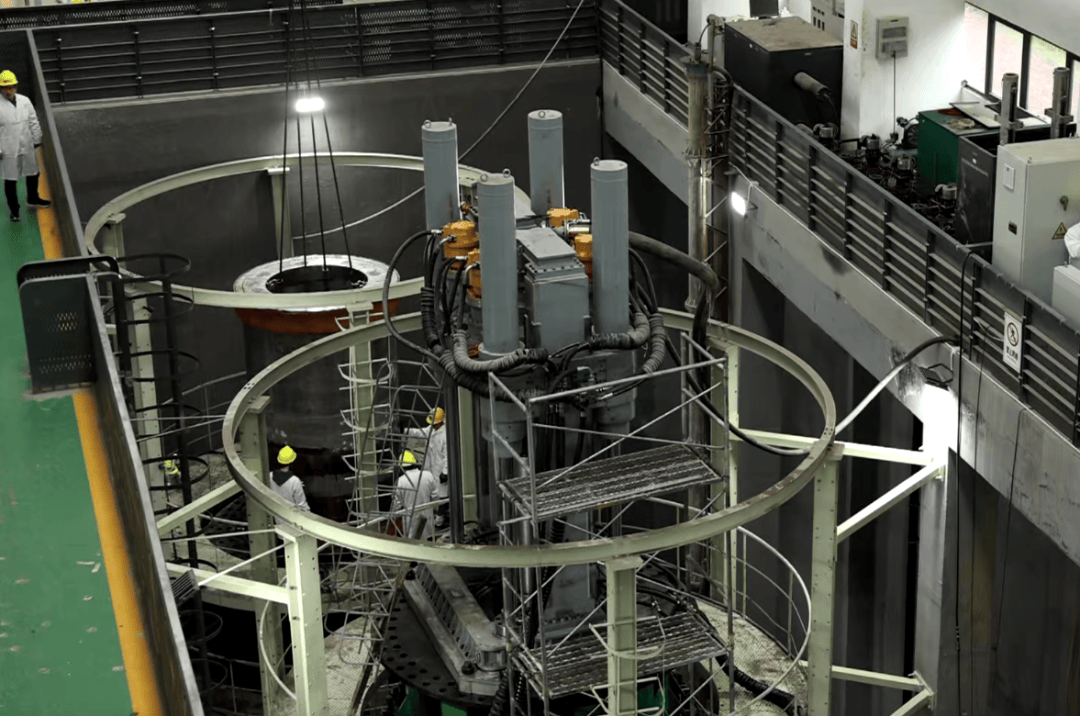

中國礦業大學深地工程動力災害真三軸模擬實驗系統。

李曉昭介紹,雲龍湖實驗室採用「一中心一站N基地」的總體布局。除主基地以外,實驗室還建有野外觀測站和其他原位試驗場等多個分基地。科研人員將在此開展深地基礎研究、跨學科交叉融合研究及協同攻關,旨在形成原創性、顛覆性技術,為深地能源開採、深地空間開發利用等帶來重大突破。

李曉昭告訴記者,深地科學不是簡單的地質學,而是包括若干重要研究方向的前沿交叉科學,如深地空間探測開發、原位保真取芯技術、深地非常規岩石力學行為、深地結構與開採的透明推演理論與技術、深地地震學與地球物理學、深地微生物學、深部資源開發與能源儲存、深地地下水賦存、運移及水質變化、地下生態圈等。

作為雲龍湖實驗室的主要依託單位,近年來,中國礦業大學圍繞著深部地下空間開發中的重大基礎理論與關鍵技術難題,持續深入開展前沿理論和前瞻技術研究。

通過多年積累,中國礦業大學已形成了涵蓋深部岩土力學、超深井建設、深部空間圍岩控制和深部動力災害防控等獨具特色的研究體系。雲龍湖實驗室啟動建設之後,中國礦業大學深地工程智能建造與健康運維全國重點實驗室(以下簡稱「深地國重」)在基礎理論、工程技術、裝備研發等方面,為雲龍湖實驗室提供全方位支撐。

2

照搬國外技術肯定不行

我國有2/3的頁岩可采資源儲存在埋深大於3500米的地層中,大部分頁岩油氣地層的沉積環境都是陸相沉積。而美國的頁岩油氣主要來自海相沉積,分布面積大、穩定性好、岩相類型比較單一,非常利於開採。地殼被不斷擠壓抬升,會使地質構造產生大量的斷層。如果把產頁岩油氣地層看作是一個盤子,美國的地層是一個完整的盤子,而我國的地層是一個掉在地上摔碎了、又被踩了幾腳的盤子。

目前,我國油氣資源的開採深度接近萬米,直接照搬國外技術肯定不行。這樣的深度下,怎樣將石油、天然氣安全抽取出來,同時又不會誘發地質災害?

「條件不同、情況不同,就得『對症下藥』,我國的頁岩油氣開發還有很長的路要走。」李曉昭說。

同時,如何科學利用采空的地下礦井成為新的課題。目前,世界各國都在研究將廢棄的礦井用來儲存石油、天然氣、二氧化碳以及核廢料等。「例如,在邳州石膏礦採空區,礦井埋深為50至400米,是很好的原位實驗場地,許多技術裝備可以在這裡進行現場開發、驗證,比如多功能系列實驗艙、地下岩隙檢測等技術,一旦成熟就能立刻用於流態能源開發、地下儲能、熱/碳/廢安全封儲等領域。」李曉昭說。

中國礦業大學千米表土凍結法鑿井模擬試驗系統。

目前,將核廢料封存在地下深處是主流技術方向。

「存放核廢料的深坑經過縝密選址,地下岩石屬於低滲結構,要求一萬年僅有厘米級滲流。但現實中,誰也無法進行那麼長時間的觀測實驗,因此低滲岩體滲流演化成為一個『黑箱子』。」深地國重專家、中國礦業大學教授劉江峰說,實驗室自主研發的軟體和裝備,在全球首次實現利用數位技術精確計算水、氣在低滲岩體一萬年的滲流演化情況,就連美歐已開發國家也必須從實驗室購買授權。

此外,這套軟體和裝備還可用於評價我國南海可燃冰流動性等。「可燃冰位於海底3000至4000米,想要順利開採必須進行流動性評價,但在數千米海底很難進行準確探測。」劉江峰說,利用這套軟體和裝備,只需採集一些岩芯,就能精確計算出這些深埋地下的能源物質是如何流動的。

在地下能源利用和深地空間開發過程中,「摸清家底」是首要工作。

過去,傳統技術依託鑽探和地震波對地下結構進行測繪,但都有不足之處。深地國重專家、中國礦業大學教授王勃帶領團隊另闢蹊徑,通過對深地空間複雜控滲構造地球物理探測機理的基礎研究,成功研發出「震電磁光智能監測系統」設備及其配套技術。

「當遇到突水、突泥、瓦斯突出、岩爆、衝擊地壓等災害時,我們可以通過設備的傳感器獲取信號,提前了解哪些地方有致災風險。」王勃介紹說,就像給人做X光一樣,通過震電磁光智能監測設備可對地球深處進行探測,再根據探測結果對症下藥,以保障深地工程的安全。

此外,雲龍湖實驗室正在攻克極複雜構造區川藏鐵路等重大深地工程致災構造精細探測技術與裝備,並圍繞深地空間能源資源封儲開展大量工作,在智能導鑽和隨鑽測井方面已取得階段性突破。

3

科研平台或是未來地下城市

電影《流浪地球》中的地下城令人印象深刻。未來,我們是否會像電影描繪的那樣,長期在地下工作生活?

現實中,隨著土地資源日趨緊張,開發利用地下空間,建造地下交通、商業、文娛、倉儲、調蓄水等設施,改善地表生態環境,已成為重要發展趨勢。

目前,城市地下空間開發深度普遍在50米以內;50米至200米深層地下空間的開發利用,已成為一項重大課題。

雲龍湖實驗室內部。

雲龍湖實驗室的一期工程已建成深地裝備、數字深地、深地開發和深地環生等4個綜合科研平台。它們與深地空間高效利用密切相關,科研人員每天都在這裡探索研究基礎理論、解決工程難題。

記者乘著擺渡車來到實驗室主控中心。這裡如同一個高大寬敞的劇場,雖然身處地下,但空氣清新、溫度適宜。

工作人員介紹說,實驗室充分利用了地熱能源,通過抽取礦井中的冷熱能源,對實驗室的環境進行調控。

雲龍湖實驗室主控中心的伺服器也與其他算力中心不同。這裡充分利用了地下的免費能源結合液冷技術,大幅降低了系統能耗。「我們把地下的冷能收集起來給算力設備降溫,伺服器散發的熱量還可以在礦井中跨季節存儲,滿足清潔供暖的需求。」李曉昭說,隨著AI技術的快速發展,算力中心的耗能越來越大,這些試驗為算力中心節能減排提供了全新的思路。

出了主控中心左轉幾十米就是深地空間環控及生物轉化平台。南京大學的科研團隊正在這裡模擬地下生態循環系統,比如將廚餘垃圾直接轉化成畜牧業的飼料和農業的肥料,轉化率可達95%。未來可以把生活垃圾直接用管道傳送到地下處理,不再占用地面空間,也不會帶來污染。

雲龍湖實驗室深地空間環控及生物轉化平台。

對於在地下作業的礦工等群體,如何保障其身心健康?雲龍湖實驗室項目管理部副部長凌雲志指著環境艙里一具「暖體出汗假人」向記者介紹,假人模擬了人體散熱、出汗、呼吸、運動等生理特徵,能夠測試在高溫、高濕的地下環境中,人體各項生理參數的變化。「對於需要長期在地下作業或者生活的人而言,這些數據能夠為研發更加舒適安全的智能穿戴裝備提供參考。」凌雲志說。

在深地空間部署超算中心、工業生產設施,便利使用地下能源,同時高效散熱;工業和生活廢棄物通過管道直接送入深地空間,高效轉化再利用或安全儲存……李曉昭告訴記者,隨著深地科學與工程的不斷進步,實驗室正在研究的場景都有望在未來成為現實。

未來5年,雲龍湖實驗室將繼續圍繞深地空間流態物質運移、深地工程圍岩力學響應、深地空間環境演化災變開展研究,實現深地空間儲熱與高效利用、深地空間碳廢二氧化碳與廢物封儲、礦山地下空間協同開發與國土空間優化。

來源:科技日報

編輯:李艷茹

初審:沈瑾秋、薛騰霄

終審:李傑

大力建設科技強省

勇當科技創新開路先鋒