「兒皇帝」石敬瑭與幽雲十六州

在五代乃至中國歷史上所有帝王中,後晉高祖石敬瑭無疑是最為後人所詬的一個。因為他向契丹稱臣稱兒,又割讓幽雲十六州與契丹,從而留下千古罵名。

石敬瑭的族屬,一般認為是融入沙陀的昭武九姓胡人。他的父親名臬捩雞,似乎沒有姓氏。史稱他的四代祖名璟,唐元和中與沙陀軍都督朱耶氏自靈武入附。所以我們將他建立的後晉,也歸結到沙陀王朝。至於其自稱本春秋時衛國大夫石碏、西漢丞相石奮之後,無非是攀附古代名人的託詞。

石敬瑭於唐昭宗景福元年(892)出生於太原汾陽里,母親何氏,當是一位昭武九姓胡人。石敬瑭自幼沉默寡言,喜讀兵書,崇拜戰國時趙國名將李牧和漢代名將周亞夫。李嗣源任代州刺史時,對他很是器重,將女兒許配與他。之後,石敬瑭便跟隨李嗣源轉戰各地。後梁貞明二年(916),在李存勖與後梁大將劉鄩對陣交戰時,晉軍初戰不利,石敬瑭曾率十幾名親軍掩護李存勖後撤,事後得到李存勖的大力稱讚,說:「將門出將,其言不謬。」史稱後唐「滅梁室,致莊宗一統,集明宗大勛,帝(即石敬瑭)與唐末帝(即李從珂)功居最」。不過在後唐莊宗朝,石敬瑭的官位一直不顯,史稱是因其「不好矜伐(即誇耀)故也」。

唐明宗李嗣源即位後,石敬瑭憑藉著自己的軍事、政治才能以及與明宗的翁婿關係,官位青雲直上,賜號「竭忠建策興復功臣」,先後擔任了陝州、宣武、天雄(魏博)、河陽等鎮節度使,並一直兼任六軍諸衛副使、侍衛親軍馬步軍都指揮使等職務,這是後唐握有實權的禁軍統帥。

長興三年(932)十一月,朝廷以北方契丹、吐渾、突厥犯邊,需派一名大將統帥邊軍防禦。石敬瑭主動請纓,願意北上,唐明宗遂命他為太原尹、北京留守、河東節度使,併兼任大同(治雲州,今山西大同)、振武(治朔州,今山西朔州)、彰國(治應州,今山西應縣)、威塞(治新州,今河北涿鹿)等地軍隊蕃漢馬步軍總管,回到了後唐王朝的發祥之地。

據說石敬瑭在離別宴會上,捧杯為明宗祝壽,說:「我雖然微小怯懦,但想到邊陲大事,豈能不竭力盡忠?只是要遠離京都,長久見不到皇上,不能隨時向您請安申報。」明宗為之動容落淚,後來果然再未與石敬瑭相見。

末帝李從珂即位後,石敬瑭迫於形勢,不得不前往洛陽朝見,但當參加完明宗的葬禮後,便通過妻子魏國公主和曹太后的一再疏通斡旋,重新回到河東太原任職。

太原是石敬瑭的出生地,這裡有他的宗族、親屬、故舊,因此他在這裡具有比在他鄉更大的號召力。後晉末年,劉知遠在太原起兵時,其妻李氏就曾說過:「自晉高祖建義,及國家興運,雖出於天意,亦土地人民福力同致耳。」指出石敬瑭和劉知遠的興起都與河東的「土地人民」有著極大的關係。

事實上,石敬瑭在長興三年(932)首次出任河東節度使時,就是帶著他過去的元隨故舊如劉知遠、李延韜、周環(一作周瓌)、景延廣、王延超、李守貞、王饒、劉繼勛、王繼弘等一干人前往太原上任的,這也是唐末五代時期的慣例。到河東以後,他又創置新軍,招募了如武行德、李萬超等一批驍勇之士,建立起一支牙兵隊伍。此外,在他身邊還聚集了一批幕職官如節度判官趙瑩、掌書記桑維翰、節度推官竇貞固、觀察判官薛融、從事段希堯等,組成了一個文人智囊集團,這是石敬瑭文、武統治的核心班底。石敬瑭即位後,給予他們很高的待遇,「霸府舊僚,皆至達官」。特別是桑維翰和劉知遠二人,是石敬瑭的文、武兩大領班。

石敬瑭當然也覺察到了唐末帝李從珂對他的猜忌,所以再度回到太原後,便積極著手從財力物力上做好自保甚至取代後唐朝廷的準備。他與盧龍節度使趙德鈞一起,以防禦契丹為名,接連不斷地向朝廷請求「益兵運糧」,趙德鈞也妄圖割據一方甚至成為「中原之主」。石敬瑭還奏請將河南地區懷州和孟州的租稅輸送到自己管轄下的忻州、代州。李從珂則先後下詔向河東有積蓄的人家征借菽粟以充軍;令鎮州輸納五萬匹絹購買軍糧,然後出車一千五百輛運抵代州;又詔令魏博開市購糧,運往河東。當時因水旱災害,百姓飢餓,石敬瑭派人督催繳納,致使崤山以東的百姓流離失散,民怨沸騰。最後,石敬瑭又將其在洛陽及諸道任職時積累的財貨全部收攏送到晉陽。石敬瑭的所作所為,已經是司馬昭之心,路人皆知了。

清泰二年(935)六月,石敬瑭率大軍屯駐忻州,朝廷派使臣為其軍頒發夏衣,軍士四次歡呼萬歲。「萬歲」只能用在皇帝的身上,石敬瑭對此深感恐懼,便命都押牙劉知遠斬殺了帶頭呼喊的挾馬都將李暉等三十六人以平息事態。但李從珂聽說此事後,大為不悅,立即以張敬達為北面行營副總管,率兵屯代州,「以減敬瑭之權」。接下來便是石敬瑭招契丹為援擊敗後唐官軍,這些前面已經提及,此不再贅述。

清泰三年(即後晉天福元年,936)十一月,遼太宗耶律德光在柳林(今太原小店區劉家堡鄉西柳林村)冊封石敬瑭為皇帝。因河東和晉陽是春秋古晉國之地,遂建國號為「晉」,史稱「後晉」,改元天福,石敬瑭也就是後晉高祖。石敬瑭起初以洛陽為都城,桑維翰奏稱:「大梁北控燕、趙,南通江、淮,水陸都會,資用富饒。」於是天福二年(937)四月,遷都大梁(今河南開封)。

需要指出的是,《資治通鑑》是將石敬瑭向契丹稱兒、稱臣、割讓盧龍一道及雁門關以北土地,放在天福元年七月「石敬瑭遣間使求救於契丹」時一起敘述的,即石敬瑭獲得契丹的支持,是以此為先決條件的。但在新、舊《五代史》中,耶律德光與石敬瑭「約為父子」或「論父子之義」,是在九月契丹南下破後唐官軍之後;而石敬瑭「願以雁門已北及幽州之地為戎王(即耶律德光)壽,仍約歲輸帛三十萬,戎王許之」,是在十一月耶律德光冊封石敬瑭為皇帝之後。《五代會要》更將「結為父子」「歲輸絹十三萬匹」(「十三萬」當為「三十萬」之誤)「割雁門已北及幽州所屬縣並隸番界」均記在天福元年十一月。雖然,石敬瑭向契丹稱兒、稱臣、割讓土地是既成事實,但畢竟與以此為先決條件獲得契丹的支持而當上皇帝稍有些差異。

還需要指出的是,石敬瑭從與後唐朝廷對抗,到向契丹稱兒、稱臣、割讓幽雲十六州,都有一個「智囊團」在出謀劃策。如當初唐末帝要移石敬瑭去鎮天平,石敬瑭拿不定主意,向幕僚徵求意見,劉知遠就說:「明公久將兵,得士卒心,今據形勝之地,士馬精強,若稱兵傳檄,帝業可成,奈何以一紙制書自投虎口乎!」而當石敬瑭欲「外告鄰方,北構強敵」,結契丹為援,與後唐朝廷相對抗時,徵求僚屬意見,「掌書記桑維翰、都押衙劉知遠贊成密計」。只是據說對於石敬瑭向契丹稱兒割地,劉知遠不贊成,說:「向契丹稱臣可以,認其做父則太過分;用重金賄賂足可以使其出兵,不必割讓土地,恐怕將來會成為中國大患,到時後悔也來不及。」如確有此事,倒是頗有見地(主要是割地一事)。不過劉知遠後來卻也榮幸地被耶律德光稱「兒」。

至於桑維翰,則不僅主張石敬瑭拒絕移鎮天平,而且說:「契丹素與明宗約為兄弟,今部落近在雲州、應州,公誠能推心屈節事之,萬一有急,朝呼夕至,何患無成。」可以說是石敬瑭向契丹稱臣、稱兒、割地的始作俑者。後來,聽說盧龍節度使趙德鈞亦厚賂契丹,欲倚仗契丹做中原之主時,桑維翰又被石敬瑭派去見遼太宗耶律德光,跪在耶律德光的帳前,從早到晚,涕泣不起,苦苦哀求。耶律德光最終被桑維翰的「赤誠之心」所打動,拒絕了趙德鈞的請求,立石敬瑭為帝。並說桑維翰對石敬瑭忠心不二,應該做宰相,石敬瑭即以桑維翰為中書侍郎、同平章事。而就是這樣一個桑維翰,後來卻得到了宋太祖趙匡胤的讚賞,說連趙普都不如他。

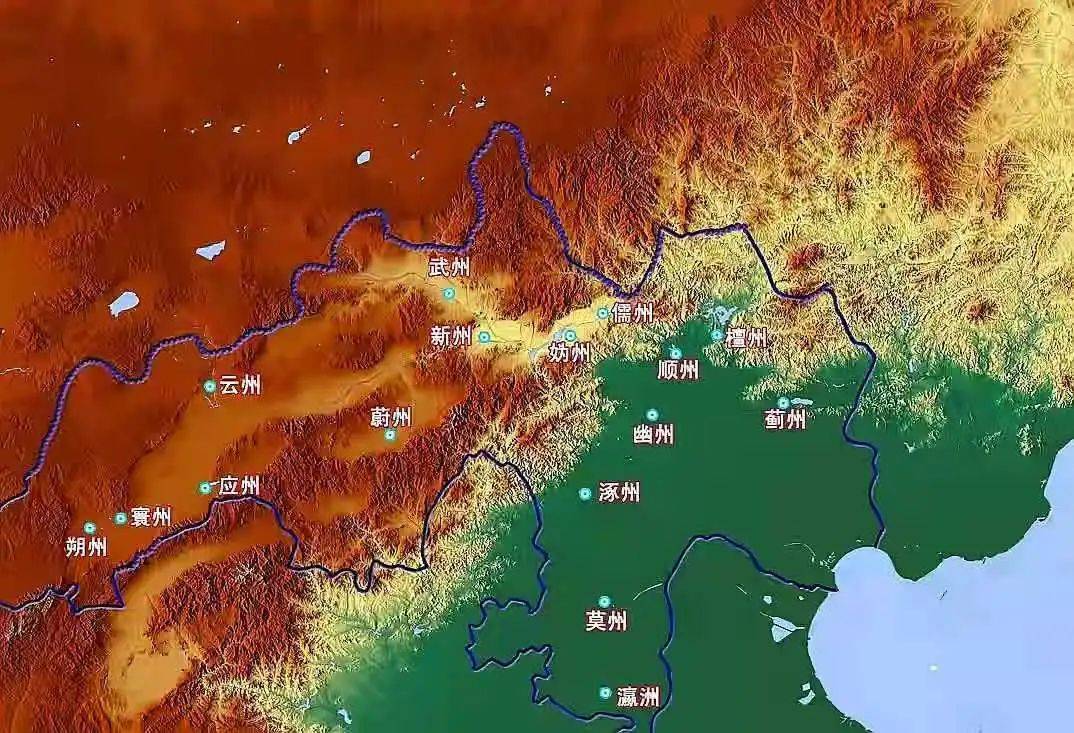

幽雲十六州包括幽(治今北京)、薊(今天津薊州)、瀛(今河北河間)、莫(今河北任丘)、涿(今河北涿州)、檀(今北京密雲)、順(今北京順義)、新(今河北涿鹿)、媯(原屬北京懷來,今被官廳水庫所淹沒)、儒(今北京延慶)、武(今河北宣化)、蔚(今河北蔚縣)、雲(今山西大同)、應(今山西應縣)、寰(今山西朔州東馬邑鎮)、朔(今山西朔州)等十六州。後來幽州改稱燕京,所以又稱「燕雲十六州」,包括了今河北大部和北京、天津以及山西北部的大片地區。

幽雲十六州的北部是燕山和太行山兩大山脈,地勢險峻複雜,形成了一道天然的軍事防線,是古代中原王朝防禦北方游牧民族鐵騎南下的重要屏障,長城北京至山西一段即位於這條線上;而十六州的南部,則氣候溫和,降水充足,適合農業生產,自古以來就是物產豐富、農業發達、人口稠密之地,在我國北方占有重要地位。因此,十六州的得失,無論是對於遼朝還是中原王朝,都是至關重要的。宋人葉隆禮在《契丹國志》中所謂:「幽、燕諸州,蓋天造地設以分番、漢之限,誠一夫當關,萬夫莫前也。」只是葉氏沒有提到「幽、燕諸州」在「番、漢」之爭中特別是遼朝一方重要的經濟地位。

從石敬瑭割讓幽雲十六州與契丹後,後周和北宋都曾試圖收復,但均告失敗,於是幽雲十六州也就成為中原王朝三百年的一個心結,直到元朝建立,再次實現了南北的統一,這個心結才不復存在。

石敬瑭在位六年,在五代諸帝中,也算是統治時間較長的一位。拋開其向契丹稱臣、稱兒、割讓幽雲十六州而留下千古罵名這一點不說,在治理國家方面,一依後唐明宗朝舊制,卻也取得了一些成效。

後晉建國時所面臨的形勢,按照司馬光的話說,是「藩鎮多未服從,或雖服從,反仄不安;兵火之餘,府庫殫竭,民間困窮;而契丹徵求無厭」。石敬瑭採納桑維翰的建議,「推誠棄怨以撫藩鎮,卑辭厚禮以奉契丹,訓卒繕兵以修武備,務農桑以實倉廩,通商賈以豐貨財」。於是在「數年之間,中國稍安」。應該說,這是一個可以與後唐明宗「小康」社會相媲美的社會局面。

歐陽修《新五代史》對於石敬瑭本人沒有留下任何評論,只是在其本紀中記載了若干史事。薛居正《舊五代史》則對石敬瑭的評價頗高,說其在稱帝以後,「旰食宵衣,禮賢從諫,慕黃、老之教,樂清凈之風,以絁(一種粗絲綢)為衣,以麻為履,故能保其社稷,高朗令終」。並說「倘使非由外援之力(即不藉助契丹之力),自副皇天之命,以茲睿德,惠彼蒸民,雖未足以方駕(即比肩、媲美)前王,亦可謂仁慈恭儉之主也」。

所謂「旰食宵衣」,出自南北朝時陳朝徐陵的《陳文帝哀策文》,意即天色很晚才吃飯,天不亮就穿衣起來,形容勤於政事;而「高朗令終」,出自《詩經·大雅·既醉》,意為高風亮節,得以善終。說石敬瑭「旰食宵衣」尚可,而「高朗令終」,則是莫大的滑稽和笑話了,實際上石敬瑭是在一種憂鬱恐懼的狀態中死去的。

薛居正生於五代,歷仕後晉、後漢、後周、北宋四朝。《舊五代史》成書於宋太祖開寶七年(974);歐陽修生於宋真宗景德四年(1007),《新五代史》成書於宋仁宗皇祐五年(1053)。薛居正(包括他的修史班子)與歐陽修其實屬於五代和宋朝兩個不同時代的人。五代人對於石敬瑭向契丹稱臣、稱兒甚至割讓幽雲十六州,反應並不十分強烈,晉出帝石重貴時,宰相李崧就說:「屈身以為社稷,何恥之有!」可以說是代表了相當一部分人的態度。而歐陽修生活的宋朝中葉,隨著經濟、文化的空前繁榮發展,以及遼、西夏壓力的加大,傳統的華夷觀念也進一步加強。石敬瑭的向契丹「夷狄」稱兒、稱臣並割讓土地,這在歐陽修看來,即使其把國家治理得再好,也難以抵消其卑躬屈膝的罪責。雖然,站在今人的立場上,無論是後晉、宋朝還是遼朝、西夏,都是建立在中國這塊土地上的歷史政權,但在當時,畢竟屬於不同的國家。

石敬瑭於天福七年(942)六月在鄴都(即魏州,今河北大名)去世,年五十一歲,諡號聖文章武明德孝皇帝,廟號高祖,死後葬於顯陵,在今河南宜陽西北石陵村西,現為全國重點文物保護單位。即使是歷史上的反面人物,至少對後人也有警示教育的價值,後來的秦檜、汪精衛也莫不如此。

本文經山西人民出版社授權節選自《沙陀往事:從西域到中原的沉浮》第十二章,注釋從略。山西人民出版社2023年6月版。