摘要:魯迅以他的小說、散文、雜文和翻譯作品名世。從魯迅博物館、紀念館所存魯迅文物來看,他不但是一位偉大的思想家、作家、翻譯家,還是一位收藏大家。國內有六家魯迅的博物館和紀念館,藏有魯迅收集的大量古物。雖然他不以收藏家名世,卻留給世人豐富的文化遺產。魯迅的古物收藏與他的思想、文學創作和美術事業都是密切相關的,均體現了他對中國文化的審視。

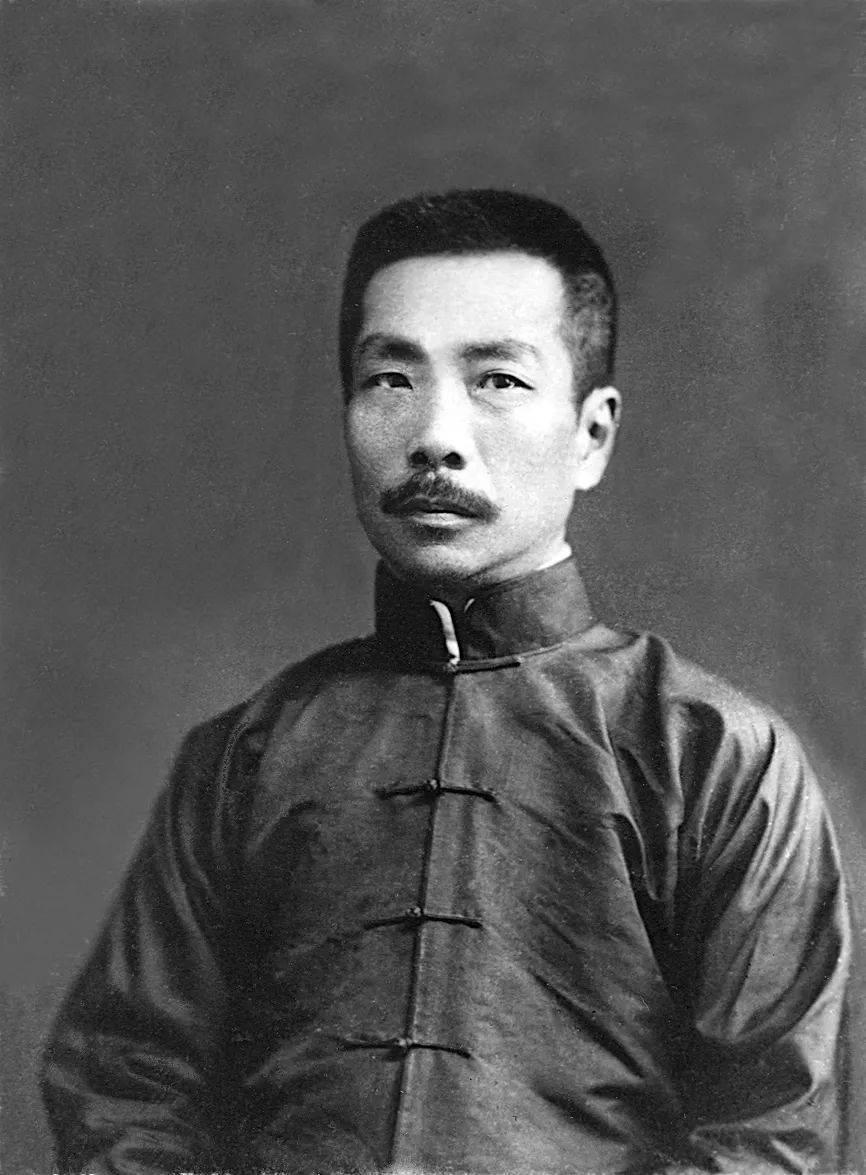

魯迅(圖1)一生創作了大量的小說、散文和雜文,翻譯了大量外國文學及理論作品,寫下了中國第一部小說史,參與創建了中國第一個國立歷史博物館和圖書館。1918年他以「魯迅」為筆名,發表了中國現代文學史上第一篇白話小說《狂人日記》,從此便以文章名世。魯迅晚年更以倡導中國木刻活動,為中國美術事業作出了傑出的貢獻。1956年北京魯迅博物館建館後,紹興、上海、廈門、廣州和南京相繼建立了魯迅紀念館。從各館所藏的魯迅遺物來看,他不但是一位偉大的思想家、作家、翻譯家,還是一位收藏大家。他雖然不以收藏家名世,但他留給世人的文化遺產中,有豐富的古物藏品,其中以北京魯迅博物館收藏最富。在魯迅的藏品中最多的是圖書,其次還有大量的石刻拓片、漢畫像、古錢、古磚、陶俑、銅鏡等。魯迅的收藏興趣大多與他對中國傳統文化的審視、美術研究相關。

圖1 魯迅像(攝於 1925 年)

一、古書收藏

作為讀書人,魯迅最鍾情的收藏當然是書籍,其中古籍占有很大的比重。他的家庭雖然是舊式家庭,但並沒有多少藏書。魯迅家「祖傳的書有點價值的只是一部木板《康熙字典》,一部石印《十三經註疏》,《文選評註》和《唐詩叩彈集》,兩本石印《爾雅音圖》」,還有一部任渭長畫的《于越先賢像傳》和《劍俠圖傳》。魯迅十六歲前就已經讀完四書五經,離家之前就幾乎讀過了十三經。求知若渴的魯迅讀了大量的課外書,特別注重古代小說、野史雜說和帶有插圖的書。他少年時就喜愛收藏帶有圖畫的書,曾購買過《毛詩品物圖考》《海仙畫譜》,還有木版的《晚笑堂畫傳》等。他買書時還有很深癖好,就是對書品要求非常高;如果發現有墨污,或是裝訂歪斜的頁子,一定要拿去更換,如果不能退換的,就折價賣給別人,自己再貼錢另買新書。如果是喜愛的書,遇上印刷裝幀或色彩更好的,他會另購一冊保存。這就是《魯迅日記》中常有重出的購書記錄的原因。

魯迅的藏書範圍非常廣泛,在現存的一萬多冊藏書中,古今中外,經史子集無不涉獵。他一生創作小說、散文、雜文、詩歌、序跋、校記等文章共計一千餘篇,涉及古今中外書籍一萬多部(篇),涉及古今中外人物五千多位。從購書、藏書、讀書、寫書、編書到論書,魯迅的一生也是讀書人的一生。從魯迅文章和藏書中涉及的書來看,他的閱讀量是相當大的;有些買不起的書,還經常到圖書館去閱讀。他的讀書範圍遠超過他的藏書,魯迅稱得上博覽群書。

魯迅所購古籍,大部分在1912年至1926年間購於北京琉璃廠書肆。據《魯迅日記》統計,魯迅在北京居住的14年間,到琉璃廠480多次,購買經史子集各部古籍3800多冊。1911年,魯迅在紹興教書時,就曾托當時已在北京工作的好友許壽裳到琉璃廠為他購書。1911年1月2日,魯迅致許壽裳信中說:「聞北京琉璃廠頗有典籍,想當如是,曾一覽否?」4月12日信中又問:「北京琉璃廠肆有異書不?」可見魯迅對琉璃廠是久慕其名。1912年初,魯迅應蔡元培的邀請,去南京臨時政府教育部工作,同年5月5日隨教育部北遷來到北京,稍事修整,12日就來到琉璃廠。《魯迅日記》載:

(5月12日)星期休息。……下午與季茀、詩荃、協和至琉璃廠,歷觀古書肆,購傅氏《纂[籑]喜廬叢書》一部七本,五元八角。

(5月25日)下午至琉璃廠購《李太白集》一部四冊,二元;《觀無量壽佛經》一冊,三角一分二;《中國名畫》第十五集一冊,一元五角。

(5月26日)星期休息。下午同季巿、詩荃至觀音寺街青雲閣啜茗,又游琉璃廠書肆及西河沿勸工場。

(5月30日)得津帖六十元。晚游琉璃廠,購《史略》一部兩冊,八角;《李龍眠白描九歌圖》一帖十二枚,六角四分;《羅兩峰鬼趣圖》一部兩冊,兩元五角六分。

從日記看,魯迅到教育部工作後,有了較好的經濟收入,這是他能較從容地購書的原因之一;但是對於較貴的書,魯迅在購買時還是比較謹慎。魯迅到北京第一個月就4次光顧琉璃廠,第一次得津貼就去買書,可見他對琉璃廠嚮往已久。據《魯迅日記》統計,魯迅到北京的第一年,即1912年從5月進京到年底,共得津貼710元,購書90種、200多冊,用了160多元。年底,魯迅感慨道:

審自五月至年莫,凡八月間而購書百六十餘元,然無善本。京師視古籍為骨董,唯大力者能致之耳。今人處世不必讀書,而我輩復無購書之力,尚復月擲二十餘金,收拾破書數冊以自怡說,亦可笑嘆人也。

民國時暴漲的書價讓魯迅感到難以承受。魯迅在《買〈小學大全〉記》中談到當時的書價:

線裝書真是買不起了。乾隆時候刻本的價錢,幾乎等於那時的宋本。明版小說,是五四運動以後飛漲的;從今年起,洪運怕要輪到小品文身上去了。至於清朝禁書,則民元革命後就是寶貝,即使並無足觀的著作也常要百餘元至數十元。我向來也走走舊書坊,但對於這類寶書,卻從不敢作非分之想。

顯然,「善本」的價格是魯迅承受不起的。1920年左右,魯迅的月工資為300元,在購書方面,每年大約用去五分之一。

藏書家韋力先生所著《魯迅藏書志》按經史子集分類介紹,厚厚的三大卷,為研究魯迅藏書的學者們提供了索引式的幫助。韋力說:

我感慨於魯迅不但是一位偉大的思想家,竟然還是一位目錄版本學家。雖然魯迅的藏書中很多是晚近刻本,甚至有一些是石印本、影印本或者是排印本,但這些書從底本角度而言,幾乎每一種書都是當時所見最佳之本。

這對一個公務員、一個自由撰稿人來說,是很大的經濟負擔,這也是他常常感嘆書價太貴的原因所在。

二、石刻拓片收藏

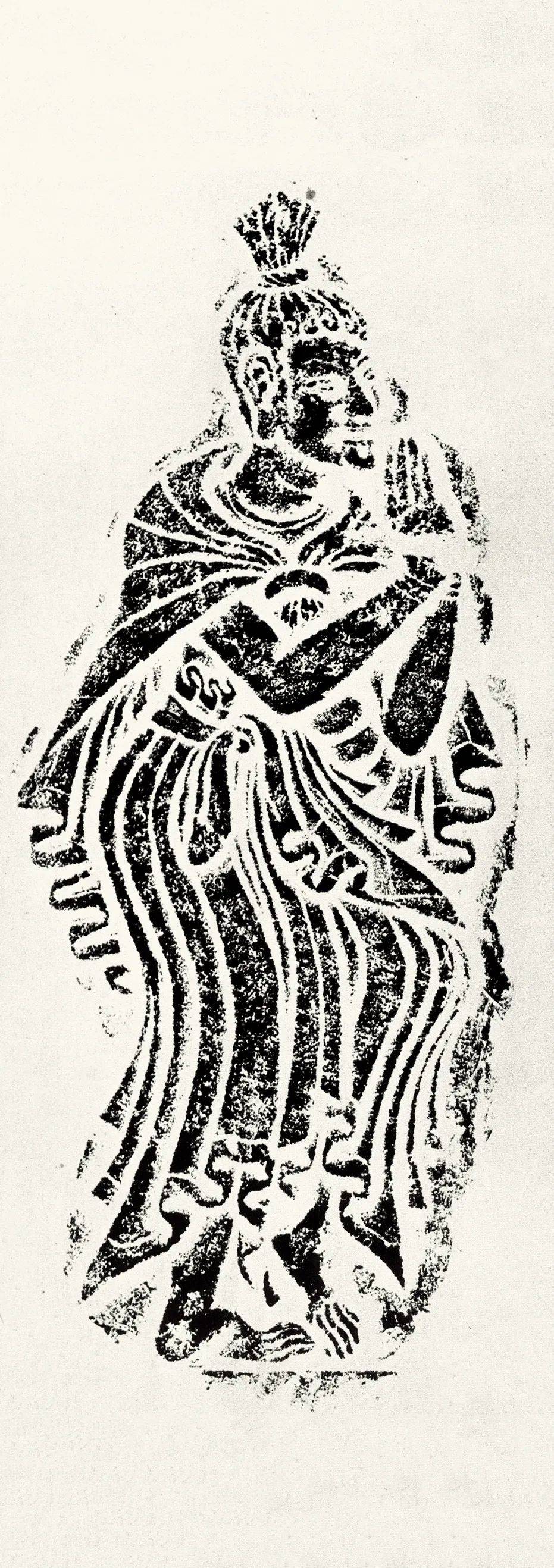

魯迅自幼讀經,國學修養深厚。赴日本留學時,師承國學大師章太炎學習小學,對金石、古文字頗有研究興趣。1911年在紹興教學期間,帶學生去過蘭亭、快閣、宋六陵、柯橋、七星岩等地,還和周建人、王鶴照一起郊遊,採集植物標本或拓碑帖。1912年,魯迅北上北京,到教育部任職,至1919年居住在紹興會館期間,搜集了兩漢至隋唐時期的大量石刻拓片,其中包括造像(圖2)、墓誌(圖3)、碑拓、磚拓、瓦拓、銅鏡、錢幣、漢畫像等。此後仍有零散的收藏,一直到晚年他都對此保持關注。現在保留在北京魯迅博物館的拓片有4217種,5900餘張。

圖2 北齊 王龍寺造像

圖3 東漢元初二年 張盛墓碣

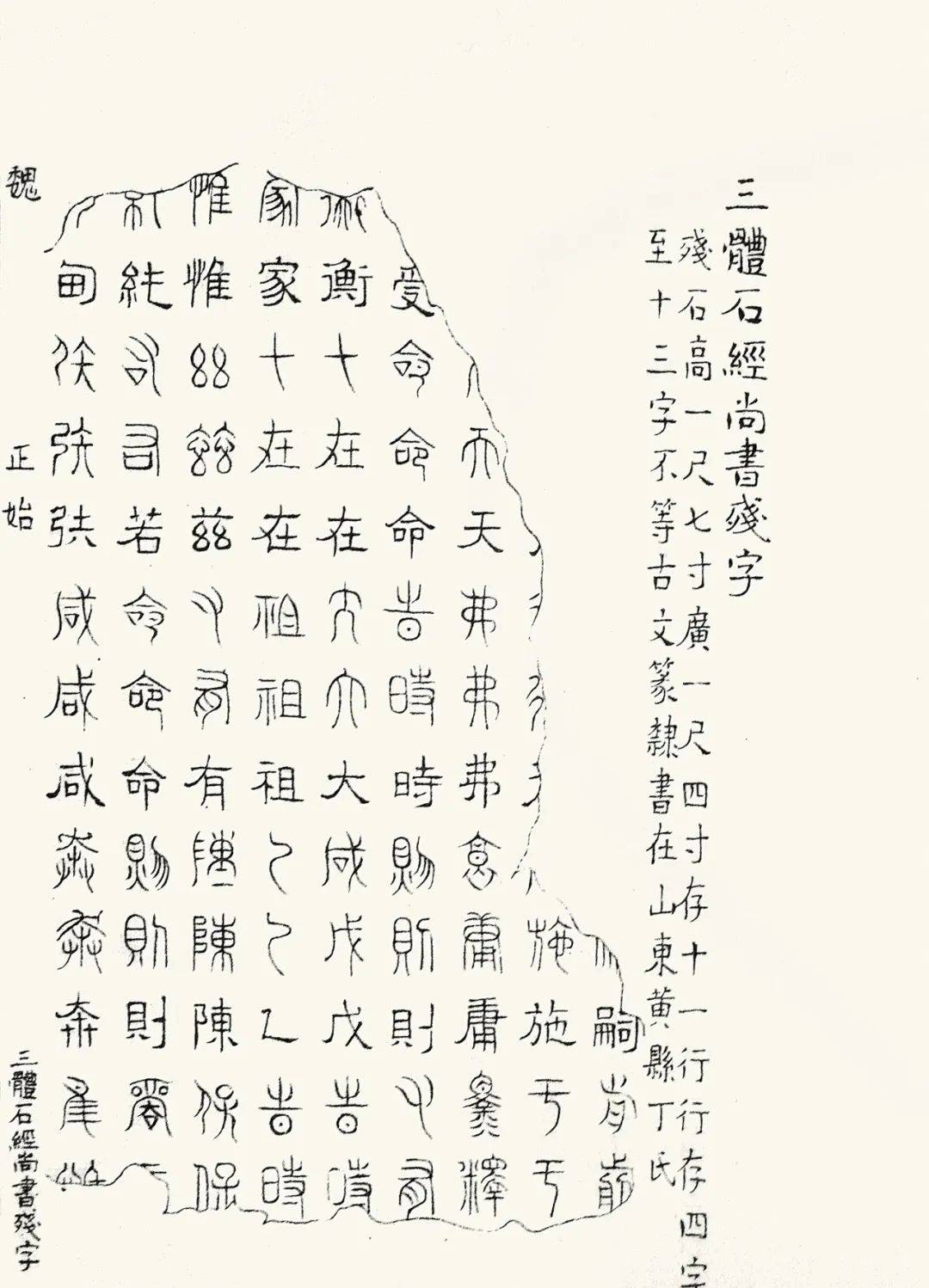

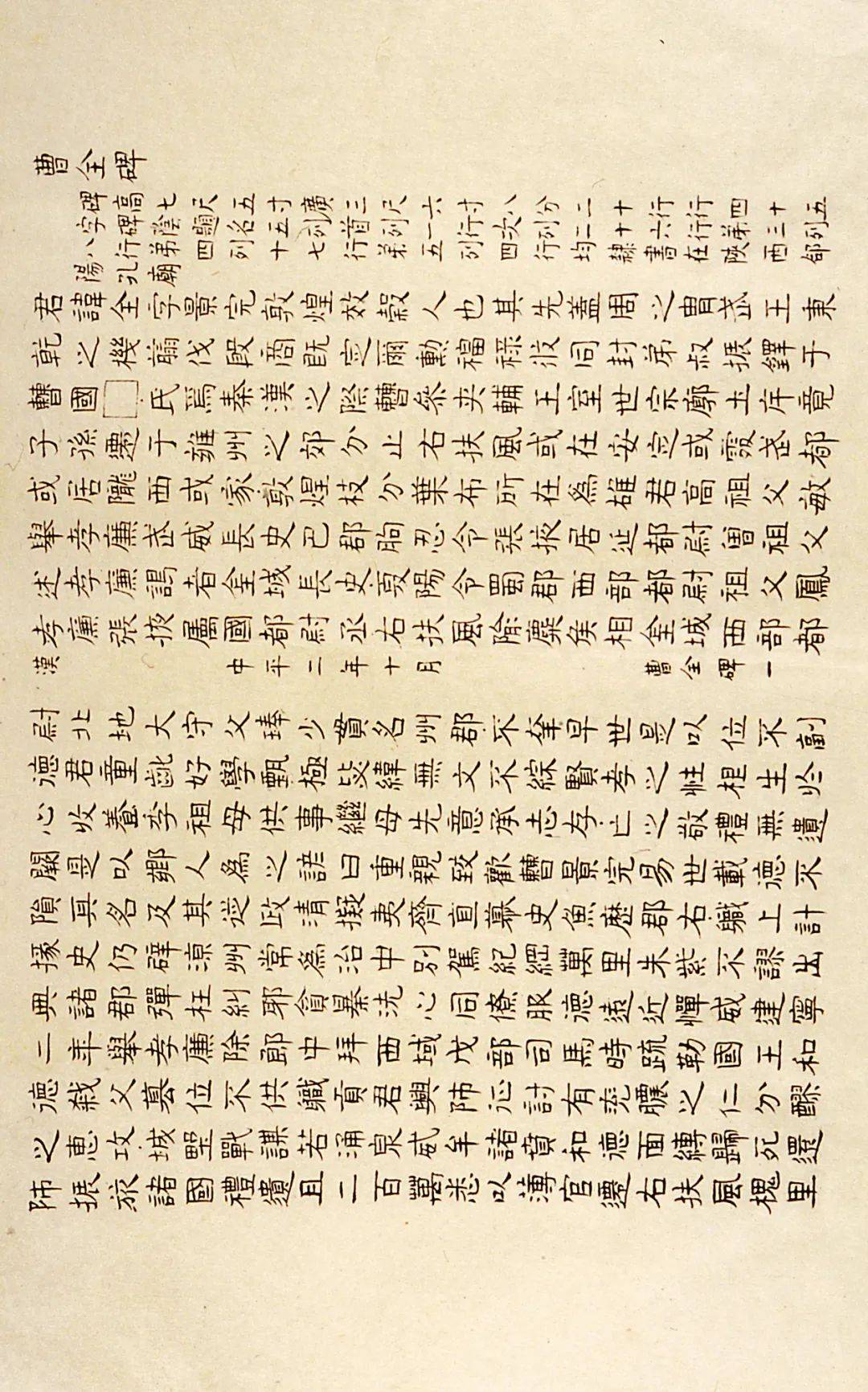

大約在魯迅創作《狂人日記》並開始「一發而不可收」地創作小說以前,魯迅的很多精力都用在收藏拓片、抄古碑(圖4、圖5)和研究碑帖上。魯迅在《〈吶喊〉自序》中曾描述在紹興會館的生活:「許多年,我便寓在這屋裡鈔古碑。」1916年至1918年的《魯迅日記》中,多有「錄碑」「夜獨坐錄碑」「夜校碑」的記載。

圖4 魯迅手抄《三體石經》

圖5 魯迅手抄《曹全碑》

1912年6月26日,《魯迅日記》載:

上午太學者持來石鼓文拓片十枚,元潘迪《音訓》二枚,是新拓者,我以銀一元兩角五分易之。

這是魯迅最早的購買拓片記錄。知道魯迅有此好,好友季自求、楊莘士、錢稻孫、胡綏之、陳師曾等都贈送過拓片給魯迅。1915年4月以後,魯迅開始大量購買金石學著作和搜集大量的金石碑帖,其中重點是漢畫像、唐以前的碑帖拓片、六朝造像及少量的秦漢磚、瓦當拓片。

1916年,魯迅收集整套拓本較多,如1月12日,請汪書堂代買山東金石保存所藏石拓本全分117枚;1月22日,購買《響堂山刻經造像》拓本一分64枚;3月11日,購買孔廟中六朝、唐、宋石刻拓本14枚;3月12日,購買孔廟漢碑拓本一分19枚;5月31日,購買江寧梁碑全拓一分16枚;9月8日購買雲峰太基山摩崖刻舊拓不全本31種33枚。如此大力搜購,表明魯迅是在致力於系統收藏古代碑拓,以集大成。主要收藏範圍是從漢代、六朝至隋唐的碑拓和造像,地域有河南、山東、河北、陝西、山西、四川等。魯迅之所以大量地搜購碑拓和造像拓片是在為編纂《六朝碑拓文字集成》《漢畫像集》《中國字體變遷史》等書做準備。魯迅購買金石類圖書又是為了系統地研究。魯迅除廣輯大量碑拓外,還注意搜集精拓本。1916年魯迅購買了晚清收藏大家端方藏拓,如7月28日購買端氏藏石拓本一包,計漢、魏、六朝碑碣14種17枚,六朝墓誌21種27枚,六朝造像40種41枚,總計75種85枚;8月8日收端氏所藏造像拓本32種35枚;8月12日收端氏所藏石刻小品拓片22種25枚;又匋齋藏磚拓片11枚;10月29日購買端氏藏石拓本27種33枚;11月12日買端氏藏石拓本4種4枚;11月24日買端氏藏石拓片3種4枚。

1917年,魯迅仍繼續大量購買碑拓、造像和墓誌,特別偏重於六朝造像和墓誌的收藏,共購買拓片1800多枚。大宗購買的記錄如3月18日,買洛陽龍門題刻全拓一分,大小約1320枚;3月20日,買河朔隋以前未著錄石刻拓本30種共48枚;5月6日,買六朝雜造像拓本11種28枚;5月19日,買六朝造像拓本4種13枚;6月17日,買六朝造像拓本7種13枚;11月4日,買吳興姚氏所藏六朝造像10種13枚。

洛陽龍門題刻,出自河南洛陽龍門石窟,舉世聞名,雕刻在伊河兩岸的山崖上,長約一公里。從北魏孝文帝遷都洛陽時開始建造,經東魏、北齊、隋、唐至北宋,開鑿400餘年,現存窟龕2300多個,碑刻題記2800餘塊,佛塔70餘座,造像近11萬尊,居中國石窟之首。魯迅所購題刻全拓一份大小約1320枚,指當時所能拓到的較完整的拓片,雖然不是全部題刻的一半,但也具有了相當的規模。這是魯迅購買的最大宗拓片。魯迅本年月工資為300元,他用33元的價格買下此套拓片,占月俸的十分之一;但33元的價格合每枚拓片2分5厘,可見當時的拓片是極便宜的。

魯迅大量彙集六朝碑誌是在為編纂六朝碑拓文字集成做準備。他後來編寫的《六朝墓名目錄》《六朝造像目錄》和《直隸現存漢魏六朝石刻錄》等,都是以他自已的收藏為基礎的。

1918年至1919年間,魯迅拓片收藏的重點仍在六朝墓誌、秦漢磚瓦拓片,如1919年2月12日,在德古齋買端氏藏磚拓片一包,計漢墓磚380枚,雜磚11枚,六朝墓磚25枚,唐、宋、元墓磚7枚,總計423枚。魯迅博物館現存瓦當拓片僅有169種317張,可見散佚很多。由於端方藏拓精到,魯迅購買其藏拓不遺餘力。

對於魯迅而言,收藏石刻拓片很大程度上是一種樂趣,也是為了解脫精神上的苦悶。以他的才學,在搜集整理過程中進行深入的研究並取得了卓越的成果。1916年後,魯迅先後撰寫了《〈呂超墓志銘〉跋》《呂超墓出土吳郡鄭蔓鏡考》《〈大雲寺彌勒重閣碑〉校記》《會稽禹廟窆石考》等多篇金石考證文章,還編輯過《俟堂專文雜集》《寰宇貞石圖》等。

魯迅收藏的石刻拓片無論專業性,還是質量、數量,都首屈一指,他可稱為中國近代史上的收藏大家。特別是一些從未見於任何著錄的和實物已損毀不存的拓片尤為珍貴。這些收藏品都是研究中國歷史、美術史、書法史的重要材料,魯迅的石刻拓片收藏與研究對中國文化事業有巨大的貢獻。

三、漢畫像拓片收藏

1913年9月11日《魯迅日記》載:「胡孟樂貽山東畫像石刻拓本十枚。」胡孟樂是浙江紹興人,與魯迅同期留學日本,同時在紹興教書,同在教育部工作。此次贈魯迅的漢畫像拓片是山東武梁祠畫像佚存石拓本,這是魯迅收藏漢畫像拓片的開始。

漢代畫像石是漢代刻於墓室與地面祠堂、門闕等建築上的裝飾雕刻,是我國最早的浮雕藝術。漢畫像的發現與研究早在北宋時期就已開始,金石學也由此發端,到民國初期已有大量的著錄。20世紀初,開始用近代考古學方法整理漢畫像資料。魯迅做的正是這個工作,在民國初期,他是這門學問的開拓者之一。

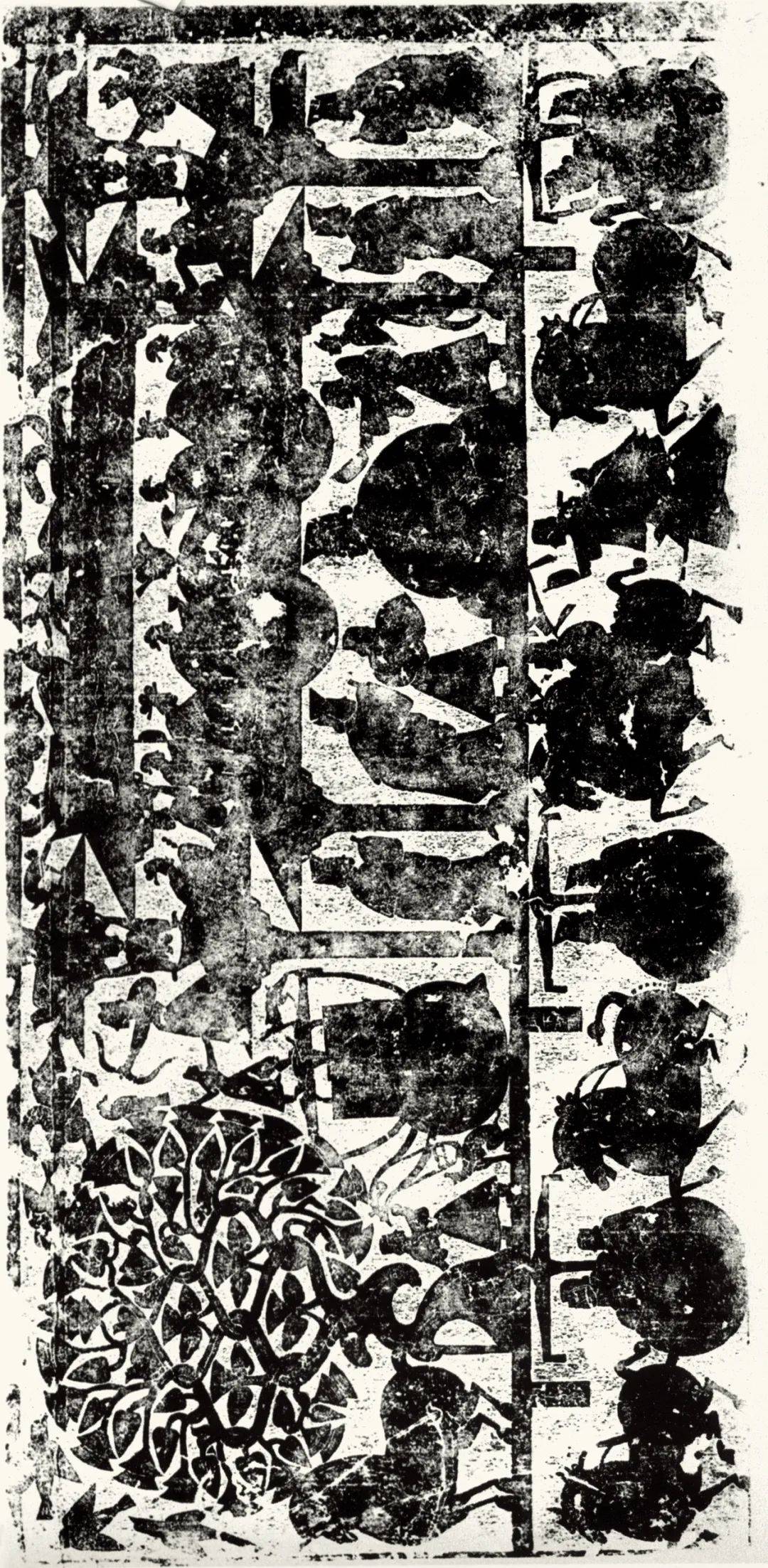

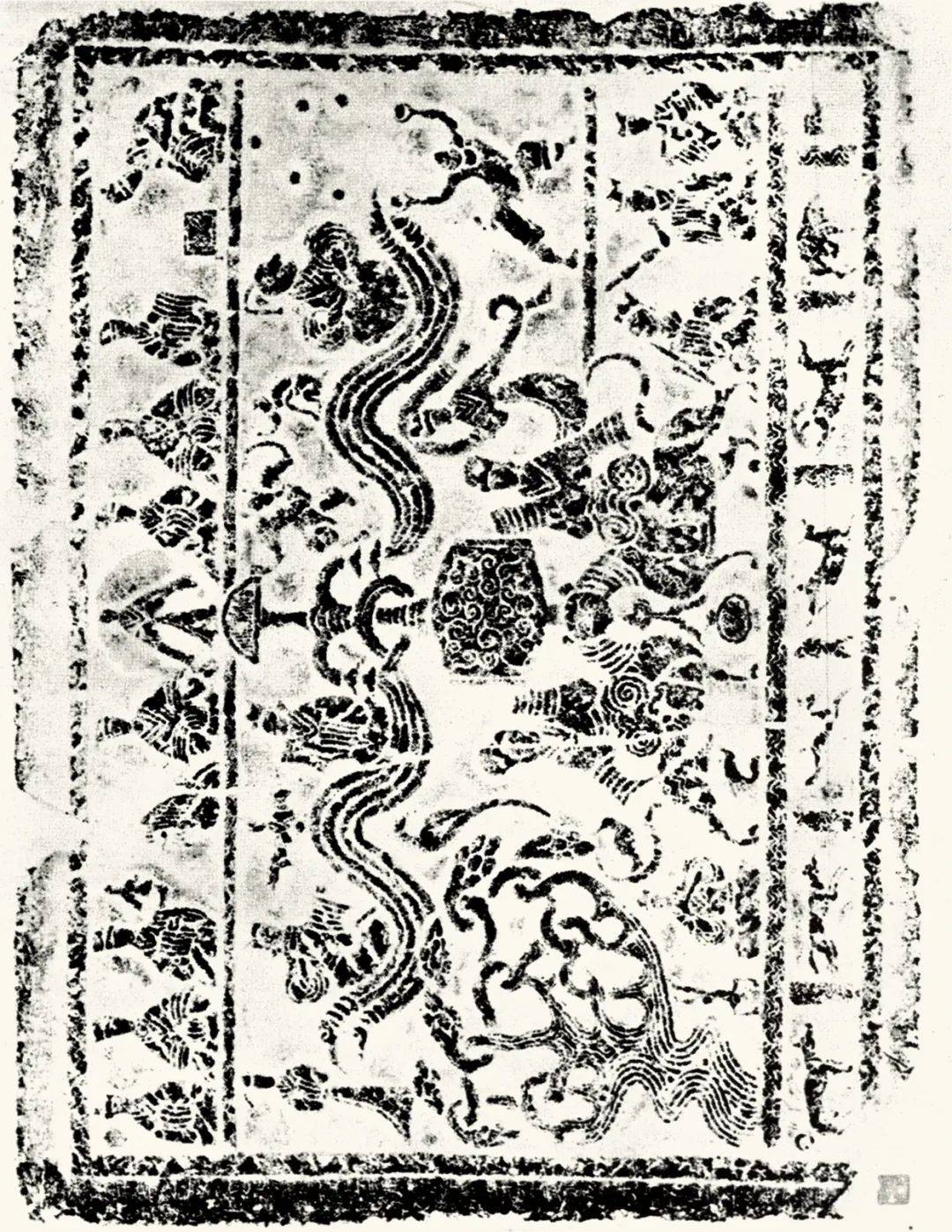

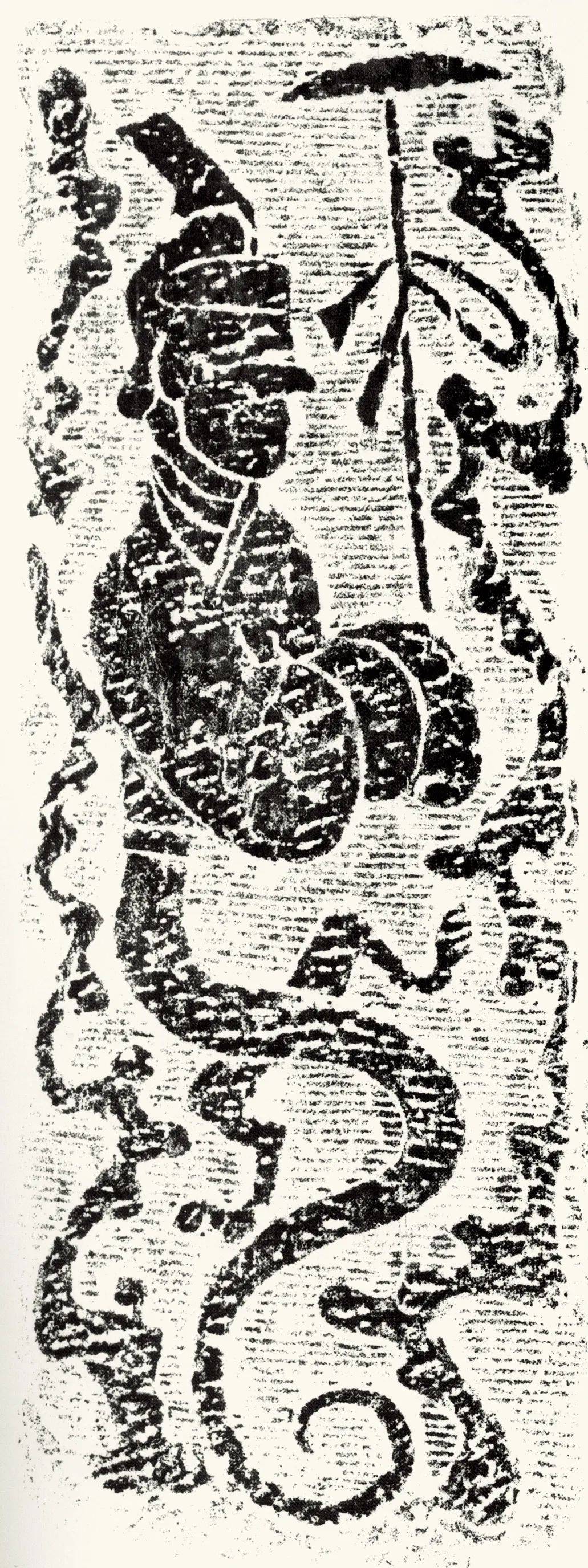

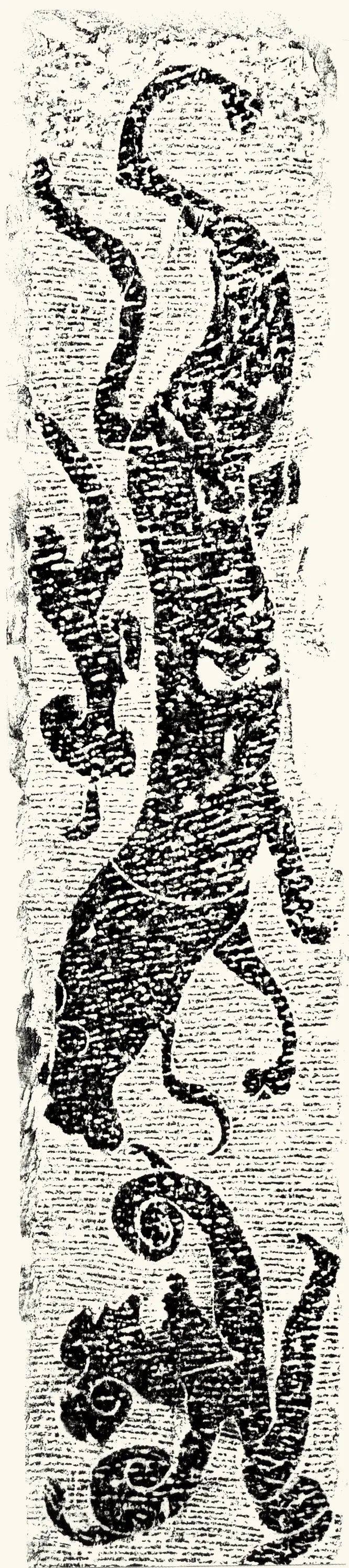

魯迅大量收藏漢畫像拓片是從1915年開始,直到1935年。現保存在魯迅博物館中的漢畫像拓片有700餘幅,主要是山東漢畫像(圖6、圖7)和河南南陽漢畫像(圖8~圖10),其中山東漢畫像360餘幅,南陽漢畫像有290幅,此外還有出自四川、甘肅、江蘇等地的漢畫像。

圖6 勁鼓舞樂 山東戴氏祠漢畫

圖7 山東武氏祠漢畫

圖8 伏羲 河南南陽畫像

圖9 女媧 河南南陽畫像

圖10 象人斗虎 河南南陽畫像

魯迅在漢畫像的積累上不遺餘力,曾想編一部《漢畫像集》。1919年6月9日給臺靜農的信中曾表示自己想印漢畫像的「小野心」:

對於印圖,尚有二小野心。一、擬印德國版畫集,此事不難,只要有印費即可。二、即印漢至唐畫象,但唯取其可見當時風俗者,如遊獵,鹵簿,宴飲之類,而著手則大不易,五六年前,所收不可謂少,而頗有拓工不佳者,如《武梁祠畫象》《孝堂山畫象》《朱鮪石室畫象》等,雖具有,而不中用;後來出土之拓片,則皆無之,上海又是商場,不可得。兄不知能代我補收否?即一面收新拓,一面則覓舊拓(如上述之三種),雖重出不妨,可選其較精者付印也。

以後更是不斷搜集,不僅從琉璃廠等書肆購買,還通過臺靜農等友人在各地搜集。1926年8月前曾作過一篇《漢畫像集擬目》。但他出版《漢畫像集》的願望由於財力不足等種種原因,最終未能如願。

魯迅還在他的文章中多次提及漢畫像。《說鬍鬚》一文中曾提到:

清乾隆中,黃易掘出漢武梁祠石刻畫像來,男子的鬍鬚多翹上;我們現在所見北魏至唐的佛教造像中的信士像,凡有鬍子的也多翹上,直到元明的畫像,則鬍子大抵受了地心的吸力作用,向下面拖下去了。

在《朝花夕拾·後記》中這樣描述武梁祠的漢畫像:

漢朝人在宮殿和墓前的石室里,多喜歡繪畫或雕刻古來的帝王、孔子弟子、列士、列女、孝子之類的圖。宮殿當然一椽不存了;石室卻偶然還有,而最完全的是山東嘉祥縣的武氏石室。我仿佛記得那上面就刻著老萊子的故事。但現在手頭既沒有拓本,也沒有《金石萃編》,不能查考了;否則,將現時的和約一千八百年前的圖畫比較起來,也是一種頗有趣味的事。

可見魯迅對漢畫像的研究與觀察是如此細緻。

魯迅收藏漢畫像的目的之一就是研究古代美術,並運用於現代美術創作中。魯迅多是從美術考古的角度去搜集漢畫像拓片的,對漢畫像的收藏與研究是他一生的愛好,曾多次計劃將收集的漢畫像石拓片整理出版。為此,魯迅做過大量的工作,1926年前,就寫過《漢畫像考》,並計劃編印出版,但未能完成。現只存殘稿50多頁。在魯迅的手稿中還有一頁自擬的《漢畫像目錄》草稿,現存魯迅博物館。在20世紀20年代末魯迅收集的漢畫像已具有相當的規模。到去世前,他所收集的漢畫像數量眾多,在當時漢畫像拓片收藏者中,魯迅已是佼佼者。他主張把漢畫藝術融入中國新興版畫藝術中,在1935年9月9日致李樺的信中說:

漢人刻石,氣魄深沉雄大,唐人線畫,流動如生,倘取入木刻,或可另闢一境界也。

魯迅深愛漢畫像藝術,並把它應用在封面設計中。譯文集《桃色的雲》(圖11)、《心的探險》(圖12)的封面是由魯迅親自設計的,其中就採用了漢畫像的素材。當中國漢畫像研究還處於金石學和考古學領域階段時,魯迅就已經把它介紹到美術領域了,這使中國新興版畫獲益匪淺。在中國美術史及漢畫像研究的諸多論著中,魯迅的這段話總是被引用。他倡導把從中國古代線條藝術中感悟到的美,運用到新興版畫的創作之中。

圖11 《桃色的雲》封面書影

圖12 《心的探險》封面書影

四、錢幣收藏

《魯迅日記》載,1913年8月16日,「午後往琉璃廠,在廣文齋買古泉十八品,銀一圓」。這是魯迅到北京後第一次購買古錢幣的記載。據《魯迅日記》統計,至1919年6月21日,魯迅購買古錢共27次,收藏166枚。購買地點多在廣文齋、雲松閣(李竹泉)及古董小市等。錢幣的種類有春秋戰國時的刀幣、布幣,漢、唐、宋、元、明及清代的古錢。其中不乏較珍貴的品種,如戰國時期的「三字齊刀」「甘丹刀」,新莽時期的「大泉五十」「小泉直一」,唐代「得壹元寶」等。

魯迅具有很專業的眼光,為了收藏古錢幣,他專門購置了《古今泉略》《古金待問錄》等多種專業書籍。通過不斷的學習,他具有很強的辨偽能力,《日記》中常有「佳」「系偽造品」的文字。魯迅對古錢幣不僅收藏,還頗有研究。在魯迅未刊手稿中存有標明「泉志」的手稿23頁,記有172種錢幣,分別註明了形狀、質地、文字字數及字體。

魯迅收藏錢幣時常與周作人交流,周作人當時還在紹興,魯迅購買的古錢約有一半寄往紹興。幾經遷徙變故,魯迅離開北京時將古錢都留在了西三條家中。現魯迅博物館尚存魯迅收集的古錢有123枚。

五、陶俑收藏

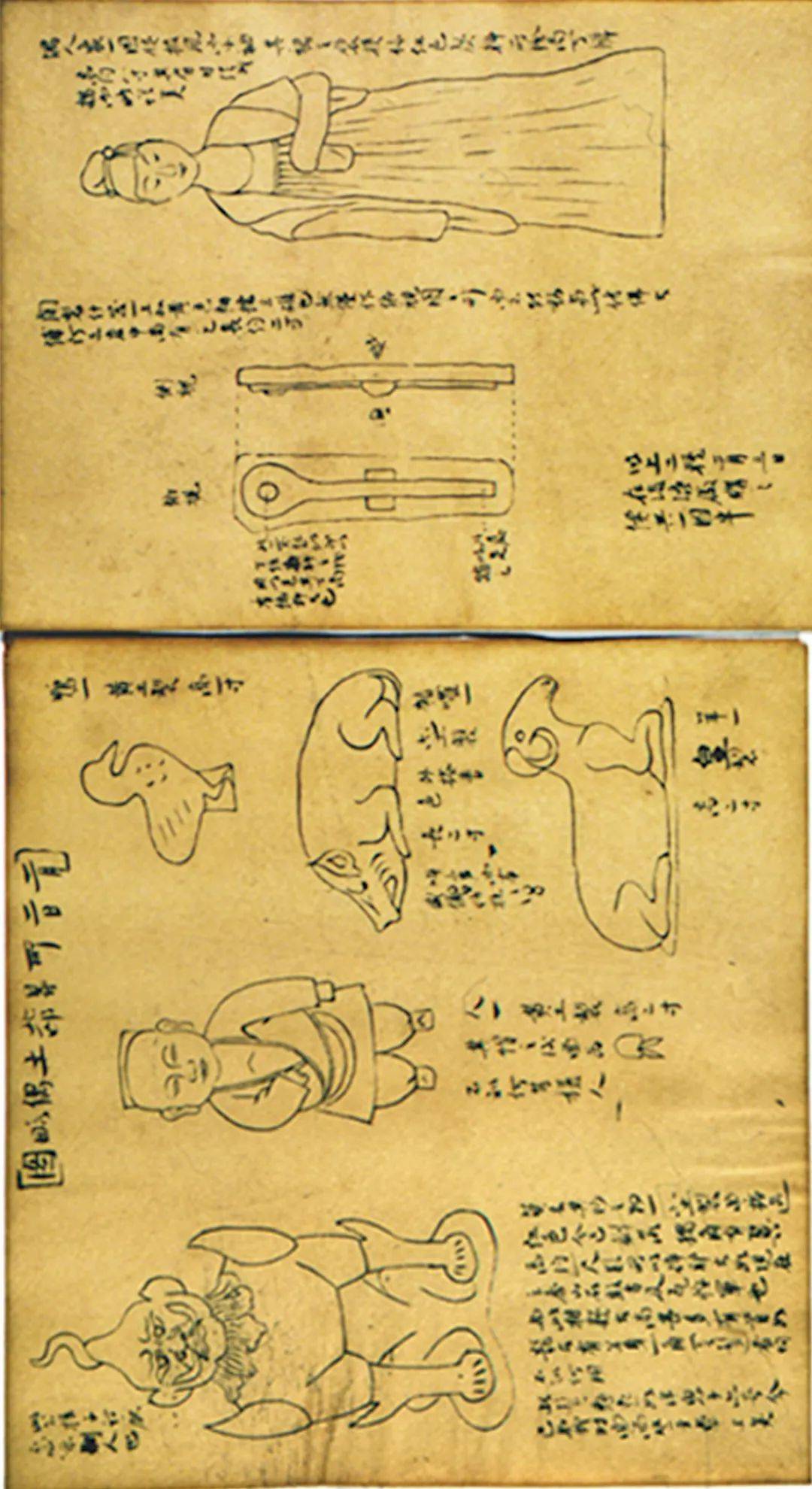

俑,亦稱「偶人」,是古代隨葬的造型類藝術品,一般以泥、陶、瓷等材質製作,題材以人物、動物為主,在秦漢至隋唐時期最為盛行。據統計,魯迅收藏的俑(圖13)有57件,其中人俑38件、動物俑19件。其中有漢代6件、南北朝3件、隋代3件、唐代36件、宋代4件、明代3件、清代2件。在魯迅收藏的俑中,年代最早的是西漢彩繪陶女侍俑,此外還有各時代的武士俑、女樂俑及石豬、陶馬、陶貓頭鷹、三彩小鳥等。

圖13 魯迅收藏的陶俑

通過對俑的研究,可以考證該俑所處時代的生活、服飾及藝術特點等。魯迅購買俑的目的,一方面是收藏保護文物,一方面對俑進行研究。1913年2月2日魯迅從琉璃廠買到河南北邙出土的隨葬品五件,非常珍愛。魯迅自幼白描功底很好,他將所購土偶以白描的形式繪製下來,並在上面寫了說明(圖14)。

圖14 魯迅手繪的《土偶圖》

六、古磚收藏

古磚是古代的建築材料,戰國時期就有使用。古磚上的紀年、紀址、文字、花紋等是一種重要的歷史資料,是金石學研究的重要部分。魯迅從日本回國後在紹興任職時就開始搜集古磚,1912年到北京後仍在搜集古磚實物及拓片,常與周作人互寄古磚拓片進行研究,並想編寫一部紹興地區的古磚拓本集《越中專集》。《周作人日記》載:

(1914年6月23日)在貫珠樓紅木店得漢磚二,計洋一元。令為上蠟,約廿八九取。文一曰「馬衛將作」,一曰「建寧元年八月十日造作」,皆蕭山、杭塢山物,光緒丙申出土,距今共一千七百四十八年矣。

1915年6月22日《魯迅日記》載:「得二弟信並馬衛將作磚拓本二枚,十九日發。」「馬衛將作」是磚上所刻的名號。由日記可看出兄弟二人在這一時期愛好相同,所研究的器物與所閱讀的書也相近。周作人得到磚後令店主上蠟,後又製成拓片寄給魯迅鑑賞。魯迅所藏的「甘露」磚、「永和」磚、「河平」磚、「建寧」磚等拓片都是周作人從紹興寄給魯迅的。

至1924年,魯迅已收集到古磚實物20多枚。1924年9月21日,魯迅以他十餘年收藏的古磚及拓片為基礎,編定了《俟堂專文雜集》,並撰寫了《〈俟堂專文雜集〉題記》。俟堂,是魯迅早年的別號。《俟堂專文雜集目錄》收入漢魏六朝磚拓170件,隋2件,唐1件。魯迅在題記中寫道:

曩嘗欲著《越中專錄》,頗銳意搜集鄉邦專甓及拓本,而資力薄劣,俱不易致,以十餘年之勤,所得僅古專二十餘及打本少許而已。遷徙以後,忽遭寇劫,孑身逭遁,止攜大同十一年者一枚出,余悉委盜窟中。日月除矣,意興亦盡,纂述之事,渺焉何期?聊集燹余,以為永念哉!甲子八月廿三日,宴之敖者手記。

這段文字中記載了魯迅與周作人夫婦發生矛盾後,被迫遷出八道灣的情形。1924年6月11日下午往八道灣宅取書及物品時,受到周作人和其妻的罵詈毆打,緊急中帶出的古物只有大同十一年的剡中磚硯,可見魯迅對這方磚硯的重視和珍愛。

魯迅在北京時,多在琉璃廠收集古磚及拓片,「萇安雍州劉武妻」磚、「李巨妻」磚、「阿奴」磚等拓片都是從琉璃廠購得。1919年2月12日,《魯迅日記》載:

俟二弟至同游廠甸,在德古齋買端氏臧專拓片一包,計漢墓專三百八十,雜專十一,六朝墓專廿五,唐、宋、元墓專七,總四百廿三枚,券五十元。

本日所購為端方藏磚拓片中最大一宗,共423枚,花了50元,合每枚0.12元。魯迅博物館現存古磚拓片324種,338枚。可見有很多已經散佚。

魯迅所藏拓片還有一個來源就是朋友贈送或代買,如上述的「大同十一年」磚即是商契衡所贈。《俟堂專文雜集》目錄中有題記:「大同十一年專 已制為硯 商衡契持來 蓋剡中物」。「剡」即商衡契家鄉浙江嵊縣(今嵊州市)。大同十一年(545)磚,已被改製成磚硯,有紫檀木蓋及托。此磚硯經常置於「老虎尾巴」東壁下的書桌上。其他還有如:1915年10月27日,「師曾贈『後子孫吉』專拓本二枚,貴築姚華所臧」。1917年10月5日,「季巿持來專拓片一枚,『龍鳳』二字,雲是仲書先生所贈,審為東魏物,字刻而非印,以泉百二十元得之也」。1918年3月11日,「陳師曾與好大王陵專拓本一枚」。

在魯迅所藏古磚拓片中,有一大批「刑徒磚」拓片。1918年5月23日《魯迅日記》載:「往留黎廠德古齋買得恆農墓專拓片大小百枚,內重出二枚,二十四元。」為此,魯迅曾購買過羅振玉輯《恆農冢墓遺文》一書,該書內容為洛陽地區出土的刑徒磚拓200餘種,是研究洛陽刑徒磚的重要參考書。魯迅參照此書,買得恆農墓專拓片百枚。現「魯迅藏拓片目錄」中有刑徒磚拓113枚,多為本日所購。

魯迅為了古磚研究,曾購買過《漢魏六朝專文》《千甓亭古專圖釋》《百專考》等多種專業工具書,與實物及拓片比對研究。1915年7月19日《魯迅日記》載:「夜寫《百專考》一卷畢,二十四葉,約七千字。」夜寫7000字,可見其興致之高。通過潛心學習和研究,魯迅對於古磚及拓片的鑑定具有高超的眼力。有一次購買了一枚「大原平陶郝厥」磚,魯迅懷疑是偽作,於是與商家商議換為「趙向妻郭」磚,次日換得。

七、銅鏡收藏

銅鏡,是古代用銅鑄造的鏡子,是一種生活用具。古代銅鏡製作精良,形態美觀,通常鑄有華麗的圖紋與銘文。

《魯迅日記》中有多次購買銅鏡及銅鏡拓片的記錄。《魯迅日記》載:

(1914年12月20日)下午至留黎廠……買古竟一面,一元,四乳有四靈文。

(1915年2月28日)午後往廠甸買十二辰竟一枚,有銘,鼻損,價銀二元。又唐端午竟一枚,一元。

(1915年3月1日)夜,季自求來,贈鼯鼠蒲桃鏡一枚,葉上有小圈,內楷書一「馬」字,言得之地攤。

(1918年3月25日)午後往留黎廠……買青羊竟一枚,日有憙竟一枚。

魯迅還曾購買、收藏了數十種古鏡拓片,現在北京魯迅博物館還存有40多種。

魯迅曾購買過《遁庵古鏡存》《古鏡圖錄》等著作,對古代銅鏡進行專門研究。1918年7月29日,魯迅收到二弟周作人從紹興寄來的《吳郡鄭蔓鏡》拓片二張。鄭蔓,漢代吳郡(今江蘇蘇州)人,以鑄鏡著名,後人造鏡多假託其名。此鏡在浙江紹興蘭上鄉灰灶頭村,與《呂超墓誌》同時出土。周作人回紹興省親時發現此鏡,寫信給魯迅,「告言徑建初尺四寸四分,質似鉛,已裂為九,又失其二,然所闕皆華飾,而文字具在」,並寄拓片二紙。魯迅收到拓片後,發現「與所傳者絕異」。於是參照《古鏡圖錄》《志林》《關中金石記》《山海經》等書籍,並結合自己所藏,對此鏡作了詳細的考證,寫出《呂超墓出土吳郡鄭蔓鏡考》一文。魯迅此文,旁徵博引,辭藻精練,言必有出處,論必有所據。關於此鏡的考證,迄今無超越者。

1925年2月9日,魯迅作《看鏡有感》一文,載3月2日《語絲》周刊第十六期,後收入雜文集《墳》。魯迅在文中通過對自己收藏的銅鏡的品評,主張儘量吸收外來文化。從文中可看出他對銅鏡藝術有很深入的研究。文中說:

因為翻衣箱,翻出幾面古銅鏡子來,大概是民國初年初到北京時候買在那裡的,「情隨事遷」,全然忘卻,宛如見了隔世的東西了。一面圓徑不過二寸,很厚重,背面滿刻蒲陶,還有跳躍的鼯鼠,沿邊是一圈小飛禽。古董店家都稱為「海馬葡萄鏡」。但我的一面並無海馬,其實和名稱不相當。記得曾見過別一面,是有海馬的,但貴極,沒有買。這些都是漢代的鏡子;後來也有模造或翻沙者,花紋可造得粗拙多了。漢武通大宛、安息,以致天馬蒲萄,大概當時是視為盛事的,所以便取作什器的裝飾。古時,於外來物品,每加海字,如海榴、海紅花、海棠之類。海即現在之所謂洋,海馬譯成今文,當然就是洋馬。鏡鼻是一個蝦蟆,則因為鏡如滿月,月中有蟾蜍之故,和漢事不相干了。

魯迅通過銅鏡所表現的藝術圖案,高度讚賞漢唐藝術,使用外來的花紋毫不拘束忌諱。

關於古鏡,魯迅從它的產生、品種和作用都有詳細的介紹:

現在流傳的古鏡們,出自冢中者居多,原是殉葬品。但我也有一面日用鏡,薄而且大,規撫漢制,也許是唐代的東西。那證據是:一,鏡鼻已多磨損;二,鏡面的沙眼都用別的銅來補好了。當時在妝閣中,曾照唐人的額黃和眉綠,現在卻監禁在我的衣箱裡,它或者大有今昔之感罷。但銅鏡的供用,大約道光、咸豐時候還與玻璃鏡並行;至於窮鄉僻壤,也許至今還用著。我們那裡,則除了婚喪儀式之外,全被玻璃鏡驅逐了。

……

宋鏡我沒有見過好的,什九並無藻飾,只有店號或「正其衣冠」等類的迂銘詞,真是「世風日下」。但是要進步或不退步,總須時時自出新裁,至少也必取材異域。倘若各種顧忌,各種小心,各種嘮叨,這麼做即違了祖宗,那麼做又像了夷狄,終生惴惴如在薄冰上,發抖尚且來不及,怎麼會做出好東西來?

魯迅通過古鏡藝術的發展史,提出要「放開度量,大膽地,無畏地,將新文化儘量地吸收」。

1923年7月23日《魯迅日記》載:「上午以大鏡一枚贈歷史博物館。」此枚無購買記錄,就像魯迅的書帳一樣,他的記帳並不是很全的。此枚「大鏡」經專家鑑定為明代「湖州鏡」(圖15),1956年魯迅博物館建館時,中國歷史博物館將此鏡調撥給魯迅博物館,並一直在陳列廳展出。魯迅的古代銅鏡收藏現僅存這一件實物。

圖15 魯迅捐贈歷史博物館的大銅鏡

八、結語

魯迅少年讀書的私塾稱為「三味書屋」,那「三味」的解讀是「讀經味如稻粱,讀史味如肴饌,讀諸子百家味如醯醢」,也就是說讀書如同飲食,既要有主食、副食,還要有調料。魯迅一生寫小說、散文、雜文,與封建勢力進行戰鬥,似乎總是一副橫眉冷對的樣子,殊不知魯迅的一生三味俱全。在他的生活中除作為公務員、教師的工作外,還讀書、寫作、逛公園、看電影、好美食、種花草,古物收藏更是他的一大癖好。他雖然不以收藏家名世,卻留給世人豐富的文化遺產。魯迅的古物收藏與他的思想、文學創作和美術事業都是密切相關的,體現了他對中國文化的審視。通過研究魯迅的收藏理念及藏品,可以揭示魯迅所處時代的社會背景、學術狀況以及中國傳統文人的思想與生活。

本文原刊於《收藏家》2023年第12期