曾給大半個中國提供鹽味、特產是恐龍、居民日常在做的事是用花燈「點亮世界」,全球大概再也找不出第二座如自貢般傳奇的城市。

作者 / 阿禎

編輯 / 蕭奉

「鹽哈兒(四川話,意為『傻子』),做菜莫放咸了。」每次我外公下廚時,外婆都不忘如此叮囑他。即使他已闊別家鄉自貢數十年,說話再不分平翹舌,也不會做冷吃兔,但仍舊愛往鍋里倒太多鹽,以至於我們常在青菜里咬到一塊沒化開的鹽塊,鹹得直咧嘴。

「吃得鹽,過得閒。」自貢人就像一粒鹽,掉進人堆里,也能迅速分辨。因為他們個性鮮明、性情濃烈,歷經變化卻仍將生活過得有鹽有味;還因為所有人都像離不開鹽一樣,離不開自貢人。

20世紀初正是鹽業鼎盛時期,一百年過去,這座四川C城已幾經起落。它曾被時代的浪潮推向高處,又歸於沉寂。曾給大半個中國提供鹽味、特產是恐龍、居民日常在做的事是用花燈「點亮世界」,全球大概再也找不出第二座如自貢般傳奇的城市。

鹽窩窩裡長出一座城

一路從成都到自貢,景色與平原大不相同,爬坡上坎不在話下,空氣里充斥著猛火爆炒後留下的嗆鼻油香。

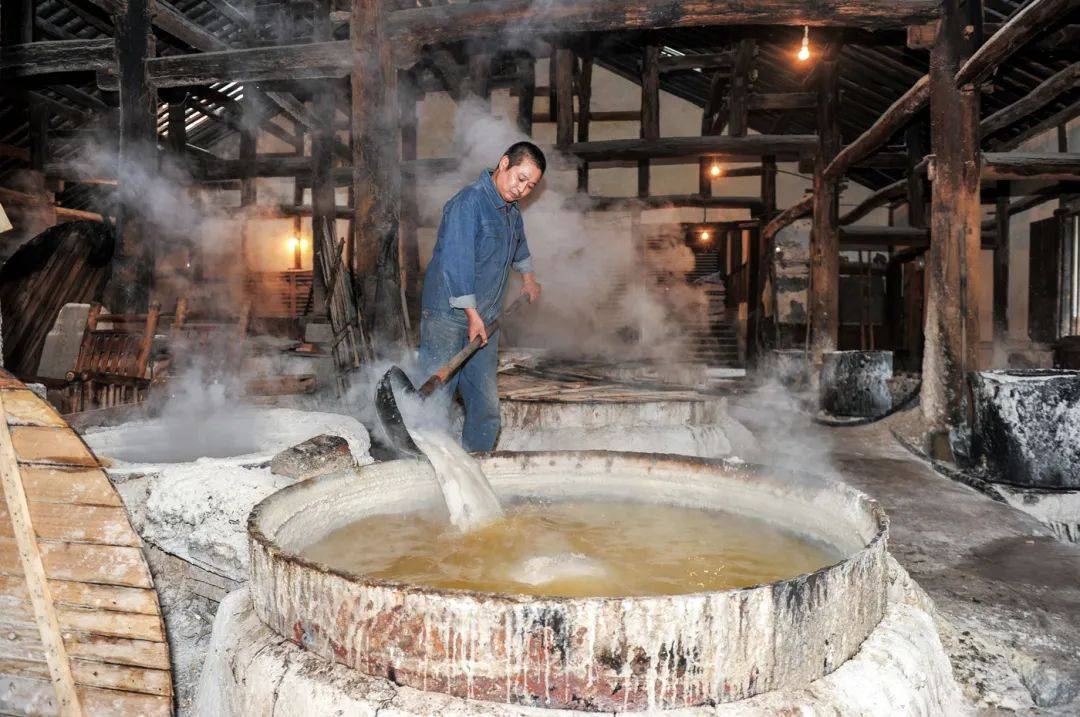

提及這座川C之城,大多數人會首先想到鹽。群山間天車聳立,滷水從千米深的井裡被抽出,經如過山車般搭建的筧輸送至鹽鍋,煎燒成鹽。鼎盛時期,僅自貢富榮鹽場的鹽產量就可占四川鹽業生產的60%。

深井出鹽,只要有井之處,就有鹽場,有鹽場的土地就屬於自貢城市範圍。因此自貢的區域規劃看上去略顯鬆散,甚至在區與區之間「串門」還要翻山越嶺。「自貢」之名也源於兩口井——自流井和貢井,19世紀末至20世紀初期間,圍繞這兩口井興盛的小鎮還是中國最大的工業中心。

有著170年歷史的燊海井,是人類歷史上第一口人工鑽鑿的超千米深井。至今從這口井中打出的鹽滷依然生產食鹽。(圖/視覺中國)

陝西、山西、廣東、江西和福建等地的商人跋涉而來,以鹽、糧為主要商品,開始了長久的貿易。除此之外,自貢也吸引了大批自周邊城市而來,在鹽場、碼頭靠賣力氣謀求生存的普通工人。旭水河畔,一座山城由此因鹽而興。

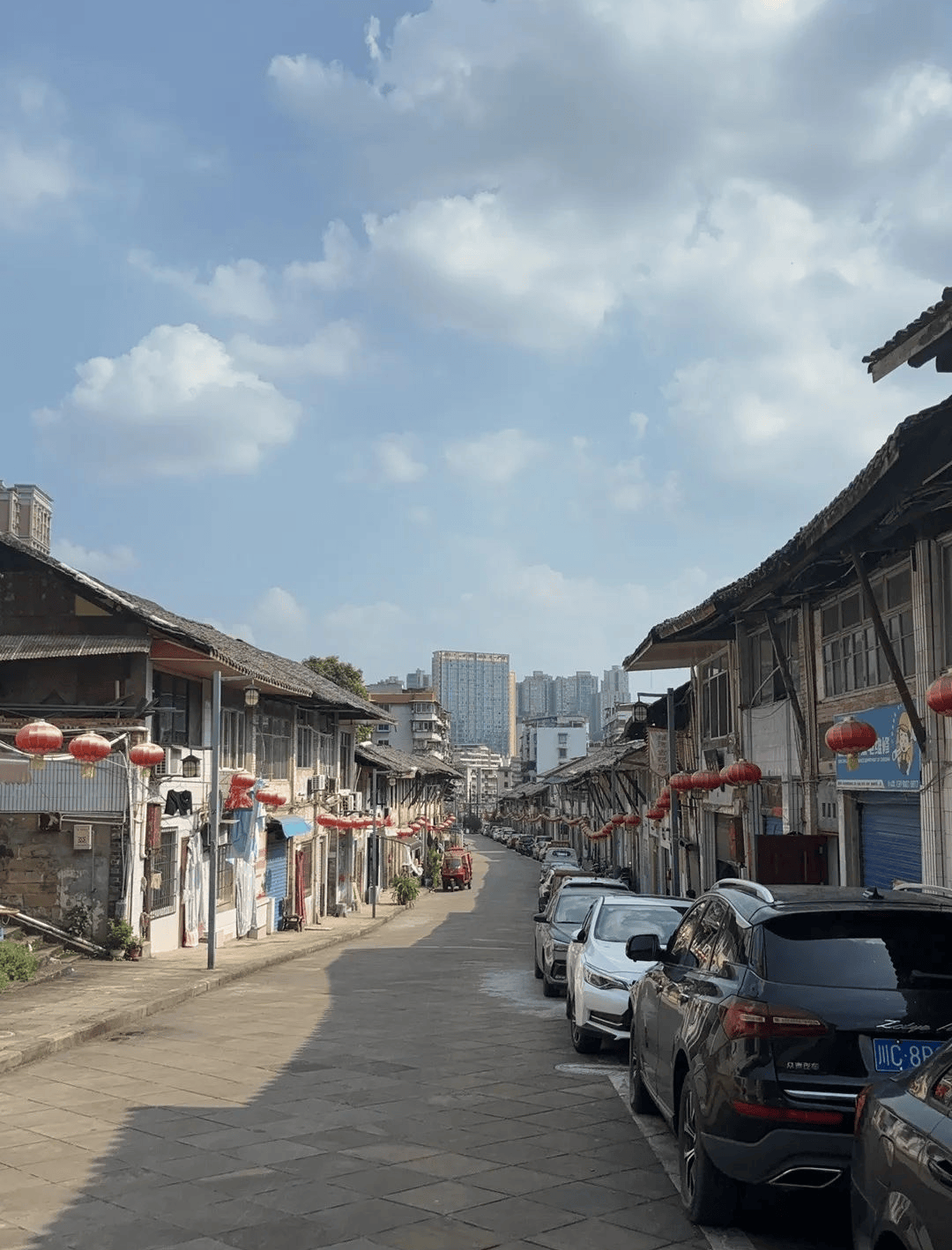

斜陽西下時,許是因為8月的天氣依舊悶熱,貢井老街空曠無人,只有幾位坐在敞開的大門外乘涼的老者好奇地打量著我們這些突然闖入街區的陌生面孔。

歷史學者王笛在《消失的古城》一書中介紹:「成都居民的住所有公館、陋室和鋪面三種類型。……沿街的房屋稱『鋪面』,許多是底層作店鋪,二層作住家。但鋪面里亦有大量的一般住家戶。」

成都不少老鋪面早已在城市更新的過程中被無奈拆除,但貢井老街幾乎還保留著原貌。鐘錶店、醬油鋪、銀匠鋪、理髮店等沿街林立。雖然鋪面已幾經易主,有的或年久失修,或完全用於住宅,但依舊可以從建築外牆上的介紹里窺見過去的浮光掠影。

陽光下的貢井老街,天氣炎熱,街上行人並不多。(圖/阿禎 攝)

一位住在鋪面里的老者告訴我,明末清初,這條連通碼頭的繁華街道工商雲集,能在此買地置業的,幾乎都是經濟實力頗為雄厚的鹽商。除了住宅和商店,外地商人還在此修建廟宇、家祠。南華宮就出自一位廣東鹽商之手,它原本是座帶有祭祀性質的會館,後來成了糧倉、倉庫。雖然現在重新修繕,但許多壁畫、塑像早已不可見。

如今大部分鹽商的舊宅早已空置,還有一些四合院被幾家住戶分割,房屋密密匝匝如一個龐大的古村。在附近開書店的阿亮糾正我,這一片看上去與現代城市格格不入的村子,實則是自貢老城的一部分。只不過本地人鮮少踏足,因為早已有了新的商業區。

隨著歲月流逝,不少人都搬離了貢井老街,越來越少人記得這裡曾是繁華的鹽鎮。(圖/阿禎 攝)

當宏大的歷史如潮水般退去,留下的小城與鹽之間有了更細微、深刻的聯結。外公分享了一件關於鹽的往事:當年他們兄弟姐妹眾多,家中貧困,無力供養所有小孩。他在學堂,好幾天才能吃上一兩頓飯。為了對抗飢餓,外公隨身攜帶著一個裝鹽的瓷罐。如果餓了,他就用小拇指蘸取幾粒,直接放進嘴裡,或兌在清水裡化開再飲下。雖然不能飽腹,但嘴裡有了鹽味兒,仿佛剛吃過飯菜一樣。

這個鹽罐幾乎伴隨了外公的整個少年時光,支撐著他走出山城,在外地讀書就業、結婚生子。如鹽粒兒般的人撒在五湖四海,就地生長出了無比堅韌的靈魂。

用燈點亮世界的一群人

如果要問現在自貢什麼時候最熱鬧,那一定是燈會期間。在自貢,燈可以實現人類所有天馬行空的想像,畢竟遊戲角色與早已滅絕的「恐龍」同台競技,除了在夢裡,也只會在燈會見到。

一盞成品花燈背後,有繪畫、設計、走絲、焊絲、裱糊等多個步驟。今年46歲的老高,就是一名造型工人。他需要給鐵絲塑形,把堅硬的鐵絲拗成柔順的弧度。這些鐵絲焊接在一起,就是我們在燈會上見到的、光鮮亮麗的彩燈雛形。

老高的手上滿是厚厚的老繭,聊起自己的工作總是陷入停頓和思考。起初師傅嫌棄老高不夠靈光、不好教,不願帶他出去。他卻有著自己的執拗,掌握不好塑形的訣竅就每天鐵絲不離手:「在夢裡都在想怎麼編手臂。我還跑到不同的廟裡,觀察那些菩薩雕塑,反正我不會就模仿,就學。」

彩燈博物館後,一處工作間內,工人們正在製作花燈。(圖/阿禎 攝)

在塑形過數不清的鐵絲後,老高終於從「高娃子」成了「高師傅」,也和當年師傅帶著自己到處接活兒一樣,帶著徒弟們奔走於各個燈會。

花燈製作不像雕塑、繪畫等藝術創作方式那樣有專門授課的學校和老師,行業中幾乎還延續著拜師學藝的傳統,通常經熟人或親戚介紹,多是互相信賴的同鄉。老高的師傅就是他的小學老師介紹的,「讀書不行,學門手藝也好」。

在自貢,像老高這樣的制燈工人,有十幾二十萬人。本地大型花燈生產企業龍騰集團的負責人鄧桂英開玩笑說:「燈會期間忙不過來,連街上擦皮鞋的都拉去做燈了。」做花燈的手藝,好像刻在自貢人的DNA里一樣。

自貢被稱為「南國燈城」。彩燈工匠正在工廠里焊制彩燈骨架。(圖/張浪/中新社)

其實制燈、看燈的習俗在自貢流傳已久,早在唐宋時期,本地就有了燈會。到了清末,鹽業繁盛,富庶的鹽商在春節期間會定製大量形態各異的燈籠,彰顯自家財力。幾家之間,總會暗自比較,「斗燈」也成了一種「鬥富」形式。

斗燈習俗一直延續到了新中國成立後。在鄧桂英的記憶里,她小時候會和家裡人一起前往彩燈公園看燈展,當時各個企業、公司都會有參展的花燈,標註名字放在一起。藥瓶燈、碟子燈、走馬燈……不同材質製作的花燈放在一起,爭奇鬥豔。

(圖/新周刊視頻截圖)

現在燈展上的燈,多是以鐵絲塑形,再蒙布製作的巨型花燈。鄧桂英介紹道:「雖然很多城市都有這樣的花燈,但是自貢的走絲工藝有別於其他地區。自貢花燈造型多是以豎絲為主,線條美觀流暢,特別是在面部輪廓和身體線條上,比起橫豎穿絲,更加簡潔。」

公司從2004年成立至今,花燈已遠銷50多個國家和地區。鄧桂英也曾帶著幾十名工人一起遠赴美國、杜拜扎燈,讓更多人得以欣賞這門精細的燈彩藝術。「幾年前,一位駐場的工作人員拍下了觀眾欣賞我們花燈的場景,他告訴我:『從來沒有見過這麼快樂的笑容,他們比撿到金子還開心。』當時我就開始期待,要用自貢的花燈點亮世界。」

古城復來歸

沒有燈會的時候,自貢是沉靜的、落寞的。與向前的汽車錯身而過的,是一片片少有人居住的紅磚宿舍。地下資源雖有著發展化工業的天然優勢,也曾催生了一批國營工廠,但隨著東方鍋爐廠、鴻鶴化工廠等企業或搬遷或倒閉,城市外觀好像被定格在了千禧年初最繁華的時候。

和百年前全國各地的商人、工人懷揣著掘金夢奔向這座鹽都截然不同,今天「遷移」「離開」似乎成了這座後工業化城市的主題。正如歷史學家曾小萍在《自貢商人》書中所寫,「四川的交通設施以及與中國北部、東部工業和沿海出口市場的聯繫,在兩次世界大戰之間也沒有取得重大的進展。正因如此,這座矗立在食鹽之上的城市仍舊矗立在食鹽之上,無力對抗單一經營的風險」。

街邊的紅磚宿舍樓,一些居民已搬離。(圖/阿禎 攝)

本地人說起這座城,「C」代表著它過去的榮光,而「五線小城」則是對現狀默契的認知。幾經起落的中年人有著被生活掰開揉碎後對城市命運的釋然:「管他的,有錢沒錢,耍了再說哦!」

但對於本地年輕人來說,徘徊於大城市的潮流生活與家鄉的「塔詩汀」「鮮芋軒」「好利蛋糕」之間,好像註定難以尋回內心的平衡。

千佛崖。(圖/阿禎 攝)

距離貢井老街不遠的千佛崖附近,開有一家名叫「朗空書房」的獨立書店。店裡的前咖啡師小默,在大學畢業後只身前往成都。「味蕾眷戀著自貢,精神卻嚮往著成都。」對於一直生活在自貢的小默來說,成都代表著熱鬧、鮮活。

出於各種原因,她在幾年後還是回到了家鄉。「燈會也不是記憶中那樣了,擠滿了外地人。物價在工資的襯托下,並不便宜。」言談中,小默不自覺地對比著兩座城市的收入、消費等方面,充滿了對生活的擔憂,「我在這裡沒有時間孤獨,每天都在為錢發愁。」不可否認,小城市的收入跟一線城市差距甚遠。

然而朗空書房的兩位主理人阿亮和瀟瀟,卻是這座城市的新移民。在本地居民紛紛隨工廠的搬遷而遷居外地、年輕人奔赴大城市尋找機會時,這對年輕夫妻卻選擇來到自貢,並駐紮在貢井老街。

自為書店選址時,阿亮和瀟瀟一眼就看中了這個兩層的小房子,裝修時也儘量保持了房間原有的結構和裝飾。(圖/阿禎 攝)

阿亮是宜賓人,瀟瀟是保定人。熱愛旅行的夫妻倆在四姑娘山經營著一家酒吧客棧,也想在高原下的城市裡有一處落腳點,在輾轉考察了多座城市後,他們選擇了自貢。

用瀟瀟的話來說就是,在自貢,處處都能看得到歷史。如貢井老街上的鋪面、藏在民居中的鹽商老宅、遺留的鹽井等,營造了濃厚的人文底蘊。

傍晚的南華宮,居民們吃完晚飯後出門散步。(圖/阿禎 攝)

省城成都早已獨立書店扎堆,而在朗空書房開業前,自貢仍沒有「書+咖」的書店概念。被問及「會不會擔心這種概念對於自貢過於超前」時,阿亮和瀟瀟用他們3個月的開店經歷回答了我。店裡雖然客人不多,但也會遇到來讀書、辦公的本地人,甚至有騎行愛好者、攝影愛好者光顧。有一次,一位從山東遠道而來的遊客,無意間來到了書店,驚嘆於這裡竟有規劃如此完美的小書房。臨走前,這位遊客還寄走了好幾張拍攝自貢街景的明信片。

這間由舊屋改造的書店,店內的陳設除了原屋主遺留的20世紀80年代的家具,幾乎全是阿亮和瀟瀟從附近居民家或舊貨市場淘來的。比如窗下的一個放書的長架子,就是拔步床的一部分。古樸的陳列和從城市裡走出的現代生活方式,以書店為媒介得以銜接。

窗下放書的架子,是阿亮和瀟瀟花100元從舊貨市場淘的,曾是拔步床的一部分。(圖/阿禎 攝)

在未來,他們還計劃完成一部老街口述史,幫助街區的老人記錄下這裡發生的故事,讓人們都知道,「這裡本不是村,而是繁華的鹽鎮」。

從朗空書房離開時已是黃昏,開車路過穿梭於工廠間運送貨物的鐵路支線時,我們看到不少本地居民正沿著鐵軌搖著扇子散步、遛狗。這條原本車來車往的忙碌支線,現在好幾個本地人也說不清究竟是一天一趟,還是一周兩三趟。夕陽將每個人的影子拖得老長,只不過,影子向後,而人始終是向前看的。

運營:鹿子芮;排版:夏菁菁

封面:視覺中國

原標題:《自貢:世上的光和鹽,這裡都有》

667期雜誌《第C城》已上市