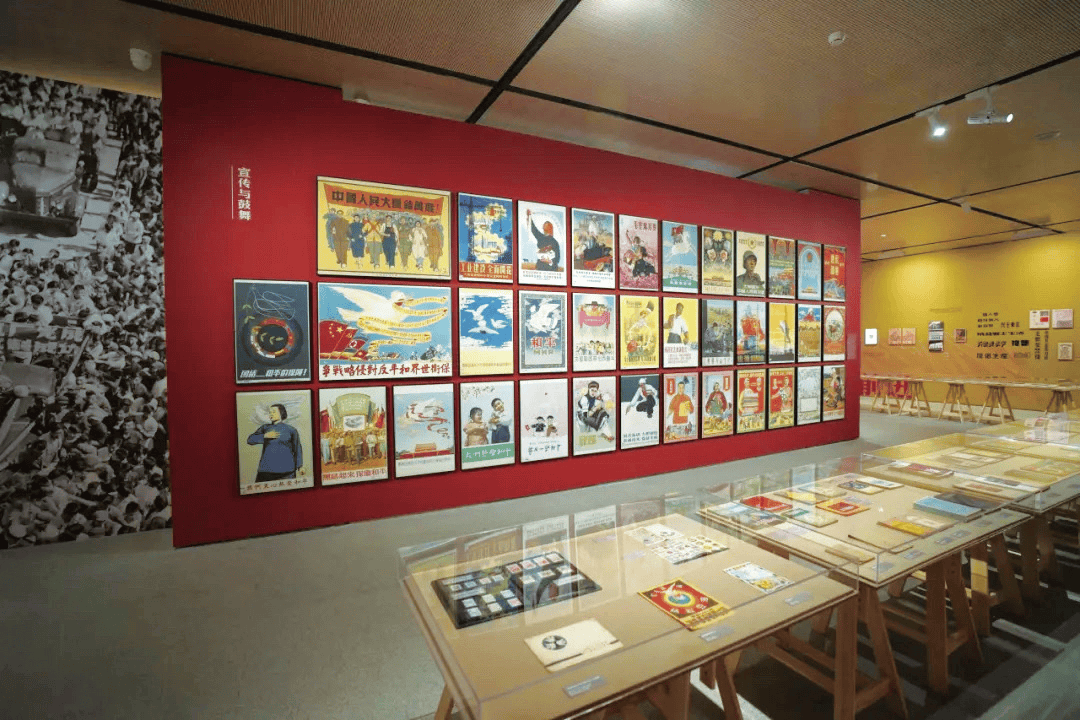

[本刊訊] 2024年3月20日至4月21日,「新中國設計的誕生(1945—1959)」展覽於中央美術學院美術館開展。此次展覽以中國社會的巨變為背景,圍繞1945—1959年的中國設計與中國現代文明和歷史文化之間的關係,通過實物、圖像、影像和文獻等多種媒介,系統呈現了中國現代設計史發展中的這個重要階段。

20世紀中葉的中國經歷了社會巨變,中國的社會性質從半殖民地半封建社會進入新民主主義社會,進而又通過大規模的社會主義改造過渡到社會主義社會。「中國設計」作為中國社會生產力和生產關係的重要表征,從形式到內容發生了巨大的變化。尤其是中華人民共和國成立之後十年間的設計,不但為新中國的工業化和現代化作出了重要貢獻,也為中國當代設計探索民族化的設計語言、建立中國設計的文化認同奠定了基礎,是中國設計史研究的重要篇章。

關於中國現代設計史的研究,多年來國內外的許多學者做了大量的工作。總的來看,晚清、民國的研究積累相對而言比較充分,對於1949年以後新中國設計史的研究則顯得比較薄弱。無疑,歷史研究是以史料、史實和史觀作為基礎的,我們對於一個時代的認識既可以以文字為主體進行梳理和概括,也可以以具體可見的實物、作品和文獻為主體進行更為感性的呈現。前者表現為學術論文和專著,後者表現為具有學術研究性的展覽,兩者皆為學術生產,相輔相成、相得益彰,具有密切的相關性。

「新中國設計的誕生」這個展覽聚焦於1945—1959年的中國設計,是國內外第一次圍繞這個時間段就相關主題所進行的一個研究型展覽。展覽的學術基礎是我們的研究團隊圍繞國家社科基金藝術學重點項目「新中國設計史研究」這一主題所展開的一系列研究,展覽可以說是這個研究項目局部內容的一次具體呈現。在策劃和推動這個展覽之前,研究團隊已經做了較為充分的準備,我們查閱了眾多文獻,收集了大量的一手資料,並初步建立起對新中國設計史基本線索的結構性認識。但是,我們的思路和看法總體上是否能夠被學術界和大眾所認可,哪些值得肯定和保留,哪些需要修正和改動,這些都需要聽取各方面的意見,需要經過大家的討論和驗證。驗證的方式,除了相關研究的論文發表和學者之間的交流和研討,研究性的展覽也是非常重要的,它可以為學術研究提供一個討論的對象和平台,對於藝術和設計學科尤其如此。有鑒於此,我們決定先把「新中國設計的誕生(1945—1959)」這個主題作為研究中的重要環節進行呈現,通過這個展覽,一方面幫助我們檢驗和矯正學術研究思路,另一方面,也是以展覽為契機,進一步加強對新中國設計史基本史實和資料的匯總。展覽的構想得到了中央美術學院、中國美術學院和四川美術學院的領導和同仁的大力支持,首展在中央美術學院美術館(2024年3月20日至4月21日)已經順利完成,在此我們深表感謝!需要說明的是,限於資金、場地、展品等客觀條件,展覽並不能夠全面反映學術研究的內容,展覽所呈現的結構和歷史認知也只是一家之言,如果通過我們的研究和展覽能夠激發更多的學者對相關學術領域的研究興趣,拋磚引玉,可謂善莫大焉。

「新中國設計的誕生」展覽策劃在理論層面秉行三個基本原則。

首先,是總體史的原則。中國幅員遼闊,展覽的內容不能只關注北京、上海,要儘量兼顧不同的地域,平衡不同的人群、行業領域和設計專業門類,從生活的世界看設計的世界,以達到對新中國設計史的整體把握。比如,在新中國成立之初,除了華北和華東地區,東北、西北、西南和華南地區的設計也有很多可圈可點之處,我們能不能把其中最重要的、最具代表性的設計納入總體史研究框架中呢?「為重工業設計」與「為輕工業設計」如何平衡?「生產的設計」與「生活的設計」如何兼顧?除了男性的設計世界,女性和兒童的設計世界如何展現?除了學術界向來比較關注的平面設計、產品設計、建築設計等門類,像如染織設計、服裝設計等一些現在有些式微,但在新中國成立之初卻極為重要的產業設計如何呈現?諸如此類的問題都是值得關注的。

其次,是現代化敘事的原則。20世紀中葉的中國經歷了社會巨變,革命的勝利使中國的社會性質從半殖民地半封建社會過渡到新民主主義社會,進而又通過大規模的社會主義改造進入社會主義社會。中國迫切希望擺脫落後的農業國面貌,通過優先發展重工業轉變成一個現代化的工業國。建設一個偉大的新社會的理想激發了一代人的熱情,在這個大背景下,中國設計,作為中國社會生產力和生產關係的重要表征,從形式到內容,也都發生了巨大的變化。中國的現代設計是中國現代化進程的一部分,因此要在現代化的敘事之中考量中國現代設計的意義。而現代化的核心是工業化,對於新中國來說,尤其是圍繞第一個五年計劃和全國的工業布局所展開的生產建設和設計實施,相關內容是我們從現代化和工業化的角度深入理解新中國設計道路的一個重要切入點。

再次,是主體敘事的原則。展覽的內容要堅持從中國的設計學研究出發,從中國的學者對於整個時代的歷史把握出發去書寫,我們反對「言必稱希臘」、鸚鵡學舌、拾人牙慧的研究。雖然我們目前的研究可能還不甚完備,但相信我們的研究思路和視野立足於中國歷史和文化的主體,能夠為今後的設計研究者、策展人和博物館等機構提供一個主體敘事的參考框架。那麼,主體敘事的理論依據是什麼呢?換句話說,如何找到這樣一個符合新中國設計史發展的主體敘事框架呢?我們認為,最核心的就是毛澤東思想和與建國史相關的重要歷史文獻,這些為我們的展覽提供了主體敘事的基本理論指引。具體而言可以分為三部分:首先,是毛澤東的文藝思想,尤其是《在延安文藝座談會上的講話》《新民主主義論》《反對黨八股》等與新中國的設計道路和民族風格的形成密切相關的理論話語;其次,是《中國人民政治協商會議共同綱領》,它作為新中國的人民大憲章和建國綱領,對於我們理解新中國設計的誕生極為重要,其中有關新中國的經濟政策以及文化教育政策的部分,為我們理解新中國設計的現代化和民族化敘事提供了基本參照;再次,是第一個五年計劃(1953—1957)的相關文本,第一個五年計劃奠定了新中國工業化的基礎,涉及國家重大建設項目的計劃與展開、生產力的全國分布和國民經濟的重要比例關係,包含了對新中國的整個工業系統以及文化教育的整體規劃,新中國前十年的設計無疑與第一個五年規劃的展開是密切相關的。可以說,毛澤東關於「文藝要為工農兵服務」以及中華民族的新文化是「民族的、科學的、大眾的」等一系列重要論述,為包括設計在內的新中國的文藝創作指明了方向,而在第一個五年計劃中所確立的計劃經濟體制以及積極的工業化政策,則構成了新中國設計的制度性基礎。本展的主題性敘事,其所根據的思想和理論資源基本上都來自這些重要的文獻。

總之,作為中國社會生產力和生產關係的重要表征,中國設計在這十多年的歷史進程中,從形式到內容都發生了巨大的變化。「新中國設計的誕生」聚焦於解放戰爭至新中國成立之後十年間的設計,尤其是新中國成立之後十年間的設計,不但為新中國的工業化和現代化作出了重要貢獻,也為中國當代設計探索民族化的設計語言、建立中國設計的文化認同奠定了基礎,是中國設計史研究的重要篇章。

第一板塊:前進、前進

執筆:謝書旖

1945年日本戰敗投降後,中國共產黨領導下的陝甘寧、晉察冀等抗日根據地統一改為解放區,並在解放戰爭中逐步擴大。而在毛澤東文藝思想指引下的延安美術和設計經驗,則隨著解放軍進軍全國的步伐很快影響至全國。其中,延安美術對新中國設計領域的影響尤為顯著,主要體現在以新年畫為代表的宣傳性平面藝術上。而後,隨著解放軍對全國各大城市的解放和接管,官僚資本被沒收成為國營經濟,而民族資本主義工商業則得到了有效的保護。在中國近代城市工商業的發展中所形成的設計知識和經驗也成為新中國設計的重要源泉。基於此,「前進,前進」展覽部分下設兩個主題:1. 解放;2. 接管。

第一部分以「解放」為題,主要圍繞解放區藝術和受其影響的設計展開。這部分不僅重點展出了在毛澤東文藝思想的影響下,延安藝術家們吸收民間剪紙、窗花、年畫等藝術形式後所發展而來的新年畫、新窗花藝術,以及受到這些解放區藝術影響的書籍設計與宣傳畫創作,還展示了解放過程中逐漸發展出的如解放軍軍旗、第一套人民幣等相關的設計。

1942年,毛澤東在延安文藝座談會上發出「向人民群眾學習民間藝術形式」和「無論高級的或初級的,我們的文學藝術都是為人民大眾的,首先是為工農兵的,為工農兵而創作,為工農兵所利用的」的號召。[1]在毛澤東文藝思想鼓舞下,延安的藝術家們深入根據地城鎮鄉村、田間地頭,汲取百姓喜聞樂見的民間藝術形式,反映人民群眾的日常生活,並掀起規模宏大、氣氛熱烈的延安新文化運動。

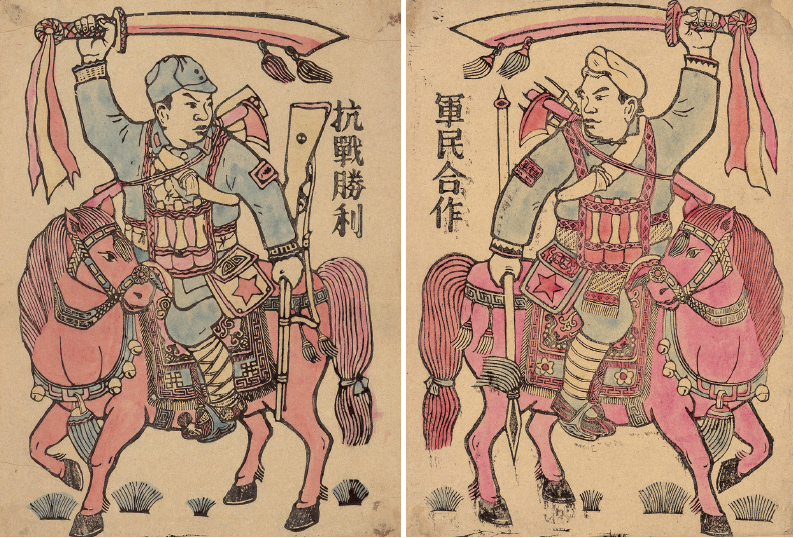

首先,展覽呈現的以新年畫為代表的民間風格創作正是以延安美術為代表的解放區藝術的一部分。新年畫的創作開始於抗日戰爭期間的延安和晉東南的抗日根據地。革命文藝工作者們為將共產黨的指導思想介入宣傳性的藝術和設計中,深入人民群眾,使用民間藝術形式宣傳抗戰,發現年畫等民間美術的價值。他們用表現主義木刻將革命題材與民間審美進行結合,以共產黨的革命理論,包括毛澤東的文藝思想為主要內容,奠定了一種延安宣傳的模式。這部分展品如彥涵創作的《軍民合作 抗戰勝利》(圖1)新年畫作品。這幅作品作為在鄉村進行抗戰宣傳的招貼媒介,在主題上滿足了大眾抗戰勝利、全國解放的意願,又在審美上保持人民大眾喜聞樂見的「門畫」民間風格,深受邊區群眾的歡迎。[2]總體而言,該部分展出的新年畫作品以工農群體為主要宣傳對象,通過自刻自印的方式創作,發揮了團結人民打擊敵人的宣傳戰鬥作用,其所形成的新的平面視覺語言,也影響了新中國成立後宣傳畫的創作形式。

圖1ˉ《軍民合作 抗戰勝利》,木版年畫,35.5cm×25.5cm,彥涵,1944年(彥風供圖)

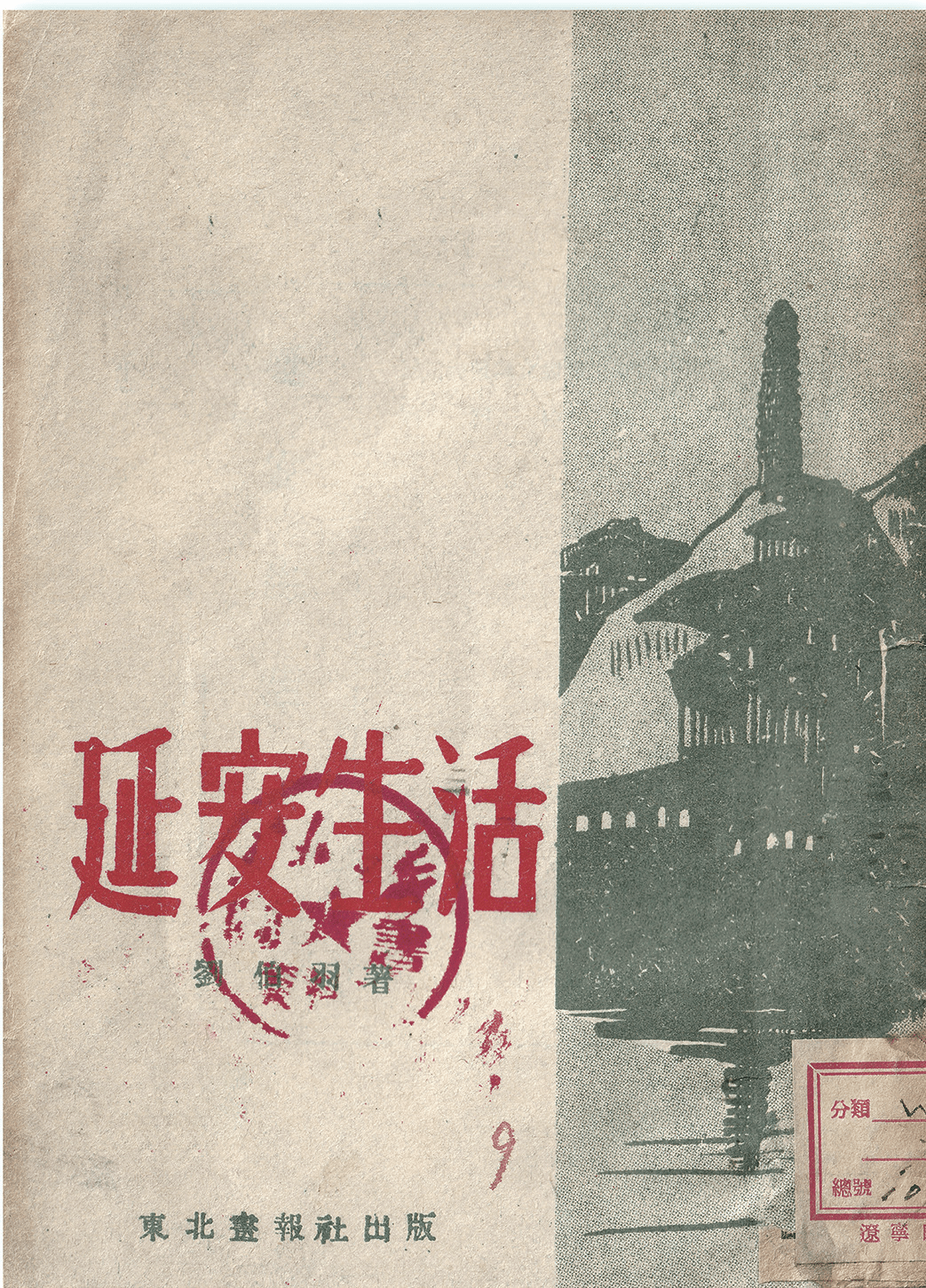

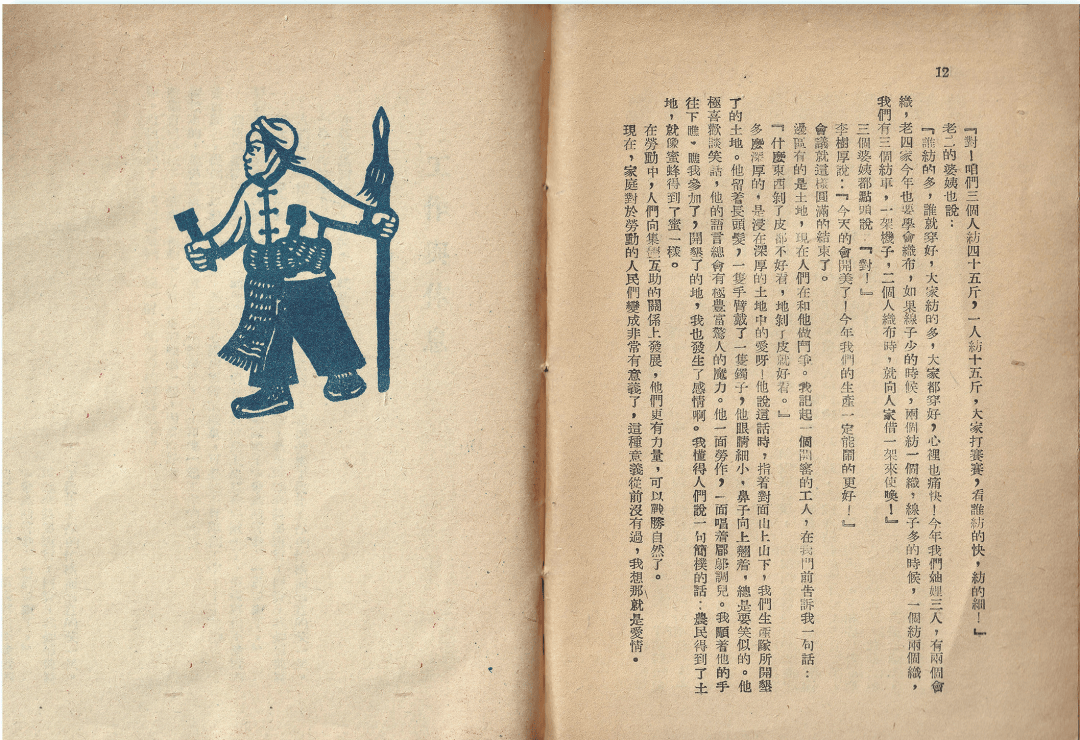

除了新年畫外,結合民間剪紙窗花形式的「新窗花」藝術,即「新木刻窗花」也是延安美術的重要組成部分。20世紀40年代,延安美術工作者們在毛澤東文藝思想的鼓舞下,對陝北民間剪紙窗花進行收集、整理、學習,創作出反映邊區人民生產戰鬥生活的木刻剪紙窗花作品。這些作品一方面作為插圖廣泛傳播,另一方面作為出版物的封面元素,成為書籍裝幀的一部分。展品中劉白羽的《延安生活》的內頁插圖基本是古元、夏風、羅工柳等人表現擁軍和延安群眾生產生活的新剪紙藝術(圖2);而胡風的《論民族形式問題》、馮雪峰譯的《現代歐洲的藝術》和新華書店出版的《中國人民文藝叢書》的封面,也均採用古元、彥涵、洪波等人所作的木刻新剪紙窗花。這些作品的表現形式貼近人民群眾,風格簡潔生動、質樸大氣,強調了「文藝為人民大眾」的文藝思想。

圖2ˉ《延安生活》,書籍,17.8cm×12.7cm。作者:劉白羽;內頁插圖:古元、夏風、羅工柳等人。1947年(周博供圖)

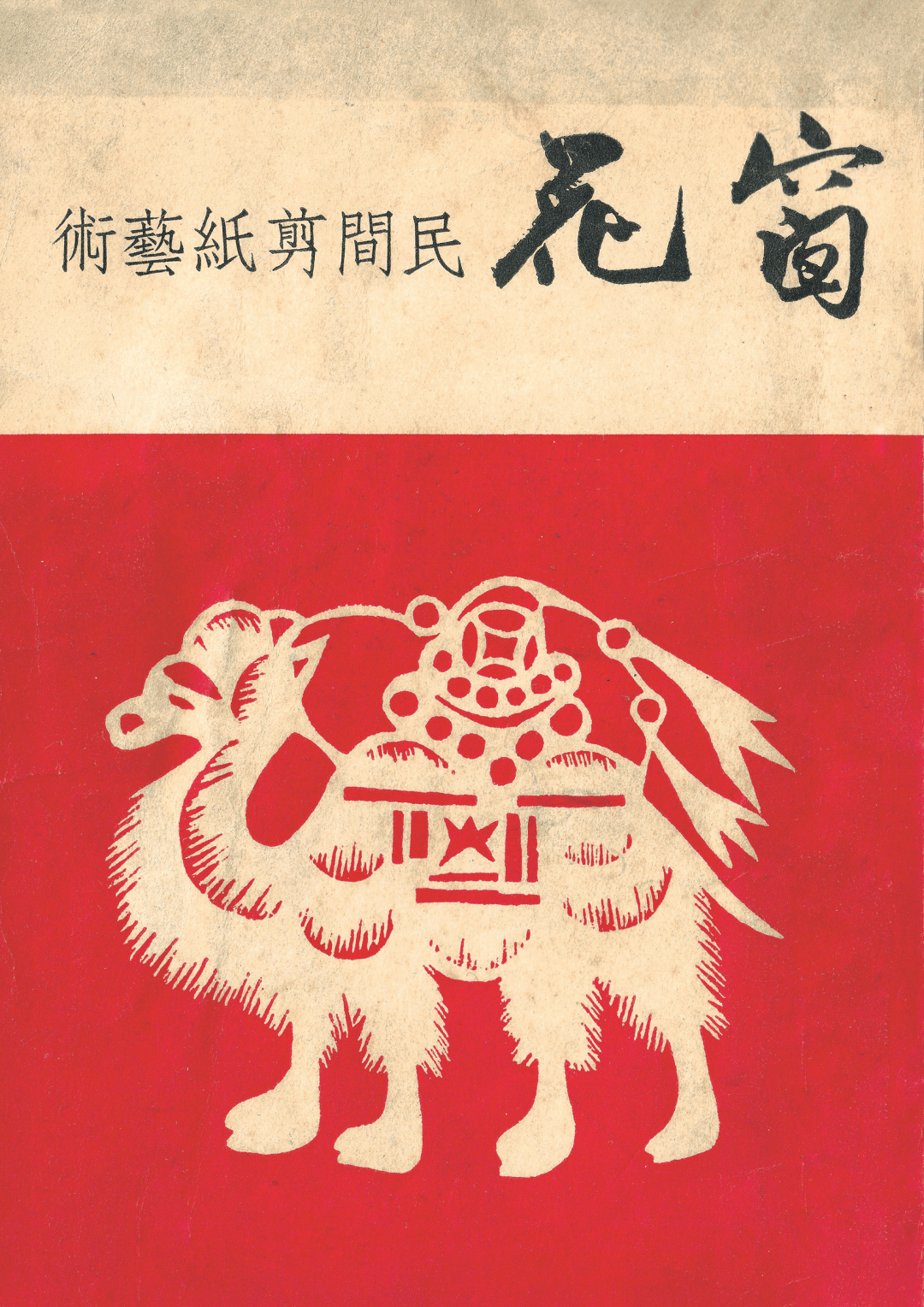

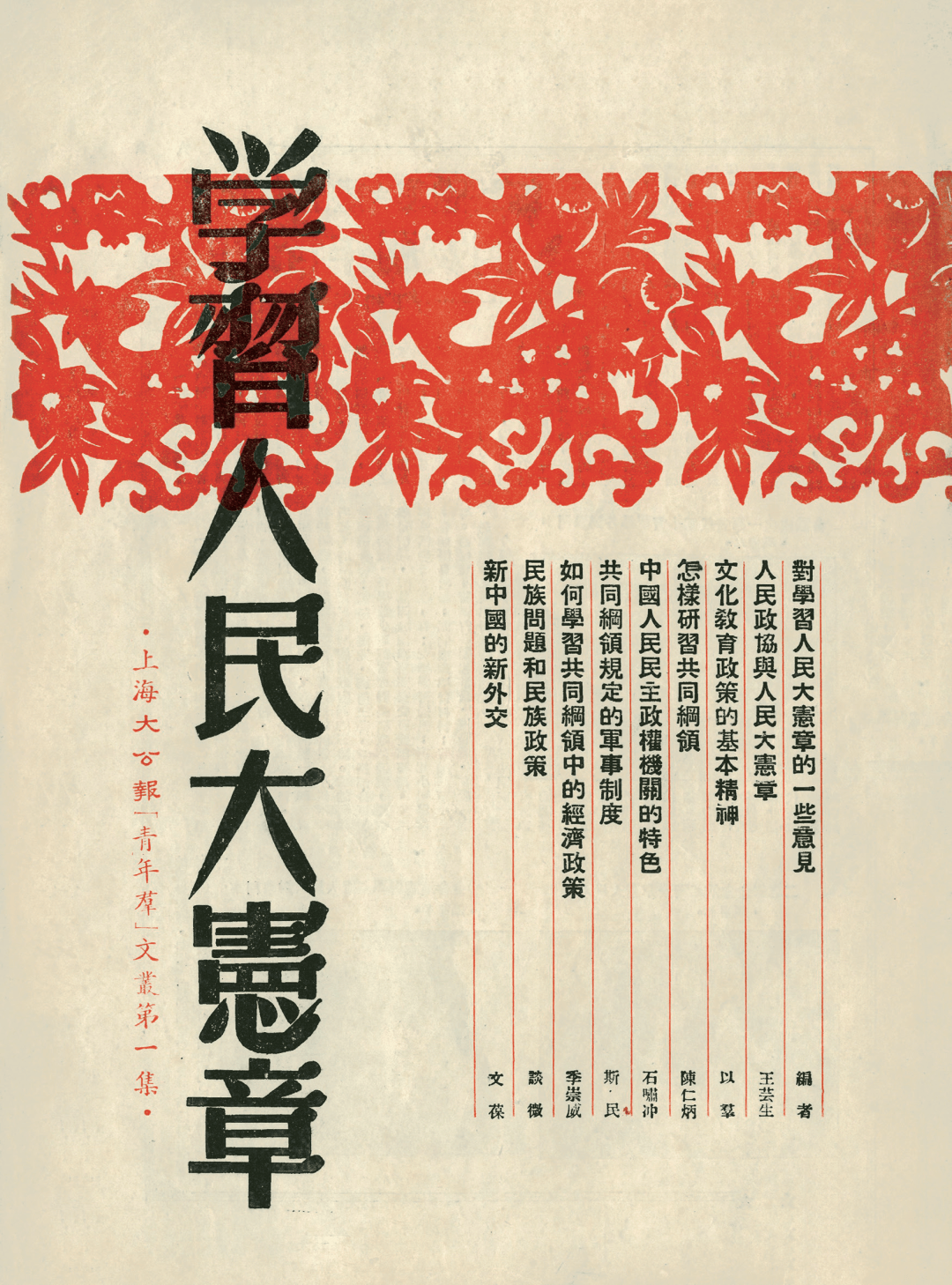

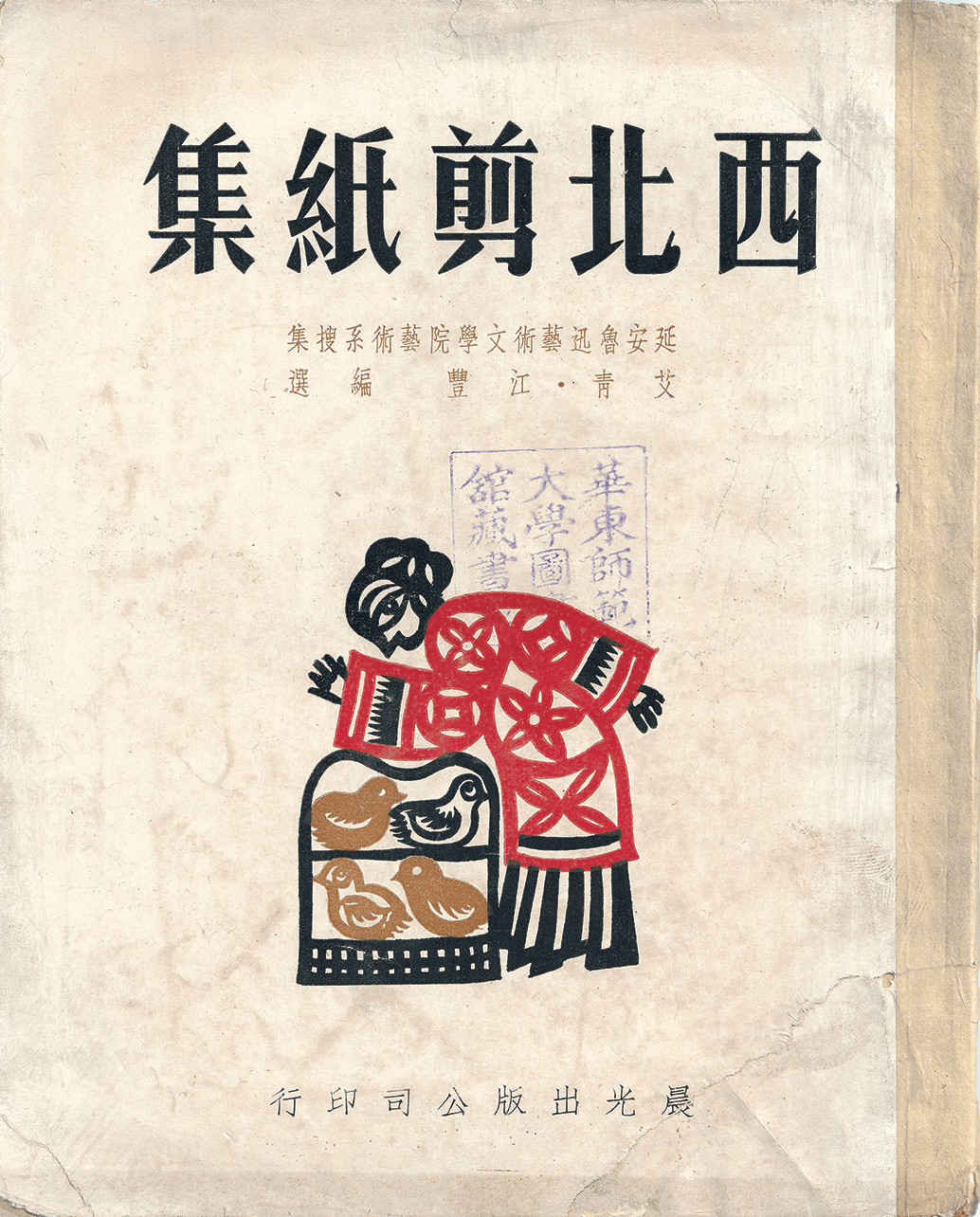

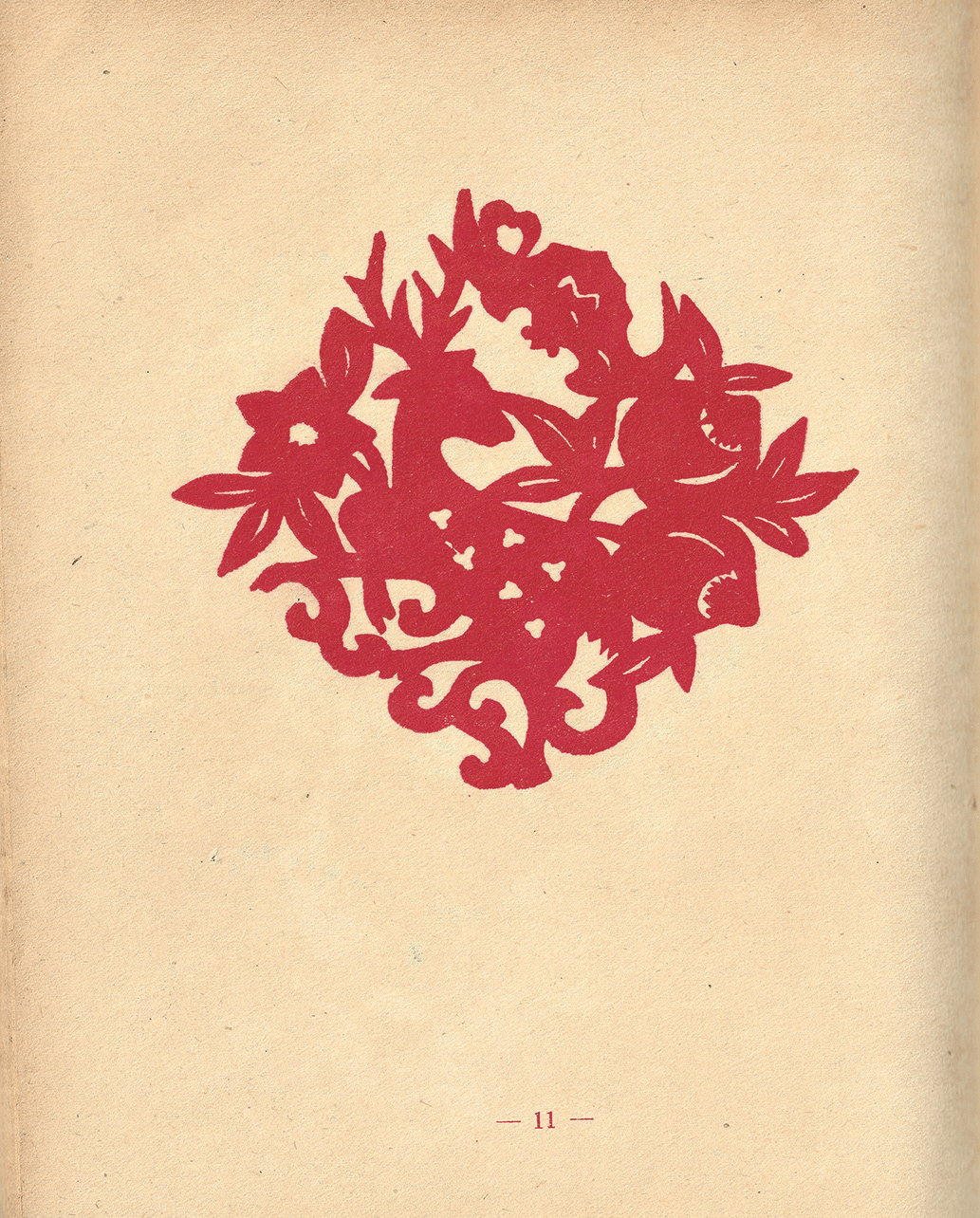

同時,當時的美術工作者對於民間剪紙的整理與研究工作極大程度上拓寬了新窗花藝術的傳播途徑。因此展覽還展出了陳叔亮收集出版的《窗花——民間剪紙藝術》(圖3)、古塞與錢君匋收集出版的《民間刻紙集》、江豐與艾青編選的《西北剪紙集》這三本剪紙集。這些書籍展品一方面說明了當時文藝工作者們對民間剪紙窗花進行收集的歷史事件,進一步傳播了剪紙藝術的政治性或教育作用,促進新窗花、新年畫對民間藝術形式的吸收與傳播,拓寬了新窗花藝術的傳播途徑,也為後續研究者提供了一份「實際的參考資料」;另一方面,這些剪紙集部分在上海出版,成為當時上海出版物插圖的靈感來源,也進一步體現出延安剪紙藝術對全國書籍設計產生的影響。展品中由上海大公報發行於1949年10月的《學習人民大憲章》一刊(圖4),其封面元素正是在1949年9月發行於上海的《西北剪紙集》第11頁上的插圖(圖5)。

圖3ˉ《窗花——民間剪紙藝術》,書籍,18.3cm×13.2cm,陳叔亮,1947年(周博供圖)

圖4ˉ《學習人民大憲章》,刊物,26cm×18.5cm,上海大公報,1949年10月(周博供圖)

圖5ˉ《西北剪紙集》,書籍,21cm×17cm,江豐、艾青編選,1949年9月(周博供圖)

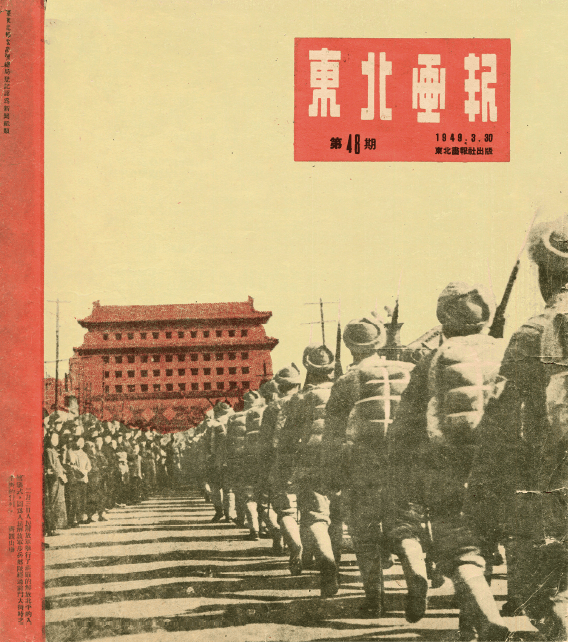

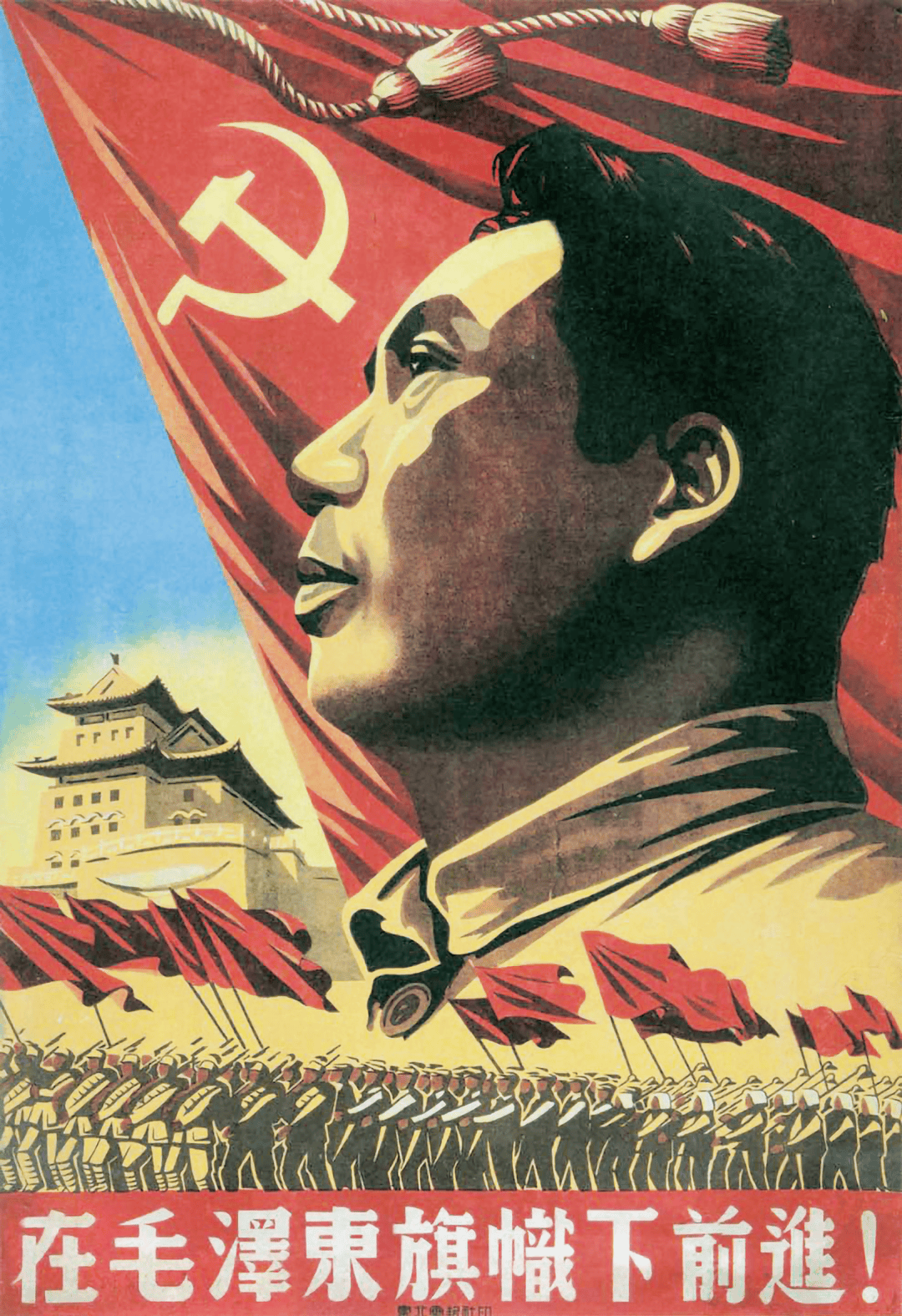

其次,除新窗花、新年畫外,該專題還著重呈現了以《東北畫報》(圖6)為代表的解放區刊物,張仃為該刊的主編。該刊以宣傳革命鬥爭、配合黨的中心工作為主要內容,側面反映延安美術家群體在這一特殊時期、特殊地區所發揮的宣傳作用,體現他們對政治標準與藝術標準之間關係的思考,其設計對新中國成立後的雜誌版式與內容也有著極其深厚的影響。展品中,《東北畫報》第48期報道了解放北平等重大戰役,第53期則展示中國人民解放軍軍旗的設計及政策,這些內容旨在傳達中共中央的方針政策,以宣傳黨政、教化民眾並激勵士氣。同時,刊中還配上以張仃的《在毛澤東旗幟下前進!》(圖7)、古元的《人橋》等為代表的木刻和漫畫,這些作品在保留了平面化的構圖以及較為熱烈的色彩的同時做到寓意深刻、言簡意賅。

圖6ˉ《東北畫報》第48期,刊物,25.9cm×22.7cm,東北畫報社出版,1949年(周博供圖)

圖7ˉ《在毛澤東旗幟下前進!》,宣傳畫,77cm×53.3cm,張仃,1949年,中國美術館藏

可見,以延安美術與設計為開端,解放區的文藝思想與藝術風格隨著解放戰爭逐漸擴大至全國,這一特徵也在第一套人民幣的傳播過程中得以顯現。第一套人民幣在1948年發行後,隨著解放戰爭的不斷推進傳播至全國,逐漸代替國民黨的法幣,並建立起我國社會主義性質的貨幣制度,推動「解放區貨幣的進一步鞏固和解放區經濟的進一步繁榮」[3],其票面的總體設計形式也影響了新中國成立後第二套人民幣的設計。

第二部分則以「接管」為題,主要展出在解放軍對全國各大城市的解放和接管的背景下,受到蘇聯宣傳畫樣式影響、反映共產黨接管城市的規章制度的宣傳招貼,以及這些被接管的城市其近代工商業發展過程中所形成的包裝藝術與輕工業產品設計。這些工商業美術與設計經驗成為新中國設計的重要來源。

第一,城市接管是中國共產黨的工作重心從鄉村轉移到城市的關鍵步驟,是黨的城市工作的重要組成部分。[4]中國共產黨在接管城市後,立刻接手城市的基礎設施建設,以最快速度恢復生產,安定人民生活。[5]而在此過程中,關於接管城市的規章制度和歷史事件也直接成為當時宣傳招貼作品的創作主題之一。因此,該部分展出了在天津解放後,天津區軍事管制委員會文化教育部所繪製的《把勝利的旗幟插遍全中國!》《迅速復工努力生產》《迅速恢復交通》《恢復上課努力學習》《沒收官僚資本,保護民族工商業!》《工人科學家工程師技師,團結起來共同建設新天津!》等一系列作品(圖8),旨在突出衛國戰爭中的戰鬥英雄形象和社會主義建設中的模範人物形象,展現了建設新社會、走向共產主義的新的精神面貌。這一時期的招貼作品體現出在解放戰爭期間,隨著中國的大中城市逐漸被解放與接管,其文藝宣傳的方式也順應革命形勢發生著改變。以城鎮居民為主要宣傳對象的蘇聯風格宣傳畫逐漸成為部隊美術工作者模仿的典範。本時期的招貼作品與從延安傳統發展起來的新年畫在表現形式上存在很大的差別,其手法更為簡練概括,人物形象更為突出,塑造出具有英雄主義的理想接班人形象,其樣式也成為新中國成立後的宣傳畫重要形式之一。

圖8ˉ 表現天津解放的宣傳畫:《把勝利的旗幟插遍全中國!》《迅速復工努力生產》《迅速恢復交通》《恢復上課努力學習》《沒收官僚資本,保護民族工商業!》《工人科學家工程師技師,團結起來共同建設新天津!》,宣傳畫,77cm×53cm,天津區軍事管制委員會文化教育部,1949年,中央美術學院圖書館藏

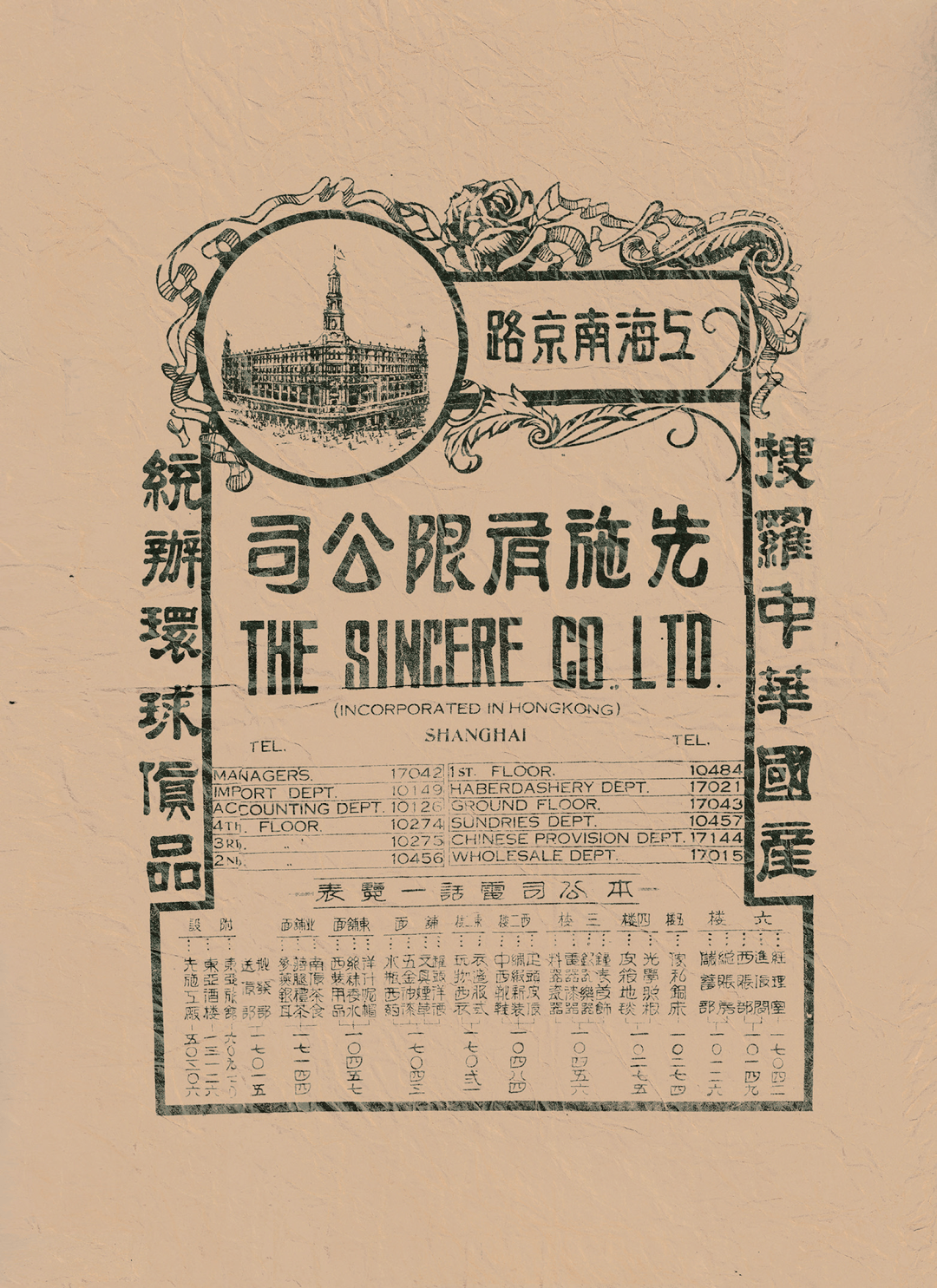

第二,在經濟發展上,中國共產黨把沒收官僚資本,保護、恢復民族資產階級工商業作為繁榮城市經濟的重要舉措。以中國紡織建設公司、中國蠶絲公司為代表的官僚資本被沒收並組建為國營經濟,四大百貨、五和織造廠等民族資本所興辦的輕工業在政府的支持下增加生產並逐漸恢復市場供應。該部分展品如《中國紡織建設公司布樣》、《新豐印染廠布樣》、《上海五和織造廠樣冊》(圖9)、《同豐印染有限公司布樣》等產品樣冊的設計樣式與藝術風格均對新中國成立後的紡織工業的花樣風格有所影響。除此之外,上海四大百貨、中國國貨公司的包裝紙設計風格也延續至新中國成立後的平面設計(圖10)。這些民族資產階級企業的設計以及工商業美術,成為新中國設計的來源,推動了新中國的商業美術對現代化、民族化、產業化設計語言的探索與形成。

圖9ˉ《上海五和織造廠樣冊》,樣冊,25.8cm×13.4cm,上海五和織造廠,20世紀40年代(周博供圖)

圖10ˉ 上海四大百貨之一先施有限公司包裝紙,印刷品,44.5cm×39cm,20世紀40年代(周博供圖)

第二板塊:視覺革命

執筆:凌晨

新中國設計的誕生,在視覺層面上,首先,表現為以國旗、國徽為核心的國家視覺形象的確立。齒輪、麥穗、五角星等一系列符號語彙,使新中國設計的圖形語言煥然一新,其影響也迅速自政治領域延展到社會生活的諸多方面。其次,表現為與國家大政方針密切配合的宣傳性圖像與裝幀新風格的日漸成熟。基於此,展覽的第二板塊「視覺革命」下設三個部分:1. 為新中國造型;2. 宣傳與鼓舞;3. 裝幀新風格。

第一個部分「為新中國造型」展出了新中國國家視覺形象系統建立起來的大致脈絡,展現了齒輪、麥穗、五角星、紅旗、天安門等圖形元素是如何被提出、確定、流行並最終成為代表新中國的符號。在這一部分中,國旗、國徽、政協會徽是最重要的設計作品,它們是國家政權在視覺上的最直接體現,在20世紀50年代以鞏固新政權為首任的環境下深刻地影響了社會的方方面面。

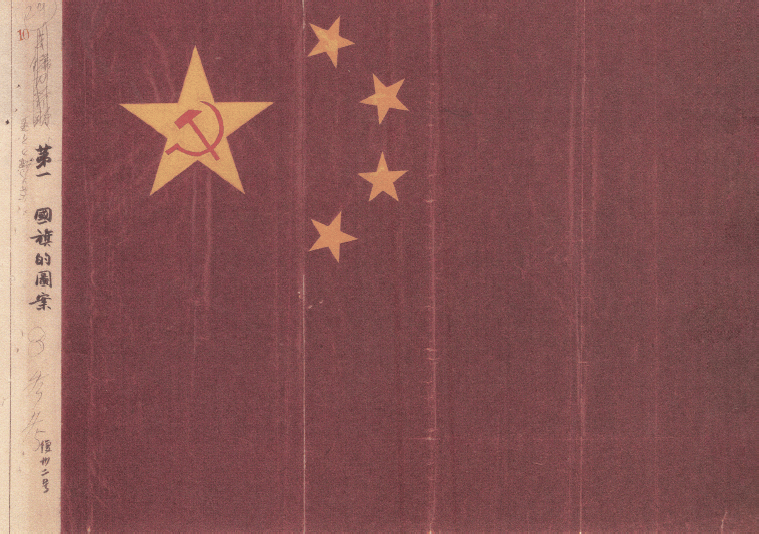

在中華人民共和國成立之前,新政協先行成立,於1949年7月決定了設計政協會徽的工作,明確了政協會徽的含義為「無產階級領導的以工農為基礎的民主階層大團結」。最終確定採用張仃、周令釗設計的會徽圖案(圖11)。這一稿政協會徽圖案參考了當時的蘇聯國徽,其中紅星表示無產階級的領導,齒輪、嘉禾表示以工農聯盟為基礎,四面紅旗表示四個階級大聯合(工人階級、農民階級、小資產階級、民族資產階級),地圖則指示著新中國的背景。除此之外,曾聯松1949年設計的國旗(圖12)同樣也在一定程度參考蘇聯的國旗,紅色的底色象徵革命,金色五角星象徵中國共產黨的領導,周圍四顆小五角星則象徵中國人民的四個階級。值得注意的是,國旗最終的設計定稿將原設計中借鑑蘇聯的鐮刀與錘子刪去,新中國此後的設計也越來越積極地探索具有中國特色、民族特色的視覺符號,國徽的設計就是一個非常重要的典例。

圖11ˉ中國人民政治協商會議會徽設計稿(複製件),張仃、周令釗,1949年(中國政協文史館提供)

圖12ˉ 曾聯松應徵國旗設計稿(複製件),曾聯松,1948年(《中華人民共和國國旗國徽國歌檔案》收錄)

國徽的設計完成於1950年。張仃、鍾靈最初提交的國徽應徵稿與政協會徽類似,對於國徽來說失去了辨識性,也不具備足夠的「中國性」。1949年10月,清華大學營建系與中央美術學院均成立了國徽設計小組,各自擬制了設計方案:清華大學以民族形式的玉璧為主要內容,中央美術學院以天安門為主要內容。其中,周令釗提出的央美方案之一以天安門為核心,有「五星」的概念,並在環繞式邊飾中使用了齒輪、麥稻穗、綬帶的形象,這些視覺元素在1950年9月最終的國徽定稿之中均被採納。

以政協會徽為開端,國旗、國徽的設計為整個20世紀50年代的新中國設計提供了可被反覆使用、加工創作的視覺語彙。如共青團團旗、少先隊隊旗使用了紅色旗面與金色五角星;共青團團徽是一個一半麥穗一半齒輪的圓形徽章;解放軍三大勳章均使用了紅色五角星,其中解放勳章使用了天安門的形象……由國家主導的設計極其統一、系統地使用著一套視覺語言,它們自上而下地進入人們的社會生活當中,在人民群體內部也孕育催生著一場「視覺革命」。

第二個部分「宣傳與鼓舞」從招貼畫(宣傳畫)的角度切入,通過展覽20世紀50年代極具代表性的招貼畫作品三十餘張,為觀眾呈現新中國視覺革命的一個獨特面向。在這一時期,招貼畫不僅緊密配合社會主義政治、經濟、文化建設,也在藝術形式上取得了令人矚目的成績,成為人民群眾喜聞樂見的藝術消費品。[6]

首先,中華人民共和國成立後,來自各行各業、具有不同專業背景的美術人員都加入招貼畫的創作隊伍之中,如解放區的美術幹部、商業美術家、漫畫家、記者等,這一方面為招貼藝術帶來了更多的個性與趣味,另一方面也使眾多的招貼畫湧現出更多樣的內容與主題。展覽作品《我們熱愛和平》(圖13)就是根據記者闕文的攝影作品改編而來,從「展現戰爭後方安靜祥和的生活」這一獨特視角切入戰爭話題,在1952年發行後大受歡迎。

圖13ˉ《我們熱愛和平》,宣傳畫,77cm×53cm,闕文,1952年,中央美術學院圖書館藏

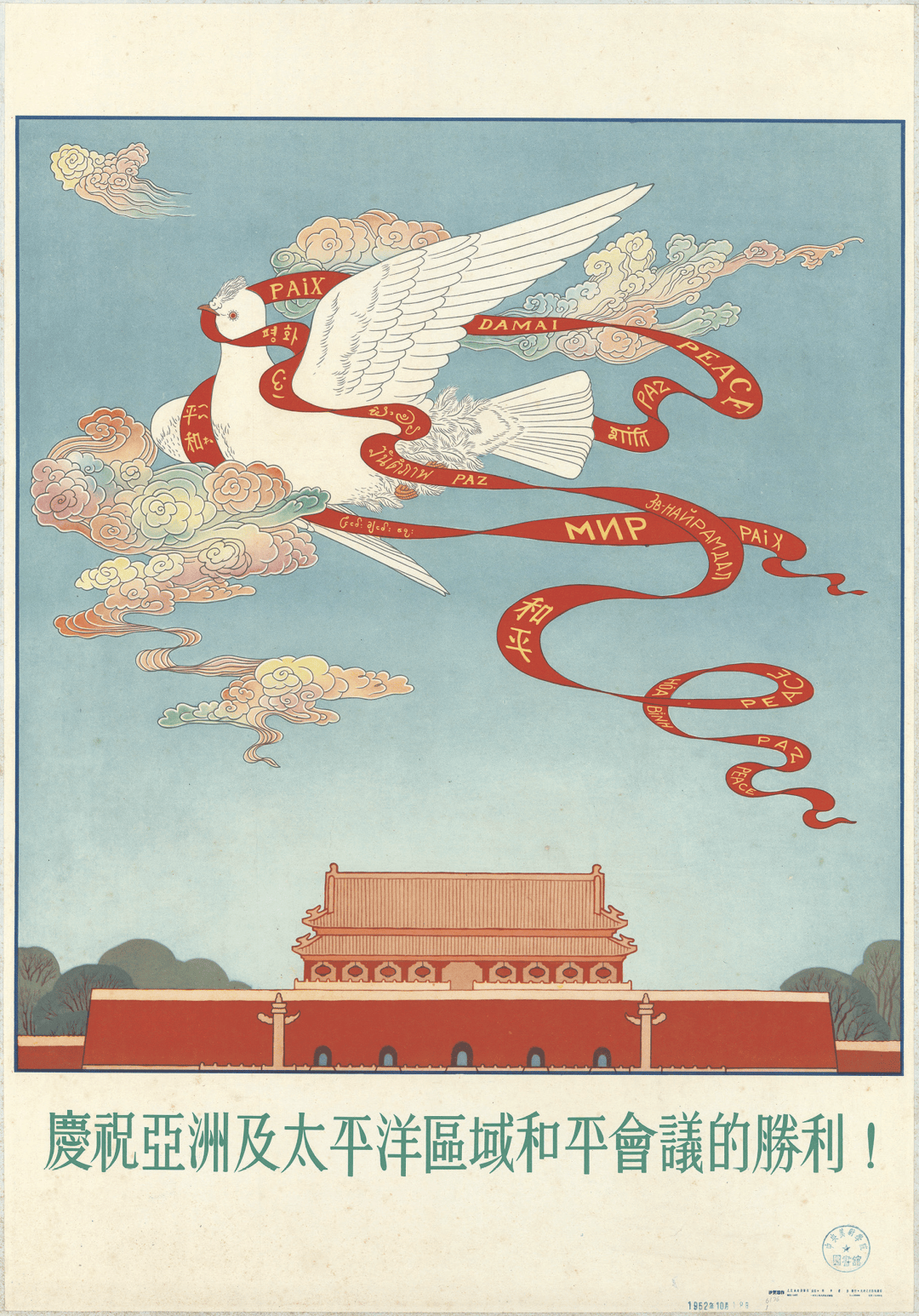

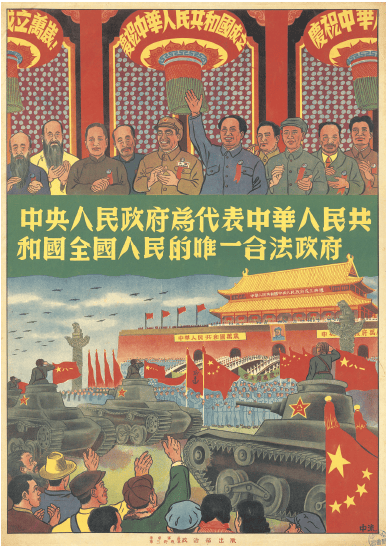

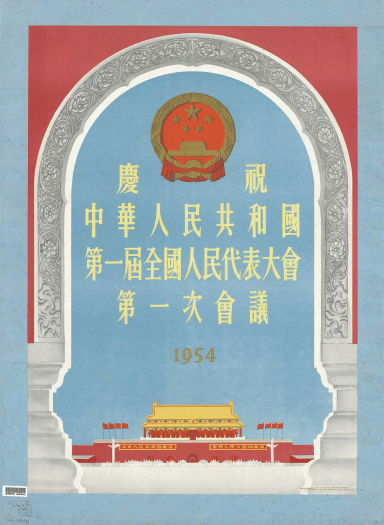

其次,這一時期許多招貼畫都以記錄、紀念重要歷史事件為主題,比如展覽作品《慶祝亞洲及太平洋區域和平會議的勝利!》(圖14)、《中央人民政府為代表中華人民共和國全國人民的唯一合法政府》(圖15)等。其中《慶祝中華人民共和國第一屆全國人民代表大會第一次會議》(圖16)由周令釗、陳若菊於1954年設計繪製。周令釗同時也是第二套人民幣的主要設計者之一,這幅招貼的設計正是按照設計人民幣的路徑進行的,即採用中國傳統的圖案,尤其是建築圖案,如建築的基柱、邊飾、角花等。該招貼的畫面是一個門框,上面畫國徽,底下是天安門。在北海小西天的旁邊有一個牌坊,周令釗與陳若菊畫的就是那裡的門框,它的圖案、浮雕都用在招貼上裝飾內容,使得整幅畫面不僅有一種莊嚴、肅穆的感覺,也蘊含著深厚的傳統底色。[7]

圖14ˉ《慶祝亞洲及太平洋區域和平會議的勝利!》,宣傳畫,77cm×53cm,沙更世,1952年,中央美術學院圖書館藏

圖15ˉ《中央人民政府為代表中華人民共和國全國人民的唯一合法政府》,宣傳畫,76cm×54cm,中流,1950年,中央美術學院圖書館藏

圖16ˉ《慶祝中華人民共和國第一屆全國人民代表大會第一次會議》,宣傳畫,87cm×62cm,周令釗、陳若菊,1954年,中央美術學院圖書館藏

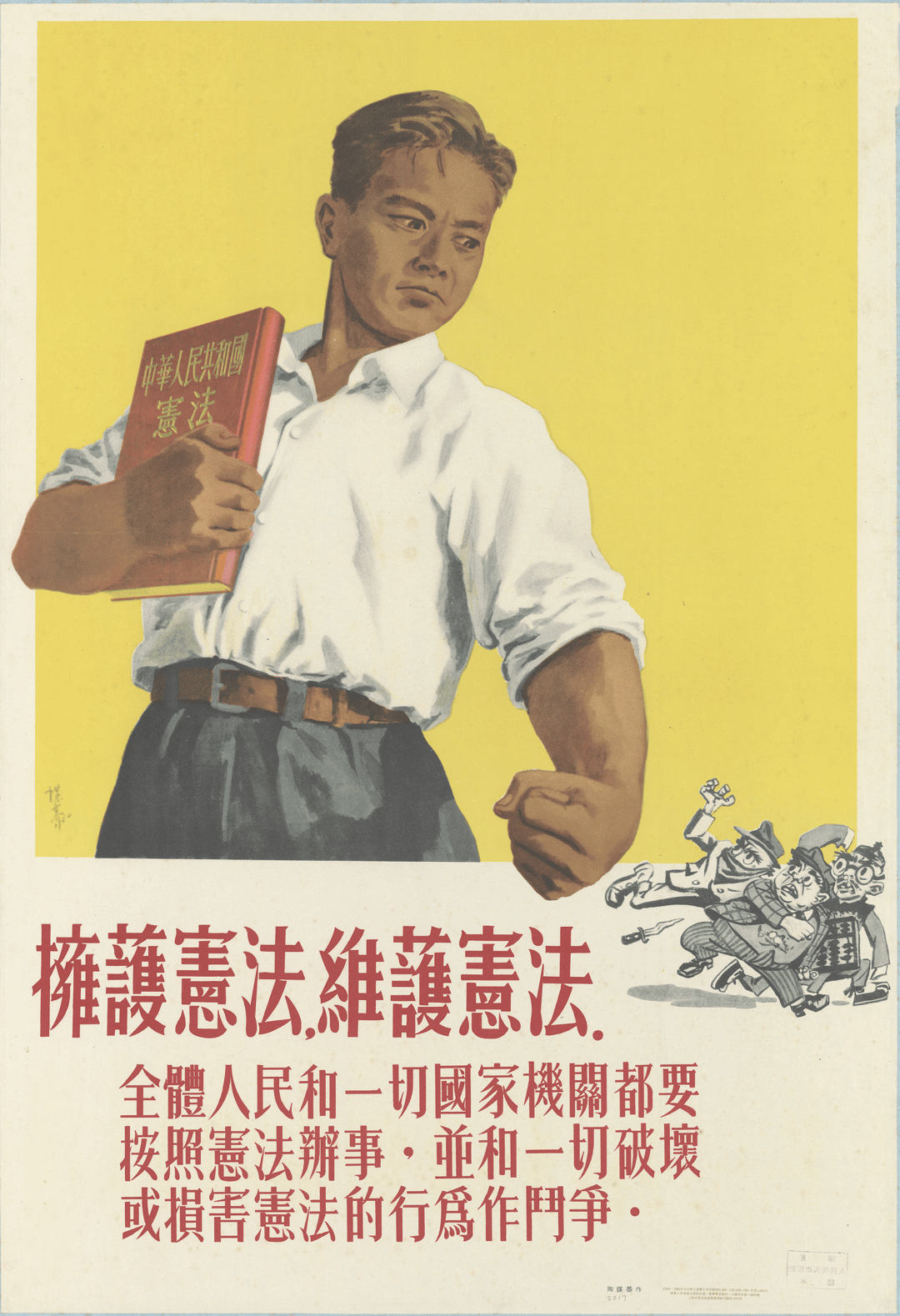

另一方面,正如新中國國家視覺形象的建立受到蘇聯設計的影響一樣,20世紀50年代初期我國美術宣傳工作也受到蘇聯招貼藝術的影響。蘇聯人認為,「諷刺性宣傳畫在反對腐化的資產階級思想、反對帝國主主義侵略者們的陰謀的鬥爭中,是最尖銳的武器」[8]。經常出現的基本程式之一是有一個莊嚴高大的代表人民正義力量的形象(一般以男性工人或士兵為主),用粗壯有力的手臂指向或砸向猥瑣、醜陋、矮小的敵惡勢力(一般是帝國主義、地主、富農、反革命分子、破壞分子、右派)。[9]展覽作品《擁護憲法、維護憲法》(圖17)採用的就是這種程式,整幅畫面呈現出非常鮮明的「戰鬥性」。除此之外,展覽作品《光榮屬於中國人民解放軍》(圖18)、《我們衷心熱愛和平》(圖19)也在人物的刻畫表達上體現出這種蘇聯式的戰鬥性。

圖17ˉ《擁護憲法、維護憲法》,宣傳畫,77cm×53cm,陶謀基,1954年,中央美術學院圖書館藏

圖18ˉ《光榮屬於中國人民解放軍》,宣傳畫,77cm×53cm,吳俊發,1957年,中央美術學院圖書館藏

圖19ˉ《我們衷心熱愛和平》,宣傳畫,77cm×53cm,彥涵,1954年,中央美術學院圖書館藏

到了20世紀50年代後期,招貼畫在毛澤東提出的雙百方針(百花齊放、百家爭鳴)影響下出現了一種新的傾向,新的政治形勢和文藝政策幾乎完全改變了招貼藝術的面貌。「大躍進」時期,基於現實主義繪畫的表現手法一度退居邊緣,畫家們轉而投向民間美術、傳統藝術、工藝美術甚至兒童繪畫,把這些藝術體裁的形式語言移植到招貼畫創作中來。[10]展覽中的中央工藝美術學院師生集體創作《普及小學教育》(圖20)、魯慕迅《春天》(圖21)等,都是體現這一時期特徵的典型作品。

圖20ˉ《普及小學教育》,宣傳畫,77cm×53cm,中央工藝美術學院師生集體創作,1958年,中央美術學院圖書館藏

圖21ˉ《春天》,宣傳畫,53cm×38cm,魯慕迅,1956年,中央美術學院圖書館藏

第三個部分「裝幀新風格」展出了中華人民共和國成立後出版的政治、教育、文學、藝術等多類書籍的裝幀設計。一方面,部分書籍明顯受到新中國國家視覺形象系統的設計語彙影響,尤其是直接與政治相關的書籍,如張慈中設計的《中華人民共和國憲法》與《紅旗》雜誌封面,以及周令釗設計的《把一切獻給黨》封面,均注重簡潔、莊重與大氣的視覺效果;邱陵設計的《官兵關係》《領導作風》封面,採用了五角星、旗幟的符號元素;教材類書籍如古元設計的小學高級課本,也多次使用了天安門與工農兵人物形象。另一方面,不少裝幀設計家仍以延續民國時期的裝幀經驗基礎為主,如錢君匋、黃永玉、章西厓(圖22)、龐薰琹等人的裝幀作品,使得該時期的所有書籍裝幀作品相較於國家形象、招貼畫藝術來說,具有相對較弱的視覺統一性,更呈現出多元化的特徵。

圖22ˉ《從荊河到沂河》封面設計,書籍,17.3cm×10.7cm,章西厓,1957年(周博供圖)

第三板塊:積極的工業化

執筆:於明慧、陳珊珊

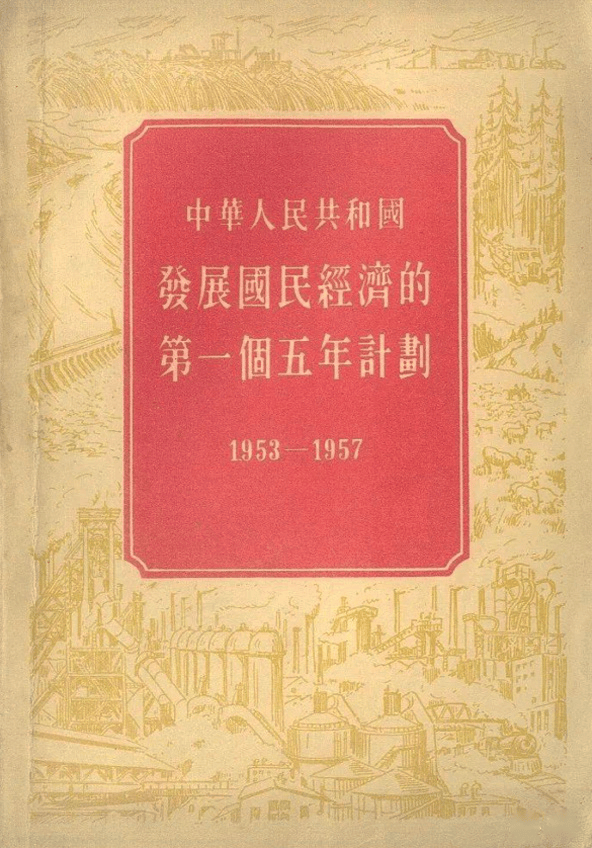

新中國的工業化政策對城市規劃、建築和工業設計等都產生了深刻的影響,尤其是「第一個五年計劃」(圖23)。對於新中國來說,現代化的核心要義就是把中國從農業國變成工業國,實現工業化。毛澤東在七屆二中全會的報告中就明確了關於新中國城市功能的頂層設計,即變消費的城市為生產的城市,《共同綱領》更是強調將重工業作為新中國工業發展的重點,這些原則都在第一個五年計劃「積極的工業化」政策中得到堅決的貫徹和落實。因此,在這一宏觀的工業化建設背景之下,展覽依次呈現了新中國設計的四類面向:1. 生產的城市;2. 為「一五計劃」設計;3. 美化生活;4. 人民商場。從國之重器到民生日用,新中國設計的大幕徐徐拉開。

圖23ˉ《中華人民共和國發展國民經濟的第一個五年計劃》。封面設計:張慈中。22.1cm×15.6cm,1955年8月首版,1955年10月再版(周博供圖)

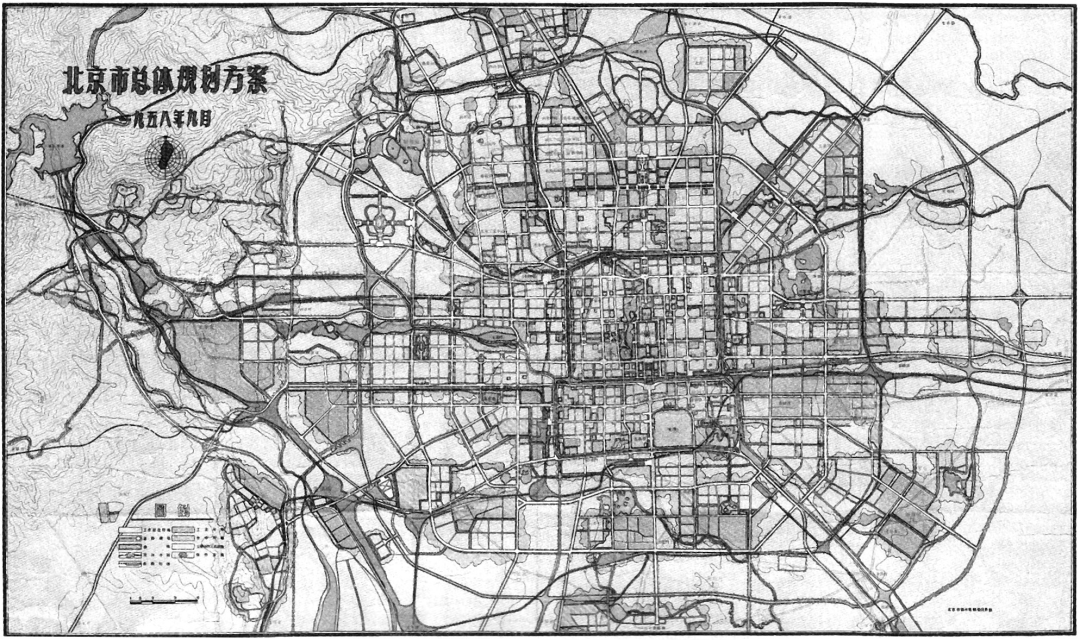

第一個主題為「生產的城市」,強調了新中國城市功能的頂層設計觀念,即「變消費的城市為生產的城市」,這一觀念改變了中國的城市形態。而這一改變通過首都規劃、天安門廣場改造、上海衛星城規劃、八大重點城市規劃以及工人新村與集體住宅建設等一系列內容予以呈現,展現了新中國成立之初以工業生產為中心的城市功能轉變過程,以及在這一轉變影響下的城市空間和布局的變化。

其中北京作為新中國的首都,同時也是最先開始規劃的城市之一,在展覽中具有典型示範意義。在1958年版的北京城市總體規劃圖中可以看出(圖24),城市形態整體呈現分散集團式布局,這一布局模式使城市不論整體還是局部都能形成以生產為核心的組團,在實現自給自足的基礎上有工業產出。上海則是第一個全面開展衛星城規劃建設的城市。在1959年版規劃方案的指導下,上海相繼建設了閔行、吳涇、安亭、松江、嘉定等5個衛星城和一批近郊工業區。這一規劃推動了城市結構從集中單一向群體組合發展。[11]既解決了工業化過程中人口過於集聚的城市問題,也使上海的工業布局更趨合理化。另外,在展覽中還呈現了為配合蘇聯援建的「156項工程」為核心的八大重點城市規劃——西安、太原、蘭州、包頭、洛陽、成都、武漢和大同,這八個城市為國家重點投資建設的一批新工業城市,規劃基於各個城市不同的生產基礎進行,成為這一時期城市規劃建設的代表。

圖24ˉ《北京市總體規劃方案》,北京市都市規劃委員會,1958年9月[ 圖源於《北京城市規劃(1949—1960年)》]

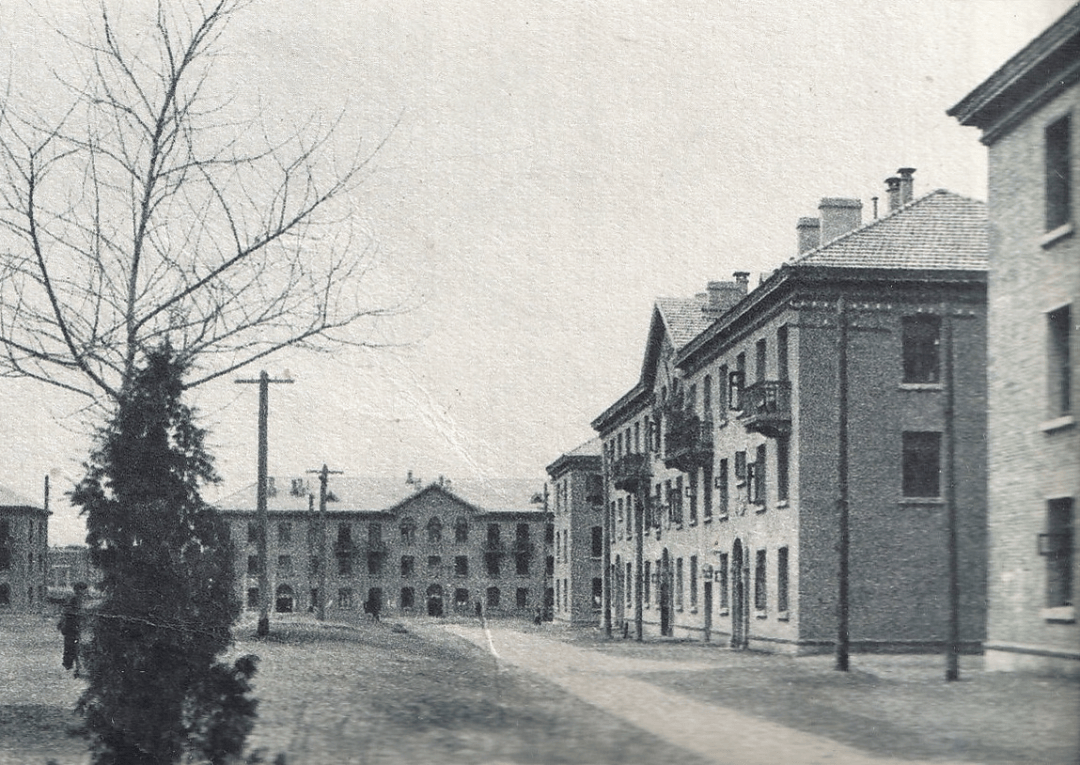

展覽在聚焦新中國城市形態的變化之外,也展現了在「生產性城市」建設方針影響之下的工人住宅。其中,長春第一汽車製造廠的工人住宅是最早建設的工人住宅之一,是當時蘇聯援建的重要代表(圖25)。整個住宅區採用街坊式布局,建築以低層為主,受蘇聯建築思想影響呈現出折衷主義色彩,採用民族風格的「大屋頂」形式,結合紅色磚牆、灰色屋頂,是中式建築和蘇式建築的融合。[12]這些集體住宅建立在工業城市建設的基礎之上,是城市工業化建設的產物和見證。

圖25ˉ 長春第一汽車製造廠工人住宅之街坊內景,20世紀50年代初(圖源於《建築設計十年》)

總的來說,在「生產的城市」展覽部分,無論是北京、上海等特大城市的規劃和改造,還是西安、成都等八大重工業城市的規劃和建設,乃至於工礦企業和工人住宅的設計,都是國家工業化頂層設計的延伸。

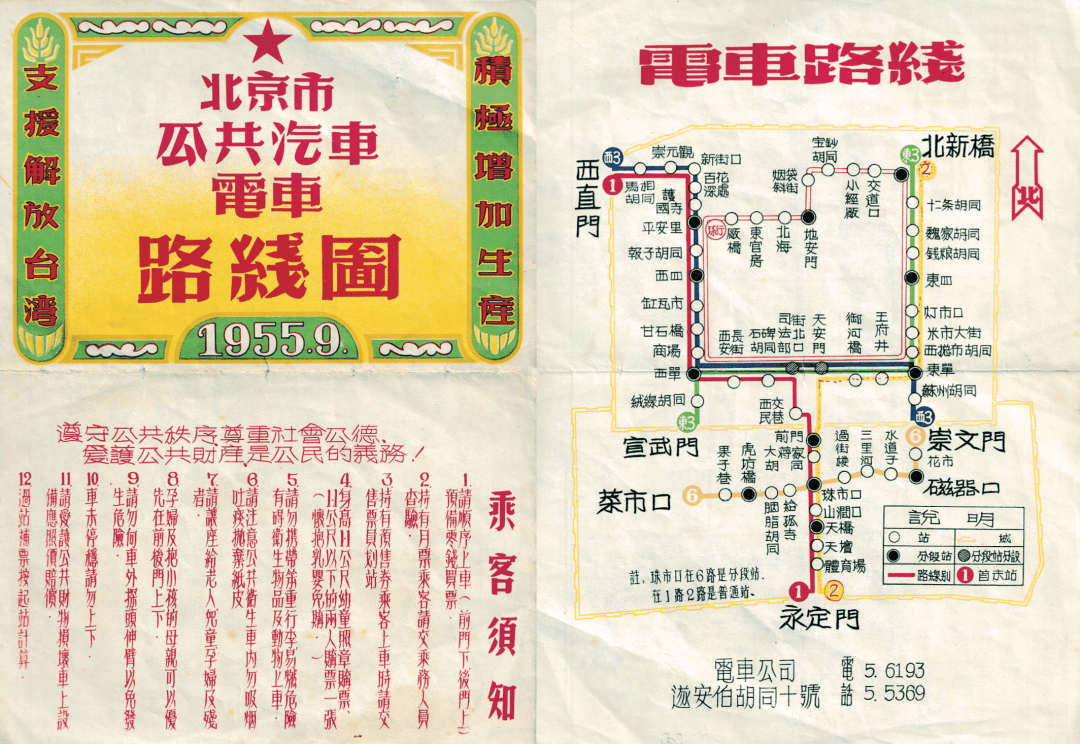

第二部分,為「一五計劃」設計是「積極的工業化」展覽板塊的另一重要組成部分。第一個五年計劃所確立的「以重工業發展為中心」且「相應地發展交通運輸業、輕工業、農業和商業」的指導方針,引領了這一時期的交通工具、交通路線規劃(圖26)、交通標誌、電子產品和收音機設計的整體發展方向。尤其在汽車設計領域,展覽重點呈現了解放牌CA10型載重汽車、紅旗牌CA72轎車、東方紅-54型履帶式拖拉機的設計細節。它們被應用於新中國生產建設中的交通運輸、高級檢閱、農業生產等多種使用環境,成為新中國汽車工業發展史中的里程碑。

圖26ˉ《北京市公共汽車電車路線圖》,26.2cm×38.6cm,1955年9月(周博供圖)

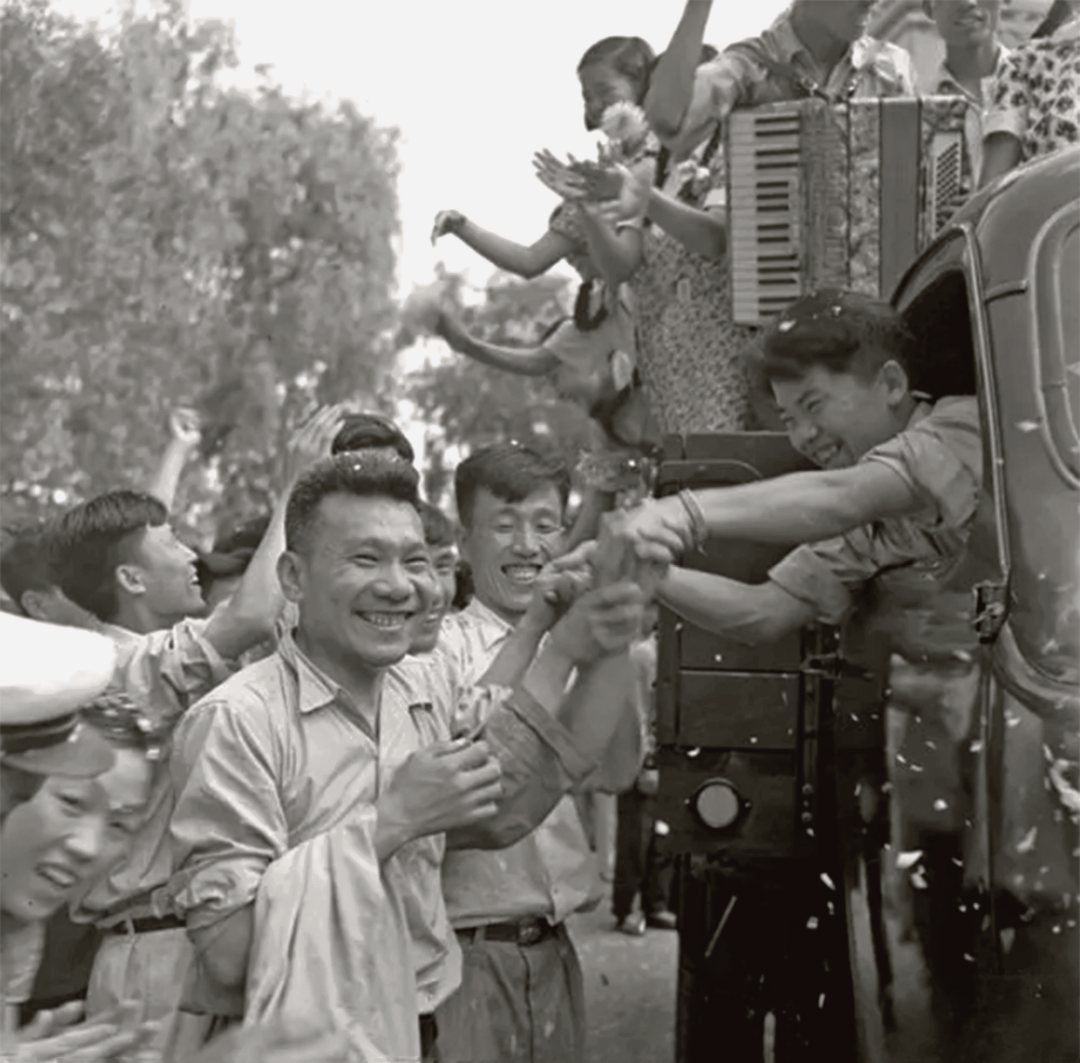

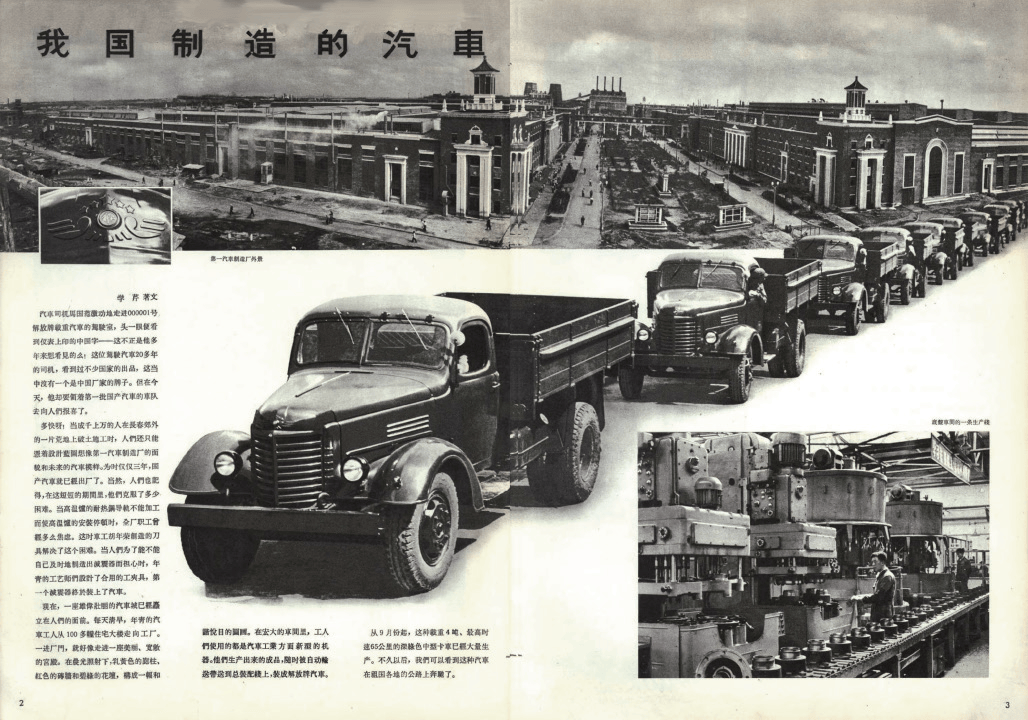

解放牌CA10型載重汽車(圖27~圖29)作為新中國成立之初的汽車工業技術母版,成為該部分展覽的關鍵內容。1956年,長春第一汽車製造廠以蘇聯的吉斯-150型載重汽車為原型試製成功解放牌CA10 型載重汽車,為新中國汽車研發做出了先行技術探索與設計示範。解放牌在1956年至1986年停產前的三十年間,也被先後改裝為解放CA15J高原用車、林業用車[13]、解放CA10CD公共汽車、解放CA10CR型養蜂專用車、運水汽車、傾卸汽車、起重汽車、工程汽車和冷藏汽車[14]等多種類型。解放牌汽車被廣泛應用在社會主義生產建設的各類交通運輸環節中,儘可能地適應城市、農村、高原、平原、熱帶、寒帶等各種使用條件,以此滿足新中國各類城鄉交通和公路運輸需求。[15]

圖27ˉ 解放牌CA10型載重汽車出廠照片,新華社記者袁苓拍攝,1956年

圖28ˉ 長春市市民與駕駛第一批國產解放牌汽車的司機慶祝解放牌載重汽車試製成功,新華社記者胥志成拍攝,1956年7月

圖29ˉ《我國製造的汽車》(圖源於《人民畫報》1956年第9期)

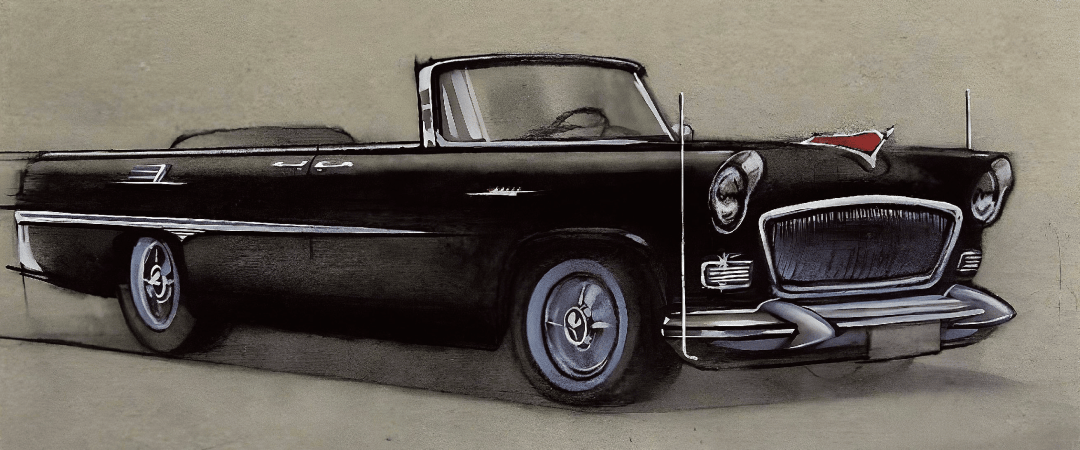

展覽也關注了更具民族精神和象徵意義的新中國轎車的設計與試製。1958年,為滿足新中國高級檢閱轎車的使用需求,第一汽車製造廠實現新中國第一輛小轎車的自主研製。紅旗牌CA72檢閱車(圖30),由設計師呂彥彬、程正以東風CA71小轎車為參考原型,結合美國1955年生產的克萊斯勒C69轎車和1957年生產的林肯、凱迪拉克轎車圖紙進行綜合設計。車身造型融合了龍、鳳凰、扇面、宮燈等多種中國傳統文化元素,使整車極具民族風格。[16]但實際上,由於當時國內重工業發展水平的局限,紅旗牌CA72轎車的製造過程幾乎均為手工敲制,尚無法滿足批量化生產的技術要求,這使得紅旗牌CA72轎車更接近於一個新中國現代化建設的紀念物形象。

圖30ˉ 新中國第一代紅旗CA72檢閱車,呂彥斌、程正設計,賈延良繪製,1959年(圖源於葛幫寧《紅旗》,中國工人出版社,2017年)

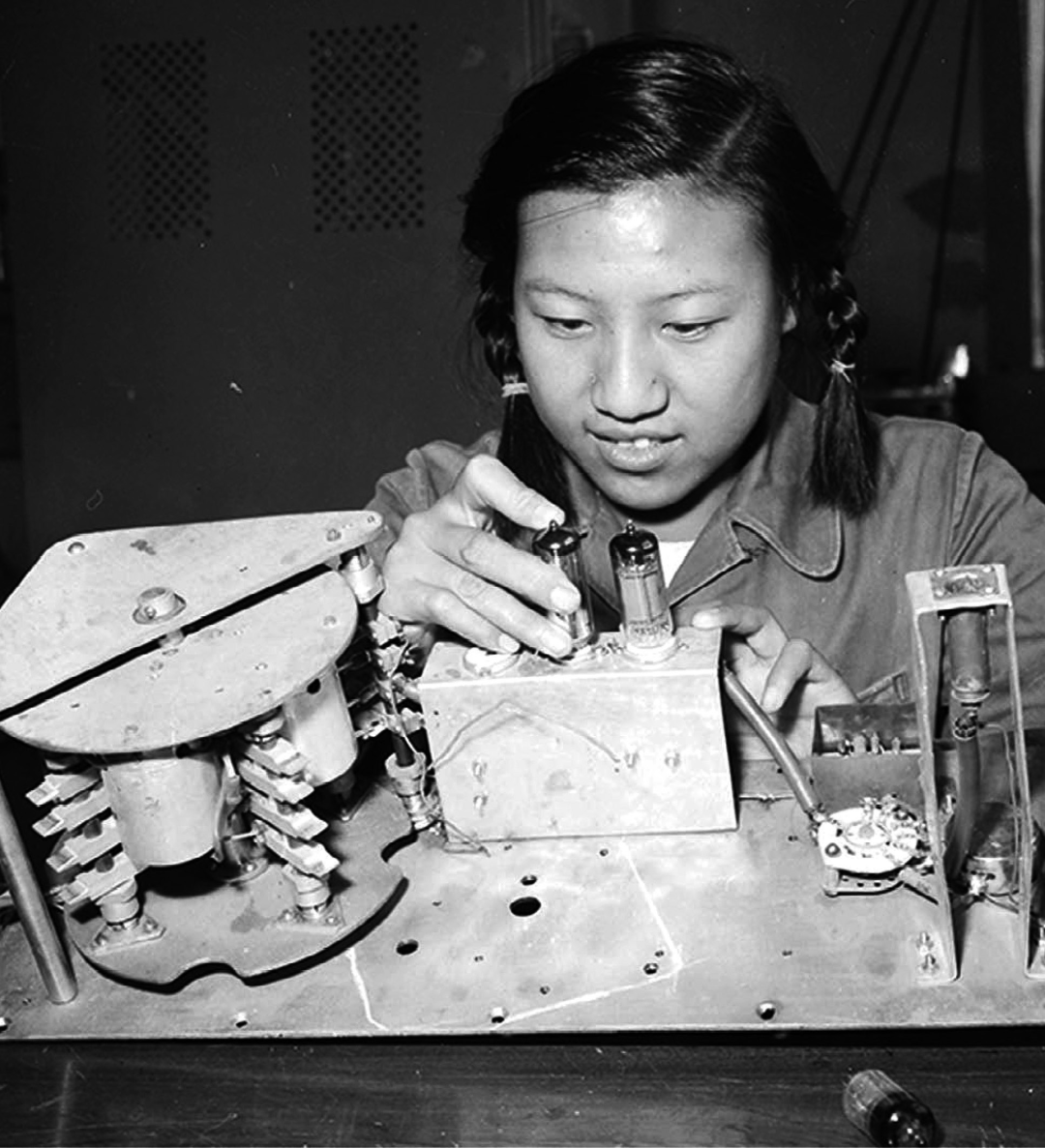

除了汽車工業和汽車設計之外,本次展覽著重呈現了「一五計劃」中「獨立的第157項」——民主德國援建無線電廠項目所取得的設計成果。以1957年建立的國營華北無線電器材聯合廠(簡稱718廠)為研究中心,該部分展示該廠的精密儀器設計手冊和電子工業產品圖像。718廠在精密儀器的生產實踐中遵循了「引進—消化—吸收—創新」的原則,在吸收德國先進技術的基礎之上,重視材料的國產化創新,嘗試電錶等精密儀器的自主試製和創新發展,為新中國電子產品的設計研髮帶來世界先進技術和包浩斯的審美新風(圖31)。

圖31ˉ718聯合廠的電子圖像資料(圖源於718博物館)

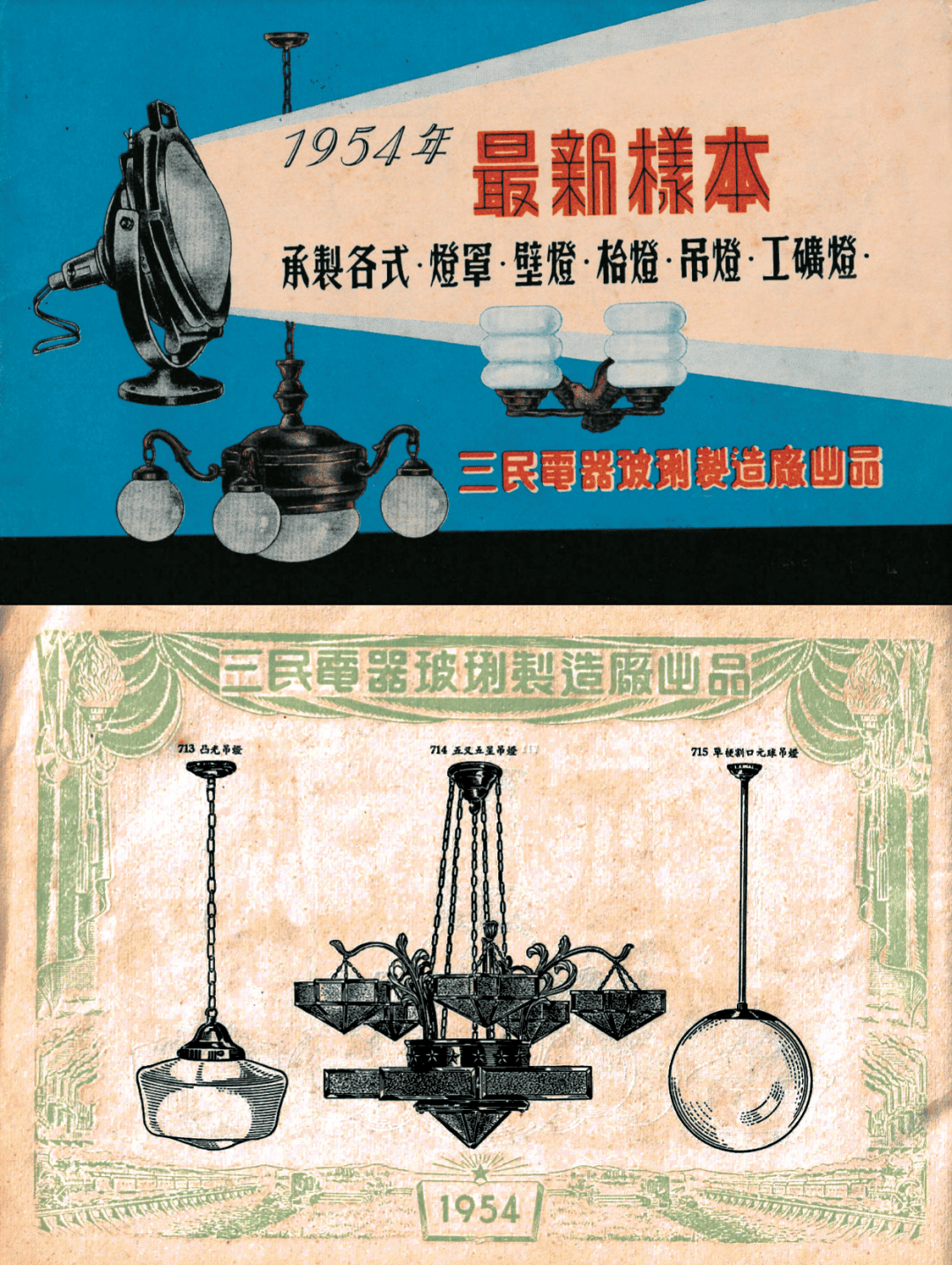

展覽的第三部分「美化生活」則主要展示新中國輕工業相關的日用產品設計,包括上海牌A-581型手錶、「幸福-I」照相機、永久牌自行車,等等。這些具有技術突破性價值的標誌性產品,為人民鋪開了美好生活的多重維度(圖32)。例如,1956年9月,天津公私合營照相機廠以德國製造的「ALTISSA」牌簡易相機為原型,試製幸福牌1型120定焦距照相機。該相機具備體積較小,攜帶方便,適合於抓拍等特點。它的誕生和量產極大滿足了人們在日常生活中對於攝影留念的需求。

圖32ˉ《三民電器玻璃製造廠1954年最新樣本》,18cm×25cm,三民電器玻璃製造廠出品,1954年(周博供圖)

此外,展覽也關注了兒童群體視角之下的新中國設計線索(圖33)。1952年3月頒發試行《幼兒園暫行規程(草案)》,明確了新中國幼兒園必須承擔教育幼兒和便利婦女參加社會建設的雙重任務。教育部開始對玩具、教具製作和設計生產給予重視。這部分展覽相應呈現了南京師範學院教具玩具研究室出版的《結構玩具圖樣》《影子戲》和《簡單玩具圖樣》等書,重視和解決幼兒教育玩具、教具的科學實驗和製作。南京師範學院教具玩具研究室在當時構建了新中國第一個體現教學、科研、生產三結合的完整幼教體系。

圖33ˉ《人民畫報》1953年第1期中的兒童玩具

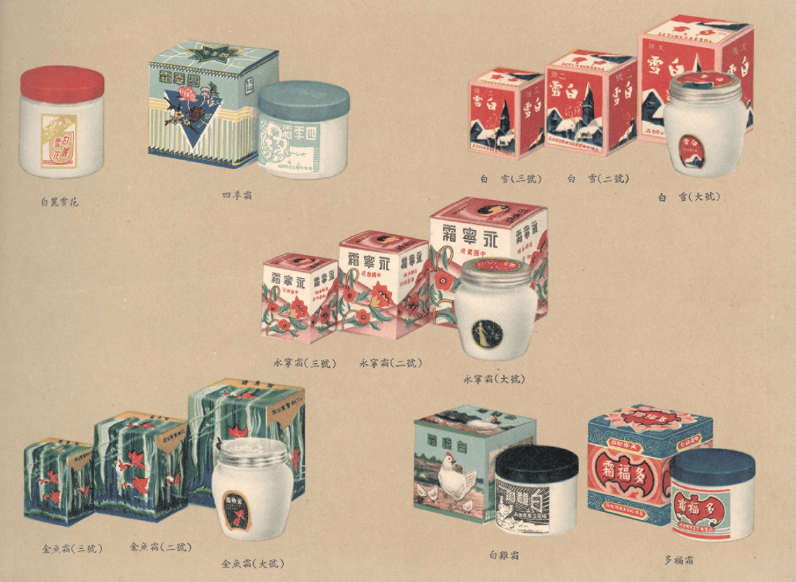

第四部分為「人民商場」,展品涉及北京、上海等地的百貨公司廣告、搪瓷製品和鞋帽樣本等。20世紀40年代末50年代初,剛經歷解放戰爭的中國社會經濟蕭條,百貨零售市場價格混亂,政策協調之下的百貨公司應運而生。例如中國百貨公司成立於1950年4月,是第一家全國性的國營百貨公司。其成立之後,對全國的批發和零售業進行了迅速的整改和統一,管轄了全國範圍內2萬多家百貨公司。百貨公司的出現打開了人民的現代化想像與體驗的維度。展品《上海市家用化學產品樣本》(圖34),其內頁包含花露水、牙膏、鞋油、蚊香等多種產品,其中不乏一些知名品牌,如美加凈、雙妹、百雀羚等。在「一五計劃」時期,發展農業是保證工業發展和全部經濟計劃完成的基本條件。該樣本封面也對農業與工業之間的這種關係進行了視覺表現:分別代表工業與農業的男女人物握手達成合作,輕工業產品、農作物、工廠和麥田等元素交相輝映,體現工農之間的合作聯盟關係。

圖34ˉ《上海市家用化學產品樣本》內頁,19.3cm×27.6cm,上海市家用化學品工業同業會所編印,20世紀50年代(周博供圖)

第四板塊:人民的時尚

執筆:黃心儀、許夢伊

中華人民共和國成立之初,以棉紡織業為主體的紡織工業總產值約占全國工業總產值的三分之一,意義非凡。通過沒收官僚資本、公私合營和經濟改組,紡織行業也完成了社會主義改造,並實行統購統銷、選樣定產的計劃生產管理體制。以上海為中心,誕生了經濟、美觀、實用的花布設計與絲綢設計創新,紡織業的發展既保障了人民衣著,又通過絲綢等高檔紡織品的出口創匯為新中國的經濟發展作出重要貢獻。在服裝領域,「增產節約」與「舊衣改制」是日常服裝設計生產的主題,與此同時,「美化服裝運動」與民族風格的探索也在服裝設計界和行業內部悄然興起,時裝的面貌呈現中西混雜、新舊交融的局面,反映了中國人民在物資匱乏的條件下,對美好生活的熱烈追求與嚮往。「人民的時尚」板塊下設五個主題:1. 選樣定產;2. 布被城鄉;3. 絲綢新花樣;4. 舊衣改制;5. 美化服裝。

第一個主題「選樣定產」和第二個主題「布被城鄉」相輔相成,展現了在統購統銷制度背景下的花布設計流程及特點。

1954年9月,國家對棉布實行計劃收購和計劃供應——即統購統銷——規定所有工廠生產的棉布不得自行出售,私營批發商不得經營棉布批發和販運。鑒於紡織品為人民生活必需品,不同地區、不同季度、不同層次,各有不同需求,其品種、規格之間又有很大的替代互補性,對此,以上海工商協作為例,首先對花布、色織布實行「選樣定產」,也就是工廠預先把設計樣品的花形圖案和配色包裝方案全部向全國各地商業代表展示,讓銷地商業代表選擇,然後由紡織品公司上海採購供應站根據各地要貨數量向工廠提出要貨。在這一制度下,花布市場主要面向廣大的農村群眾,為保證設計能被選購員選中,這一時期各廠家的花布設計沿襲了新中國成立前農村群眾使用的花布面料風格,華東紡織管理局組織和號召設計師深入群眾,下鄉調研,挖掘民間美術紋樣,設計人民群眾喜聞樂見的花布樣式。展品《大花樣本》(圖35)就是對這一制度背景下花布設計風格的集中體現,該展品出自上海紡織品供應站,全冊共38張花布樣本,在貼有布樣的卡紙下方印刷布樣編號、類型名稱及生產時間,用鉛筆寫有「同豐」「信孚」「新豐」等生產廠家及生產次數的字樣,對研究該時期相關紡織印染廠的花布風格具有重要的參考價值。樣冊中的花布底色以大紅、藏青、暗綠為主,以花鳥、果蔬為印花紋樣,使用的顏色大多為高飽和度的純色,色塊之間基本沒有渲染與過渡,色彩鮮艷醒目。這一樣式的花布在東北地區尤為受歡迎,在約定俗成中被稱為「東北大花布」,實際上這類花布在全國都有分布,審美上的影響也覆蓋全國。另有中央人民政府紡織工業部的《一九五四年產品樣本》、上海市染織工業同業公會的《染織布匹集體樣本》、武漢天一印染廠的《花布樣本》等展品,共同展現了新中國的花布設計特徵。

圖35ˉ《大花樣本》,樣冊,38cm×53.5cm,上海紡織品採購供應,1955年(周博供圖)

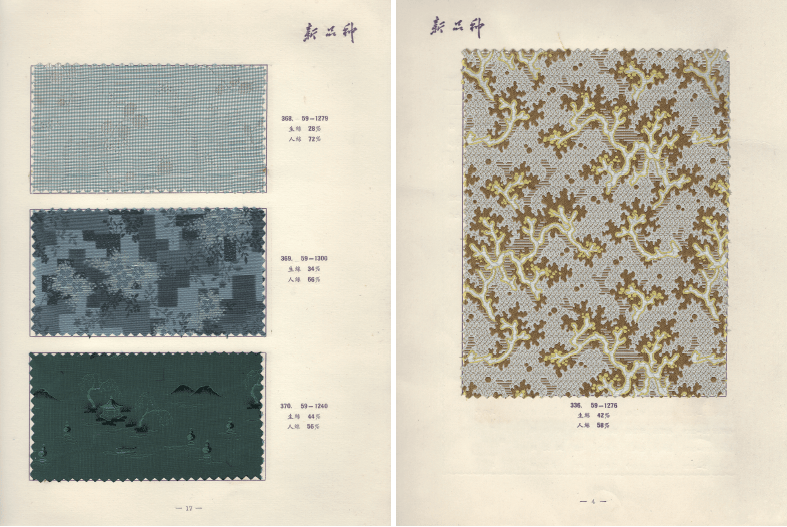

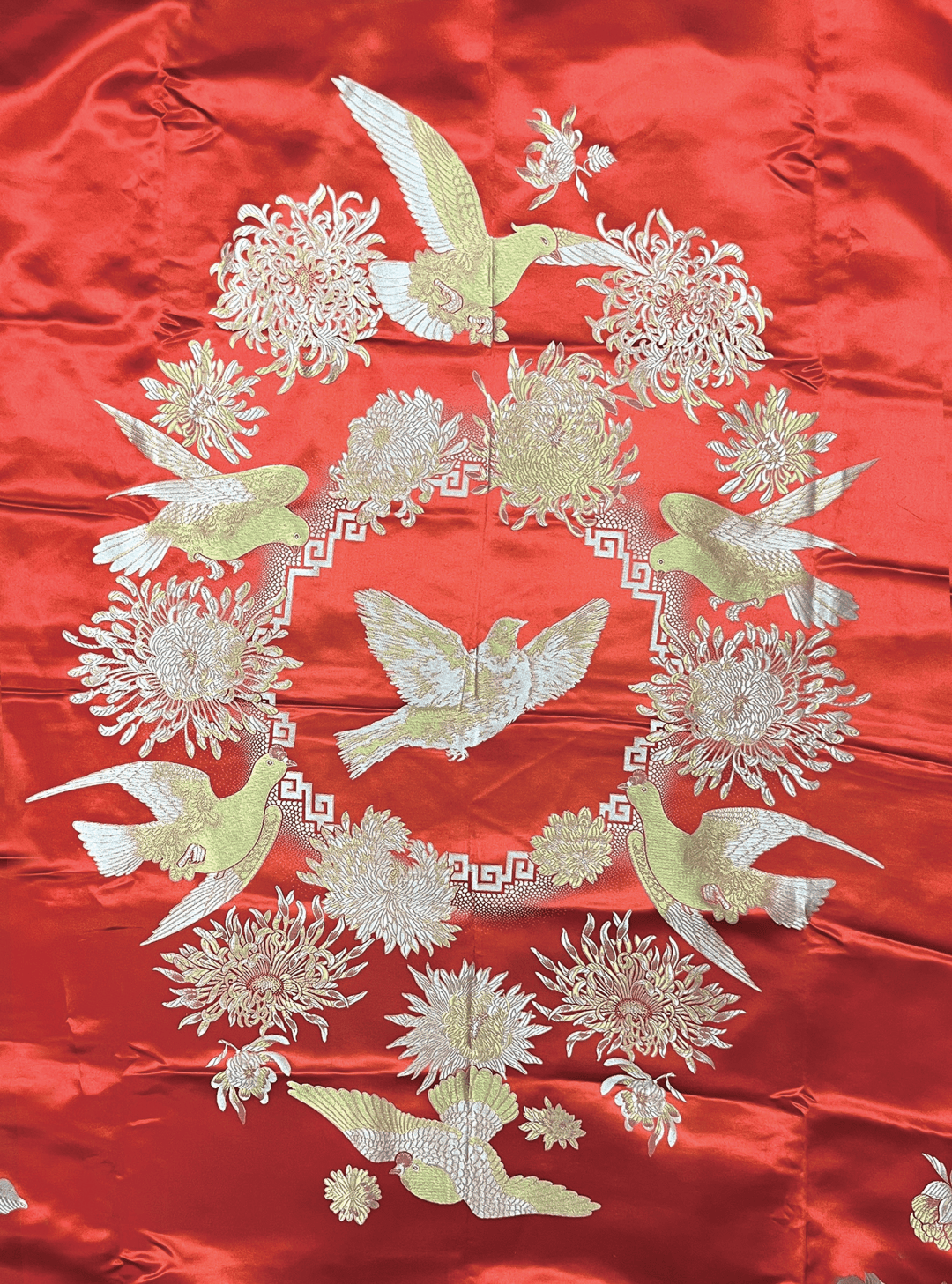

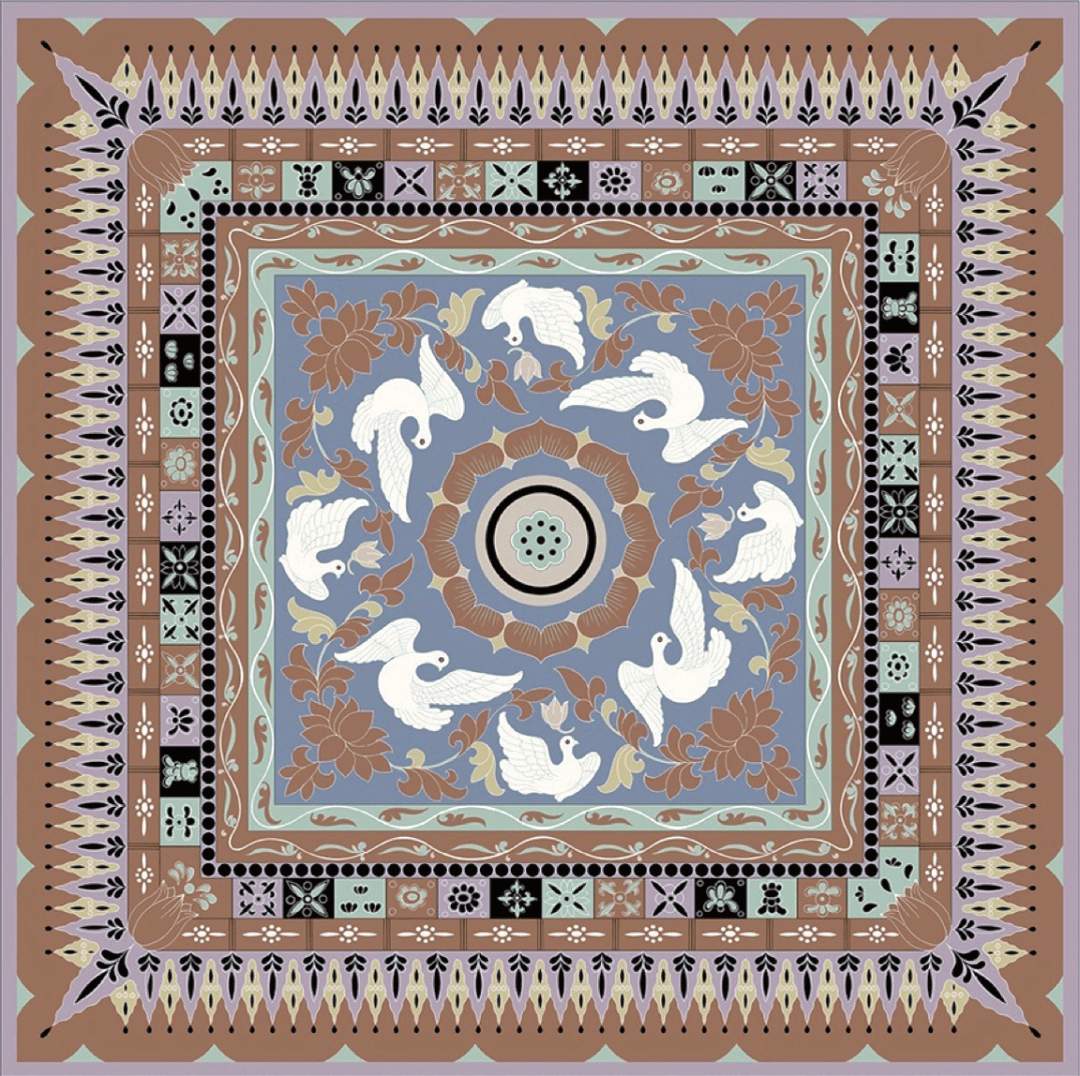

第三個主題「絲綢新花樣」展現了新中國絲綢的設計與生產,這種高檔的紡織品不僅在人民的生活中有重要的地位,也為新中國的出口創匯作出了重要貢獻。1952年,上海絲綢科學技術研究所(絲研所) 成立,下設織造、紋樣、意象、煉染、印花、服務和印花圖案設計等組,主要有兩大職能,一是設計花色品種,包括印花圖案、織花小樣、品種規格以及組織試製生產等;二是傳承絲綢技術,培養設計人才。[17]中華人民共和國成立後計劃經濟體制下,絲綢設計生產流程逐漸全面化、規模化。新產品的設計生產一共分成兩個過程:擬定生產方案過程與生產工藝過程。擬定生產方案即紋制設計,包括設計小樣、意匠放大、軋雕花板三道工序;生產工藝即組織實踐,包括準備經緯絲線、織造、著色、檢驗四道工序。展品《新品種——慶祝建國十周年樣本(上集)》(圖36)就體現了這一設計流程,其中的每款綢樣根據圖案、意匠、組織的分工進行設計,並在目錄處標明每款綢樣每個環節的設計負責人,對於新中國絲綢設計研究具有重要的史料價值。展覽展出的和平鴿紋樣絲綢被面(圖37),從紋樣來看,包括了寫實菊花、博古紋與和平鴿等圖案,主要為傳統題材,呈現出民族化的傾向,延續了20世紀50年代社銷紡織品的設計特點。[18]尤其是被面中心的和平鴿圖案,圍繞成一圈的工筆翔鴿與于非闇《慶祝亞太和平會議的勝利》宣傳畫中所繪和平鴿正好是鏡像相同的,處於最中心的和平鴿紋樣正是1950年11月畢卡索為紀念在華沙召開的世界和平大會所繪製的和平鴿,且與1953年中華人民共和國郵電部發行的紀24《保衛世界和平(第三組)》上的圖案相同,表達了中國人民熱愛和平的美好心愿。

圖36ˉ《新品種——慶祝建國十周年樣本(上集)》內頁,樣冊,30.3cm×23cm,中國絲綢公司上海分公司,1959年(周博供圖)

圖37ˉ 和平鴿紋樣絲綢被面,絲織品,212cm×144cm,中國浙江省絲綢進出口公司,1962—1965年(周博供圖)

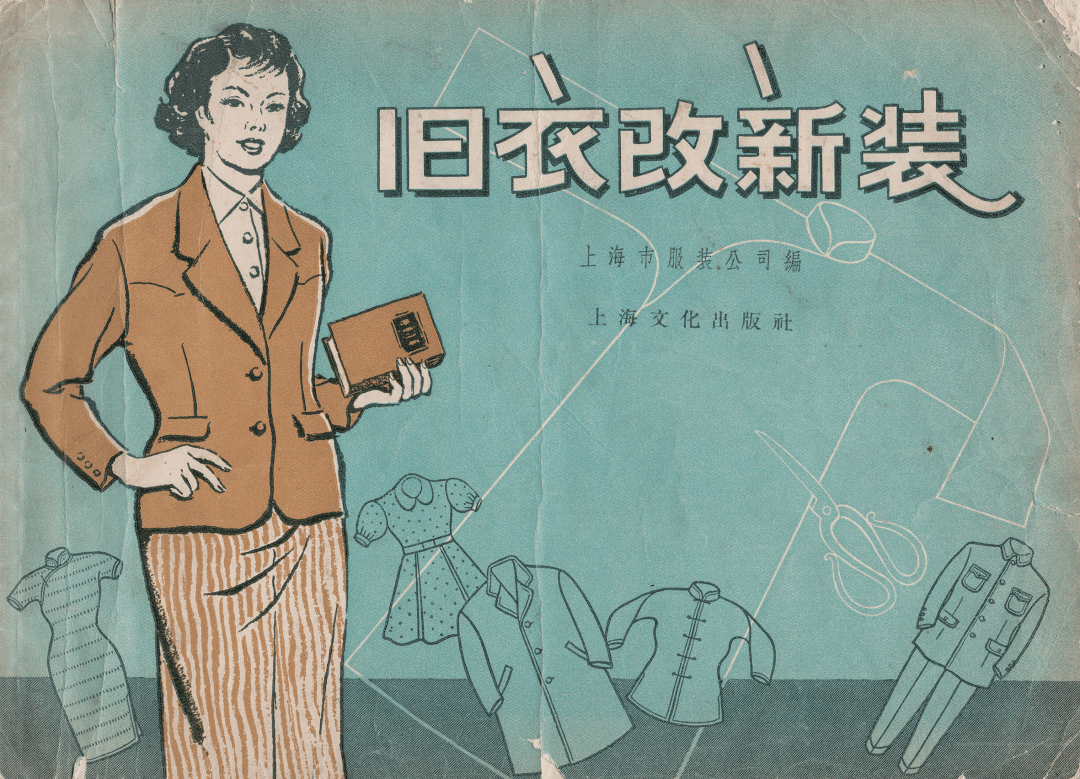

第四個主題是「舊衣改制」。1957年,毛澤東提出「勤儉建國」的方針,倡導艱苦樸素、勤儉節約,在穿衣問題上,為了國家經濟發展的長遠目標打算,提出有舊的,就少買或不買新的;有破的,就儘量修整再用。由此,引發了20世紀50年代服裝領域的增產節約運動,在這一過程中,舊衣改制是重要的節約手段,並形成一種特殊的服裝生產風貌。所謂舊衣改制,一方面指將平日已經用舊、穿舊的衣服進行再利用,另一層意義則是將舊時代的服裝通過樣式改造來融入新時代的集體視覺。長衫、旗袍是民國時期的流行服裝,到新中國時期顯然已經不再適用,但為了避免浪費,這時期一些書籍教人們直接在原服裝上打版裁片,改造成新的服裝,如長衫改製成女士連衣裙、西裝改制為青年服等,既節省了用料,又不必擔心身份立場問題。

國家除了提倡舊衣改制以外,還積極宣傳和推廣省布的服裝樣式。在沒有計算機軟體輔助計算排料的時期,服裝裁剪技術的革新完全依賴人工進行優化。伴隨著增產節約需求而來的便是新的服裝剪裁製圖方法。例如套裁技術,即通過多件不同小的衣物排料相互嵌套的排料方法,合併裁剪成衣片,最終達到每件衣物各自實現省料的目的。《舊衣改新裝》(圖38)是1957年上海市服裝公司舉辦的節約用料展覽會圖冊,展覽會以「舊衣改新裝」為主題,並將技術交流成果出版,讓老百姓也能在家自行改舊衣換新裝。另有北京市服裝鞋帽公司等機構聯合編印的《男女服裝 翻舊改新 裁剪圖樣》、北京市輕工業局服裝研究所編的《新穎勞動服裝和童裝剪裁法》,都是和新中國「舊衣改制」運動有關的書籍。

圖38ˉ《舊衣改新裝》,書籍,18.6cm×25.9cm,上海市服裝公司編、上海文化出版社出版,1957年(周博供圖)

第五個主題是「美化服裝」,展現了新中國日益豐富美觀的服裝面貌。新中國成立初期,由於社會輿論的影響,很多婦女不敢穿漂亮的衣服,怕被誤解為「資產階級生活方式」。1956年,毛澤東在談話中表示:「婦女不打扮,是標誌一種風氣的轉變,表示革命,這是好的,但不能持久。還是要多樣化為好。」[19] 因此,女性打扮自己的權利得到了支持和保障,在「美化服裝」運動中,女性重新穿上了花衣服和連衣裙,以展現社會主義帶給人們的美好生活。上海市服裝公司的《服莊》雜誌(圖39)共設計輯錄了180種服裝式樣,採用手繪呈現服裝正背面上身效果,設計大量運用傳統樣式和裝飾元素,也吸收西式服裝的剪裁優點,改良為適宜生產勞動又樸實大方的造型,反映出美化服裝運動的持續影響。在娛樂活動匱乏的20世紀50年代,服裝展覽會是轟動一時的大事。美化服裝運動以1956年的首屆全國服裝展覽為高潮,這樣的活動隨後轉移到南京、長沙、廣州等地,甚至進入了農村地區,全國各地的人民群眾都參與進來。展品《婦女兒童服裝展覽會畫冊》就是20世紀50年代服裝展覽會的寫照。

圖39ˉ《服莊》內頁,書籍,35.5cm×25.5cm,上海市服裝公司,1958年(周博供圖)

新中國的男女服裝形制既保留了傳統,又有著新的時代特色,人們的衣著選擇愈加豐富。中山裝是中華人民共和國成立後人民最普及的著裝之一,從孫中山以來,國家領導人在公開場合主要以著中山裝的形象示人,帶動了服裝時尚,並產生了多種中山裝的變體。「人民裝」因其象徵社會生活的革命且被廣泛穿著而得名;「軍便服」在其基礎上將所有貼袋改為有袋蓋的暗袋;「青年裝」將四個對稱分布的口袋改為一上兩下的三個口袋,上袋為手巾袋,是當時學生們的常服之一。由於對男女平權和同工同酬的倡導,「制服」和「工裝」成為新型女性的時尚。女性不僅流行穿著形制挪用自男性服裝的中山裝、列寧裝的「制服」,還會在工作之外穿著「工裝」。[20]這些功能性的服飾成為身份的象徵,為新中國的女性所追求。女性傳統的旗袍也有了樣式的變化,不同於民國時期的貼身剪裁和摩登氣息,新式旗袍寬鬆簡樸,易於與同時期常見的制服上衣、兩用衫等搭配。這一時期首次出現了現代童裝,兒童首次被特殊照顧和對待,穿著漂亮衣服的兒童,也成為描繪政治化的理想社會圖景的最好寫照,兒童服裝始終保持著活潑、明快、輕鬆的基調。女童的服裝款式多為各種裙裝,用料為鮮艷的各色花布;男童的服裝很多都與成年男性服裝版型一模一樣,只是按體型等比縮小,如「兜兜褲」就是成人工裝褲的幼年版本。這些具有時代特色的服裝樣式、形制,可以在中國輕工業出版社出版的《中國服裝(一)》、上海文化出版社出版的《婦女春裝》、上海華明美工社出版的《男士春裝樣本》等書中看到。

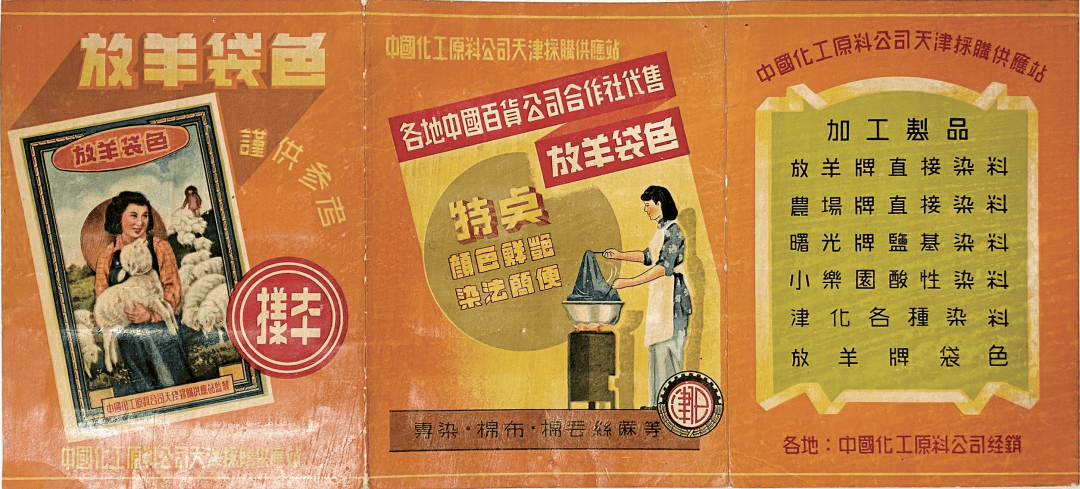

另外,第四板塊還展出了染色、毛線編結、機繡圖樣等展品,展現新中國「人民的時尚」如何深入每個家庭之中,影響人們的生活。例如《放羊袋色》(圖40)是天津市染料化學第一廠出品、天津化工原料採購供應站包銷的染料產品。袋色是指染料廠將染料分裝成小紙袋零售的一種染料產品形式,為廣大百姓染衣染布用,深受歡迎。以往衣服多為棉麻布料材質,時間久了容易褪色,抑或遇到衣服打了補丁、接了袖口、接了褲腿後顏色不一的情況,老百姓就會使用袋色復染衣裝,達到整舊如新的效果。[21]《佩雲絨線繡花法》是國營上海紡織廠出品的白毛女牌粗細絨線、衛生衫、棉毛衫等產品中隨贈的絨線編結繡花手冊,[22] 表明絨線編結繡花成為人民日常生活中的重要一環。絨線編結繡花既經濟實用、保暖性好,又輕便美觀、易於儲存,還具備量身定做單件生產的自主性,女士在做家務之餘,聚在一起,每人捧一團絨線活,互相參看花樣、針法,甚至將時興電影中的服裝用絨線複製出來。在20世紀50年代的中國,機繡被廣泛運用於民間傳統的服飾、家居用品、禮儀用品等領域。景華函授學院出版的《機繡精華》用於培訓家庭婦女進行機繡操作,其中介紹了不同刺繡方法的材料、針號、用線、配色、鬆緊、應用、繡法等,並且對縫機的選擇和機繡的工作方法都做了詳細的介紹和指導。

圖40ˉ《放羊袋色》,樣本,38.4cm×17.1cm,中國化工原料公司天津採購供應站,20世紀50年代(周博供圖)

第五板塊:民族、科學、大眾

執筆:陳珊珊

「民族、科學、大眾」取自毛澤東在《新民主主義論》(1940)中談到的「民族的、科學的、大眾的文化,就是中華民族的新文化」。這個思想主張後經《共同綱領》確立為新中國文化教育的總綱,即「中華人民共和國的文化教育為新民主主義的,民族的、科學的、大眾的文化教育」,這對新中國的設計和設計教育的發展產生了廣泛且深遠的影響。表現在建築設計層面,首先以北京的「十大建築」為代表,新中國的設計師在「民族的、科學的、大眾的」這一總方針的指導下,堅持「實用、經濟、美觀」的基本原則,尊重科學、尊重實踐,與工程師和建築工人通力協作,創造出具有「中國氣派,民族風格」的新設計。其次是設計教育方面,通過對中央工藝美術學院的創辦過程以及教員們的研究論著的整理,來呈現出新中國設計教育的確立過程以及教育思想中的民族性、科學性和大眾性。並且這兩方面有內在關聯性,中央工藝美術學院成立之後到1959年之間,很多重要的工作都與「十大建築」的建築裝飾相關。基於此,第五板塊從建築和設計教育兩個維度,來呈現新中國設計在這一時期的發展路徑:1. 中國氣派,民族風格;2. 要成立工藝美術學院。

第一個主題為「中國氣派,民族風格」,主要通過建築設計來呈現,如重慶人民大禮堂、「十大建築」、北京展覽館、首都劇場等代表性建築,不僅展現出「民族的、科學的、大眾的」這一思想主張對建築的影響,還展現出新中國設計師在堅持「實用,經濟,在可能條件下注意美觀」的建築原則的過程中,對於「社會主義內容、民族形式」的探索。

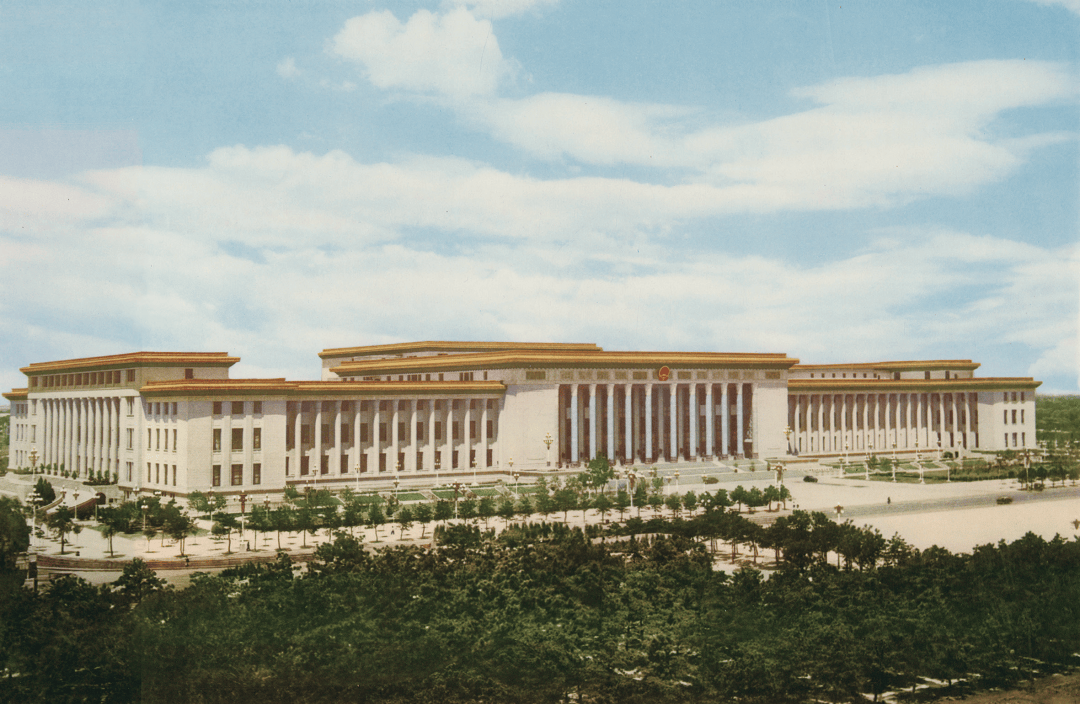

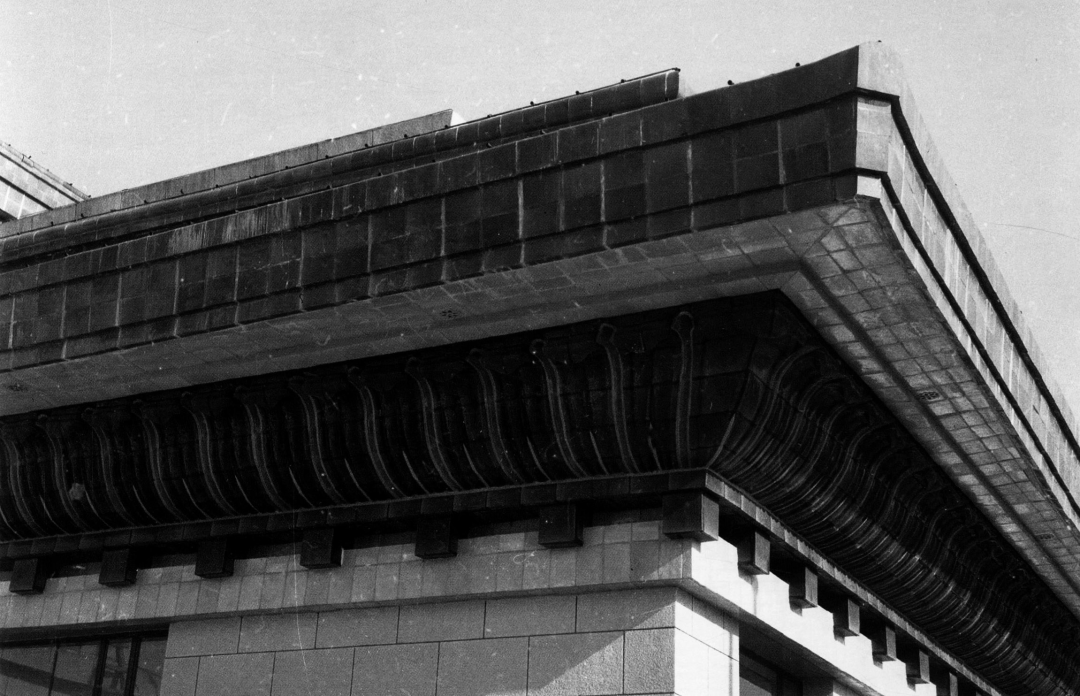

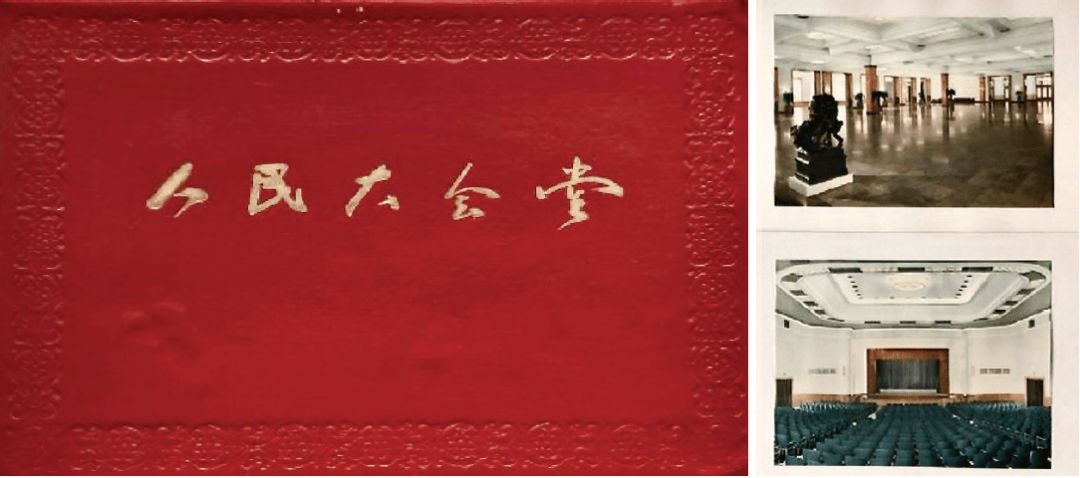

「十大建築」是為了迎接中華人民共和國成立十周年,檢閱十年來的偉大成就及建築設計與施工技術水平,在北京修建的一批重大工程。其中,人民大會堂的建築與室內設計在「十大建築」中最具代表性。其建築設計方案由趙冬日、沈其設計,1959年9月建成(圖41)。建築外立面設計為巨柱廊,採用了西方古典柱式,為表現民族形式,柱距都按中國傳統的明間寬、次間窄手法布置;柱頭、柱礎由崔毅設計,裝飾紋樣為傳統的蓮瓣和束腰卷草花紋[23](圖42)。另外,檐部設計為琉璃平磚,區別傳統大屋頂,但在形式上設計了輕微的升起和出翹,以取得類似傳統木結構角梁處「翼角翹飛」的韻味[24](圖43)。

圖41ˉ 人民大會堂,趙冬日、沈其設計(圖源:《人民大會堂》畫冊,人民美術出版社,1959年)

圖42ˉ 人民大會堂外立面柱式,崔毅設計(圖源:《人民大會堂》畫冊,人民美術出版社,1959年)

圖43ˉ 人民大會堂外立面檐頭(圖源:《人民大會堂專輯》,《建築創作》2014年第Z1期,第264頁)

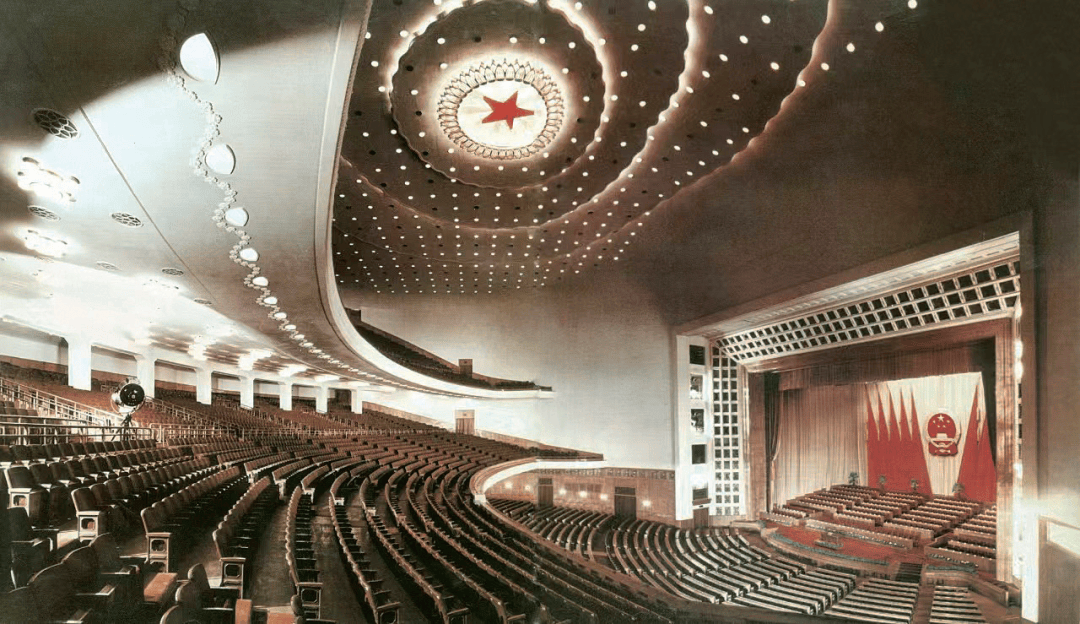

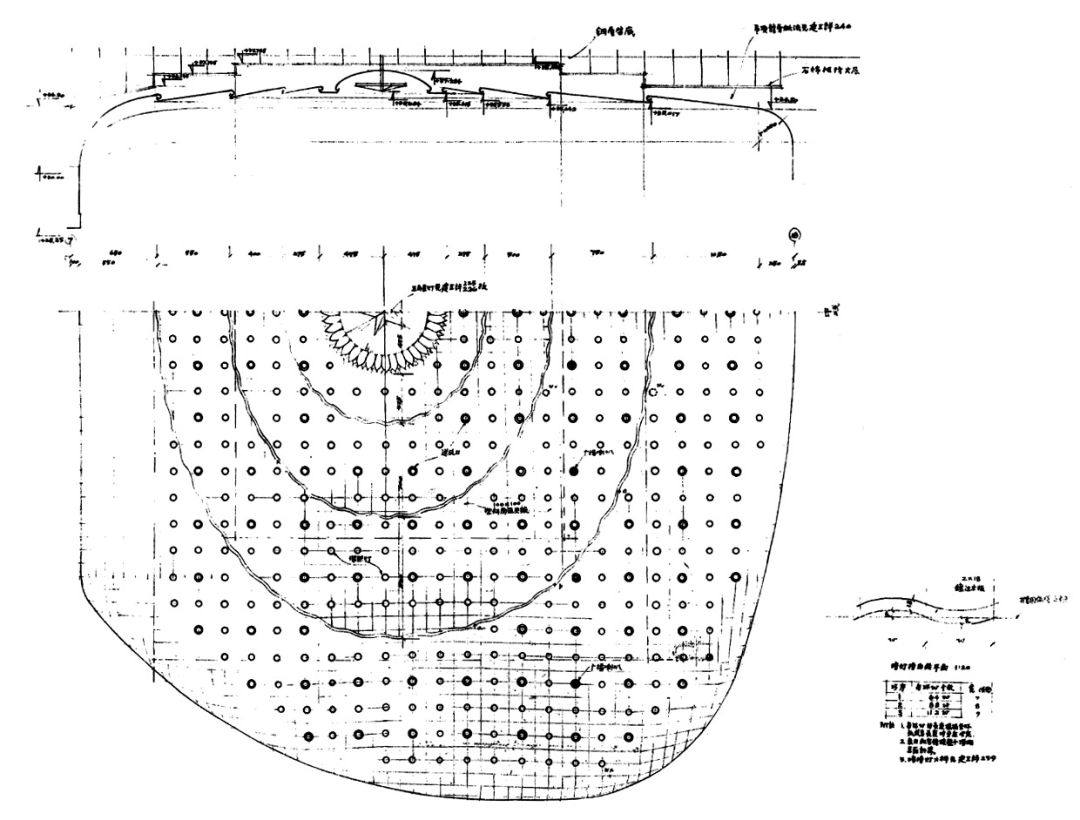

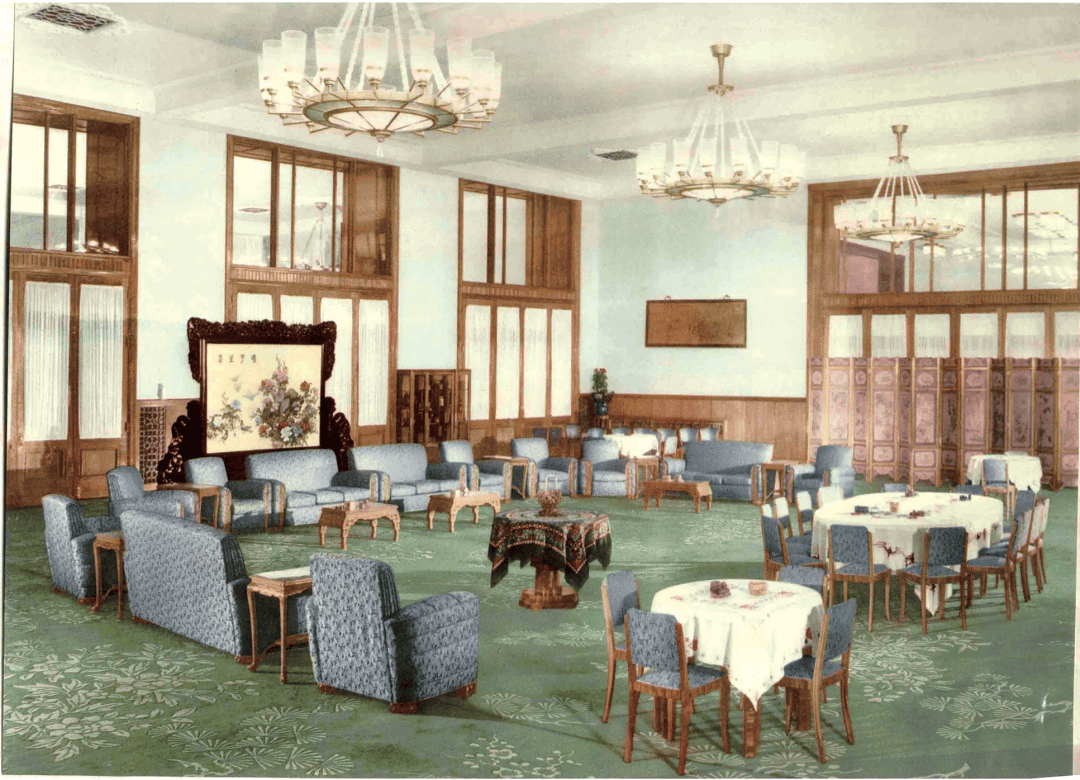

人民大會堂室內以大禮堂和宴會廳作為重點,是「實用、經濟、美觀」原則的代表。大禮堂內部空間巨大,為緩解超大空間帶給人的距離感和壓迫感,周恩來以「落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色」為靈感,提出穹頂形頂棚與牆身交接之處用弧形曲面連成一體,解決了空間問題。而「滿天星斗,水天一色」的頂棚設計(圖44、圖45),則在照顧空間中的照明需求的同時,兼具實用、經濟和美觀,這一設計構思點出自周令釗,由奚小彭深入設計製作。中心為五角紅星燈飾,外圈3層水波形暗藏燈,整個頂面布滿點狀星燈,在考慮到頂棚承重的基礎上滿足整個空間的照明要求。另外,宴會廳的設計也是民族風格和科學實用的結合(圖46),常沙娜設計的頂部天花汲取了敦煌蓮花紋藻井圖案,並將通風口和照明等功能需求結合裝飾巧妙安置,美感與功能性兼備。

圖44ˉ 人民大會堂大禮堂頂棚天花,奚小彭設計(圖源:國家基本建設委員會建築科學研究院編《新中國建築》,中國建築工業出版社,1976年,第73-74頁)

圖45ˉ 人民大會堂大禮堂頂棚天花設計圖(圖源:《人民大會堂專輯》,《建築創作》2014年第Z1期,第305頁)

圖46ˉ 人民大會堂五千人宴會廳天花,常沙娜設計(圖源:藝術家提供)

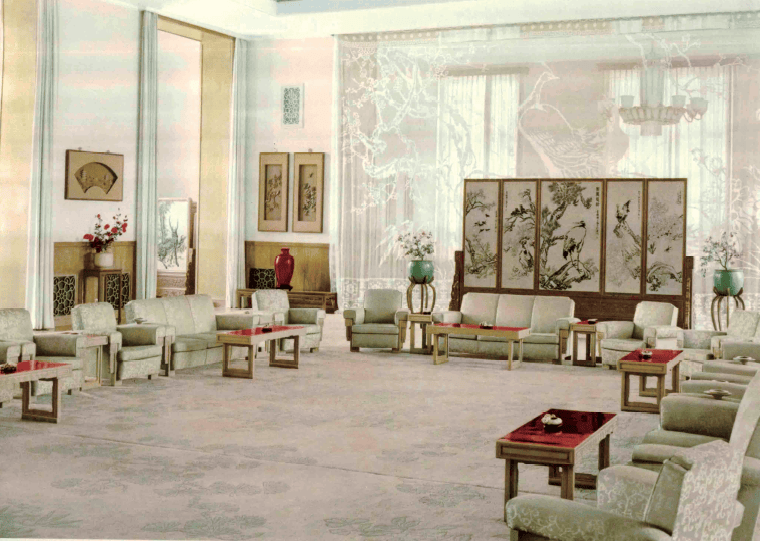

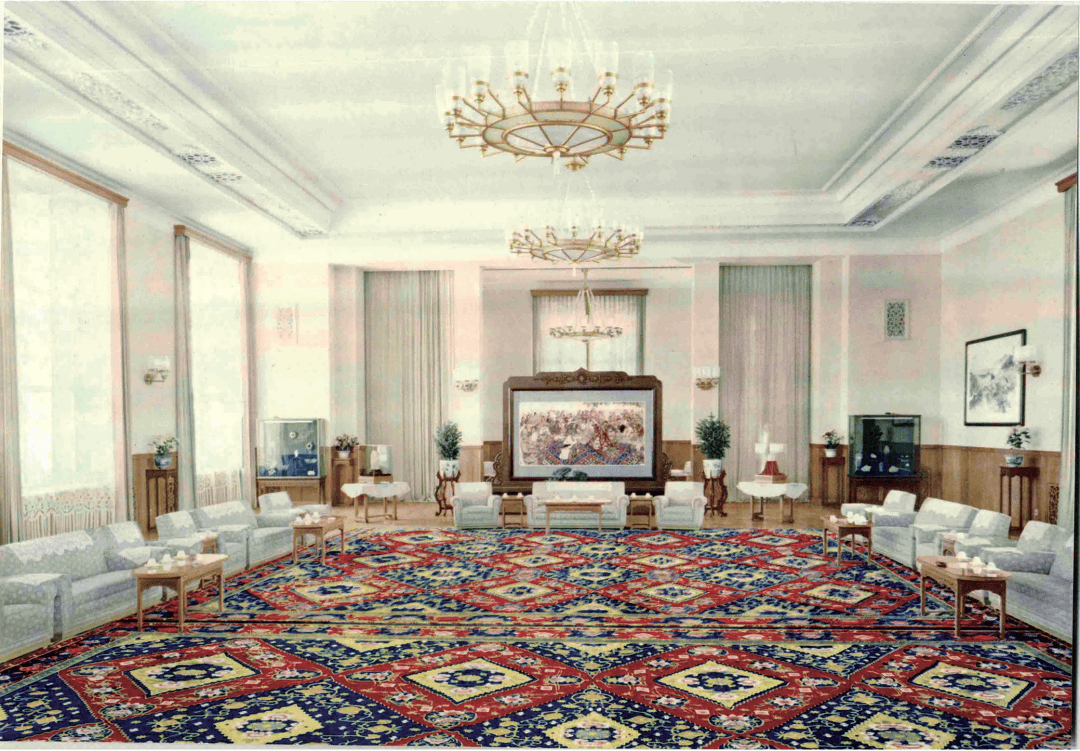

除了設計效果及圖紙的展示,關於人民大會堂還展出了人民美術出版社1959年出版的《人民大會堂》畫冊(圖47)。這是一本攝影集,展示了人民大會堂建成之初建築外觀及室內空間的裝飾布置。通過當時各個會議廳室的影像(如上海廳、福建廳、新疆廳、浙江廳等)(圖48~圖51)可以看到,室內設計的民族化並不照搬中國古代傳統樣式,而是著重空間格局的探索,各個會議廳座椅排布形式,是對中國傳統居室空間中(椅和茶几形成的)半封閉圍合格局的繼承。傳統的空間格局,加上「社會主義內容,民族形式」的裝飾語言,營造出「中國氣派,民族風格」的新設計。

圖47ˉ《人民大會堂》畫冊,37.5cm×52.7cm,人民美術出版社,1959年(周博供圖)

圖48ˉ 人民大會堂上海廳[ 圖源:《人民大會堂》畫冊,人民美術出版社,1959年(周博供圖)]

圖49ˉ 人民大會堂福建廳[ 圖源:《人民大會堂》畫冊,人民美術出版社,1959年(周博供圖)]

圖50ˉ 人民大會堂新疆廳[ 圖源:《人民大會堂》畫冊,人民美術出版社,1959年(周博供圖)]

圖51ˉ 人民大會堂浙江廳[ 圖源:《人民大會堂》畫冊,人民美術出版社,1959年(周博供圖)]

第二個主題為「要成立工藝美術學院」,這句話是1952年周恩來在談及「建國瓷」工作時提到的:「要成立工藝美術學院,要培養不同專業的工藝美術設計人才。」這部分主要圍繞著新中國第一所藝術設計高等院校——中央工藝美術學院而展開。首先通過展出兩則重要的檔案來講清楚中央工藝美術學院從動議、籌建到最後成立的過程;其次,通過對中央美術學院實用美術系(後改為工藝美術系)以及中央工藝美術學院教員(張光宇、龐薰琹、雷圭元等)編撰的教材和理論書籍進行整理,展現新中國成立初期設計教育的研究成果及教育思想的延續性。同時,這兩部分相輔相成,共同呈現出新中國設計教育的確立過程。

關於中央工藝美術學院的成立,展出了中央美術學院檔案館的兩則重要檔案,《江豐關於創立國立工藝美術學院建議草案》(圖52)和《實用美術系分科計劃草案》(圖53)。其中,《江豐關於創立國立工藝美術學院建議草案》,這一草案其實是源於1949年的一次徹夜長談,龐薰琹與江豐、祝大年討論關於成立中國自己的工藝美術學院的主張和願想,二人深受感染。[25]於是在1950年2月,以江豐的名義向文化部提請報告,申述理由的同時草擬了一個初步方案,[26] 內容談及了工藝美術學院的性質、教學目的、創辦辦法等。這是目前已知最早的創辦草案,其中的設想成為日後創辦中央工藝美術學院的思想核心。

圖52ˉ 江豐《關於創立國立工藝美術學院建議草案》(複製件),1950年(圖源:中央美術學院檔案室)

圖53ˉ《實用美術系分科計劃草案》(複製件),1952年(圖源:中央美術學院檔案室)

在這個文件之後,1950年11月,國立杭州藝術專科學校改名為中央美術學院華東分院(該名稱延續至1958年)。1952年,中央美術學院華東分院實用美術系遷京與中央美術學院實用美術系合併,在杭州的龐薰琹、雷圭元等11名主要教師調進北京。清華大學營建系的高莊、常沙娜也調入美院實用美術系,合併後的實用美術係為中央工藝美術學院的成立打下基礎。1953年中央美術學院實用美術系改為工藝美術系,並設立工藝美術研究室(由龐薰琹、雷圭元負責)。1956年中央工藝美術學院成立,自此,新中國第一所藝術設計高等院校成立了,對之後新中國的設計教育起到了巨大的推動作用。[27]

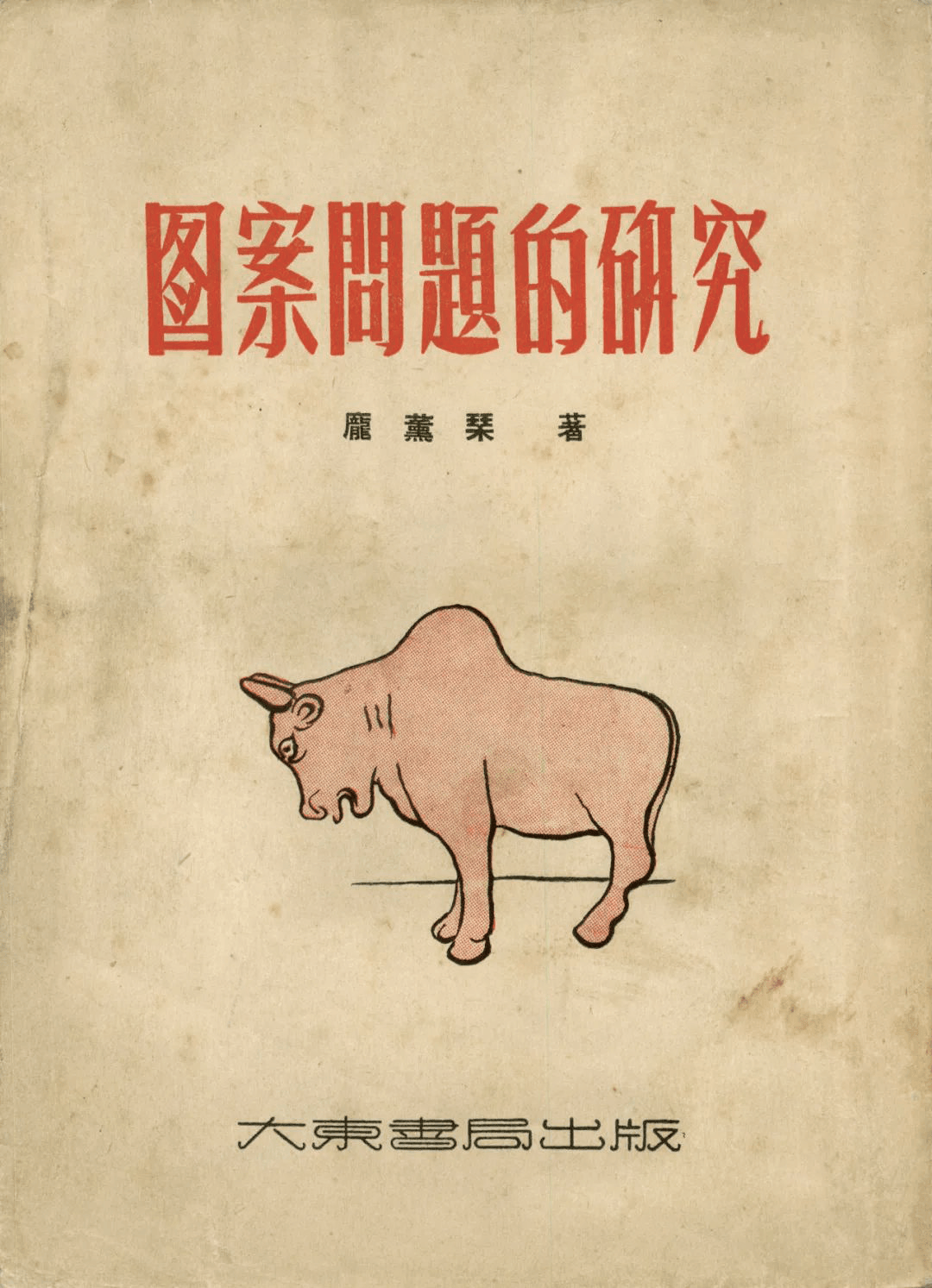

另外,在中央工藝美術學院籌備期間,教師進行了很多研究,整理髮掘中國傳統民族民間圖案、工藝、紋樣,傳統民族圖案在這一時期的國民經濟生產及新民族國家的形象建構中發揮了重要作用,在一些大型國家工程、國際會議場所及物品的設計製造中,傳統民族圖案總是作為重要元素出現,如常沙娜為1952年的「亞洲及太平洋區域和平會議」設計的《和平鴿絲巾》[28](圖54),採用了敦煌隋代石窟藻井圖案的形式。並且,「圖案教育」作為這一時期設計教學中的重要環節,在展覽中也有所體現,如展出的《圖案問題的研究》《敦煌藻井圖案》《民間染織刺繡工藝》《中國錦緞圖案》《中國藍印花布》等。龐薰琹所著的《圖案問題的研究》(1953)(圖55),對中國圖案藝術的歷史、成就及特點等進行理論上的闡述與總結,著手研究了中國歷代裝飾繪畫,並將傳統裝飾繪畫的研究成果貫徹於教學實踐和創作實踐。書中對圖案問題的理解不再局限於傳統裝飾紋樣和民間藝術的範疇,而是將圖案名詞等同於現代意義上的「設計」概念,這一概念名詞的運用具有時代特點。本書還通篇強調圖案藝術與「勞動人民」和「群眾」的關係,這也是這一時期圖案教育和研究以及工藝美術思想的精髓所在。[29]

圖54 ˉ《和平鴿絲巾》,織物,130cm×130cm,常沙娜設計,1952年(藝術家提供)

圖55ˉ《圖案問題的研究》,書籍,14cm×13cm,龐薰琹,1953年,中央美術學院設計學院圖書館藏

關於老師的教學思想和主張,還展出了一些中央工藝美術學院教師的著作、教材和教案,因展覽空間不足,主要展出了《中央美術學院實用美術系紋樣研究資料》、《新圖案的理論和作法》(上下)、《圖案的組織》、《展覽藝術設計》等,也囊括了新中國成立之前的理論著述包括《近代工藝美術》《工藝美術技法講話》,目的是通過這些內容的展陳,呈現新中國設計教育思想的延續性。

本文是國家社科基金藝術學重點項目「新中國設計史研究」(21AG012)的階段性成果。

注釋:

[1]毛澤東:《在延安文藝座談會上的講話》,《中國農業科學》1966年第8期。

[2]君理:《激越之美》,四川美術出版社,2007,第72頁。

[3]新華社社論:《中國人民銀行發行新幣》,《人民日報》1948年12月7日第一版。

[4]張靜:《抗戰勝利後中國共產黨城市接管的河北探索》,《中國社會科學報》2021年6月16日A06版。

[5]蘭巍、史煜涵、楊靜:《天津百座建築中的百年黨史》,天津科學技術出版社,2022, 第392頁。

[6]朱海辰:《新中國十七年招貼畫藝術》,載許江,宋建明主編《新設計叢集 第3集》,中國美術學院出版社,2007,第12頁。

[7]周博:《新中國美術家周令釗》,中信出版社,2020,第66頁。

[8]《真理報》專論《改進政治宣傳畫的質量》(1952年4月25日),載維·伊凡諾夫等:《談政治宣傳畫》,烏蘭漢譯,朝花美術出版社,1954,第2頁。

[9]陳湘波,許平:《20世紀中國平面設計文獻集》,廣西美術出版社, 2012,第214頁。

[10]朱海辰:《新中國十七年招貼畫藝術》,載許江,宋建明主編《新設計叢集 第3集》,中國美術學院出版社,2007,第12頁。

[11]包樹芳、忻平:《20世紀50年代上海衛星城戰略形成的歷史考察》,《史林》2019年第1期。

[12]中國文物學會:《中國建築學會叢書主編 中國20世紀建築遺產名錄第1卷》,天津大學出版社,2016,第250頁。

[13]解放汽車工業聯營公司:《解放系列變型車及其改裝車在蓬勃發展》,《專用汽車》1983 年第2期。

[14]郎永久:《解放牌CA15型載重汽車及其系列產品》,《汽車配件》1983年第一期增刊。

[15]第一汽車製造廠調研室:《不斷發展前進的三十年》,《汽車技術》1983年第7期。

[16]呂彥斌:《紅旗轎車產品設計綜述》,全國政協文化文史和學習委員會編著,2007,第251頁。

[17]絲綢產品的設計師主要由兩部分人組成。一是品種設計人員,多由紋制工轉化而來,接受的是學徒式的訓練,部分是絲綢專業的畢業生,對絲綢原料和工藝非常熟悉,擅長織物外觀質地和內在性能的設計。二是花樣設計人員,分提花和印花兩部分,設計風格有一定區別,提花設計以繼承傳統為主,圖案有一定程式,以浙江最為出色;印花設計起步較晚,紋樣風格要洋派一些,以上海居領先地位。在計劃經濟時代,這些高素質的設計人員創作了大批優美的絲綢品種和紋樣。

[18]「當時我國銷往蘇新國家的絲綢紋樣設計總體上存在很大的自主性,在保證和便於生產的前提下,可以偏重我國的審美習慣和設計傳統有的放矢地進行創作,從而在設計中表現出民族化的傾向,大量傳統題材經過篩選和創作後重新呈現出來,濃郁的民族風格瀰漫整個50年代。」溫潤:《二十世紀中國絲綢紋樣研究》,博士學位論文,蘇州大學,2011,第144頁。

[19]毛澤東:《1956年8月24日同音樂工作者的談話》,載中共中央書記處研究室文化組編《黨和國家領導人論文藝》,文化藝術出版社,1982,第20頁。

[20]孫沛東:《總體主義背景下的時尚——「文革」時期廣東民眾著裝時尚分析》,《開放時代》2012年第4期,第92-113頁。

[21]袁觀洛、吳月主編:《家庭服裝知識手冊》,浙江人民出版社,1990,第244頁。

[22]張競瓊、孫揚驊:《浮世衣潮之廣告卷》,中國紡織出版社,2007。

[23]中國建築學會:《建築學報》,建築工程出版社,1959年第9-10期(合刊),第26頁。

[24]張鎛:《人民大會堂修建始末》,載楊永生主編《張鎛:我的建築創作道路》,天津大學出版社,2011,第173-240頁。

[25]清華大學藝術博物館編:《寫生·創作 祝大年藝術作品展》,上海書畫出版社, 2022,第125頁。

[26]江文, 郝斌:《江豐年表》,《美術研究》2011年第4期,第18-27頁。

[27]蔡孑人、郭淑蘭總編,中華人民共和國文化部教育科技司編:《中國高等藝術院校簡史集》,浙江人民美術學院出版社, 1991,第120-122頁。

[28]引自中國人民保衛世界和平委員會編:《亞洲及太平洋區域和平會議籌備會議》,世界知識出版社,1952,第28頁。

[29]周愛民:《龐薰琹與中國圖案藝術研究》,《文藝研究》2010年第4期。

( 周博,博士,中央美術學院設計學院教授。本文其他執筆者為中央美術學院設計學院碩士研究生。)

本文原刊於《美術大觀》2024年第7期第4頁~21頁。