姜鵬:《資治通鑑》的格調與格局

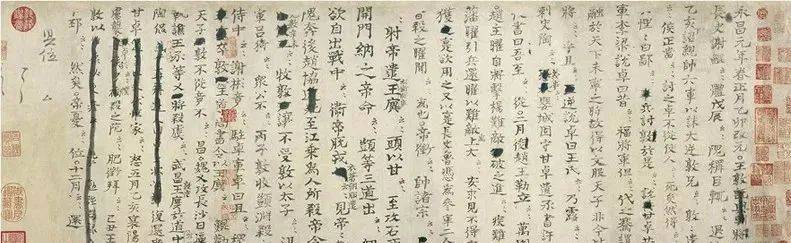

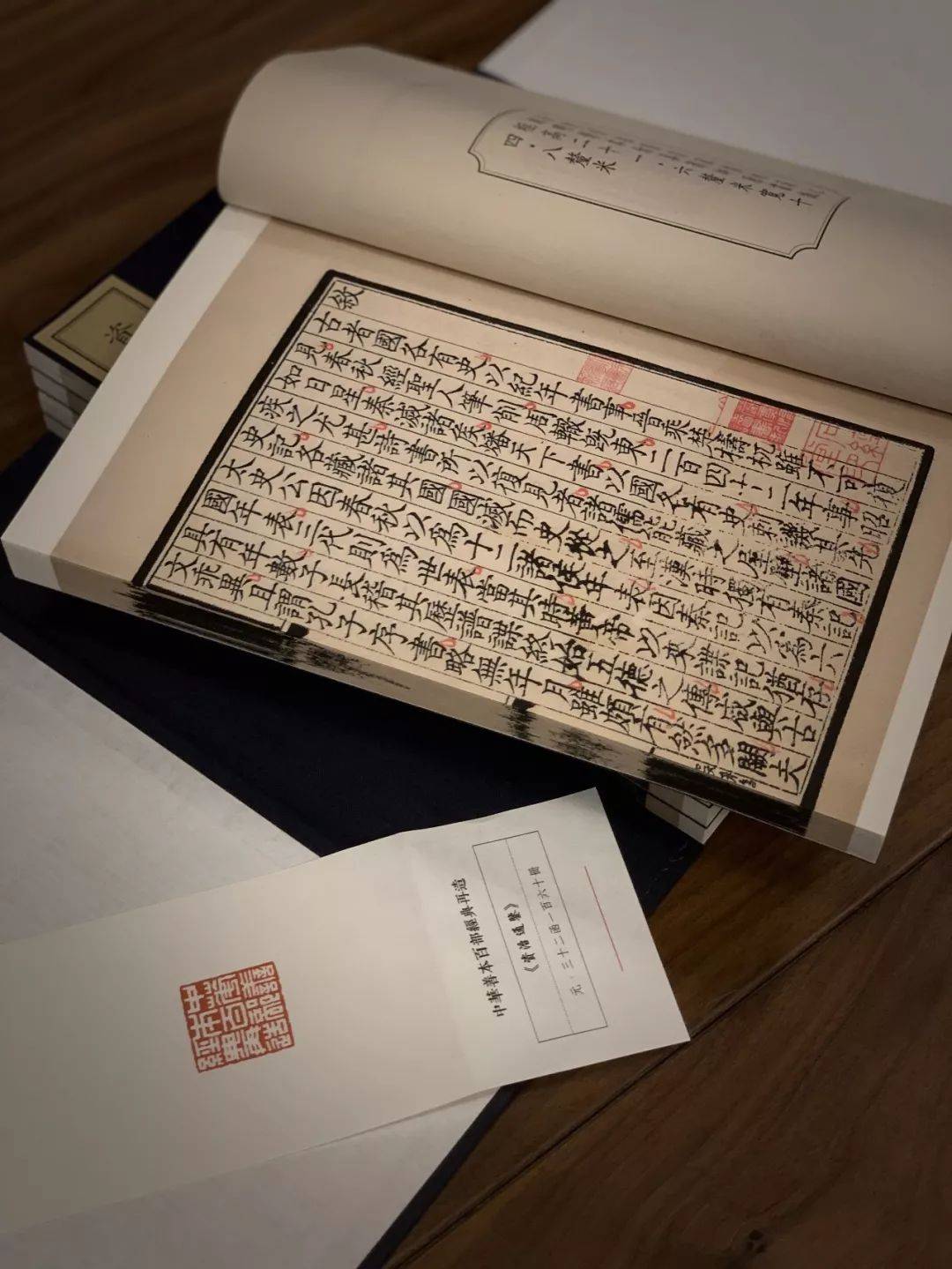

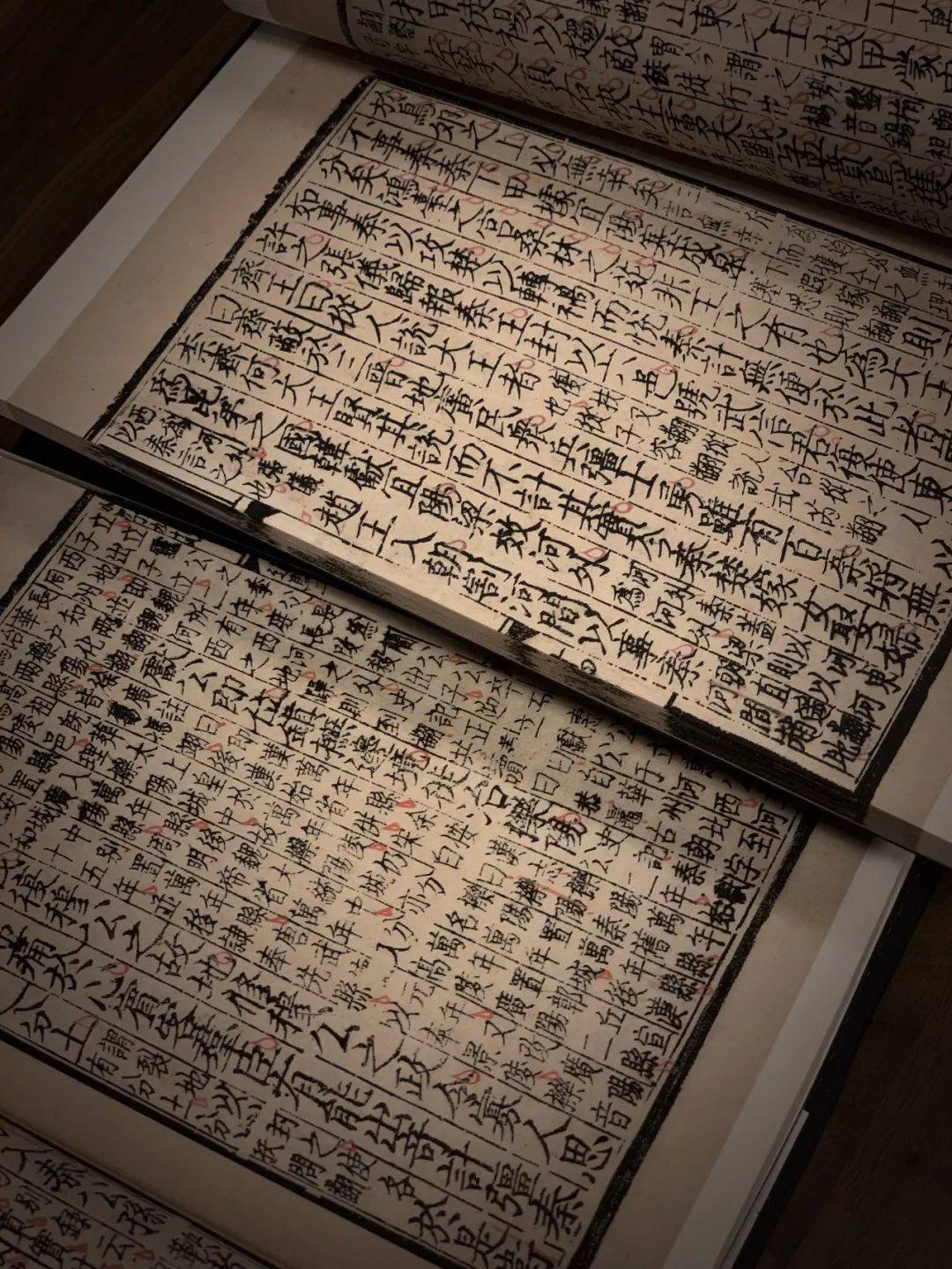

司馬光編撰《資治通鑑》的殘稿

《資治通鑑》成書於趙宋政權內外交困由盛而衰的轉折關頭。如何克服積貧積弱走向富強?在既往的史實中尋求解決現實困局之道,在歷史學習中培養成體系的政治思想,思考合理的政治運作模式,這是司馬光借《資治通鑑》傳達的政治智慧。

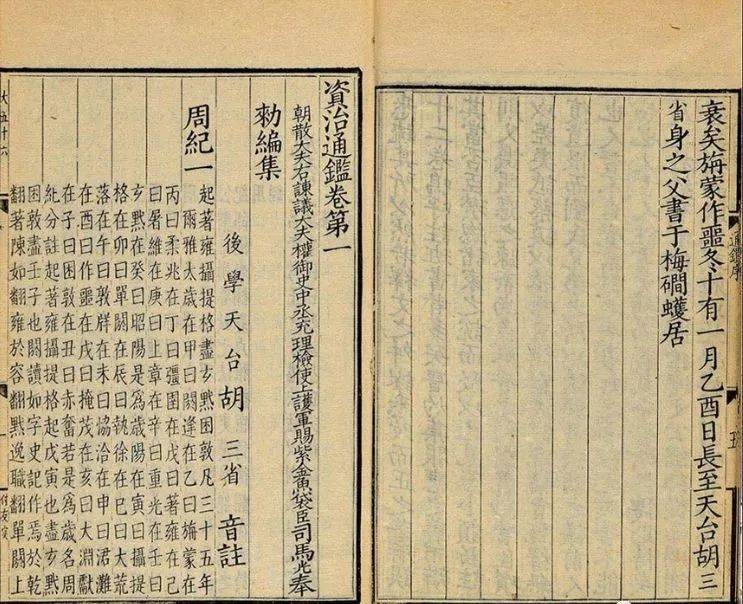

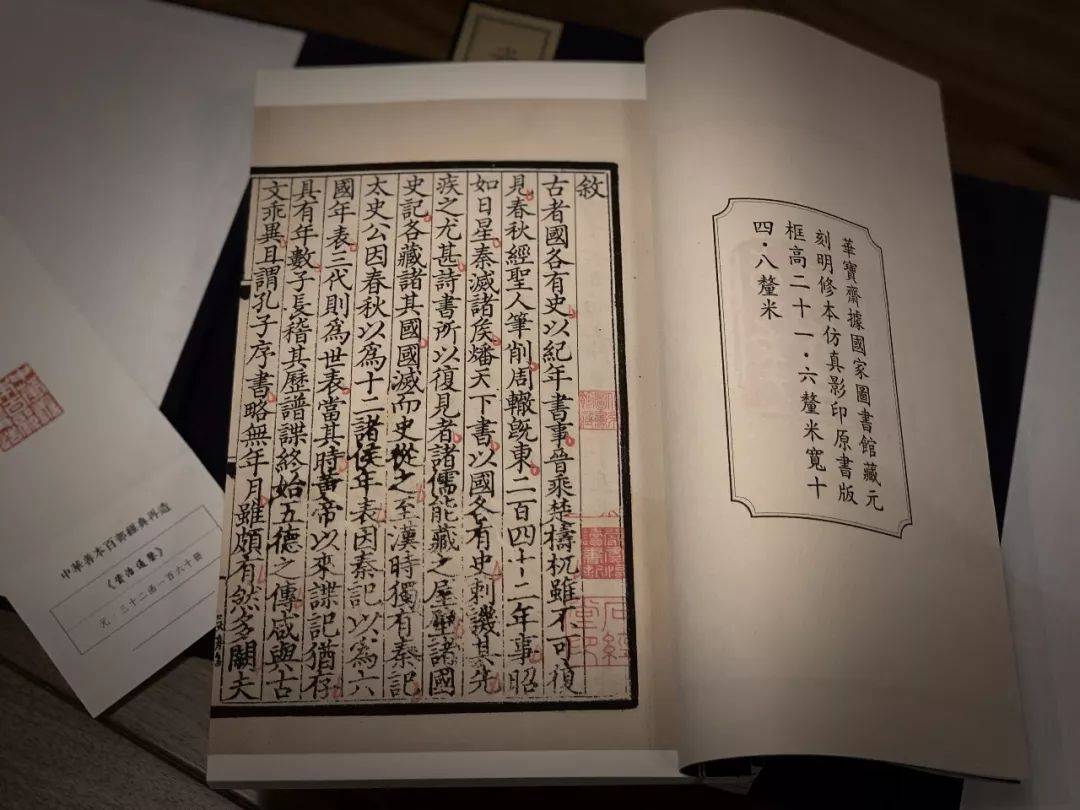

《資治通鑑》294卷,約300多萬字,紀事上起周威烈王二十三年(前403年),下迄五代後周世宗顯德六年(959年),共記載了16個朝代1362年的歷史。宋神宗認為此書「鑒於往事,有資於治道」,所以定名為《資治通鑑》。

司馬光在《進資治通鑑表》中說:「臣今骸骨癯瘁,目視昏近,齒牙無幾,神識衰耗,目前所為,旋踵遺忘。臣之精力,盡於此書。」

宋末元初胡三省評價此書:「為人君而不知《通鑑》,則欲治而不知自治之源,惡亂而不知防亂之術;為人臣而不知《通鑑》,則上無以事君,下無以治民;為人子而不知《通鑑》,則謀身必至於辱先,作事不足以垂後。」

清曾國藩說:「竊以先哲驚世之書,莫善於司馬文正公之《資治通鑑》,其論古皆折衷至當,開拓心胸。」

記得念初中的時候看過一部以重慶談判為背景的紀實電影,片名就叫《重慶談判》。裡面有一個場景,到重慶後的一天,毛澤東主席早起到園子裡散步,手裡拿了一本藍顏色封底的線裝書。走了幾步碰到同樣早起的蔣介石,蔣介石身邊的石桌上也放著一本藍顏色封底的線裝書。於是兩人互問對方看的什麼書。鏡頭湊近後,兩人同時把書的正麵攤開,結果是兩本《資治通鑑》!這部電影是二十多年前的事了,但兩本《資治通鑑》同時被打開的鏡頭,一直栩栩如生地存儲在我的腦海里。我不研究現代史,不知道編導們設計這個鏡頭是有真實歷史依據的,還是出於藝術加工。即便是出於藝術加工,這個鏡頭也非常能說明《資治通鑑》這本書的特點。試想,編導們為什麼不讓飾演毛主席和蔣介石的兩位演員各拿一本《史記》或《三國演義》,或是其他的傳統典籍?著名的典籍多得是啊。當你嘗試著這麼去思考問題的時候,會發現,在這個鏡頭裡,換上其他任何一種書都不合適,只有《資治通鑑》才能讓這個鏡頭真正產生效果。電影設計這個鏡頭,是試圖向觀眾們說明歷史借鑑的重要性,在民族、國家命運走向十字路口的關鍵時刻,無論是像毛主席這樣的偉人,還是像蔣介石這樣類型的政治家,都想到了借鑑歷史。那麼領袖們借鑑歷史,讀什麼書最合適呢?答案幾乎是唯一的:《資治通鑑》。這種默契,來自於人們的一個共識:就以史為鑑而言,尤其是牽涉到修齊治平、治國理政等高端問題,《資治通鑑》無疑是所有傳統典籍中最成功、最具有代表性的。拿掉《資治通鑑》,在鏡頭裡換上其他任何一部書,都會導致觀眾在理解上產生歧義,因為沒有其他任何一部書能讓人們不約而同地把以史為鑑和治國理政聯繫起來。

回到毛主席讀《資治通鑑》這個話題上。影視情節容有加工,但現實中,毛主席的確很喜歡讀《資治通鑑》。很多回憶毛主席的文字都談到他反覆、仔細地閱讀這部著作,不少地方還提到,這部書他老人家一共讀過17遍。我們今天能讀到的最好的、最權威的《資治通鑑》讀本,事實上也是在毛主席的直接關心下被整理出來的。

《資治通鑑》和《二十四史》一樣,版本很多,在一千年的流傳過程中產生了很多問題。新中國建立後,中華書局調集了當時全國最好的文史專家,系統點校、整理《二十四史》和《資治通鑑》。當時百廢待興,這項大型文史工作的展開,是在毛主席的關心下,由周恩來總理親自安排的。可見當時國家最高領導人對傳統史學遺產的重視。於是我們有了最權威的標點本《資治通鑑》以及《二十四史》。我們今天翻看這套標點本《資治通鑑》,會發現每卷末尾署名的點校者、審閱者,都是學術史上赫赫有名的大人物,比如顧頡剛、容肇祖等等。2005年,啟功先生去世,當時那批參與整理的前輩學者便均成古人,令人感慨。

去年新浪歷史專欄發了一篇關於鄧小平同志讀書的文章,其中談到小平同志也喜歡讀史書,而所有史書中他最喜歡讀的,也是《資治通鑑》。很多讀者可能會問,這部寫於一千年前的書,真的有那麼大現實意義,值得當代偉人、領袖們一讀再讀嗎?有一個例子可以說明《資治通鑑》揭示的古人智慧,對今天仍有指導意義。習近平總書記曾於《在全國組織工作會議上的講話》等文中引用過一句古語:「為政之要,莫先於用人」,指出幹部隊伍素質的重要性。這句話的原典就在《資治通鑑》的第七十三卷。這一卷里記載了三國曹魏時期一次關於如何選拔人才、任命官吏的討論,司馬光對此評論道:「為治之要,莫先於用人。」熟讀《資治通鑑》,我們會發現,對於「人」的重視,將人的素質作為幹部隊伍建設乃至於整個國家政治清明的基礎,是司馬光最重要的政治思想之一。司馬光同樣非常重視「法」的作用,《資治通鑑》非常強調「依法治國」。但司馬光的可貴之處在於,他能非常深刻地認識到「人」與「法」之間的辯證關係,既沒有在強調「法」的時候走向法令條文主義或形式主義,也沒有在強調「人」的時候走向制度、法律建設的虛無主義。而是強調一個「人」、「法」並重的複雜執政體系,管理國家必須有善法,但法的目的不在於禁絕、懲罰本身,而在於社會和諧、民生福祉的實現。故而,以民生福祉為旨歸的真正的法律精神,需要見識卓越、奉身嚴謹的善人去貫徹、執行。有善人無善法,則沒有規矩方圓;有善法無善人,則法或為空文,或反而成為舞文者的手段。司馬光的這些思想何其深刻,直到今天仍值得我們學習。

有些讀者會嫌我們把立意拔得太高了。畢竟絕大多數讀者都是普通人,沒有機會,也沒有能力像偉人們那樣指點江山。那麼《資治通鑑》對於在數量上占絕大多數的普通讀者來說有什麼閱讀價值呢?

先講一個關於《資治通鑑》編修團隊的故事。司馬光有位年輕助手叫劉恕。劉恕是擅長史學的年輕一代學者,也是司馬光在主持科舉時選拔出來的人才,所以他和司馬光之間也有師生關係。劉恕為《資治通鑑》的編修付出了很大的代價。司馬光派他去一位藏書家家裡看書、搜集資料。那個時代不像今天,帶個掃描機去,看到有用的史料掃一掃,或者乾脆拿個硬碟,碰到有電子版的,直接拷貝下來就得了。生活在宋朝的學者,必須用自己的眼睛一個字一個字地仔細搜索,碰到有用的材料,用手一個字一個字地抄寫。為了儘量並儘快地掌握資料,劉恕工作很勤奮,焚膏繼晷,最終因看書過勤而患上眼疾,幾乎失明。

但劉恕一直很清貧。司馬光離開開封去洛陽後不久,劉恕也去了今天的江西贛州地區任職。為了討論《資治通鑑》書稿,劉恕北上洛陽去找司馬光。當時天氣已經轉冷,劉恕卻只穿著單薄衣服北上了。他微薄的俸祿除用於養家之外,就沒有閒錢置辦厚實的冬衣了。當司馬光看到千里迢迢前來找他的劉恕只穿著這樣一身衣服時,非常心疼。於是他拿出一件自己穿過的皮衣送給劉恕。劉恕推辭了一陣,感覺難卻恩師盛情,就把這件皮衣帶走了。司馬光本以為這件事也就到這裡結束了。誰知過了一陣,他收到一個包裹,打開一看,居然是劉恕把這件皮衣寄了回來。後來劉恕由於健康狀況不佳,英年早逝。司馬光在紀念他的文章里講了這件皮衣的故事,感嘆道,劉恕一介不取,連跟他關係最緊密的老師的一件舊皮衣都不肯要,可見他在官場、社會上立足是如何清廉。

其實司馬光立身清儉,自己也不寬裕。名望這麼重、官階這麼高的重要人物,衣箱裡也只不過兩件皮衣而已。劉恕的自我約束,用今天人的眼光看,簡直是道德潔癖。但這樣的潔癖,不正是浮華、煩躁的時代所缺少、所需要的嗎?除了宏觀政治局勢的變化外,對修身立德、戒奢崇廉的強調,同樣是《資治通鑑》的一大主題。講劉恕的故事,是想揭示一點,為什麼《資治通鑑》講的道理有說服力,一千年來為人們所信服?因為《資治通鑑》的作者都不是虛偽的道德說教者,而是真正的道德踐行者。唯其是踐行者,他們講述的為人處世的道理,才真正能引起人們的深思。

司馬光還有一位助手叫范祖禹。范祖禹從三十歲開始追隨司馬光編書,一直編到四十四歲那年《資治通鑑》完稿,這期間沒為自己打過任何算盤。司馬光自己呢?司馬光在官方資助下主持編修《資治通鑑》,前後共十九年(這還沒有算上之前司馬光獨自為編纂這部史書做準備工作的時間),每天的工作量都非常大。《資治通鑑》修成後,司馬光共在洛陽留下兩大屋子的草稿。據見過這些草稿的黃庭堅等人說,這兩屋子的稿子雖然都是草稿,但司馬光的字跡筆筆工整,沒有一個草字!這樣一個執著、認真又甘於奉獻的團隊,才能完成《資治通鑑》這樣偉大的著作。

《資治通鑑》適合所有人讀,不管你現在處在怎樣的社會崗位上。我想用現代文字中常見的兩個詞,對這個問題進一步加以說明。這兩個詞,一是「格調」,二是「格局」。

歷史上有些名人曾批評史書是「相斫書」,就是專講打來打去、算計來算計去的書,朱熹、梁啟超都發表過類似看法。這個觀點影響到今天很多對傳統文化有偏見的人,這些人中多數沒仔細讀過《資治通鑑》或相關的經典著作,一聽到有人提《資治通鑑》這類書,就會忿忿地說,裡面都是中國歷史上的陰謀大薈萃,我們的傳統都是糟粕!我在講學過程中,多次碰到這種情況。作為一名傳統史學的忠實粉絲,每次聽到這樣的言論,我都非常憤懣,但作為學者,我必須耐心地向他們解釋,這個觀點是錯誤的。朱熹和梁啟超發表這樣的言論,有特殊的語境,因為他們都有論敵。朱熹很多重量級論敵,當時都以浙江地區為活動中心,形成了南宋時期非常重要的浙東學派,往下又可以細分成金華、永嘉、永康等諸多支脈。這些學者的共同特點,都是重視研究歷史,重視史學的經世致用功能。通過對歷史上政治、制度的研究,來提高人們對當前環境的認識,並嘗試著將這些知識運用到改革現實弊政上來。朱熹和他們在知識論和政治觀點上有很多分歧,所以經常批評浙東學者痴迷於史學。而梁啟超對傳統史學的批評,則是立足於清末民初的知識更新,希望通過改進人們對歷史的認識來推動民族進步。事實上,無論是朱熹還是梁啟超,他們本人都對傳統史學有精深的研究,而且都對《資治通鑑》評價極高。朱熹曾把《資治通鑑》改寫成《資治通鑑綱目》,以傳達自己的歷史、政治理念;梁啟超則稱讚《資治通鑑》是中國歷史上最成功的政治教科書。

不擬在此討論朱熹和梁啟超的學術觀點,只是想提醒各位讀者,很多時候我們只是片面地了解了名人的隻言片語,就在一些重大的問題上做出極端判斷,是非常危險的事,比如在如何對待《資治通鑑》這類傳統史學著作的問題上。《資治通鑑》匯總了歷史上重大政治事件,裡面當然會牽涉到很多政治紛爭,但仔細讀過這部書的讀者就會知道,這裡面沒有半點「陰謀論」的痕跡,司馬光始終在引導人們,凡事必須走正道。歪門邪道、小聰明,有時候會給人帶來一點眼前利益,但從長遠來看,必然是失敗的。《資治通鑑》用歷史長河中的無數事例來證明這一點,通往光明和永久性的成功,只有一條道:那就是正道。什麼是正道?凡事不能唯利是圖,小到個人行為舉止,大到國家方針政策,都必須符合公是公非,等等,其內涵可以很豐富。這就是我們要談的第一個詞:格調。《資治通鑑》是一部格調很高的書,它告訴你人類歷史上積澱下來的真正的智慧,而不是一部彙集小聰明、小計謀的故事叢林。

第二個詞是「格局」。人類一直在進步,尤其在現代社會,科學技術的發展讓我們的生活日新月異。但就人的本性、基於人性核心的人類活動而言,大概自有人類文明以來沒有太大本質性的變化。我們通常說的「太陽底下沒有新鮮事」,正是從這個層面來理解人類歷史的。也正因為如此,已經成為過去的歷史,才會對生活在當下的人們仍有借鑑意義。因為我們能見識到的人的基本情感、思想與行為,幾乎在古人那裡都發生過,所不同的只是在於今天的人能夠憑藉更先進的技術條件來表達自己。但要從豐富的人類歷史中提取最精華的部分,並理成有頭有緒的系統,是一項非常複雜的工作,尤其是對中國這樣歷史悠久且具有很強延續性的國家來說。完成這項工作,需要淵博的學識、深刻的思想、豐富的社會閱歷、卓越的洞察力,以及一絲不苟的精神和持之以恆的毅力。

無疑,在所有傳統史籍中,能真正做到這一點的,只有《資治通鑑》。對於讀者來說,沒有任何一部史書能像《資治通鑑》那樣,讓你讀完之後感覺到,真正將千餘年的歷史因革、興衰成敗洞然於胸中,這就是《資治通鑑》的力量。古人常說「腹有詩書氣自華」,詩書能陶冶人的性情、增加人的氣質,那麼像《資治通鑑》這樣的史書,必然能使人胸有千溝萬壑。已有的歷史,複雜的變化,頭腦中儲存了無數這樣的知識,必然增強人的思考能力和判斷能力。一批偉大的人,用盡他們的生命來書寫一部沉澱著千年古人智慧的史書,必然能給讀者帶來更寬廣的視野、更高大的格局。