星雲閃爍!百餘科幻大咖齊聚成都,「天問」成果發布進入倒計時

遂古之初,誰傳道之?上下未形,何由考之?

日月安屬?列星安陳?九州安錯?川穀何洿?

2300多年前,屈原寫下這首將近2000字的長詩《天問》,問宇宙萬物的起源,問日月星辰的運轉,也對人類社會的神話與歷史,提出自己的反思。

這個世界上充滿了答案,等待著被問題尋找。當充滿好奇的心靈相遇之時,想像力的光芒便如星雲閃爍,匯聚流動。

成都科幻館

10月18日,首屆「天問」華語科幻文學大賽成果發布會將在成都隆重舉行。來自國內以及美國、加拿大、英國、法國、義大利、克羅埃西亞、挪威、瑞典、德國、保加利亞等十餘個國家和地區的數百名科幻領域創作者與從業者們也將齊聚成都科幻館,分享熱愛,交流創意。

在即將出席發布會的嘉賓當中,既有幻迷們早已熟悉的名字,也有令人驚喜的新朋友。

寫出屬於「今天」的科幻

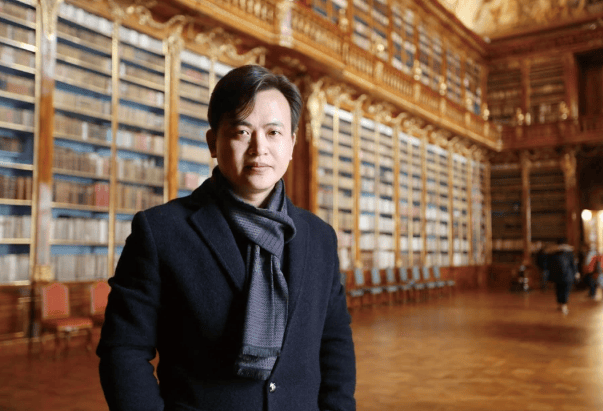

中山大學中文系創意寫作教研室主任王威廉是本次大賽的首席評委之一。作為十月文學獎、花城文學獎、茅盾文學新人獎等多個文學獎項的獲得者和國內知名青年作家,王威廉不僅深入思考過「純文學科幻」的問題,自己也是積極的探索者之一。

從2018年開始,他就嘗試在早期幽默荒誕、風格強烈的現實主義作品裡加入科幻的元素,物理學、哲學和人類學的思考也被他融入筆下,匯聚成《野未來》小說集,是王威廉近年在豆瓣上被討論最多的作品。

王威廉

「21世紀以來,科技對於日常生活的滲透力度越來越大,那個幽暗的、曖昧的、混雜的褶皺地帶,正在緩緩地被放進科技之手的托盤內,成為可以進行分析、測度以及計算的『大數據』。」他在一篇文學批評中這樣寫道,「人的命運愈來愈被這個『大數據』所決定。事到如今,純文學再無視這樣的現實劇變,已經說不過去了。」

王威廉的一個期待是:將狂飆突進的科幻文學與細膩雅致的純文學相結合,有沒有可能誕生一種我們這個時代的「新文學」?他說:「今天的科幻其實也是現代性文學的一種延伸。科幻寫作者們如何能寫出屬於『今天』的科幻小說,理解透這一點至關重要。」

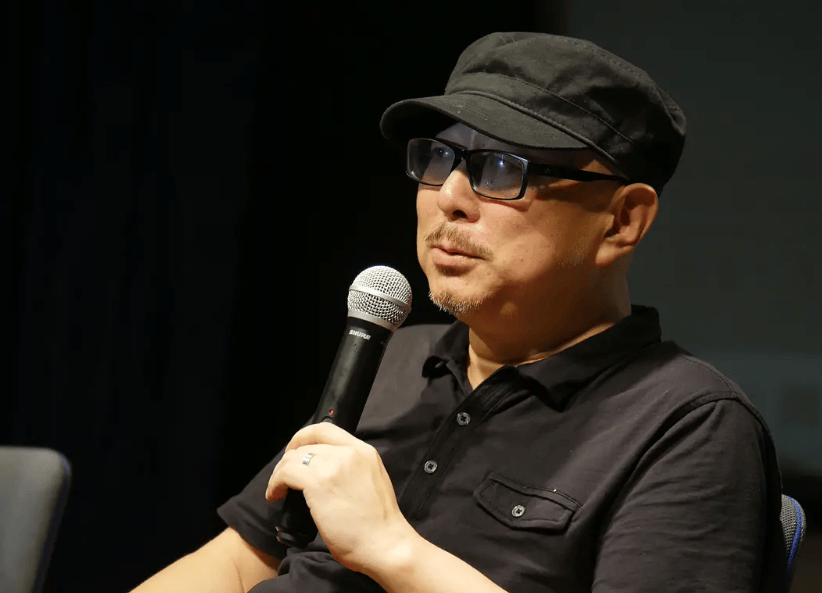

王紅衛在中國科幻影視領域深耕數年,作為《流浪地球》系列和《瘋狂的外星人》等科幻電影的劇本指導,《宇宙探索編輯部》《刺殺小說家》等科幻、奇幻電影的監製,他認為近年來科幻話題和主題活動雖然被電影熱潮帶得更火,但如今科幻電影產業自身仍處於產能不足的探索期。

王紅衛

「去年11月的金雞百花電影節期間,新成立了中國影協科幻電影工委會,助力產業端建立起新的支持體系,也幫助青年導演創作中小成本科幻電影。」據王紅衛透露,未來科幻電影工委會將致力於幫助青年導演拍攝中小成本科幻電影,從特殊道具租賃等工業化流程方面提供實際的助力,為他們壓縮成本、降低門檻,進一步提高科幻電影產能。

與王威廉、王紅衛一樣,中國「科幻四大天王」中的何夕,中國科幻教育領域的帶頭人吳岩教授都將作為為本次「天問」華語科幻文學大賽決賽首席評委,與大賽評審委員會主席、曾任《科幻世界》主編多年的著名作家阿來,以及中國作協黨組成員、書記處書記、《人民文學》主編施戰軍一起,共同出席本屆「天問」大賽的成果發布會。

在星海中尋找遠方

就在上月底,第35屆中國科幻銀河獎頒獎,連續兩年空缺的最佳長篇小說獎由嚴曦的《造神年代》斬獲。作為國內首部描寫強人工智慧的長篇科幻小說,《造神年代》將時空背景設置在近未來的成都,以當下大眾最關心的人工智慧為題,描寫了兩個超強AI逐漸覺醒、發生混戰所帶來的一系列驚心動魄的故事。

畢業於清華大學電子工程系的嚴曦,在小說的後記中寫道:「現實技術的根蔓有多深,我就要鑽研多深。對世界的影響可能有多遠,我就要探索多遠。」《造神年代》讓強人工智慧以超脫人類的想像的方式出現在世人面前,將那個傳說中的「奇點」時刻在讀者面前徐徐展開,鋪陳成令人驚嘆的想像。

今年5月,第十五屆華語科幻星雲獎揭曉,劉洋憑《井中之城》獲得長篇小說金獎。本屆「天問」華語文學科幻大賽上,這部《井中之城》也入圍了最佳長篇科幻作品獎項。

這位出生於1986年的物理學博士,如今是重慶大學中文系副教授,目前教授的課程是文學跨學科研究:文學計算。2019年,他的科幻小說《火星孤兒》出版即成爆款,迅速火出了圈。在《火星孤兒》中,劉洋將一所重點中學的高考班搬去了太空,讓人們印象中功課壓力巨大、生活枯燥苦悶的高三學子生活與人類對抗外星文明的威脅產生了意想不到的關聯。

從那時開始,劉洋不時會被拿來和劉慈欣對比——劉慈欣人稱「大劉」,翻譯《三體》的著名美籍華裔科幻作家劉宇昆被稱為「小劉」,於是劉洋「小小劉」的稱呼不脛而走。

除科幻寫作之外,劉洋還擔任多款3A級科幻遊戲的首席世界架構師。對於「天問」大賽設立「最佳科幻遊戲劇本」獎項,劉洋也十分支持。據他介紹,如今我國每年科幻產業的產值高達千億,其中約60%來自科幻遊戲。因此,遊戲是科幻產業中的最大部分。正是由於「天問」對這一領域的特別關注,今年多位遊戲行業的領軍人物,如風靡全球的《黑神話·悟空》遊戲投資和聯合發行方英雄遊戲的發行負責人韓毓婕、《流浪地球》遊戲IP負責人劉雨辰、《戴森球計劃》研發公司重慶柚子貓工作室CEO李均等,都將來到成都,共赴盛會。

與其他文學門類相比,科幻文學更加仰仗視覺效果的加持。那些我們從未親睹的太空堡壘,那些我們從未造訪的千星之城,那些平行宇宙中的未來世界……我們只能藉助這些科幻藝術家們打開的一個個窗口去眺望,去想像。

去年的第81屆雨果獎「最佳職業藝術家」的入圍名單中,一共有4名來自中國的年輕插畫藝術家:Kuri久里、六厘、張艦和趙恩哲,最終趙恩哲的獲獎證明了中國科幻藝術的發展已經是世界一流水平。同樣達到世界水準的,還有中國的科幻影視,《三體》電視劇以及《流浪地球》系列電影的成功,給中國科幻IP的開發注入了一劑強心針。

此次「天問」大賽,趙恩哲、久里以及三體宇宙品牌市場中心總經理韓冷 、郭帆(北京)影業有限公司總經理吳羨等行業精英也將再次集結。

趙恩哲領取「最佳職業藝術家」獎

今年8月,顧適出版了自己的全新幻想小說集《2181序曲》。其中,《〈2181序曲〉再版導言》入圍了雨果獎的「最佳短中篇」獎項。在這篇作者虛擬的、寫在一本「未來之書」扉頁上的「導言」中,顧適以獨樹一幟的寫法,帶領讀者們重新審視冬眠技術、地球末日與人類未來。

顧適

對於本屆「天問」華語科幻文學大賽,正如顧適在那篇「導言」中所說的那樣:「我們在星海之中尋找遠方,最重要的從不是我們去到哪裡,而是我們不畏起航。」從古至今,人類一次次面對未來發出「天問」,不僅是為了尋找答案,也是為文明的續航注入新的動力。

科幻是文學也是生態

最近幾年,美國動畫藝術家道爾頓·格蘭特(Dalton Grant)將自己的不少工作都放在了中國:在2023年9月舉辦的第十屆絲綢之路國際電影節上擔任國際評委;在今年5月舉辦的第20屆中國國際動漫節國際動漫遊戲商務大會擔任嘉賓,分享經驗。

隨著國內科幻動漫產業的迅速發展,這位有著25年從業經驗的迪士尼、皮克斯動畫藝術家,正積極幫助中國的同行與合作者們完善他們的產業鏈,提出建議並給予幫助。

道爾頓·格蘭特

格蘭特說:「去年10月我也來到成都參加了第81屆世界科幻大會,還參加了有關科幻產業發展及趨勢分析的圓桌對談,對成都幻迷們的熱情印象很深,一如我近年來對中國動漫遊戲產業之潛力與活力的感受。如何講好故事是科幻動漫IP開發的核心,所有的選擇都應該從這裡出發。我期待首屆『天問』華語科幻文學大賽的獲獎作品能為中國科幻動畫注入新的靈感和能量。」

西班牙漢學家、譯者Agustin Alepuz Morales有一個朗朗上口的中文名:夏海明。他也參加了去年在成都舉辦的第81屆世界科幻大會。

夏海明迄今已翻譯了多部中國優秀科幻作品——《三體3·死神永生》、「劉慈欣科幻漫畫系列」的《山》《白堊紀往事》、寶樹的《三體 X·觀想之宙》,以及郝景芳的《流浪蒼穹》等,讓西班牙語世界的讀者們得以領略中國科幻的獨特魅力。

夏海明

「科幻是一種文學形式,也是一種生態。」夏海明說,「雖然我自己主要做的是科幻文學的翻譯,但我對科幻產業的各個方面——包括漫畫、影視、遊戲等——也都充滿興趣。」

許多去年科幻大會期間從世界各地相聚一堂的朋友,這次又都因為「天問」而重聚。

曾擔任2023成都世界科幻大會聯合主席的美國資深科幻活動家本·亞洛,這次也將作為「天問」評審委員會副主席再次來到成都。這是本·亞洛第一次擔任華語科幻文學大賽的評審。「雖然評審日程相對緊張,但在專注瀏覽之餘,這個過程也給我帶來許多享受。」他說,「天問華語科幻文學大賽設置了多個富有創意的獎項,希望能夠藉此進一步拓寬中國科幻領域的廣度。同時我也期待這場大賽能讓更多讀者了解科幻、愛上科幻——這是一種非常有助於讀者思考未來之可能性的文學體裁,無論科技走得多遠,它的魅力都不會消失。」

本屆「天問」華語科幻文學大賽成果發布會的國際嘉賓們,不僅來自世界各地,也來自科幻領域的各行各業,不少人既是創作者也是從業者——法國科幻漫畫作家約翰·托馬斯·格林,克羅埃西亞懸疑科幻作家瑪格麗特·伊莎貝拉·霍爾,瑞典科幻作家、遊戲世界觀架構師大衛·麥可·休斯,挪威科幻作家、科幻電影故事總監理察·喬治·菲利普斯,保加利亞科幻插畫師瑞秋·布朗,德國AIGC視覺藝術家查爾斯·墨菲……他們都將在本周齊聚成都,共享這場科幻盛會。

機器人正在加速「進化」

2022年底,在第四屆世界科技發展論壇數字前沿與新興產業元宇宙創新峰會上,成都中廣電泛應用產業研究院執行院長林融主持了「元宇宙與城市應用圓桌會」。

元宇宙的本質是虛擬世界,一個由人類設計的隨心所欲、無所不能的虛擬世界。這樣的世界離不開先進的科學技術支持,因此不少科幻文學作品中都有元宇宙的主題或元素。事實上,「元宇宙(Metaverse)」這個概念,最早就來自科幻小說《雪崩》,好萊塢著名導演史匹柏的《頭號玩家》,則對元宇宙進行了更為直觀的描繪。

《頭號玩家》劇照

在林融看來,成都發展元宇宙產業有著堅實基礎,「文化科技優勢明顯,虛擬現實領域也都有提前布局,城市在醫療衛生、教育文體和生態環保等方面的重大公共服務項目,也需要智能化、數字化、可視化和感知化,這些都是元宇宙應用的契機。」他說,「這與成都深厚的科幻文學底蘊、良好的科幻產業氛圍都有緊密聯繫。」

2024年被稱為人形機器人商業化元年——據首屆中國人形機器人產業大會發布的報告預測:今年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元,2030年有望成長為千億元市場。

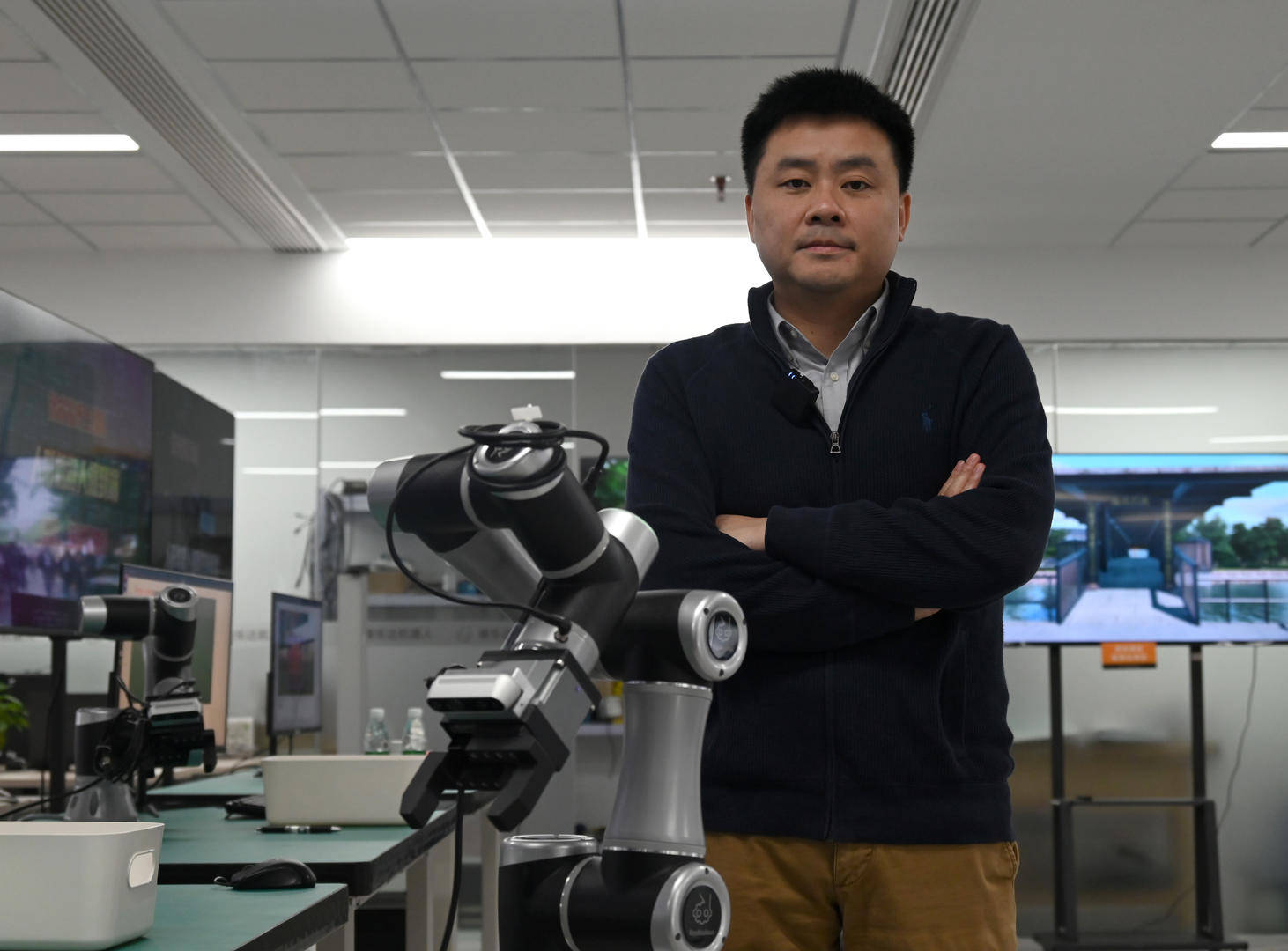

「人形機器人是人工智慧技術集大成的產品,是人工智慧『皇冠上的明珠』。在這個技術高度集成的產業,從各個環節的單點突破到整機的系統化疊代,可以說每一步都充滿挑戰。」成都人形機器人創新中心董事長張睿睿說,「目前正處在人工智慧、大模型技術大爆發時期,得益於研發團隊前期多項技術成果的積累,『成都造』人形機器人也在加速『進化』。」

張睿睿

他期待著不久的將來,能在人形機器人的「陪伴」下參加一屆「夢想成真」的科幻盛會。

出席本屆「天問」華語科幻文學大賽成果發布會的科技領軍行業嘉賓中,還有中國核動力研究設計院二所總工程師黃彥平、成都國星宇航科技股份有限公司總經理王磊、燧原智能科技(成都)有限公司總經理徐建、成都人形機器人創新中心董事長張睿睿、藍色宇宙數字科技商務副總徐振強、德國國家工程院院士雷憲章、清華大學天文系教授李昕宇等科技領域代表。

所有人的「天問」,在此匯聚成星河,流向無垠的宇宙,流向過去與未來。

紅星新聞記者 喬雪陽 編輯 曾琦