20世紀80年代中國社會史研究復興以來,隨著研究的不斷深入,重點開始轉向日常生活史的範疇。常建華先生認為,「社會生活史就是以人的生活為核心聯接社會各部分的歷史。生活史研究的最大價值,應當是建立以人為中心的歷史學。叩舊常生活被前所未有地擺在了顯著位置。

歷代日記作為一種重要史料已經引起學界的充分重視,並被廣泛應用於研究重大歷史事件、精英人物、區域地理、文學、藝術鑑賞等各個方面。然而利用日記研究日常生活的成果並不算豐富。清代中州理學家竇克勤的日記《尋樂堂日錄》共計二十五卷,記錄了著者從生到死,五十六年間的生命歷程。日錄所載內容事無巨細,包括生活瑣事、讀書科考、宦遊訪友、生病治療、詩文活動、講學課業等多個方面。迄今為止,仍未有學者對此日記進行專門研究,對於竇克勤本人的研究也較少見。以往學者研究丁憂制度多關注制度本身的沿革及其與官場政治的聯繫。丁憂時期作為士人日常生活中的一個特殊階段,尚未引起學界重視。本文擬從國家制度與士人日常生活關係的角度探討竇克勤丁憂時期的日常生活,以期加深我們對清代士人群體的整體了解。

竇克勤其人

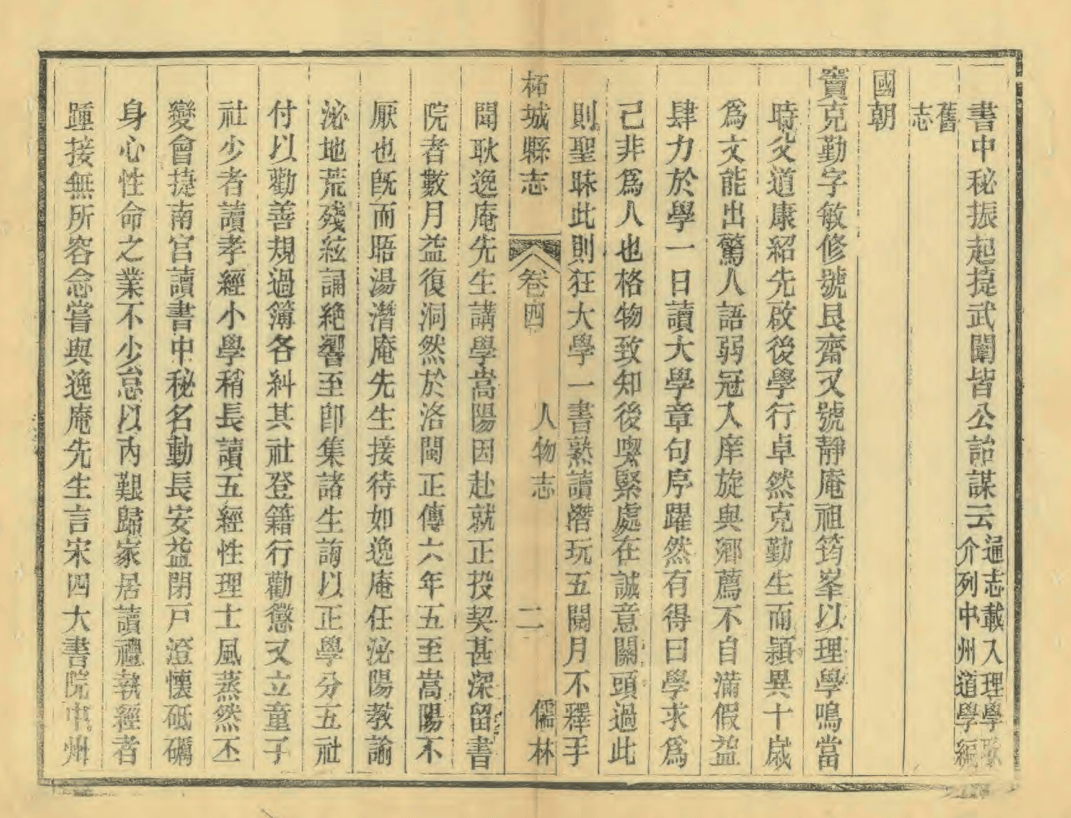

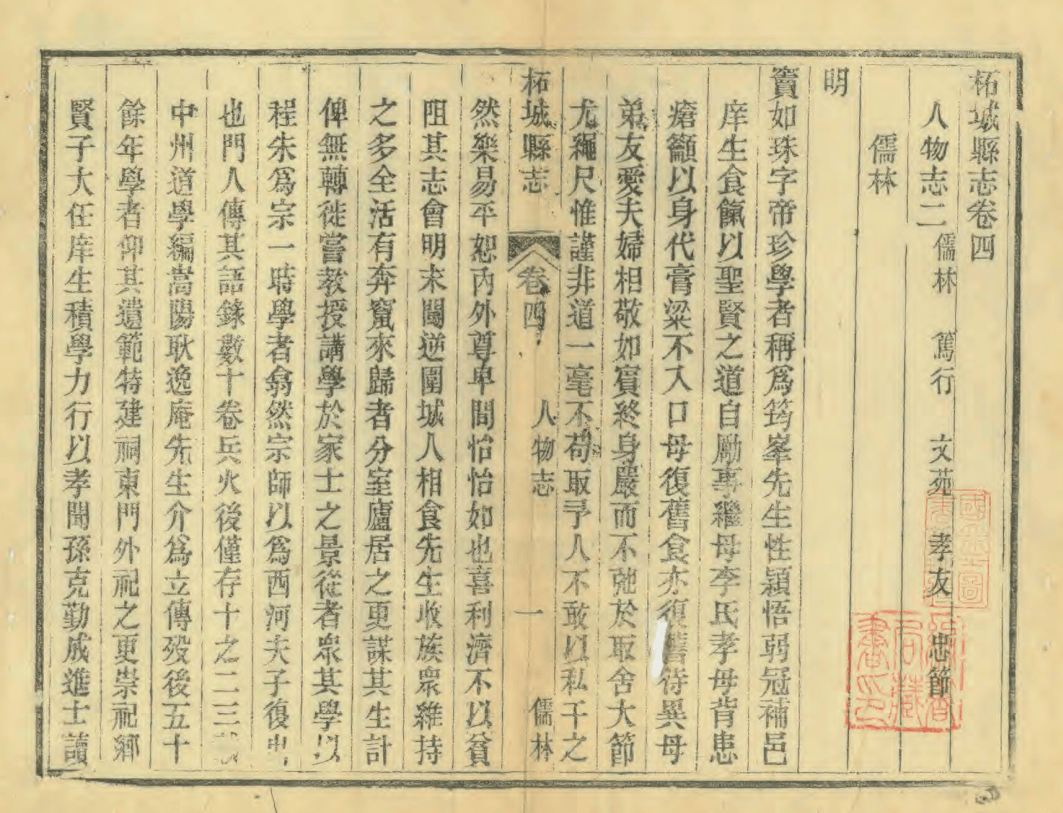

竇克勤(下文中簡稱竇),順治十年(1653年)生,康熙四十七年(1708年)卒,字敏修,一字靜庵,號艮齋,河南柘城人。康熙十一年秋舉於鄉,二十五年授泌陽縣教諭。二十七年,竇於京師中舉,授翰林院庶吉士。二十八年,竇因丁母憂回鄉,期間創辦了朱陽書院。服除,三十二年返京,翌年散館,授翰林院檢討。三十三年末,因貧病請假還鄉。三十八年末,北上還京。三十九年同考庚辰會試。因貧病交困,四十一年復請假歸里。四十二年,康熙皇帝巡視晉、陝、豫等地,竇一路追尋。四十六年返回祖籍山西沁水竇莊祭祖,翌年卒,時年五十五歲。竇一生崇尚理學,留下了體例豐富的各種文字,尤以詩歌為巨。遺世著作主要有《理學正宗》、《朱陽書院志》、《孝經闡義》、《尋樂堂家規》、《同志譜》等。

士人丁憂最早出現在漢代,至清代這一制度已經比較完善。清代規定為官者因父母或祖父母死去須回鄉守制,時間一般為二十七個月。康熙二十八年,竇將雙親迎養至京,三月後竇母竟因病去世。這件悲痛的事情開啟了他回鄉守制的序幕。

喪親之痛

康熙二十八年末,竇母病重無藥可治,舉家籠罩在悲痛的氛圍中。竇母去世前,竇的四子就先離開了人世。十一月十六日竇母去世了,這對竇來說無疑是天崩地裂的打擊。當月末,竇的二子也患重病。這一階段竇的親人接連病重或死去,他感到心力交瘁、十分疲憊。

竇母去世後,竇將其母生平材料提供給友人立傳。在這些素材中,竇認為他的母親除了具有因「刲股療姑」等事件表現出的純孝以及善於持家的品行外,還具有長遠的目光。康熙十一年秋竇鄉試中舉,眾人來賀,竇母卻說,「人為汝賀,吾為汝憂」,以人應立遠大志向激勵竇。在處理喪事的日子裡,諸如此類竇母生前的言行經常閃現在他的腦海里。也許是忙於處理喪事,此時段日記內容較為簡略,關於自己內心的苦楚也言之寥寥。但對於二弟振起、三弟克恭的苦楚他卻看在眼裡,痛在心中,他這樣描述:「初五日,振起冒雪北行,是時猶未知京中遭喪也,至十五日,途遇南旋者,方聞凶信,號痛幾絕。夜奔來迎,明日,遇於真定府南津沱河,哭聲震地,行道者皆相顧出涕。他「不孝克恭驚聞訃音,魂魄飛馳,五內焚裂,尚何人世,嗚呼痛哉……」

竇母去世後,竇開始遵照古制安排喪禮,封柩、購志石、造明器、作神主、相地穴、立后土碑、造槨、祀后土、飾神主、題神主、小祥行禮、開柩、開兆域、行遷柩禮、行虞祭禮。在近一年內喪禮的場景與儀式當中,我們可以想像到竇每每痛哭流涕的神傷。他必然也會魂魄飛馳,五內焚裂。似乎古制中對於喪禮的安排,更能夠激發人內心深處的情感,對於表達以孝為基礎的傳統文化有特別的功能。朝廷的丁憂制度正是借用此種手段將孝與忠聯繫起來,達到對士人的有效統治與管理。

葬禮結束後,竇對母親的懷念仍常常縈繞在心頭,特別是在歲時節日裡本該盡享歡愉的時刻。康熙三十年中秋,他留下了這樣的詩句,「曾是中秋拜帝畿,三年堂上自懸衣。於今挽手悲兒在,痛昔開顏接母稀。四尺墳頭和淚起,一天秋葉帶聲歸。淒淒轉盼惟初日,照入愁懷事已非。」阱四尺墳頭和淚起」這樣的詩句把讀者迅速帶到歷史現場,仿佛他就在身旁痛哭流涕。「淒淒轉盼惟初日,照入愁懷事已非。」又把愁與苦的情感表達得那麼真切,箇中滋味無限蔓延,細細品味,真使讀者唏噓不已。十一月朔竇寫下了《哭母詩》,「東風栗烈兒猶在,那復搴裳問母寒。堪痛三年無一事,瓏頭陌上夕陽殘。叩康熙三十一年二月除服前一天,他寫下了《除服前一夕詩歌》,「吾身從道是親枝,兒在母亡血淚垂,最是傷心不忍看,明朝脫去編衣時。宰豕殺羊卻為何,明朝酹酒墓門多。慈親若肯憐痴子,今夜夢中到曲阿。」如竇在詩中寫到,「堪痛三年無一事」,制度中對於孝子三年守制的安排給個人提供長期哀思的機會,促成其生命中一段特殊的經歷和情感歷程。這種充斥著孝,夾雜著忠的日常生活觀念對其今後的人生影響巨大。

參與地方事務

康熙二十七年竇在京科考成功,作了庶吉士。翌年正月十五日其父竇大任就被邀請參加鄉里的飲賓大典,這是竇生活中的重要變化。傳統社會中提倡父以子貴,竇作為長子,在眾多子女中因科考成功給家族帶來了榮光。想必他是得意於此的,否則為何每次其父應鄉飲大典及接受的匾額他都不厭其煩的詳加記錄呢?當竇因丁母憂回到柘城後,他發現自己的生活越來越少有空閒沉浸在喪親的苦楚中。由於身份變化而名聲漸起,周圍地區的各種事務他都情願或不情願地參與其中。

康熙二十八年初在朝時,竇便得知柘城修志之事。竇母去世後不久他又多次提到縣誌,「十二月八日徐健庵夫子為先太孺人作墓志銘,陳介石先生作傳,俱載柘城縣誌據康熙三十八年柘城縣誌可知,該志成書於康熙三十年。竇是修志的主要參與者,康熙二十九年六月十六日,「邑侯史持撫軍修通志檄文來,征先太孺人孝行實跡」叫同月二十九日「學校公舉先王母姚太孺人貞節,先母李太孺人孝行,並創建朱陽書院、乞准刊人邑乘」。此外竇邀請耿介等人為其母所立傳記也都刊入《柘城縣誌》。竇除了在康熙三十八年為縣誌作序之外,他還很關注縣誌的進展。康熙三十年在回復耿介的信中提到,「修志之功,想成大半。」

康熙柘城縣誌中有關於竇如珠的如下記錄:「竇如珠,字帝珍,柘人也,學者稱為筠峰先生。生穎悟,弱冠補邑庠生……」。叫竇如珠即竇之祖父,在其傳記中,文字寥寥。從中可知竇如珠生活在明清之際的戰亂年代,本無甚事跡可言。他的事跡能夠載入邑乘,大抵因竇的積極運作。竇經過精心策劃,促成康熙二十九年九月十六日闔邑紳士百姓公舉竇如珠入鄉賢從祀,呈狀俱載鄉賢錄,二十五日竇如珠門人張倫為其立傳,二十八日竇如珠門人王永振為其作述略;十月二十日督學取竇如珠事實冊結;十一月朔闔學廩增附生員呈送竇如珠事實。康熙三十年五月他又請耿介為祖父立傳;六月三日刊先王父筠峰公語錄,四日闔邑紳衿鄉民請建專祠祀竇如珠於鄉;閏七月二日邑人請竇如珠入祠舉祀。竇很巧妙地先奉其祖父入鄉賢祠,後立傳,最終建專祠祭祀。在這樣打造聲勢的過程中,他完成了為祖父立傳入志的進程。邑乘的圓滿完成離不開諸如竇等紳士的鼎力支持,而縣誌中也充斥著紳士家族的賢人與貞節烈婦。修志的這一時段恰巧與竇丁憂在鄉的時間重合,他抓住了這一絕妙機會進一步提升了家族威望。

康熙三十年竇仍然在為鄉里的事務忙碌著。丁憂時期,竇作為在鄉紳士,雖然沒有直接的行政權力,但因其在朝廷具有身份,所以對地方事務的處理具有很大的影響力。十月朔,竇得知因災荒,「上諭蠲免河南三十一年錢糧,停徵漕糧。」他特地以鄉里代表的身份上了《謝蠲免呈》。字數寥寥,溢美之詞卻溢於言表,表現出他將鄉里之事任於己身的自負和擔當。

康熙三十一年四月二日本該是竇在朱陽書院講學的日子,卻被一起突發事件打斷了。當年因陝西歲荒,流民逃散到了襄陽。河南、湖北等地官員商定河南全省協濟,從襄陽運米十萬石至潼關,柘城需派民夫三千。竇立刻意識到這一捨近求遠的決策有誤,他立即寫信給河南巡撫。竇認為河南災情也很嚴重,強硬從河南征派民夫會引起「愚民」的猜忌。如果把柘城民夫派到襄陽,再轉運米到西安,這本來就是很不經濟的辦法,還容易引發群體性事件。他建議,「委官就襄陽近地雇夫領運……誰弗樂從?」隨後的日記中並沒有明確提到他的建議是否起到積極的作用,但由於竇身份的轉變,返鄉之後就具備了與地方要員對話的資本。後來他多次與河南巡撫的書信來往中表明,他的言語具有影響力。

在鄉守制的歲月里,竇的生活非常充實。他醉心於鄉里的各種事務中,悠然地穿梭其間。這不禁讓他回想起年輕時的情形,那時他雖也為了功名四處奔走,但因扮演著從屬角色而顯得默默無聞。當竇因丁母憂返鄉後,對於鄉里事務的參與度和影響力迅速提升。這幾年中,他不僅受人之託四處題字並作了數量龐大的傳、序、記、表、贊、墓志銘等,還代表鄉民寫下對皇帝感恩的《謝蠲免呈》。他不僅因創辦書院、收授生徒而名聲漸起,還能夠直接與地方要員對話,並進一步影響政府決策。

創辦朱陽書院

康熙十八年竇得知耿介在登封興復嵩陽書院,此後他多次前往書院讀書。青年時期竇在四處遊歷時就把視野的焦點聚集在各地的書院上,這一習慣一直保持終身。在書院學習的過程中,他通過與別人交流豐富了知識,促進了情誼,他一直有創辦書院的設想。竇第一次提到創辦書院的設想在康熙二十八年四月與耿介的信中,「相城東八里許,有隙地可作書院,遂謀眾聯會,為構書院計。勤因思,柘邑乃朱襄氏故都,暫擬朱丘書院,未審當否。」叫同年九月還是在他與耿介的書信中提到,「朱丘書院承先生指示,似可定名,昨陳介石先生謂,『丘字乃聖人之諱,不如易朱陽書院』,不審先生以為何如?」但當時竇在翰林院有公務在身,創辦書院的想法僅停留在紙面上。

竇母撒手人寰後,書院很快有了實質性進展。康熙二十八年十二月「陳介石先生作《朱陽書院記》,《柘城縣誌》、《朱陽書院志》並載。」康熙二十九年六月,「邑侯史……並議書院申請之舉。」冋同月"……創建朱陽書院乞准刊入邑乘。」至此,朱陽書院正式創建,標誌著竇創辦書院的設想走向現實。藉助竇的威望,書院的修建過程非常順利,前來拜師的子弟不斷增多。七月二日,竇第一次在朱陽書院講學。對於一個創辦伊始的書院來講,官紳生童至者七十餘人已經是很壯觀的場面了。他第一次講論的內容似乎不太多,只有寥寥記錄。我們可以想像竇在講論「弟子入則孝」章時候那得意的神情,他沉浸於自我人生的滿足感中,儼然快要忘記了喪親之痛。在空閒的時間裡,他內心恐怕也在糾結。從父親竇大任就開始形成想法的書院,竟在這樣一個特殊的時段促成了。當自己一心求學上進時缺乏威望與財力,當自己入仕後有了威望、財力,又由於遠離鄉里而失去了閒暇。威望、閒暇、財力三者兼備,並在鄉里促成此事的時間竟然交匯於此,這分明是個悖論。望著李太孺人的靈位,他百感交集。

在朝期間,竇創辦書院的想法就得到了河南巡撫的支持。返鄉後竇作為在鄉紳士與邑侯史鑑過往甚密,竇倡議並主持創辦朱陽書院,史鑑自然不會袖手旁觀。康熙二十九年八月,「邑侯史來,以修朱陽書院聖殿,捐俸百金。」府級官員也對這一文化盛事表示支持,康熙三十年九月二日「太守薛諱晉,捐修書院居仁、由義二齋。」在竇氏家族的主持下,書院很快初具規模。康熙二十九年九月「書院修聖殿,大人同邑侯史破土。」同月「書院修存誠齋成,大人修主敬齋始工。」十月四日書院門樓建成,五日竇父大任題朱陽書院額。朱陽書院經過這一階段的創建,後經過竇氏家族的多年經營,成為中州繼嵩陽書院、百泉書院之外的又一文化盛地。

康熙二十九年,竇第一次在朱陽書院講學後不久便開始正式收徒。這種舉動在他看來是傳正學、倡正道的千秋大業。竇不但在本地收徒,旅居外地時也有許多學生拜師。早期竇的弟子以柘城本地及周邊地區居多,隨著他活動範圍的變化,學生中也不乏外省人士,尤其是他南遊時在江南地區拜師者頗多。傳統社會科考中舉的同年之間,考生與主考老師之間的聯繫緊密。在蘇州、無錫、常州等地,因張塤介紹,其子張在鎬,親屬程彥,學生江之訓、周錫爵、鄭祖期等人均拜竇為師。隨後竇也令其子侄容端、容恂、容肅等拜張為師。這種拜師的目的性很強,他們通過交叉的師生聯繫,形成一種聯結的網絡,並從中獲益。竇在短時間內接受如此多的學生,尤其是外地學生,他們向老師學習的機會極少,多數學生看重的無非是竇在翰林院的身份,因為他將來極有可能參與主考科考,這正是眾多學子孜孜求功名的最佳途徑。

交遊與詩文創作

康熙二十九年年末葬母后,康熙三十年四月竇有了空閒去拜訪他的忘年友耿介。自耿在登封興復嵩陽書院後,他已經數次前往,從前他去嵩陽書院以學習為主。隨著他身份的變化,此次他不但為耿的大作《中州道學編》、《孝經易知》寫下序言,還與之同在川上石溪四亭題字,這是一個文人無論文采還是墨跡都能夠展示併流芳千古的絕佳機會。竇此次終於實現了十二年前登嵩岳的約定,與耿介、李來章等同游。在這樣縱情山水的歡愉時刻,與志同道合的友人朝夕相對,竇創作了許多上乘詩作。「十年方許片時游,才上元龜望未休。雨氣經天迷岳色,風聲撼地入河流……」啊這樣的特殊時刻實現了十二年前的約定,也不免透露出些許傷感,「山留贈我知尋句,我愛買山欲破愁。敢道輕攜煙景去,原來相待是千秋。」

康熙三十一年二月竇遵例遞起復呈,六月派人進京投咨文。也許是清楚自己即將返京,受到好友邀請,六月底他出發南遊。七月十六日在江上與宋牧仲先生會面。宋先生年初曾向他投昏啟。竇對於宋非常看重,僅贈詩一首就有數百韻。八月二十七日竇乘船至金華府,二十九日在呂東萊先生祠堂設法興復麗澤書院。九月十日竇抵達杭州府,多次訪問沈復齋。沈是他戊辰科會試同年,又是湯斌的學生,在京時兩人就志趣相投,很談得來。在杭州的這段時間竇與沈來往甚密,竇還為沈的《明儒言行錄》作序。

竇克勤此次南行暢遊江南各處風景名勝,正值春風得意時,心情非常暢快。他甚至不顧對佛道一貫的偏見,為鳳鳴寺僧人作詩,「習靜空山里,禪家衣缽真。曾聞詩作債,竟似道空塵。只為從儒教,不甘棄法身。世無許平仲,誰復問僧人。」十一月初竇抵達姑蘇城,未曾與張塤會面,竇已寫下贈詩,「夙分嘉蔭拜甘堂,大力渾全天德剛……」。張塤作登封知縣時,竇適於嵩陽書院讀書,所以與之結識較早。旅居蘇州時竇與張形影不離。十一月九日應當是竇記憶深刻的一天,這一天不但有張塤、耿子京,還有張在鎬、希登甲、陳廷輔、袁紹湯、江承誠、江之訓、倪雍度等剛拜師的人同游虎丘,並在五人墓前憑弔。這一天蔡稚圭、周鳳來由其父帶領慕名前來拜師,地點在蔡忠襄祠。拜師弟子是蔡忠襄公的後代,竇認為拜師地點甚好,預示著先祖護佑子孫,能有好的出路和前途。「予觀聚此地者,皆忠孝節烈之裔,不覺樂志洋洋。以繼祖武礪己德為勖,講論既久……。」叨竇對於同游的人士非常欣賞,而遊覽的地點也正符合他的志趣,同時還可以在這樣的氛圍下闡明正道,能不痛快?他瀟洒揮毫寫下了《過五人墓詩》,「市井小人行,五人真無賴。曷為名至今,挺身救忠介。」

餘論

丁憂時期的日常生活與竇年輕進取時及老病退養時有很大差異。丁憂制度除了加強對士人的控制之外,給個人的日常生活也帶來了很大影響。傳統士人重視地域聯繫,丁憂時期成為這樣一個節點。它把由鄉里進京科考,取得功名後從京返鄉暫居聯繫在一起。丁憂制度將地域、財力、威望三者有機的結合在一起,又給士人提供了近三年的閒散時光。返鄉之後的日常生活中竇的所作所為不僅僅止於發乎純孝的哀思,無論他創辦書院收授生徒還是四處交遊時都在有意無意的以科考與文化事業為交集,經營一種潛在的關係網絡。這樣的網絡正是朝廷所不希望看到的,而朝廷更不希望看到丁憂士人對地方政務指手畫腳的橫加干涉,因此對丁憂士人逐漸採取了諸多限制措施。清代中後期規定「丁憂官員在籍守制期間,不得邀結朋黨、干涉地方。……禁止丁憂官員在原籍主講書院。」丁憂制度的不斷變化,促使士人的日常生活出現相應變化。如果竇在稍晚時期丁憂,恐怕就沒有機會主講書院,更何談創辦書院。由此看來,日常生活的內容不僅受制度的影響而變化,其本身也對制度的調整影響深遠。

來源:《青海民族研究》2015年02期