本文經授權轉載自

一條

(ID:yitiaotv)

作者:洪冰蟾

編輯:溫麗虹

9月的國際聾人周,聾人友好蹦迪在上海舉行。自今年5月,已經舉辦三場,是國內首個致力於聾聽融合的蹦迪。300多位參與者一半以上是聾人,演出陣容集結了聾人藝術家,聾人DJ、說唱歌手、舞者、主持人……

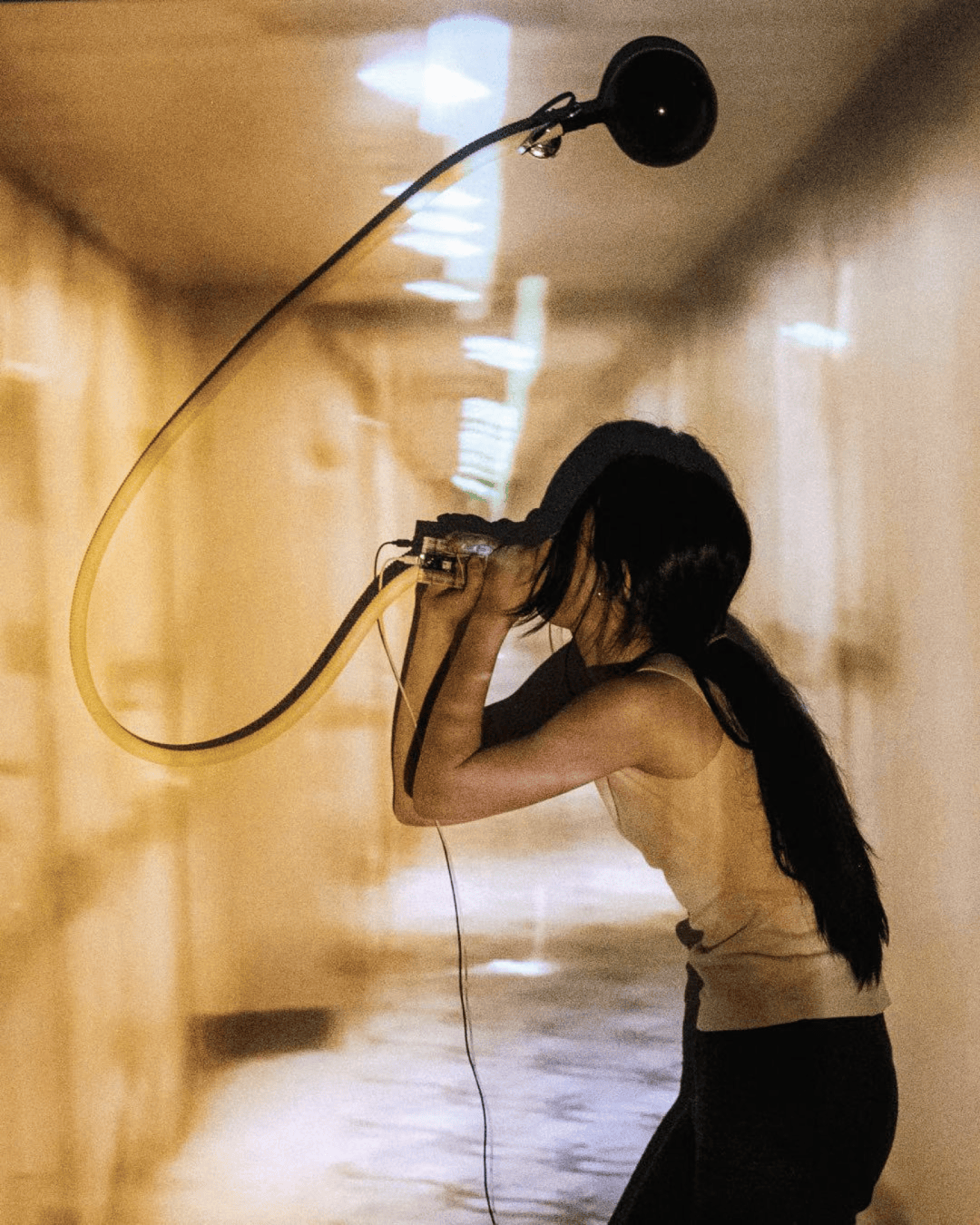

BassBath低音浴現場。(圖/ Tico)

和一般的club不同,這裡以低音為主,即使身處寂靜中,聾人依然可以感受到音樂。「耳毛在動,胸口在震」。聲音從純聽覺變成震動、燈光、氣味。許多聾人是第一次體驗蹦迪,不再畏懼自己是異類,許多聽人交到了第一個聾人朋友,學會幾個簡單的手語。

主創團隊Vis,胖丁,胡曉姝(Alice)。(圖/一條)

蹦迪現場聽人聾人合影。(圖/一條)

BassBath低音浴的主創團隊是三位女性,胖丁和Vis是聽人,胡曉姝(Alice)是聾人。中國有2700多萬聾人,這是一個數量龐大但緘默的群體。她們希望創造一個無障礙的環境,鼓勵邊緣群體走出家門,獲得更多自我認同。不同人群能玩在一起,打破隔閡,聾聽融合。

寂靜中蹦迪

現場的通用語言是手語。(圖/一條)

胡曉姝(圖右)在主持。(圖/一條)

舞池裡低音震動,人們摩肩接踵,搖晃身體。乍一看不過是襄陽南路上尋常的派對場景,聽不見人聲,巨大的音浪蓋過了一切。如果你待久一點,會發現人們在交流,他們飛快地打著手勢,亮起手機螢幕打字,他們為battle的舞者喝彩,但不發出掌聲和歡呼,只是揮舞著雙手。

這是聾人友好蹦迪現場。自今年5月開始,BassBath低音浴活動已經在上海舉辦了3次,同時對聾人和聽人(健聽人)開放。

(圖/一條)

第一次隨著震動跳舞的時候,有聾人感覺到自己「耳毛在動,胸口在震動。」許多聽人不知道,聾人並非不能「聽音樂」,只是需要換一種方式。他們可以感受到低音的震動,用助聽器可以聽到一些高頻音。對他們來說,聲音從純聽覺變成更廣闊的身體覺知。迷幻的燈光,酒精的氣味,身邊人的動作,感受是全方位的。

蹦迪的演出陣容有聾人DJ,聾人舞團,聾人rapper,聾人插畫師,聾人VJ。現場由聾人和聽人雙語主持,場中散落著手語翻譯提供交流支持。每場蹦迪有300多人參與,聾人占絕大多數,不限於年輕人,老奶奶老爺爺也衝到最前面熱舞。

(圖/一條)

活動的主創是三位女性,Vis、胖丁和胡曉姝。

胖丁26歲,聽人,畢業於UCLA社會學和藝術史專業。Vis28歲,也是聽人,畢業於倫敦切爾西藝術學院純藝專業。她們成立了藝術實踐小組「透明的下午」,主業藝術創作之外,胖丁寫作、教課、占卜、催眠諮詢,Vis做活動策劃、表演者、調酒師。

兩個聽人為什麼想做一場聾聽融合派對?其中一個原因來自她們的朋友胡京奇奶奶。胡奶奶68歲,是聾人,她想買胖丁擺攤賣的二手包,一來二去熟悉起來,胖丁經常去胡奶奶家裡玩,兩個人一起串珠,胖丁最初會的幾個手語詞彙都是從胡奶奶那裡學的。「我看到她開放的心態,她願意嘗試各種各樣的事情,和很多長輩不一樣,但和她的相處里,我也看到了一位聾人老人在社會上的日常處境。」

胡奶奶身後是一個緘默的聾人老人群體。國內的手語翻譯很少,許多聾人得不到支付得起、方便持續的無障礙資源。比如身體不舒服,想要去看醫生,出門打車不會用打車軟體,弄不清楚醫院的流程,又難以和別人溝通。還有心理健康的問題,他們孤獨,躲在家中,社交匱乏。

胖丁擁抱胡奶奶。(圖/一條)

「有時候覺得無奈,很多事情我們幫不了胡奶奶,不是個體介入就能解決的。」胖丁和Vis想在力所能及的範圍里做點什麼,比如學習手語,比如連接聽人和聾人,讓他們認識彼此。

她們想自己最擅長的就是玩,不如辦一場蹦迪,邀請大家一起來玩,「多元群體、愛與連接一直是蹦迪文化的一部分,震動的音箱、視覺性的光影,聲音被吞沒,肢體被強調,以及輕鬆又親密的氛圍。人與人之間不存在遙遠的距離。搞不好玩著玩著,就能出現聾聽融合的環境。」

無障礙

Vis(左)和胖丁(右)在現場籌備。(圖/一條)

首先,她們需要解決一個基本的問題:「沒有聾人的參與,我們策劃一場聾聽融合派對,這本身就不成立。」Vis說。她們聯繫上好友胡曉姝。

胡曉姝是聾人藝術家,是中國最有影響力的聾人之一,曾入選國際聾人女性領袖獎,被UnusualVerse評為「一位改變世界的傑出聾人女性」。

6個月大時,胡曉姝因為醫院過量注射藥物失去聽力。在上海應用技術學院讀大一的暑假,她去奧地利旅行,臨時起意去維也納國立藝術大學考試,成為當年被錄取的100位考生中唯一的聾人學生。後來她在歐洲做殘障人才管理工作,副業是舞台劇演員。

聾人和聽人配對玩遊戲,眾人鼓掌。(圖/一條)

3年前胡曉姝回到家鄉上海,致力於普及無障礙藝術,爭取聾人權利。她看了胖丁和Vis的策劃方案,一拍即合,決定加入。殘障群體倡導nothing about us without us(沒有我們的參與,不要做關於我們的決定)。一個有趣的反例是網上有人為盲人設計衛生巾,討論怎麼在衛生巾上標註盲文,幫她們分清上下和前後,直到有盲人女性出來說,摸一下膠水和護翼的位置,不就知道了?

胡曉姝的加入提供了新的視角和無障礙設計的經驗。「聽人視角總是會把很多事情當作理所當然,但從聾人視角出發時,很多細節都需要反思。」胖丁說。

「一般club的調音是服務於聽人的,必須要先試試音響合不合適,聾人的體感有沒有震動。第一次去調音,她們把聲音開起來,只有一點點聲音,我說這個響度適合聽人,來吧,再開大一點,她們一推到底,這個震動哇一下子就來了。我覺得好享受,但她們的耳朵就受不了,後來就要平衡聽人和聾人都能接受的區間。」

封閉的室內,隔音木板,會把聲音反射回來,腳踩在地板上,身體在空氣里,波動會一陣陣襲來。水泥地效果差一點,不得不調大聲音,甚至震壞了音響台。

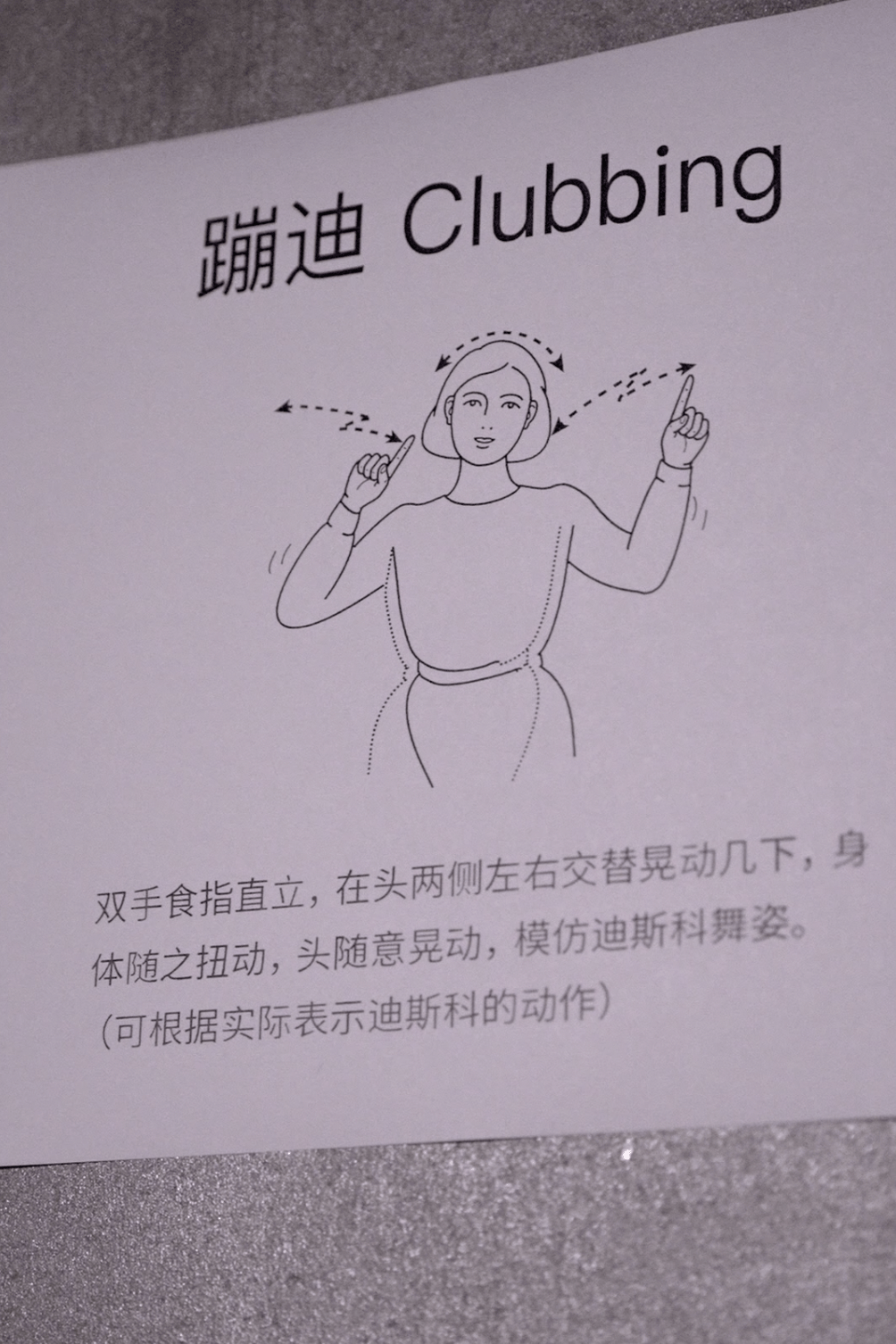

胖丁貼手語示意圖。(圖/一條)

Vis用手語和聾人DJ交流。(圖/一條)

她們希望創造讓聾人感受到安全友好的環境,比如張貼簡單的手語示意圖。「上二樓」「廁所」「你好」「朋友」「蹦迪」「酷」,既作為聾人的指引,也幫助聽人和聾人之間開啟友好的聊天。

她們還設計製作了無障礙酒單,在點單處滾動播放各種酒的手語。Vis在不同的酒吧工作過,發現大部分都沒有無障礙服務的意識。她希望大家用手語點單,工作人員也能學習一些,之後遇到聾人顧客,能有溫暖的交流。

手語示意圖。(圖/一條)

酒單。(圖/一條)

活動結束後她們收集了參與者的意見。第一場是聽人打的光,一些視覺感知能力強的聾人反饋燈光太花了,長時間鐳射和閃光,打手語看不清楚,所以現場會比一般的蹦迪場景明亮,提供穩定一些的燈光環境。

聾人說唱歌手徐珉表演中。(圖/一條)

club里觀眾被前面的後腦勺擋住,看不見表演者,沒關係,聽就好了,但聾人表演需要考慮到視線無遮擋。第一場手語說唱的環節,站在後面的觀眾看不到徐珉打的手語。她們後來會設置字幕,或找高一點的台子。

從一開始,她們就確定聾人表演者的比例不能低於聽人,希望藉此讓大家知道有優秀的聾人藝術家存在。除了聾人舞團X-90dB,聾人說唱歌手徐珉,還有聾人插畫師 PinkHand,聾人詩人一力那,他們的作品被製作成現場視覺。

德國聾人DJ Calvin Khan。(圖/一條)

聽人DJ此前都沒有做過類似的演出,花了很多功夫建設低音聲場,著重於中低頻的house、hip hop、ambient和techno。「因為無法假定聾人感受到的振動是什麼樣的,他們都說比之前的難度大。」胖丁說。

第三場活動找來德國的聾人DJ Calvin Khan,除了在派對現場演出,他還開了一場DJ工作坊,教聾人和聽人如何製作音樂。

原來聾人很適合搖滾和電子音樂,依靠視覺輔助工具,高音和中音依靠波形圖和數據,低音直接感受震動,或穿上專門的音樂震動背心——通過藍牙連接,根據音樂頻率自動產生震動,只是目前尚未在國內普及,價格非常高昂。

工作坊現場,胡曉姝將DJ Calvin的德國手語翻譯成中國自然手語,口翻再翻譯成普通話,兼顧聾人和聽人參與者。(圖/一條)

聾人朋友試用震感背心和打碟機。(圖/一條)

「大家都很驚訝,原來聾人一樣能做音樂,說不定活動結束後會出現中國第一位聾人DJ。」胡曉姝說。有聾人擔心開那麼大聲,會不會打擾到鄰居, Calvin笑著打手語:「我樓下住著重聽老人。」

聾人健談,聽人失語

胡奶奶在蹦迪現場。(圖/一條)

胡奶奶正在體驗人生中第一次蹦迪。凌晨她還在舞池中甩頭,拉著胖丁Vis合影。「非常狂歡,夜晚還不想回家,繼續快樂,汗流浹背不怕累,很高興認識了新朋友多多!」

許多聾人都是第一次去club。「聾人每天都安靜,永遠生活在安靜里。聾人是一個少數群體,大家比較無聊和孤單,都渴望能有讓聾人在一起的活動。他們非常好奇,一看主辦方也有跟他們一樣身份的人,就呼朋喚友地過來了。」胡曉姝說。

胖丁發現一個現象,儘管報名推文里詳細解釋蹦迪可以隨時來,但聾人都很準時甚至提前排隊,以為8點必須到場,12點之前許多聾人會離開。聽人很少準時來,很多人到凌晨才出現。

聽人和聾人在交流,聽人學打手語。(圖/一條)

「有聾人朋友說之前去別的地方蹦迪過,不太想去第二次,感覺自己在那個環境里被邊緣化,奇怪又尷尬,融不太進去。但在這裡,他們第一次覺得舒服和親切,不需要解釋,不會擔心自己是異類。但對聽人來說,他們第一次感到手足無措,打破了之前的認知。」

進入蹦迪現場的人,好像都有一種默契,不管從哪裡來,講哪個國家的語言,認識與否,第一反應都是打手語。不消幾個來回,他們的手上下翻飛,表情變化豐富,一眼便知聊得盡興。

在此起彼伏的低音中,人的聲音會被淹沒,聽人失去了最擅長的溝通方式——說話,反而手語能無障礙地溝通。聽人體會到聾人在社會生活中的處境,不知道別人在說什麼,只能大腦一片空白地站著。

「我們從小在聽人的社會成長,對聽人非常了解,反而聽人不知道聾人是怎麼樣的。」為了讓聾人和聽人交流起來,胡曉姝每一場都安排了破冰遊戲。入場者會獲得一個數字,相同數字的聽人和聾人找到彼此,組成一隊做手語和身體互動。

接下來,聽人交到了第一個聾人朋友,獲得了自己的手語名。「聽人朋友起初擔心會不會有語言障礙,不用,肢體動作就可以很好地溝通,還能玩在一起,障礙很容易就被打破了。」胡曉姝說。結束活動後,一些聽人加入了手語學習小組,這場蹦迪成為他們了解聾人文化的第一步。

胖丁和朋友合作的行為劇場「阿嗚乳拉」,2023。(圖/一條)

Vis在NIME新音樂介面樂器小組表演,2021。(圖/一條)

胡曉姝希望用行動讓聾人朋友獲得身份認同。聾人的就業選擇並不多,以視覺、手工為主,比如美工,廚師,咖啡師,不需要太多團隊協作和溝通。「聾人難以和聽人同工同酬,也會受到不公正待遇。有繪畫水平很好的聾人朋友,被別人搶走作品版權,爭辯的時候,聽人比聾人說話快,可以搶到機會,聾人很生氣,可是沒有手語翻譯的情況下,我們發不出聲。」

讀大學之前,胡曉姝人生的每一步都是家裡安排的,她被視為需要照顧的人,自己從未想過擅長什麼,未來想要做什麼。「後來發現自己適合做領導,但聾人沒有做領導的。」

「我們的社群很分散,職場裡面99%都是聽人,1%是聾人。彼此母語不同,工作溝通里,他們都說是你有障礙,自然就不會和聾人對話。漸漸地,大家都習慣了,聾人就是被擺一邊的。為什麼你們不會手語,何不找一個手語翻譯?聾人也不要躲起來,大家站出來去展示自己,努力打破雙向的交流障礙。」

胡曉姝在台上光芒四射。(圖/一條)

比起自己小時候,胡曉姝感覺到時代在變化。曾經一度,聾人被禁止考駕照。胡曉姝在博客寫文章,為聾人爭取允許駕駛的權利。以前路人看到聾人打手語,目光像盯著一隻猴子,現在這樣的目光已經很少。她教小學中學生手語,越來越多的人對手語產生興趣,感受到這門語言的魅力。她發現電視里的聾人角色,往往由聽人扮演,表現的手語生硬,為什麼沒有聾人演員呢?她創作無障礙戲劇,在劇場中提供手語翻譯,開表演戲劇營,挖掘聾人的藝術天賦和表達,鼓勵他們出現在舞台上。

「好多聾人缺乏的是身份認同,聽不到不一定是一種殘缺。不如換一個視角來觀察彼此。潛水的時候,我們可以在海底聊天,聽人做不到。去聾人朋友家,忘記她家在哪裡,怎麼辦?狂按喇叭,鄰居一個個亮起來看外面什麼情況,唯獨一幢房子不開燈,這肯定就是我的聾人朋友啦。」

Vis覺得聾人跟她之間的距離,其實並沒有很遠。年紀大了,聽力可能會下降,「萬一老了之後直接變成重聽,我會想,還好我會手語,我認識聾人朋友,我知道聽不見的世界一樣有意思。」

文章已獲「一條」(ID:yitiaotv)授權,轉載請聯繫原作者