據新華社消息, 9月25日8時44分,中國人民解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域,成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈,準確落入預定海域。

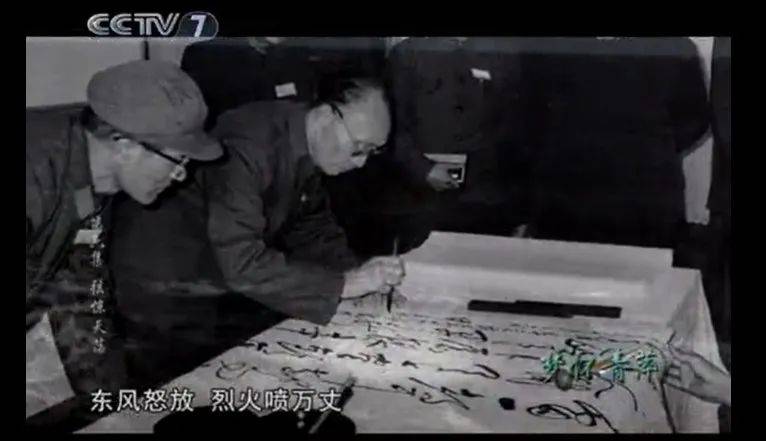

1980年5月18日,我國第一枚洲際運載火箭發射成功。張愛萍將軍即興填詞一首。

清平樂·頌我國遠程運載火箭發射成功

張愛萍

1980年5月18日

東風怒放,烈火噴萬丈。霹靂弦驚周天盪,聲震大洋激浪。

莫道生來多難,更喜險峰競攀。今日雕弓滿月,敢平寇蹄狼煙。

圖見央視網

推送一篇文章,回顧中國航天事業的發展歷程。

自力更生,國之利器

每個人對國家都有一份應盡的責任,航天人以航天事業所取得的巨大成就報效國家。對中國這樣一個曾經有過數千年燦爛文明卻在近代飽受列強凌辱的國家來說,航天事業的開拓與發展具有尤為特殊的意義。20世紀90年代的第一個春天,長征三號運載火箭將美國休斯公司的「亞洲一號」通信衛星成功送入預定軌道,一位在電視上看到這一消息的海外華人由衷地感慨道:「中國的衛星能打多高,海外華人的頭就能抬多高。」稍加品味,即可讀出其中的深意:一方面,航天事業的發展是國家在戰略和尖端科技層面的總體實力不斷提升的重要象徵;另一方面,中國在航天這個最尖端的綜合性高科技領域的成功,無疑會使中國人的自信心和自豪感大為提升。只有放眼一百七十多年來充滿坎坷艱辛的中國現代化歷程,才能真正理解其中的內涵,才能深切體味出從「處處不如人」到「別人辦得到,我們也能辦得到,甚至還能做得更好」的天壤之別。

為什麼中國的航天事業能這麼振奮精神?中國航天人的回答是,因為這些成就都是我們中國人自己干出來的。

不論是個人與群體,還是民族與國家,都應該將命運掌握在自己手中。獨立自主是一個民族與國家生存和發展的前提,而要實現獨立自主首先必須自立自強,主要依靠自己的力量求生存、謀發展,一味依賴他人最終必然喪失自主性——這就是「自力更生」的基本精神內涵。早在1935年,毛澤東主席在《論反對日本帝國主義的策略》中就曾明確提出「自力更生」的思想:「我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概,有在自力更生的基礎上光復舊物的決心,有自立於世界民族之林的能力。」

「天行健,君子以自強不息。」從思想文化根源上講,自力更生的精神是中華民族固有的民族精神氣質之一。中國人自古主張道法自然,他們從天地不舍晝夜的運行之中體悟出了自強不息和新陳代謝的道理,自力更生就是將兩者有機地結合起來,強調以自身的力量革故鼎新,在不斷地再造與超越中尋求新的發展。可以說,自力更生是中華民族數千年來戰勝各種艱難險阻而得以繁衍發展至今的核心精神力量之一。

面對20世紀五六十年代的冷戰格局和西方的技術封鎖,中國航天人從一開始就強調了自力更生的精神。這與其說是一種迫不得已的被動選擇,不如說是一種建立在清晰認知之上的主動戰略抉擇。1956年10月,國防部第五研究院成立時,聶榮臻即提出以「自力更生為主,力爭外援和利用資本主義國家已有的科學成果」作為五院的建院方針,並強調我們不排除在互利原則下的外援,但立足點必須放在自力更生的基礎上,像我們這樣的大國,特別是搞國防尖端行業,如果把立足點放在外援上,必然造成研製系統的依附性,被別人牽著鼻子走。因此,在準備接受蘇聯可能的援助時,聶榮臻十分清醒地指出,我們的飛彈研究,蘇聯幫助也搞,不幫助也搞。周恩來總理也曾明確強調:「國內建設是以國內力量為主還是以國外援助為主?我們的回答是以國內力量為主,即自力更生為主。小國應該這樣,有四億五千萬人口的大國更應該這樣。毫無疑問,生產建設上要自力更生,政治上要獨立自主。」

經過努力爭取到蘇聯在液體飛彈技術方面的援助以後,我國就把仿製作為「爬樓梯」的第一步。在仿製過程中,國防部第五研究院要求科研人員充分利用爭取到的外援,虛心向蘇聯專家學習。當時聶榮臻針對某些同志輕視仿製,認為「與其仿製,不如自己設計」的思想,嚴肅地指出:「要先學會走路,然後再學跑步。像爬樓梯一樣,爬完了第一層,才能爬第二層。」並明確指示仿製的目的是為了獨創,但必須在仿製中把技術吃透,從而形象地揭示了仿製與獨創的辯證關係。在具體仿製中,國防部五院又強調結合我國國情,不要照套照搬。要求通過學習、仿製,認真消化蘇聯圖紙的設計思想、工藝技術、材料性能及系統之間、元組件之間的關係,同時抓緊「反設計」和下一個型號的論證工作,為轉入自行設計創造條件。中國航天人克服困難,經過三年努力後,1960年近程飛彈試驗成功,標誌著仿製階段結束,開始進入自行設計階段。

顯然,正是第一代領導人堅持自力更生搞成了「兩彈一星」,才基本奠定了中國的大國地位,才使中國有能力在政治上走獨立自主的道路。由於堅持了自力更生,中國航天雖歷經坎坷與挫折,但在戰略和發展道路的選擇上始終掌握著自主性和主動性。沒有自力更生精神的支撐和指引,就沒有中國航天一飛沖天的驚人成就。

一個人在行動上的自立、自強與信念上的自信、自豪,往往相互支撐和相互激勵,國家和民族也是如此。在我國工業基礎相對薄弱的情況下,中國航天人憑著一股「不信中國人不行」的信念,依靠自力更生的精神,奮發圖強,大力協同,勇於登攀,創造了一個又一個的奇蹟。1958年6月,毛澤東主席在一項批示中指出:「自力更生為主,爭取外援為輔,破除迷信,獨立自主地干工業、干農業、干技術革命和文化革命。」毛澤東主席所說的「迷信」主要指的是,只看到現有情況下的消極因素,只從本本、教條和淺嘗輒止的經驗出發,會被一時的表象所迷惑,喪失自信而迷信他人。破除迷信就是要堅定自力更生的信念並付諸實踐,用主動的努力和創造扭轉劣勢。

中國航天發展最為重要的精神力量就是勇於破除對已開發國家的迷信心理,堅信能夠通過自己的智慧和能力發展我國航天事業。1960年,蘇聯撤走專家、斷絕援助,加之國家經濟陷入困境,進入衝刺階段的飛彈仿製工作遇到極大的困難。對此,毛澤東主席明確指示:「要下決心搞尖端技術,尖端不能放鬆,更不能下馬。」逼上梁山的航天人依靠自己的力量,在蘇聯撤走專家不到三個月的時間內,就成功發射了我國自己製造的第一枚近程飛彈,拿出了中國的「爭氣彈」。經過六十年的奮鬥,從仿製到自行設計,從「兩彈一星」到載人航天、探月工程,航天人用自立自強的實際行動,徹底破除了中國人不如外國人的迷信。

事實上,在國家競爭中,要想在一些關鍵領域不受制於人,儘早以自力更生的行動打破「我不如人」的迷信,往往是唯一的選擇。以導航衛星為例,美國有-PS,俄羅斯有「格洛納斯」,歐盟正在部署「伽利略」,它們覆蓋全球,只要有終端就可以免費接收到導航信號,為什麼中國還要搞「北斗」呢?國家最高科學技術獎和「兩彈一星」功勳獎章獲得者孫家棟指出:「和平時期,我們當然可以用別人的。可一旦出現不可控局勢,別人的信號全部中斷,難道讓我們所有相關的軍民設施全部失靈?我們必須未雨綢繆。」

在仿製蘇聯援助的「543」飛彈型號時,研究助推器雙基藥柱的技術人員負責探索研製復合推進劑。當向蘇聯專家請教遭到了冷遇之後,他們決心依靠自己的力量,開展復合推進劑的研究。從情報資料上了解到美國是用一種合成的聚硫橡膠做黏接劑進行製作的,於是他們就瞄準這個方向,兵分三路與外單位進行協作,逐步積累經驗,初步認識了固體推進劑的性能。他們靠試管燒杯用十個手指捏制出了第一根聚硫橡膠的小藥條。在1959年的慶祝國慶大會上,當他們點燃了這一小根藥條作為獻禮時,全場為之轟動。這次試驗的成功,雖然離固體發動機的研製成功還有很長的距離,但畢竟實現了零的突破,充分顯示了中國航天人有自立於世界之林的志氣和能力。

1980年5月18日,我國成功地向太平洋發射了自主研製的遠程運載火箭。航天人向全世界宣告,中國的遠程運載火箭已經達到實用水平,中國的火箭靶場試驗能力和測控、通信能力也提高到了一個新水平。中國成為了世界上第三個進行遠程運載火箭全程試驗並取得圓滿成功的國家。觀看發射實況的領導人情不自禁地振臂高呼:「同志們,我們勝利了!人民勝利了!」張愛萍將軍即興填詞《清平樂》一首:

頌我國遠程運載火箭發射成功

東風怒放,烈火噴萬丈。

霹靂弦驚周天盪,聲震大洋激浪。

莫道生來多難,更喜險峰競攀。

今日雕弓滿月,敢平寇蹄狼煙。

好一個「今日雕弓滿月,敢平寇蹄狼煙」!這次發射成功的意義不僅在於它表明中國在掌握尖端技術和現代化精密科學技術道路上邁出了重要的一步,更在於這種依靠自力更生獲得的自立於世界民族之林的能力所帶來的民族自信心和自豪感的提升。航天人不僅是物質力量的製造者,更是民族精神力量的創造者,這是自力更生精神的勝利!

一個國家和民族的榮光與否不單靠自我的感覺與評價,更在於它的光榮與夢想能否贏得世界各國的認同、欣賞、欽佩甚至敬畏。自力更生的精神既是打造國家自立自強的利器和提升民族自信心與自豪感最強有力的發動機,更是讓一個民族和國家贏得世界聲譽和他國尊重的軟實力和精神魅力所在。「天助自助者」,其言外之意就是說,自力更生者值得尊重,依賴他人者難免受鄙視。換言之,在當今世界日益激烈的大國競爭之中,其他大國對於中國依靠自力更生所取得的成就固然有「酸葡萄」的心理,甚至會加大制衡力度,但在他們的內心,卻會將我們當做值得敬畏的對手。

聶榮臻反覆告誡第一代航天人「尖端技術是買不來的」,航天專家任新民對此深有體會。1978年他率領代表團赴美參觀訪問,美國國家航天局局長明確地告訴他:「氫氧發動機是美國國家技術機密,不能看,也不能談。」去日本時,也被告知「H-2火箭不能與中國談合作或交流」,在歐洲也遇到類似的「遭遇」。他在回憶文章中頗為感慨地指出:「這充分說明:你的技術沒到那一水平,人家是不會與你交流合作的。到後來我們的長征三號運載火箭研製成功了,日本人和法國人都主動找上門來,研討氫氧發動機的技術問題。」後來,美國宇航專家在參觀中國的液體火箭發動機試車台時,對中國人自己摸索出來的技術感到十分驚訝和新鮮,不禁讚嘆:「中國人搞的有特色,也很巧妙。」就這樣,任新民等航天人深切地感受到,中國航天是能夠走出一條符合自己國情的發展道路的。

長征三號運載火箭第三級動力裝置採用的是氫氧發動機,以液氫液氧為推進劑。超低溫技術是一項複雜的技術,而我國超低溫技術基礎薄弱,要在短時間內研製成功,無論在技術上還是材料設備、工藝設計方面都遇到很大困難。在1978年的一次氫氧文氏管和氫泵台的調試中,發生了嚴重的爆炸和起火事故,當場有10人受傷,他們有的燒傷了臉,有的燒掉了頭髮和眉毛,有的被氣浪擊成了腦震盪。同年3月在調試氫泵試驗台時,又發生大火,火勢直衝十米多高。然而這一系列事故,並未動搖科研人員攻關的決心。「明知山有虎,偏向虎山行」,「不入虎穴,焉得虎子」,為了掌握氫氧發動機技術,他們置生死於度外,從事故中總結經驗教訓,掌握了液氫的安全排放和防爆等知識,發揚連續作戰精神,在1979年獲得氫氧發動機整機750秒試車成功。此後,在氫氧發動機試車中,因渦輪泵軸承過熱引起損壞,為解決超低溫高速軸承相關技術問題,科研人員反覆試驗,連續作戰7個月,終於研製出滿足性能要求的優良軸承。不久,又發生了液氫泄漏起火問題,他們不顧盛夏的酷熱和連續加班的疲勞,提出了防漏的10項綜合措施,徹底解決了泄漏問題。此後又相繼解決了渦輪泵次同步共振和「縮火」問題。從1978年9月氫氧發動機整機50秒試車到1983年8月全系統試車圓滿成功,經歷了整整5個年頭。今天人們都分享到了通信衛星上天后的喜悅,但難以想到,這些研製者在奮力拚搏連續作戰過程中的艱辛勞苦!

就是靠自力更生的精神,中國的航天事業一步一個腳印,積小勝為大勝,越飛越高,越飛越遠,越飛越自信,越飛越自豪!

摘選自劉紀原主編「紀念中國航天事業創建60周年」叢書之《中國航天事業發展的哲學思想》。轉載自文匯學人。