秋菊傲霜斗寒開,獨立疏籬趣未窮|文物中的花神

文博時空/文 文博時空 作者 李暢

在三國名士鍾會筆下的《菊花賦》中,菊有「五美」:「圓花高懸,准天極也。純黃不雜,后土色也。早植晩登,君子德也。冒霜吐穎,象勁直也。流中輕體,神仙食也。」菊花被尊為天道之象徵,被描繪為天地靈氣交匯的結晶,其傲立山崖之姿,仿佛是天道無言卻有力的昭示,引人深思宇宙間那不可言喻的奧秘與規律。

清汪承霈菊軸台北故宮博物院

明 徐霖《菊石野兔圖》故宮博物院藏

繼而,菊花以其純正之黃,成為了正直品行的代言。在古代,黃色乃皇家專屬,象徵尊貴與正統,菊花藉此色,寓意人應如菊般,行事光明磊落,品性端方不阿。

再者,菊花被譽為「壽客」,其養生延年之效,加之與吉祥元素的巧妙搭配,構築了人們對長壽與福祉的美好祈願。在無數圖案與傳說中,菊花總是伴隨著仙鶴、壽桃等象徵,共同講述著關於生命與希望的讚歌。

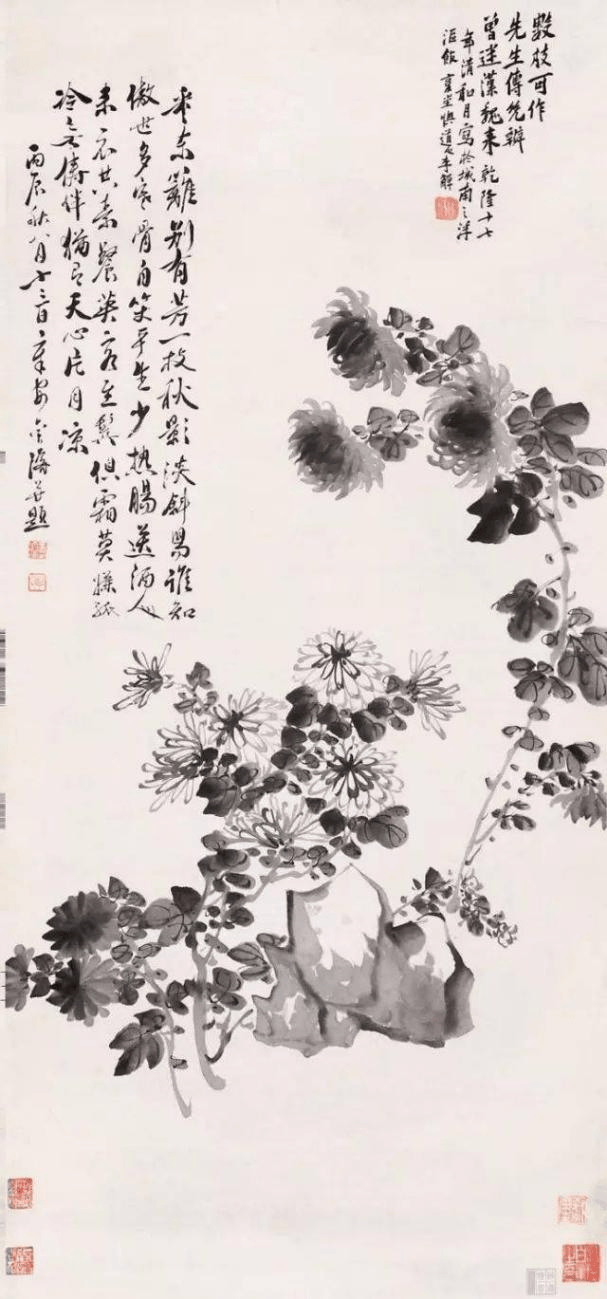

清 鄭板橋《墨菊圖》

凌寒獨自開的菊花,更是高潔品格的化身。從屈原的「西餐秋菊之落英」到白居易的「耐寒惟有東籬菊」,文人墨客以菊自喻,頌揚那些在逆境中堅守節操、清高自守的君子之風。

陶淵明筆下的「採菊東籬下」,則將菊花與隱士的淡泊名利、超脫塵世相聯繫,構建了一種超脫物慾、回歸自然的生活理想。

遼 綠釉貼盤龍菊花流雲紋雙孔雞冠壺

而當菊花化身為鬥士,則展現出其堅韌不拔、勇於抗爭的一面。如唐末農民起義領袖黃巢的《詠菊》中,「待到秋來九月八,我花開後百花殺。沖天香陣透長安,滿城盡帶黃金甲」,菊花不再是柔弱之花,而是披甲執戈的勇士,象徵著不屈不撓的抗爭精神。

此外,菊花還承載著傷感與哀愁的情緒。李清照借菊抒懷,在《醉花陰》中寫到「東籬把酒黃昏後,有暗香盈袖。莫道不消魂,簾卷西風,人比黃花瘦」,將個人的孤獨與相思寄託於黃花之中,讓人感受到一種細膩而深沉的情感共鳴。

不同品種與色彩菊花被賦予不同的含義。黃菊寓意飛黃騰達,白菊象徵哀悼與真實,紅菊則訴說著熱烈的愛意。這些豐富的象徵,不僅讓菊花成為了文化符號的集大成者,也深刻反映了古代文人對自然、人生及宇宙的獨特感悟與深情厚誼。

清佚名清人畫菊成扇台北故宮博物院

清佚名清人菊圖台北故宮博物院

01

起源:秋之花魁

菊花,作為中華民族悠久歷史中璀璨的傳統名花,其根源深深紮根於華夏文明的沃土之中。自古以來,菊花便以其獨特的魅力,跨越了三千餘年的時光長河,成為了中華民族文化不可或缺的一部分。最早關於菊花的文字記載,可以追隨先秦古籍《周禮·秋官》、《禮記·月令》,書中以「鴻雁來賓,鞠有黃華」之句,描繪了秋日菊花盛開的景象,雖「鞠」字初用,卻已透露出菊花之雅韻。

清 李鱓《菊花圖》

秋末時節,九月芳華,菊花綻放,故又稱「秋之花魁」。古時「菊」字初作「窮」,寓意歲末花事終,其名依花期而定,恰逢秋深。九月陽盛,恰逢重陽佳節,菊花遂成此日之象徵,賞菊習俗由此衍生。

另言「菊」亦書為「鞠」,「鞠」本「掬」之初形,描繪雙手盈滿之狀。觀菊花之頭狀花序,緊簇成團,猶如雙手輕捧珍寶,故此得名「菊」。此名不僅繪其形,更寓其團結凝聚之美德。

周代的《埤雅》進一步闡釋了「菊」與「鞠」的淵源,指出「菊本作鞠,從鞠窮也,花事至此而窮盡也」,寓意菊花盛開之時,正值萬物凋零之季,其傲霜獨立之姿,更顯高潔不凡。

02

先秦至魏晉:花中隱士

菊花最初可能只是作為野生的花卉存在,人們以其開花時間記錄季節變化。至秦漢時期,菊花已不僅僅是自然界的觀賞之物,更被賦予了飲食與藥用的價值。秦都咸陽的市場上,菊花交易熱鬧非凡,而《神農本草經》中「菊服之輕身耐老」的記載,更是將菊花推上了養生延年的神壇,制菊花酒成為民間習俗,流傳至今。

《西京雜記》載:「菊花舒時,並采莖葉,雜黍米釀之,至來年九月九日始熟,就飲焉,故謂之菊花酒。」當時,稱這種酒為「長壽酒」,人們多有飲用併流為民俗。

南北朝時,每年夏至人們常把菊花和小麥研成灰,用來防治蠹蟲。南朝梁簡文帝《採菊篇》:「相互提筐採菊珠,朝起露濕沾羅襦」的詩句,說明當時菊花已在更多方面為人們生活所用。

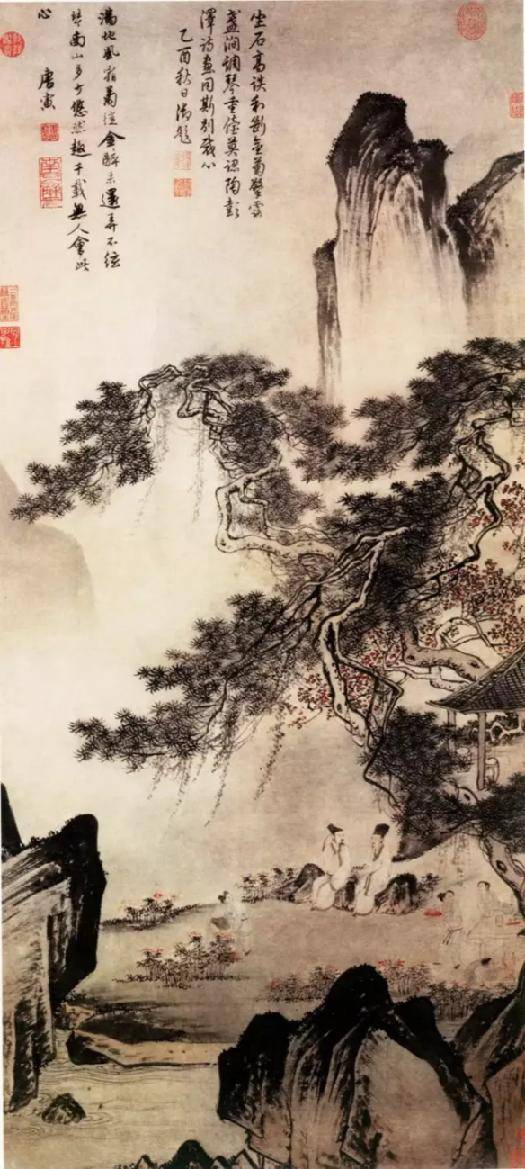

明 唐寅 東籬賞菊圖 上海博物館藏

談及傲霜斗寒的菊花,自然繞不開東晉隱士陶淵明對其的深厚偏愛。陶淵明愛菊,非止於觀賞,更在於心靈的契合與寄託。他親手種植菊花,於秋日裡細細品賞,更以菊花入酒。

清 任薰 陶淵明賞菊圖 扇面

在陶淵明的心中,菊花不僅隸屬於自然,更稱其精神世界的寫照。他不願為五斗米折腰,毅然選擇歸隱田園,與菊花為伴,過上了「採菊東籬下,悠然見南山」的閒適生活。這份對世俗名利的淡泊,對自然之美的追求,使得菊花被賦予了「花中隱士」的美譽,成為了高潔、隱逸的象徵。

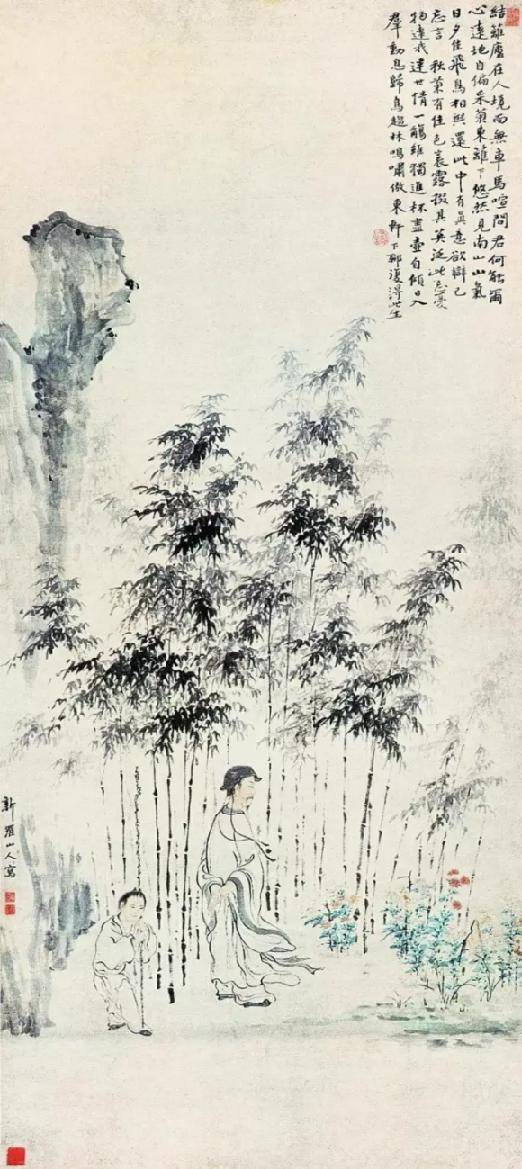

清 華嵒 淵明賞菊圖

後世文人墨客,無不羨慕陶淵明的那份超脫與自在。他們紛紛效仿,以菊花自喻,表達自己對隱逸生活的嚮往和對高潔品質的追求。菊花,因此成為了文人「窮則獨善其身,達則兼濟天下」雙重人格的完美象徵。於困境,它激勵人們保持清高與堅韌;於順境,它提醒人們保持謙遜與自省。

03

隋唐:爭奇鬥豔

晉代以降,菊花栽培漸成風尚。唐代,菊花更是迎來了其作為觀賞花卉的黃金時期,宮廷、賓館、庭院之中,菊花爭奇鬥豔,成為一道亮麗的風景線。據記載,唐代採用嫁接法繁殖菊花;並且出現了紫色和白色的品種。如李商隱的「暗暗淡淡紫,融融冶冶黃」、白居易的「滿園花菊鬱金黃,中有孤叢色似霜」等就是明證。這時,菊花從中國傳到日本,得到日本人民的讚賞。之後他們將菊花與日本若干野菊進行雜交,而形成了日本栽培菊系統。

唐太宗、李白、白居易、李商隱等文學巨匠紛紛以菊為題,吟詠其色彩斑斕、形態各異之美,菊花在唐代的文化舞台上大放異彩。

花生圓菊蕊,荷盡戲魚通

——李世民

待到重陽日,還來就菊花

——孟浩然的《過故人莊》

菊花何太苦,遭此兩重陽

——李白《九月十日即事》

檐前甘菊移時晚,青蕊重陽不堪摘

——杜甫《嘆庭前甘菊花》

紫艷半開籬菊靜,紅衣落盡渚蓮愁。

——趙嘏 《長安晚秋 / 秋望 / 秋夕》

待到秋來九月八,我花開後百花殺。

沖天香陣透長安,滿城盡帶黃金甲。

——黃巢 《不第後賦菊》

04

宋遼:賽菊盛景

宋朝,菊花栽培技藝更是達到了一個新的高度,專供觀賞的藝菊興起,盆栽造型、立菊、塔菊、懸崖菊等藝術形式層出不窮,展現了古人對美的極致追求。同時,關於菊花的繁殖、育苗、整形、栽培管理等方面的經驗也得以系統總結,為後世留下了寶貴的文化遺產。

每年舉辦的「賽菊會」等觀賞活動,《致富廣集五記》記載:「臨安園子,每至重九,各出奇花比勝,謂之開菊會」。和「鬥茶」一樣出現了「斗菊」,更是將賞菊之風推向了極致。「一軒高為黃花設,富擬人間萬石君。」蘇東坡的這首《萬菊軒》詩便生動地描繪了當時賞菊場面的壯觀。

《杭州府志》中記載:「臨安有花市,菊花時制為花塔。」可見南宋時的首都臨安有了花市、花會。流傳至今的菊花會是在南宋時杭州開始的。

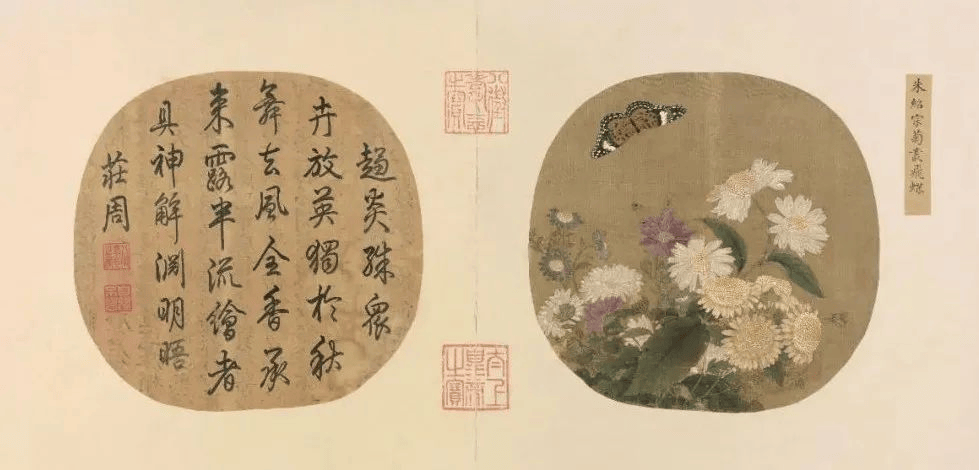

南宋 朱紹宗 菊叢飛蝶圖 北京故宮博物院藏

公元 1104 年,我國第一部菊譜,也是世界第一部藝菊專著,劉蒙的《劉氏菊譜》問世,記有菊花品種 26 個。此書《定品》一節中稱,菊花之美首重色香,次及姿態。黃色、白色為尊,紅色、紫色次之。此畫中,黃菊與黃蕊白菊為焦點,紫紅、藍紫菊為點綴,色彩搭配遵循古法。蝴蝶蜜蜂環繞,暗香浮動,盡顯菊花之雅韻與生機。

北宋 趙昌《寫生蛺蝶圖》 故宮博物院藏

北宋 菊瓣形雙龍紋白石盤

遼 轉輪菊紋鏡

遼 海浪菊花紋鏡

遼 菊花龜背紋鏡

遼 轉輪菊形鏡遼寧省博物館藏

印花是遼朝瓷盤的主要裝飾方法,紋飾一般為凸起的陽紋,題材常見牡丹、蓮花、菊花等花卉紋飾,飛鳳、蝴蝶等紋飾也較為常見。

遼朝菊花銅鏡以其獨特的菊花紋飾和精湛的工藝,展現了遼代工匠的高超技藝與深厚文化底蘊。這些銅鏡不僅形態各異,有的細膩柔美,重瓣菊花與梅花形小花相映成趣;有的則創新地將菊花與龜背紋等元素巧妙結合,形成複雜而富有韻味的圖案。

05

元代:瓷上仙姿

元代,隨著青花瓷的成熟與發展,菊花作為紋飾,在元代青花瓷上得到了廣泛應用,常與牡丹、蓮花等代表吉祥寓意的紋飾組合,表達富貴、平安、長壽等美好願望。

元 白釉黑彩折枝菊紋四色瓶

元 雷州窯釉下褐彩鳳鳥紋荷葉蓋罐 廣東省博物館藏

1957 年出土於廣東海康縣(現雷州市)雷城西湖水庫元代墓葬。豐肩鼓腹,端莊雅致,罐口處罩一荷葉形蓋,增加了靈動感。通體施青釉,並以釉下褐彩飾多層裝飾,肩部繪有兩隻飛鳳與四隻喜鵲,均為吉祥之鳥,周圍還繪有纏枝菊紋;肩下與腹部中間繪有一圈帶狀錢紋;腹部主題紋飾主要繪於四格橢圓形開光內,橢圓形開光內又有菱花形開光,其中繪有纏枝菊紋;腹下卷草紋下又是四格橢圓形開光,開光內繪折枝花紋。

元 龍泉窯菊瓣紋荷葉蓋罐

胎體堅緻細密。直口,短頸,上腹圓鼓,下腹內收,底部內凹成圈足。荷葉形蓋,蓋面拱起,蓋面飾凸菊瓣紋。部分施粉青釉,釉色勻凈。器腹部以凸菊瓣紋裝飾,紋理清晰,線條流暢,為元代龍泉窯罐類器中的典型器。

元 龍泉窯青瓷露胎菊瓣紋盤

元 青釉菊瓣紋罐

金元 菊花飾

06

明代:繁複精美

菊花紋在明代瓷器上的繪製更加廣泛,不僅限於青花瓷,還出現在五彩、鬥彩等多種瓷器品種上。

明代菊花紋造型偏向於扁菊,且存在纏枝紋以及與其他紋飾的配合,展現出豐富的藝術表現力。

明 青花菊瓣紋雞心碗

明 釉里紅纏枝菊紋玉壺春瓶

釉下彩繪是用色料在成型的坯體上描繪紋飾後,施以透明釉,入窯經高溫一次燒成。釉里紅是釉下彩繪瓷的一種,以氧化銅為著色劑,在瓷胎上描繪紋飾,施以透明釉,於高溫還原氣氛中燒成,釉下呈現紅色花紋。

明代 金累絲蜂蝶趕菊花籃簪浙江省博物館藏

這件金簪 1956 年於浙江臨海縣王士琦墓出土。王士琦(1551 年-1618 年),浙江台州府臨海人,明末名將,軍事家。傳王士琦為官清正廉潔,下葬時竟無一口棺材,皇帝為表其功,賜予大量精緻的金器作為陪葬,因此其墓中金器多為工藝品中的極品,其中包括二十二件國家一級文物。

金簪為花籃狀,造型生動,製作精巧。簪首製作,是先用素邊絲掐出各個小件的輪廓:一朵靈芝,三莖菊花,一蜂,一蝶,一花盆;然後用做成小卷草的花絲在輪廓里平填。薄金片和細金條做成枝、葉及花籃提梁,再攢焊成型,菊花花心用「吸珠」法做出點點花蕊。金簪之鉤花布葉運金絲如運筆,花絲纖若毫髮而平填得工緻精細,紋樣的繁而不亂,一絲一縷皆清清爽爽,又特別見出攢焊的工夫及累絲工藝所能達到的活潑與輕盈。

明代菊花書畫在繼承元代繪畫風格的基礎上有所發展。洪武時期,菊花紋仍顯輕瘦,但花蕊與花瓣之間多出現一圈留白,增加了畫面的空間感。永樂宣德時期,菊花紋飾變得茂密且整體略圓,花瓣由輕瘦變為雍容華貴,多數可達三層,花瓣上畫滿線條表示更細的花瓣,使得畫面更加繁複精美。

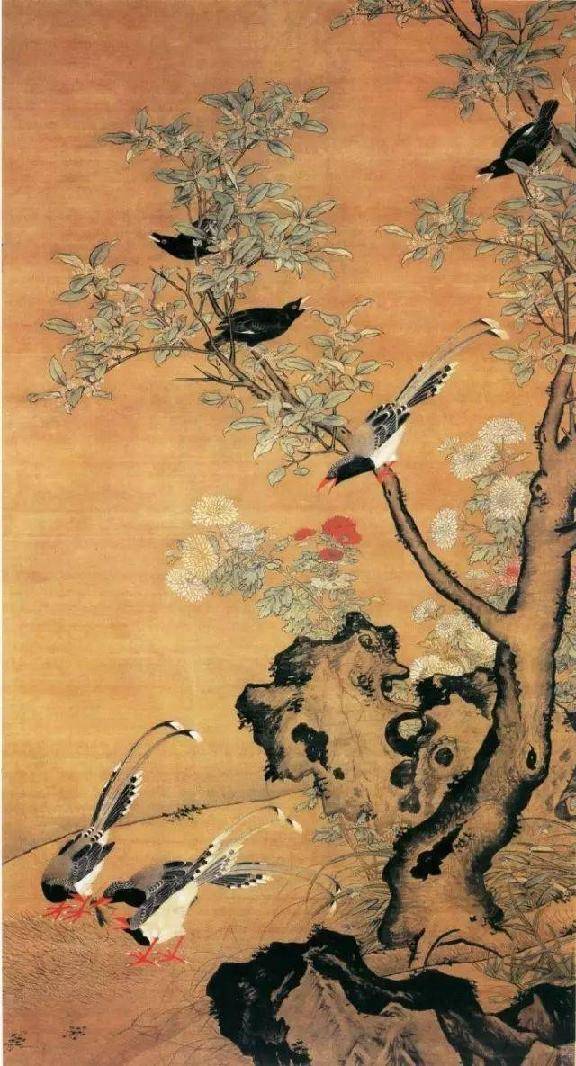

明 呂紀《桂菊山禽圖》故宮博物院藏

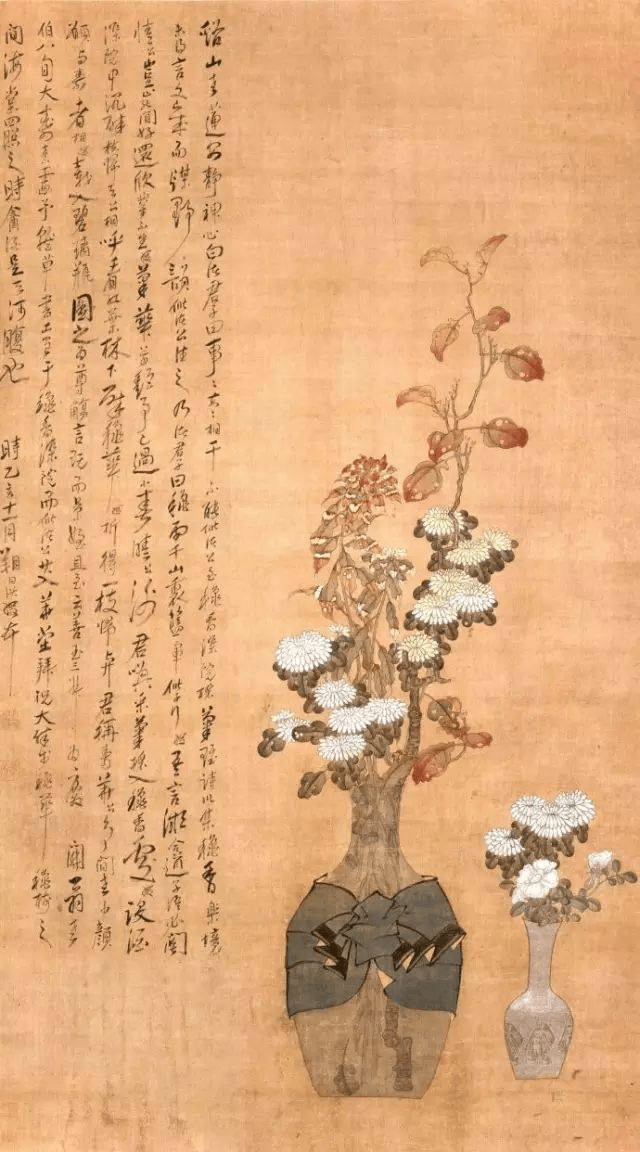

明 陳洪綬《瓶花圖》大不列顛博物館藏

明 唐寅《菊花圖》天津博物館藏

明 王彀祥《翠竹黃花圖》 上海博物館藏

明 徐渭《菊竹圖》 遼寧省博物館藏

07

清代:工細寫實

清代瓷器在繼承前朝的基礎上,不斷創新和發展,釉色更加鮮明,裝飾技法更為豐富。

菊花紋在清代瓷器上的表現尤為細膩,色彩艷麗,工細寫實,酷似大自然中的菊花。

清 玉石菊桂花銅鍍金琺琅琮形盆景

17~18 世紀(莫臥兒帝國)乾隆御題痕都斯坦青玉菊瓣式盤 故宮博物院藏

盤面陰刻楷書乾隆四十年(1775)御題詩《詠痕都斯坦玉盤》,並「幾暇怡情」隸書印。乾隆皇帝在詩注中提到,曾以此盤盛放蘋果、石榴、木瓜三種水果,陳設在宮殿中。

清 青花纏枝菊紋罐

清 鬥彩團菊紋碗

清 鬥彩團菊紋蓋罐

民國 粉彩如意錦地菊花蝴蝶紋膽式瓶 北京故宮陶瓷館(武英殿)藏

19 世紀歐洲 西洋透明玻璃菊花紋瓶

清 醴陵窯釉下五彩鏤空菊花圖瓶

清雍正 黃色玻璃菊瓣式渣斗 故宮博物院藏

瓶身為菊花瓣形狀,線條流暢,造型優美。渣斗是一種古代生活中的容器,主要用於存放垃圾或者倒掉廢水。此渣斗用黃色玻璃製成,色澤明亮,質感溫潤,展現了清代玻璃工藝的高超水平。

清 翡翠纏枝菊花紋環耳扁蓋瓶 天津博物館藏

此瓶由一塊大的翡翠料刨開製成一對,呈淡翠綠色,間或少許淡粉色,色澤均勻柔和,美麗晶瑩。蓋上雕刻有桃形鈕,蓋身及瓶兩側有鏤雕菊花紋纏繞而上,花耳上各雕有一枚活環,瓶身光素,拋光勻細。花葉紋飾採用鏤雕技法,雕琢更為精細,頗具阿拉伯地域風格,它與翡翠晶瑩璀璨的質感交相輝映,在高貴典雅之上又增添了幾分靈動。

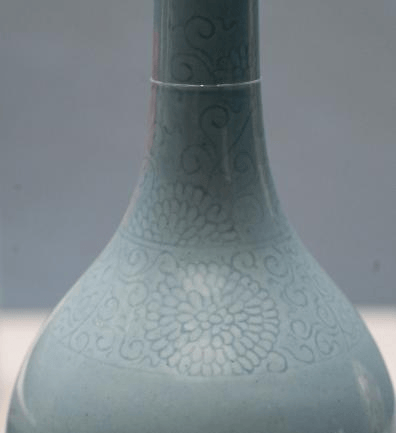

清康熙 天藍釉錐拱菊花紋橄欖瓶 中國國家博物館藏

此瓶形似橄欖,線條一氣呵成,流暢美觀。天藍色釉淡雅宜人,如晴空般清澈透亮。上刻劃菊花紋作裝飾,淡雅質樸。

清代菊花書畫技法更為成熟,表現手法更為豐富。從康熙開始,菊花紋飾變得豐富多彩,既有寫實的菊花,也有抽象的菊花。雍正時期,線描類菊花開始增多,風格開始往小清新發展;清中期則延續了這種風格,並達到巔峰,菊花紋飾多出現抽象性線描菊花,刻畫角度多樣,陰陽明暗表現得十分豐富。

清 陳洪綬《玩菊圖》台北故宮博物院藏

清代畫家在菊花書畫的創作中進行了許多創新嘗試。如八大山人(朱耷)的菊花構圖險絕、筆墨簡勁;惲南田的菊花則清新艷麗、瀟洒秀逸;而任伯年和吳昌碩的菊花則各具特色,前者明快溫馨、清雅活潑,後者設色古艷斑斕、色墨相融。

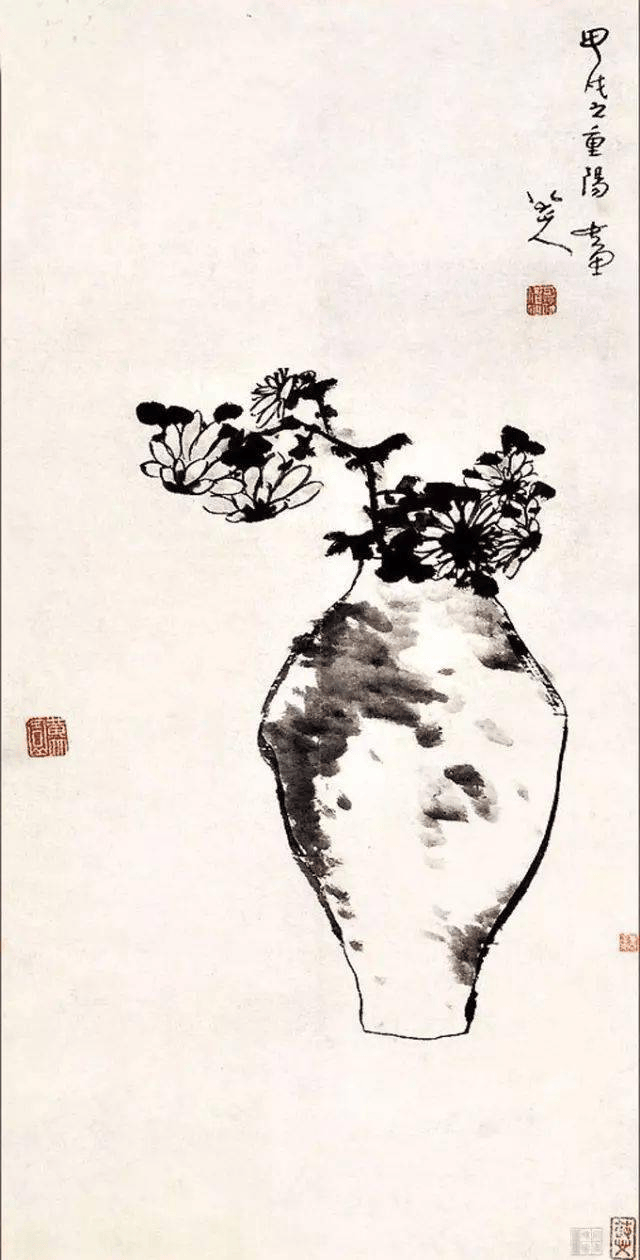

清 朱耷《瓶菊圖》

清 惲壽平《五色菊花圖》 故宮博物院藏

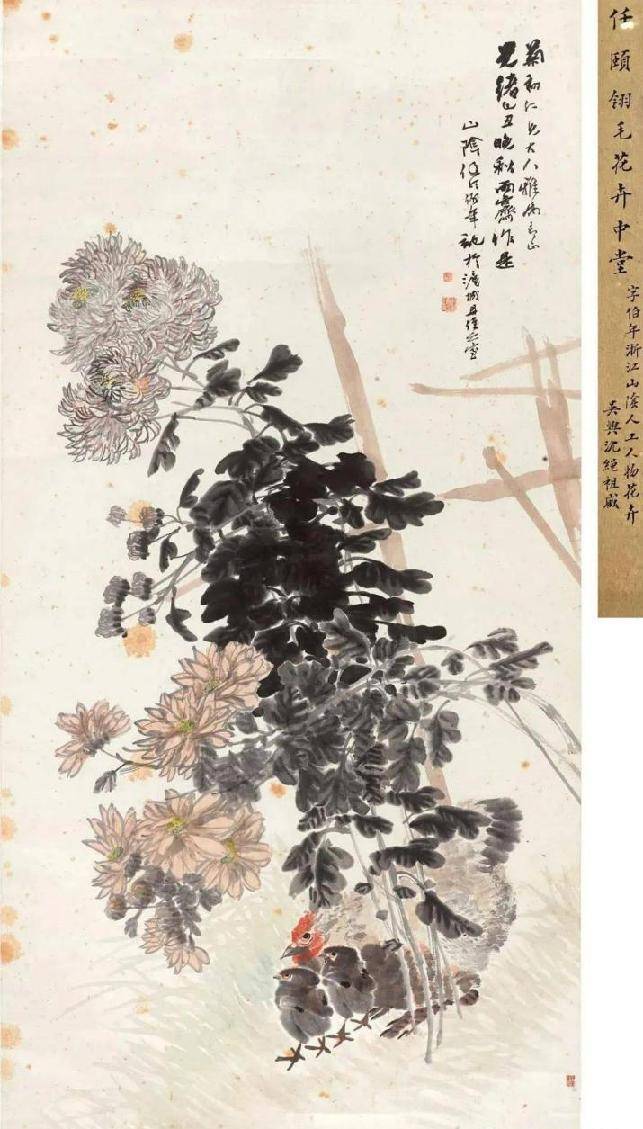

任伯年 花鳥畫

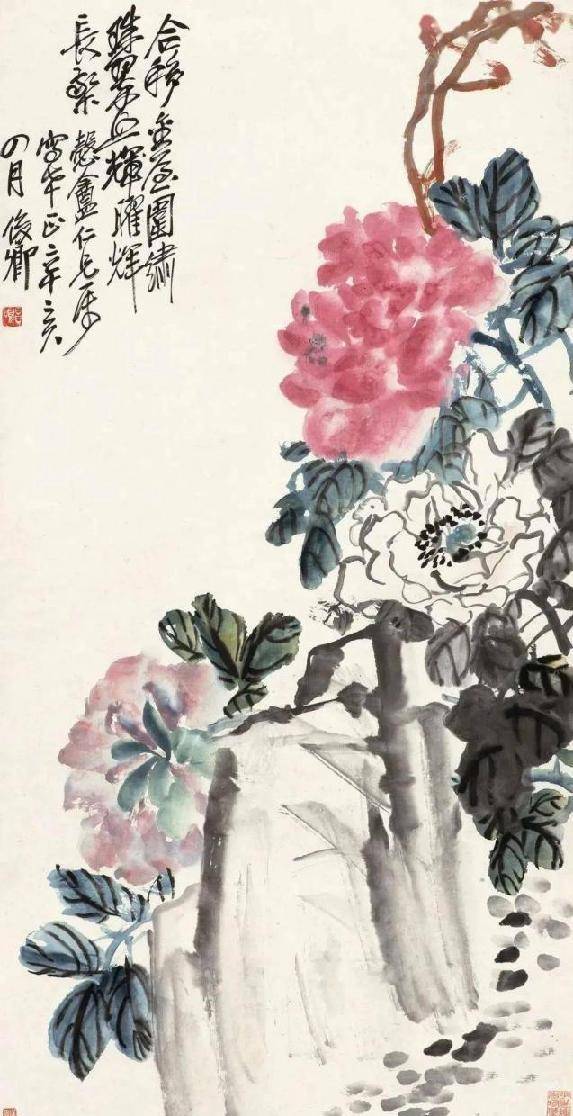

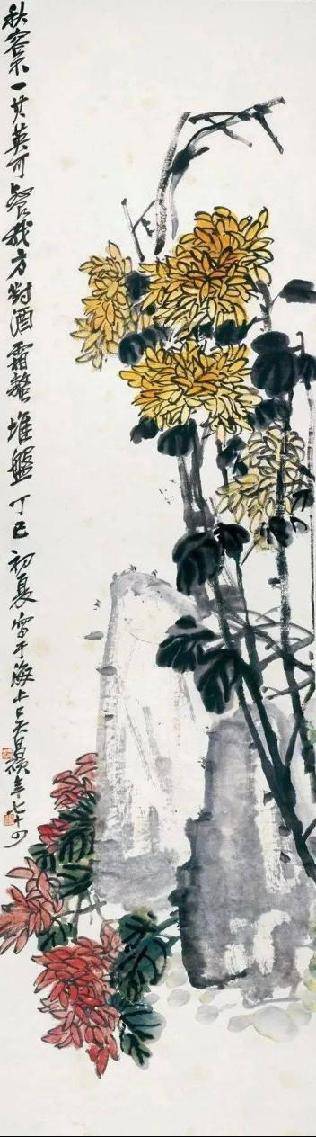

吳昌碩 秋菊燦朱霞

吳昌碩經典四條屏 菊花

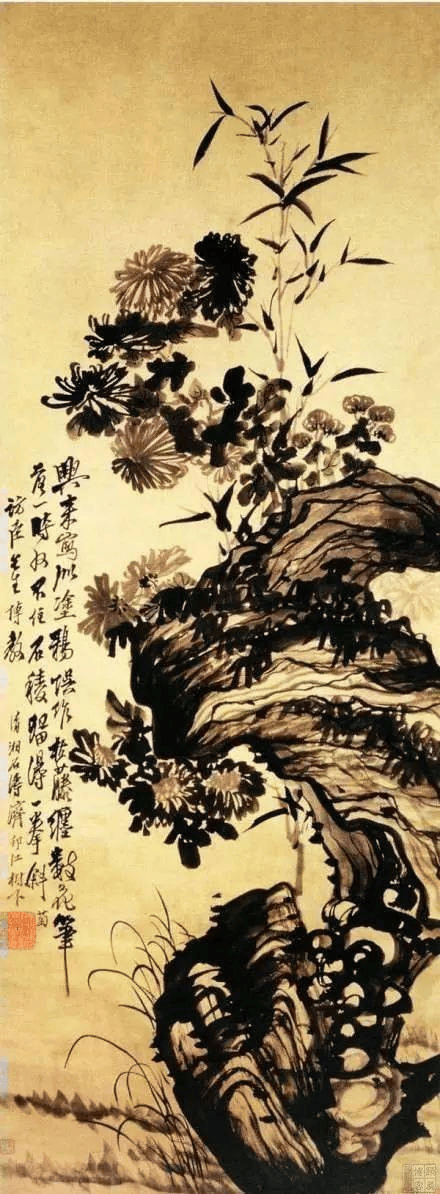

清 石濤《竹石菊圖》故宮博物院藏

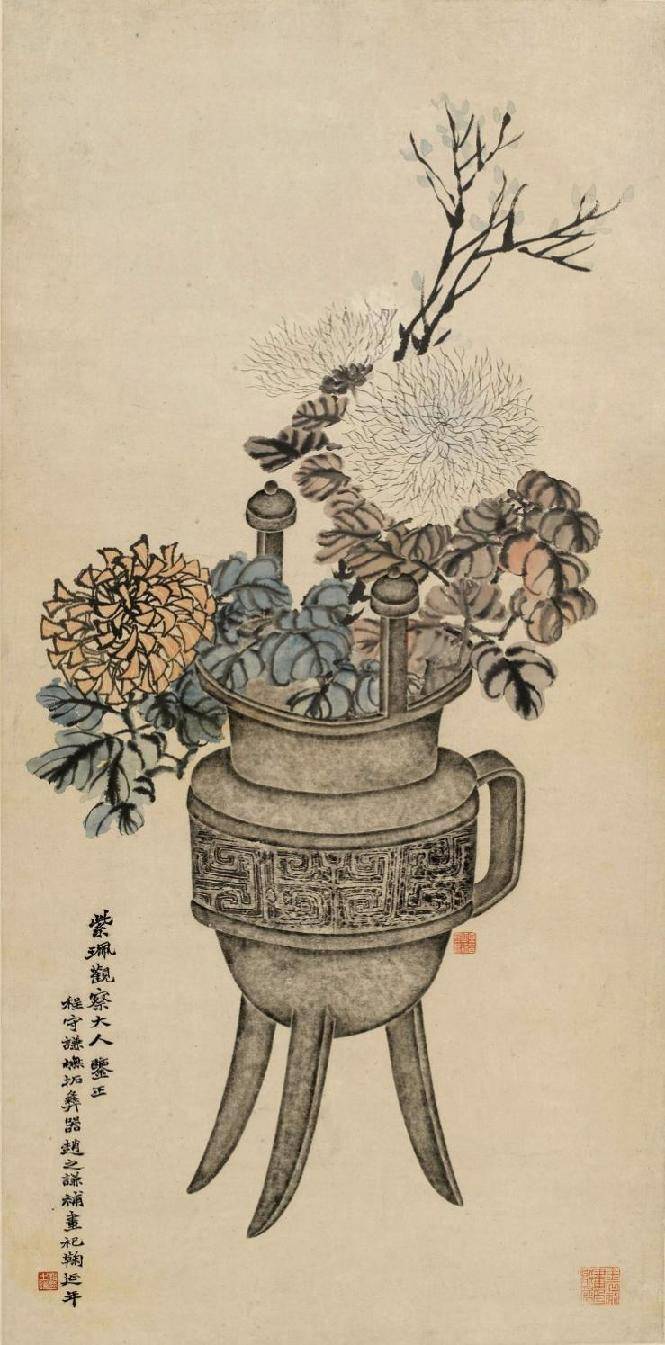

清 趙之謙 趙之謙程守謙合作菊花博古圖軸

圖片 | 李暢

排版 | 小謝

設計 | 尹莉莎