平教運動是中國現代史上一場聲勢浩大的國民教育運動。該運動最初以城市平民教育為主,1926年中華平民教育促進會(以下簡稱平教會)總會從北京遷往河北定縣後,工作重心逐漸向鄉村轉移,後發展為鄉村建設運動。平教運動的宗旨曾被概括為「除文盲,作新民」六個字。目前關於平教運動及其主要領導人物的研究成果已經相當豐富,但專門討論平民千字課本的成果尚顯不足。本文擬將平教運動置於現代國民教育的潮流中,以平民千字課本為中心,考察其如何向底層社會播散現代國家觀念與國民意識。不當之處,敬請批評指正。

一、平民教育的性質與「真義」

中國現代平教運動,萌芽於五四前後,終結於1950年平教會被取締,先後存在30多年時間。對平民教育運動的性質,1923年陶行知在北京師範大學平民教育社所作的演講中就指出:「現在的平民教育運動,是平民讀書的運動。目的在使平民一面讀一點書,一面得一點做人做國民的精神……說到國民精神之培養,恐怕有些人要聯想到國民常識之灌輸。但國民之精神確要在此時養成,若枝枝節節的常識,則平日隨地可得。我們在這個短少時間內,貴能給一把得常識的鑰匙,教他們以後自己去用。故現在只教他們做人做國民的精神,而不教他們瑣碎的常識。」這種「國民的精神」主要包括哪些內容呢?他在此次演講中沒有做進一步展開。

1924年陶行知在談及編制平民教育的課本時,對「國民的精神」做了詳細的論述。他指出:「平民是民主國的主體,平民智能不發達,民主國的精神也是不能發揚的。所以編制這種課本,一方既要照顧做人的精神,一方又要照顧做國民的精神。」什麼是「國民的精神」呢?陶行知認為主要包括「自立」「互助」和「進步」三種精神:對「自立精神」,他指出:「一個國家,好比一間房屋,想求它的堅固,必先把所有柱子都要弄得穩固;一國國民,人人都能自立,那末,一個國家也就強固了……想養成這種精神,又必使得各人有自勵心,時時刻刻自己激勵自己。」對「互助精神」,陶行知指出:「國家由社會組織而成;社會由個人組織而成。所謂『組織』,就是人與人互助,社會與社會能互助;推而至於國與國互助,而組織成一個大結合的世界……國家既有了這種互助性、組織力,國家也就自然趨於強固。」對於「進步精神」,陶行知指出:「人類的過程,是一天進步一天的,站在現今時代,尤其不得不謀進步。從前有人說過:『不進則退。』這句話到現在覺得欠當;因為現在的國家,稍一不自進取,將來必要滅亡了;像腳踏車一樣,坐上去若停腳不動,不想前進,那必定就要倒了。所以我說:『不進則倒。』」

與此同時,晏陽初也指出:「近數年來,『平民』二字漸為一般人所注意,這也是我國的一種好現象,所以平民程度之高低,關係於國家勢力之強弱。先賢所說的:『民為邦本,本固邦寧』,就是這個意思。吾國男女人民號稱四萬萬,估計起來,至少就有大多數一個大字不識,像這樣有眼不會識字的瞎民,怎能算做一健全的國民而監督政府呢?怎會不受一般政客官僚野心家的摧殘蹂躪呢?『本』既不固,『邦』又何能寧呢?」後來晏陽初又曾指出:「所謂『平民教育』的『平民』是指一般已過學齡時期而不識字的男女,或一般已識字而缺乏常識的男女。所謂『平民教育』的『教育』共分三步:第一步是『識字教育』,第二步是『公民教育』,第三步是『生計教育』。『平民教育』的最後目的,是在使二百兆失學男女皆具共和國民應有的精神和態度。」看來和陶行知所說,沒有根本的區別。

以後晏陽初不止一次指出:「平民教育的目的是教人做人。做什麼人?做『整個的人』。什麼叫做『整個的人』?第一要有知識力,第二要有生產力,第三要有公德心。」「吾輩所以努力於平民教育的目的,正為培養國民的元氣,改進國民的生活,鞏固國家的基礎……但期望三萬萬以上失學的同胞,普遍的得到做二十世紀的人最低限度必不可少的基礎教育。」意思應該說相當明了。

由上可知,平民教育,不論從其性質上講,還是從其「真義」中看,說到底是一種國民教育,是對國家不能普及的義務教育的一種不得已的補充。

二、平民教育與公民教育

20世紀20年代隨著公民教育的興起,平民教育與公民教育的關係又擺到了人們面前。1926年晏陽初發表《「平民」的公民教育之我見》一文,對此予以回答。在他看來,平等是人人所有的天賦權利,但由於大多數民眾知識能力較低,無法和少數知識階級的人享受同等的幸福。因此增進大多數民眾的智能,除去不公平的現象,使之同為良好的公民,這是從事教育者的天職。平民教育是要對12歲以上不識字的及識字而缺乏常識的全國男女進行教育,把目前全國的平民都養成為「好國民」。所以平民教育以識字教育為起點,而以公民教育為正鵠。也就是說,「平民」無論好與不好,都是「國民」,而只有「好國民」才是「公民」。由此我們可以看出,平民教育(亦即國民教育)與公民教育並非並列關係,而是種屬關係,公民教育與識字教育相併列,二者構成了平民教育的兩個階段。

晏陽初在文章中還專門談了「『平民』的公民教育之實施步驟」:第一是對不識字的平民先施以識字教育。他指出:我國人口號稱四萬萬,12歲以上不識字的人占二萬萬有餘。我們要大多數民眾都能施行公民的權利,就得給他們一種公民教育。可是人如果根本不識字,連名字都不會寫,那麼關於公民的種種活動,如選舉、參政,將萬不可能。所以我們如果要對平民實施公民教育,必須從根本上著手,必須從識字教育著手。第二是對已識字的人施行「平民繼續教育」。他指出:「平民繼續教育」的目的在於灌輸程度較高的公民常識。

因此,有兩個重要問題必須精思熟慮:(一)什麼是「中國的公民」?(二)什麼是「中國的公民教育」?他認為應務求所施的公民教育為真正中國的公民教育,而不是由他國模仿來的公民教育。而要知道什麼是中國的公民教育,非有實地的、徹底的研究不可。最後他表示,「我國人素來缺乏國家概念,可是共和國家實以人民為主。今日不識字的與識字而缺乏常識的男女,二萬萬有餘,如不厲行公民教育,他們就永遠不會和國家結成一體,所以我們對近日各種公民教育運動的宗旨都非常贊成。不過我以為舉行這樣關係重大的運動,不可不先有徹底研究。凡事研究愈徹底,愈可減少失敗的危險,愈容易持久」。應該說,晏陽初在這篇文章中對公民教育的理解是正確的,態度也是端正的。

後來晏陽初曾將平民教育的內容概括為「文字教育」(民智)、「生計教育」(民生)和「公民教育」(民德)。不過他在論及「公民教育」的內容時,多少有些將其內涵窄化:「平民教育從文字方面以提高民智,從生產方面以裕民生。即使民智提高,民生充裕,對於國家社會的前途究競有什麼利益?這是平民教育第二重要的問題。試看歷來的賣國奴,何一非知識超越、經濟富足的人呢?蓋其人缺乏公德心,一舉一動,只知有自己的禍福利害,不顧國家社會的禍福利害;所有知識、經濟,只足以供其為惡之資,所作之惡,常比無知識無能力者高出萬倍。倘平民教育處處都是養成這種自私自利的亡國奴,豈是國家之福?所以平民教育於實施文字教育和生計教育外,另有公民教育,希望造成熱誠奉公的公民。」這樣的公民教育,與單純的道德教育相差無幾。

晏陽初對「『平民』的公民教育」的理解直接影響到平教會的公民教育計劃的制定和執行。

負責平教會公民教育的陳築山曾專門擬訂一份《平民公民教育之計劃》。在他看來,公民教育有廣狹二義,廣義的公民教育是指訓練人對於一切團體為有效率的分子的教育——即普遍的團體教育(亦即社會教育);狹義的公民教育是指特別注重訓練人對於政治團體為有效率的分子的教育——即特殊的團體教育。他的這個計劃就是要「以廣義的公民教育作基礎,以狹義的公民教育為中心」。而平民的公民教育,則是對知識社會圈以外的民眾施行的公民教育。從其所論內容看,雖然也涉及公民教育,但主要是國民教育。

理論上的不清楚也必然反映到實踐上。平教會編寫的《高級平民學校公民讀本》在談及「公民的意義」時寫道:「一個人不但是家庭的一分子,並且是各種社會的一分子,尤其是國家的一分子,同時又是世界的一分子,所以一個人,不但應當對家庭負責任,對社會對國家和世界,也應當負責任。能盡這樣責任的人,就叫做公民。」在談到「公民教育的意義」時,又寫道:「公民教育是教我們自覺公民的責任,培養公民的道德,發達公民的知識,增進公民的技能,受了這種教育,完成一個好公民,便是家庭、社會、國家和世界裡的一分子了。」通觀該書五章內容,所論均為公民的道德與責任,絲毫未曾提及公民的權利及其使用方法。我們知道,對於國家公民而言,權利和義務本應是對等的,但平教會的公民教育只強調公民的道德與責任,並不曾涉及權利。對權利教育的缺失,也是當時公民教育的一個比較普遍的現象。

1931年察哈爾省教育廳組團到河北定縣參觀期間,公民教育部的工作就是由陳築山介紹的。在介紹過程中,陳築山承認:「公民教育的意義很難說清。究竟我們所做的是什麼?簡單說來:公民便是國民,公民教育便是訓練人民營政治生活。我們看,這種『公』的意義,不過是從政治方面說來而已。其實,各方面都有公,並不只限於政治方面,即如經濟、社會等方面也都有公,所以我們所謂『公』乃是廣義的公,並非狹義的講法。現在就講一講公民教育的公字。公民教育之所謂公,是無論從那一方面講,都要自我至一家,至一鄉,至全世界,而至於整個的宇宙。」這段話之不通,或許與記錄者有關,但「公民便是國民」一句話是清楚的。實際上國民是指一國之民,不論其有無公民權,而公民則是指具有公民權的一國國民。陳築山對「公」的解釋,更是與「公民」的「公」意風馬牛不相及。從公民教育部當時在高頭村的實際工作看,不論是家庭方面的實驗(即家庭會)、經濟方面的實驗(即合作經濟)還是全村公共生活方面的實驗(如村治講學會、開始注意造成基本財產、節會利用、自衛訓練、壁報等),都與公民教育相差甚遠。

1933年平教會曾出版一本《公民教育工作介紹》,根據該書介紹,平教會公民教育部的工作主要包括國族精神、農村自治、公民教育材料、公民活動指導等四個方面的研究,絲毫沒有涉及公民的權利。而從正史歸納出的14個國族精神的研究目標令人膛目,這14個目標是:國家重於生命;法紀重於生命;職守重於生命;廉恥重於生命;仁義重於生命;忠信重於生命;孝慈重於生命;節操重於生命;志向重於生命;風化重於生命;恩仇重於生命;朋友重於生命;成人之美重於生命;名譽重於生命。儒家傳統提倡捨生取義,但也不至於如此無視生命吧!這樣的教育與其說是公民教育,無寧說是法西斯主義教育。也正因此,1934年平教會通過的定縣實驗區組織大綱將公民教育部「暫緩設置」,實質上是予以取消。

總而言之,由於20年代公民教育運動的興起,晏陽初等人雖然表面上重視「平民的公民教育」,甚至在中華平民教育促進委員會內部設立了公民教育部,制訂了《平民公民教育之計劃》,編寫了《公民課本》,但因平民教育從本質上講屬於國民教育,因此從當時的文獻中看,雖不乏公民教育的論述,但實際上他們所從事的仍主要是國民教育。

三、平民千字課本編寫與使用

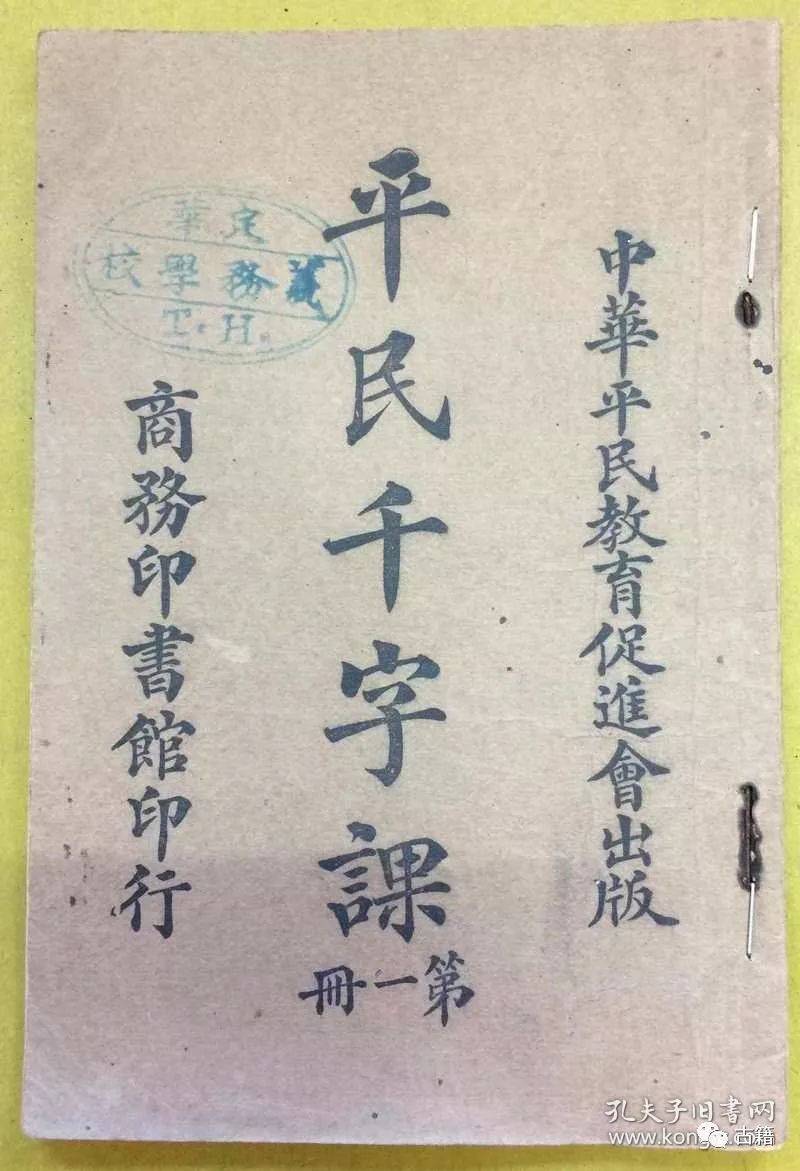

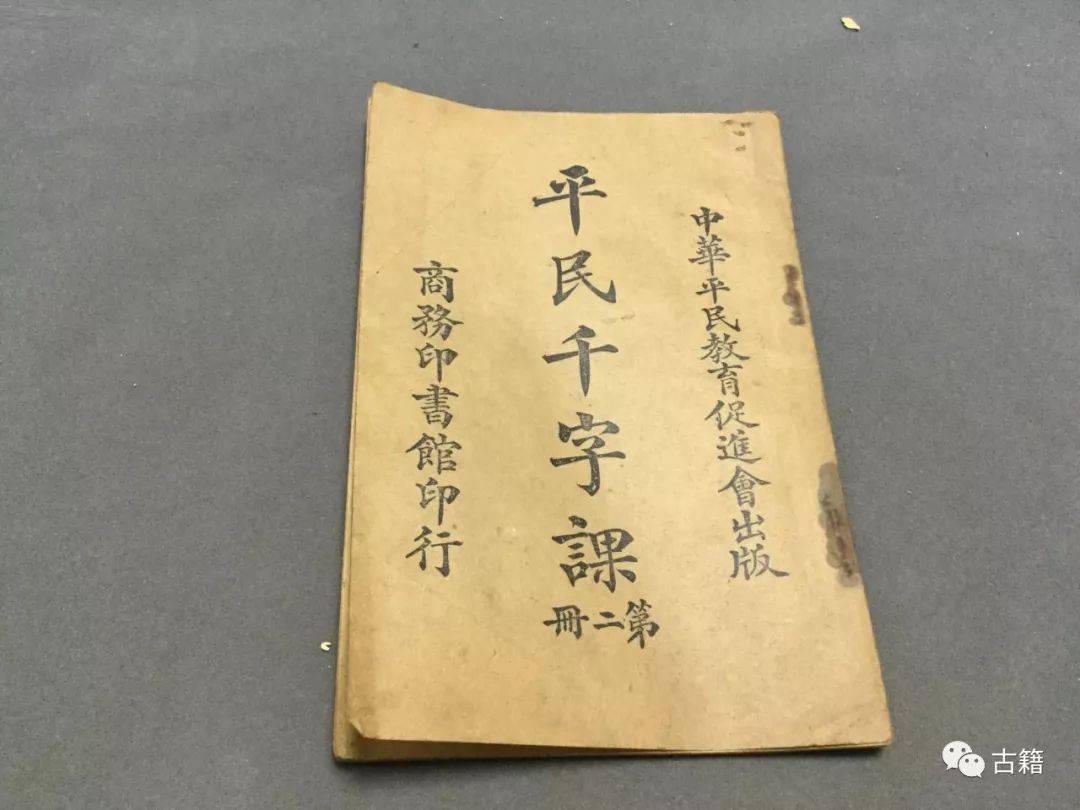

20世紀二三十年代,在平民教育運動高歌猛進的過程中,出現了一大批平教教材,目前知道的有:曹典琦編寫的《成人讀本》4冊(長沙文化書局1921年版)、《新千字課》4冊(長沙貢院西街野村印刷局1924年版),李六如編寫的《平民讀本》4冊(長沙廣文書局1922年版),晏陽初、傅若愚編寫的《平民千字課》4冊(中華基督教青年會全國協會1922年版),朱經農、陶行知編寫的《平民千字課》(上海商務印書館 1923年版),黎錦暉、劉傳厚、陸費逵、戴克敏編寫的《平民課本》4冊(上海中華書局1924年版),魏水心、董文、戴渭清、曹芝清編寫的《千字課本》4冊(上海世界書局1925年版),卓愷澤編寫的《青年平民讀本》4冊(中國青年社1926年版),鄒業鴻編寫的《平民教育課本》第3、4冊(1926年醴陵縣勸學所印行),中華平民教育促進會總會編寫的《市民千字課》《農民千字課》《士兵千字課》各4冊(前兩種由中華平民教育促進會總會於1927年出版,後一種於1928年出版),中華平民教育促進會平民文學科編寫的《高級平民學校識字課本》2冊(中華平民教育促進會1927年版),中華平民教育促進會平民文學部編寫的《市民高級文藝課本》2冊(中華平民教育促進會1929年版)、《農民高級文藝課本》2冊(中華平民教育促進會1932年版),中華平民教育促進會公民教育部編寫的《高級平民學校公民課本》(中華平民教育促進會1930年版)等。大多教材配有教師用書或自修課本。此外,各地政府和各地軍閥也曾組織編寫一些供當地平民或士兵使用的千字課本。

在這些平教教材中,影響最大的當數晏陽初和傅若愚編寫的《平民千字課》、陶行知和朱經農編寫的《平民千字課》和平教總會編輯出版的《農民千字課》《市民千字課》《士兵千字課》。據平教會1926年冬對河北省南部各縣102所男女平民學校的問卷調查,以晏陽初等人編寫的《平民千字課》為教材的有81校,占調查學校總數的79. 4%。陶行知和朱經農編寫的《平民千字課》1923年9月出版後,到次年3月已印出41版。至於平教總會編寫的《農民千字課》《市民千字課》《士兵千字課》也使用範圍極廣,其中《農民千字課》曾先後5次修訂。到1934年,該會所編的各種教材銷售已達一千萬部。

四、平民千字課本對現代國家觀念的介紹

平民教育在性質上屬於國民教育,它的目的是要培養平民的國民意識,塑造現代國民,而要做到這一點,就必須廣泛宣傳現代國家觀念。平教運動中對現代國家觀念宣傳的手段很多,此處主要圍繞平民千字課展開討論。

我們知道,近代以來對國家的定義,主要集中在領土、人民和主權三個方面。對此,平教會總會所編的《市民千字課》所設《國家》一課就以對話的形式寫道:「宋誠叔說:『我們做國民的,應當知道什麼是國家。』藍孝恆說:『什麼叫國家?』宋說:『你若要知道國家,先應當知道領土人民和主權。』藍說:『領土人民我尚懂得,惟有什麼叫主權,我卻不懂。』宋說:『主權就是自己作主,不受旁人干涉的權力。』藍說:『主權大概我也懂了,還不懂甚麼叫國家?』宋說:『國家就是人民共同生活的團體,有一定的領土和主權。』」

鄒業鴻所編《平民教育課本》還探討了國家的起源,指出:「上古時候,草木榛榛,鹿豕狉狉,既沒有婚姻、家族,當然沒有國家。以後,漸漸進化,才由漁獵、遊牧,進而為部落時代。所謂部落,不過由一些人集合攏來,居處某塊一定地方,相生相養,擁戴一人為酋長。到了中古時候,文化日進,覺得沒有一種具體制度,沒有一個系統組織不好,於是乎一切文物制度,逐漸產生。其中之賢明而且強有力者,就被舉為皇帝,這是國家起源的大概情形。自此以後,有了國家,那些皇帝,就父子相傳,視國家為己有,野蠻專制,無所不為。因此近代各國,大起革命,改君主為民主了。由此看來,國家原是由多數個人、家庭、社會,集合而成的一個大團體。有此大團體,自然要組織各項機關(官署),訂立各項規則(法律),施行各項政治,替全體人民謀幸福,這就是組織國家的作用。但是,照國法學上說起來,組織國家,必須具備三個條件:一曰土地,二曰人民,三曰主權,名叫立國三要素。否則,就不能叫做國家,這也是不可不知道的。」

該書還介紹了三權分立原則,指出:「從前君主專制,無論何國,一切政權,都是操在皇帝一人手裡的,既沒有什麼立法機關,也無所謂司法機關。自法國學者孟德斯鳩大唱『三權分立』,於是各立憲國家,先後仿行,與專制時代的政治,就大不相同了。」這裡所說的「三權」,是指立法、行政、司法三種權利。對此平教會總會所編《市民千字課》專門對西方各國的議會和法庭作了介紹,指出:「議會是代表人民的機關,人民是組織國家的根本。所以國家最重要的機關,第一是會議。歐美的立憲國家,無不看重議會的地位。至於民主國家,更不用說了。」「國家最重要的機關,還有法庭。法庭主要的職務,在按照法律,審判訴訟。法律的效力,恃法庭來維持,人民的權利,尤恃法庭來保護。所以人民不可能不看重法庭。」書中還對英美等國實行的「陪審制度」做了介紹,並強調:「這種制度的產生,由於人民注重法庭審判的公道。」

朱經農和陶行知所編《平民千字課》用4課的篇幅對民國初年的中央政治制度做了介紹。課文寫道,中華民國的中央政府分為三大部:(一)立法機關,即國會,專管制訂法律。國會分參議院和眾議院。眾議院議員由人民選舉。參議院的議員由各省省議會及國會選舉法中所規定的各團體選舉。(二)行政機關,由大總統、國務員和中央政府所任命的官吏組織而成。一切政事,都由他們執行。國務員由大總統取得國會同意加以任命,合組國務院。其餘行政官吏,或由大總統任命,或由各國務員委任。(三)司法機關,就是大理院、各級審判廳和各級檢察廳,他們專管打官司和辦罪的事體。大理院院長由大總統特任,其餘法官或由大總統任命,或由司法總長薦任。大總統執行國會所議決的法律,任命官吏,發布命令,都要有國務總理副署,才能發生效力。

大總統代表全國接受外國來的公使和專使,並且統領全國海陸軍,他可以宣告特赦或減刑。大總統任期五年,可以連任一次;如果任期未滿,中途出缺,就由副總統代理。參議院議員任期六年,每兩年改選三分之一;眾議院議員任期三年,每三年全體改選一次。國會所做的事體很多,最要緊是通過預算。預算的意思,就是每年政府應該用多少錢,要預先計算好,做成議案,在兩院通過,政府就照國會所通過的預算用錢,不准用過。一切法律,都要國會通過,再經總統公布,方才有效。國會有監督行政官的責任。行政官所做的事,國會可以責問,或者投票表示不信任他們。司法官是一種終身職務。除非做錯事,或者自己不願意再做,才可以免去他的職務。因為要使司法獨立,不受政治的牽制,所以不准政府隨便免他們的職。只有這樣,司法官才能鐵面無私,很公平、很嚴正地判斷案。

國民教育不能滿足於介紹一般的國家學說,最終還得落實到本國的實際上。領土、人民和主權是國家構成的三大要素,各種平民教科書對此都有比較系統的介紹。對中國的地理狀況,朱經農和陶行知所編《平民千字課》以《中華民國疆域歌》為題,用3課(第93—95課)的篇幅作了比較系統的介紹。平教會總會所編《市民千字課》則以《中國地理》為題,用4課(第21—24課)的篇幅作了系統介紹。

在中國廣袤的土地上,各族人民生於斯,長於斯。平教會平民文學部所編《市民高級文藝課本》專門介紹了中華民族的由來及其優美的民族精神,指出:中華民族開化最早,最初以漢族為中心,後來逐漸發展,合漢、滿、蒙、回、藏五大族的力量,造成了今日偉大的中華民族。中華民族有三種優美的精神:第一是愛和平,第二是尚中庸,第三是重人倫。「中國有這樣長久的歷史,中國民族又有這樣優美的精神,如果繼續努力,發揚光大,對於人類,必定有無窮的貢獻。」朱經農和陶行知所編《平民千字課》也設有《五族共和》一課,其中寫道:「我們曉得中華民國是個五族共和國。五族就是漢人,滿洲人,蒙古人,回回人,西藏人。共和就是大家和和氣氣盡忠報國的意思。五族的人民同心合力的管理國家的事體就叫做五族共和國。我們五族好比是五個兄弟。大家都要相知,相敬,相愛。大家都要一心一意的愛護中華民國。不管怎樣,我們五族的人,只可有一條心,不可有五條心。若是各人有各人的心,就免不了你抵制我,我抵制你,國家必定要亂了……我們五族的人,各有各的長處,各有各的短處。我們若是原諒彼此的短處,看重彼此的長處,就自然而然的變成親兄弟一樣了。所以要想中國一天好似一天,我們五個弟兄都要同心合力的來擔負中華民國的責任。」

朱經農和陶行知所編《平民千字課》還介紹了民國的由來:清朝末年的時候,孫文提倡民族革命,黨人都有殺身成仁百折不回的精神;到了民國前一年,全國人心裡都布滿了革命的種子。那年十月十日,武昌軍隊首先起義,設立中華民國軍政府,推黎元洪為都督。全國國民希望革命成功,如同大旱求雨一樣,所以四方響應,勢如破竹。民國元年元日,各省代表在南京設臨時政府。公舉孫文為臨時大總統。課文還指出:中華民國既是民意造成的,不是個人的私意所能搖動的。所以無論是袁世凱的洪憲帝制,還是張勳復辟,因為違背了民意,最後都不得不以失敗告終。

正是基於這種認識,朱經農和陶行知所編《平民識字課本》還特彆強調要依法治國,指出:中國上古就有了依法治國的觀念。但從前的法律由政府定,人民沒有參與權。因此法律的基礎不穩固。民國成立後,我們有了國會。國會裡的議員都是人民舉出來的代表。所有的法律,都應當由他們議決,再請政府公布施行。無論政府、人民都要受法律的拘束,都要得法律的保護。這就叫作法治。我們要維持這制度,必須人人具有法治的精神。

國旗是國家的標誌性旗幟,是國家的象徵。當時的一些平民教科書對此也作了介紹。如晏陽初和傅若愚所編《平民千字課》設有《國旗》一課:「國旗是國家的代表,所以凡是國家,都有國旗。但是國旗的樣式,各有不同。我們中華民國的國旗,是紅黃藍白黑五色平行的,取漢滿蒙回藏五族共和的意思。這五色旗既是代表民國,所以我們做國民的,不可不敬愛他。」朱經農和陶行知所編《平民千字課》也設有《國旗歌》一課,課文寫道:「中華五族同疆域,東亞之東稱大國。國旗飛揚呈五色,看取紅黃藍白黑……故國自來六千年,共和民國新建設。國旗到處揚光輝,愛國兒女心正熱。但願中華萬萬歲,全球萬國稱第一。」

每個國家與民族都有自己的歷史,都有自己的民族英雄和國家記憶。平教會總會在所編《市民千字課》中有《中國歷史》一課,課文寫道:「中國民族建國最早,從黃帝時代算起,到現在已經有了四千六百多年。」課文將中國歷史分為上古、中古、近古和現世四個時期:上古從黃帝征服四方起,經過唐虞二世、夏商周三代,到春秋戰國,約二千五百年。中古從秦始皇統一六國起,經過楚漢、西漢、東漢、三國、西晉、東晉、南北朝,到隋唐,約一千一百五十年。近古從五代起,經過宋、元、明到前清,約一千年。現世從民國成立起,到20世紀20年代。在該書所附練習中,還特彆強調:「唐虞夏商周秦漢晉隋唐宋元明清,是中國歷史上帝政統一的時代。」

對中國歷史上的民族英雄,如孔子、孟子、墨子、班超、蘇武、諸葛亮、王安石、岳飛、文天祥、鄭和、顧亭林、林則徐等,各種教材都有介紹。如晏陽初和傅若愚所編《平民千字課》設有《文天祥》一課,課文介紹了文天祥起兵抗元失敗被殺的經過,並且寫道:「他死的時候,衣帶中留著幾句話,是我們後人所當紀念的。就是:『孔曰成仁,孟曰取義。惟其義盡,所以仁至。讀聖賢書,所學何事。而今而後,庶幾無愧。』像這樣的人,真可算是愛國的大丈夫。」朱經農和陶行知所編《平民千字課》也設有一課,介紹顧亭林及其「天下興亡,匹夫有責」的主張。對林則徐,平教會總會在所編的《市民千字課》中也專門介紹了他到廣東禁煙的事跡,並指出:「他這種不畏強梁,為民拒毒的決心,真是令人佩服。」

國慶是國家記憶的重要內容之一,當時各種平民教材對「雙十節」都有介紹。晏陽初和傅若愚所編的《平民千字課》就設有《國慶日》一課:「陽曆十月十日,是中華民國的國慶日,我們又叫他雙十節。從前十月十日,武昌起義,各省響應,不到三個月,設臨時政府於南京,舉孫文為大總統,中華民國就產生了。所以民國永定每年十月十日,為開國紀念日。這個紀念日,就是我們先烈拿生命去換來的,所以到了這個節期,我們應當有種種慶祝舉動,來表顯愛國的意思。」平教會總會所編《市民千字課》和《農民千字課》也都設有《雙十節》一課:「每年十月十日,是中華民國的國慶紀念。因為民國是在那天成立的,全國的人民都要慶祝紀念。又因為是十月十日,就叫做雙十節。到雙十節那天,大家都休息慶祝,唱國歌,對國旗行禮。」課後練習中還專門對此做了強化訓練:「雙十節,是中華民國出生的紀念日,全國都開會慶祝。就是在國外的中國人,到了那天,也要開會,熱鬧得很。在外國的中國人,看不見中國,他們看見國旗,就如同看見中國。到開會的時候,向國旗恭敬行禮。」

國家記憶不僅是國慶,也包括國恥。晏陽初和傅若愚所編《平民千字課》設有《國恥》一課:「五月九日,就是從前日本提出二十一條,強迫我國簽字的日子。那時,歐戰正是打得厲害,我國有人要做皇帝,政府昏迷不悟,就隨便的答應了。這種奇恥大辱,國民是不承認的,所以年年到了這天,我們總要有點紀念。但是,說到國恥,何止五月九日這一天,我國自從和外國有交涉以來,割地賠款,都是國恥。若是二十一條,應該紀念,那末其餘的國恥,也是應該不忘的。」平教會總會所編《士兵千字課》也設有《國恥》一課:「中國國民,富有雪恥心,所以聽著越王臥薪嘗膽報吳雪恥的故事,大家都眉飛色舞起來。可是中國近數十年來,割地、賠款、喪權,種種辱國的事,不知較越王當年所受的恥辱大了多少倍?我們做國民的,應該怎麼樣?」答案不言自明。

從以上內容可以看出,平民千字課本對現代國家觀念的介紹,幾乎無所脫漏,區區千字課,竟演繹出如此豐富的國家想像,不能不令人稱奇。

五、平民千字課本對現代國民內涵的詮釋

有國家就有國民,什麼是國民呢?平教會總會在所編《市民千字課》設有《國民》一課,課文寫道:「國民是什麼?國民是國家的主人。主人怎麼做?盡愛國的責任。責任怎樣盡?先公益,後私情,有公戰,無私爭。」

與國民相關的是華僑。平教會總會所編《市民千字課》設有《華僑》一課,其中寫道:「凡我中華同胞,僑居在國外的,都稱做華僑。華僑人數大約有八百多萬,以僑居在南洋印度美國澳洲等處的為最多……他們雖然在外,可是很愛祖國。對於政治的改革,教育的發展,社會的公益,同胞的災難,都熱心捐助。這是在國內的同胞所應當知道的。」

華僑愛國,國民更應愛國。平教會總會在所編輯《市民千字課》所附「練習四」中強調:「國民應當愛國,愛國要有公共心和責任心。」朱經農和陶行知所編《平民千字課》專門譜有《愛國歌》和《盡力中華》兩首歌曲。平教會總會所編《市民千字課》和《士兵千字課》均設有《愛國(歌)》一課,其中寫道:「可愛我中華,立國亞細亞。人民四萬萬,親愛如一家。物產豐富河山美,五千年前早開化。如今共和作新民,努力治國平天下。」

愛國並非單純唱歌、呼口號,而是靠真本領。長本領首先要讀書:「中國不識字的人太多,中國不強。中國如果要強,這些不識字的人應當都進學堂讀書,明白國家的事,做個好國民。」

除了讀書外,還要自立,要合群。「吃自己的飯,流自己的汗。我自己的事,應當自己干。依賴人的人,不算是好漢。」陶行知的這首《自立歌》,曾被編入各種平教教材,廣泛傳頌。當時各種平教教材也都設有《合群》一課,如平教會總會所編《市民千字課》相關課文寫道:「為人貴自立,又貴合群。各人的事各人去管,大家的事大家來干。大家的能力無窮,一人的能力有限。只要大家同心,什麼事都能辦。」該會所編《農民千字課》則借李漢生寫春聯這一故事,提出「合群強祖國,努力作新民」的主張。鄒業鴻所編《平民教育課本》進一步寫道:「所謂合群,就是團結一些人攏來,能力合作的意思。因為一個人,或少數人,力量有限,無論興辦一樁什麼事業,抵抗一種什麼強權,改革一種什麼制度,都非合策群力不行,況人類社會,必要有些種田的,做工的,以及其他務各項職業的人,合起攏來,才可以構成一個社會,才能夠共同生活,所以我們人類,不單只要合群,而且要愛群。」

使用國貨也是愛國的表現之一。平教會總會所編《市民千字課》設有《國貨》一課,課文寫道:「中國人應當用中國貨,若不用中國貨,中國貨就不容易銷行。中國貨應當改良,若不改良,就難受人的歡迎。」既提倡國貨,同時也對商家提出要求。

現代國民不僅要愛國、自立、合群,還要明了世界大勢,具有世界意識。對此,各種平教教材均有介紹,其中平教會總會所編《市民千字課》第4冊以《環遊世界》為題,用兩課的篇幅,採取歌謠的形式簡要介紹了世界各國的情況。

權利和義務是對等的。愛國是國民的義務,權利則為憲法所賦予。鄒業鴻所編《平民教育課本》指出:「大凡一個國家,無論君主民主,沒有一定人民,便不能成為國家;所以有『民為邦本』『主權在民』那些話。現在文明各國,都要把『人民之權利』,規定在憲法中間,也就是重視人民的意思,所謂權利兩字,照法律解釋,原有公權私權之分:如像選舉權,被選舉權,為文武官吏之權,等等,名為公權;如像私人住所不得侵犯,書信秘密不得擅開,言論自由,出版自由,集會自由,結社自由,等等權利,名為私權。凡公權、私權,既經法律保障,就不許政府隨隨便便,或藉故侵害的。但是,我們中國,就卻不然,雖憲法上也是如此規定,實則住所輒被侵占,書信輒被檢查,什麼言論、出版、集會、結社,那些事,尤其不能自由。這種人民應有的重大權利,應有的法律自由,非根據憲法竭力爭回不可呀!」在當時編寫平教教材中,如此詳細介紹人民權利的情況並不多見。

在民主制度下,自由、平等是一項基本原則。平教會總會所編《市民千字課》設有《自由》一課,課文寫道:「人類有好自由的天性,所以見著鳥在空中飛,魚在水裡游,就發生一種快感,羨慕鳥和魚的自由。人類有自私的弱點,只圖自己的自由,不顧他人的自由,結果互相侵害,大家都不自由。人類又有自覺的聰明,受了互相侵害的苦惱,覺悟自己的真自由,在不侵害他人的自由。」很明顯,這是一種健康的自由觀。

該書同時也專門設有《平等》一課,課文寫道:「平等有三種重要的意思,是人人應當知道的:第一,不問男女老少,不分士農工商,人格是同等的尊貴,這是人格平等。第二,不問天資的智愚,不分境遇的好壞,都有發展的機會,這是機會平等。第三,不問宗教種族,不分貧富貴賤,都受法律的同樣保護,這是法律平等。」

鄒業鴻所編《平民教育課本》也設有《平等》一課,指出:「我們人類,顱同圓,趾同方,原來是一樣的,不應該分什麼階級。其所以有富貴貧賤之分,就是由於中古時候,設官分爵,財產私有,以致把一切政權,落在那些官閥紳士手裡,把一切財權,落在那些資本家地主手裡,有的遊手好閒,可以華衣美食,有的手胼足胝,反倒口腹不飽,這是人類一樁很不平的事。現在,世界日進於文明,一般人民,也漸漸有了覺悟,故無論法律方面,輿論方面,都是主張打破階級,一律平等。不過表面上雖是這麼樣說,要想達到實際上真正平等,沒有一點犧牲代價,恐怕還是不行。」

值得注意的是,在這裡,人們把平等放在了自由的前面,由此可以反映編者對當時中國社會的看法。選舉權與被選舉權,是憲法賦予國民的一項基本權利。對此,平教會總會所編《市民千字課》設有《選舉》一課,其中寫道:「國民運用選舉權,應當十分慎重。若是隨便亂用,對於國家和自己,都有很很大的害處。譬如當著選舉的時候,有些人放棄選舉的責任,有些人拿選舉去做人情。又有些人拿選舉票去賣錢。結果選出來的代表,都是些無道德、無品格、無知識的人,無形中把國家的事情辦壞了,國民自己的身家,也因此受了無窮的痛苦。這豈不是自作自受嗎?」

朱經農和陶行知所編《平民千字課》中甚至用三課的篇幅,通過具體事例詳細說明了如何行使選舉權與被選舉權的問題。故事講了為人正直、品德高尚的主人公黃中正在省議員選舉中拒絕金錢誘惑後來不僅當選了議員而且還做了總統的事例;主人公黃中正為人極清高,家道雖苦,卻很快樂。所以人家說他是個「貧而樂」的君子。一次黃中正所在省要選舉省議員,他是一個有選舉權的人。他對於本省政治,本來是關心的;每次選舉的時候,他要在百忙中偷空去投一票。這次同鄉楊越和謝興兩個人,為了要做議員,競爭的很厲害。楊越本來是個政客,這次就用金錢運動。謝興本來是很好的,看了楊越這樣運動,怕自己要失敗,也就用金錢來運動了。謝興夜裡跑到黃中正處說:「這次我很想你舉我。如果你投我的票,我要送你四百塊洋錢。」黃中正想到「餓死事小,失節事大」的話,就嘆了一口氣對謝興說:「因為你向來很好,這次本來想投你一張票,但是你自己弄壞了。我的票不是錢能買的。不要說四百塊錢,就是把全世界的金銀財寶給了我,也不能買我的票。這一張票代表我的人格。只有高尚的人格,能得我這一張票。你下回要改改才好。」謝興受了他的感化,再不用金錢運動了。也就是說黃中正是真正的中正,不僅自己不賄選,而動影響了企圖賄選的謝興。在民主的社會裡,像黃中正這樣正直的人不可能埋沒,沒過多久,用不著運動,他就自然而然的被選為省議員,後來還做了總統,而且一任就是兩屆。故事雖然簡單,但作者畢竟通過這三個故事把理想中的國民選舉權與被選舉權形象生動地刻畫出來,儘管北洋時期的選舉絕沒編的故事那麼理想。

集會是憲法賦予國民的又一項權利,對此鄒業鴻所編《平民教育課本》對此作了介紹:「關於重要問題,無論公益私益,都可以如今群眾,開會討論。其開會的好處,一則可以集思廣益,二則可以成為公論,故凡經會場表決的案,很不容易推翻。何為表決呢?譬如某地方要舉辦一個小學校,就由少數人發起,召集本地多數人,開會公議。到了開會的時候,把一個登壇報告事由,即公舉一人當主席,然後開始議事,由眾人發言討論,討論終結,即由主席按照眾人所說的,提付表決。其表決方法,或起立,或舉手,或投標,都無不可,如果贊成者多數,謂之可決,反對者多數,謂之否決。」

人民不僅享有選舉權與被選舉權、結社、集會等權利,也有反抗政府的權利。平教會總會所編《市民千字課》指出:「執行國家職務的機關,總名叫做政府。在中央的叫做中央政府,在地方的叫地方政府。政府的好壞,與國家的治亂,和人民的禍福,有直接的關係。所以人民對於好政府,有服從和擁護的義務。對於壞政府,有反抗和改革的權利。」在該書所附練習中,再次寫道:「人民能擁護政府,也能反抗政府。無論中央政府或地方政府,應當努力革新政治,不當只是干涉人民的自由。」人民有反抗政府的權利,這在西方國家的憲法中也不多見。

反對封建臣民意識,也是平教教材的重要內容之一。平教會曾編寫過一本《晏嬰死國不死君》的讀物,其中不僅詳細介紹了晏嬰不死君的事跡,而且將其譜成歌曲,讓人們傳唱。歌詞寫道:「崔杼殺齊君,從臣多盡節。晏嬰不死君,生命屬於國。不為利所誘,不為威所迫。正義嚴冰霜,光明耀日月。從容登車回,崔杼也心折。」晏子不死君出自《左傳》,說的是春秋時齊國的故事,平教會藉此來反對臣民意識,頗能做到古為今用。

六、結語

平民教育運動是中國現代史上一場聲勢浩大的社會運動,它的主觀願望是「除文盲,作新民」。平教運動期間也曾提倡公民教育。因此,從邏輯上講,平教運動應該具有國民教育與公民教育的雙重性質。但從實際上看,平教會的「平民之公民教育」在主觀上存在很大偏頗,在實踐上成效也非常有限。換一句話說,平民教育運動從根本上講不是一場公民教育運動,而是一場國民教育運動。平民教育所塑造的,主要不是現代國家公民,而是現代國家國民。特別需要說明的是,不論是公民教育還是國民教育,強調個人對團體之義務、無視個人應享之權利,是整個平教運動過程中存在的一個普遍現象。在塑造現代國民方面,平民教育運動的主要貢獻是向底層社會播散現代國家觀念和國民意識方面,可以說起到了其他教育形式無法替代的作用。平民千字課本的編寫、使用,有力地說明了這一點。建設現代國家離不開對現代國民的塑造。可以說,沒有現代國民,不可能真正建設成現代國家。平教運動雖然已成往事,但塑造現代國民的任務卻是長期的、複雜的。平教運動期間通過平民千字課向底層社會播散現代國家觀念與國民意識的做法,對我們今天完成民族復興大業,仍然有著重要的借鑑意義。

作者為中國人民大學歷史學院教授;原文載《史學月刊》2020年第1期,注釋從略。文章轉載自「史學月刊」微信公眾號。