陳恆評《從中國出發的全球史》|從反思到行動:當代中國史家的作為與地位

《從中國出發的全球史》,葛兆光主編,雲南人民出版社,2024年4月出版,1624頁,398.00元

歷史是舉例說明的哲學,世界歷史上所有偉大的人物和事件都會以這樣或那樣的方式重現,因此有人稱歷史為學問的篩子和智慧的簸箕。可見「歷史書寫」不僅是智慧競賽的場所、話語權的象徵,亦是文化展示的櫥窗,文明高度發達的標誌。我們可以從葛兆光先生主編的《從中國出發的全球史》看作者們是如何採擷歷史之花,通過研究事件的外表來發現其內在關聯與意義纏繞的。

引而不發,問而不答

全書上中下三冊,分六季,一百萬字,共計一千六百二十四頁,另附一百多張精選插圖,犖犖大端,巍巍巨著。從人類起源到帝國移民,從商品貿易到宗教信仰,從疾病氣候環境到交錯的全球史,用全新的框架結構、獨特的文獻史料、前沿的概念與觀念、誘人的敘事方式,表達了作者們的理想與寄託——塑造有文化、有情趣的自由人,歷史著作不僅要養成家國情懷,更要培育世界公民。作者們設想了「一種全球史的敘述方式」,試圖讓人們重新從中國出發,認識世界。世界很大,中國只是其中的一個循環節點。這令人耳目一新。按主編的話說,這樣做的主要原因是:第一,我們中國現在還沒有一部相對完整、自己寫的全球史;第二,在全世界各種各樣的全球史里,還沒有一部是從中國出發或者說以中國人的眼睛來看的全球史;第三,我們到現在為止還在摸索中,還有很多遺憾、很多問題。所以是「設想」(下卷,1491頁),「設想」我們如何看待世界,又可以讓域外知道我們是如何看待世界的。全面客觀認知永遠是彼此理解的基礎,對當下的我們來說,普及外國知識,構建「知外能力」的大眾友善環境似乎更加重要。

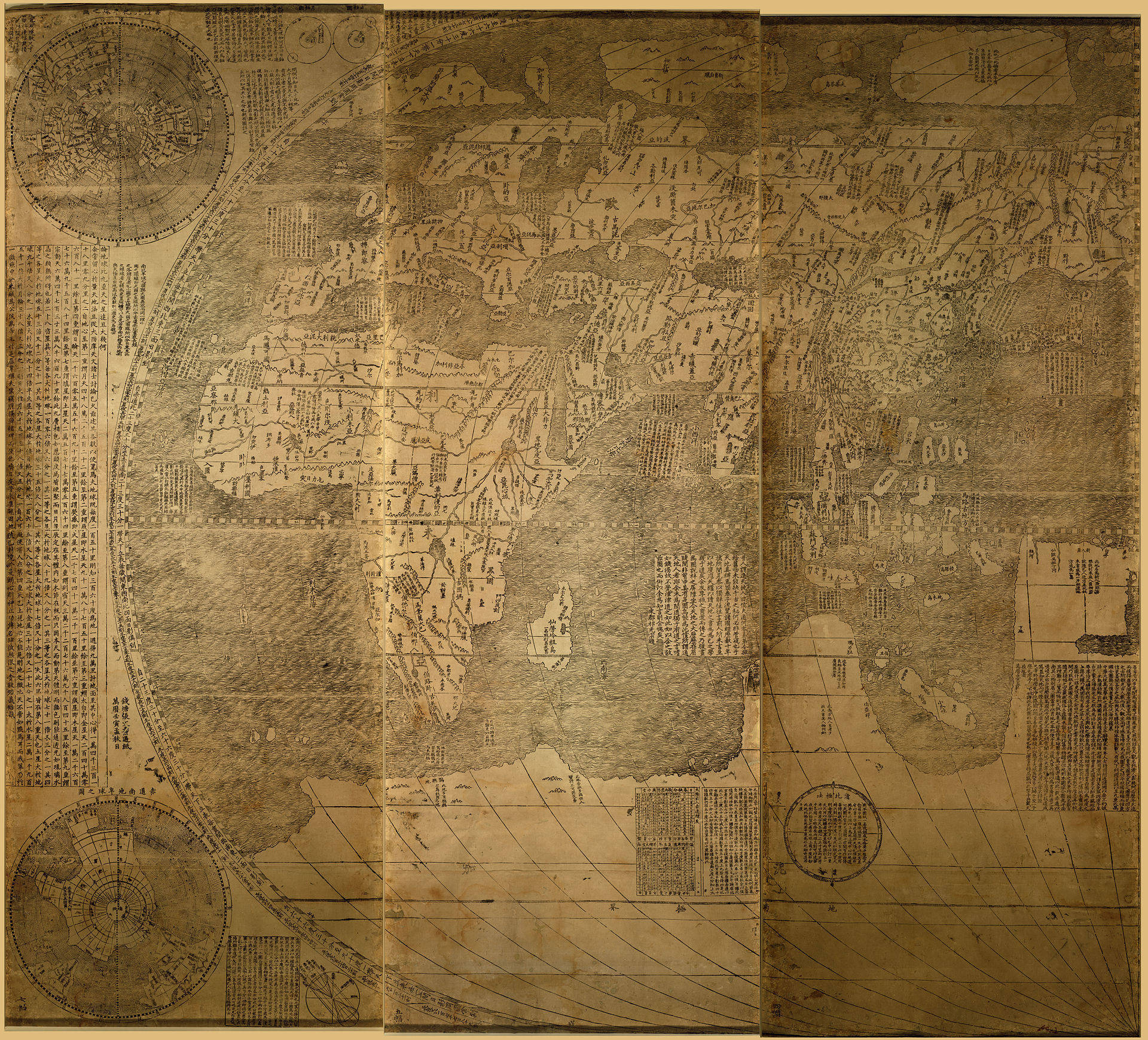

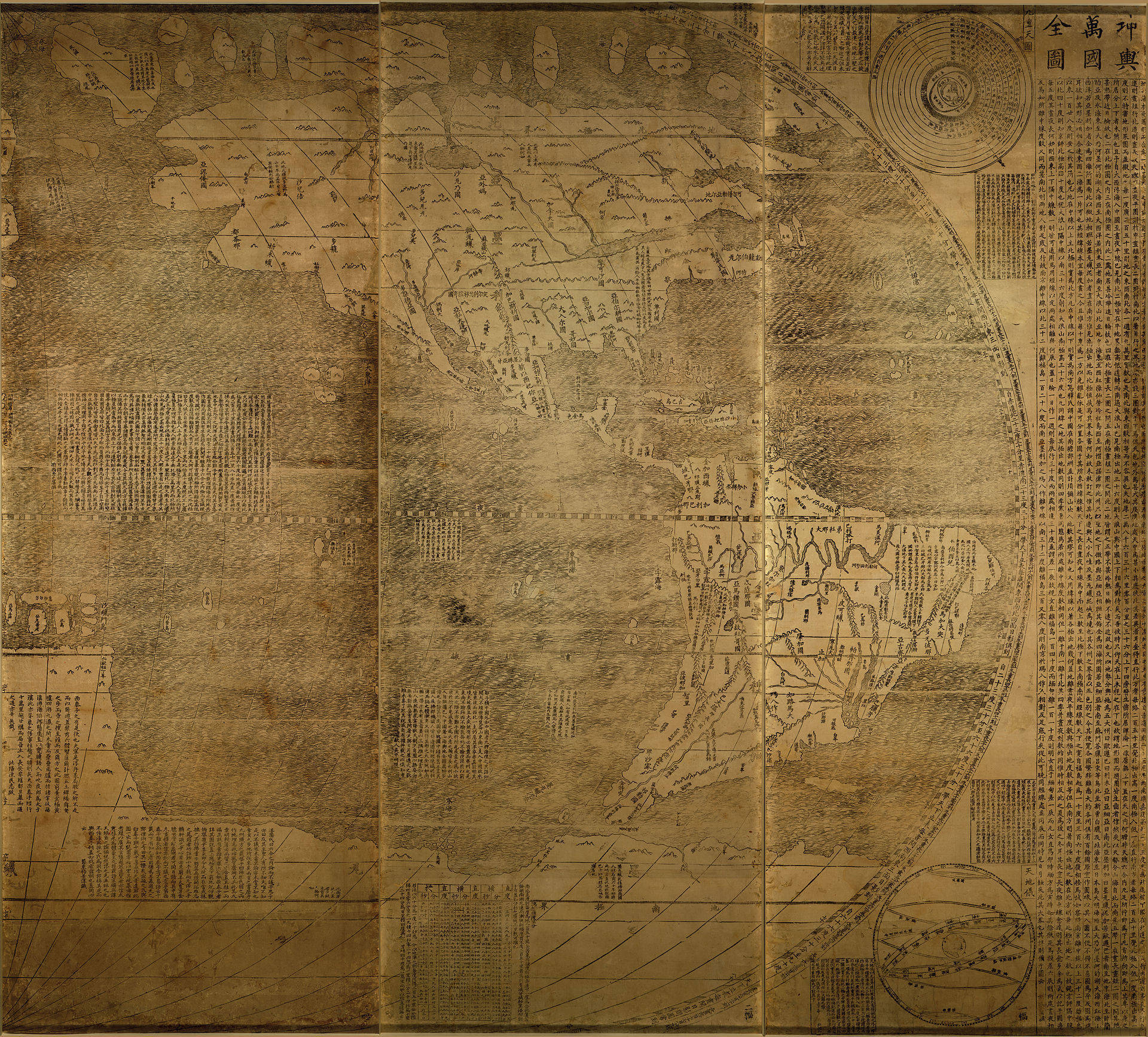

這是葛兆光和梁文道兩位先生聯合策劃一套音頻節目,為普通讀者與廣泛民眾準備的聽物,然後就演變成為我們面前這套通識世界史。全書沒有繁雜的理論,沒有高高在上的訓導,沒有口號式的宣教,沒有令人望而生畏的注釋,只有生動活潑的語言與簡明的敘事風格,小段落、短句子,盡力「尋找一個籠罩全球的、聯繫的、互動的、交往的歷史」(上卷,ii頁)。這是主創團隊的目標,我認為他們的目標基本達到了。全書自始至終回顧不斷、反思不斷、展望不斷,翻開書籍,可以隨時發現諸如此類的句子與新穎的解釋:「基督教有深刻的流動性,這是它能夠成為世界宗教的一個理由。」(中卷,753頁)「猶太基督教傳統繼承了兩河流域的古代文明,使得基督教又具有完整的系統性。」(中卷,755頁)鄭和「是不是開啟了全球歷史呢?也還沒有。為什麼?……因為他的主要目的不是去開展貿易、去通商、去交流,而是去宣揚國威的。在明朝朝廷心目中,天朝的聲望好像比物質的貿易更重要,異域的臣服比外來的物質更重要,蠻夷帶來的滿足感也比天朝所不知道的新知更重要」(下卷,1453頁)。

如果說,過去的世界史是滿天星斗,現在的全球史是撞球撞擊,所以在全球史里,互動、影響、聯繫、碰撞就成了歷史的主要面向。所以,進入全球史研究,歷史的主要訴求就開始變化了(下卷,1501頁)。當下意義的全球史起源於二十世紀六十年代,是一種超越傳統民族國家敘事的人類史,全球史為理解人類史的複雜性與相互關聯性提供了一個全面的框架。自那時以來,出現了諸如威廉·麥克尼爾《西方的興起:人類共同體的歷史》、斯塔夫里阿諾斯《全球通史》等個人獨著的通史名著,亦出現了賈雷德·戴蒙德《槍炮、病菌與鋼鐵》、卡爾·波蘭尼《大分流》、卜正民《維米爾的帽子》等這樣的專題名著,合著之作更是數不勝數。中國學術界自二十世紀九十年代以來越來越多關注全球史,但大體屬於「三多一少」的狀況:討論的多、研究的多、翻譯的多,付諸實踐的少,或者說幾乎沒有。我們還沒有一部自己的「全球史」,我們似乎是全球史書寫實踐的缺席者、失語者。當然我們不能只做旁觀者!我們如何應對全球史的挑戰,實際上是如何看待全球化挑戰的問題;而要改變這種歷史敘述不對等與缺位的局面,則更需要一種勇氣。

中國歷史源遠流長,材料豐富,換個角度與位置,完全可以奉獻一部精美的全球史。框架是自己的、理論是自己的、文獻是自己的、解釋是自己的,作者們實現了最初的設想。這既是全球史書寫的中國實驗,又是某種理想觀念的驗證,這種行動不是太多了,而是太少了,我們需要更多的這樣的實際探索。無論如何,這一探索都是為後人開闢一條「光明道路」(下卷,1215頁)。

拋開基本敘事外,在這本看似通識的讀物中,作者們實際上處理了以下幾個宏大問題:西方中心論問題、從傳統到現代轉型問題、中國與世界的問題、文明間的競爭問題、人類未來命運。因此,引發了我以下幾方面的思考:

一、單數的自然世界、複數的人類世界,後人各自表述,誰來表述?如何表述?發展的不平衡造成了認知的不對等,先到者掌握了歷史書寫權,後來者可以修正嗎?可以居上嗎?

二、「無處非中」意味著沒有中心,亦意味著都是中心。我們如何看待近代以來的那些「世界性的大傳統」,諸如西方中心、西方文明這類傳統如何突破?民族國家的「小傳統」不改變能改變「大傳統」嗎?

三、權力是所有社會關係的一部分,權力決定人類的生存狀態,我們如何看待歷史書寫背後的權力?知識與權力結構的關係錯綜複雜,會在多大程度上影響我們獲得正確的歷史知識?每個國家、每個民族都在建構自己的歷史,但大國更在乎「世界史」「全球史」的構建。歷史書寫權是全球治理的一個重要組成部分嗎?

四、敘事的「葛氏風格」,告訴讀者的不僅僅是知識、觀念、思想,更是格局、希望、寄託。引而不發、問而不答,總有言外之意,得靠讀者靜心閱讀、細心體會。

五、世界就是一個不斷延展變化的區域,人不是這個星球的唯一主人,也不是唯一的中心。時間無限、空間無限,用大歷史的眼光看,也許人類只是一個過客,全球史該如何對待非人類的那些領域?如何理解、如何拓展全球史的內涵與外延?如何擁有我們所理解的全球史?

六、現代性是同質的統一體嗎?現代性的內涵不斷豐富與更新,它帶來了很多弊端,有很多弊病又是無法克服的,我們如何看待人類的未來?時刻準備再出發,探尋終極的全球文明可能嗎?

由於知識結構、學術儲備和理解能力的限制,本文只能針對其中的部分問題展開思考並嘗試解答。

人人都是世界歷史學家的時代

如果歷史記述是真實的,人類就不會重新書寫歷史。但另一方面,歷史書寫是人類智慧的創造,它不僅要探究歷史的真相,更要解釋世界,從而增加世界的美感。一部偉大的歷史作品是一部情節複雜的小說,就像一首無言的歌,它肯定會像打動感官一樣打動人的心靈與思想。

好的著作從不欺騙讀者的眼睛,哪怕只是一瞬間。優秀的著作,一定是結構新穎的,因為它承載著獨特的思想;必然是體現傳統的,因為它運用人們熟悉的概念、知識和詞語來表述;必定是開放、包容和前沿的,它會吸收最新的研究成果,讓讀者獲得新知。好著作就像一座巨大的鏤空雕塑,讀者通過在其中來回走動,快速穿梭,細細品味,駐足觀賞。此外,作品中的每一個環節都應具備審美元素,這是最基本的要求。沒有審美元素的敘事不能稱為好作品,沒有美感就難以肅穆。全書結構精妙,章節設置新穎,語言優美,值得回味。這就是《從中國出發的全球史》。

本書的目錄結構本身就是全球化的產物,緒論和結語前後照應,還有「番外」的設置,這既豐富了細節,也完善了邏輯,回應並體現了全書的宗旨。然而,歷史長河浩浩蕩蕩,世界太大,不可能面面俱到,也無法寫盡所有內容。書中每個部分的過渡都非常自然,比如上卷第二講轉到第三講「全球聯結時代的到來:十二到十四世紀」,上一講最後寫道:

隨著我們所討論的時代,也就是七至八世紀走向尾聲,唐朝、拜占庭帝國、大食帝國三足鼎立的國際格局,以及佛教、伊斯蘭教、基督教三分天下的世界,沒有能繼續維持下去。全球歷史變動不居,帝國命運流轉無常。唐朝經濟中心南移、草原上疾風飄動,以及圍繞著阿拉伯世界邊緣地區開展的聖戰,都在預示著一個更新時代的到來。(上卷,330頁)

全書的起承轉合基本都是如此自然,可謂無縫對接,閱讀起來毫無割裂感。小段落讓人輕鬆,可以隨時掩卷而思。除了段落簡短,結構也很靈活。比如討論漢朝擊敗匈奴的原因時,標題分別為「漢朝為什麼最終能擊敗匈奴?」「漢朝擊敗匈奴的因素(續)」「漢朝擊敗匈奴的因素(再續)」(上卷,273-279頁),這種方式很照顧讀者,自然讓人願意花更多時間閱讀。

作者們善於通過故事展開對比,極力挖掘事件的全球史意義與價值。這裡有必要重複書中所敘述的這件事:當年面見乾隆皇帝的英國使團中,有一個十二歲的小孩,他是副使的兒子,小喬治·斯當東(Sir George Thomas Staunton,1781-1859)。小斯當東天資聰穎,他和乾隆皇帝以中文對話,頗受皇帝喜愛。他後來成為英國最為重要的中國問題專家,服務於東印度公司,翻譯過《大清律例》,還當上了議會議員。但是,成年以後的斯當東,對中國的態度逐漸變得強硬和傲慢。在英國議會討論是否應因鴉片問題對華動武時,就是這位小斯當東,以中國專家的身份,把許多英國政治家也批評的鴉片貿易解釋成「商業利益衝突」,並且以沙文主義的腔調說:「如果我們不能在中國立足,那麼印度也會排擠我們、不尊敬我們,這個情況會蔓延到整個世界,到時就沒有我們的立足之地。」

小斯當東

可見,在某種意義上,兩種文明、兩種秩序的衝突,不過是大英帝國的殖民說辭。當所謂的「威斯特伐利亞體系」取代了「東亞傳統宗藩體系」時,從全球史的角度來看,也不過是一種原本地方性的近代歐洲文明被當作全球性的普遍文明,取代了另一種來自傳統東亞和中國的地方性文明;一種起源於十七世紀的國與國之間的交往秩序,被當作全球各國必須共同遵守的公法,替代了另外一種歷史悠久的、名為「朝貢」「冊封」或「宗藩」的國際秩序(下卷,1441頁)。

把地方的變為世界的,成為普世的,確實是西方世界的長項,這也是我們要深入反思的地方。他們為什麼會有這個想法,而且能實現自己的想法?是什麼觸發了近代歐洲的興起?毫無疑問,地區之間、國家之間、民族之間一直存在某種張力,制度、技術、道德與文明之間存在競爭。如果將中國史放在世界背景下思考,會有很多新的發現。中國的經驗、中國的傳統、中國的材料、中國的認識同樣具有世界性。我們該如何對接世界?如何進入世界?如何與世界互動?我們必須找到辦法,讓讀者了解世界、認識世界、理解世界。世界不僅只有我們,無論我們多麼偉大,也只是世界的一部分。我們需要更多的寬容,對文化的多樣性和複雜性有更深入、更公正的理解。今天,還有誰不是歷史學家呢?人人都是歷史學家,甚至都是世界歷史學家。每個人都可以從自己的角度去解釋世界,每個人都可能成為未來具有世界影響力的大歷史學家。關鍵在於我們如何看待世界、對待世界。毋庸諱言,研究世界是我們的弱項。

中國與世界的問題即中國學術與世界學術的問題

葛老師說: