得了子宮肌瘤要切除嗎?出現這4四種情況,需要切除!

在繁忙的生活節奏中,女性朋友們常常忽略了自己的身體健康。今天,我們要一起深入了解一種常見的女性生殖系統良性腫瘤——子宮肌瘤,為守護女性健康邁出重要一步。

什麼是子宮肌瘤?

子宮肌瘤是一種常見的良性腫瘤,起源於子宮肌層的平滑肌細胞。子宮肌瘤並不是癌症,但它們可能會影響女性的生活質量。根據統計,約有70%-80%的女性在50歲之前會患上子宮肌瘤。

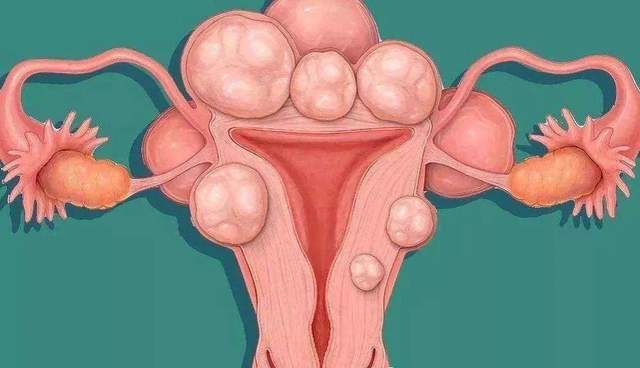

子宮肌瘤的類型

根據肌瘤在子宮中的位置,子宮肌瘤可以分為以下幾種類型:

1. 肌壁間肌瘤:最常見的類型,生長在子宮肌層內部。

2. 漿膜下肌瘤:生長在子宮的外壁,可能會向外突起。

3. 黏膜下肌瘤:生長在子宮內膜下,可能會突入子宮腔內。

4. 宮頸肌瘤:位於子宮頸部位,較為少見。

子宮肌瘤對身體有哪些危害?

1. 月經異常

經量過多:子宮肌瘤可以導致月經量增加,甚至導致貧血。

經期延長:月經持續時間變長。

經期不規律:月經周期變得不規律。

2. 疼痛

盆腔疼痛:大多數子宮肌瘤不會引起疼痛,但較大的肌瘤可能會引起慢性盆腔疼痛。

性交疼痛:某些位置的肌瘤可能導致性交時不適或疼痛。

3. 壓迫症狀

尿頻或排尿困難:較大的肌瘤可能壓迫膀胱,導致尿頻或排尿困難。

便秘:肌瘤壓迫直腸,可能引起便秘或排便困難。

4. 不孕或流產

子宮肌瘤可能干擾胚胎著床或引起流產,尤其是位於子宮腔內的肌瘤。

子宮形態的改變可能導致受孕困難或懷孕後容易流產。

5. 貧血

長期經量過多可以導致缺鐵性貧血,出現乏力、頭暈、面色蒼白等症狀。

6. 其他併發症

感染:少數情況下,子宮肌瘤可能會出現變性或壞死,導致感染。

惡變風險:雖然子宮肌瘤極少惡變為惡性腫瘤,但這種可能性不能完全排除。

如有任何不適症狀,應及時就醫,以便早期診斷和治療。

子宮肌瘤的病因

雖然確切的病因尚不明確,但研究表明以下因素可能與子宮肌瘤的發生有關:

1. 激素水平:雌激素和孕激素水平過高可能促進肌瘤的生長。

2. 遺傳因素:有家族史的女性患子宮肌瘤的風險較高。

3. 種族因素:非洲裔女性患子宮肌瘤的風險較高。

4. 飲食習慣:高脂肪飲食和缺乏維生素D可能增加風險。

得了子宮肌瘤要切除嗎?

是否需要切除子宮肌瘤取決於多個因素,包括肌瘤的大小、位置、症狀、患者的年齡和生育計劃等。以下是一些常見的決定因素和處理方法:

需要切除的情況

1. 症狀明顯:

月經過多導致貧血。

經期持續時間長,影響生活質量。

嚴重的盆腔疼痛或壓迫症狀,如尿頻、便秘等。

性交疼痛或不適。

2. 肌瘤較大:

肌瘤生長迅速或直徑較大,通常超過5厘米。

肌瘤體積較大,壓迫周圍器官,引起明顯的壓迫症狀。

3. 生育問題:

肌瘤可能影響懷孕或導致不孕。

多次流產與子宮肌瘤有關。

4. 懷疑惡變:

子宮肌瘤很少惡變為惡性腫瘤,但若有惡變跡象(如迅速生長、不規則形態),需要進一步檢查和處理。

可能不需要切除的情況

1. 無症狀或症狀輕微:

肌瘤較小且無明顯症狀,醫生可能建議定期隨訪觀察。

症狀較輕,不影響生活質量。

2. 接近絕經期:

絕經後雌激素水平下降,子宮肌瘤可能會縮小。

3. 藥物治療有效:

激素治療或其他藥物治療能有效控制症狀和肌瘤大小。

是否需要切除子宮肌瘤需要根據具體情況綜合評估。建議患者與醫生詳細討論,了解各種治療方法的利弊和適應症,共同制定最佳治療方案。如果有症狀或擔憂,儘早就醫是非常重要的。

子宮肌瘤的治療

子宮肌瘤的治療方法取決於患者的症狀、肌瘤大小和位置以及生育需求。常見的治療方法包括:

1. 觀察等待:無症狀或症狀輕微的患者可以選擇定期隨訪。

2. 藥物治療:通過口服避孕藥、孕激素受體調節劑等藥物控制症狀。

3. 手術治療:

子宮切除術:適用於症狀嚴重且無生育需求的患者。

肌瘤切除術:保留子宮的手術方式,適用於有生育需求的患者。

子宮動脈栓塞術:通過阻斷子宮動脈血流,縮小肌瘤體積。

4. 微創治療:包括射頻消融、超聲波消融等方法,具有創傷小、恢復快的優點。

預防子宮肌瘤,從生活習慣做起

雖然子宮肌瘤的具體病因尚不完全清楚,但良好的生活習慣有助於降低患病風險:

1. 均衡飲食:多吃蔬菜、水果,減少高脂肪食物攝入。

2. 規律運動:保持適量運動,增強身體免疫力。

3. 控制體重:避免肥胖,維持健康的體重範圍。

4. 定期體檢:尤其是育齡期女性,應定期進行婦科檢查。

5. 心理健康:保持良好的心態,避免長期精神壓力過大。

子宮肌瘤雖然是女性常見的健康問題,但只要我們了解其症狀、診斷方法和治療手段,就可以有效管理和應對。保持健康的生活方式,定期進行婦科檢查,是維護子宮健康的關鍵。