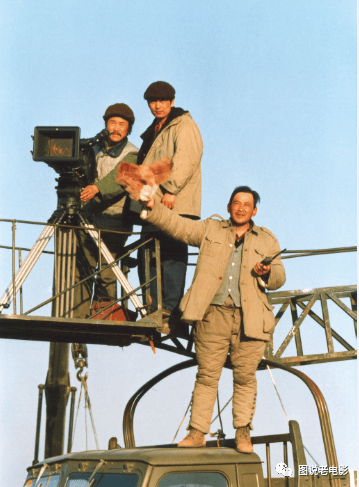

韋廉導演在《大決戰 平津戰役》現場指揮拍攝。

作為影片的導演,我思考最多的還是關於影片的格局問題。《大決戰 平津戰役》採用的是寬正面推進的結構,多線條交叉的敘述方式,以及平實樸素的敘述風格。寬正面推進需要選擇重點突破,《大決戰 平津戰役》里文戲武戲並重,而文戲武戲的關係及其虛實繁簡和處理得當與否,對於影片的結構、節奏和觀賞性等有很大影響。

三次談判是文戲的重要組成部分,影片對第一、第二次談判做了虛處理,只對第三次談判做了細膩的正面表現。武戲有的用幾個鏡頭一筆帶過,有的做虛化處理。華北第二兵團十二旅的夜間阻擊戰,我們只用了一個空鏡頭,在畫面縱深的山谷間設置了1500個炸點來模擬這場戰鬥。我們把武戲的重點放在了新保安戰役和天津戰役上,而天津戰役又是重點中的重點;第三次談判從毛澤東起草《關於時局的聲明》一文開始—蔣介石收聽廣播—傅作義送談判代表鄧寶珊和周北峰等出發—鄧寶珊和周北峰在趕路—鄧寶珊和周北峰等到達談判地點—聶榮臻通知鄧寶珊和周北峰這次談判不包括天津……與此同時,我們較詳細地表現了天津戰役的進行—進城部隊在進攻出發地待命—炮火準備、步兵衝鋒—強渡冰河—突進城區—城內夜戰,直到金湯橋會師、俘獲陳長捷……兩場戲交叉剪輯渾然一體,形成文武相間、邊談邊打的重點段落和高潮戲。

我們努力發揮大製作的優勢,著力表現波濤洶湧的歷史大潮中眾多的大人物,展現歷史上宏偉壯麗的社會景觀、自然景觀和戰爭奇觀,做一般影視劇製作難以做到的事情。

由於平津戰役是在冬季進行的,影片中的主要外景必須在冬季拍攝,又因為要首先保證《大決戰 遼瀋戰役》和《大決戰 淮海戰役》出片,所以《大決戰 平津戰役》在三部影片中攝製周期最長。從1988年1月成立攝製組到1992年3月出片,一共花了四年零三個月的時間,實拍2386個鏡頭,完成片上下集共3小時30分鐘,計1243個鏡頭。影片中有近200個外景場點,分布在北京、天津、南京、上海和河北省的張家口、懷來、平山、秦皇島以及浙江省、遼寧省等地。在表現人民解放軍已經由戰略防禦轉為戰略進攻,並具備了「大兵團、正規化、攻堅戰」的規模和能力時,還動用了北京、南京、空軍、陸軍航空兵、部隊院校、武警等兵力37萬餘人次,參加拍攝部團以上單位105個。

《大決戰 平津戰役》的創作生產實際上已成為一項諸多兵種協同作戰的龐大、複雜的系統工程,有些場面拍攝難度之大是中國電影史上罕見的。比如拍攝天津金湯橋和解放橋會師這場戲,是從一個人揮旗的畫面拉出來,緊接著就要大會師的那個場面,這是我們想像的,真實的會師沒有那麼熱鬧,那麼壯觀。但是它是戲且是好看的戲,是景觀且是重要的景觀,拍攝難度很大,飛行也有難度,一個是低空,一個是兩邊有樓房,飛行員要圍著轉,而我們所用的又是很原始的器材——二十世紀三十年代的法國陀螺儀。另外要拍好這個場面,我們要等,一直等到了當年的1月10日,這時的河面上已結了冰,我們要讓河上站的全都是人,因為站滿了人畫面拍起來才好看,也更壯觀。這就是拍大場面,難度很大,要下決心!我非常清楚地記得拍攝那天,從7:30到17:30全市共斷絕了21條街道交通,停駛了13條公共電車和汽車路線,拆除了解放橋上1200個節日燈和9000米電線,動用了10000名部隊指戰員參加演出,2000名警察維持現場秩序。如果沒有中央到地方各級領導的直接關懷和人民群眾的熱情支持,要完成《大決戰 平津戰役》是不可想像的。

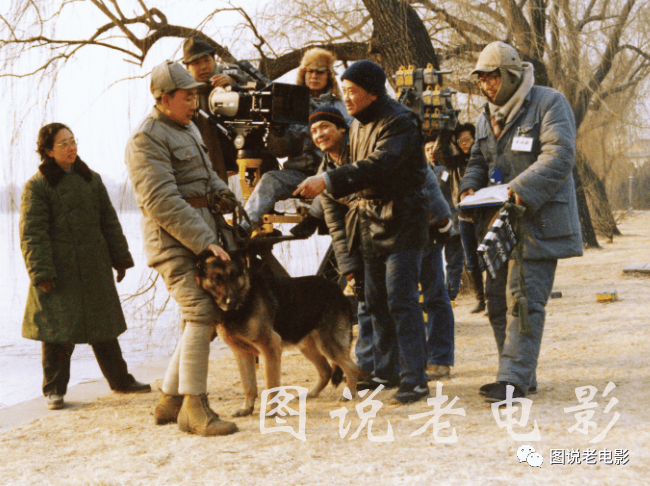

韋廉導演在《大決戰 平津戰役》拍攝現場。

《大決戰 平津戰役》的重點是要表現人。影片中有名有姓的歷史人物共有120餘人,刻畫好人物是影片成功的最重要因素,觀眾需要的是「這一個」。比如,毛澤東在制定抑留傅作義於華北並就地解決的戰略部署時輾轉難眠的一段戲:

99號鏡頭 半身搖小全景

早晨。居室內。毛澤東身著睡衣坐在床上對著鋪在膝蓋上的地圖 凝神思索。

周恩來進屋,走去拉窗簾。

毛澤東自語地:「你覺得……」

100號鏡頭 中近景

周恩來(背)拉開窗簾。

毛澤東畫外音:「……這就可以了嗎?」

周恩來不解地轉過身來望著:「嗯?」

101號鏡頭 近景

毛澤東抬起頭來:「噢,我是說停止攻擊太原、歸綏、保定,是不

是就能把傅作義留下來呢?」

又如,我們在研究史料的過程中,發現北平和平解放的方式既不是「傅作義起義」,也不是「投降」,而是毛澤東和傅作義共同創造的「陣前繳械」。我們在戲中由毛澤東邊看電報邊吃羊肉一場戲,向觀眾傳達了這個理念。

575號鏡頭 特寫拉半身

辦公室里。桌上一盤炒土豆絲。

毛澤東邊吃飯邊看著材料。

576號鏡頭 中景

炊事員又送上一盤菜。周恩來進門。

毛澤東眼睛不離材料,筷子伸向菜盤。

577號鏡頭 特寫

筷子在盤子裡夾著,卻什麼也沒夾起來。

578號鏡頭 近景

周恩來看著。

579號鏡頭

毛澤東感覺到了什麼,抬起頭來笑了:「恩來!」

580號鏡頭 中景

周恩來:「你吃,你吃。」

毛澤東:「你覺得這個味道怎麼樣?」

周恩來湊上前指指菜:「這蔥爆羊肉是不是有點膻味兒?」

581號鏡頭 中近景

毛澤東知道搞岔了,笑了笑:「我是說傅作義發明了『戰場移交』

這個詞你覺得味道如何?坐。」

在這兩段戲中,我們抓住了毛澤東在決策的關鍵時刻思考問題的「入境」狀態,讓觀眾去感覺毛澤東的心靈律動。拍《大決戰》時也要研究毛澤東,他是跳躍型思維,經常是逆向思考問題,很有意思。調出傅作義的王牌部隊35軍,並在張家口一帶加以殲滅,是抑留傅作義於華北的一個重要部署。可是在實施過程中,東野先遣兵團和華北第二、第三兵團出現了偏差,眼看35軍就要跑回北平,毛澤東發火了,影片濃墨重彩地表現了毛澤東在這緊要關頭的感情起伏和性格變化。在堵截國民黨35軍的過程中,毛澤東是曾經嚴厲批評過東野先遣兵團和華北第二、第三兵團的,有電報為證。可是毛澤東在雪地里站了兩個小時,周恩來拒穿大衣勸毛澤東回屋等戲卻是虛構的,但有許多親身參加過平津戰役的老同志都認為這場戲很真實可信。

《大決戰 平津戰役》拍攝現場,韋廉導演給演員說戲。

對於一部電影中的角色,編劇、導演、演員在創作過程中絕對不能先定位其是好人還是壞人,是普通人還是英雄。無論什麼角色,首先他們都是人,判斷一個人是好人還是壞人是以一個人的社會活動的結果為準則的,藝術作品對角色事先定調好人壞人,必然會導致角色臉譜化、思想概念化和作品模式化。傅作義是平津戰役中的一個重要人物,也曾是一位抗日名將,他在抗戰期間曾向延安要了一百名共產黨幹部到自己的軍隊中擔任指導員。他既想保存實力,保住自己的地位,又擔心打爛北平壞了自己的名聲。所以,平津戰役的最終結局——那個既不是陣前繳械投降,又不是反戈一擊起義的「北平方式」正是毛澤東和傅作義共同創造的特殊方式。影片中,我們始終把傅作義置身於與共產黨、與蔣介石、與他自己部隊內部,甚至與他自己的女兒的種種矛盾的焦點上。由於傅作義在華北的特殊地位,以及淮海戰場形勢的急劇發展變化使蔣介石不得脫身,在平津戰役中實際上就是傅作義和毛澤東直接對壘了。刻畫好傅作義這個形象是《大決戰 平津戰役》創作的重要課題之一,當傅作義決定在《關於和平解決北平問題協議實施辦法》上簽字的那一刻,我們有意抻長了鏡頭的時間,並細膩地表現了他通過電話作出決定的全過程,以此充分展示出傅作義面對重大決定時細膩的、複雜的、矛盾的內心活動,刻畫出這個人物的性格特點,使這個人物在中國革命歷史關頭起到的特殊作用得到真實可信的展現。

影片中,我們還拍攝了傅作義四次照鏡子的戲:第一次是傅作義剛從南京應付完蔣介石回到北平,又接著考慮如何對付共產黨,讓女兒傅冬菊給毛澤東發電報之前;第二次是聽到新華社廣播把傅作義列為第四十三名頭等戰犯的消息後,傅作義砸碎了鏡子,注視著鏡子中自己那張變形的臉;第三次是看完第二次談判紀要,準備交出兵權到南京去請罪;第四次是北平和平解放後至去西柏坡之前,傅作義看著自己摘掉了帽徽和胸標的軍裝,問一旁的鄧寶珊:「你看我像不像個俘虜?」由於篇幅關係,完成片中只留下了兩次照鏡子的戲。傅作義是否這樣照過鏡子,史料中並無記載,但是熟悉傅作義的人都一致認為,傅作義喜怒不形於色,為人內向,城府很深,從他的性格、愛好、文化層次和修養來看,傅作義用照鏡子這個動作來從矛盾和痛苦中尋求自我解脫是合情合理的。藝術允許虛構而且必須虛構,沒有想像和創造的作品不是藝術品,虛構的根據是什麼?根據生活,根據他本人一貫的性格。

在傅作義的造型上,我們要求隨著其思想脈絡、思想情緒的發展變化而發展變化。在傅作義燒日記的一場戲中我們對他的設計是:斑白的頭髮和鬍子,偏青色的臉色,淺色的毛衣外面套一件深色的棉背心,形體有些佝僂,與影片開場時的傅作義形成了鮮明對比。頭髮、鬍子、膚色和服裝以及形體等在此已不僅僅是銀幕形象的外在形式了,而是被當作可以「說話」的影片內容本身了。

傅冬菊這個人物既是傅作義的女兒,又是中共地下黨員。我們從對崔月犁、段清文等人的訪談中知道,傅冬菊對平津戰役的勝利做出特殊貢獻,是她把傅作義的動向及時地報告給地下黨組織。頭天傅作義情緒上的細小變化,第二天西柏坡就能知道。拍攝《大決戰 平津戰役》時,傅冬菊尚健在,她對過去一些表現她的電影、話劇和小說等是不滿的。那種不顧當時的歷史條件、特殊環境和特定的人物關係,一味地編造戲劇衝突,過分地誇大或歪曲傅冬菊的作用的做法,都是對歷史和藝術的不負責任。歷史的把握和藝術的表現都存有各自的自由和局限,影片努力把這二者在傅冬菊這個人物身上有機地統一起來。我想強調兩人的父女關係,拍攝時我叮囑飾演傅冬菊的演員陳紅梅:「你不要演一個地下黨,就演一個女兒。她對父親的影響是傳達給他一些信息,讓父親自己做出決定。」而在父親最終要簽字時,傅冬菊在父親終於做出正確選擇後感到欣慰,也對一代名將最後的歸宿感到唏噓。她含著熱淚對父親說,以後你回老家我陪著你。這種富於人情味的父女關係的處理受到多位專家的一致好評。

韋廉導演在組織拍攝。

對於歷史事件和歷史人物要實事求是,要用歷史唯物主義和辯證唯物主義做全方位的審視,在創作中絕不能測風向、看行情,不要「為尊者諱」。

林彪是三大戰役中的重要人物,我們必須正視他。他是平津戰場上的首席指揮官,也是《大決戰 平津戰役》中的一個熱點人物。我們是這樣處理林彪的出場的——東野進關後,指揮部第一個落腳點設在河北薊縣孟家樓村。當隨員們還在忙碌著收拾屋子和往牆上掛地圖時,林彪已經站在尚未拼接好的地圖前考慮跟進部隊的行軍路線了,劉亞樓向林彪報告著各縱隊當日到達的位置:

317號鏡頭 半身

林彪從劉亞樓手中接過指示棍:「隨後跟進的第一、第二、第十三

縱隊不必再繞行冷口,直接走這裡——」舉起指示棍。

318號鏡頭 半身

林彪(背)將指示棍自地圖上方向下划動,指向牆上一塊尚未釘

上地圖的位置。

319號鏡頭 近景

林彪:「山海關。」

320號鏡頭 特寫拉半身

指示棍的頂端在地圖空缺處敲了三下。兩個戰士入畫,迅速地在

空缺處補上印有「山海關」字樣的地圖。

321號鏡頭 半身搖半身

林彪側過身詢問地看著一旁的羅榮桓。羅榮桓點頭:「我看可以。」

劉亞樓的畫外音:「林總。」

林彪轉回身。

劉亞樓湊近林彪提醒地:「軍委要求我們秘密入關。」

林彪:「我們已經在敵前展開,沒有什麼秘密可言了。命令跟進部隊走山海關入關,直插天津、塘沽。」

我們這樣處理的用意是:東野作戰處長蘇靜說,在真實生活中林彪是有看地圖的習慣的,並且在地圖前一站就是幾個小時。我們用環境的「動」反襯林彪的「靜」,一下子就把林彪的大將風度帶出來了。

平津戰役是靠幾百萬士兵通過無數次大小戰鬥打下來的,是靠人民群眾的援助支撐下來的,表現好士兵和若干次局部戰鬥以及人民群眾的援助,使之成為影片中烘托環境、傳達情感、表達內涵的有機部分,是我們創作的又一任務。影片中,士兵和人民群眾基本上是作為群體出現的。

韋廉導演在拍攝現場。

對影片中的國民黨軍,我們並沒有做概念化的處理。還記得當時採訪原國民黨將領黃維,他反覆強調一句話:「哎呀,你們拍吧。但是別把我拍成一個抱著小狗整天吃喝玩樂的人啊,我是個軍人!」採訪原國民黨35軍軍長郭景雲的兒子時,他說:「我父親是個軍人,他是跟共產黨作對,但他不是座山雕。他很帥,很男人,他最愛唱《保衛黃河》。」我們在《大決戰 平津戰役》里不能醜化地去拍國民黨軍。無論是聽宣讀《關於和平解決北平問題協議實施辦法》時痛哭流涕、寧死也要效忠蔣介石的第四兵團司令李文,及新保安戰役中自殺身亡的35軍軍長郭景雲等高級軍官,還是新保安城樓上堵缺口的35軍士兵們,在影片中,我們表現了他們作為軍人恪盡職守的那一面。這更能令人深思:就是這樣一支用洋槍洋炮武裝的盡職盡力的軍隊為什麼會成為人民解放軍的手下敗將?如果把國民黨軍表現得一擊即潰,那麼勝利的來之不易從何談起?為正義而戰的英雄主義又怎樣體現?

旁白和字幕的運用是影片文獻性風格化的手段之一。旁白和字幕不是畫面的附貼物和「補丁」,它們要放得開,收得攏,高屋建瓴,運用自如,成為影片不可分割的組成部分。把握旁白情緒的準確性十分重要,在錄製旁白前,我在每段旁白上都標明了音樂表情符號。張家聲很有經驗,實錄時十三段旁白三個小時就按要求錄完了。為了使影片結尾更緊湊,我們把「永定門換防」「美國駐華聯合軍事顧問團撤離南京」「蔣介石游溪口」「河南商丘淮海總前委議渡江」四場戲的四段旁白加上音樂糅合在一起,不使其斷開,從而給人以整體感。

韋廉導演在拍攝現場給演員說戲。

歷史題材影片的創作首先是要「沉下去」,沉到浩瀚的歷史中去,越深越好。不沉下去,創作就變成了無源之水、無本之木。其次還得「跳出來」,藉助想像和電影藝術的翅膀跳出來,達到飛躍和升華。不跳出來就沒有發現,沒有創造,沒有電影藝術可言。沉不下去對不起歷史,跳不出來對不起藝術。這個「沉下去」—「跳出來」的過程就是把歷史變成電影藝術的過程。

對於《大決戰 平津戰役》來說,我們沒有囿於那種簡單、表面意義上的大片創作,而是把體現有靈魂、有個性特色和具有中國式的戰爭史詩格局,作為《大決戰 平津戰役》的始終追求。