中國歷史綿延數千年,城市改名非常普遍,避諱、朝代更替導致的行政區劃變更、民族和諧、歷史文化傳承等因素都是改名的主要原因。總的來說,因政治因素改名的較多。

而改革開放以來,城市改名又多了一個新的原因——旅遊。典型的如雲南「香格里拉市」原名「中甸縣」,湖南「張家界市」原名「大庸市」,四川「都江堰市」原名「灌縣」。將城市與旅遊資源融為一體。

黃山奇景

20世紀80年代,安徽省撤「地區」設「地級市」的時候,安徽各地區基本都沿用了原地名。但安徽在已經存在縣級黃山市的基礎上,還要將「徽州地區」改名為地級「黃山市」。

地級黃山市成立前的徽州地區

然而,這次改名在此後幾十年里爭議不斷,被稱為「中國最失敗的城市改名」。黃山市當地人大代表和民間多次提議將名字改回「徽州」,至今仍在奔走呼籲。

黃山景區正常情況下每年接待遊客350萬人以上

每年黃山市能吸引約7000萬人次的遊客。而初到黃山市的遊客,往往會對當地「黃山市」、「黃山區」、「徽州區」、「黃山風景區」的名稱產生混淆,讓遊客摸不著頭腦。

那麼,當年為什麼要把孕育了「徽文化」的「徽州」,全面向「黃山」靠攏呢?

黃山可以同時指代黃山風景區、黃山市、黃山區

一、亦儒亦商的徽州

今天的地級黃山市位於安徽省最南部,與浙江、江西兩省交界,疆域主要繼承自明清時的徽州府,但現在的地級黃山市與明清時期的徽州府並不完全重疊。

黃山市位於安徽省最南部,與浙贛兩省交界

除了地級黃山市的現有區域外,安徽的績溪縣(宣城市)和江西的婺源縣(上饒市)歷史上都曾屬於徽州府。

婺源和績溪都不再屬於徽州(現黃山市)

「徽州」之名,始於北宋宣和三年(1121年),簡稱「徽」,下轄歙縣、績溪、黟縣、祁門、休寧、婺源六縣,州治在歙縣縣城。

經過元朝的徽州路,到明清兩代的徽州府,所屬六縣一直沒有變化。

徽州一府六縣的格局八百年沒有變化,形成牢固的徽州認同

徽州的地形以山嶽丘陵為主,黃山的主景區在古代屬歙縣境內,黃山山體在歷史上處於池州和徽州的分界線,是兩地的「界山」,部分山體歸屬相鄰的太平縣。

而太平縣在古代並不屬於徽州府管轄,而屬於池州。

太平縣長期歸屬池州,因此黃山並不算是徽州獨有

在明代旅行家徐霞客發出「五嶽歸來不看山、黃山歸來不看岳」的感嘆後,黃山之美才廣為人知。

徽州自古便有「八分半山一分水,半分農田和莊園」的說法,農業先天不足,又正好處於多省交界之處,因而自古便有外出經商的傳統,以販賣本地出產的茶葉及所需的糧食為主。

在徽商的推動下,徽州茶葉一度占到清朝外銷茶葉的主要份額

「徽文化」的興起主要歸功於兩個原因:一是公元3世紀東漢末年以來,中原文化數次南播,在徽州留下了歷代中原文化的痕跡。

另一個是徽州出了一位「聖人」朱熹。朱熹祖籍徽州婺源縣(現屬江西省),理學的標誌性人物,理學是北宋以後儒家的主流學派,影響十分深遠。

在理學的影響下,加上經商帶來的富庶,使徽州人格外重視文教,宋元以來建有各類書院多達260座,居全國前列。

明清兩代考中舉人者996人,考中進士者618人,將近20位徽州籍狀元,人數並不遜於蘇南、浙北地區。

徽州府

明清兩代「徽文化」的代表是徽商,源於明中葉的開中折色制,允許商人以銀兩購買鹽引,徽州由於距離兩淮和兩浙兩大主要鹽場都很近,又有成熟的銷售網絡和雄厚資本,商業和資本規模能與頭號商幫晉商比肩。

相比中國古代其他思想學派,儒家並不太提倡商業,徽州人卻將儒家和商業很好地結合為一體,誕生了有「儒商」之稱的徽商,並創造出獨特的「徽文化」。

徽派建築是最直觀的徽文化表現形式之一,又以馬頭牆為代表

人數眾多、分布廣泛的徽商和徽州籍官員,將徽州獨特的思想、文教,乃至建築、菜系等生活習俗帶到各地,以徽菜和馬頭牆為代表的「徽文化」漸漸成型,影響力超出徽州,遍布全國。

徽商代表人物胡雪岩的故里雖在杭州,卻保留了徽派建築風格

1667年,清朝設安徽省,簡稱「皖」,下轄11府,省會安慶府,「安徽」二字取自安慶府和徽州府,安慶府扼守長江拱衛南京,軍事價值極高,而徽州府經濟繁榮,為省內各府之冠,賦稅占據全省的半壁江山。

安慶+徽州組成「安徽省」,江寧+蘇州組成「江蘇省」

徽州文教經濟興盛還有一個重要的客觀原因:行政建制穩定,從北宋建徽州以來的八百多年,「一府六縣」的格局沒有變化過。

徽州六縣的語言文教、風俗習慣、處世觀念等方面已經高度趨同,很多大宗族分布於六縣,枝繁葉茂根深蒂固,大大加深了徽州人的地域認同。

「徽文化」逐漸成形的同時,由於古代基礎設施不完善,黃山的奇秀風景卻很少有人問津,建過一些道觀和佛寺,但香火不盛,到清朝中後期均已衰敗,黃山變成了一座荒山。

徽州府地圖

二、支離破碎

隨著清廷退位、北洋和國民政府交替,中國的行政體系急劇從古代向近現代轉變。

傳統商業模式的衰落使徽商、晉商等傳統商幫被淘汰,這一切都不可避免地影響到了徽州,一向作為府治的歙縣縣城不僅失去行政中心地位,繁華程度也不再居於徽州首位。

北洋政府1912年廢除府治,徽州六縣直屬於安徽省。1934年,國民政府將婺源縣劃給江西省,這是八百年徽州「一府六縣」格局首次被打破。

「婺源回皖」運動,徽文化的發掘保護得到重視

徽州六縣百姓發起長達十幾年的「婺源回皖」運動,甚至有人喊出「頭可斷、血可流,不回安徽誓不休」的口號。

抗戰一勝利,「婺源回皖」運動再次迎來高潮,並在1947年贏得婺源縣回歸。然而,此舉並沒有阻擋住徽州被分割的趨勢。

江西省婺源縣

「婺源回皖」運動的一個副產品是「徽文化」興起,融合曆代中原文化特色、亦儒亦商的「徽文化」開始受到重視,成為眾多學者尤其是徽州籍人士的研究對象。

黃山旅遊開發始於20世紀30年代,當時山上的寺院都已衰敗

黃山景區的旅遊價值也是在20世紀30年代被挖掘出來的,成立了「黃山管理局」,景區的主入口處位於歙縣湯口鎮。

由於黃山風景獨特,開發潛力巨大,因此一開始就直屬於安徽省,這個傳統一直保留到現在。

1949年解放時,婺源縣由於分屬另一個軍管區,再次劃歸江西省。另外五縣(歙縣、績溪、黟縣、祁門、休寧)的建制也出現了大幅度變化。

考慮到解放時間的不同,安徽省被分為皖北、皖南兩個省級行署區。

皖南行署區駐地設在屯溪,使屯溪的地位超越了歙縣

皖南行署區駐所是休寧縣首鎮屯溪鎮,這裡曾是抗戰時期的第三戰區司令部所在地,行政職能齊全,人口和經濟也已超過歙縣縣城。

1949年5月13日,屯溪鎮改為省轄屯溪市,當時實行「市縣分治」,屯溪市不管轄周邊的縣。

與此同時,「徽州專區」也成立了,建制上接近明清的「徽州府」,但少了婺源縣,多了原屬宣州的旌德縣,專區治所在歙縣,可以算是「徽州府」的另一種回歸。

當年8月,由於皖南行署區駐所遷至蕪湖市,屯溪市改屬徽州專區,代替歙縣成為專區治所,這是屯溪第一次取代歙縣,成為徽州的行政中心。

1952年,太平、石埭二縣併入徽州專區,黃山這才真正落戶徽州

1952年8月,皖北、皖南行署區撤銷,所屬7個專區直接歸入安徽省建制,省會合肥市。

為了便於行政管理,原屬池州專區的太平、石埭二縣,以及原屬宣州專區的寧國縣被劃入徽州專區。

由於一部分黃山山體歸屬於太平縣,這樣一來,黃山主體已全部屬於徽州專區。

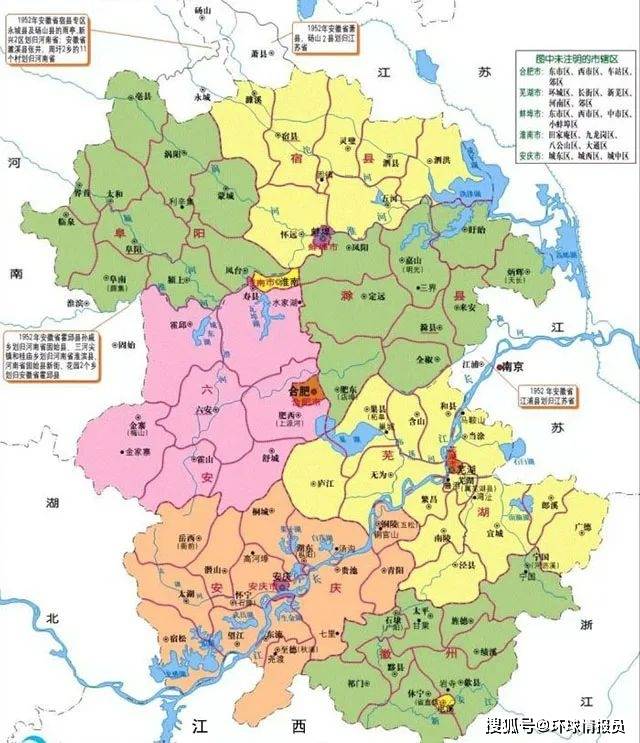

20世紀80年代以前安徽省行政區劃變更頻繁,至1980年,徽州地區(原徽州專區)下轄原徽州府的歙縣、績溪、黟縣、祁門、休寧五縣和屯溪市,再加上新轉入的旌德、太平、石台三縣。

屯溪市經過撤銷和重設後已變成縣級市,依然是徽州地區的治所和唯一的城市。

三、因山而市

改革開放後旅遊業興起,「黃山歸來不看岳」,黃山自然是安徽省旅遊業發展的重點項目。

直屬於省的黃山管理局在1979年重建,黃山風景區的開發建設全面展開,1980年對外開放。

然而,黃山風景區由黃山管理局負責,風景區之外屬於徽州地區管轄,行政上的分割給治安、工商、交通等方面的管理帶來諸多不便,對風景區的下一步發展非常不利,更引起了遊客的不滿和抱怨,以至於多次被《人民日報》點名批評,在全國造成負面影響。

黃山市主城區在屯溪,距離黃山風景區有六、七十公里

於是,安徽省在1984年1月進一步擴大黃山風景區,成立縣級黃山市,以太平縣為主,包括歙縣和石台縣的幾個鄉鎮,基本上囊括了整個黃山。

這個縣級黃山市的人口和經濟規模都達不到設立縣級市的標準,完全是為了黃山景區而設,市長一般兼任黃山管理局的局長。

當時因旅遊景點而改名的城市不在少數,「灌縣」改名「都江堰市」、「崇安縣」改名「武夷山市」等等,黃山市的成立也算是符合時代潮流之舉。

改革開放前的徽州地區經濟上無甚特色,亟需新的增長模式

80年代初期,全國開始撤銷地區改設地級市,有些省如江蘇很快完成了,安徽省則直到2000年才完成全部16個地級市的設立,而其中第一個地級市就是黃山市。

1987年11月徽州地區撤銷,省直轄的地級黃山市成立,原屯溪市改為屯溪區作為市治所,原縣級黃山市改為黃山區,曾經作為徽州治所的歙縣部分鄉鎮改為徽州區,黃山管理局改為黃山風景區管委會,仍由黃山市長兼任。

黃山風景區終年人滿為患,節假日尤甚

全國範圍內的地級市基本上沿用了原地區的名字,地級黃山市卻繼承了縣級黃山市的名字,可見安徽省對開發黃山旅遊資源的決心和力度。相比之下,歷史上的徽州曾因徽商而興盛,如今各方面卻無亮點,安徽省更偏重於黃山也是可以理解的。

地級黃山市只保留歙縣、黟縣、祁門、休寧四縣,石台縣劃歸安慶地區,旌德、績溪兩縣劃給宣城地區。

地級黃山市地圖

跟歷史上的徽州「一府六縣」對比,地級黃山市少了婺源縣和績溪縣,多了原屬池州的太平縣(黃山區)。

黃山市的繁榮景象建立在黃山旅遊產業上

從這個角度來說,古代徽州府與現在的黃山區的聯繫其實並不是很緊密,黃山區(太平縣)在20世紀50年代才劃入徽州地區,因此黃山區並不能代表歷史上的那個「徽州」。

而「徽州」這個地名幾經轉變,最終成為黃山市的一個區(徽州區),由原歙縣部分鄉鎮組成。

如今,黃山市是一座不折不扣的旅遊城市,2019年吸引遊客7400萬人次,無疑是安徽省旅遊最靚麗的一張名片。

四、復興之路

從促進旅遊業發展角度來看,黃山市的成立是成功的,但目前的行政區劃也有一些負面影響。比如,外地遊客一般只知道黃山是旅遊景區,前往甚至到達後才發現,當地還同時存在黃山市和黃山區,此「黃山」非彼「黃山」。

黃山市的主城區在屯溪區,距離黃山風景區有70公里,遊客如果大意的話便有可能增加旅程,帶來不必要的麻煩。

而黃山區主要繼承自原池州的太平縣,直到風景區主入口所在的原歙縣湯口鎮被劃入黃山區後,「黃山區」這個名字才算名副其實。

即便遊客知道大名鼎鼎的「徽州」,但原徽州府治所的「徽州古城」卻並不在現在的「徽州區」,而是位於歙縣。這又更增加了遊客的困擾。

湯口鎮劃歸黃山區後,「黃山區」才名副其實

更重要的是,90年代以後隨著對傳統文化研究的不斷深入,徽文化與藏文化、敦煌文化並稱為中國地方三大顯學,引起國內外的廣泛興趣,恢復「徽州」的呼聲越來越高。

徽文化已經受到許多地方的重視

在外界看來,地級黃山市的名字來自於黃山景區,其發展重點應該在黃山旅遊上,對「徽文化」的挖掘和保護會有不利影響,至少這座城市的歷史底蘊被淡化了。

很多人只知「黃山」,而不知此地也是「徽文化」的發源地;或者很多人來到黃山市旅遊才發現,這裡原來有更悠久的歷史文化底蘊。

北宋建徽州時的治所,位於歙縣,而不是徽州區

相比之下,婺源縣的「徽文化」旅遊似乎更受江西省的重視。婺源縣1934年轉隸江西省,1949年解放後才固定下來,歷史上曾是古徽州一府六縣的重要組成部分。

婺源縣作為江西省「徽文化」的獨苗,成為江西精心打造的旅遊品牌,婺源以徽派古村落風光和「徽文化」為招牌吸引了大量遊客。

婺源是江西省獨一無二的徽文化地區

地級黃山市繼承了古徽州主體的四個縣,而「徽州」卻只是黃山市下屬一個區的名稱,很難作為一個文化品牌打出去。

曾經有人發出這樣的感慨:

「徽州,作為一種文化,離我們很近,卻又漸行漸遠。」

「沒有了「徽州」,安徽何在?」

黃山市幾乎每年都有人大代表提議以「徽州市」取代地級的「黃山市」,甚至有人建議收回婺源和績溪兩縣,完全復原古徽州。

由此可見,城市名改回「徽州」在當地有不小的群眾基礎。

2016年4月,人民日報刊發《地名是我們回家的路》,引起了「徽州人民」的強烈反響。2018年,時任黃山市長首度回應:「改不改名,徽文化都會被傳承」。

《地名是我們回家的路》中關於徽州的部分

但針對這些改名的提案和呼聲,黃山市、安徽省一直以來還沒有明確的答覆。

針對「恢復徽州」的答覆

20世紀80年代將「徽州」改「黃山市」主要是因為那個時代的局限性,對經濟利益的重視超過其他因素,黃山也確實承擔起了這個角色。

徽文化的內涵十分廣泛,京劇就是在徽劇基礎上演變形成的

支持改名的學者則認為,徽文化的內涵十分廣泛,徽菜和徽派建築只是其中之二,徽文化在理學、書畫、醫學、工藝等方面都有獨到之處,同樣具有很高的旅遊價值,宏村和西遞古鎮的開發就是典型的例子。

隨著經濟水平的提高,人們對傳統文化的興趣和歸屬感越來越濃厚,旅遊也不再局限於自然風光,很多對「徽文化」略有了解的遊客,都會為地級黃山市繼承了古徽州主要區域,卻沒有保留「徽州」之名而感到惋惜。

保存至今的古徽州府衙,見證了徽文化興起的過程

古徽州,本來就是一個文化認同感強烈的地方,「一府六縣」的格局保持八百多年之久,形成了歷史底蘊極其厚重的「徽文化」,當地人為此深感自豪。

種種因素相加在一起,「徽州」改「黃山」,才會被許多人稱為「最失敗的城市改名」。

長期作者|霈霖

歷史資深愛好者

責任編輯|Thomas

倫敦政治經濟學院畢業生|環球情報員主編