根本原因找到了?中國籃球與世界脫軌,罪魁禍首或許是這些人

如今的世界籃球,不僅講究快速的小球風,同樣對於一些身材高大的鋒線,也必須要具備一定的持球能力和投射能力,才有可能立足。

舉個例子,德國男籃的華格納兄弟,弟弟弗朗茨-華格納本來就是定義為小前鋒,而哥哥大華格納,此前在NBA則是被定義為一名中鋒,但為了避免成為小喬丹、莊神這樣的傳統內線而遭到聯盟拋棄,大華格納也開始練就出持球進攻。

不僅是男籃,女籃方面,近期U18歐洲杯剛剛結束,入選最佳陣容的基本上都是清一色的高大鋒線球員。不同於NBA是一些3D球員比較吃香,在國際賽場上,這些扮演輔助角色的3D,能派上的用場並不大,而是需要像小華格納這樣自己能夠持球進攻,同時還具備不錯投射能力的高個鋒線,不僅是在進攻端,防守端他們同樣可以給內線球員減輕籃板球拼搶的壓力。

但反觀中國男籃和女籃,在高大鋒線位置上的概念可能並不清晰,男籃方面倒是有曾凡博、張鎮麟這些靜態天賦不錯的高個鋒線,但曾凡博飽受傷病困擾,而張鎮麟又受限於持球進攻能力薄弱,加上去年亞運會上投失絕殺球,飽受輿論壓力,男籃現在在高大鋒線位置上,確實找不出一個能夠接軌國際籃球的「MR.right」。

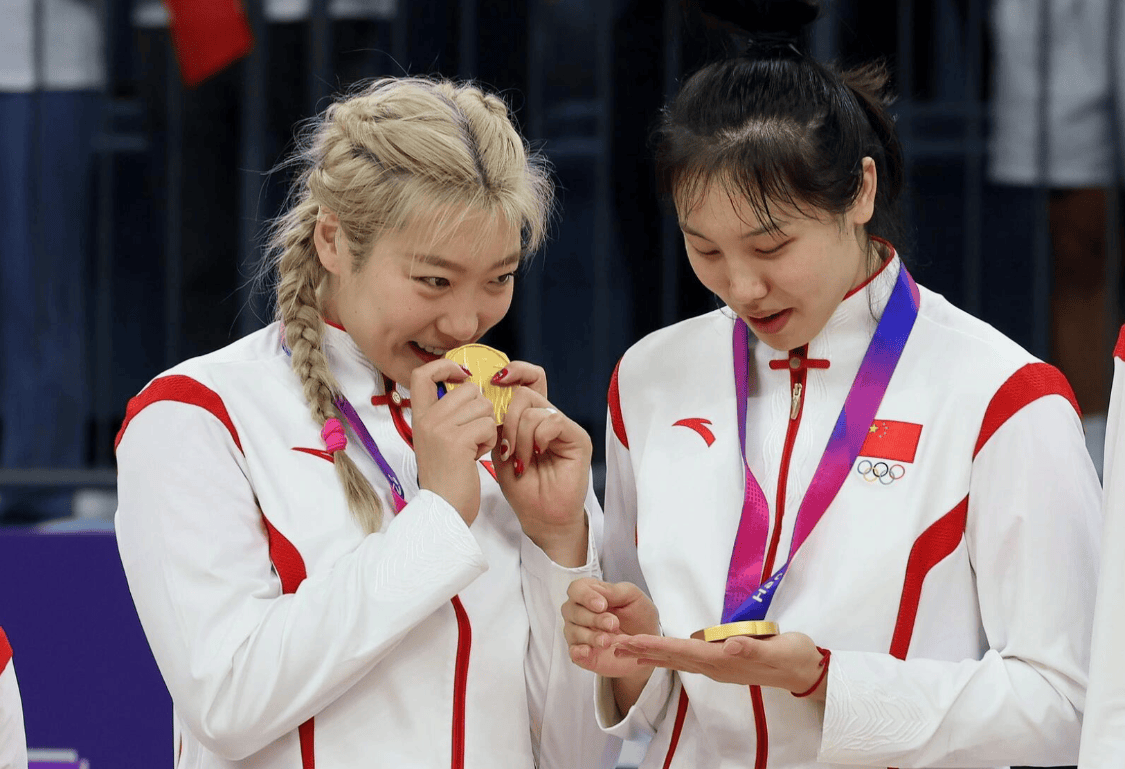

女籃方面就更別說了,鋒線位置上就只有李夢和張茹,但這兩人這兩年的退步大家應該是有目共睹。李夢此前陷入醜聞,加上本賽季又沒去WNBA繼續歷練,如今的能力已經遠非2年前之勇了,而張茹長時間待在WCBA這個舒適圈, 似乎也是在原地踏步。

之所以造成現在男女籃都沒有一個可以和世界籃球接軌的鋒線,某種程度上也是拜國內教練員太過死板導致。這些身材高大的球員,基本上都拿去當做傳統中鋒培養,從小就被禁錮不能持球、不能拉去外線投射的思想,隨著年齡的增長,他們在打法定型後,自然是沒辦法輕易改過來的。

所以,除了球員需要反思,作為教練員,同樣需要去自省。今年日本男籃在奧運會上三戰皆負,但仍然能夠得到球迷的認可,就是因為教練員對於球員的「放縱」,如果不是霍瓦斯對河村勇輝的放養,我們或許也不會看到河村勇輝在今年奧運會的神勇狀態了。