宋制漢服、文人雅集、詩文相和,琴、棋、書、畫、茶、酒、香匯聚一堂,古風宋韻躍然舞台之上。端午期間,國風懸疑舞台劇《清明上河圖密碼》在上海話劇藝術中心開啟首演,作為當下戲劇舞台並不多見的舞台劇類型,這部製作精良的古風懸疑劇在首演之後收穫了眾多好評,並開啟了加演場次。

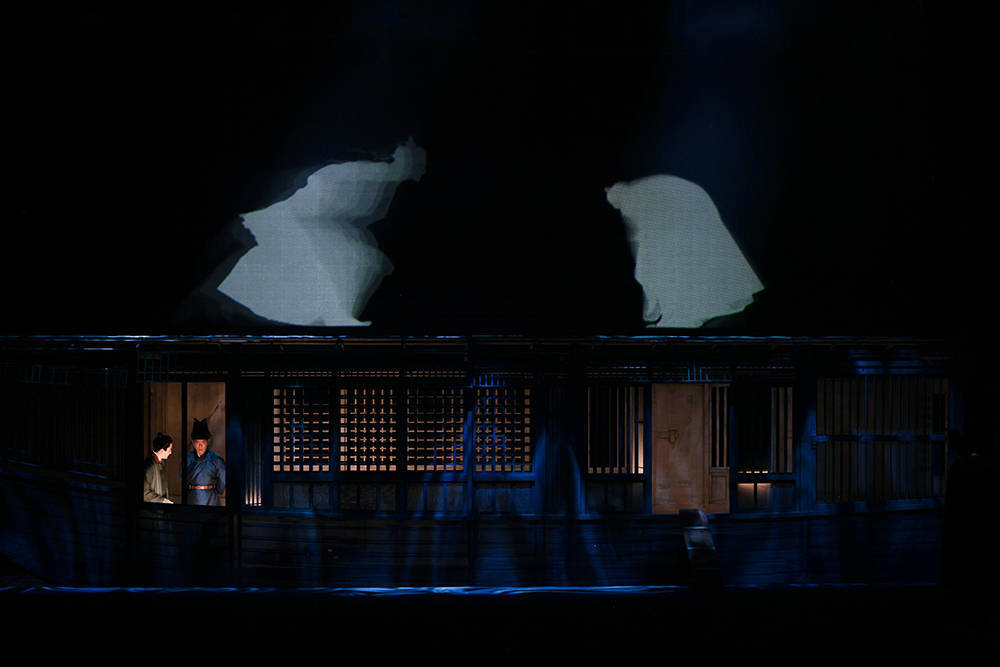

《清明上河圖密碼》劇照

《清明上河圖密碼》改編自同名小說,是作者冶文彪歷時十年而成的長篇巨著。全書共六冊,融合歷史與推理懸疑。原作以名畫為切入點,又從名畫中帶出故事,將畫卷中824個人物逐一賦予故事。作者試圖以紀實的方式去描繪畫中每一個人的故事,考究地給他們真實的名字和身份。與此同時,小說也最大限度復原了北宋生活的方方面面,同時又給這個故事設置了上百個迷局。

《清明上河圖密碼》劇照

對於自己的小說被改編成舞台劇,冶文彪說,「說實話,我幾乎沒有辦法想像這個故事竟然能用話劇的形式展現出來,如果期待的話,我期望話劇版能有宋代的文化情韻和風骨,能展示出傳統士子的明與暗、對與錯、愛與恨的衝突。給觀眾帶來一種文化的震撼和歷史的反思。」

舞台劇《清明上河圖密碼》歷時4年籌劃被搬上舞台,由馬楠擔任編劇,王駿曄執導,沈力擔任舞美設計,呂亮作曲。因為原作體量龐大,此次的舞台劇就選取了原著中「梅船案」與「八子案」。

《清明上河圖密碼》劇照

全劇一開場,立春的一次文人雅集,彈琴作詩、揮毫落紙,一場八位北宋摯交文人間因「王安石變法」而引起的關於「新舊黨爭」的辯論也由此展開。劇組在音樂、服裝、禮儀、生活方式等各方面都希望再現宋代美學。整部劇從開場就力圖再現宋代的文化雅趣。

劇中演員因此歷經三個月密集培訓的成果,導演王駿曄提到:「我在挑選演員時,就囊括了好幾位本身就有才藝的青年演員,他們或會寫書法或有戲曲、武術功底,進組後還特地邀請了不同領域的老師,教演員宋朝禮儀、練習當時的儀態,精進書法琴技,學習點茶打香印。」

在雅集中伴奏的一曲《春啟》,便是演員在舞台上現場演奏的古琴曲,但在建組之初,演員對古琴演奏幾乎是零基礎。劇中的音樂也選用簫、古箏、琵琶等傳統樂器進行創作,以實現全劇獨具美學特點的音樂風格和氛圍。

《清明上河圖密碼》劇照

舞美和服飾也是全劇的亮點。舞台整體的構造來源於中國建築木作的樑柱結構,所有舞台物件都由木質材料通過不斷重組來產生,不同的形制、不同的體量的木料縱橫相交、層層疊疊,構成一張巨大的迷網。而劇中有一處情節,案件中大船憑空消失的障眼法在舞台上得以完整還原,更是引來觀眾驚嘆。

劇中服飾也以宋代書畫為美學圭臬,儘可能復刻宋朝服飾、面料的制式,細節輔以手繪紋樣與手工縫製。劇中女性角色身著的「抹胸+褙子」就是宋朝女性最典型、最時興的裝束,劇中開封府左軍巡使顧震服飾使用的錦緞則不同於文人角色身上的粗麻。色彩則以低飽和度的藍、綠、灰、棕等顏色表達宋人衣袍素雅、返璞歸真的審美情趣。

《清明上河圖密碼》人物眾多,整部劇也因此有許多角色,集中了眾多演員,包括賀坪、郭林、何易、呂游、王也農、張羴、白倬銘等共同出演。

《清明上河圖密碼》劇照

紛紜的人物先後登場,雖然增加了全劇的「燒腦程度」,卻也是原作者創作的起點之一。「《清明上河圖》應該是傳世名畫里第一幅大規模表現市井文化的作品,畫里人物近千,卻一視同仁,不分貴賤,對我而言,這種平等精神是這幅畫最珍貴最偉大的地方。從畫中能無比真切看到一個活生生的時代場景和生活實況,幾乎像一張巨幅的實景照片。作為一個寫故事的人,看到這樣的巨大場景和熙攘人群,更沒辦法克制講述的衝動。」