如何看待當前宏觀經濟形勢與政策

1978年改革開放以來,一直到2012年,中國的宏觀經濟形勢經歷過多次波動,基本上是呈現熱—冷交替的周期性波動,兩三年或3-5年一變。但是從2012年到現在,GDP增速呈現出持續放緩的狀態。今年能不能實現經濟增長目標是非常重要的。如果聽任經濟增速繼續放緩,可能就會形成一種固化的消極預期。這種預期會影響人們的消費、投資行為,它會自我實現,從而進一步影響經濟增速,所以我們必須要讓經濟穩下來,讓它得到恢復。

合理設定通脹目標

2012年3月以後我國的PPI開始負增長,在此後的十多年裡大部分時間都是負增長。從2012年以後,我國的CPI基本上是在平均2%左右,最近幾年是1%左右,甚至0左右。

在關注通貨膨脹的時候,很多國家政府都是盯住一個通脹目標。如果定的通貨膨脹率目標是2%,通貨膨脹率高於2%就要採取措施抑制通脹;一旦通貨膨脹率低於2%,政府就會採取擴張性的財政貨幣政策,使通貨膨脹率回到2%的水平。

我國通貨膨脹率最高的時候是24.5%,那個時候大家很驚慌。如果通貨膨脹率跌到3%以下,大家就不關心這事了,認為這是好事情。其實從宏觀層面看,這也是不好的,通貨膨脹率下降,對消費者來講可能是個好事,但對於生產者、企業來講卻不是好事。因為企業賣不出價錢,沒有利潤,反過來會影響收入,最後還會影響消費。

所以一般來說,國家的宏觀經濟治理都要有一個通脹目標,西方國家是2%,作為發展中國家,2%實際上太低。而且發展中國家容易在統計上高估通貨膨脹率。例如,如果統計上是2%,實際上可能只是1%,為什麼?因為統計有時候難以把質量的改善算進去。比方說,同樣一個東西賣同樣的價格,但是後面的東西質量提高了,雖然價格一樣,實際上等於價格是下降的。

我認為,我們的通脹目標至少定在3%。長期以來政府在談論控制通貨膨脹的時候也傾向於把它定為3%,有時候定為4%。國際貨幣基金組織首席經濟學家曾建議,發展中國家把通貨膨脹率定在5%,一旦通貨膨脹率高於這個數,就要採取緊縮政策。

慢變量不能解釋短期經濟波動

在討論中國經濟增速時,一種主流觀點認為這是由基本面決定的。基本面包括什麼?人口老齡化、環境污染、規模收益遞減等等。

不過,我們需要弄清楚,這些是慢變量,確實對經濟增長有影響。但是,當我們想解釋為什麼今年經濟增速下降時,用這個原因是解釋不通的。慢變量不能解釋短期的季度性的經濟變化。

舉一個例子,現在中國確實是人口老齡化。人口老齡化應該是什麼?是企業想僱工而找不到工人。現在的問題又是什麼呢?是失業問題,是年輕人不好找工作,所以不能單純用人口老齡化來解釋目前的就業問題。

當然從長期來講,慢變量會發生作用,它的作用是以一種集腋成裘的方式來產生影響。

分析經濟問題要講究「抽象層次」,不能跳躍、不能泛泛而論,不能作「假解釋」。所以經濟學在一定程度上是邏輯學。

不能把結構調整和宏觀調控混為一談

經濟學家要避免把不同層面的東西、此時的「因」和彼時的「果」混為一談。

從宏觀層面看,過去講資本主義世界發生的經濟危機,就是生產過剩的經濟危機,在宏觀層面實際上就是有效需求不足。但在產業層面,比如鋼產能過多,水泥產能過多,甚至汽車產能過多等,這是一個結構性的問題,是產業層面的問題。這兩方面問題不能混為一談。

如果通貨膨脹率和經濟增長速度都是下降的,就說明宏觀經濟是處於有效需求不足狀態。此時的產能過剩與有效需求不足是等價的概念。所以在考慮宏觀經濟政策的時候,要盯住反映宏觀經濟狀況的經濟增長速度和通貨膨脹率,而不是盯住某一個特定的產業,哪怕這個產業規模比較大。而且,此時的產能過剩往往是彼時(前2-3年)投資過度而不是當期的投資過度造成的。壓縮當期的有效需求無法影響已經形成的產能,只會使有效需求更為不足(或「產能過剩」更為嚴重)。

當初我們採取4萬億刺激政策後,很多年來不太敢採取擴張性的財政貨幣政策。原因是什麼?我認為一是擔心「產能過剩」,這又源於沒有明確區分宏觀層面和產業層面的「產能過剩」以及形成當期產能的前期投資和當期需求之間的時間差。二是擔心中國的高槓桿率,特別是政府企業的槓桿率太高,就是借的錢太多了,認為沒有執行擴張性財政貨幣政策的空間,特別是沒有實行擴張性財政政策的空間。

我們應該考慮一下該使用什麼指標來決定宏觀經濟政策的方向。剛才講了一個是通貨膨脹目標,一個是經濟增速目標或者就業目標。但這些年來我們考慮的東西不光是經濟增速和通脹,而且要考慮房地產價格、股票價格,還有產能過剩的問題,所以我們的宏觀經濟政策目標是非常多的,多了之後就容易顧此失彼。

由於經濟增速持續放緩,我們本應採取擴張性的財產貨幣政策,但是又擔心房地產價格失控,擔心金融不穩定等等,所以我們堅持「不採取短期刺激、不擴大赤字、不超發貨幣」、不搞「大水漫灌」。擔心是有必要的,但宏觀經濟政策工具是有限的,它對於許多重要問題沒法處理,它只是來解決宏觀經濟問題的,其他如股票市場價格、房地產價格等等需要用其他政策工具處理。例如,在出現通縮的情況下,政府是不能根據股票價格的變動來改變宏觀經濟政策的。對房地產也應是這樣。

還有一個就是把結構調整和宏觀調控混為一談。結構調整是個比較長期的問題,比如說戶籍制度改革、產權保護等等,這些都是要做的。但這些東西跟執行擴張性的財政貨幣政策並不互相矛盾,因為兩個事情可以同時做,不能用結構改革的重要性來否定執行擴張性財政貨幣政策的重要性和必要性,除非經濟增長會妨礙結構改革,或不進行結構改革就無法執行擴張性的財政貨幣政策。

刺激經濟靠消費還是投資

面對今年的經濟挑戰,該怎麼辦?兩種思路——刺激消費或是刺激投資。增加消費和投資都能增加有效需求。問題是如何刺激消費。消費本身是收入的函數,是收入預期的函數,是資產的函數。如果後者表現不佳,很難讓消費有比較強勁的增長。

比如說給消費者發錢,這能夠起一定作用,但到底能起多大作用?減稅如何?根據國家統計局公布的數據,2023年全國個人所得稅總額達到14775億元。它本身就不多,再減幾個百分點,對經濟刺激作用也不大。再者,減稅就一定增加開支嗎?改善整個社保體系,也是個方法。但它需要時間,因為它非常複雜,不是想改就能改的。中國存在收入和財產差距過大的問題。通過收入和財政的適度均等化是可以增加消費的。但這不是宏觀調控問題而是社會和政治問題。這個問題需要解決,但難以對增加有效需求起到立竿見影的作用。總而言之,我認為,用消費來帶動經濟增長是比較困難的。

那麼如何做才能使經濟增長?我認為只有基礎設施投資,因為基礎設施投資本身並不需要以經濟增長為條件。基礎設施投資本身會促進收入增長,然後促進消費的增長,形成良性循環。而對於消費來說,如果沒有經濟增長,哪怕政府發錢也很難實現經濟增長。如果政府給百姓發錢,百姓不看好經濟,就會把錢存起來,還是不起作用。所以,我覺得真正有意義或者能夠在短期見效的還是基礎設施投資。

基礎設施投資還有很大空間

對於基礎設施投資,有學者反對的一個最重要觀點是基礎設施投資已經飽和,這是一個錯誤的觀點。

什麼叫基礎設施投資?基礎設施投資是那些不賺錢、甚至不應該賺錢的項目。打個比方,蓋一個燈塔,所有的輪船、漁船都受益了,去哪收他們的錢?基礎設施投資提供的是公共產品,公共產品是不能夠要求商業回報和現金流的,要看它的社會效果。

基礎設施投資並不是一個狹義的範圍,不只是「鐵公機」。蓋醫院、蓋養老院,這都屬於公共基礎設施投資,這種資金投下去,就會變成一些人的收入,它就能刺激消費刺激經濟了,而且還能通過「擠入效應」進一步刺激經濟其餘部分的增長。所以不能把基礎設施作非常狹隘的理解。

我們的基礎設施投資遠遠不是過剩。舉個例子,我家旁邊的電桿子上的線,幾百根線都裹在一起,我不知道以後它怎麼收拾。這種狀況在國內一些城市很常見。再比方說,我們的排水系統也有很大的更新需求。據權威部門計算,僅此一項國家就需要投入4萬億元以上的資金。從國際比較看,我國基礎設施建設總量領先、人均不足。在「兩重」領域,中國的基礎設施投資不但沒有飽和而且可能依然嚴重不足。

持續向市場釋放積極信號

今年只剩下不到3個月了,雖然我堅決主張擴張性的貨幣財政政策,但我們的時間可能不夠,匆忙上陣可能帶來很多問題,要汲取4萬億的經驗教訓。所以節前我建議政府儘快公布一個大規模、綜合性的一攬子計劃。

這段時間,我特別高興看到央行、財政部、發改委等部門都在向市場釋放積極信號,增加信心,鼓舞士氣。很多事情今年來不及干,可以明年接著干,行動上不能操之過急,但政策信號的釋放不能拖延。

對當前中央各部委推出的一攬子增量政策,我覺得大方向正確了,不足之處我們是可以加以彌補的,希望政府及早出台一個不僅能夠鼓舞人心而且是一個比較系統、比較具體的刺激計劃,這樣大家能看清我們今後要往哪個方向走,要向哪個方向努力。對中國經濟發展的前景,我們抱有信心。

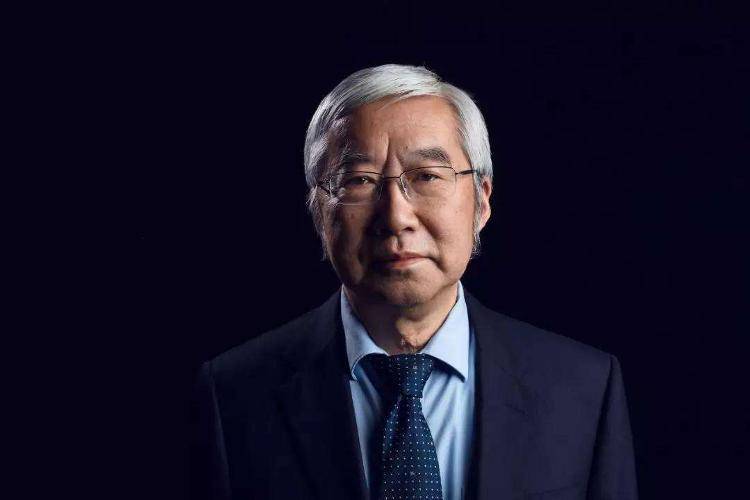

(本文根據余永定教授10月17日在山東大學經濟學院「薛暮橋大講壇」上的演講摘錄整理報道,內容經作者本人審定。)