時代變了!突然叫停12省市基建,我國經濟還能否繼續高速增長

從萬里長城到世界最大的高鐵網絡,中國的基建實力一直令世界矚目。"基建狂魔"這個稱號,既是讚譽,也是對中國快速發展的生動寫照。短短几十年間,中國完成了已開發國家近百年的建設成就,高樓大廈拔地而起,縱橫交錯的公路網絡連通天南海北。

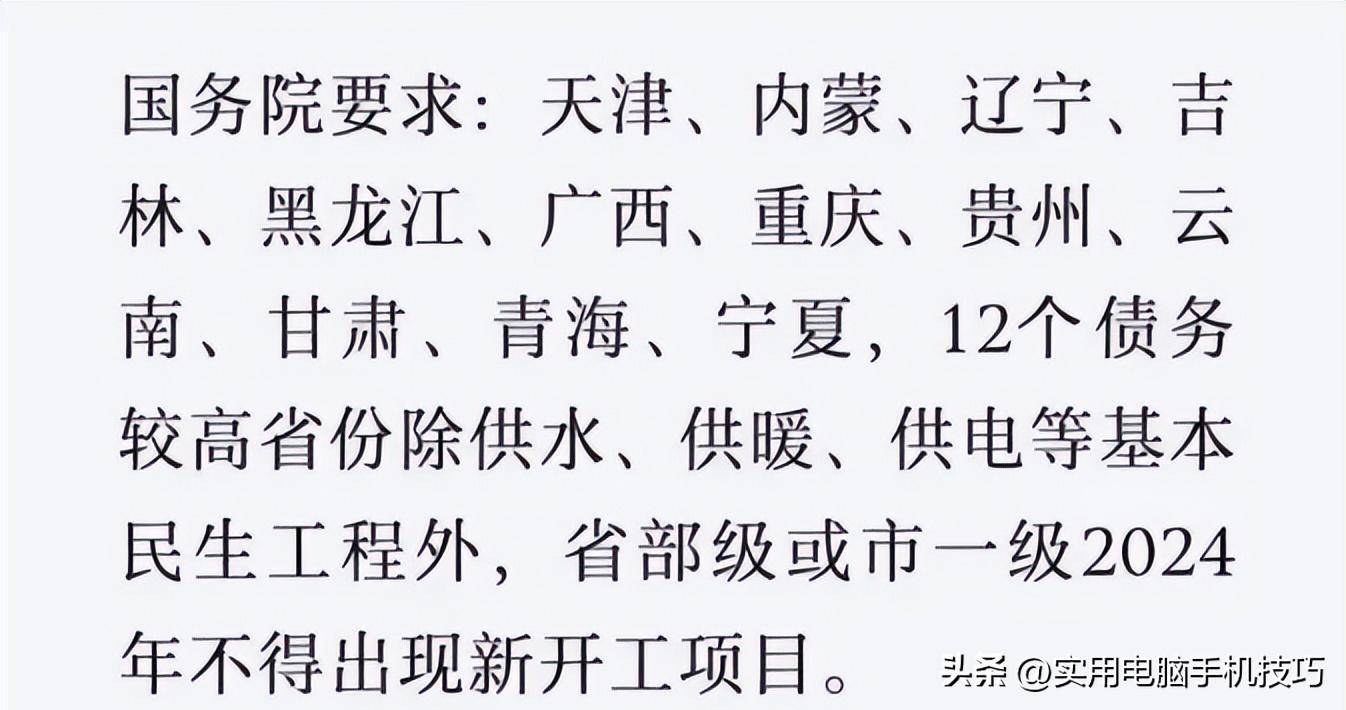

然而,2024年,一個意想不到的轉折點悄然而至。12個省份同時按下基建項目的"暫停鍵",這場突如其來的"剎車"行動,讓許多人感到困惑不解。

難道曾經被視為經濟增長引擎的基建,如今竟成了負擔?這背後究竟隱藏著怎樣的經濟密碼?為什麼國家要在此時此刻叫停大型基建項目?更重要的是,這個決定會給我們的未來帶來什麼樣的影響?

基建狂歡的落幕

曾幾何時,塔吊林立的城市天際線是中國發展的象徵。然而,這場轟轟烈烈的基建盛宴,正悄然落下帷幕。地方政府的財政狀況,猶如一個被戳破的氣球,正在快速萎縮。

以青海省為例,其債務率高達驚人的739%。這意味著什麼?簡單來說,青海省每創造1元GDP,就背負著近8元的債務。這樣的財政狀況,就像是一個人背著一座大山在奔跑,每一步都異常艱難。

過度基建帶來的後果,遠不止債務高企。那些耗資巨大的項目,正在成為地方政府難以承受的重擔。維護成本高昂,使用效率低下,這些問題如同附骨之疽,讓地方財政雪上加霜。

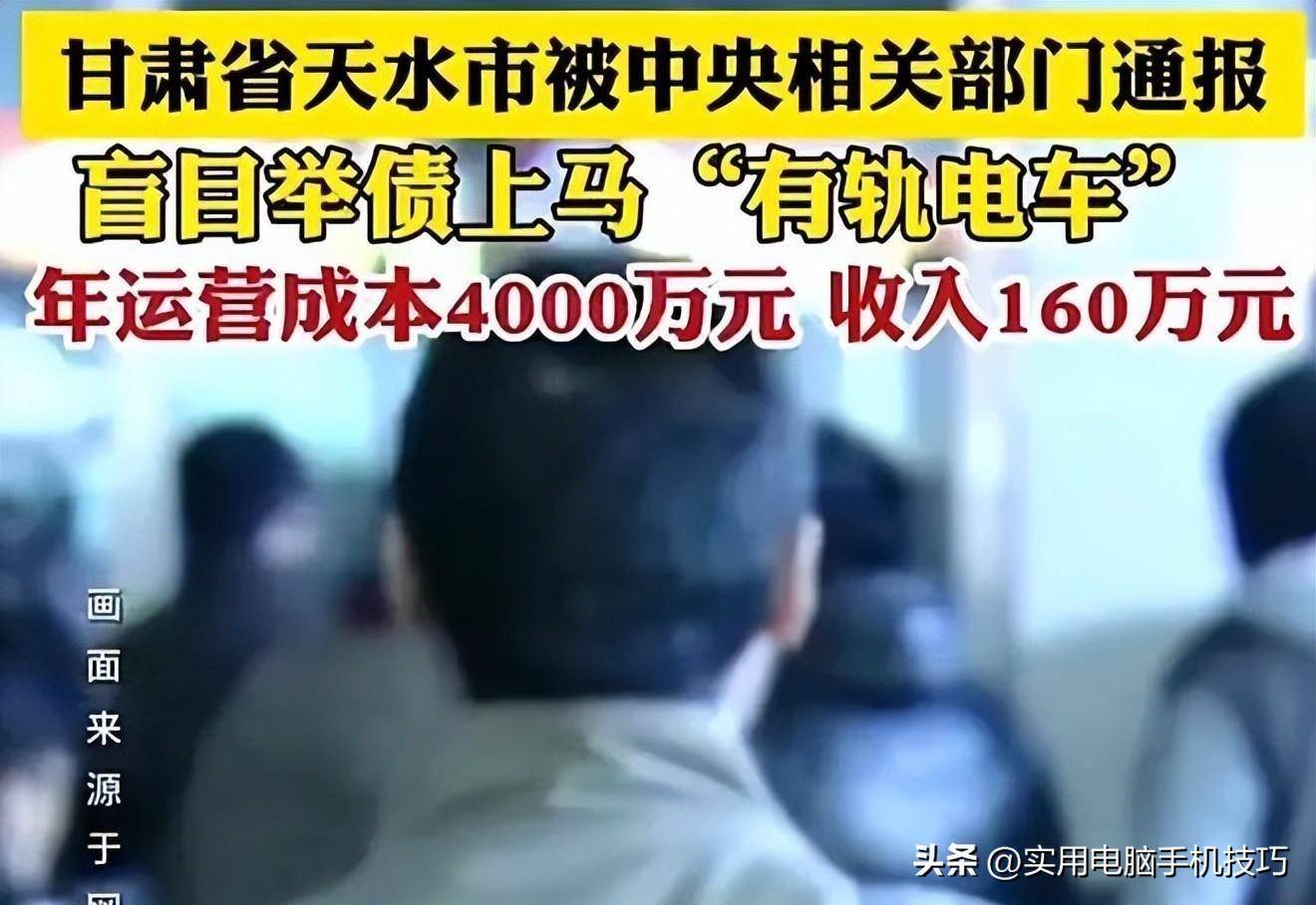

讓我們把目光投向一些具體案例。甘肅天水的有軌電車,每年虧損驚人。這條被寄予厚望的現代化交通線,如今卻成了財政的"吸血鬼"。海南儋州的高鐵站更是令人唏噓,耗資4000萬元建成,卻門可羅雀,儼然成了一座"豪華鬼城"。

這些曾經被視為發展象徵的項目,如今卻變成了沉重的包袱。它們就像是一個個無底洞,不斷吞噬著地方政府的財政資金。曾經熱火朝天的建設場景,如今只剩下冷清和尷尬。

面對這樣的困境,我們不禁要問:這些大型基建項目,真的能為地方經濟帶來長遠的利益嗎?如果不能,那麼我們該如何走出這個困局?未來的發展道路,又該何去何從?

經濟轉型的必然選擇

面對基建狂歡的落幕,中國經濟正站在十字路口。曾經的投資驅動模式,就像是一輛油箱見底的汽車,再也無法支撐長途跋涉。此刻,創新驅動的號角已經吹響,它就像是一股清新的春風,吹拂著中國經濟的每個角落。

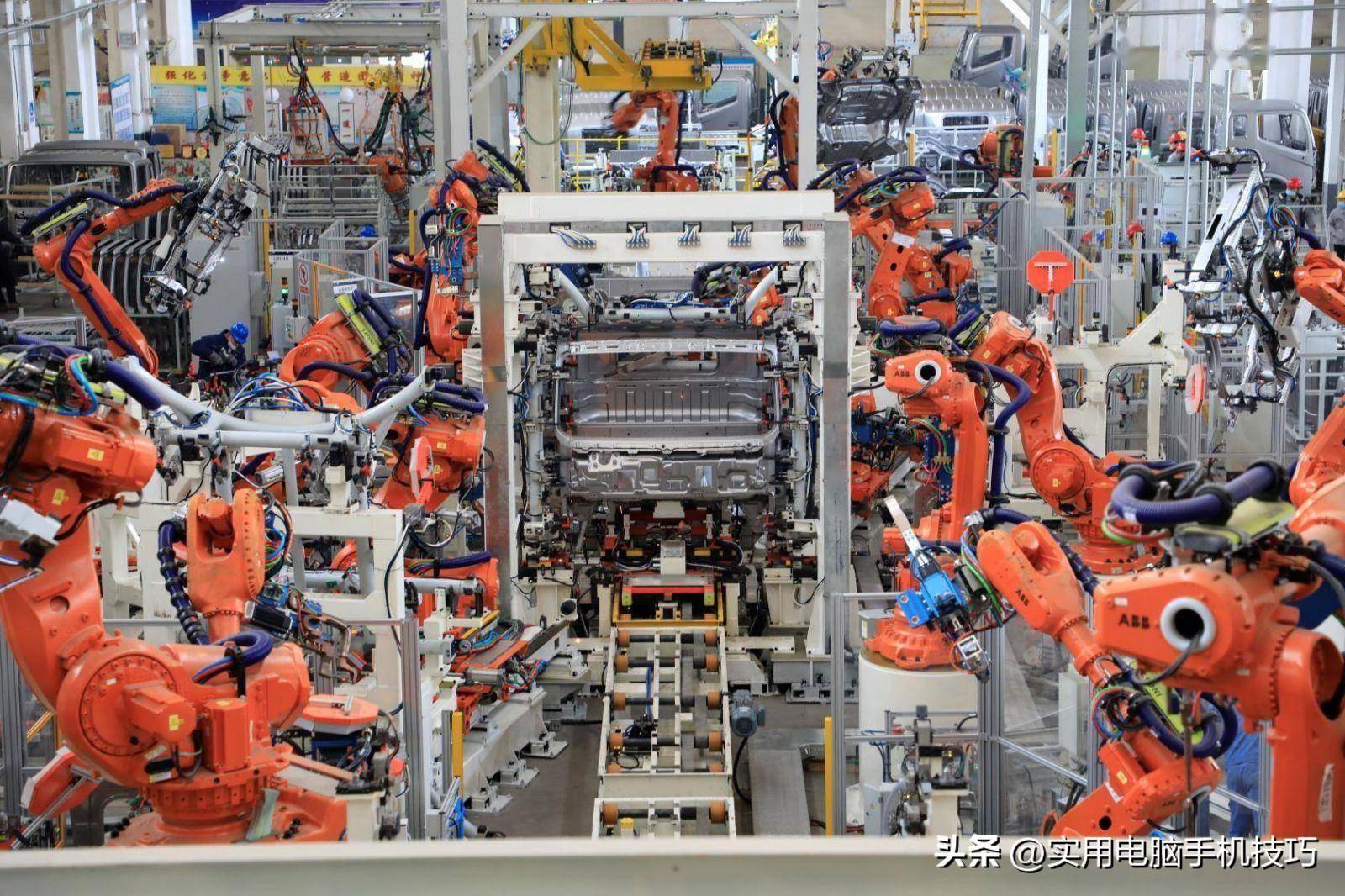

從深圳到杭州,再到貴州,新興產業正在悄然崛起。深圳正全力擁抱人工智慧,仿佛一位勇敢的探險家,踏上了未知但充滿希望的征程。杭州則憑藉其網際網路基因,正在編織一張龐大的數字經濟網絡,猶如一位技藝精湛的織工,將傳統產業與新技術完美融合。貴州更是別出心裁,將大數據產業作為突破口,就像一位睿智的棋手,在經濟轉型的棋盤上下出了關鍵一著。

產業結構的優化,已經成為一道迫在眉睫的考題。就像一位久病初愈的病人,中國經濟需要調整飲食結構,摒棄過去那些"高熱量、低營養"的發展方式,轉而追求更加均衡、健康的經濟結構。

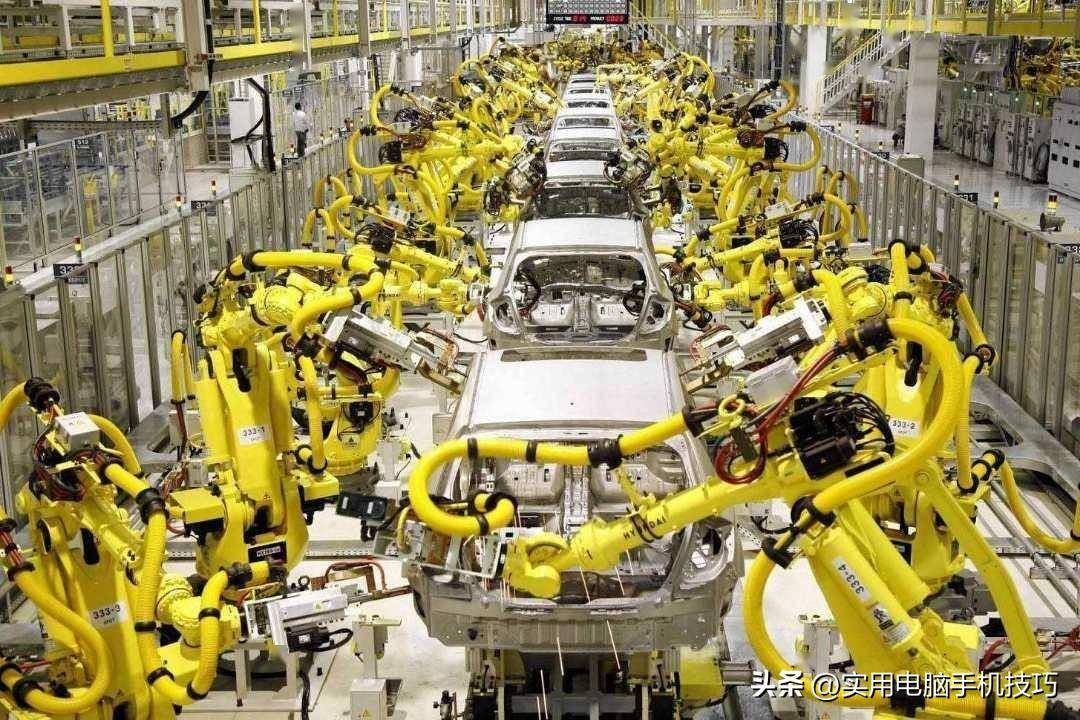

放眼全球,我們能從其他國家的經驗中汲取智慧。美國的創新生態系統,就像一座生機勃勃的熱帶雨林,不斷孕育出新的物種。德國的工業4.0戰略,則如同一位經驗豐富的工程師,正在對傳統製造業進行全面升級。這些國際經驗,無疑為中國的經濟轉型提供了寶貴的參考。

然而,轉型之路從來都不是一帆風順的。我們不禁要問:在這場從投資驅動到創新驅動的轉變中,中國將面臨哪些挑戰?我們又該如何化解這些挑戰,實現經濟的華麗蝶變?

轉型陣痛:挑戰與機遇並存

經濟轉型,就像是一場大手術,短期的陣痛在所難免。當基建項目按下暫停鍵,就業市場頓時風聲鶴唳。建築工人們的工具箱可能暫時要擱置一旁,水泥廠的煙囪不再冒煙,鋼鐵廠的訂單也驟然減少。這些變化,猶如多米諾骨牌效應,波及整個產業鏈。

然而,我們不能因為眼前的陣痛就裹足不前。長遠來看,這場轉型就像是給經濟注射了一劑強心針。資源將從低效的基建項目中解放出來,流向更具活力的新興產業。想像一下,那些原本用於建造"白象工程"的資金,現在可能正在孵化下一個科技巨頭,或者在培育未來的獨角獸企業。

地方政府的角色也在悄然轉變。過去,他們更像是一位熱衷於"大手筆"的建築商,現在則需要轉型為精明的"投資人"和"服務者"。他們需要學會用有限的資源撬動更大的市場力量,為創新創業營造良好的土壤。這種轉變,就像是從粗放式耕作轉向精細化種植,雖然辛苦,但收穫可能更加豐碩。

深圳、杭州、貴州等地的探索,就像是這場轉型中的"先行者"。他們正在用實際行動證明,經濟轉型不僅是可能的,而且是充滿希望的。這些城市就像是經濟大海中的"燈塔",為其他地區指明了方向。

在這場經濟轉型中,如何平衡短期陣痛和長遠收益?地方政府該如何更好地適應自己的新角色?面對這場前所未有的變革,普通民眾又該如何應對?

未來發展之路

未來的發展之路,猶如一條蜿蜒的山間小徑,充滿挑戰卻也蘊含無限可能。創新驅動戰略,就像是這條小徑上的指路明燈,照亮前行的方向。我們需要將創新的種子播撒在經濟的每一個角落,讓它們生根發芽,茁壯成長。

人才,無疑是這場創新大戲的主角。培養和引進人才,就像是在為經濟的土壤施肥,讓創新的樹苗能夠吸收更多養分。從科研院所到企業車間,每一個角落都需要人才的智慧澆灌。

新興產業的布局,如同在經濟版圖上繪製一幅新的藍圖。人工智慧、大數據、數字經濟等領域,正如一片片待開發的處女地,蘊含著巨大的潛力。深圳的AI實驗室、杭州的數字經濟生態圈、貴州的大數據產業集群,都是這幅藍圖上的亮點。

然而,在這條充滿希望的道路上,我們仍面臨諸多未知。普通人又該如何把握機遇,實現自身的成長?

對個人的啟示

在這場經濟轉型的大潮中,每個人都是自己命運的掌舵人。終身學習,就像是航行中不斷更新的導航系統,幫助我們在變幻莫測的經濟海洋中找准方向。今天你可能還是一名建築工人,明天也許就能成為一名數據分析師或人工智慧工程師。關鍵在於,我們是否願意不斷學習,不斷進化。

新機遇就像是經濟海洋中突然出現的金色浮標,而能否抓住它,取決於我們的敏銳度和適應能力。直播帶貨、網約車、外賣配送等新業態的興起,正是普通人在經濟轉型中尋找新出路的生動例證。

個人財務規劃也需要與時俱進。過去我們可能更傾向於投資房地產,但在新的經濟格局下,也許應該考慮將一部分資金投入到新興產業的股票或基金中。這就像是在理財的籃子裡,放入一些"未來的種子"。

結語

中國經濟正經歷一場蝶變,猶如一隻蛹破繭而出,蛻變為美麗的蝴蝶。這個過程充滿挑戰,卻也孕育著無限機遇。從"基建狂魔"到創新引擎,這不僅是一次經濟模式的轉變,更是一次國家發展理念的升華。

面對這場變革,信心和決心就像是破繭而出的翅膀,缺一不可。我們需要有勇氣直面困難,有智慧找到解決之道,有耐心等待轉型的成果。每一次經濟的躍升,都離不開全民族的共同努力。

未來的中國經濟,或許會是一幅充滿活力和創新的畫卷。人工智慧、大數據、綠色科技等新興產業,將成為這幅畫卷中最亮麗的色彩。