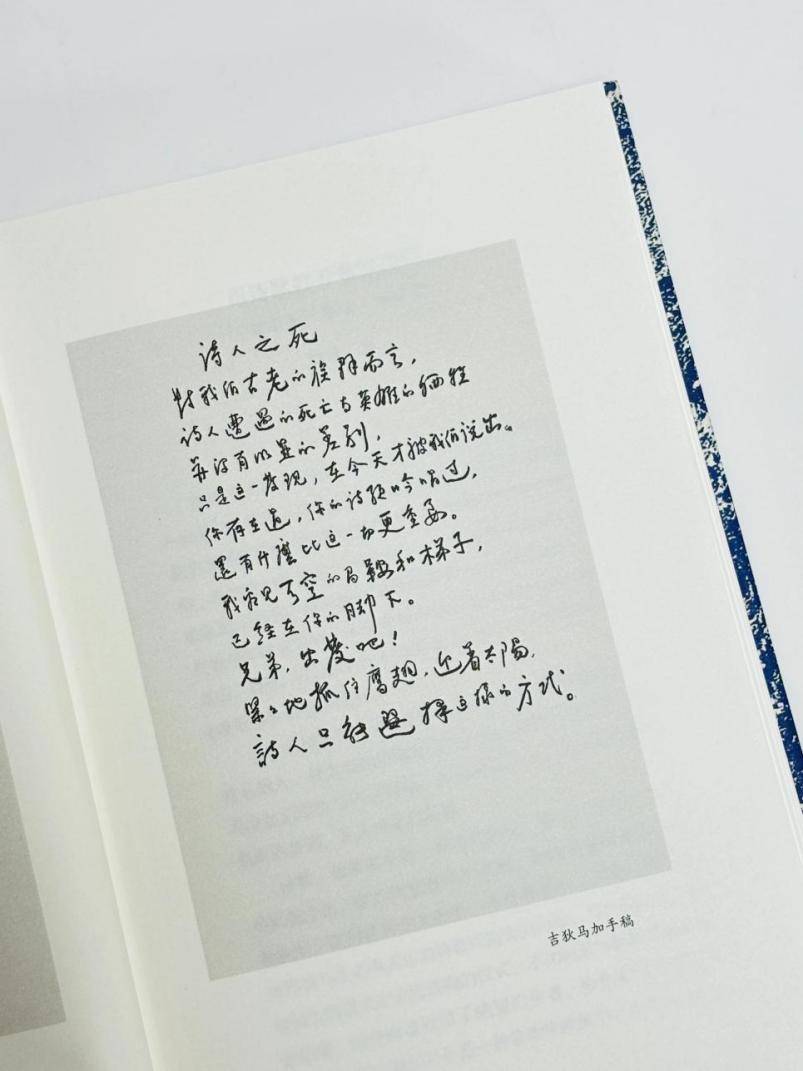

近年來,彝族詩人吉狄馬加長詩《我,雪豹……》《致馬雅可夫斯基》《不朽者》《大河》所構建的民族志詩歌話語,突破了二十世紀八九十年代以來中國新詩的主流寫作局限性,為新時期中國民族詩歌的發展提供了重要的經驗。在新世紀前後,吉狄馬加創作的《安魂與祈禱》《回望二十世紀》《鷹的誕生與死亡》《裂開的星球》《遲到的輓歌》等多首長詩從書寫邊地文明出發,進而書寫中華文明這一「人類文明新形態」,再到書寫文明交流互鑒,質樸而深邃、個性且極富張力的文學表達彰顯出民族史詩的氣概。

吉狄馬加詩論中的中華民族共同體意識,不僅上升為追求全人類命運共同體的精神,更是為推動文明的交流互鑒有著鮮明的擔當意識。在寫給馬雅可夫斯基的長詩中,就有對人類命運共同體的思考,「因為你——詩歌從此/不僅僅只代表一個人,它要為/更多人祈求同情、憐憫和保護/無產者的聲音和母親悄聲的哭泣/才有可能不會被異化的浪潮淹沒」。他的詩歌絕不僅僅是為了「個體」和「自我」,在《裂開的星球》這首長詩中,詩人有著高度自覺的對災難之後詩歌寫作倫理的本體論反思,正如對詩人巴列霍的讚頌:「在此時,人類只有攜手合作/才能跨過這道最黑暗的峽谷。」吉狄馬加在長詩中呼喚一種與人類命運相連的寫作:「一個詩人除了有責任抒寫個人的喜怒哀樂和所見所聞所感所想之外,還應該對這個時代甚至人類的整體命運有及時和有效的把握與反映,應該能夠具有精神引領作用和思想的提升能力。」

詩人從民族文明的本源出發,深切關注當下的現實,並展望遼闊的歷史遠景。他不僅具有見證歷史與現實的鮮明的介入意識,還具有豐沛的想像力。在《火焰上的辯詞》之中,詩人寫道:「我:我將返回源頭/河流的靜脈發出/子宮白色的光/鷹翅的羽毛懸垂於/天宇寂靜的門戶/將神枝插滿大地/星象隱秘循環往復。」在抒情語言的高度錘鍊中呈現一種精神返鄉的高遠維度,返迴文明本源的時間之鄉,從而彌合海德格爾所說的天地神人之間的裂隙。同時,在對文明本源的探索中,表達對當代社會深邃的思考。正如《我·雪豹……》中指出的那樣,「當我從祖先千年的記憶中醒來/神授的語言,將把我的雙唇/變成道具,那父子連名的傳統/在今天,已成為反對一切強權的武器」。在詩歌中,詩人激活古老的傳統,將民族傳統進行「現代轉換」。在《裂開的星球》中,他寫道:「我在20年前就看見過一隻鳥,在城市聳立的黑色煙囪上墜地而亡。」在爾後的詩篇中,詩人用其出色的詩句見證了一幅幅宰制生態文明的景觀:「從剛果到馬來西亞森林對野生動物的獵殺,無論離得多遠,都能聽見敲碎顱腦的聲音。」在《裂開的星球》中,吉狄馬加不僅重審二十世紀的歷史暴力,更試圖見證後冷戰的當代現實,反思「歷史終結」的現代性神話,重新激活馬克思的精神遺產。事實上,早在《回望二十世紀》中,吉狄馬加已經對「二十世紀」的歷史有所反思與回顧,「二十世紀/你讓一部分人歡呼和平的時候/卻讓另一部分人的兩眼布滿仇恨的/影子。」在《致馬雅可夫斯基》中:「21世紀的今天,不用我們舉證/那些失去傳統、歷史以及生活方式的人們/是愛滋病與毒品共同構成的雙重的災難/毫無疑問,這絕不僅僅是個體的不幸/而是整個人類面臨的生死存亡的危機」。詩人以更為深邃的歷史意識與宏大的歷史視野帶領讀者重返二十世紀的浮沉,重新審視導致世界災難的歷史根源。

吉狄馬加的長詩,不僅試圖運用文明本源療愈歷史創傷,還試圖用文明本源展望歷史遠景。他的長詩貫穿歷史、當下、未來,體現一種鮮明的「當代性」,用宏大的抒情聲音體現出一種「文學的想像力」。在烏托邦精神的指引下,詩人描繪了一幅「相信未來」的歷史遠景。他雖自言「不知道明天會發生什麼」,但仍舊執著地堅信,只要人類能夠聯合起來,放下偏見和歧視,「這個世界將會被改變/溫暖的風還會吹過大地的腹部/母親和孩子還在那裡嬉戲/大海的藍色還會隨夢一起升起/在子夜成為星辰的愛巢」。詩人在見證歷史現實的同時,並不沉溺於渲染黑暗與絕望,而是以高遠的靈魂維度昭示著崇高的精神與拯救的可能,「伸手摘取真實的花朵」。

總的來說,吉狄馬加的長詩寫作不僅以見證的姿態保衛了歷史與現實主義的尊嚴,更以高揚中華民族共同體與人類命運共同體意識,推動文明交流互鑒。以其獨特的形式,呈現獨特的中國文藝現代性。【該文系新疆大學2023年度哲學社會科學校內培育項目暨中國文藝評論(新疆大學)基地研究課題的階段性研究成果】

(中國日報新疆記者站記者毛衛華|徐少偉 聶楠)

作者簡介:

徐少偉 新疆大學中國語言文學學院 講師

聶楠 新疆文藝評論家協會理事、新疆大學中國語言文學學院副教授

來源:中國日報網