作者 / 呂世明

兩部經典影片《鐵達尼號》和《名偵探柯南:貝克街的亡靈》通過藝聯的重映目前取得了四千萬左右的票房,如果對比「大船」之前和其他柯南劇場版,其成績或許不盡理想,但如果考慮到目前檔期情況,當下成績反而是可以接受的。

2009年內地上映了修復版的《東邪西毒終極版》,或許這是內地院線改革後,相當多觀眾印象中第一次的重映,其實1994版的《東邪西毒》是在內地上映過,但由於年代實在太過久遠,和很多觀眾其實並沒看過,兩部《東邪西毒》取得了相近的票房(兩千六七百萬左右)。

後續內地也不乏有經典影片重映,譬如聲勢浩大的《鐵達尼號》(2012年)全新重映。同一年,災難片《2012》也做了3D版的重映,似乎一時間重映電影成為市場的香餑餑,畢竟大船重映破10億,《2012》重映破億,這都是非常難得的成績。

疫情三年總體的重映有得有失,也的確起到了對市場補充的作用,那麼對於未來,經典影片的重映還是一門好生意嘛?

觀眾訴求簡單、

需高效並響應及時

這次《鐵達尼號》25周年紀念重映版的上映還是有一點波折的,由於該片在其他國家和地區基本都是今年情人節上映,但內地可能考慮到4月3日剛好是影片在內地的25周年,因此將檔期還是訂在了4月3日。

但觀眾的需求似乎是永無止境並「貪得無厭」,除了會吐槽「為什麼還要重映」,就是會談及到「看看人家韓國重映《霸王別姬》,我們卻只能重映《鐵達尼號》」。

由此可見,從觀眾角度來看,很多影迷本質上並不反對重映,甚至北京&上海國際電影節上一些經典影片的重映都是一票難求,黃牛往往要加價100%-300%出票,那仍是供不應求。

大部分經典影片的版權歸屬是很複雜的,但觀眾(尤其是一部分熱情的影迷)並不會考慮這些問題,他們會拿其他國家和地區的情況做對比。他們的訴求也是非常簡單的,一旦發現一些經典影片在其他國家和地區有重映的情況出現,往往都會有較強烈的觀影訴求。

想滿足這一部分觀眾是比較困難的,畢竟讓一部經典影片再次(或者首次)進入到內地的手續和過程是很複雜的,甚至一點不比全新引進一部新片容易,即便該片之前曾經進入到內地,還是要走一套繁瑣的流程。

內地重映影片票房Top10(數據來源燈塔專業版)

其實在三年疫情期間,曾經傳出很多影片有望重映,包括並不限於復聯繫列影片,以及像《天使愛美麗》《這個殺手不太冷》《黑客帝國三部曲》等等(這些影片有消息但未能上映)。

不過由於疫情本身的影響,大部分在此期間重映的影片票房都不算特別理想,除了《阿凡達》、《哈利波特與魔法石》和《星際穿越》這些神片之外,也導致了相當一部分計劃內重映的影片錯失大銀幕,對此很多觀眾是非常不滿的,一部分影片熱度還是不錯的,不過硬著頭皮上或許收益並不理想。

觀眾從來不缺少對經典影片的熱愛,但這種熱愛在很多時候容易盲目,未必會真的轉換為實際的購票行動。

片方需做好宣傳、做好版本、

做好應對、做好變化

回到幾年前,藝聯剛剛成立的最初本來希望可以把一系列的中國經典影片搬上內地大銀幕,畢竟有一些影片經過修復後也煥發了新生,不過作為開篇之的《一江春水向東流》其票房收益卻非常不理想。

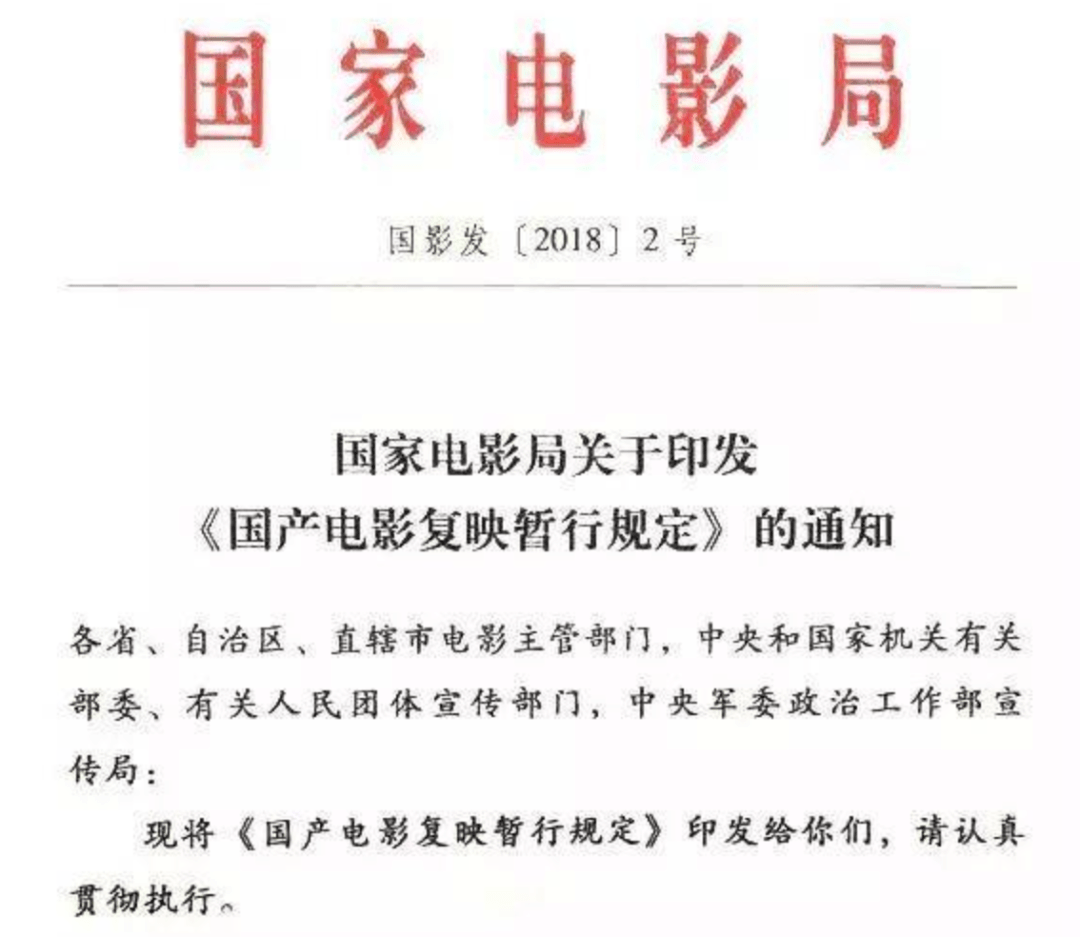

電影局印發《國產電影復映暫行規定》

事實上內地多年重映的影片取得成功並不算多,從2018年起電影局對復映影片做了全新的規定,不過這個規定目前對大部分重映影片不是完全適用的,當時出台此規定的用意是防止一部分影片後期惡意刷票房,並不是為了限制經典影片的重映。

但這次藝聯對於「柯南劇場版」所採取的新發行方式還是值得肯定的,在保障了所轄影城的優先利益的前提下,還能保障後期非加盟影城能夠得到一部分收益,這種模式對於能夠盤活一部分重映影片的影響力還是很有效果的。

在前面的規定出台前,內地重映頻次較高的影片大都是張國榮的作品,2009年重映的《東邪西毒:終極版》便是如此,不過哥哥在內地重映的幾部影片票房表現其實都不夠理想,或許受限於當時的技術水平,很多影片並沒有太好的修復和翻新。

轉機在2017年出現,《大話西遊之大聖娶親》在這一年經過修復&加長在內地重映,對於一部已經在電影頻道播了不下百次的影片,在煥然一新後居然取得了1.84億的票房成績。

或許是其他片方看到了甜頭,《一代宗師》3D版和《功夫》3D版也應運而生,不過這些做了技術革新的影片遠不及「大話西遊」有票房號召力,或許這些技術對於重映本身而言並不是最佳的演繹方式。

在經歷了疫情的洗禮後,觀眾不僅僅對新影片的技術要求在一步步提高,如果重映影片沒有質的飛躍,觀眾還是不會賣帳的,例如這次《鐵達尼號》的重映,藝聯特地放開了非加盟影廳IMAX、杜比、中國巨幕和CINITY的特權,畢竟這些影廳的觀影效果是遠優於普通影廳,這對於一些既想重溫經典,又對觀影效果有苛求的影迷自然是首選。

不過此種方法並不完全適用所有的影片,像這次的「柯南劇場版」就幾乎沒有做任何形式的畫面大幅度修復,好在於其延續了內地一貫以來的柯南國語配音陣容,而且這也是一部分柯南粉絲和配音愛好者回到影院觀看此片的原因。

觀眾回到電影院看一部老片肯定有比新電影更艱難的選擇,好在經典影片的口碑是不容懷疑並有一定的保障。不過沒有足夠強的理由和足夠吸引大家的變化,是不容易吸引觀眾回來,事實也證明了之前內地對老片的修復和更新過渡依賴3D轉制,這幾乎已被證明是不可取的了,似乎現階段很多重映影片已經察覺到此,先考慮好做好更適合內地觀眾的版本才是第一位。

吸引更多的高端影迷,

重映市場仍有需求

首先有一點要先闡述清楚,無論是長期還是短期來看,想在最近兩三年讓一些經典國產影片回到大銀幕是非常困難的,甚至可以說是不太可能的。近兩年重映的國產片更多還是以紅色經典為主,例如《開國大典》和《永不消逝的電波》。

但這兩部影片實際的票房收益卻都不算理想,做了徹底翻新並修復上色的《永不消逝的電波》票房只有300萬出頭,《開國大典》的重映票房甚至只有1.6萬元,根本不足以支付修復的費用。

客觀上來說,如果是一位資深觀眾或者高端影迷,他在電影院裡看這樣的影片其感受是很美妙的,甚至會讓他體會到看新片所沒有的感覺。這或許是重映影片在很多國家和地區都大行其道的原因,只不過國內高端影迷和資深觀眾還是少數,他們會在京滬電影節上有很強的消費能力,但放眼到全國,能否真的形成強有力的票房轉換率,一直都是很多片方所疑慮的事情。

不同於其他更成熟的市場,內地電影市場經歷了曾經的野蠻發展後,是出現了比較嚴重的觀眾斷層現象,很多觀眾沒有看過很多經典影片,同時又由於之前一些因素的限制和發展的不均衡,導致一部分影片沒有在大銀幕上展現過,這也讓很多經典影片能夠再次有機會回到內地大銀幕。

但問題在於相當一部分經典影片的版權價格過高,這對於一些有意引進&買斷版權的內地片商不算特別友好,有時候還需要捆綁一些熱度極低的影片,這也使得一部分重映片想回到內地大銀幕有諸多的不便。

經過這幾年的疫情,在很多進口片出現疲軟的時候,還是會有很多經典影片有它們翻紅的機會,畢竟內地的特效廳近幾年有了快速的發展,當年很多觀眾想看例如像《阿凡達》《少年派的奇幻漂流》《碟中諜4》和《雨果》的特效廳版本是很困難的,所在城市的IMAX和巨幕廳數量少得可憐。

但現在阻礙和瓶頸不存在了,內地從2017年到2022年特效廳的數量已經翻了一倍,從4738塊發展到8930塊,與此同時票房的貢獻率也達到了兩成(此處數據來源於拓普數據),這也給予了未來更多經典影片回歸的信心,畢竟這些超級影廳會賦予經典影片全新的生命力。

當然會有一部分影片即便在普通影院也有它本來的魅力,就如《天堂電影院》《放牛班的春天》和《美麗人生》一般,畢竟這些影片擁有膠片時代最獨特的魅力。或許正如多年前有一位朋友對《雨果》的評價,「它告訴了我為什麼我們會如此的愛電影」,這可能是很多經典影片所能帶給老觀眾和一部分新觀眾獨特的魅力,而且這種魅力可能是很多現在新電影不能給予我們的。