耗資42億,22年建成太行山頂水庫,被一些網友罵「禍國殃民」

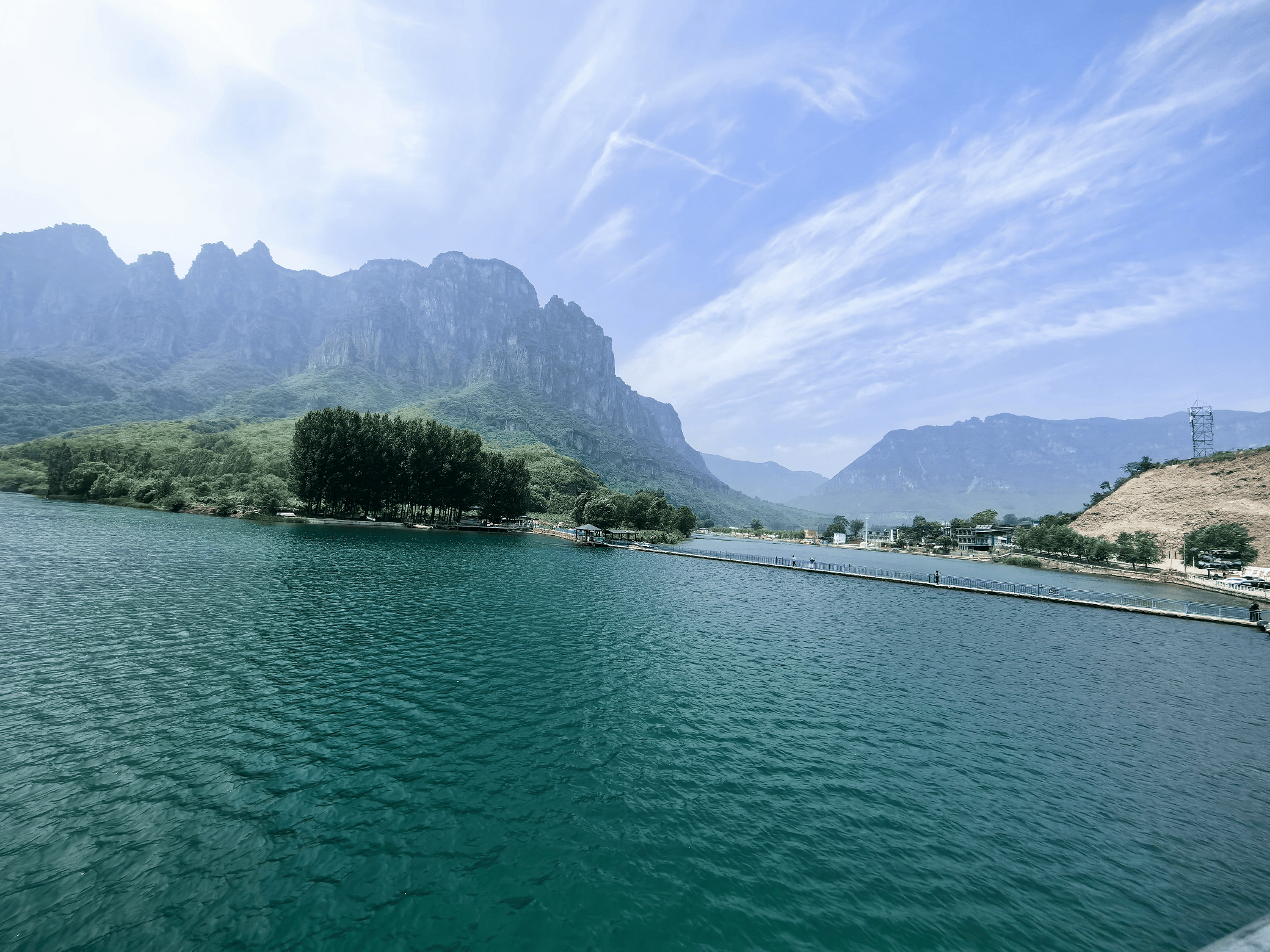

在太行山脈的高峰之中,一座歷時22年、耗資42億元的宏大水庫工程——太行山頂水庫終於宣告完工。

而這個項目,本意是為了改善水資源短缺的問題,可萬萬沒有想到,在竣工後遭遇大量質疑和批評,一些網友,甚至將其斥為「禍國殃民」。

這到底是怎麼回事呢?

太行山頂水庫項目的耗資42億元,這一巨額的支出,無疑成為質疑的焦點之一。

對於一個位於高山之上的水庫項目,這樣的投資在一些人看來是過於昂貴的,尤其是在水資源短缺的同時,地方財政和國家財政負擔已然沉重。

網友們批評道,在如此巨大的資金投入下,水庫實際的效益並沒有與投入成正比,甚至存在某些項目執行過程中的浪費和不當管理。

許多人認為:如果這些資金能更有效地分配,或許可以在水資源利用、科技創新、環境保護等領域實現更高的社會價值。

與水庫項目類似的基礎設施工程,往往需長期的維護和管理才能確保其運行穩定,而不僅僅是建設本身的成本,這意味著:水庫建成後,後續的維護費用依舊是一個巨大負擔,加劇財政壓力。

如果這些資源本可以用於更多受益面更廣的項目,如農村飲水安全、河流修復、雨水收集和城市水資源管理系統的升級等,可能帶來的社會回報會更高。對於某些地區的居民來說,看到如此大規模的項目,並沒有立即產生顯著的效果,自然會產生失望和不滿。

此外,還有質疑指出:太行山頂的地形條件不適合建設大型水庫。

高山水庫雖然看起來氣勢恢宏,但其所需要的建設難度和維護成本非常高,尤其是在山區生態脆弱的情況下。資金的使用和項目的可持續性之間往往是一個微妙的平衡點,而太行山頂水庫的高投入與低回報讓人們懷疑,這是否是一種不負責任的投資行為?

此時,我們要知道:太行山地區一直以來被認為是生態脆弱的區域。

山頂水庫的建設雖承載著解決當地水資源短缺的願景,但其對環境的潛在影響卻是不容忽視的。大規模的水利工程往往伴隨著對自然生態的破壞,而太行山頂水庫也不例外,從開山挖掘、築壩蓄水到工程完工,這個過程對周圍的植被、土壤和動物棲息地都帶來不可逆轉的影響。

首先,建設過程中涉及到的大量土方工程,包括:開鑿山體、修建壩體,必然對太行山的原始地貌和生態系統造成深刻的破壞,尤其是在高海拔地區,山頂的植被恢復能力較低,一旦生態平衡被打破,恢復的時間可能會長達數十年,甚至更久。

植物的缺失,不僅影響土壤保持能力,還可能導致水土流失、山體滑坡等次生災害的發生,這樣的環境變化可能會對下游地區的居民生活和農業生產帶來不利影響。

其次,水庫的蓄水對當地的水文循環也可能產生深遠的影響,許多高山地區依賴自然降水和河流補充地下水,而一個大型水庫的蓄水會影響這些自然過程,改變水流的路徑和速度。

過度的蓄水可能會導致周邊的濕地、河流乾涸,進一步削弱生態多樣性。這一過程往往是緩慢且難以察覺的,但其長期後果卻極為嚴重。

正因為如此,許多網友認為:太行山頂水庫不僅在短期內沒有顯著提升水資源管理效果,還在長期內對環境產生難以彌補的破壞,得不償失。

與其耗費巨資建設一個風險高,且效益未明的水庫,不如通過改進現有水資源的管理方式,如通過更精細的水資源調度、改造灌溉系統等措施來達到同樣的目的,而這些措施對環境的破壞較小,且成本較為可控。

對於這樣一個歷時22年、耗資42億元的項目,人們自然期望它能夠產生顯著的社會和經濟效益。然而,太行山頂水庫的實際表現卻並不如預期。

從供水能力來看,水庫雖承載著解決當地農業灌溉和居民飲水問題的目標,但由於其位於山頂,水的輸送和調配成本極高,導致供水效益並未如預期那樣顯著,同時季節性水源的不穩定,使水庫在乾旱季節時的蓄水量不足,影響其調節功能。

其次水庫的建設並未充分考慮當地的農業和社會結構。太行山地區的農業生產主要依賴小規模的傳統種植業,而大型水利工程在此地的應用效果有限。由於地形複雜和農田分布零散,即使水庫能夠提供水源,實際的灌溉覆蓋率卻相對較低,未能大幅提升農業生產效率。

在社會效益方面,水庫的建設雖在短期內提供大量的就業機會,但在項目竣工後,這些工作崗位迅速消失,當地的經濟增長,並未因此得到長期的推動。

此外部分居民由於水庫建設過程中涉及的征地和搬遷問題,對政府和項目的執行方式產生了不滿。這些問題導致水庫,不僅未能緩解水資源短缺,反而引發社會矛盾,進一步加深人們對項目合理性的質疑。