中國固有領土釣魚島,到現在還有人居住了嗎?島上環境咋樣了?

中國固有領土釣魚島,到現在還有人居住了嗎?島上環境咋樣了?

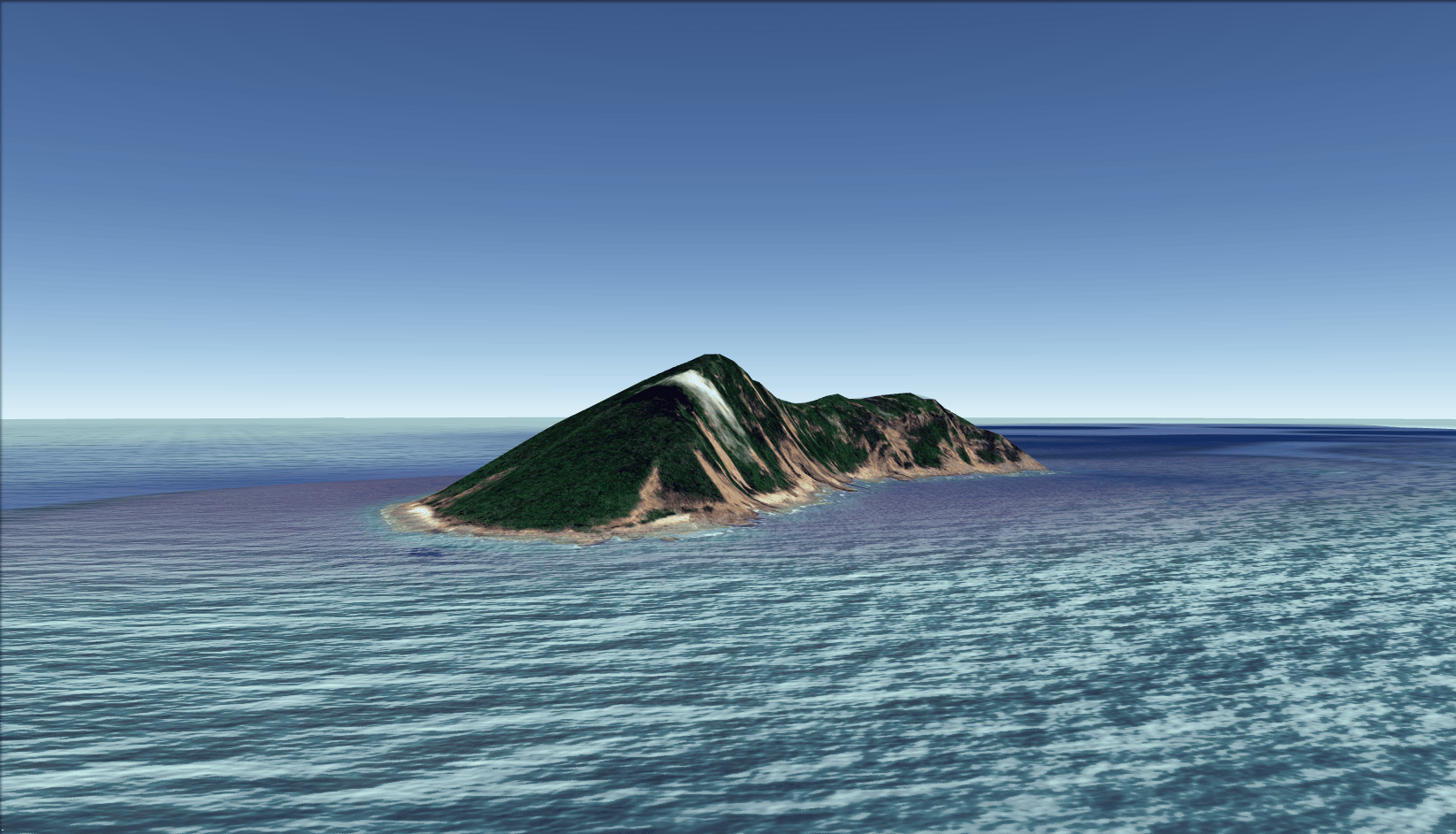

釣魚島的地理位置位於基隆市東北約92海里的東海海域,是台灣省的附屬島嶼。

自明朝以來,釣魚島就被納入中國的疆域,直到19世紀末清政府的控制仍然穩固。然而,隨著歷史演變和國際局勢的複雜化,釣魚島主權問題逐漸成為國際爭端的焦點。

那麼,對於中國固有領土釣魚島,時至今日有人居住了嗎?目前,島上環境又如何呢?

釣魚島的主權問題可追溯到1895年中日甲午戰爭結束後簽訂的《馬關條約》。

根據條約,清政府被迫割讓台灣,還有其附屬島嶼給日本,而釣魚島當時被視為台灣的附屬島嶼之一。

因此,日本開始對釣魚島進行占領和管理。但值得注意的是,《馬關條約》本身就是在不平等條約框架下簽訂的,而釣魚島的歸屬問題從未在條約中得到明確解決。

隨著第二次世界大戰結束,日本根據《波茨坦公告》和《開羅宣言》被要求歸還一切從中國竊取的領土。釣魚島按理應歸還中國。

然而,美國在1951年的《舊金山和約》中將釣魚島及其附屬島嶼交由日本「託管」,這進一步加劇中日之間的領土爭端。

就目前來說,釣魚島沒有長期的固定居民居住。從歷史上看,釣魚島作為漁民的臨時避風港,偶爾會有漁民上島短暫停留。可是因釣魚島的地理位置較為偏遠、自然環境惡劣以及受國際爭端影響,釣魚島始終未能發展出穩定的居民點。

近年來,釣魚島的安全形勢較為緊張,中日兩國圍繞該島的巡邏與監控頻繁進行,尤其是海岸警衛隊和漁政船隻的巡航更是常態化。在這種背景下,釣魚島不適合普通民眾長期居住。

此外,出於安全和外交考量,日本政府自1970年代以來採取嚴格的限制措施,不允許任何私人登島或進行定居活動。

中國方面也在積極維護主權,派遣海警船隻在釣魚島及其周邊海域定期巡邏,表明對該地區的實際管理權。

除此之外,釣魚島及其附屬島嶼面積較小,主島釣魚島僅約4.3平方公里,屬於典型的火山島地貌,地勢陡峭,植被相對稀少。釣魚島的氣候為亞熱帶季風氣候,夏季高溫潮濕,冬季則較為溫和。由於地理位置和氣候的影響,島上動植物種類有限,生態系統較為脆弱。

根據一些科考報告:釣魚島周圍的海域海洋資源豐富,尤其是漁業資源。這使該區域成為歷史上漁民頻繁活動的場所。另外,該島地質結構中,還可能蘊含豐富的石油和天然氣資源,這也使該島嶼具有重要的經濟潛力。

然而,由於釣魚島的主權爭端和國際政治的複雜性,釣魚島的自然資源並未得到大規模開發。

儘管日本政府曾有計劃開發該島的漁業和資源,但因外交壓力以及國際法律限制,這些計劃始終未能實施。同時,環境保護方面的擔憂也成為釣魚島開發的一個重要因素。

還有一點也是較為重要的,釣魚島的環境相對脆弱,特別是在沒有長期居住人口和基礎設施的情況下,保持生態平衡顯得尤為重要。海洋生物資源的過度捕撈以及島嶼上的人為活動(如軍事監控、巡邏)可能會對生態系統造成不可逆轉的損害。

中國和日本在釣魚島問題上,雖然存在分歧,但兩國在一定程度上也認識到:環境保護的必要性。

近年來,中國和日本在國際舞台上多次表達對環境保護的重視,特別是在海洋生態方面。作為《聯合國海洋法公約》的簽署國,雙方都有責任保護該地區的環境不受破壞。

在這種背景下,釣魚島雖尚未實現有效的環境保護合作機制,但長期來看,雙方或許有可能在環境保護領域展開某種形式的合作。

還有一方面就是,由於釣魚島處於重要的航道附近,其周邊海域的環境治理也對國際社會具有重要意義。無論釣魚島主權問題最終如何解決,維護該地區的生態環境將是中日兩國的共同責任。

釣魚島作為中國的固有領土,其歷史背景和主權問題複雜而敏感。時至今日,釣魚島沒有固定居民,島上僅有巡邏船隻和相關安全力量進行活動。

釣魚島的自然環境雖具有一定的開發潛力,但由於主權爭議以及生態脆弱性,迄今為止,島嶼上的資源並未得到大規模開發。

可是,隨著釣魚島問題的不斷演變,未來該島的居住與開發狀況仍取決於中日之間的政治和外交動態。

然而,無論主權歸屬如何?維護釣魚島的生態環境將是雙方及國際社會共同面臨的責任。