展覽預告 | 大漠飛鴻——常書鴻誕辰120周年紀念展

敦煌莫高窟,是一座集壁畫、雕塑、建築於一體的佛教藝術寶庫,也是世界上現存規模最大、連續修建時間最長、內容最豐富的佛教石窟群。在漫長的歲月中,莫高窟遭遇了自然的侵蝕和人為的嚴重破壞,近代,隨著藏經洞的發現,窟內文物被盜取、損毀,散佚嚴重,以致學者陳衡恪曾發出「敦煌者,吾國學術之傷心史也」之喟嘆

常書鴻(1904-1994),早年赴法國學習油畫,是中國早期油畫藝術的拓荒者之一,旅法時期的作品屢獲大獎。1936年,懷著對敦煌藝術的嚮往,捨棄巴黎舒適安定的生活毅然回國。在抗戰的動盪歲月中,他肩負起籌建「國立敦煌藝術研究所」的艱巨使命,幾經輾轉於1943年抵達敦煌莫高窟,由此結束了莫高窟長期無人管理,甚至任人掠奪的狀態,以篳路藍縷的工作為敦煌藝術的保護與研究作出了無以替代的貢獻,被譽為「敦煌守護神」。

常書鴻先生是杭州人,依照其生前夙願,夫人李承仙女士率子女無私地將其200餘件油畫、水粉及素描速寫作品捐贈給先生的家鄉,為此,浙江省博物館特設常書鴻美術館,展示了其中的部分作品。

2024年是常書鴻先生誕辰120周年,為了更充分地展現他所取得的藝術成就,以及在坎坷中堅守不渝的藝術理想和人生信念,浙江省博物館於9月29日至10月20日在西湖美術館推出「大漠飛鴻——常書鴻誕辰120周年紀念展」,展覽是浙江省博物館收藏的常書鴻作品一次更大規模的亮相,同時展出的,還有龍美術館館長王薇女士提供的先生早期油畫作品以及常書鴻先生之子常嘉煌先生所藏的先生油畫、敦煌壁畫臨摹和重彩中國畫作品。

01

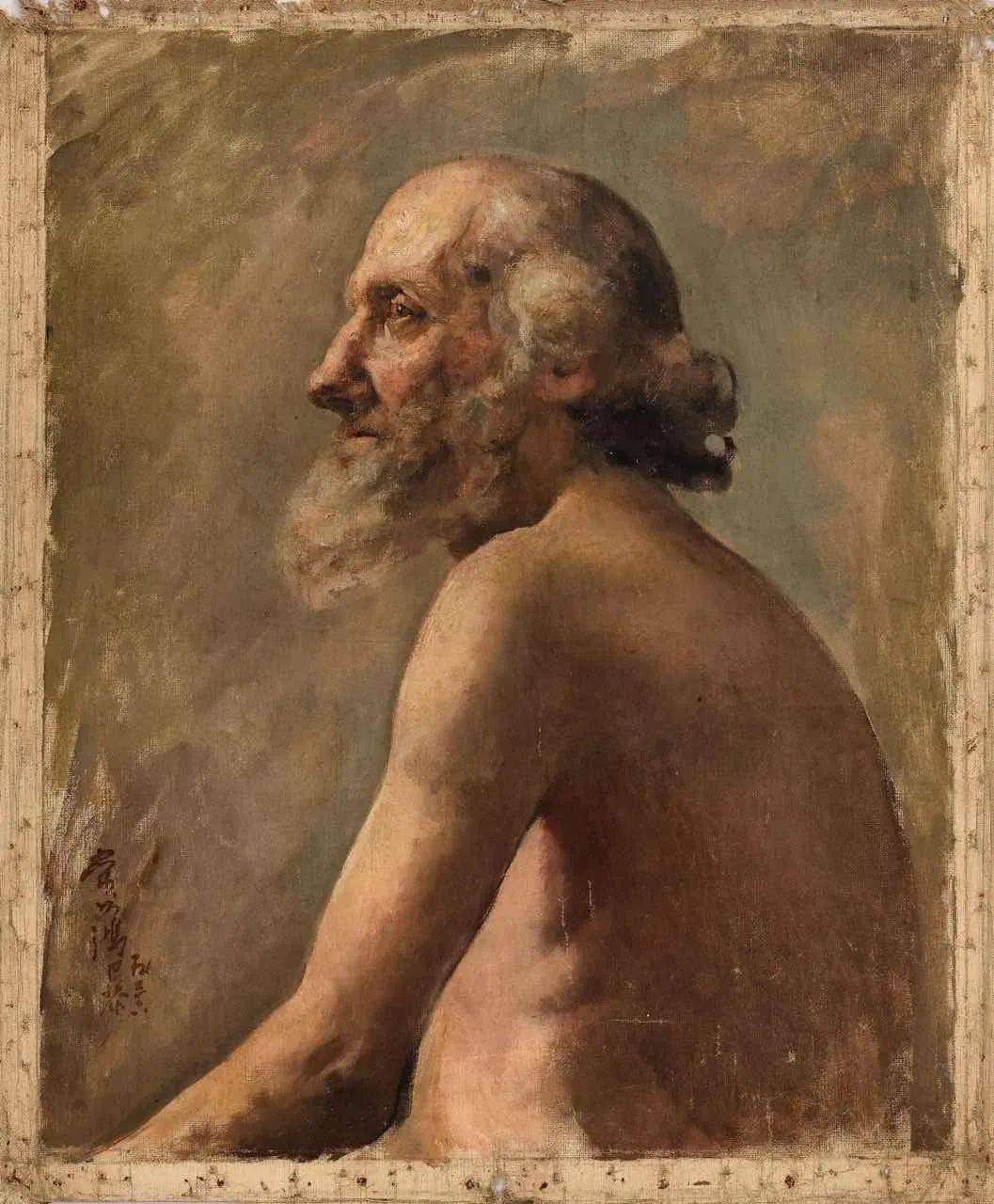

常書鴻先生於1927年23歲時赴法國求學,他於當年考入國立里昂美術專科學校,學習繪畫和染織圖案。1932年,在以該校油畫第一名的成績畢業後,又以優異的成績考入巴黎美術高等學校繼續深造。從1933年到1936年歸國前,他每年均有畫作入選作為法國政府官方展覽的里昂和巴黎沙龍展,共獲三次金質獎、兩次銀質獎和一次榮譽獎,並先後有五件油畫作品分別被巴黎近代美術館、蓬皮杜藝術中心、里昂市立美術館等收藏,在法國美術界具備了一定的知名度。

常書鴻留法時期的油畫作品曾被巴黎《造型藝術》雜誌評價具有老子哲學思想般恬靜而親切的境界。與那些經歷了五四新文化運動洗禮,懷抱革新中國藝術的宏願而向西方文化乞火的藝術青年一樣,他抱著對西方寫實傳統「科學」、「真實」的嚮往,選擇了在巴黎已不再「時尚」的古典寫實畫風,但與此同時,正如他自己所言,「在法國學習繪畫十年,自己一貫在探索中國油畫風格問題」,並逐漸形成了藝術家當關注社會、關注人生的深刻反思。這使他對「由平民創作的為平民」的敦煌藝術產生心靈的共鳴,並看到其中蘊藏的強盛、真摯的創造力對創建新時代的藝術將會產生的重大意義。

1936年秋,常書鴻回到闊別十年的祖國,先後擔任北平藝專、國立藝專教授,在抗戰的硝煙中,他隨著國立藝專輾轉於江西牯嶺、湖南沅陵、貴陽、昆明和重慶等地,旅途顛沛中,抱著「被壓逼著的中國民族,應該寄託藝術,作精神上的呼喚」的信念,創作了一批表現民族深重危機的主題畫作,並以題材攝取的現實、生活化以及對畫面平面感、裝飾感的加強,多方位地探索著油畫的「中國風格」。

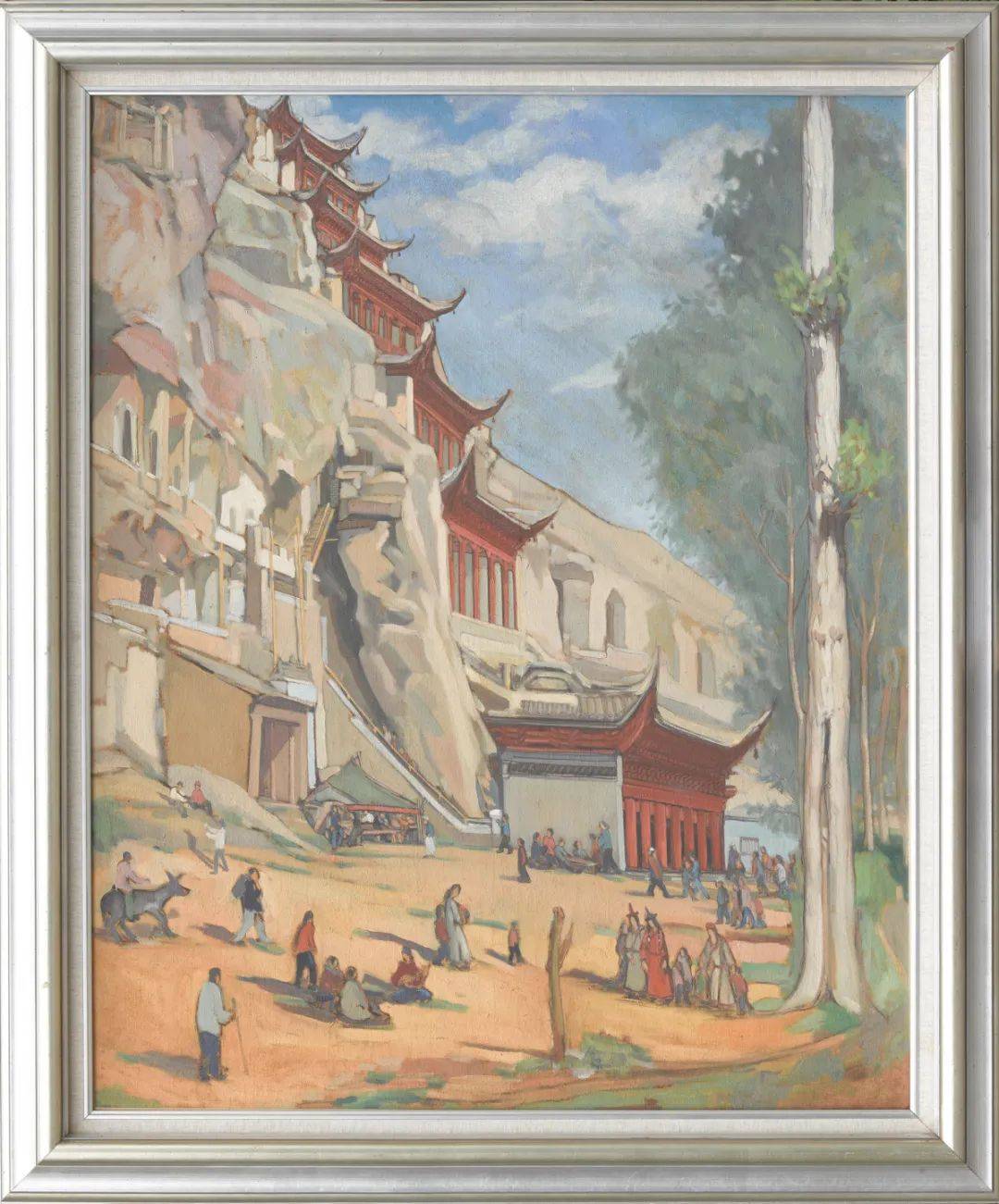

1943年,常書鴻經一個多月的艱苦旅程抵達敦煌,出任敦煌藝術研究所所長。其時的莫高窟,棧道損毀、崖體坍塌,壁畫裸露,滿目瘡痍。在困境之下,他帶領工作人員植樹築牆、清理積沙、加固崖壁、修建棧道,清理被沙土掩埋的洞窟並逐一測繪編號,由此開創了對莫高窟系統性的保護工作。由「蒙巴那斯的畫家」而成為「敦煌守護神」的角色轉換,,使他能夠用以從事個人油畫創作的時間、精力變得極為有限,但他始終都未曾放棄過手中的畫筆。在依然堪稱豐碩的創作成果中,早期學院派的風格逐漸淡化,更多的,則是將嚴謹的寫實技巧融化在具有書寫意味的自由、抒情的筆觸中,畫面趨於簡練,用色更加概括、單純,線條的運用大為增強。這一時期的作品呈現了朝夕相對的敦煌藝術對他的影響,也體現了一位懷有深切的時代使命感的藝術家對探索油畫民族語言的自覺、不懈的追求。

0 2

自20世紀30、40年代始,陸續有畫家前往莫高窟臨摹壁畫,以期從中獲得藝術創作的靈感與突破,其中最著名的,有張大千1941至1943年的兩度敦煌之行,這帶來了他後期藝術的變法,也更進一步推動了藝術家西行採風的熱潮。

作為一個具有極高藝術造詣、活躍創作思想的畫家,常書鴻亦帶著尋找靈感之源的朝聖心情奔赴敦煌,但迫切的危機感和使命感,,使他在對待敦煌壁畫的臨摹問題上,有著不同尋常的鮮明態度。在1948年發表於上海《大公報》的《從敦煌近事說到千佛洞危機》一文中,常書鴻明確指出,保護工作不能採風式地「以主觀作風為片段之表現」,強調要「以忠誠的態度,作比較詳盡、充實、有系統之臨摹」,「這種客觀的臨摹,像歐洲標本畫的臨摹一樣,是要藏納起自己個性的,耐心勞苦的事情」。

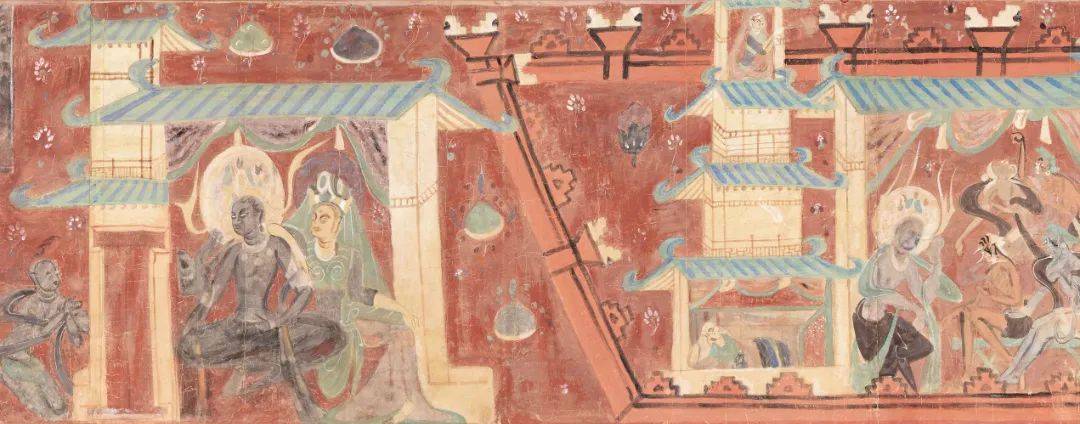

1951年《文物》雜誌上,有一篇由潘絜茲執筆,常書鴻、李承仙等二十位敦煌藝術研究所早期工作人員共同撰寫的文章《敦煌壁畫的臨摹工作——一群臨摹工作者》,文中寫道:「我們重翻一下伯希和的圖錄,有許多壁畫在這短短三四十年當中,已經沒有了,或褪變了,在目前我們還沒能掌握足夠的科學知識和設備時,臨摹工作便成為頭等迫切的重要任務。因為我們至少還可以用這個方法,在紙上、在印刷上完成一種補救工作,使它有無數化身,無限制地傳播綿延下去」。敦煌藝術研究所建立伊始,壁畫臨摹即成為保護、研究工作的重點,常書鴻帶領工作人員系統性、分專題地臨摹壁畫,舉辦展覽,並藉此推動研究工作的深入展開。這項繁重、嚴謹而漫長的工作,甚至以犧牲自己的藝術創作為代價,由此,他放下了個人的成敗得失,轉而投身到了更為艱苦卓絕的民族文化遺產保護事業中。

0 3

當常書鴻以驚人的毅力與超拔的意志肩負起守護敦煌的歷史使命的同時,他對於敦煌藝術的振興,還有著更為長遠與宏大的設想。早在抵達敦煌的第二年,他曾依照時任監察院監察長於右任的建議,起草在敦煌設立「邊疆民族文化學院」的設計方案,在這個歷時兩年完成的方案中,常書鴻特彆強調了敦煌藝術對民族藝術的重要意義,提出選拔全國美術院校的學生來敦煌學習研究,以繁榮現代人物畫創作的設想。這個方案在動盪的時局中沒能最終實現,但讓敦煌成為新一代藝術家研習民族偉大藝術傳統的中心,卻成為了他畢生的心愿。初創時期的敦煌藝術研究所,就曾聚集了一批年輕的美術工作者,1950年代以後,常書鴻更迎接了一批批美術院校前來學習、臨摹的學子,並從中欣慰地看到「中國藝術家成長的希望」。

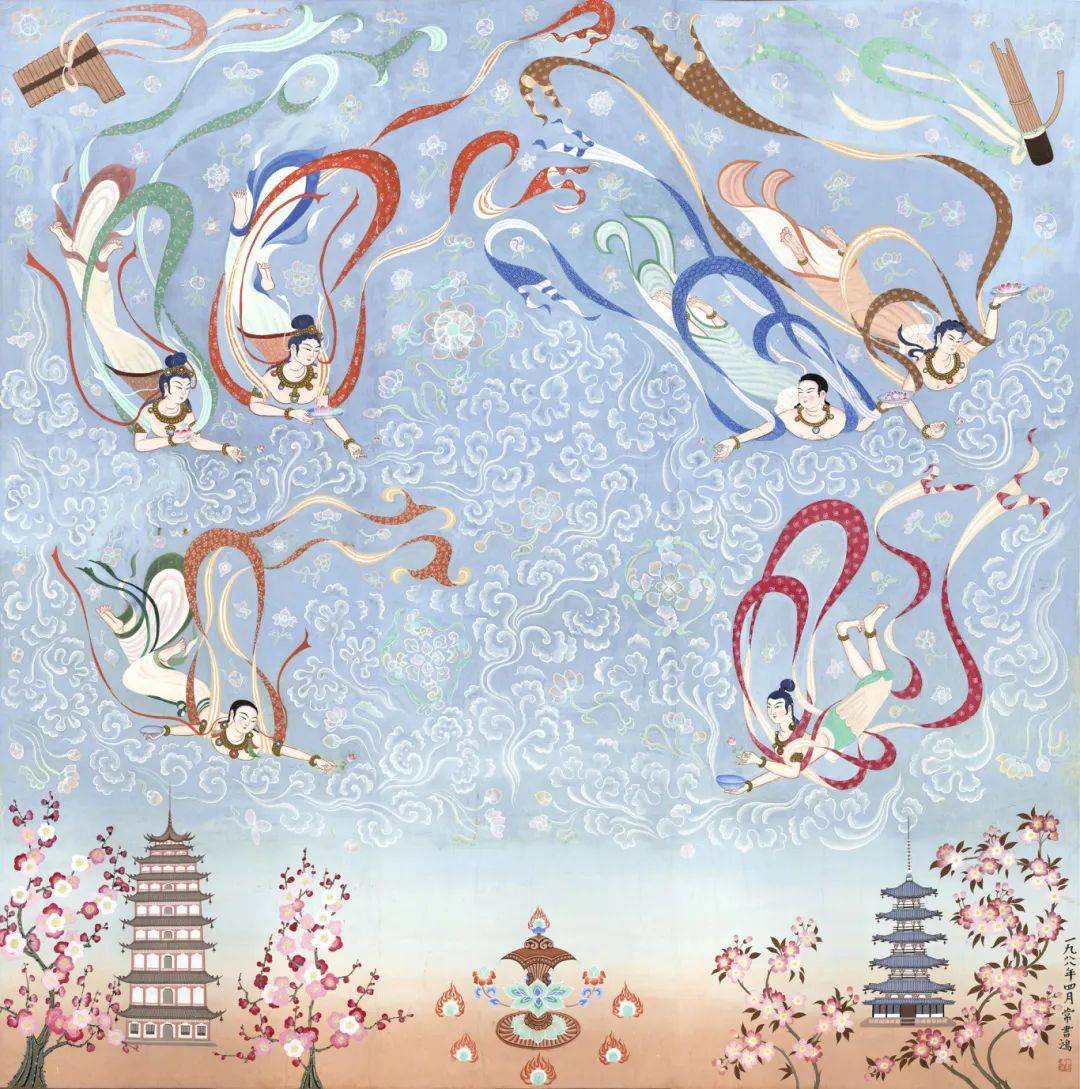

在與日本創價學會名譽會長池田大作的對談中,常書鴻曾說「我期待在不久的將來,新型中國畫會誕生,那或許是敦煌畫派的復活。到那時,我四十餘年來一直期待敦煌畫派產生的夢想便成為現實,我就心滿意足了」,步入晚年後,常書鴻與夫人李承仙還以極大的熱忱投入到重彩中國畫的創作中,以自己不懈的努力,推動著融匯敦煌藝術的新畫風的探索。

從一個傾倒於西方藝術的畫家,轉而重新審視、溯源民族藝術傳統,是常書鴻先生藝術歷程中的一次重要轉折,從敦煌藝術的「朝聖者」,而成為「守護者」與「傳播者」,則是他藝術人生中一次更為重大的抉擇,他所期待的,是敦煌藝術「宏大的精神」能在幾代人的努力下得到復興,進而融入到新的時代藝術之中。

大漠飛鴻——常書鴻誕辰120周年紀念展

展覽地點:

浙江省博物館 浙江西湖美術館

展覽時間:

2024年9月29日至10月20日

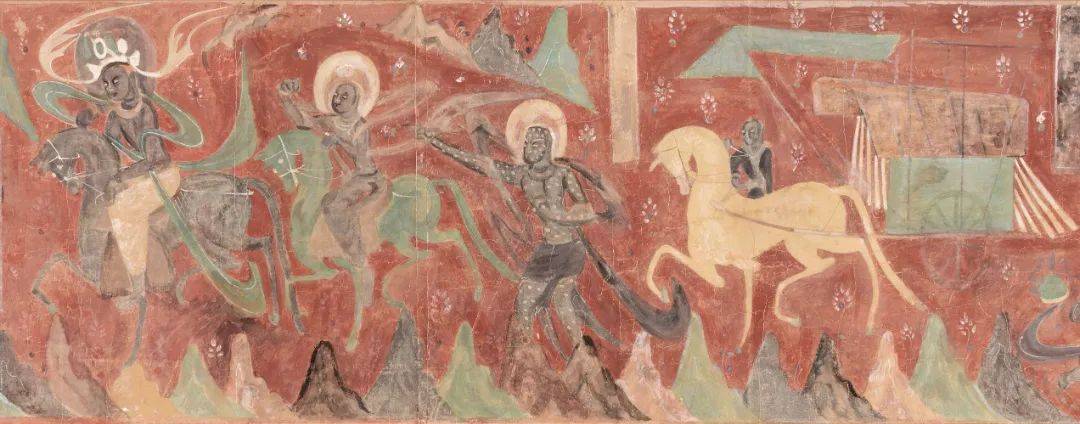

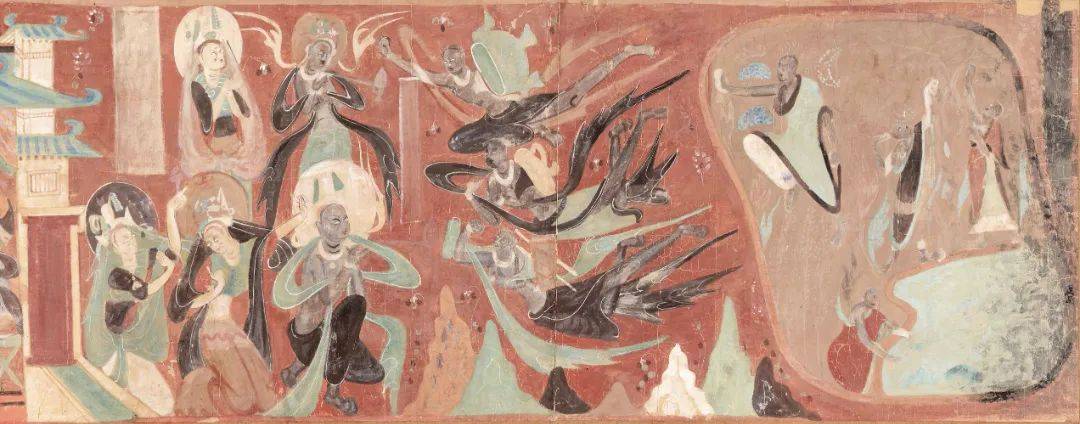

臨莫高窟北魏第428窟 飛天圖 1944年

左右滑動查看更多

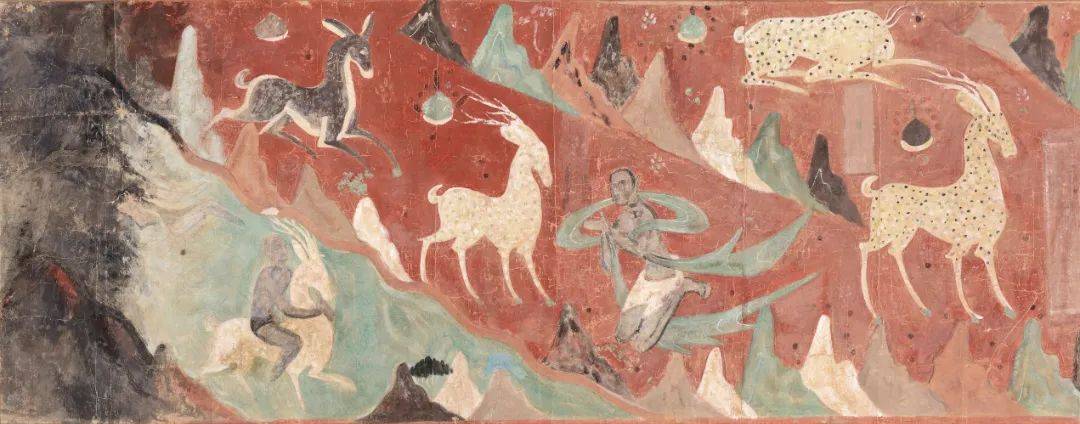

臨莫高窟第257窟鹿王本生故事圖 1944年

老人像 布面油畫 1934年

D夫人像 布面油畫 1934年

莫高窟 紙本水粉 1947年

春到莫高窟 紙本水粉 1947年

莫高窟四月初八廟會 布面油畫 1954年

常書鴻、李承仙、常嘉煌 飛天樂舞四聯屏 1990年

來源:浙江省博物館書畫部

編輯:張毅清、 趙任子、高 雅

初審:施義亭、盧 佳、趙任子

複審:施義亭、應霽民

終審:楊 玲