璩靜事件,引發了行業關於「公關打造短視頻IP」話題的熱議,討論分成了兩條支線:

一個是企業公關是否需要自建IP矩陣形成發聲渠道?

看上去,自己有媒體IP,就可以擺脫對外部媒體的依賴,不需要建聯,不需要維護,不需要投放,看上去能給企業省不少錢,多好。

但從結果來看,免費的才是最貴的,這種「去媒體」的公關體系,無意義也沒必要。企業都有官方的「雙微一抖」,有做得很好的企業官方IP,比如支付寶的微信公眾號一度就曾火出了圈。但官方號只是「發聲與互動渠道」而不是媒體,不具備權威、解釋、討論等第三方媒體的價值。小米、華為高管以及高管IP矩陣業界領先,但它們依然有著行業頂尖的公關體系,對不同類型的第三方媒體均高度重視,在關鍵議題上掌握著主動權。

試想一下,如果官方IP能替代公關,那位元組、騰訊、快手等短視頻主力平台早沒公關部了——在自己的平台想打造多少IP就打造多少,想要多少流量就有多少流量。

第二個議題是,企業公關的內容與媒介策略是否需要「短視頻優先」,甚至徹底摒棄「傳統媒體」?這裡的傳統媒體包括但不限於電視台、長視頻、網媒、圖文自媒體、KOL、平媒等非短視頻直播類媒體。

關於此,行業分歧非常大。

很多人說,璩靜事件恰恰證明了圖文的價值,因為這一事件的發酵與放大,全程傳統媒體在推動,圖文媒體、自媒體等均高度參與。

如果不考慮管理風格的個人原因外,璩靜風波鬧到這一步,根本還是因為她在公司公關部推行「短視頻優先」的戰略,強迫團隊全員做短視頻,個人聽從海參哥意見下場做短視頻且劍走偏鋒。從結果來看,不是每個人都適合或者說都需要走到鏡頭前。關鍵時刻,圖文媒體的價值顯現出來了。

不過,也有相反的看法,甚至有圖文自媒體的佼佼者認為,「璩靜給媒體上了一課」,那就是媒體自媒體必須擁抱短視頻,圖文真的OUT了,「大廠特別是網際網路大廠在縮減預算,更少的預算被分配到了短視頻陣地,圖文自媒體的冬天才剛剛開始。」

看到這樣的觀點,我是很焦慮的,因為我們團隊的核心內容形式就是圖文。這些年,我們一直在嘗試短視頻,也取得了一些成績,但也遇到了許多挫折,比如之前團隊花兩年孵化出的一個IP火了,但主播(兼編導)見勢頭好直接單飛,新帳號在公司原IP名字後加一個「Pro」,很快風生水起——當然,我相信憑藉其個人才華,就算新IP名字不相關應該也會幹得很好。其實很多機構媒體在孵化短視頻IP都遇到了類似問題:好不容易有點起色,團隊或者主導者就會單幹。

雖然挫折不斷,但我們的視頻業務依然在持續探索,投入與產出都在不斷增加,但從當前的內容與收入結構上來看,我們依然是一家圖文為主的新媒體機構。

從我們自身的情況來看,「圖文」的情況,似乎又沒有那麼糟糕。

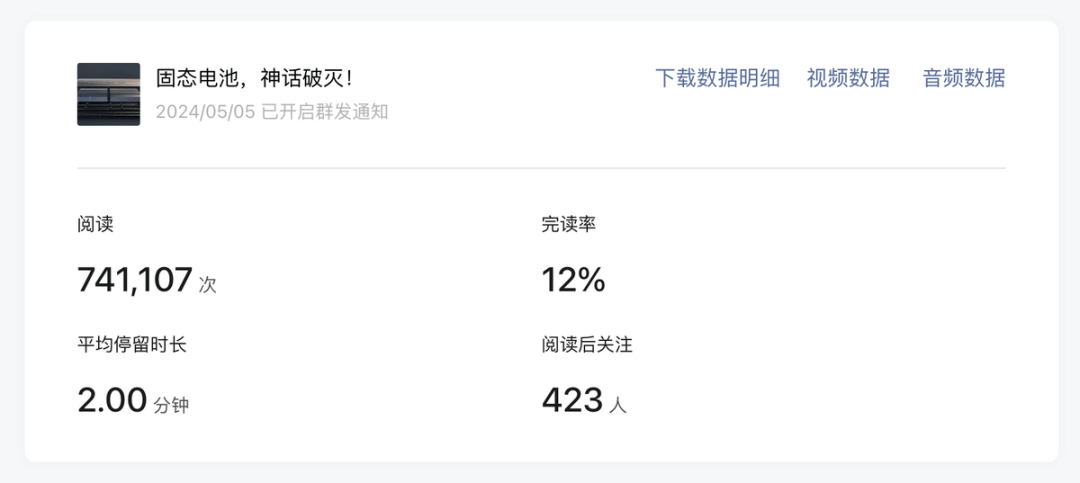

一方面,圖文流量在增加,甚至可以說是歷史上流量最好的時候。很多人說公眾號流量下滑,圖文流量下滑,但我們在後台看到的是相反的情況,流量高速增長,甚至每個月都有50萬+的爆款,粉絲增速也在歷史高位。原因有很多,比如公眾號越來越重視算法推薦,創作者擁有「算法紅利」;比如很多人去做短視頻不做圖文了,圖文供給變少了,留下的玩家有「剩者紅利」。

還有一點也很重要,那就是小夥伴的「內容力」得到了市場檢驗——包括選題、內容、標題乃至運營等綜合能力。有人可能對此不屑,70萬閱讀的一篇圖文爆款不算什麼,「標題黨誰不會」,但真做內容就會發現其實不是那麼容易。

另一方面,圖文廣告投放沒有明顯減少。雖然我們的收入不到海參哥這樣的短視頻博主、直播帶貨網紅們的零頭,但起碼能夠讓團隊小夥伴都能有體面的收入,安心碼字做內容。

毋庸置疑,看圖文內容的人依然很多,重視圖文傳播的品牌還是不少。

為什麼圖文會一直很重要呢?根本原因在於圖文有不可替代的媒介特性或者說閱讀場景價值。

對用戶來說,圖文更適合效率閱讀(而不是Kill Time)、深度閱讀(而不是看完記不住)、專業閱讀(誰會用視頻讀論文?)、獲取信息知識(知乎、百度搜索結果頁都是圖文優先)。

如果小紅書只有短視頻直播,恐怕很難應對抖音與快手的衝擊,但因為有獨特的「筆記」,有社區這一基本盤,小紅書才能成為特別的存在且高速增長,就連抖音也一直在探索圖文內容。

不是每個用戶、在任何場景都愛看直播、看短視頻的——很多平台都沒有意識到這一點,All in 短視頻直播,流量是顯著增加了,但卻嚴重拉低了整體的用戶體驗。

對品牌來說,圖文更容易建立認知,影響人心,探討話題,準確、深度、有效地影響最需要影響的特定人群,特別是高層、精英、專業、行業人群,他們很忙,需要快速獲取大量信息,不可能花幾個小時刷短視頻(至少工作日不會)。短視頻不支持快速獲取信息,可「一目十行」的圖文才是主流信息獲取方式——當然這些人群對內容足夠挑剔,因此內容本身要足夠好、足夠專業、足夠有用。

對於文字的獨特價值,早在2015年,任正非就有深刻的洞察,他在華為公共及政府事務部2015年工作彙報會的講話提到:

我們要利用網絡媒體這個概念,從各種媒體的報道擴展到一些微博、微信大V。只要這個大V一貫不過問政治、不指責政府、不評論政策,講的都是微觀,我們就要把他變成朋友,請他看看巴展,參加一些活動,讓他有所感觸。比如他有100萬個粉絲,他發布後有很多人會轉發,可能就會覆蓋幾千萬人。視頻停留在表面上,其實文字的穿透力比視頻更厲害。

任正非,公眾號:任總講話集2015年9月23日任正非在公共及政府事務部2015年工作彙報會的講話

我們要利用網絡媒體這個概念,從各種媒體的報道擴展到一些微博、微信大V。只要這個大V一貫不過問政治、不指責政府、不評論政策,講的都是微觀,我們就要把他變成朋友,請他看看巴展,參加一些活動,讓他有所感觸。比如他有100萬個粉絲,他發布後有很多人會轉發,可能就會覆蓋幾千萬人。視頻停留在表面上,其實文字的穿透力比視頻更厲害。

任正非,公眾號:任總講話集2015年9月23日任正非在公共及政府事務部2015年工作彙報會的講話

是的,視頻停留在表面上,其實文字的穿透力比視頻更厲害。

公關對上管理,說直接點要讓領導多看到公司正面評價,少看負面評價,領導習慣看圖文,自然就要重視圖文;對內管理,要服務業務部門而不是取代市場與銷售,去打造短視頻IP搞流量帶貨,無異于越俎代庖,大機率還做不好;對外管理,要跟媒體做朋友,廣結善緣,而不是厚此薄彼,拉仇恨搞對立,畢竟公關與媒體在同一個生態,吃的都是百家飯。

對公關來說,視頻是重要陣地,圖文才是基本盤。

也不難發現,不同媒體從來都不是替代關係。前些年,微信沒有像一些人叫嚷的那樣成功取代微博,YouTube與Twitter也沒有撼動《紐約時報》們的地位。今天以及未來,短視頻不可能取代一切媒體,包括圖文媒體。

當一些品牌被海參哥們忽悠去做短視頻IP時,其他品牌不妨重新審視圖文的價值。至少在微信生態,10萬+出現的頻率已遠高於過往。以前10萬+的微信圖文算爆款,現在很多公眾號後台,50萬+已是司空見慣。

某知名科技媒體主編說,圖文是油車,視頻是電車。對創作者來說,如果不善於視頻或者不想做視頻,大可專注於內容本身,比如23年,主攻AI的自媒體檔期就排不過來,因為AI大模型「百模大戰」,品牌主預算再少都要投放頭部AI媒體,AI媒體專注、專業、專精,靠此吃透細分市場。

我們雷科技專注「AI硬科技」,做新品現場報道、做產品測評體驗,做技術深度解析,做深度行業觀察,「深耕內容」的策略也在奏效。2024年,拉斯維加斯的CES(消費電子博覽會)、巴塞隆納的MWC(世界移動通信大會)、上海的AWE(國際家電與消費電子展)、以及北京的車展,我們都派出了團隊去現場報道最新的科技產品。說來有些慚愧,小夥伴的差旅都是自費的,沒有品牌負責,但事後看,這種投入是非常值得的,小夥伴去到現場體驗產品、深度交流,輸出了系統的、獨特的、專業的內容,讓更多用戶知道了我們,與更多品牌建立了聯繫。

不可否認,也有「油電混合」圖文與視頻都很強的同行。對創作者、新媒體以及媒體來說,「水陸兩棲」或者「油電混合」也是一條值得探索的路,希望每個熱愛內容的人都能在擅長的領域繼續發光發熱,視頻可以順勢而為,因上努力、果上隨緣,可千萬不要再被海參哥們忽悠了。