拉斯·艾丁格在上海的住處能俯瞰大片綠地和湖泊,他到這裡的第一天,為了緩解時差造成的睏倦去公園裡散步,秋日午後的陽光正好,他接連看到湖邊的人們舉起手機拍照,「我看著每個人舉著手機的樣子,像極了哈姆雷特舉起骷髏頭骨的姿態,我忽然想到,今天的手機就是哈姆雷特手裡的骷髏,他來到現代人中間,大概是舉著手機自問『生存還是毀滅』。」

今晚,柏林邵賓納劇院的《哈姆雷特》時隔9年重返中國,艾丁格將在上海YOUNG劇場演繹他的「人生角色」——自奧斯特瑪雅執導的這個版本在2008年首演,「哈姆雷特」陪伴艾丁格經歷了演員職業生涯黃金期的16年。2015年,他以哈姆雷特的形象首次亮相於中國舞台,當時他對中國觀眾而言是神秘的。過去9年,因為電影《波斯語課》和熱門劇集《柏林巴比倫》等,他成了全世界最廣為人知的德國演員之一。隨著知名度「破圈」,艾丁格吸引的人群不再局限於德語戲劇愛好者,而他在復旦大學面對滿座觀眾說出:「不用在意我,吸引你們來這裡的肯定不是聽我這個德國人用英語聊天。重要的是《哈姆雷特》,重要的是我們渴望通過《哈姆雷特》認識自己,你們看著我在舞台上,我是你們的鏡子,我也在舞台上留意你們的反應,你們也是我的鏡子。」

光著屁股跳到觀眾臉上

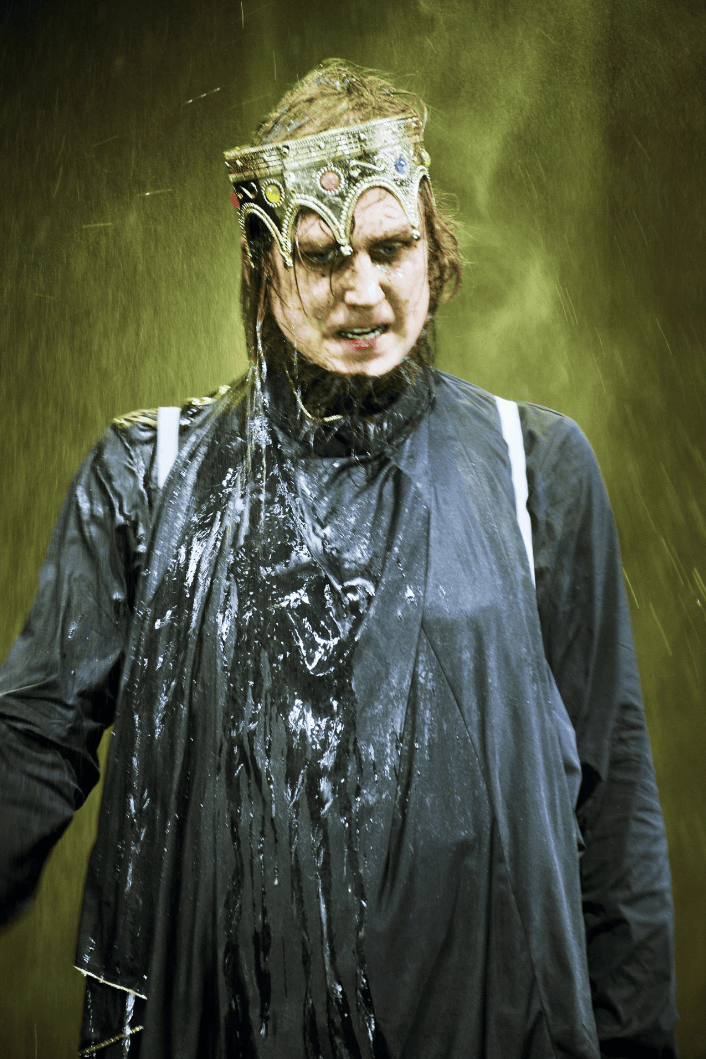

邵賓納版《哈姆雷特》創造了驚人的舞台景觀,導演奧斯特瑪雅用4.5噸泥土製造髒亂污穢的墳場,指涉那個埋葬了哈姆雷特的、被權欲腐蝕的世界。這個「髒亂版《哈姆雷特》」在全世界巡演了16年,至今每到一處仍能再現首演時的震動,很大程度是因為主演艾丁格持續在演出中即興製造的意外,他被公認為「戲劇史上最瘋狂的哈姆雷特」。對此,他開玩笑說:「當托馬斯(奧斯特瑪雅的名字)號稱我們應該光著屁股跳到觀眾臉上時,只有我字面意義上照做了。」與艾丁格同台的邵賓納劇場的演員們則紛紛感嘆:「和他合作的每一場的演出都要保持警惕,他永遠讓我們有著在首演中的緊張感。」

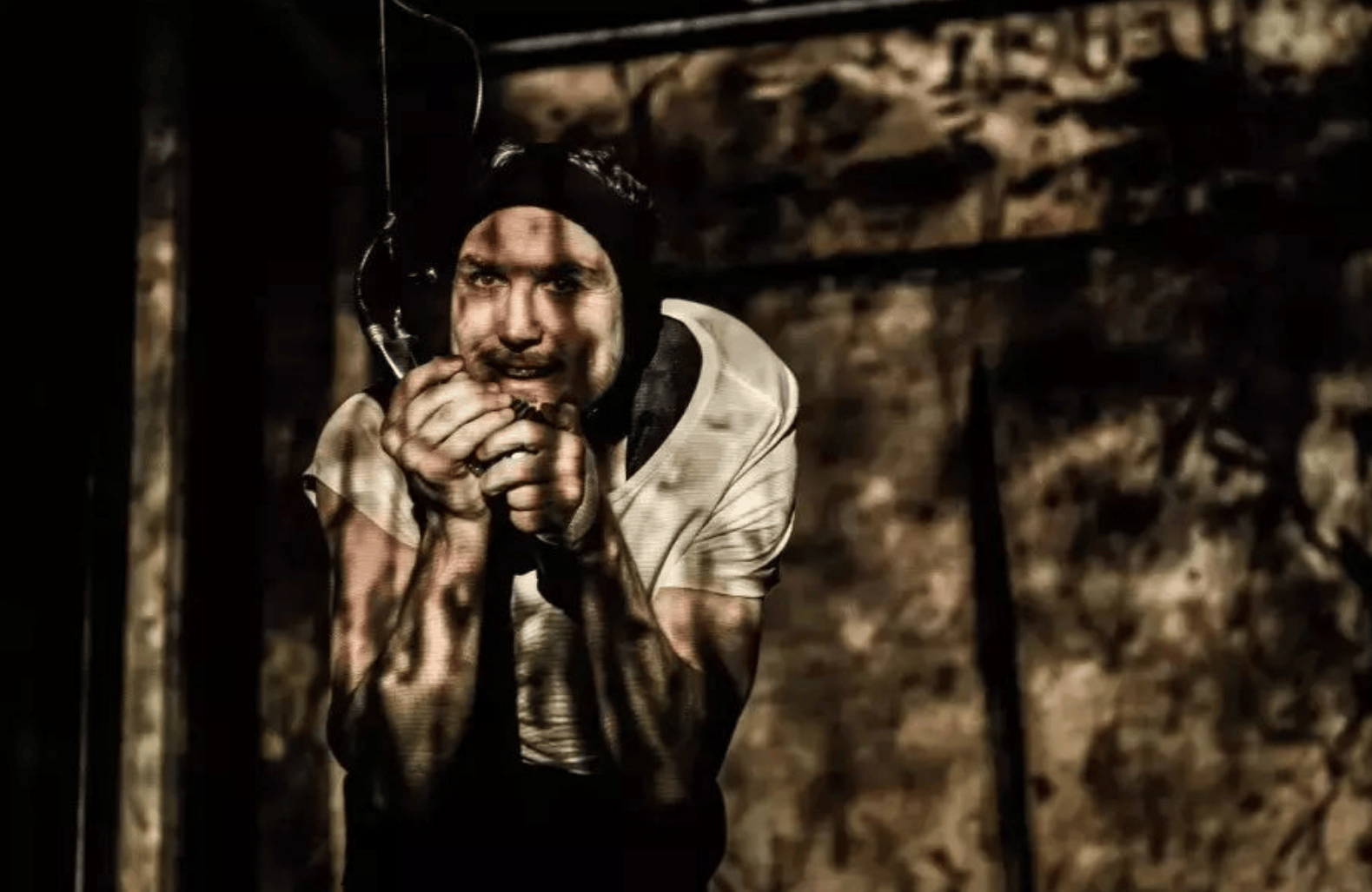

艾丁格承認,《哈姆雷特》是他的職業生涯的轉折點,與「哈姆雷特」的相遇改變了他的表演方向。他在德國年少成名,10歲即以童星身份進入電視行業,但是他自1999年加入邵賓納劇院後數年裡,仍苦惱該如何尋找表演的方向。2005年,他和英國戲劇導演詹姆斯·麥克唐納合作莎劇《特洛伊羅斯與克瑞西達》,當他表示無法理解特洛伊羅斯的「處境」,導演對他說:「拉斯,你要關心的是台詞,僅僅是台詞。」當時他以為導演在敷衍他。三年後,當奧斯特瑪雅開排《哈姆雷特》就要求艾丁格排練「生存,還是毀滅」這個段落,面對莎士比亞的台詞,他想起麥克唐納曾經的「指點」,突然意識到:「重要的不是我去設想角色的感受和處境,然後念出台詞。正相反,重要的是我在念這些台詞,重要的是『生存,還是毀滅』這些句子從我的身體里喚醒了怎樣的情感。」他認為,表演《哈姆雷特》是一趟自我發現的旅程,他在哈姆雷特的命運悲劇中發現自己,觀眾也一樣,他們觀看他,不是為了早已熟知的情節,而是通過認知哈姆雷特來認識自己、理解自己——我是誰?我在這個世界中處在什麼位置?我為何無法行動?

從那時起,艾丁格對表演有了新的認知,即,越是用私人化的方式演繹角色,越能激發普遍的共情。他回顧過去的16年里一次次地回到「哈姆雷特」這個角色,在超過100場的全球巡演中,他聲稱:「我沒有哪一次會帶著明確的想法或概念走上舞台,我沒有固定的目標和計劃,不把哈姆雷特當成一個完成式的人物來扮演。相反,每一次演出就是一次開放的旅行,我願意接受甚至製造意外,並為此承受失敗的風險。因為我越是敞開我個性中的脆弱、搖擺和不確定性,我在台上就越接近哈姆雷特。」當然,他強調這只是適合他的「工作方式」,也許對同行毫無參考意義,而他真正好奇的是:戲劇演出必須是一次嚴密執行的流程嗎?開放式的表演和即興段落意味著觀演雙方更多的交流,這增加了失敗的風險,但是,「為什麼不能接受舞台上的不完美、乃至失敗呢?更多時候,勇氣和失敗是相伴的。人們評價我是瘋狂的哈姆雷特,其實我只是願意承擔失敗的風險。」

哈姆雷特是我,納粹軍官也是我

艾丁格提到,無論演出《哈姆雷特》多少次,劇終哈姆雷特服毒的段落始終讓他痛苦萬分:「他喝下毒藥,身邊一切離他而去,人們議論紛紛,周圍嘈雜不堪,但一切都和他無關了,他不能發出聲音,不能和任何人交流,他成了一座孤島。這就是死亡——你失去了和這個世界的任何聯繫。」他說,每一次在戲劇中體會「死亡」,加劇了他在現實中的恐懼:陷入不被傾聽的孤獨,被扼住自我表達的聲音。

艾丁格強調,在德語中,「娛樂」這個單詞同時有「交流」的意思,所以,「我們相聚在劇場裡,是為了敞開內心的交流,為了得到一些在日常中沒有的、大於生活的時刻。」他並不避諱談到以往因不滿現場觀眾手機打擾而中斷演出,也用到「痛恨」這個詞形容他對來自觀眾席攝影、攝像的反感:「演員和觀眾在戲劇中共享的分分秒秒是轉瞬即逝的,劇場的魅力也在這裡,屬於戲劇的時間是一往無前、永不停歇的。人們以為拍攝留住了瞬間,但其實他們在掏出手機時就錯失了正在流淌的時刻。劇場的靈魂在於即時,在於它不可停駐,哈姆雷特說著『生存還是毀滅』,只有在他說話的時刻是有意義的,至於他舉著骷髏的造型是不是被照片保存下來,這不是戲劇和劇場關心的。我48歲了,可能我是一個無法理解潮流的頑固的老年人,我不能接受發生在演出過程中的拍攝和打卡,這是在摧毀戲劇現場的靈魂。」

因為艾丁格在工作中的性情和他的表演風格,法國電影導演阿薩亞斯形容他「延續著1970年代德國電影狂飆的瘋癲力」,艾丁格對此的理解是,他只是努力改變表演所意味的距離,確切說,他願意嘗試一切來消除他和觀眾之間的距離。「我並不羞於承認從表演中獲得了一些特權,在扮演他人的時候釋放了在生活中不能實踐的人性諸多側面,哈姆雷特是我,理查三世是我,培爾·金特是我,納粹軍官也是我。我不認為自己是多了不得的演員,表演豐富了我生命的可能性,這也是我渴望和觀眾分享的,我渴望他們和我一起,不僅和光明的、敞亮的英雄產生認同,也站在黑暗的、瘋狂的、不得見光的這些惡徒一邊,勇敢地看清古往今來人性中同樣存在的魔性,面對隱匿在我們內心的惡魔。」

作者:柳青

文:柳青 圖:劇組供圖 編輯:李婷 責任編輯:邢曉芳

轉載此文請註明出處。