提要: 蘭花是我國傳統名花,深受人們重視和喜愛。但對屈原時代所說「蘭」是否即是或包括後來人們所說蘭花,宋以來聚訟紛紜,莫衷一是,迄今未能圓滿解決。屈原所說「蘭」乃菊科澤蘭屬植物,漢以來稱作「蘭草」,與同類蕙草等統歸「香草」,以鮮明的藥用、香用價值著稱。而今所言蘭花為蘭科蘭屬春蘭、蕙蘭等觀賞植物,始見於北宋中葉,所謂《楚辭》與唐五代作品已有蘭花的信息均不可靠。宋仁宗嘉祐二年(1057),宋祁《益州方物略記》所載石蟬花是最早的蘭花信息。宋神宗元豐(1078—1085)以來,周師厚《洛陽花木記》與蘇轍、呂大防、黃庭堅等人詩文作品陸續記載和吟詠蘭花,主要見於巴蜀、荊湘、江南以及中原洛陽等地。至北宋末年,蘭花已廣為人知。蘭花與古之蘭草同為草本而具芳香氣息,出現之初多見於澧州(治今湖南常德澧縣)、鼎州(治今湖南常德)、江陵(治今湖北荊州)等楚國核心地區,生長又多見於山野幽谷之地,與《楚辭》所言「沅有芷兮澧有蘭」「幽蘭」等說法多有對應與契合。而此時傳統蘭草的生活應用衰落,人們日常接觸較少,認識模糊,花卉種植欣賞的興趣卻明顯高漲。因而新出蘭花得以直接襲用「蘭」名而喧賓奪主,完成了從實用香草到觀賞蘭花的形象轉換,並直接承襲古蘭「香草」的「比德」功能和文化意義,迅速上升為與梅菊、松竹等齊名比肩的傳統名花。

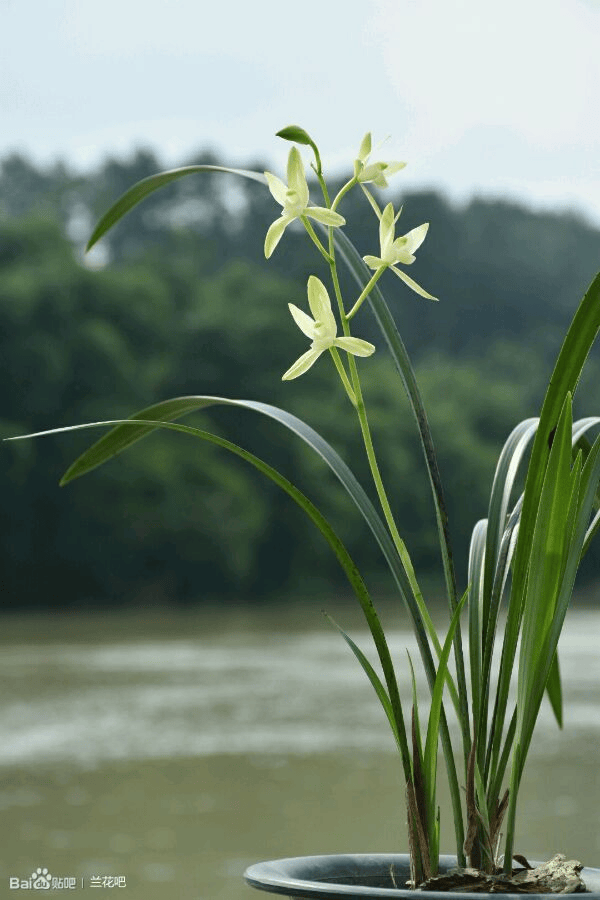

春蘭,蘭科蘭屬植物,乃「國蘭」「中國蘭」或俗稱蘭花之一種,品種:楊氏素荷。(百度蘭花吧圖片)

蘭花是我國傳統名花,古今相關讚美和討論可謂汗牛充棟。但迄今仍有一個問題懸而未決,至少未能理想解決,這就是我國蘭花究竟起於何時?但凡對我國蘭花起源問題略有關注的朋友都了解這樣一個事實,宋朝開始出現「今古蘭之爭」。所謂「古蘭」是指孔子、屈原時代所說「蘭」,秦漢以來稱作「蘭草」,按現代植物學分類,主要指菊科澤蘭屬的佩蘭,與具有類似香味和功用的蕙(也名薰草或零陵香)、芷、茝等統歸為「香草」;所謂「今蘭」,即如今俗所稱蘭花,指蘭科蘭屬的春蘭、蕙蘭、建蘭、寒蘭、墨蘭等我國傳統觀賞蘭花。宋以來聚訟紛紜的是,自古以來人們所說「蘭」只是一種,還是由「古蘭」而「今蘭」先後出現而完全不同,或者自古即兩者兼而言之。這不僅關係我國傳統名花——蘭花的歷史起源問題,也是我國蘭文化史、蘭科蘭屬植物史的重要課題。筆者認為,按現代科學分類,古人所說「古蘭」即蘭草與「今蘭」即蘭花分屬不同科屬,是迥然有別的兩類植物。本文致力弄清這樣兩個問題:一、我國觀賞蘭花何時出現,更確切地說最早什麼時間為人們發現和認識?二、蘭花與蘭草差別十分明顯,為何同以「蘭」為名?這是整個蘭花起源問題的核心,本文主要圍繞這兩方面展開討論。

一、「古蘭」「今蘭」之分的必然與《楚辭》已言蘭花的牽強

首先無法迴避的還是傳統「今古蘭之爭」,有必要就其中關鍵分歧表明我們的立場與看法。

(一)古蘭、今蘭為兩類不同植物

「今古蘭之爭」起於宋代,古往今來參與者眾多,張曉蕾博士學位論文《從蘭草到蘭花——先秦至宋代蘭的生物、文化形象及其意蘊演變》對此有較為詳細的梳理評述,張曉蕾:《從蘭草到蘭花——先秦至宋代蘭的生物、文化形象及其意蘊演變》,南京師範大學博士學位論文,2018年,第10—14頁。此處不再贅復。「今蘭」與「古蘭」,即「蘭草」與「蘭花」分屬不同綱目、科屬,差別十分鮮明,在「古今蘭之爭」最初出現的宋朝,人們就有十分明確的描述。朱熹《楚辭辨證》:

大抵古之所謂香草,必其花葉皆香,而燥濕不變,故可刈而為佩。若今之所謂蘭蕙,則其花雖香,而葉乃無氣,其香雖美而質弱易萎,皆非可刈而佩者也。

大抵古之所謂香草,必其花葉皆香,而燥濕不變,故可刈而為佩。若今之所謂蘭蕙,則其花雖香,而葉乃無氣,其香雖美而質弱易萎,皆非可刈而佩者也。

(宋)朱熹集注,蔣立甫校點:《楚辭集注》,上海:上海古籍出版社,2001年,第171頁。

元人吳澄《蘭畹》也說:

古稱蘭蕙、蘭茝,是蘭與蕙同類。蕙者零陵香也,茝者香白芷也,皆可采而干之,收貯以為香藥,經久而彌香。非若今人所名之蘭,不過如茉莉、瑞香之花,能香於一時而已。

古稱蘭蕙、蘭茝,是蘭與蕙同類。蕙者零陵香也,茝者香白芷也,皆可采而干之,收貯以為香藥,經久而彌香。非若今人所名之蘭,不過如茉莉、瑞香之花,能香於一時而已。

(元)吳澄:《草廬吳文正集》卷6,清乾隆二十一年萬璜校刻本。

面對這些樸實而簡潔的常識比較,任何「古蘭」與「今蘭」即蘭草與蘭花為一種的說法都無法爭辯,難以立足。古人相關看法也多是基本一致的,正如宋末元初方回《秋日古蘭花》詩歌所說,「一干一花山谷(引按:黃庭堅號山谷道人)語,今蘭不是古時蘭」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第66冊,北京:北京大學出版社,1991—1998年,第41735頁。清人王士雄也說:「《離騷》之蘭,即《本草》之蘭,皆非今之蘭花,前人辨之已極明確,不必致疑矣。」(清)王士雄:《溫熱經緯》卷4,清同治光緒間烏程汪氏刻本。這是我們可以首先明確而必須堅信的。

春蘭,品種:大富貴。(百度蘭花吧圖片)

(二)《楚辭》所說「蘭」已含蘭花的說法十分牽強

對於上古、中古所說「蘭」只是「香草」而非蘭花,古今學者都有很多論證。就筆者所見,當代吳應祥、陳心啟、吳厚炎等先生的論著,吳應祥:《中國蘭花(第2版)》,北京:中國林業出版社,1993年,第1—3頁;陳心啟:《中國蘭史考辨——春秋至宋朝》,《武漢植物學研究》1988年第1期;吳厚炎:《芳菲襲予為說蘭——從古代菊科佩蘭到今天蘭科蘭花》,《黔西南民族師專學報》1997年第2期;吳厚炎:《蘭蟠而不滅其馨——再論蘭(菊科佩蘭)之非蘭科蘭花》,《黔西南民族師專學報》2004年第2期。吳應祥先生後出《國蘭拾趣》(昆明:雲南科技出版社,1995年)觀點略有徘徊。還有河南大學李拓碩士學位論文、南京師範大學張曉蕾博士學位論文都有深入、細緻的闡發,李拓:《〈楚辭〉植物意象實證研究》,河南大學碩士學位論文,2010年,第28—43頁;張曉蕾:《從蘭草到蘭花——先秦至宋代蘭的生物、文化形象及其意蘊演變》,第14—118頁。筆者深表認同和讚賞。其中張曉蕾對蘭草的生物性狀、分布區域、實用價值、應用方式及相應的民俗風習、文學書寫等論述尤為全面、系統而具體。本文的探討建立在這兩三代學者已有認識基礎之上。

上古經典中《楚辭》尤其是屈原作品與「蘭」關係最深,有關內容成了後世蘭文化的流行話語,引發愛蘭、崇蘭的傳統文化情結,因而無論古代還是當代,人們都更願意相信蘭花自古即有,《楚辭》所說「蘭」早已包含蘭花,這一心情不難理解。

今人相關論述,舒迎瀾先生可謂園藝史界的代表。他認為蘭科植物有1000萬年的歷史,屈原家在湖北秭歸,是蘭科植物分布區域,屈原作品提到的「『蘭』『蕙』『春蘭』『秋蘭』『幽蘭』『石蘭』『皋蘭』等詞彙,主要包含了蘭屬植物的蘭、蕙,可能還有石斛等其它蘭科植物」,「自然,不排除也有蘭草澤蘭的可能」,舒迎瀾:《蘭花與蘭草之辨》,《園林》2007年第8期。是認為屈原所說蘭以蘭科蘭屬植物為主,而兼有菊科澤蘭屬植物。顯然,所說多屬推想,學界已有駁議。胡世晨、翟俊文:《古蘭蕙不是今蘭花——也談舒迎瀾先生的〈蘭花與蘭草之辨〉》,《廣東園林》2011年第2期。

筆者認為,無論是菊科還是蘭科植物,自然界何時產生是一回事,人們何時發現、認識與利用則是另一回事。蘭科蘭屬植物亘古即有,在自然界究竟起於何時難以稽考,我們所能追蹤探究的只是後一方面,即其何時為人們發現、認識並利用,這就是我們此處所說該植物的起源。屈原乃至整個上古時期是否有人見過並明確認識蘭花,從目前人們掌握和引用的材料看沒有任何可靠證據,我們不能僅憑《楚辭》等先秦著述一鱗半爪的跡象簡單臆測、牽強附會。至少從漢代開始,人們對《楚辭》以及先秦著作所言「蘭」的認識都高度統一。西漢王逸注《楚辭·離騷》:「蘭,香草也。」《神農本草經》:「蘭草,味辛平,主利水道,殺蠱毒,辟不祥。久服益氣,輕身不老,通神明。一名水香,生池澤。」《大戴禮記·夏小正》:「(五月)蓄蘭為沐浴也。」東漢許慎《說文解字》:「蘭,香草也。」三國陸璣《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》:「蕳即蘭,香草也……其莖葉似藥草澤蘭,但廣而長節,節中赤,高四五尺。漢諸池苑及許昌宮中皆種之,可著粉中。」此後歷兩晉、南北朝至隋唐五代,各類本草、名物類書所說均不出此義,蘭是一種澤蘭類香草,莖葉分明,多生下濕之地,用作香料、藥草和佩飾、洗浴、禮儀等生活用品。其間或有方俗異名,不同學者對「蘭」所含具體品種也有不同看法,但作為香料與藥物的本質卻高度一致,從未見有人明確言及其中包含「今蘭」即後世所說觀賞蘭花。也就是說這些關於「蘭」明確、穩定的公共認識從秦漢到唐五代至少有千年歷史,並無實質性的變化。在沒有確切而豐富證據的情況下,我們不能僅靠隻言片語的片面解讀、一鱗半爪的主觀印象,來隨意改變這一以貫之而高度統一的公共認知。

清董誥《益壽霏春·楚畹幽蘭》,台北故宮博物院藏。古今多認為《楚辭》所說「蘭」即是或至少包括今所謂蘭花,其實不然。

為了證明屈原所說已有蘭花,舒迎瀾先生有明顯揚「花」抑「草」之嫌,認為蘭草的香味遠不如蘭花易於被發現,蘭草「通常不碰它,則聞不到多少香味」,這顯然與事實不符。蘭全草皆香,因而稱「香草」,無論是幼苗還是成草,無論是鮮草還是枯料,都可用作藥草、香料、佩飾、沐浴等生活用品,這都是上述千年歷史中被廣泛記載和談論的。從早期人類認識尤其是審美認識的基本規律看,總是經濟實用價值最先受到關注,而成為「其他種類價值的最便當隱喻」[英]貢布里希:《藝術中價值的視覺隱喻》,范景中編選:《藝術與人文科學——貢布里希文選》,杭州:浙江攝影出版社,1989年,第63頁。。屈原和《楚辭》對「蘭」的重視與尊尚,用作君子人格的象徵,正是紮根於蘭草作為香草、藥草在人們實際生活中的廣泛應用。而蘭科蘭屬的春蘭、蕙蘭、建蘭、寒蘭、墨蘭等觀賞蘭花,生長環境和種植技術要求較高,自然繁殖不易,天然分布種群數量不具優勢,花的色彩鮮艷不夠,在更注重植物實用價值、植物外在形象審美意識比較薄弱的上古時期應更難引起人們注意。從下文我們的考述可見,蘭花遲至花卉欣賞和園藝栽培興趣普遍高漲的宋代始受關注,其應用價值缺乏和花色觀賞性不強正是十分重要的原因,蘭花的發現有待更為積極、深刻的花卉文化時代。

古今都有將屈原所說「幽蘭」視作專指蘭花的。古人如明王象晉《群芳譜》:「蘭草即澤蘭,今世所尚乃蘭花,古之幽蘭也。」(明)王象晉輯:《二如亭群芳譜》花譜卷3,明天啟元年刊本。《楚辭》學者尤然,今姜亮夫(1902—1995)先生《楚辭通故》:「考屈子所言,亦有如魏晉以來至李時珍所定之蘭花者,則所謂幽蘭是也……。此外言蕙蘭、澤蘭、皋蘭、蘭芷、馬蘭、都良香者,皆蘭草也。」姜亮夫:《楚辭通故》第3輯,《姜亮夫全集》,昆明:雲南人民出版社,2002年,第387頁。其主要依據是:「自屈子造文,亦可斷知。曰『謂幽蘭其不可佩』,意謂幽蘭本為芳卉也;曰『結幽蘭而延佇』,言結之而延佇也。蕳蘭花在莖段,不可以結,唯幽蘭花有香氣,且花莖修潔,蘭葉更長為可結也。」姜亮夫:《楚辭通故》第3輯,《姜亮夫全集》,第396頁。姜先生為《楚辭》學大家,所說影響較大。如張崇琛先生對《楚辭》所言「蘭」有不少切實、精彩的論證分析,力證中古以前所說諸蘭為香草,張崇琛:《楚辭之「蘭」辨析》,《蘭州大學學報》(社會科學版)1993年第2期。而獨於姜先生幽蘭為今蘭之說敬信不疑。其實姜先生的依據只是屈原片言隻語的解析,所說十分牽強。屈原《離騷》所謂「謂幽蘭其不可佩」,所說用以「佩」者之蘭是「香草」,其莖、葉乃至全草皆宜,遠非香花不可。《離騷》「結幽蘭而延佇」,與《九歌·湘夫人》「結桂枝兮延佇」,《九歌·河伯》「辛夷車兮結桂旗」都是相同的表達方式,所謂「結」只是系掛、佩帶以為美飾而已,並非唯有「幽蘭」才可施為,因此不足以認其所「結」必指蘭花之花莛(箭)與葉片。

屈原所說「幽蘭」之「幽」只是一個品格譽詞,不是蘭之別有一種。其對後世的影響也在奠定「蘭」的幽雅神韻和高潔品格寓意,為《楚辭》整個「香草以喻君子」象徵系統中的重要方面。漢魏以來詩文作品即常見以「幽」稱蘭,如張衡《思玄賦》「纗(引按:系)幽蘭之秋華兮,又綴之以江蘺」,曹植《迷迭香賦》「方莫(引按:暮)秋之幽蘭,儷崑崙之英芝」,謝朓《杜若賦》「蔭綠竹以淹留,藉幽蘭而容與」。到唐朝僅名《幽蘭賦》的作品就不在少數,如唐顏師古《幽蘭賦》「紫莖膏潤,綠葉水鮮」,楊炯《幽蘭賦》「江南則蘭澤為洲,東海則蘭陵為縣。隰有蘭兮蘭有枝,贈遠別兮交新知」,陳有章《幽蘭賦》「結根聳干,布葉逾密」,所說「幽蘭」都是蘭草,而非蘭花。另《楚辭》所說秋蘭、春蘭、石蘭、崇蘭、皋蘭等,正如宋人洪興祖所說:「《楚詞》有秋蘭、春蘭、石蘭,王逸皆曰香草,不分別也。」(宋)洪興祖:《楚辭補註》卷1,《四部叢刊》影明翻宋刻本。宋以前相關解說雖有具體辨名釋義之不同,但都統一歸為香草。甚至整個古代,也未見有以「幽蘭」作為「蘭草」或「蘭花」之一類通用專名的現象。所謂《楚辭》「幽蘭」為蘭花的說法顯然是出於蘭花愛尚過甚,為追尊其歷史而出現的牽強附會之言。同樣,所謂「春蘭」之「春」也只是季節飾詞,指春日新發、採收的蘭草,而非今日園藝界所說春蘭類蘭花品種。

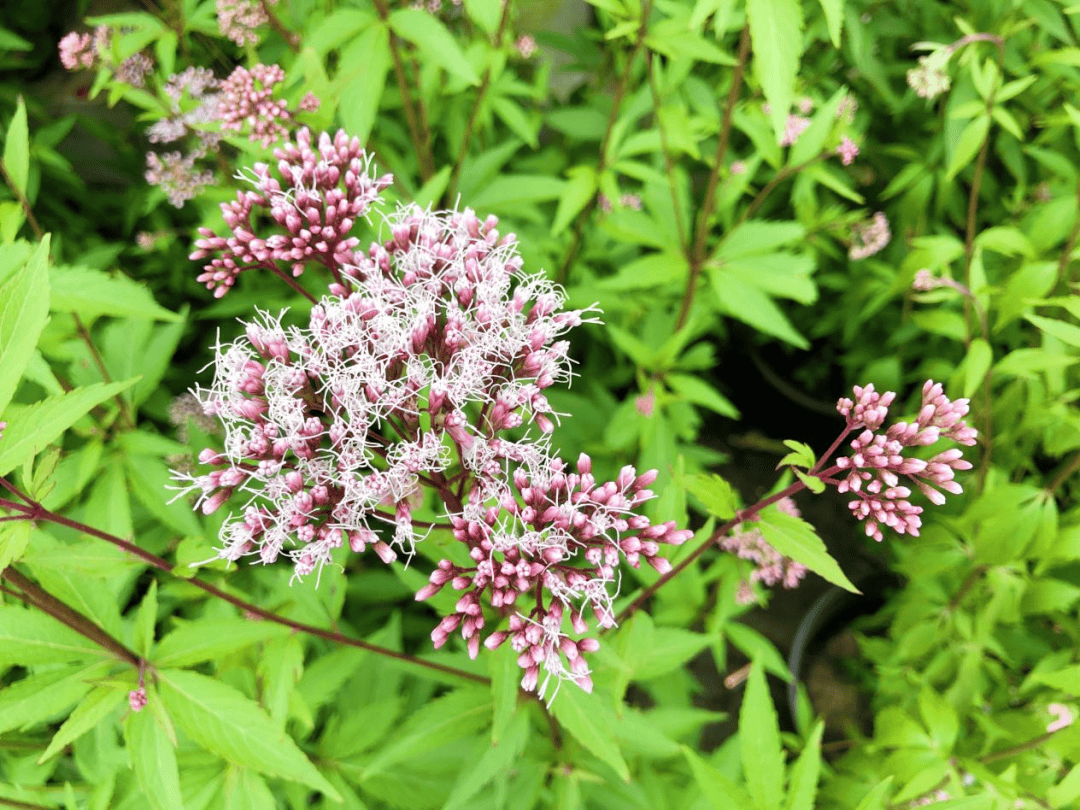

蘭草,明清以來始名佩蘭,菊科澤蘭屬植物。孔子、屈原時代所說「蘭」即此種,整株富有香味,多用作藥材和香料。與蘭花不同科屬,形態迥異,宋以來多稱「古蘭」,蘭花則相對稱作「今蘭」。(昵圖網圖片)

二、蘭花起於唐五代的證據遠不可靠

既然認定「今蘭」非「古蘭」,屈原時代乃至整個上古、中古時代都只有「香草」之蘭而未見蘭花之蘭,接著面臨的問題就是,「今蘭」即蘭花何時出現?朱熹在前引一段指明今蘭非古蘭後,隨即感慨稱:「其非古人所指甚明,但不知自何時而誤耳。」(宋)朱熹集注,蔣立甫校點:《楚辭集注》,第171頁。蘭花是什麼時候為人們發現,並誤名為「蘭」?這是我國蘭花起源問題的關鍵所在。因「今古蘭之爭」起於宋代,宋人已有明確的蘭花欣賞、栽培信息,凡持「今蘭」非「古蘭」論者,自然而然多上溯唐五代,從各類文獻資料中搜羅、挖掘蘭花信息。迄今論者所舉例證可分兩類。

(一)唐五代文學作品

所涉作品按作者時代先後為序,有舉中唐錢起(720?—780?)《奉和杜相公移長興宅奉呈元相公》「種蕙初抽帶,移篁不改陰」,皎然(730—799)《釋裴循春愁》「蝶舞鶯歌喜歲芳,柳絲裊裊蕙帶長」,認為兩詩言蕙葉均以「帶」形容,「表明蕙葉呈細長帶狀,這顯然符合蘭科蘭花的生物特性,而蘭草類蕙草的葉子形狀似麻葉,與『帶』狀相差甚遠,因此詩人所言之蕙應是蘭科蘭屬植物蕙蘭,是我國傳統蘭花的一個品種」。張曉蕾:《從蘭草到蘭花——先秦至宋代蘭的生物、文化形象及其意蘊演變》,第121頁。另有舉五代貫休《擬齊梁體寄馮使君》「露益蟬聲長,蕙蘭垂紫帶」,理由同上。筆者認為,錢起詩的後兩句「院梅朝助鼎,池鳳夕歸林」與皎然詩所寫同屬春日蘭草生髮之景,與新竹、柳絲輝映,都是表現暮春季節的清新生機。以「帶」形容蘭、蕙,語出《楚辭·九歌》「荷衣兮蕙帶」,非指葉型,而是用處,且泛言葉之長短,也無客觀標準。同樣的造句也見於南朝江淹《麗色賦》「紺蕙初嫩,赬蘭始滋。不掔(引按:牽)蘅帶,無倚桂旗」,因屈原《九歌·河伯》「被石蘭兮帶杜蘅」而稱「蘅帶」,杜蘅草莖葉圓嫩,不宜繞結,應都是化用《楚辭》語典而已。貫休「蕙蘭垂紫帶」是寫夏秋季節紫蘭枝葉茂盛下垂貌,所說更非蘭花。

論者多舉晚唐唐彥謙《蘭二首》:「清風搖翠環,涼露滴蒼玉。美人胡不紉,幽香藹空谷。」「謝庭漫芳草,楚畹多綠莎。於焉忽相見,歲晏將如何。」認為「翠環」「綠莎」言蘭花之條狀長葉,「蒼玉」形容蘭花花朵,「幽香」「空谷」形容蘭花氣質。筆者以為,此為兩首一組,所寫時間比較明確,屬於秋深露涼時節。前一首感慨蘭無人欣賞和佩帶,所謂「翠環」未始不可指蘭草之枝。後一首「綠莎」是用《楚辭·招隱士》「青莎雜樹兮,薠草靃靡」語意,與上句「芳草」相對而言泛指芳草之盛,後兩句是說所見蘭草不知歲末將至其狀如何,表達的是對歲暮天寒蘭草衰落的憂思。兩詩所說「蘭」應是秋冬枯萎之蘭草而非四季常青之蘭花。

有舉釋無可《蘭(和人)》:「蘭色結春光,氛氳掩眾芳。閉門階覆葉,尋澤徑連香。畹靜風吹亂,亭秋雨引長。靈均曾搴擷,紉珮桂荷裳。」首聯是說蘭春日茂發,香之氤氳勝於春日芬芳。頷聯分寫庭園蘭葉之盛、澤畔蘭葉之香。頸聯寫秋日蘭之進一步生長,尾聯以屈原之語作結,通篇所詠是典型的《楚辭》所言蘭草。有舉唐人楊夔《植蘭說》,認為「是迄今所知對蘭花栽培方法最早的記述」,陳心啟:《中國蘭史考辨——春秋至宋朝》,《武漢植物學研究》1988年第1期。然所說「蘭荃」並稱,顯然是指古蘭而非蘭花。

文學描寫非歷史記載,多虛實相兼,不同作家的描寫既有所見對象生姿環境的客觀差異,更有表達技巧的主觀選擇,相互之間並無客觀、統一的語言標準,因而以文證史、以詩證史務必倍加謹慎。事實上,上述諸家引據解說,多稱可能或疑似,不同論者解讀不一,從寬說所謂證據也只是兩可之間。筆者就諸家所舉唐五代詩文作品證據一一檢索推敲,無一有充分理由確認必指蘭花。這種情況與《楚辭》已有蘭花的論據一樣,更多屬於片言隻語的主觀感覺和臆測,遠非證據確鑿的科學認知。

佩蘭,古稱蘭草,春夏旺盛生長之景。屈原《離騷》「余既滋蘭之九畹兮,又樹蕙之百畝」,古人又有「刈蘭」即收割蘭草之說,所種應即這種便於大田種植、採收應用之香草。長沙馬王堆漢墓出土的辛追夫人繡枕即由佩蘭葉填充。(昵圖網圖片)

(二)陶谷《清異錄》等著作

關於唐五代的蘭花信息,更易為人取信的是所謂中唐郭橐駝《種樹書》、五代馮贄《雲仙雜記》和宋初陶谷《清異錄》等著作中的有關內容。而這三種文獻均有託名偽作之嫌,出現時代應不會在南宋之前,更有可能出現在宋以後,元末明初以來才見引用。其中前兩書的託名偽編性質,張曉蕾已有論析,張曉蕾:《從蘭草到蘭花——先秦至宋代蘭的生物、文化形象及其意蘊演變》,第119—121頁。此不贅復。對於陶谷(903—970)《清異錄》的託名性質,筆者在我國蠟梅、瑞香花起源考證文中也已有論證。程傑:《論中國蠟梅的歷史起源》,《南京林業大學學報》(人文社會科學版)2022年第5期;程傑:《我國瑞香起源考》,待刊。該書北宋未見有人提及,南宋陳振孫《直齋書錄解題》著錄稱:「《清異錄》二卷,稱翰林學士陶谷撰。凡天文、地理、花木、飲食、器物,每事皆制為異名新說。其為書殆似《雲仙散錄》,而語不類國初人,蓋假託也。」(宋)陳振孫:《直齋書錄解題》卷11,上海:上海古籍出版社,1987年,第340頁。是明確懷疑其為偽托。王國維指出書中有發生在陶谷身後之事,王國維:《庚辛之間讀書記》,《王國維遺書》第5冊,上海:上海古籍書店(影印商務印書館1940年版),1983年。錢鍾書先生批評該書「取事物性能,侔色揣稱,又復杜撰故實,俾具本末而有來歷」,錢鍾書:《談藝錄》,北京:中華書局,1984年,第566頁。青年學者羅寧更稱其「偽典小說」,羅寧:《制異名新說應文房之用——論偽典小說的性質與成因》,《社會科學研究》2008年第2期。認為是後人託名編纂之作。考元末陶宗儀《南村輟耕錄》記《清異錄》二卷,包括天文、地理、君道、官志等二十九類內容,另特別標舉藥譜一類,是所見僅三十門,而今本二卷或四卷本有三十七門。至少有這樣一種可能,宋初的陶谷或有名為《清異錄》的著作,後人增輯,形成今日所見規模。對該書所收《花經》等花卉典實的杜撰性質,筆者已多具體分析,此處也不再贅擾,僅就簡單一點提醒。從上文不難看出,整個唐五代詩歌中所謂蘭花跡象尚且零零星星、恍恍惚惚,今人相關考說極為勉強,何以五代南唐時的張翊《花經》就推為花中極品,儼然早已廣為人知,而宋之開國十年即去世的陶谷也能在著作中一再記載各式有關掌故與說法?顯然,所謂宋初陶谷《清異錄》,至少其中與蘭花有關的內容,應屬後世託名杜撰,出於蘭花明確出現並廣為人們知賞之後,時間絕不會早於南宋。綜上可見,整個唐五代無論詩文作品、子史雜纂還是其他什麼著作,沒有任何可以完全確認的蘭花信息。

北宋《宣和畫譜》卷十五「花鳥」(書影)。該書記載魏晉迄北宋末畫家共230多位近6400幅繪畫,其中花鳥、墨竹、蔬果三大類涉及花卉植物的畫作近3000幅,以牡丹、桃、梅、菊、蓮、芍藥、杏、松、竹等題材居多,卻無一幅畫題中含有植物「蘭」「蕙」名稱,是人們一直未將傳統蘭草作為視覺美觀之物,引為繪畫題材。北宋中葉,蘭花開始正式進入人們視野,隨後有關繪畫或已出現,至宋徽宗年間《宣和畫譜》編纂時,尚未及進入宮廷收藏畫目。

三、北宋中葉蘭花的出現

既然唐五代以前未見明確的蘭花信息,宋代又出現「今古蘭之爭」,蘭花肯定始見於宋代,我們需要著力弄清的是:宋人具體何時發現蘭花,言及蘭花?如今信息時代,文獻檢索功能強勁,《全宋詩》《全宋詞》都有專門的檢索程序,另有「中國基本古籍庫」「四庫全書」等電子檢索系統,筆者就中一一檢索、收集、排比所得「蘭」「蕙」植物信息,以求證和確認蘭花最初出現的時間及相關記敘。為了避免前揭《楚辭》及唐五代有關信息模稜兩可、捕風捉影乃至文獻訛誤等現象,筆者堅持立足可靠的文獻資料,主要依據這樣三類資料信息:一、有明確、具體的性狀描述;二、有可以披流溯源的前後關係;三、至少有兩種以上相關信息相互印證。而這些信息又應是所在地區出現最早的,適當參考後世相關記載,由此確保我們的論證和結論建立在堅實而合理可靠的證據之上。

(一)成都「石蟬」與戎州(宜賓)「蘭蕙」

宋祁(998—1061),雍丘(今河南民權縣)人,宋仁宗天聖二年(1024)進士,與歐陽修同時而年齡稍長,作品多涉言「蘭」,如《窮愁賦》「佩蘭而襲芷」,曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第23冊,上海:上海辭書出版社,合肥:安徽教育出版社,2006年,105頁。《零雨被秋草賦》「荊榛塞望,蘭茝無色」,曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第23冊,第112頁。《壽州十詠·秋香亭》詩「蘭菊被秋坂」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第4冊,第2337頁。《楊秘校秋懷》「治畹當樹蘭,治林當植桂」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第4冊,第2347頁。所言均為《楚辭》蘭草。嘉祐二年(1057),宋祁由端明殿學士、吏部侍郎知益州(治今四川成都),至嘉祐四年離任,任上有《蘭軒初成,公退獨坐,因念若得一怪石立於梅竹間,以臨蘭上,隔軒望之,當差勝也……尋命小童,置石軒南,花木之精彩頓增數倍,因作長句,書以遺髯生,聊志一時之偶然也》詩。所謂蘭軒應在其益州居地,詩中有「竹石梅蘭號四清,藝蘭栽竹種梅成」之語,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第4冊,第2462頁。所說同上也應是蘭草。

也就在這次益州任上,他記載了被後人認作蘭花的石蟬花。宋祁到任不久,即因前益州簽書判官沈立所撰《劍南方物》二十八種,補其缺遺,得草木、藥物、鳥獸、蟲魚等六十五種,列而圖之,各系讚詞,附註其形狀,號《益州方物略記》。《石蟬花贊》是其中一篇:

有苕穎然,有萼敷然。取其肖象,莫類於蟬。(始生,其條森擢,長二三尺,葉如菖蒲,花萼五出,與蟬甚類,黃綠相廁,蜀人因名之。又有白者,號玉蟬花。)

有苕穎然,有萼敷然。取其肖象,莫類於蟬。(始生,其條森擢,長二三尺,葉如菖蒲,花萼五出,與蟬甚類,黃綠相廁,蜀人因名之。又有白者,號玉蟬花。)

曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第25冊,第48頁。《全宋文》據宋祁《景文集》卷47。「黃綠相廁」,《益州方物略記》諸本作「綠 相廁」,空方處為缺字。

宋祁《景文集》同卷所記另有寶蟬花(《益州方物略記》諸本作「七寶花」):「擢穎挺挺,盛夏則榮。丹紫合英,以寶見名。(條葉大扺玉蟬花類也,其生叢蔚,花紫質雲。)」所說應該也是同類植物。所謂石蟬花,葉如菖蒲,叢生修長。又說花如蟬翅,南宋莊綽《雞肋編》記敘蘭蕙也有類似比擬:「花再重,皆三葉,葉色白,無文,覆卷向下,通若飛蟬之狀。」(宋)莊綽著,蕭魯陽點校:《雞肋編》,上海:上海書店出版社,1983年,第9頁。是說內三瓣似飛蟬,而名中帶「石」,或此草最初發現多見於山間石隙。合而觀之,所說石蟬遠非傳統蘭草、澤蘭類香草,應屬蘭花之類,而宋祁並未聯想到其作品頻頻言及的「蘭」。描述也不夠具體,所謂「花萼五出」,應是合花萼與花瓣而言。蘭花通常萼、瓣各三,張曉蕾即據此否定宋祁所說為蘭花:「五片花瓣,這與蘭花特徵不合,蘭花共有六片花瓣。」見其博士學位論文,第150頁。而稱五萼有可能是花心三瓣中的唇瓣短小且形色不同而忽略未計。也有可能宋祁初來乍到,並未實際獲見,轉錄沈立所說,或據圖所言而誤載。沈立(1007—1078),和州歷陽(今安徽和縣,宋祁稱東陽)人,宋仁宗慶曆(1041—1048)中任洪雅(今屬四川眉山市)知縣,著《海棠記》。大約皇祐(1049—1053)初任益州簽書判官,據宋人陳思《海棠譜》所載沈立《海棠記序》,自稱宋仁宗慶曆(1041—1048)中任洪雅(今屬四川眉山市)知縣,著有《海棠記》。《宋史》有沈立傳,稱字立之,和州歷陽(今安徽馬鞍山市和縣)人,曾任簽書益州判官。明嘉靖、清嘉慶《洪雅縣誌》均將兩者說作一人。宋祁所說東陽或為誤記。沈立擔任益州簽書判官的時間無考,《續資治通鑑長編》卷182已載嘉祐元年閏三月,「權鹽鐵判官屯田郎中沈立體量六塔河及北流河口」,度其年資,應是皇祐初年任州簽書判官。其《劍南風物》應作於此間。因此石蟬花最早記載的時間有可能是皇祐年間,而宋祁所說應為今所見該花正式記載,(宋)陶谷《清異錄》所引(五代)張翊《花經》列「石蟬」為「七品三命」,出於後人杜撰,不足為據。在其任職益州的宋仁宗嘉祐二年(1057)。

春蘭,品種:環球荷鼎。(張曉蕾攝)

二十六年後的元豐六年至八年(1083—1085),成都(時已由益州升為府)知府呂大防也發現石蟬,引種至府署西園,並為調查名稱的由來。其《辨蘭亭記》稱:

蜀有草如諼(引按:諼草即萱草),紫莖而黃葉,謂之石蟬,而楚人皆以為蘭。蘭見於《詩》《易》,而著於《離騷》,古人所最貴,而名實錯亂,乃至於此。予竊疑之,乃詢諸游仕荊湘者,雲楚之有蘭舊矣,然鄉人亦不知蘭之為蘭也。前此十數歲,有好事者以色臭、花葉驗之於書,而名著,況他邦乎。予於是信以為蘭,考之《楚辭》,又有「石蘭」之語,蓋「蘭」「蟬」聲近之誤。其葉冬青,其華凌寒。其生沙石瘠土,而枝葉峻茂。其芳不外揚,暖風晴日有時而發,則郁然滿乎堂室。是皆有君子之德,此古人之所以為貴也。乃為小亭,種蘭於其旁,而名曰辨蘭,無使楚人獨識其真者,命亭之意也。

蜀有草如諼(引按:諼草即萱草),紫莖而黃葉,謂之石蟬,而楚人皆以為蘭。蘭見於《詩》《易》,而著於《離騷》,古人所最貴,而名實錯亂,乃至於此。予竊疑之,乃詢諸游仕荊湘者,雲楚之有蘭舊矣,然鄉人亦不知蘭之為蘭也。前此十數歲,有好事者以色臭、花葉驗之於書,而名著,況他邦乎。予於是信以為蘭,考之《楚辭》,又有「石蘭」之語,蓋「蘭」「蟬」聲近之誤。其葉冬青,其華凌寒。其生沙石瘠土,而枝葉峻茂。其芳不外揚,暖風晴日有時而發,則郁然滿乎堂室。是皆有君子之德,此古人之所以為貴也。乃為小亭,種蘭於其旁,而名曰辨蘭,無使楚人獨識其真者,命亭之意也。

(明)周復俊:《全蜀藝文志》卷34,明嘉靖刻本。「其華凌寒」,「凌」原無,此據明刻本曹學佺《蜀中廣記》蜀中方物記卷3補。宋袁說友《成都文類》卷27、《全宋文》第72冊第210頁所載均無「其生沙石瘠土,而枝葉峻茂。其芳不外揚,暖風晴日有時而發,則郁然滿乎堂室」數句。

呂大防對府署花卉藝植多有興致,同時撰有《瑞香圖序》,記載成都地區新見此花的時間。程傑:《我國瑞香起源考》,待刊。此處所說石蟬同樣屬於此地新出花品,稱其如萱草,又稱冬青,都是蘭科蘭屬中國蘭花的典型性狀。呂大防又稱專門就此諮詢在楚國故地即宋荊湖南路、荊湖北路任職的朋友,據說十多年前楚人已將此草命名為「蘭」,因而他將「石蟬」改稱為「蘭」,並在府署西園建亭種植,以「辨蘭」為名。同時又有《西園辨蘭亭》詩:

手種叢蘭對小亭,辛勤為訪正嘉名。終身佩服騷人宅,舉國傳香楚子城。削玉紫芽凌臘雪,貫珠紅露綴春英。若非郢客相開示,幾被方言誤一生。

手種叢蘭對小亭,辛勤為訪正嘉名。終身佩服騷人宅,舉國傳香楚子城。削玉紫芽凌臘雪,貫珠紅露綴春英。若非郢客相開示,幾被方言誤一生。

北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第13冊,第7394頁。

詩中指明石蟬為蜀中「方言」,蘭才是正名。同時華陽(今成都南)李大臨(1010—1086)、哲宗元祐二年(1087)接任成都知府的李之純也有唱和。李大臨《西園辨蘭亭和韻》:「沙石香叢葉葉青,卻因聲誤得蟬名。騷人佩處唯荊渚,識者知來遍蜀城。」北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第4冊,第4440頁。李之純《西園辨蘭亭和韻》:「綠葉纖長間紫莖,蜀人未始以蘭名。有時只怪香盈室,此日方傳譽滿城。」北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第15冊,第10215頁。所說已是清晰、明確的蘭花性狀,也認同蘭花之名。

由此可見,從宋仁宗皇祐(1049—1053)初至宋神宗元祐二年(1087)的三十多年間,在四川成都一帶,蘭花以石蟬、玉蟬等名見諸記載,最遲神宗元豐末年(1083—1085)由呂大防大張旗鼓改名為「蘭」。稍後任成都路轉運使的章楶(字質夫)在府署再次栽植,許將《西園》詩句下注語即稱:「質夫新得真蘭植之。」北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第14冊,第9728頁。是視石蟬為「真蘭」。

至宋高宗朝,成都人郭印《有野人來獻石蟬,以二千錢償之,因成拙詩》稱:「爾生岩石間,叢密不自隕。綠葉抽紫莖,族與秋蘭近。蟬聯無數花,未覺霜飆緊。野人持獻余,千金那敢吝。盆崖遂物性,暢茂庶可准。」北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第29冊,第18660頁。理宗朝成都府通判洪咨夔(1176—1236)《范漕季克雲坡》:「老成典刑識菌桂,晚出姓字聞珊瑚。石蟬風味更清烈,比屋梓益梁夔巫。」北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第55冊,第34514頁。顯然或因品種具地方特色,都仍沿用石蟬之名。這至少表明,一種原名「石蟬」後為府署長官改名為「蘭」的植物在蜀中源遠流長,分布也較廣泛。

春蘭,品種:龍字。宋人黃庭堅《幽芳亭記》說,「一干一華而香有餘者蘭」,後世以一干一花為春蘭。(邵掌珠攝)

同樣是在四川,宋哲宗元符元年(1098)六月至元符三年(1100)五月,黃庭堅謫居戎州(治今四川宜賓)。大約元符二年(1099),作《書幽芳亭》《幽芳亭記》,盛讚蘭花清香幽雅之美。幽芳亭為戎州青城山方廣院中藝蘭處,黃庭堅有《青城山方廣院求化疏》,稱方廣院寺主為「楊岐之孫純公」。曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第108冊,第199頁。由《幽芳亭記》可見,亭為孫純公所建,黃庭堅命名,而「蘭是山中香草,移來方廣院中」。曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第107冊,第206頁。此處「蘭」之名是僧人自己還是黃庭堅所定,不得而知。而就此可見,在四川成都之外,至少在戎州一帶山中有蘭花分布,人們業已引種。南宋中葉王象之《輿地紀勝》記載敘州(即北宋戎州):「(慶符縣)蘭山(《寰宇記》:在僰道縣界),《圖經》雲,蘭生於深林,石門尤多,有春蘭、夏蘭、崇蘭、竹蘭、石蘭、鳳尾蘭。春蘭花生葉之下,崇蘭生於葉之上。山谷《幽芳亭記》雲,一干一兩花而香有餘者蘭,一干十數花而香不足者蕙。」(宋)王象之撰:《輿地紀勝》卷163,清道光二十九年懼盈齋刻本。慶符縣當今宜賓市高縣,所引《圖經》應是同書卷一百五十三提到的《敘州圖經》,時代不明,但至少表明,南宋中葉這裡蘭草、蘭花品種較多。黃庭堅兩篇幽芳亭記文作於戎州,《幽芳亭記》所說「一干一華而香有餘者蘭,一干五七華而香不足者蕙」,曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第107冊,第219頁。為後世人們區分蘭(春蘭)、蕙(蕙蘭等)所常言,影響深遠。

蕙蘭。宋黃庭堅《幽芳亭記》說,「一干五七華而香不足者蕙」,後世以一干多花為蕙蘭,蘭花之一種。(昵圖網圖片)

(二)江陵府、鼎州、澧州的「蘭、蕙」

呂大防《辨蘭亭記》介紹,蜀人所說石蟬,楚人均稱作蘭。楚地有此草已久,十多年前當地人經過一番名物考辨始命名為蘭。由呂大防建亭作記向前推十數年是宋英宗治平年間(1064—1067),此前人們早已見到此花,此時命名為蘭。呂大防所說「荊湘」主要指今湖北荊州至湖南長沙一線。這一帶盛產蘭花,同時稍後也有不少文獻可以證明。元豐五年(1082),周師厚《洛陽花木記》「草花」:「蘭(出澧州者佳,春開、紫色)。」(元)陶宗儀:《說郛(涵芬樓本)》卷26,影印《說郛三種》,上海:上海古籍出版社,1988年,第404頁。所說是觀賞花卉蘭花,洛陽的蘭花來自澧州。宋澧州屬荊湖北路,治今湖南常德市澧縣。更為明確的記載莫過於宋徽宗政和六年(1116)寇宗奭《本草衍義》:「葉不香,惟花香,今江陵、鼎、澧州山谷之間頗有,山外平田即無,多生陰地,生於幽谷,益可驗矣。葉如麥門冬而闊且韌,長及一二尺。四時常青,花黃,中間葉上有細紫點。有春芳者為春蘭,色深;秋芳者為秋蘭,色淡。秋蘭稍難得,二蘭移植小檻中,置座右,花開時滿室盡香,與他花香又別。」(宋)寇宗奭:《本草衍義》卷1,宋淳熙刻、慶元重修本。所說江陵府治今湖北荊州,是戰國楚國都城郢都(紀南城)所在地,鼎州治今湖南常德,分別與澧州南北相連,同屬荊楚的核心地區。

宋哲宗紹聖二年(1095)二月,黃庭堅赴四川貶所途經江陵,寓承天寺,三月離開。此前黃庭堅詩中多寫及蘭,如《次韻吳宣義三徑懷友》「采蘭秋蓬深,汲井短綆凍」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第17冊,第11336頁。《次韻張仲謀過酺池寺齋》「是時應門兒,紫蘭茁其芽」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第17冊,第11355頁。所說都顯系蘭草,而西入四川後作品中始言蘭花,很有可能此行經江陵開始接觸蘭花,張曉蕾《從蘭草到蘭花——先秦至宋代蘭的生物、文化形象及其意蘊演變》第135頁:「《輿地紀勝》云:『清水岩,在分寧縣東北二十里,南岩有石室,乃岩之佳處,北岩上多蘭蕙。』分寧縣即今江西修水縣,是黃庭堅的家鄉,那裡有蘭蕙分布,可見黃庭堅應是自幼就熟知蘭蕙。」所說很有可能,但就黃庭堅現存作品看,明確言及蘭花,出現在此番江陵之行後。此後入川即有前述《幽芳亭記》等作。

哲宗元符三年(1100)十一月,黃庭堅離戎州貶地出川,次年即宋徽宗建中靖國元年(1101)四月再至江陵,在此居留至次年即崇寧元年(1102)正月離開。北宋中葉以來江陵花卉業較為興盛,筆者近年所考水仙、蠟梅等花卉,北宋中葉始受關注,都與此間江陵士人園藝種植有關,程傑:《中國水仙起源考》,《江蘇社會科學》2011年第6期;程傑:《論宋代水仙花事及其文化奠基意義》,《南京師範大學文學院學報》2017年第4期;程傑:《論中國蠟梅的歷史起源》,《南京林業大學學報》(人文社會科學版)2022年第5期;程傑:《我國瑞香起源考》,待刊。蘭花也復如此。這次在江陵的大半年中,黃庭堅結交了許多擅長藝蘭的朋友,對蘭花有了深入的了解與愛好。他至少從澧州文人檀敦禮處獲贈蘭花,黃庭堅《與人帖》稱「檀敦禮惠蘭數本,皆曄曄成叢。但不花耳,方送田子平家培植之」,(宋)黃庭堅:《戲答王觀復酴醿菊二首》任淵注引,(宋)任淵注《山谷內集詩注》卷15,日本翻刻宋紹興本。所得或為春蘭,已過花期。又有《答敦禮秘校簡(九)》勸其歸居澧州鄉里:「公之歸澧,亦是佳事,彩衣奉親,兄弟同文字之樂,此人生最得意處也。又可多為求蘭,得數十本乃足,平生所好耳。」曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第106冊,第55頁。檀氏故鄉澧州蘭花勝於江陵,黃庭堅希望得到更多那裡的品種。崇寧二年(1103),黃庭堅在鄂州(治今湖北武漢武昌)保安僧舍種植蘭、蕙,名清深軒,作有《封植蘭蕙手約》,曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第108冊,第205頁。應由江陵攜至。

另見宋人記載,南北宋之交畫家任誼「取平生所見蘭花數十種,隨其形狀各命以名,如杏梁歸燕、丹山翔鳳之類,皆小字隸書記其所見之處,邵氏名曰香圃」。任誼(?—1130)是畫家宋迪的外甥,「通判澧州,適丁亂離,鍾賊反叛,為群盜所殺」。(宋)鄧椿:《畫繼》卷3,清嘉慶十年《學津討原》本。鍾賊指鼎州人鐘相,建炎四年(1130)乘金人退兵起事叛亂,自稱楚王,攻陷澧州。(宋)李心傳:《建炎以來系年要錄》卷31,清《廣雅叢書》本。任誼死於亂中,其所得眾多蘭品也應與任職澧州有關。南宋初鄭剛中(1088—1154)有詩《小寺翌日又酌泉,登輿松竹間,蘭香甚盛,感而賦之。時自移封,未至鼎州,道旁有甘泉,既酌泉,過松竹,百步投宿》,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第30冊,第19134頁。是說鼎州一帶道旁多蘭花。澧州、鼎州一帶的蘭花之盛,後世方誌也有記載印證,《(乾隆)直隸澧州志林》記載:「(蘭)澧境山巔水涯到處有之,不必庭苑特蓄也。」(清)何璘修、黃宜中纂:《(乾隆)直隸澧州志林》卷8,清乾隆十五年刻本。清鼎州治所駐武陵,《(同治)武陵縣誌》記載:「前後鄉山谷間產。」(清)惲世臨、孫翹澤修,陳啟邁纂《(同治)武陵縣誌》卷18,清同治二年刻本。綜合這些信息可見,澧、鼎、江陵(荊州)尤其是澧州為北宋中葉蘭花陸續發現時的主要產地、名優產地。

春蘭,品種:大富貴、余蝴蝶、嵊州梅等。(邵掌珠攝)

(三)江南筠州、歙州等地的「幽蘭」

與此同時,由荊楚沿江東下,在江南西路筠州(治今江西宜春市高安)、江南東路歙州(治今安徽黃山市歙縣)也出現蘭花信息。最早的作品出於蘇軾之弟蘇轍(1039—1112)。元豐二年(1079),因受蘇軾牽連,蘇轍被貶監筠州鹽酒稅,五年不得升調,元豐七年(1084)正月始有《種蘭》詩:

蘭生幽谷無人識,客種東軒遺我香。知有清芬能解穢,更憐細葉巧凌霜。根便密石秋芳早,叢倚修筠午蔭涼。欲遣蘼蕪共堂下,眼前長見楚詞章。

蘭生幽谷無人識,客種東軒遺我香。知有清芬能解穢,更憐細葉巧凌霜。根便密石秋芳早,叢倚修筠午蔭涼。欲遣蘼蕪共堂下,眼前長見楚詞章。

北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第15冊,第9992頁。

是說有客人贈送蘭花,為植於其使院住處東軒。同時稍後又作《幽蘭花》七絕二首:

李徑桃蹊次第開,穠香百和襲人來。春風欲擅秋風巧,催出幽蘭繼落梅。

珍重幽蘭開一枝,清香耿耿聽猶疑。定應欲較香高下,故取群芳競發時。

李徑桃蹊次第開,穠香百和襲人來。春風欲擅秋風巧,催出幽蘭繼落梅。

珍重幽蘭開一枝,清香耿耿聽猶疑。定應欲較香高下,故取群芳競發時。

北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第15冊,第9993頁。

所說細葉凌霜、密石護根,又稱花繼梅開放,於百花爛漫時,獨以香稱勝,顯然所說是蘭花,而非蘭草。這年九月,蘇轍移任歙州績溪(今屬安徽宣城市)縣令,次年即元豐八年(1085)到任,三月至六月間又有《次韻答人幽蘭》北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第15冊,第10006頁。《答琳長老寄幽蘭、白朮、黃精三本二絕》北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第15冊,第10010頁。詩,所說幽蘭也為當地士僧所贈,也指蘭花。

可資聯繫的是,南宋高宗朝揚無咎(1097—1171)有詞《傳言玉女·許永之以水仙、瑞香、黃香梅、幽蘭同坐,名生四和,即席賦此》,唐圭璋編:《全宋詞》第2冊,北京:中華書局,1965年,第1183頁。所說幽蘭是江南西路轉運司(駐今江西南昌)運干許永之席上所見,這裡緊鄰蘇轍謫居之筠州。南宋前期徽州(北宋歙州)歙縣人羅願(1136—1184)《爾雅翼》釋「蘭」曰:「予生江南,自幼所見蘭、蕙甚熟。蘭之葉如莎,首春則茁其芽,長五六寸,其杪作一花,花甚芳香。大抵生深林之中,微風過之,其香藹然達於外,故曰『芝蘭生於深林,不以無人而不芳』,又曰『株穢除兮蘭芷睹』,以其生深林之下,似慎獨也,故稱幽蘭。與蕙甚相類,其一干一花而香有餘者蘭,一干五六華而香不足者蕙。今野人謂蘭為幽蘭,蕙為蕙蘭,其名不變於古。」(宋)羅願:《爾雅翼》卷2,明正德十四年刻本。所說應是其鄉里歙州蘭花,與蘇轍績溪所言也對應佐證。而徽宗崇寧、大觀間(1102—1110),福建延平(南平)陳正敏《遁齋閒覽》稱:「山中又有一種如大葉門冬,春開花則香,此則名幽蘭,非真蘭也。」(宋)陳景沂編,程傑、王三毛點校:《全芳備祖》,杭州:浙江古籍出版社,2018年,第488頁。所說也稱「幽蘭」,非傳統蘭草。這些資料表明,至遲從宋神宗元豐年間(1078—1085)以來,今江西、皖南等江南地區乃至福建等地山間多見蘭花分布,當地人都稱作「幽蘭」。

建蘭,蘭花之一種,以多產自福建而得名,又稱四季蘭、劍葉蘭等。(百度蘭花吧圖片)

(四)京、洛之間的紫蘭、黃蘭

京、洛指北宋東西兩京。汴京即今開封,同期並無明確的蘭花信息,西京洛陽則有明確記載,兩京之間也有零星消息。前引元豐五年(1082)周師厚《洛陽花木記》「草花」:

蘭(出澧州者佳,春開、紫色)、秋蘭、黃蘭(出嵩山)。

蘭(出澧州者佳,春開、紫色)、秋蘭、黃蘭(出嵩山)。

(元)陶宗儀《說郛》(涵芬樓本)》卷26,影印《說郛三種》,上海:上海古籍出版社,1988年,第404頁。

表明洛陽此時已從澧州引種春蘭,而另有秋蘭、黃蘭兩種,黃蘭出今河南洛陽與鄭州間的嵩山。稍後李格非《洛陽名園記》也說:「今洛陽良工巧匠,批紅判白,接以它木……而又遠方奇卉,如紫蘭、茉莉、瓊花、山茶之儔,號為難植,獨植之洛陽,輒與其土產無異。」(宋)李格非:《洛陽名園記》,清嘉慶十年《學津討原》本。所說紫蘭應即《洛陽花木記》所說由澧州引種之「紫色」蘭。

劉奉世(1041—1113),臨江軍新喻(今江西新余)人,仁宗嘉祐六年(1064)進士,與父劉敞、叔父劉攽合著《漢書標註》(一作《漢書刊誤》)。劉奉世注《漢書》司馬相如《子虛賦》稱:「澤蘭自別一種草,非蘭也。蘭,今管城多有之,苗如麥門冬而長大,花黃、紫兩色。」(宋)佚名:《漢書考正》,清影抄元至正三年余氏勤有堂刻本。北宋時管城縣屬京西北路鄭州,地當今鄭州市,這裡與洛陽、嵩山東西相連,所說黃、紫蘭花應即《洛陽花木記》所說品種。管城東與開封府相鄰,此處蘭花或為供應汴京的商品種植。劉奉世於神宗熙寧、元豐、哲宗元祐間長期在汴京開封任職,有機會了解到這一帶的蘭花,可與《洛陽花木記》印證。由此可見,最遲宋神宗元豐間洛陽、嵩山、管城等地已有紫、黃不同花色的蘭花見於記載,主要應屬於士大夫園圃及兩京間鄉村商品生產種植,品種應主要來自澧州。

綜合上述四個不同地區的蘭花信息可見,從宋祁任職益州知府的宋仁宗嘉祐二年(1057)至黃庭堅貶居四川東返至江陵(荊州)的宋徽宗崇寧元年(1102)的60年間,蘭花先後在今四川成都、四川宜賓、湖南常德、湖北荊州、江西高安、安徽績溪與河南洛陽、嵩山、鄭州一線明確見諸記載和詩詠,所見有石蟬、玉蟬、蘭、蕙、幽蘭、紫蘭、黃蘭等名稱,這是我國觀賞蘭花最早的信息。其中最早的正式記載是嘉祐二年(1057)宋祁《益州方物略記》所載石蟬、玉蟬,而以「蘭」為名相對集中出現的時間是宋神宗元豐(1078—1085)至宋徽宗(1100—1125年在位)初年的二十多年間,而所謂「古今蘭之爭」也正是隨著蘭花的出現而開始的。

宋佚名《秋蘭綻蕊圖》,又名《秋蘭圖》,故宮博物院藏。

四、新出蘭花以「蘭」為名的原因

既然蘭花是宋仁宗嘉祐以來才逐步出現,較《詩經》《楚辭》時代所說古蘭遠為後起,而兩者生物形狀、性習又十分迥異,何以蘭花直接以「蘭」之名相稱,而能獲得公認?這是一個更為令人好奇的問題。而堅持古蘭、今蘭為一種,或認為古蘭、今蘭自古即共名相伴者,其根本信念與依據也在自古人們所說只是「蘭」之一名。清人朱克柔《第一香筆記》說得最為醒豁:「《楚辭》言蘭蕙者不一,諸釋家俱為香草,而非今所尚之蘭蕙。竊謂如『蘭畹蕙畝』『汜蘭轉蕙』『蕙蒸蘭藉』以及『蕙華曾敷』,言蘭必及蕙,連類並舉,則為今之蘭蕙無疑。不然,香草甚多,類及者何不別易他名,而獨眷眷於此?」(清)朱克柔:《第一香筆記》卷4,清嘉慶元年序刻本。是說,蘭花如非古蘭,何不改稱他名?顯然,這也是我們必須回答的問題。吳厚炎先生從「自然生態與文化背景」之外因與「植物本身特點與民族心理素質」之內因相互作用的角度進行過有益的思考和闡說,吳厚炎:《清香幽處共「蘭」 名——古代佩蘭與今日蘭花「對接」探秘》,《黔西南民族師專學報》(綜合版)1999年第1期。但由於對蘭花出現的歷史起點把握有誤,相關解釋很難切中肯綮。我們立足上述蘭花最初出現的可靠事實,結合相關時代文化背景深入思考,也從兩個方面進行討論。

(一)植物分布地緣與生境等緣起

從上述各地蘭花初始信息不難看出,新出蘭花所見區域、生物性狀等方面與《楚辭》為代表的傳統蘭文化話語元素有著不少對應巧合,包含一些以「蘭」為名的偶然機緣。

1. 楚國故地蘭花、蘭草同盛而共用「蘭」名

呂大防的作品提供了這樣的信息,蘭花最先見於楚地,主要出現在澧、鼎、江陵等地。這裡是春秋戰國時的楚國核心地區。《洛陽花木記》稱蘭花「出澧州者佳」,黃庭堅勸說澧州檀敦禮還故里多得些蘭花,表明澧州於中尤為名勝。而屈原《九歌·湘夫人》:「沅有芷兮澧有蘭,思公子兮未敢言……捐余袂兮江中,遺余褋兮澧浦。」顯然,澧浦沅沚正是古蘭即蘭草的盛產地、名產地。直至蘭花出現的北宋,陸佃《埤雅》仍稱:「蘭,香草也……《楚辭》所謂『紉秋蘭以為佩』是也,又曰『遺余佩兮澧浦』,今鼎、澧之間生蘭。」(宋)陸佃:《埤雅》卷18,明嘉靖刻本。可見今蘭與古蘭,蘭花與蘭草主要產地高度重疊,使同屬草本植物而又同具香馥氣息的蘭花與《楚辭》所言古蘭有了自然而然的聯想,而易於誤認為一物。呂大防《辨蘭亭記》說荊湘一帶「前此十數歲,有好事者以色臭、花葉驗之於書,而名著」,可見是楚湘一帶人士發現蘭花之初即將其認作《楚辭》所言古蘭,而以「蘭」命名。

而與呂大防大致同時稍後,人們有關蘭花、蘭草的談論也多見模糊、徘徊現象。比如元祐間劉次莊《樂府集》云:「《離騷》曰『紉秋蘭以為佩』,又曰『秋蘭兮青青,綠葉兮紫莖』。今沅、澧所生,花在春則黃,在秋則紫,然而春黃不若秋紫之芬馥也。由是知屈原真所謂多識草木鳥獸,而能盡究其所以情狀者歟。」(宋)洪興祖:《楚辭補註》卷1,《四部叢刊》影明翻宋刻本。南宋吳仁傑《離騷草 木 疏》、王楙(1151—1213)《野客叢書》都稱其所說「沅、澧所生」即黃庭堅所說蘭花、蕙蘭,筆者對此也基本認同,羅願《爾雅翼》卻認其與三國陸璣「二家之說皆是蘭草」。(宋)羅願:《爾雅翼》卷2。而在筆者看來,由於蘭草、蘭花品種、生姿多樣,無論是陸佃還是劉次莊,言之鑿鑿中都可能摻雜著花、草兩方面的耳食信息。這種情景至少說明,蘭花最初發現地、盛產地與《楚辭》所言古蘭之核心分布區「澧浦」等地的疊合對應是新出蘭花以「蘭」命名的一個重要起因。而中原的洛陽、管城以「蘭」為名,則應是所謂「紫蘭」最初由江南澧州等地引進而受其影響。

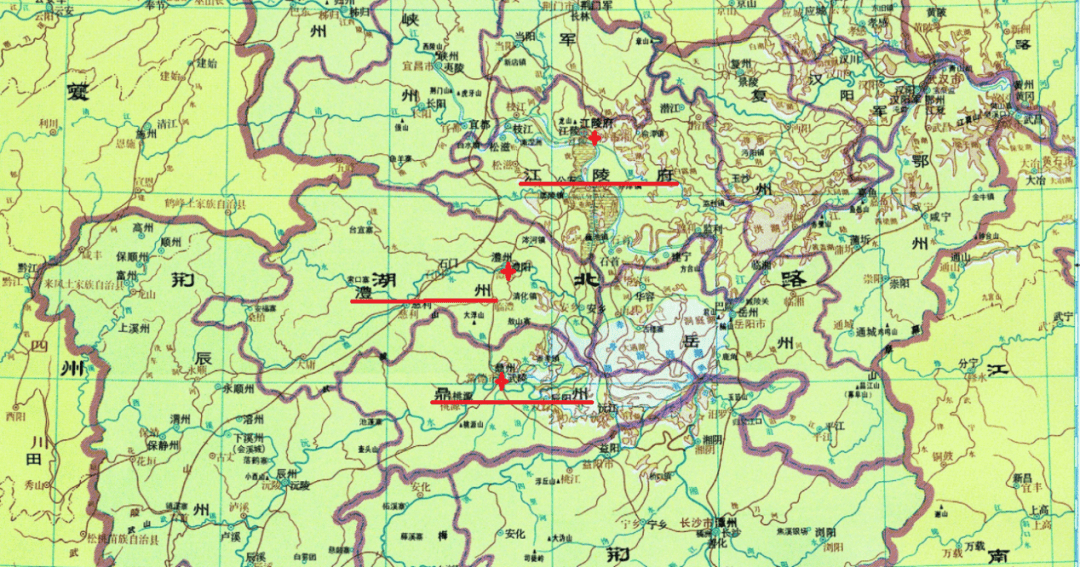

譚其驤主編《中國歷史地圖集》第六冊,北宋荊湖北路部分。圖中紅四角星標示處自上(北)而下(南)依次為:江陵府江陵(今湖北荊州)、澧州澧縣(今湖南澧縣)、鼎州武陵(今湖南常德)。這些都是古代楚國的核心地區,屈原《九歌·湘夫人》所稱「沅有芷兮澧有蘭」,所指正是這一帶,是傳統蘭草著名產地。宋代蘭花最初出現也以澧州、鼎州一帶為盛,因而得以「蘭」為名。

2. 蘭花生境習性與「幽蘭」之稱

上文已否定《楚辭》「幽蘭」為蘭花之說,但在宋代新出蘭花的最初命名中,《楚辭》「幽蘭」之語卻發揮了顯著的作用。范仲淹、歐陽修、梅堯臣、王安石、曾鞏、沈括、司馬光、蘇軾、蘇轍等都是宋仁宗朝以來的重要文人,唯有蘇轍作品明確言及蘭花,而其所見都只是元豐末年貶居江南筠州與歙州績溪的特殊經歷,當地人給他贈送「幽蘭」,而離開後他再也沒有提及。兩地都相對偏僻些,這些友人名不見經傳,所獲蘭應得諸當地鄉里。蘇轍《種蘭》詩稱「蘭生幽谷無人識」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第15冊,第9992頁。《答琳長老寄幽蘭、白朮、黃精三本二絕》稱「谷深不見蘭生處,追逐微風偶得之」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第15冊,第10010頁。所說應都是當地人尋覓蘭花的切身經驗。常州張景修,英宗治平四年(1067)進士,「元豐末為饒州浮梁(今屬江西景德鎮市)令」,大約徽宗大觀(1107—1110)間去世,(宋)葉夢得:《石林詩話》卷中,民國影宋咸淳《百川學海》本。所作《十二花客詩》列蘭花為「幽客」,(宋)龔明之:《中吳紀聞》卷4,清道光《珠叢別錄》本。應也是得諸饒州等地的生活經驗。

哲宗朝陳正敏《遁齋閒覽》說:「山中又有一種葉大如麥門冬,春開花甚香,此別名幽蘭也。」(宋)陳敬:《陳氏香譜》卷1,清文淵閣《四庫全書》本。徽宗朝寇宗奭《本草衍義》:「今江陵、鼎、澧州山谷之間頗有,山外平田即無,多生陰地,生於幽谷,益可驗矣。」(宋)寇宗奭:《本草衍義》卷8,清《十萬卷樓叢書》本。這些北宋的描述都指明蘭花生於山中幽谷。南宋歙縣羅願《爾雅翼》稱「野人謂蘭為幽蘭」,「大抵生深林之中……以其生深林之下,似慎獨也,故稱幽蘭」。(宋)羅願:《爾雅翼》卷2。可見這些江南地區鄉紳山民最初所見蘭花也多出於山野幽谷。這一特殊生境和形態習性與《楚辭·離騷》所說「結幽蘭而延佇」、魏晉以來文人寫作中十分流行的「幽蘭」名意適相契合,遂引以為名。這是蘭花最初以「蘭」為名的另一種情景或起因,同樣與屈原、《楚辭》所說有關。

3. 「石蟬」與《楚辭》「石蘭」音近

宋祁記載的「石蟬」「玉蟬」本應因花形似蟬翅而名,他並未想到與「蘭」有關。呂大防《辨蘭亭記》認為此草似萱草,諮詢荊湘一帶任職的友人,確認為當時楚地人所說「蘭」。呂氏進而認為《楚辭》有「石蘭」之名,「石蟬」或因方言音近而誤。所說依據並不十分充足,或者蜀地方言兩者較近,也是一種合理猜想,他之改「石蟬」為「蘭」,這也是一個因素。其在知府西園作亭以「辨蘭」為名,一時官員、行客詩歌唱和,影響應非同一般。前引高宗朝成都人郭印、理宗朝成都府通判洪咨夔詩中仍使用石蟬之名,洪咨夔《送程叔運(掌)之湖南序》又稱「蘭有數種,有澤蘭,有石蘭,有一干一花之蘭」,曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第307冊,第116頁。所說「石蘭」也有可能即北宋所說石蟬。儘管蜀中仍有這些堅守鄉俗舊名的個例,但更多則是順應楚人和呂大防等官員的認知,改「石蟬」之名為「蘭」。即就郭印、洪咨夔而言,郭氏《蘭坡》「高人採擷紉為佩,養之盆盎移中堂。微風馥馥來何所,一干鼻觀尤非常」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第29冊,第18669頁。洪氏《水仙蘭》「水仙瀟洒伴梅寒,鴻雁行中合數蘭」,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第55冊,第34570頁。所寫都是典型的新興蘭花,則直接稱為「蘭」。

上述三種蘭花的命名過程雖然有著地域、生境習性、語音等不同原因和取義,但都直接或間接與《楚辭》所言澧蘭、幽蘭、石蘭諸古蘭名目、話語及意境相聯繫。既出於自然而然的聯想,也有附名而稱的色彩,因而能趨於一致,最終歸名《楚辭》所言「蘭」名。其中澧、鼎、江陵(荊州)等地最先以「蘭」為名,更是直接繼承《楚辭》蘭文化的話語資源,所起作用最為明顯和重要。

蘭草,即佩蘭。秋日也有花,極不起眼,古人一般不以此入畫。(昵圖網圖片)

(二)「草」衰「花」興的時代趨勢

確認蘭花起於北宋,也大致弄清以「蘭」為名的諸多具體起因,還有一個問題有待進一步思考。如前所述,宋以前所謂蘭均指蘭草,新起蘭花性狀迥異,襲用其名又何以暢通無阻,迅速得到公認?這應與魏晉南北朝以來蘭草應用逐步衰落,中唐以來尤其是入宋後花卉園藝種植欣賞風氣蓬勃興起有關。如果說上述幾種具體起因尚多偶然巧合的因素,而這裡所說則是這個時代蘭花從自然深處走進人們視野,走向社會文化舞台的必然趨勢。

傳統蘭草並非無花,通常被視為古蘭的蘭草(今人多解為佩蘭)、澤蘭等菊科澤蘭屬植物,夏秋間紫、紅、白聚簇細小花,觀賞性薄弱,其價值主要在藥用、香用等生活應用。先秦時期以《楚辭》為代表的「蘭」之禮俗與崇賞文化正是建立在其重要而普遍的應用價值基礎上的,對此張曉蕾博士有較為系統、深入的闡述。張曉蕾:《從蘭草到蘭花——先秦至宋代蘭的生物、文化形象及其意蘊演變》,第35—58頁。同時她還注意到,自唐代以來,「蘭草的社會應用價值日漸衰退」,「蘭草香料地位的衰落」,「用蘭習俗的消逝」,使其「社會影響力無法再與前代相比」。張曉蕾:《從蘭草到蘭花——先秦至宋代蘭的生物、文化形象及其意蘊演變》,第125頁。筆者在宋人《陳氏香譜》也讀到這樣的論述:「香最多品類,出交廣崖州及海南諸國,然秦漢以前未聞,惟稱蘭、蕙、椒、桂而已。至漢武奢廣,尚書郎奏事者始有含雞舌香,其他皆未聞。迨晉武時,外國貢異香始此,及隋除夜火山燒沉香、甲煎不計數,海南諸品畢至矣。唐眀皇君臣多有沉、檀、腦、麝為亭閣,何多也。後周顯德間,昆明國又獻薔薇水矣。昔所未有,今皆有焉。」(宋)陳敬:《陳氏香譜》卷1。六朝以來,動物、南方木本以及海外動植物香料資源乃至香水製品相繼開發、陸續引進並日益流行,蘭蕙作為香料的地位不斷下降,日常使用機率越來越少。

儘管人們作品中依然頻頻言及蘭蕙,但相關知識多得之書本,應用也多在寫作中的辭藻掌故,實際生活中直接接觸的機會有限。南朝陶弘景即稱:「(蘭草)方藥,俗人並不復識用。」(宋)唐慎微:《政和本草》卷7,《四部叢刊》影金泰和晦明軒刻本。入宋後更是如此,宋仁宗朝早期翰林學士王洙(997—1057):「蘭蕙二草,今人蓋無識者,或雲藿香為蕙草。」(宋)王欽臣:《王氏談錄》,明萬曆《寶顏堂秘笈》本。仁宗慶曆八年(1048),梅堯臣《蘭》詩稱:「楚澤多蘭人未辯,盡以清香為比擬。蕭茅杜若亦莫分,唯取芳聲襲衣美。」北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第5冊,第2948頁。是說楚地多蘭而楚人卻多不能識,並蕭茅、杜若也不能分辨。南宋朱熹是徽州婺源(今屬江西)人,於《詩經》《楚辭》用功甚深,其《楚辭辯證》:「《本草》所言之蘭雖未之識,然亦云似澤蘭,則今處處有之,可推其類以得之矣。」(宋)朱熹集注,蔣立甫校點:《楚辭集注》,第171頁。是說他也不認識蘭草,只能以同類澤蘭推想。宋末元初方回《秋日古蘭花十首》詩也說:「大似斯文不遇時,無人采佩世無知。」「雪絲松細紫團欒,今代無人識古蘭。」北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第66冊,第41734頁。可見至遲入宋以來,人們對於古人所說蘭草多較陌生,相關記載見諸本草之書,主要用作藥材,非專業種植和採辦人士,一般大眾生活接觸不多,認識不明。

即就魏晉以來本草著述看,人們對於蕙、澤蘭等香草的認識較多進展,認識也較為一致,而對蘭草的認識卻比較籠統,且多模糊與分歧。直至宋徽宗朝官修《政和本草》,對於澤蘭、蕙的解釋都較明確,所輯歷代諸家所說分歧也小,而蘭草名下所輯唐以來諸說紛紜。明清以來古蘭草多被視為即「佩蘭」,而宋元之時此名稱仍未出現。佩蘭作為植物名稱可以追溯至明萬曆間周祈《名義考》卷九:「蘭蕙,古所佩蘭,蓋都梁香,一名蘭澤……今人所種蘭草,葉似麥門冬而闊且韌,花黃有細紫點,與所釋佩蘭全異。」顯然作為名稱尚不夠明確,明人仍多稱蘭草。清乾隆徐鼎《毛詩名物圖說》卷九:「蕳 ,《毛傳》:『蕳,蘭也。』……今俗呼為佩蘭葉。」乾隆以來中醫方劑中始多稱「佩蘭葉」,佩蘭之名漸見流行。這種古蘭草認識上的相對模糊、含混與落後,客觀上也為蘭花的誤解錯認、冒名頂替或自然代入留下了空間。

墨蘭,蘭花之一種。又稱報歲蘭、拜歲蘭,花期多在春節前後,花色多呈暗紅、紫褐。(凌揚攝)

與蘭草的地位不斷衰落、相關認識冷落荒疏形成鮮明對比的是,人們對蘭之作為花的期待在不斷提高。中唐尤其是入宋以來,我國花卉園藝觀賞蓬勃興起。在已有論著中,筆者反覆強調這一歷史變化:「中唐以來,人們種花賞花愈趨普遍,文學中對花卉植物的描寫越來越具體細緻,花卉園藝和花市宴遊之風開始興起,花鳥畫蔚然興起。入宋後,這些趨勢愈益明顯,花卉引起了人們更廣泛的注意,在社會生活中的作用、地位和影響明顯增強,逐步引起全社會普遍的興趣,並開始形成獨立的文化知識體系。我們看到,初盛唐時編輯的大型類書如《藝文類聚》《初學記》以及宋初《太平御覽》等所輯植物內容都稱『果木部』或香、藥、百穀之類實用名目,而不稱『花』或『花卉』。入宋後,情況逐步改變,以『花』為專題的各類編著大量出現,到南宋末年陳景沂《全芳備祖》,以芳(花)為書名,『花部』27卷居先,典型地反映了人們『花』之欣賞意識的高漲和認識水平的提高。隨著社會人口的不斷增長,社會生活廣度和深度的不斷拓展,花卉之在人們物質和精神生活各方面的價值充分顯現,無論是園藝種植、園林應用,還是世情民俗、文學藝術等廣泛方面的內容都越來越豐富,而且是漸行漸盛。」程傑:《花卉瓜果蔬菜文史考論》,北京:商務印書館,2018年,第33—34頁。

同時筆者還注意到,不僅是新興士大夫階層隊伍壯大、政治地位提高、物質與精神生活整體改善,帶來更多更普遍花卉欣賞的生活興致,花卉植物欣賞的觀念情趣也在新的時代條件下發生明顯變化。宋人興理學,重品德,好高雅,忌凡俗,反映在花卉欣賞中多輕賤傳統華艷之花,欣賞有個性、有品格、有雅致的花木,推重色彩淡雅,富芳香,花期、生境特別的花木,藉以感受和寄託清幽高雅的情趣與品德。這就是我們前面說的一個有利於花卉植物觀賞園藝和相應思想情趣、文化生活發展積極而深刻的時代。

而這其中隨著經濟和人口重心的南移,南方地區的深入開發,南方花卉開始受到更多關注。與傳統桃李、芍藥、牡丹不同,南方花木多具芳香,形色或性習特別,而多受人們推重,大大拓展了我國觀賞花卉的資源,從而逐步形成了素雅香花與傳統艷麗之花相映並盛的全新花卉品種結構。我國傳統名花中水仙、桂花、茉莉、梔子、瑞香、山礬、素馨等色彩淡雅、以香味著稱的南方花卉都是晚唐以來始受關注、深得欣賞、廣為傳種而進入名花行列的。程傑:《我國賞花重香的民族傳統、歷史淵源與文化意蘊》,《南京林業大學學報》(人文社會科學版)2021年第4期。新出蘭花也正是這類本不起眼而富於芳香的南方之花,於北宋中葉在蜀中、荊湘、江南等地相繼發現,漸受重視,正是這一時代趨勢、文化氛圍的必然結果。

蘭草雖然全本有香也有花,夏秋間聚簇繁細小花也略有可觀,但作為花色品種的觀賞效果並不鮮明。宋人《宣和畫譜》記載魏晉迄北宋末畫家230多人,作品近6400幅,其中「花鳥」「墨竹」「蔬果」三類共計2958幅。郜鵬飛:《從〈宣和畫譜〉看唐宋花鳥畫的發展》,《美與時代》2022年第2期。全書所收各類畫題中含「梅」「桃」「杏」「牡丹」「芍藥」「荷(或蓮)」「菊」「芙蓉」「松」「竹」等花卉名稱,分別有40、57、34、74、20、47、16、33、53、312題,而題中含有「蘭」或「蕙」僅「蘭亭」「蘭若」各一題,前者是地名和建築,後者說的是寺廟。這些數據至少表明該書所收沒有以傳統「香草」蘭草、蕙草為主題的作品,當然也未及出現描繪新興蘭花的作品。今浙江大學中國古代書畫研究中心主持編纂的《先秦漢唐畫全集》《宋畫全集》收先秦至唐五代、宋遼金現存畫作,筆者一一閱過,其中畫題中帶有「花」「卉」「草」「木」「蔬」「果」「寫生(植物)」字樣及具體花卉草木名稱的共323幅,也無一可以確認描繪菊科澤蘭屬蘭草、澤蘭的作品,卻有明確繪及蘭花的作品,最早為南宋寧宗朝(1194—1224)馬麟《蘭圖》(美國大都會博物館藏)、楊婕妤《百花圖》(吉林省博物院藏)。而宋人題畫詩最早提到「蘭」的,也只是宋哲宗元祐間(1086—1093)蘇軾的《題楊次公春蘭》《題楊次公蕙》,北京大學古文獻研究所編:《全宋詩》第14冊,第9428頁。所繪蘭、蕙有可能與黃庭堅所說蘭、蕙一致,應是此間蘭花出現帶來的反映。可見整個宋以前乃至整個北宋,人們不以古之蘭、蕙為視覺美觀之物。

然而,新興蘭花四季長綠,花朵鮮明,葉秀花香,氣質清雅,多生山野幽谷,又多出於楚文化的核心地區,不僅高度適應這個時代新興花卉欣賞文化需求,也充分契合傳統「蘭」文化的情趣信念,滿足人們心目中對理想蘭花的期待,因而北宋中葉以來呼之即出,填補了「蘭」之為花的空白,並直接承襲了古蘭之香草「比德」的精神信念和話語資源。正如清人彭士望《蘭辨》詩所說,「古蘭花葉香,今蘭形色好……訛俗久益堅,真蘭降為草」,(宋)彭士望:《恥躬堂詩文鈔》詩鈔卷4,清咸豐二年刻本。蘭花後來居上,喧賓奪主,幾乎獨享其名,使傳統「蘭」文化完成了由實用「香草」為載體到「春蘭」「幽蘭」之花為主角的名物認知與文化形象轉換。蘭花迅速進入傳統名花行列,成了園藝、園林、詩歌、繪畫各領域文化表現的對象。

南宋馬麟《蘭圖》,美國紐約大都會博物館藏。是現存最早、作者明確的蘭花繪畫作品,畫家馬麟,馬遠之子,宋寧宗嘉泰間(1201-1204)授畫院祗候,畫上常題「馬麟」款字,此幅即是。

五、蘭花出現前後相關知識、情趣的轉變

蘭花的出現,使傳統蘭文化脫胎換骨,煥發了新的生機。北宋後期以來,園藝、文學、繪畫以及士大夫相應的文化生活發生了一系列變化,蘭花與梅、竹、蓮、菊等花卉聯袂進入文化繁榮發展的時代。對此學術界相關研究已十分豐富,筆者這裡想做的是,通過蘭花出現前後人們知識、情趣話語的兩組對比,進一步明確蘭花出現的時間,確認北宋中後期傳統蘭文化這一划時代變遷的發生與完成。

首先看蘭花出現前後字書(字典)、名物訓詁、史志等著作對於「蘭」解說的變化。五代南唐徐鍇《說文解字系傳》:

蘭:香草也,從草,闌聲。臣鍇按,《本草》蘭葉皆似澤蘭,方莖。蘭員(引按:圓)莖,白華,紫萼。皆生澤畔,八月華。《楚辭》曰「浴蘭湯兮沐芳華」。《本草》蘭草「辟不祥」,故潔齋,以事大神也。臣又按,《本草》蘭入藥,四五月采,謂采枝葉也。《春秋左氏傳》鄭穆公曰,「蘭死吾其死乎,吾所以生也,刈蘭而卒」。按鄭穆公以十月卒,彼時十月今之八月,非本草採用之時者,蓋常人候其華實成,然後刈取之也。

蘭:香草也,從草,闌聲。臣鍇按,《本草》蘭葉皆似澤蘭,方莖。蘭員(引按:圓)莖,白華,紫萼。皆生澤畔,八月華。《楚辭》曰「浴蘭湯兮沐芳華」。《本草》蘭草「辟不祥」,故潔齋,以事大神也。臣又按,《本草》蘭入藥,四五月采,謂采枝葉也。《春秋左氏傳》鄭穆公曰,「蘭死吾其死乎,吾所以生也,刈蘭而卒」。按鄭穆公以十月卒,彼時十月今之八月,非本草採用之時者,蓋常人候其華實成,然後刈取之也。

(五代)徐鍇:《說文解字系傳》卷2,《四部叢刊》影宋抄本及宋刻本。

這段解說可謂不厭其詳,所說重在指明「蘭」為香草,所引書證都是關於蘭草的時令、功用等內容。繼而宋真宗朝陳彭年《廣韻》:「蘭:香草;亦州名,古西羌地,隋文帝置蘭州,取皋蘭山為名;又姓,漢有武陵太守蘭廣。」「蕙:香草,蘭屬。」概括「蘭」字有三個義項,稍後仁宗寶元二年(1039)丁度《集韻》解釋更為簡潔:「蘭:《說文》香草也,亦州名,又姓。」直至宋英宗治平三年(1066)司馬光《類編》所釋仍是這三條:「蘭:郎干切。《說文》香草也,亦州名,又姓。」(宋)司馬光:《類編》卷2,清康熙四十五年揚州詩局刻本。這都是蘭花開始出現,為人們完全確認前有關「蘭」的通行解釋,所說植物之義都只是「香草」之蘭。

北宋中葉以來南北各地蘭花陸續見載,經過哲宗末年黃庭堅大張旗鼓宣揚蘭花,人們積極參與討論,蘭花得到廣泛傳種,欣賞興趣、大眾認知不斷提高。南宋初的鄭樵(1104—1162)《通志》是一部廣為人知的經典史著,其中宋高宗紹興十九年(1149)前完成的「昆蟲草木略」如此著錄「蘭」:

蘭即蕙,蕙即薰,薰即零陵香。《楚辭》雲滋蘭九畹,植蕙百畝,互言也。古方謂之薰草,故《名醫別錄》出薰草條,近方謂之零陵香。故《開寶本草》出零陵香條。《神農本經》謂之蘭,臣昔修《本草》,以二條貫於蘭後,明一物也。臣謹案,蘭舊名煎澤草,婦人和油澤頭,故以名焉。《南越志》雲,零陵香一名燕草,又名薰草,即香草,生零陵山谷,今湖嶺諸州皆有。又《別錄》雲,薰草一名蕙草,明薰、蕙之為蘭也,以其質香故,可以為膏澤,可以塗宮室。近世一種草,如茅葉而嫩,其根謂之土續斷,其花馥郁,故得蘭名,誤為人所賦詠。

蘭即蕙,蕙即薰,薰即零陵香。《楚辭》雲滋蘭九畹,植蕙百畝,互言也。古方謂之薰草,故《名醫別錄》出薰草條,近方謂之零陵香。故《開寶本草》出零陵香條。《神農本經》謂之蘭,臣昔修《本草》,以二條貫於蘭後,明一物也。臣謹案,蘭舊名煎澤草,婦人和油澤頭,故以名焉。《南越志》雲,零陵香一名燕草,又名薰草,即香草,生零陵山谷,今湖嶺諸州皆有。又《別錄》雲,薰草一名蕙草,明薰、蕙之為蘭也,以其質香故,可以為膏澤,可以塗宮室。近世一種草,如茅葉而嫩,其根謂之土續斷,其花馥郁,故得蘭名,誤為人所賦詠。

(宋)鄭樵:《通志》卷75,清乾隆十二年武英殿刻本。

整條釋義同樣詳細地詮釋傳統蘭草之義,而最後特別提到了「近世」新出「一種草」,「其花馥郁」而誤得「蘭名」,這就是我們今天所說蘭花,鄭樵對此命名持否定意見,認為是個錯誤。稍後歙人羅願《爾雅翼》則是一部名物訓詁辭書,其釋「蘭」植物之義也為兩種:一是陸機等人所說「蘭草」,「蘭草生水傍,非深林之物」;另一是黃庭堅等所說「蘭」,「生深林之下」,他稱之為「幽蘭」,認為是「古之所謂蘭」,「蕙蘭」是其中一種(宋)羅願:《爾雅翼》卷2。。顯然,作為歷史學家、名物訓詁學家的兩位學者對新出蘭花是否古有,蘭花以「蘭」命名是否合理有著截然相反的態度,但與五代至北宋中葉的釋義相比,都將葉「如茅」「如莎」,「其花馥郁」之蘭花正式列為「蘭」的一條植物義項,與秦漢以來所說「蘭草」相併列,典型地代表了北宋中後期一百多年間蘭花發現、引種、欣賞給公共知識帶來的顯著變化。

歷史、訓詁學著作體現的是相對嚴謹的科學知識,與實際生活中大眾認知相比變化要相對滯後一些,而在連綿不絕的文學寫作中,有關反映要更為具體、及時。事實上我們上文也正是通過大量的文學作品「以文證史」,挖掘和排比人們對於蘭花最初的發現、認識信息。這裡再選擇蘭花明確發現前後兩例不同的描寫與賦頌,來感受人們名物認知與觀賞情趣的明顯變化。羅畸《蘭堂記》:

元祐四年(引按:1089),予出而仕司法於滁。五年季春,作堂於廨宇之東南。堂之前植蘭數十本,微風飄至,庭檻馥然。予方休乎堂上,欣然笑曰:猗歟蘭哉,是可以名吾堂。蘭之為物,幽而芳者也……嘉菊數叢,錯峙而間列者,懼其太孤,易撓於風雨,而以夫氣類稍同者助之也。

元祐四年(引按:1089),予出而仕司法於滁。五年季春,作堂於廨宇之東南。堂之前植蘭數十本,微風飄至,庭檻馥然。予方休乎堂上,欣然笑曰:猗歟蘭哉,是可以名吾堂。蘭之為物,幽而芳者也……嘉菊數叢,錯峙而間列者,懼其太孤,易撓於風雨,而以夫氣類稍同者助之也。

曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第120冊,第233—234頁。

這尚是宋人蘭花發現之初、「古今蘭之爭」興起前的作品,稱在堂前藝蘭數十本,春日所種,與菊間植,未屆花期,而微風吹過即一片芬芳,所說顯然尚是傳統蘭草無疑。

宋鄭思肖《墨蘭圖》,作於公元1306年,日本大阪市立美術館藏。

然而,僅過去三十年,北宋末年徽宗宣和年間(1119—1125)李綱的《幽蘭賦》序言則這樣描述:

蘭有二種,花以春者為蕙,花以秋者似菊。《楚辭》曰:「秋蘭兮青青,綠葉兮紫莖。」又曰:「春蘭兮秋菊,長無絕兮終古。」今世人之所識者,素葩叢本,特春蘭耳。予嘗得一種蘭於亡友蕭子寬家,綠葉紫莖,至秋始華,如《楚辭》之所賦,其花似菊而色微紫,其香似春蘭而加芳,食之味尤辛甘,可以調芼。

蘭有二種,花以春者為蕙,花以秋者似菊。《楚辭》曰:「秋蘭兮青青,綠葉兮紫莖。」又曰:「春蘭兮秋菊,長無絕兮終古。」今世人之所識者,素葩叢本,特春蘭耳。予嘗得一種蘭於亡友蕭子寬家,綠葉紫莖,至秋始華,如《楚辭》之所賦,其花似菊而色微紫,其香似春蘭而加芳,食之味尤辛甘,可以調芼。

曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第169冊,第5頁。

指明「蘭有二種」,作者是因蘭花而認識蘭草,正文則在「幽蘭」的名義下將兩種「蘭」相提並論進行讚美:「春與蕙兮偕秀,秋與菊兮並榮。或素葩而叢本,或綠葉而紫莖。雖春秋之異體,豈殊德於幽貞。」曾棗莊、劉琳主編:《全宋文》第169冊,第6頁。這是蘭花品種發現並獲得人們確認後「蘭」的新概念、蘭文化的新情趣,有關描述和讚譽既承襲和融會了屈原、《楚辭》為代表的傳統古蘭話語,也側重體現新興蘭花「素葩而叢本」,多「生於高山深林、闃寂無人之境」的形象特徵,由此強化其「晦其跡而彌芳,懷其道而愈顯」的「清芬」「雅操」與「幽貞」品德。稍早大約徽宗朝初年張景修《十二花客詩》(宋)龔明之:《中吳紀聞》卷4,清道光刻《珠叢別錄》本。、稍後南宋高宗紹興間史浩(1106—1194)《花舞(大曲)》也標舉蘭花為「幽客」,唐圭璋編:《全宋詞》第2冊,第1257頁。都是蘭花明確出現後最新的花品標格評鑑。這種以新興蘭花為主體的名物新認知、文化新情趣,北宋末年以來在園藝、文學、繪畫等方面不斷展開、長足發展。

清余穉《花鳥冊》(十二開)之蘭花,故宮博物院藏。

上述蘭花出現前後名物字義與文學描寫兩組內容的鮮明對比,充分顯示北宋時期人們相關認識發生了劃時代轉折,同時也進一步表明今人所說蘭花之正式出現或始為人們見知在北宋中葉。具體說是宋仁宗皇祐(1049—1053)以來,最遲嘉祐二年(1067),蘭花正式見諸記載,宋神宗元豐(1078—1085)以來為人們逐步認識。儘管對其冒用「蘭」名、是否古已有之等仍有不同意見,但至遲到宋徽宗年間,作為一種觀賞花卉已得到確認。又由於與《楚辭》所言香草之「蘭」分布區域與意境品格遇合契應,而被直接代入其名稱和「比德」語境,由此完成從傳統實用「香草」到觀賞「蘭花」為主的形象轉換,迅速成為與梅菊、松竹齊名比肩的君子「比德」之象和盛得人們推重愛尚的傳統名花。

作者簡介:程傑(1959—),男,江蘇泰興人,文學博士,南京師範大學文學院教授,主要研究方向為中國古代文學、中國花卉文化。