在神經科學的領域裡,一場革命性的突破正在悄然發生。人腦的構造有多複雜?功能有多強大?近日谷歌與哈佛大學的腦科學研究人員聯手,成功地對1立方毫米的腦組織進行了納米級建模,居然存儲了1400TB的驚人數據。

我們平時接觸的數據量,很少會到TB的級別,因為1TB等於1024GB的容量,基本上也就是如今普通電腦的硬碟容量,那麼1400TB也就等於143.36萬GB了,而這只是一立方毫米的腦組織的建模數據存量。

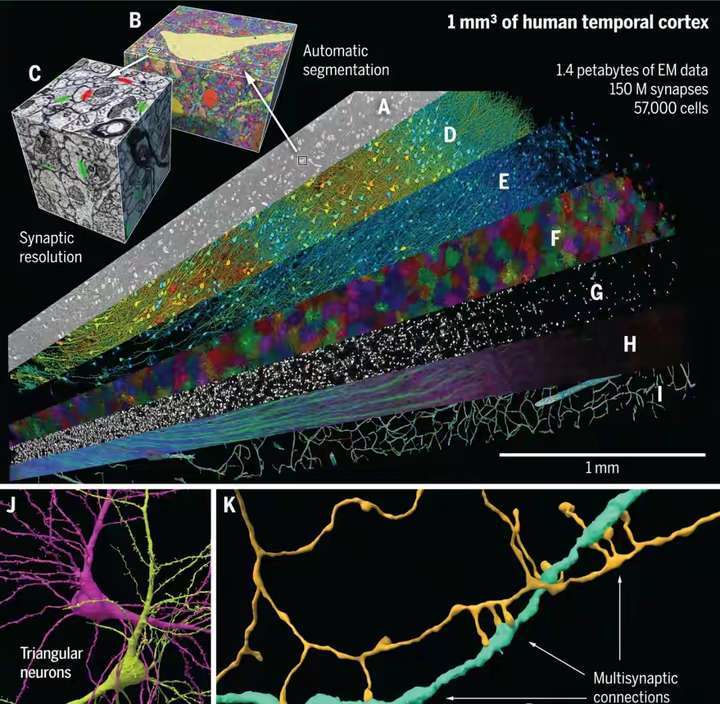

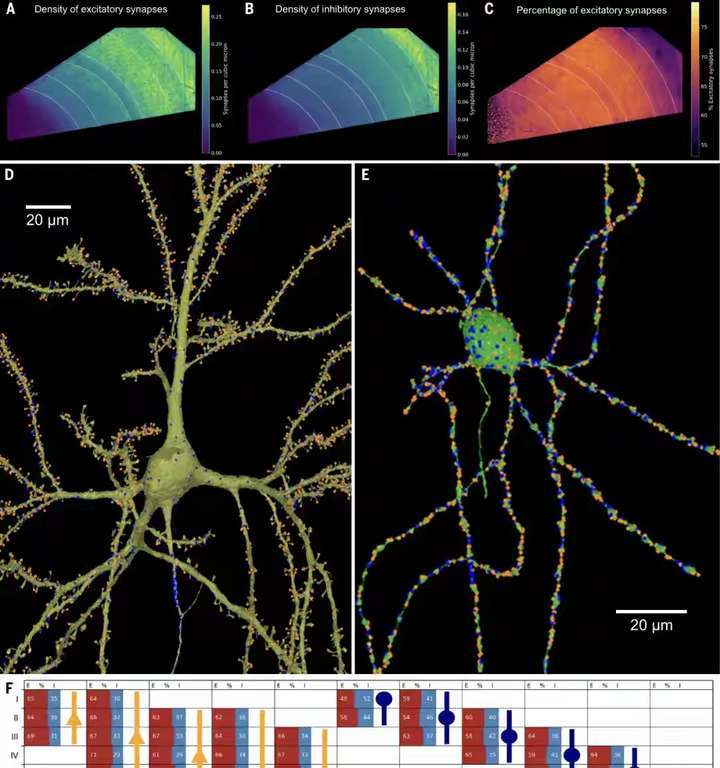

一立方毫米的腦組織的體積,也就像一個小米粒的大小,科學家們卻在其中發現了5.7萬多個細胞,1.5億個神經突觸,230毫米長的微小血管等,各種精細結構不計其數,讓人十分驚嘆腦組織結構的複雜程度。

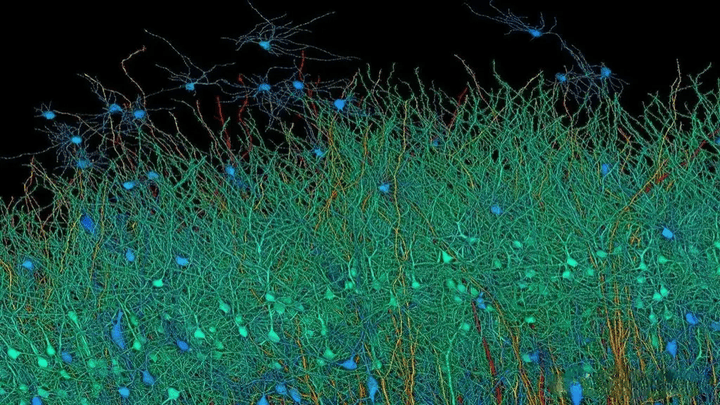

這項名為H01的重建項目,首次以納米級的解析度展示了人類大腦中的突觸連接網絡。這項研究的核心是一個來自45歲女性癲癇患者的顳葉皮層組織樣本,大小約為1立方毫米。通過一系列精細的處理過程,包括快速固定、染色和樹脂包埋,樣本被切成了數千個超薄切片,每個切片的厚度僅為33.9納米。之後研究者利用多束掃描電子顯微鏡對這些切片進行了成像,獲得了總大小約1.4PB的原始二維圖像數據。

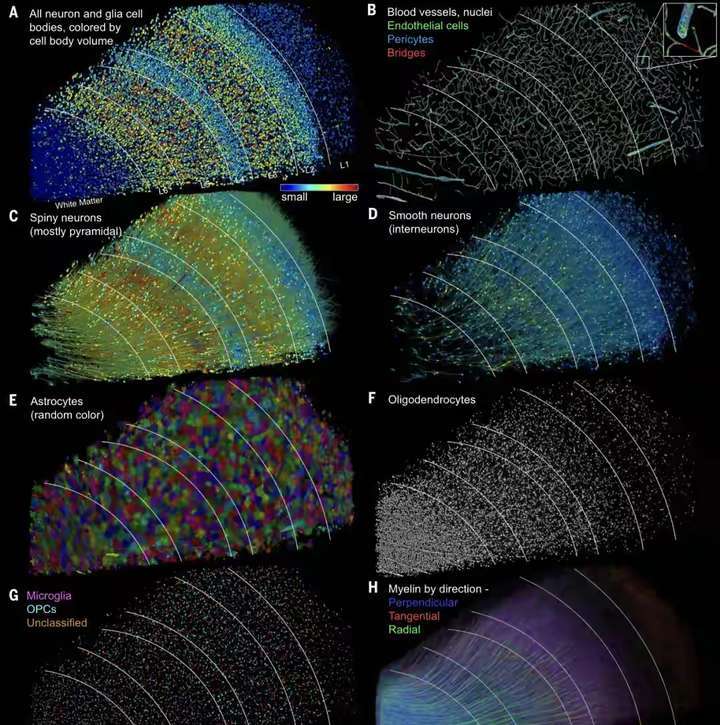

通過這種超高解析度的成像技術,科學家們得以觀察到以前從未見過的細節,包括神經元之間的細微連接和細胞內部的複雜結構。通過對這些結構的分析,研究者們鑑定出了該腦區的主要細胞類型組成,並發現了一些以前未知的神經元形態和連接方式。

在獲得了如此龐大的數據量後,研究者們使用計算工具對這些二維圖像進行了拼接、對齊,並重建出了三維的體素數據。接下來,他們運用機器學習算法對體素進行神經元形態分割,並通過人工校正分割錯誤,最終構建出了這1立方毫米腦組織內所有細胞、突觸和血管等結構的三維形態。

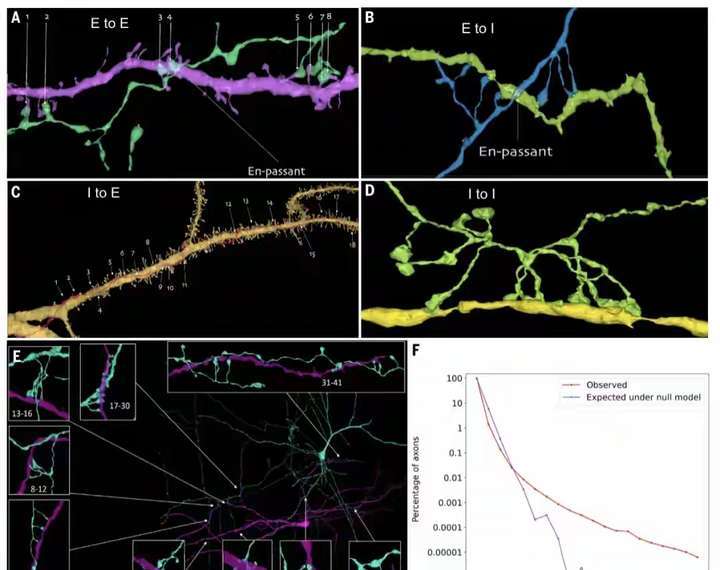

例如,他們發現絕大多數軸突與其目標細胞僅形成一個突觸,但少數軸突卻能形成多達50個以上的突觸,與目標細胞建立特彆強的連接。這種多突觸的「強連接」在興奮性和抑制性軸突中都普遍存在,其數量顯著高於隨機形成突觸時的預期水平。這一發現為我們理解神經元之間的信息傳遞和大腦的信息處理能力提供了新的線索。

此外,該模型還揭示了大腦中的血管系統,這對於研究大腦的能量供應和代謝過程具有重要意義。通過觀察血管與神經元的相對位置關係,我們可以更好地理解大腦中的血液流動和氧氣供應對神經元活動的影響。

然而,這一研究的挑戰也同樣巨大。首先,人腦的體積遠遠超過了這1立方毫米的樣本,要對整個大腦進行建模需要巨大的數據量和計算資源。據估計,要對整個人腦進行建模將產生高達1.76ZB的數據量,這遠遠超出了目前最先進的超級計算機的存儲容量。

其次,人腦中的神經元數量高達數千億個,突觸數量更是高達千萬億級,這使得在模型中進行準確的神經元形態分割和連接分析變得異常困難。

儘管如此,這一研究仍然為我們提供了寶貴的啟示和機會。這一成果不僅刷新了我們對大腦複雜性的認識,也為未來的神經科學研究提供了寶貴的數據基礎。標誌著人類對人腦研究的深入,也為我們理解大腦的工作方式提供了新的視角。

通過不斷的技術創新和算法優化,我們有望在未來實現對整個大腦的納米級建模和深入分析。這將為我們理解大腦的工作機制、預防和治療神經系統疾病提供新的可能性和途徑。

同時,這一研究也展示了人工智慧在神經科學研究中的巨大潛力和價值,為我們探索未知的大腦世界提供了新的工具和思路。

消息來源:《環球網》5月13日報道《谷歌和哈佛聯手繪製最全最大人腦圖》

一天下降1公里!我國空間站高度因地磁暴急速下降,已低至374公里

我國建成世界最大「太陽系氣象站」,三站點橫跨200公里監測全天

我國發布地磁暴紅色預警,北半球現大範圍極光,中低緯度也能看到