廣州,一座擁有超過1800萬人口的超級城市,在這座城市的地下,每天有900萬人次搭乘地鐵穿行在城市之中。如何讓地鐵運營維護更加安全、先進、經濟,是一個世界性的挑戰。

近年來,在廣州地鐵集團牽頭的「城市軌道交通系統安全與運維保障國家工程研究中心」的工程師們的努力下,今天的廣州,「智慧大腦」穗騰,聯結萬物,賦能應用。這些卓越工程師以「智」取勝,正在讓軌道交通變得更「聰明」,城市出行更便捷。

「地鐵醫生」掌握「治未病」新技能

李兆新,這位擁有20年經驗的「地鐵醫生」,親身經歷了地鐵運維翻天覆地的變化。

在過去,列車的檢修工作往往依賴於人工,像老中醫「望聞問切」那樣,通過敲擊、觀察和觸摸等方式進行檢查。

10年前,李兆新的崗位是8號線車輛檢修主任,忙碌於每日的應急搶修工作,處理各種故障、調試設備。

李兆新說:「以前檢修35列車可能要12個小時,檢修時,一晚上要步行一萬五到兩萬步。如今,列車360檢測棚可以針對列車外觀進行檢查,通過17台相機拍照,精確捕捉15000多個關鍵部件的狀態。哪怕一顆螺絲鬆動,都能立刻察覺。這套系統已經能夠實現99.7%的檢測精度,已然超越了最為老到的高級工。」

如今,李兆新的工作重心也從應急搶修轉向了預防性維護,即為列車治「未病」。這種轉變,使得他的日均步數從一兩萬步降到了四五千步。不過,僅對列車進行外部檢測,還無法做到萬無一失。

當在途列車報出「生病」的信號,意味著列車可能存在問題或故障,一旦列車需要緊急停車檢查,將會導致列車晚點、乘客滯留,甚至整條線路的運營受到影響,更嚴重可能會造成列車出軌等問題,怎麼樣讓它可以不壞,或者怎麼樣可以判斷它將要壞,成了工程師們亟待解決的事情。

丁建隆作為廣州地鐵的「排頭兵」,見證了從1號線到如今16條線密集線網的發展歷程 ,也深知地鐵運營,安全是第一要務。

2011年,丁建隆率隊承擔了國家863計劃項目,專注於軌道交通運維領域的技術創新。他們聚焦軌道交通的核心——列車,進行列車運行狀態在途監測、健康診斷及故障預警的研發。

為實時監控「在崗」列車的健康狀況,李兆新團隊打造了一個智能運營系統,建立車地無線通信,工程師們在地面上,通過數據和波形,就可以實時看到列車是否有異常,就好像給列車做了個醫院裡的心電圖。

這一創新不僅提高了列車運行的安全性,還推動了中國城市軌道交通系統安全與運維保障模式的轉型升級。

第五代移動通信技術開啟智能新篇章

地鐵「醫生」的「治未病」之策已見成效,而今第五代移動通信技術的加持更讓軌道交通如虎添翼,開啟智能「高速」新篇章。

2024年春節,廣州洲頭咀舉行煙花表演,散場後選擇搭乘地鐵的市民迅速湧向車站。

蔡昌俊,廣州軌道交通的資深專家。2月10日晚,他攜帶著第五代移動通信技術匯聚的地鐵信息系統,入駐白鵝潭煙花保障指揮部,為地鐵運輸保駕護航。

十多萬客流的疏解,本來預計要兩個小時,但在廣州地鐵技術與運營團隊的努力下,高峰期僅持續了45分鐘。

這一次高效的精準應對,第五代移動通信技術功不可沒,而它給廣州地鐵帶來的變化還遠不止於此。

當乘客大量湧向車站,人流量突然猛增,第一步要解決的問題是:如何讓乘客快速進站。

牛暉萍和團隊的解決方案是,將第五代移動通信技術與人臉識別相結合,通過不斷優化和調整,大大提高了乘客通過閘機的便捷性。

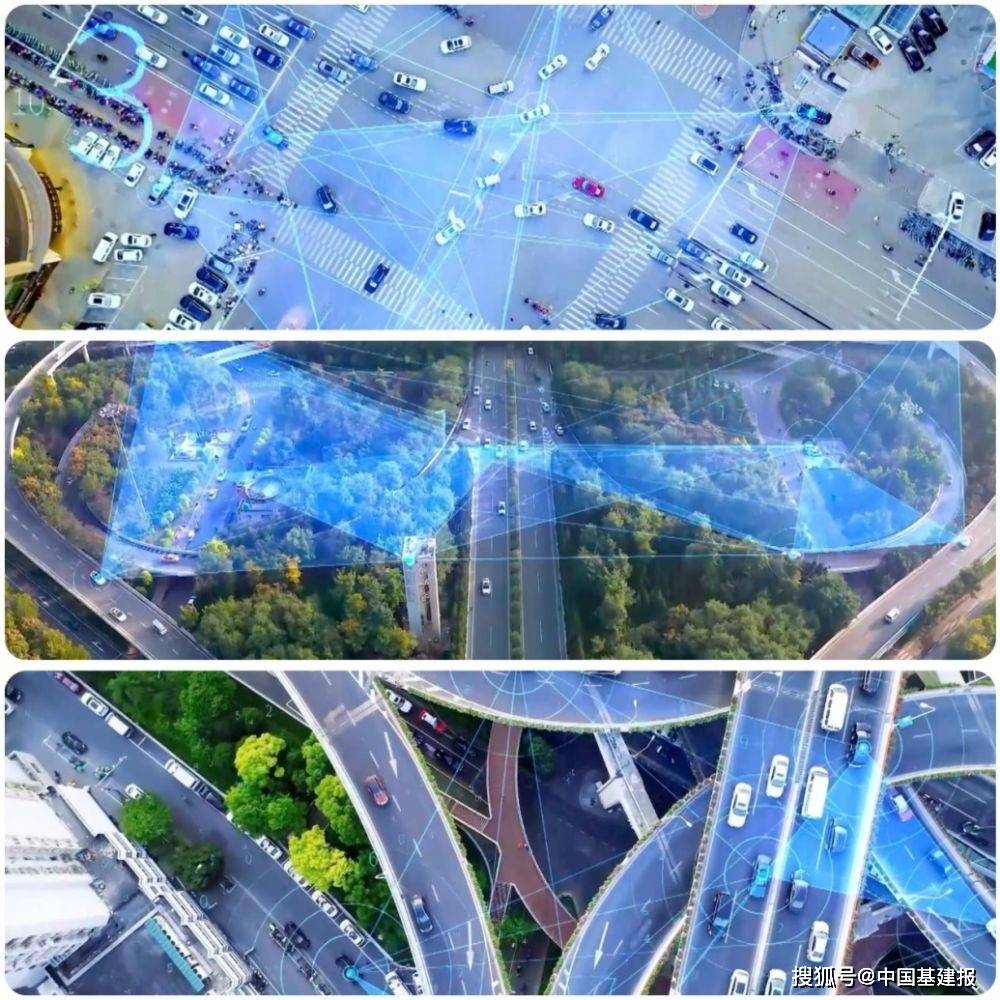

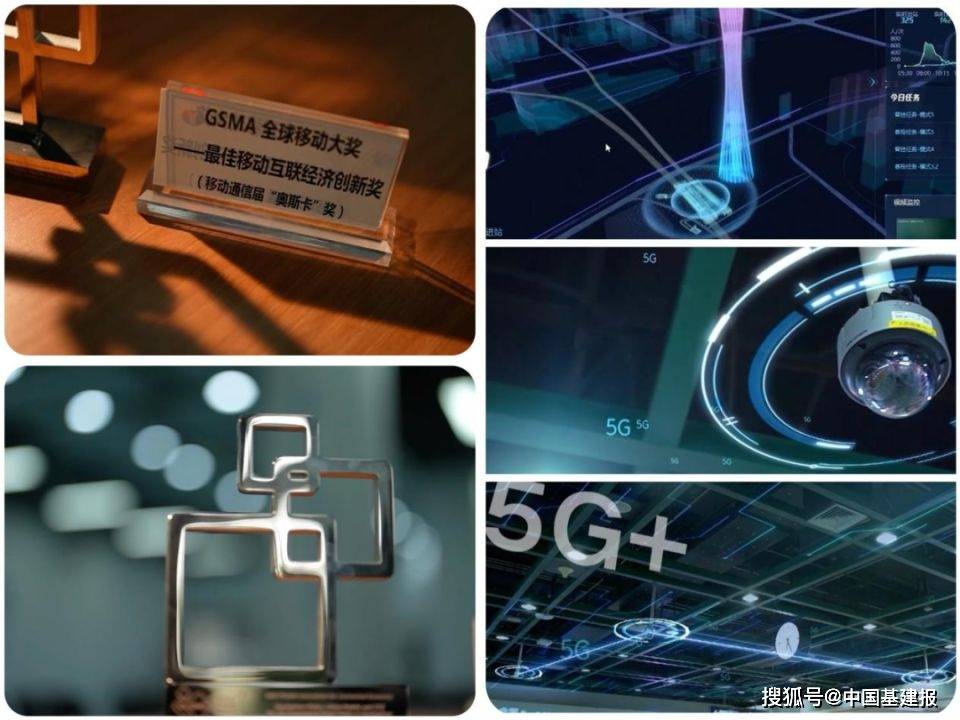

今天的廣州地鐵,第五代移動通信技術可以幫助實現客流的實時監控和智能疏導;在隧道,它可以確保列車的安全通行和緊急情況下的快速響應;在車輛段,第五代移動通信技術則能助力實現列車的高效檢修和智能維護。第五代移動通信技術網絡的高速、穩定、低時延的特性,為地鐵行業的數字化轉型提供了堅實支撐。

2023年,廣州第五代移動通信技術「5G智慧地鐵」項目憑藉創新的技術應用,在地鐵系統中脫穎而出,榮獲被譽為「移動通信界奧斯卡」的世界移動通信大會「最佳移動互聯經濟創新獎」。

「智慧大腦」養成計劃

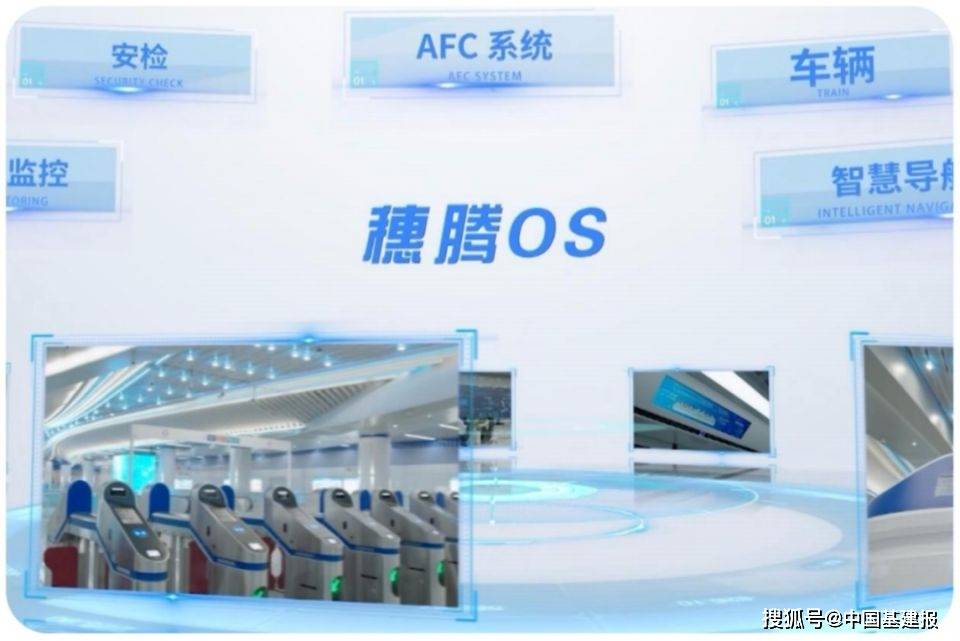

2019年,廣州地鐵成立穗騰實驗室,籌備搭建軌道交通一體化智慧平台「穗騰OS」。穗騰軌道交通智慧作業系統如同智慧地鐵的大腦,打破了數據壁壘,實現了信息的互通與深度融合。

如今,廣州地鐵正全力推進「軌道上的大灣區」建設,以達成「一張網、一張票、一串城」的便捷出行目標。穗騰作業系統、第五代移動通信技術及智能運維等智慧軌道交通領域的成果,都將為「軌道上的大灣區」服務,實現灣區的「智在千里」。

在這背後,廣州地鐵集團的工程師團隊功不可沒,正是他們的智慧與努力,推動了廣州地鐵在智慧軌道交通領域的創新與發展,描繪出未來城市的便捷藍圖。

2024年1月19日,黨中央、國務院決定,首次開展「國家工程師獎」表彰,廣州地鐵「城市軌道交通系統安全與運維保障國家工程研究中心」被授予「國家卓越工程師團隊」稱號並獲頒獎牌。致敬!國家卓越工程師!

來源:CCTV4《走遍中國》