每到端午,屈原便成為全國焦點,大家用不同的方式紀念這位浪漫主義愛國詩人。導演胡陽的紀念形式更為直接也更為深刻,他將帶領團隊以舞蹈詩劇《九歌》緬懷先人,致敬泱泱而去的往昔。6月12日至16日,在天橋藝術中心的舞台上,這部承載著楚辭浪漫與當下情愫的舞蹈作品,將重拾歷史點翠,煥然東方美學,為眾生譜寫今日錦華,歌頌人性詩歌。

從整體架構上,《九歌》輕於敘事而重於寫意

在創作團隊看來,中國自古以來擅長寫意,「意」中有乾坤,「意」中納萬物。面對《九歌》這首浪漫長詩,用中國舞的形式去呈現其中的「意」,再合適不過了。

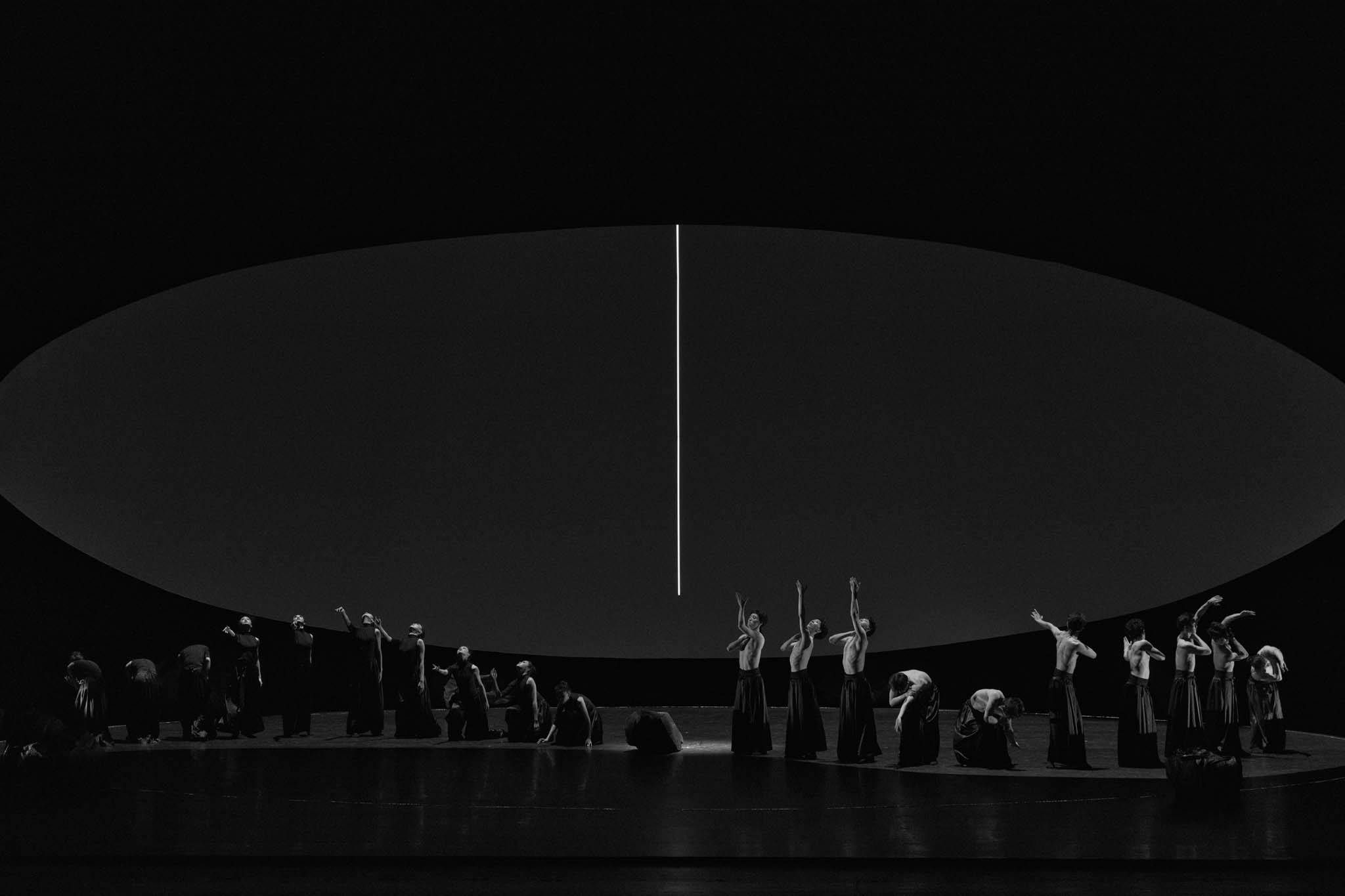

中國舞獨特的身體語言讓這首浪漫長詩有了審美支點,藉由身體創造的意象,諸神得以具象化,廣袤的宇宙星光閃爍,天、地、人三界喧譁,那是八位神祇在低吟淺語。

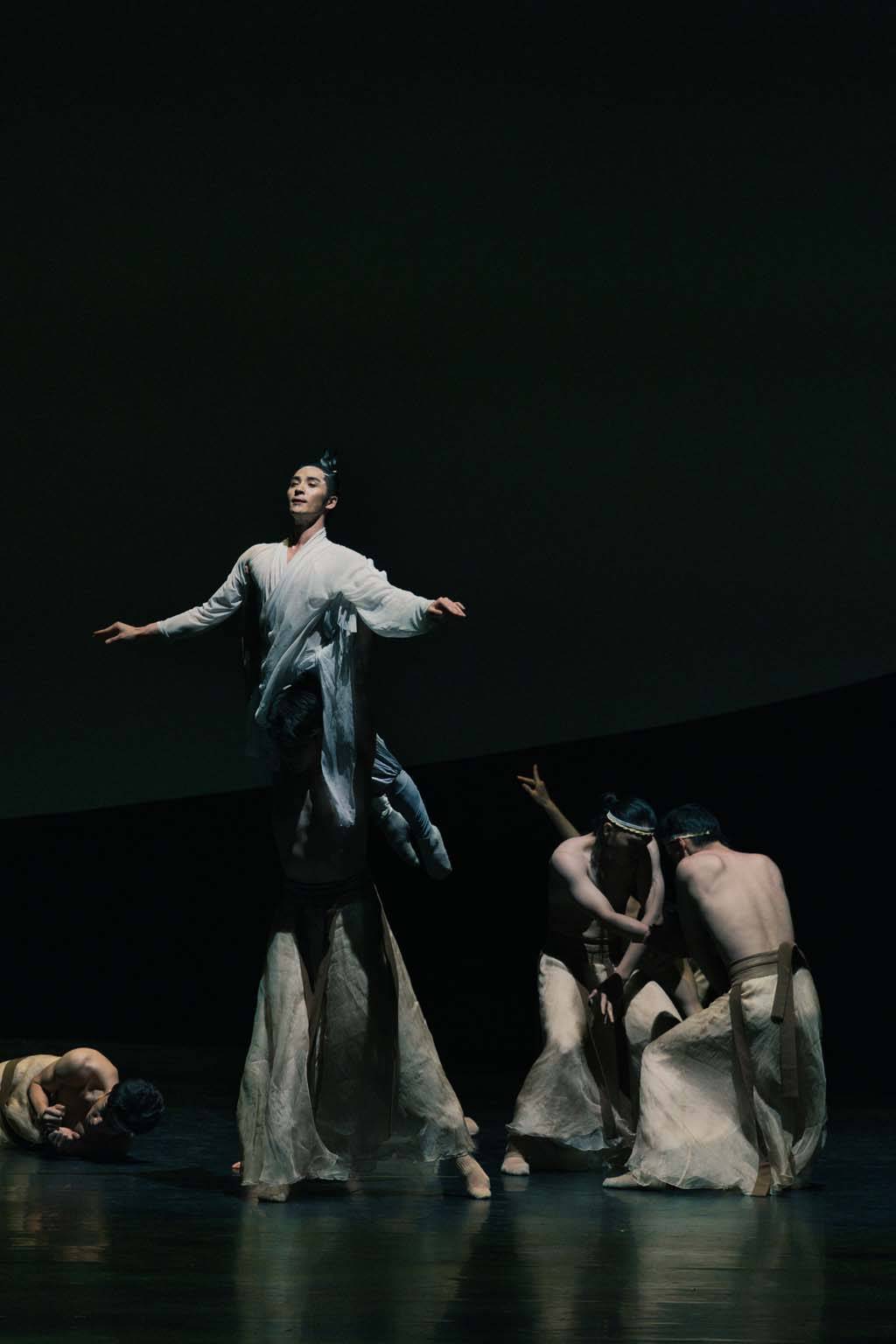

「天神」分日月二神。太陽神「東君」凜然而至,雖無具象卻感到空氣都被祂控制,以群舞形式表現太陽神降臨的創意設計更使人感到這位無上之神的壓制與威猛;月神「雲中君」飄然而至,與之相伴的是潔白的風和潔凈的雲,祂降到凡塵撫慰蒼生,以極其輕盈的舞姿為勞作的人們帶來恬淡詩意。

東君

東君

雲中君

雲中君

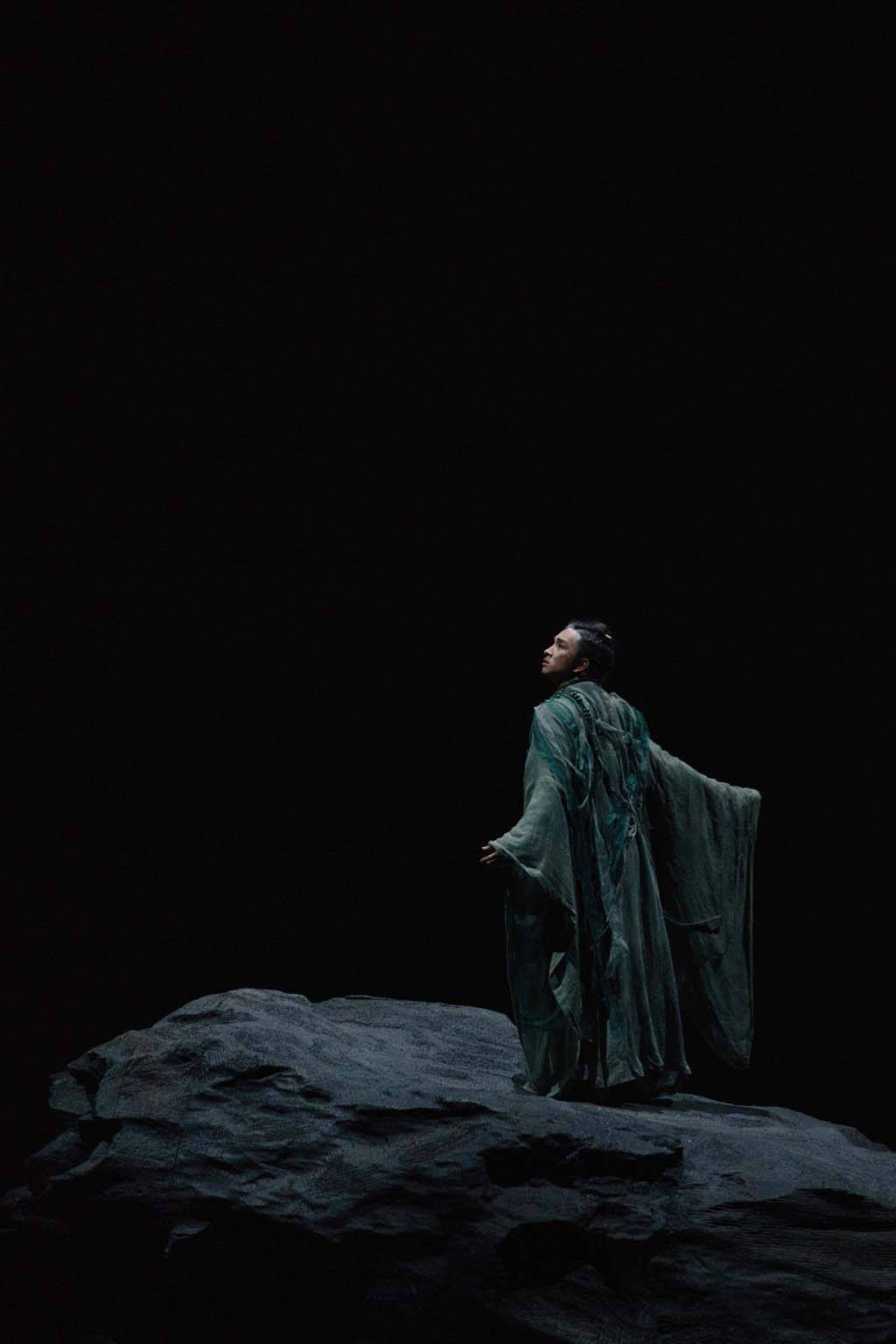

「地神」分山河二神。山河承載人類生命,哺育萬物生長。山鬼終日據守山巔,祂不斷地翻滾、掙扎,在富有張力的身體語言中,表達出對自由的渴望;截然不同的是,河伯盡日隨河流自由奔騰,逍遙自在。

山河

山河

「人」有二神,即湘君與湘夫人,這兩位神祇演繹的是愛而不得。湘夫人只能獨坐長椅遙望湘君,以細膩投入的身體語言述說內心的痴狂與憂傷,而另一時空的湘君不忍美人獨自憂怨,報以熱切回應,共同起舞的同時,也任由情愫流淌。

湘君與湘夫人

湘君與湘夫人

司命將原作中的大司命與少司命合二為一。孤獨的祂在舞台上不停撥動代表命運的琴弦,而群舞是以重複的自轉、起伏來演繹生命的誕生與消逝這一永不休止的輪迴。

司命

司命

從內容表達上,《九歌》啟於上古而映照當下

屈原藉助神幫助人與天地溝通,胡陽借《九歌》連結上古與當下。創作團隊一致認為,屈原不可復原,我們無法得知他當時真實的創作心境;楚巫也不可復原,當時的祭禮舞蹈我們也無從得知。但有一樣是我們亘古千年的永恆所在,那就是共通的生命情感。

崇尚自然的歸真之道。作為「日神」的東君甫一登場,群舞所代表的眾生便做出卑躬敬仰的姿態,並以有序的身體調度表現出現實世界中人們俯身勞作、勤勉無怠的生活狀態以及積極奮發的生命態度,意喻人應當如太陽般,終日乾乾,自強不息;作為「月神」的雲中君則為萬物帶來「母性」的溫柔,祂用溫柔承載眾生生命,以超然的態度廣納一切存在。日與月,陽與陰,一個是務實堅卓的生活現實,一個是怡然自與的浪漫理想。

日月

日月

日月

日月

天人合一的處世之道。山河二神與中國傳統的儒家和道家則多了一層關聯,山鬼代表著儒家「入世」的精神取向,河伯則更講究道家「出世」的心境自然,兩者的精神內核都交織在中國人的生命情感里。在導演胡陽看來,山鬼更接近屈原本人的情感意向,是受困的,被縛的,滯住的求救者,祂希望「入世」,希望擺脫掙扎,進到自由世界;河伯與之相反,祂無拘無束,不被世間所擾,自然而然,表現出獨與天地之往來,天地與我並生,萬物與我為一的精神狀態。

山鬼

山鬼

河伯

河伯

生命輪迴的自然之道。愛情與生死,雖為兩種生命情感,卻都有求而不得的相同之處。湘君湘夫人兩位神祇的愛情似一簾幽夢,他們互相愛慕,然而卻僅存在於彼此的幻象中,到頭來是虛空一場;司命掌控生死,祂對一切都沒有感情,「天地不仁,以萬物為芻狗」,所有人都生活在生死規律之中,生命自然輪迴。

湘君湘夫人

湘君湘夫人

司命

司命

枯榮

枯榮

從主題內涵上,《九歌》從宇宙無垠探個體價值

從塑神,到喻人,舞蹈詩劇《九歌》試圖給觀眾提煉「無神,有我」的價值內涵。宏觀上來看,天地人神的盡數呈現,其實描繪了樸素的自然變化。

這種自然變化有一種更具象的表達,胡陽稱之為「人生的長鏡頭」。讓我們從宇宙中架起鏡頭向下俯瞰,首先看到月球,再看向地球,穿過層層浮雲後,山水河流盡收眼底,最後慢慢降臨到人間,腳踩大地感受世間所有的情緒。

駐足眾生之中,發現「然則,神祇從未降臨」。其實神生於內心,而人才是那個有著嚮往與浪漫,自由與徘徊,孤獨與等待,愛慕與思戀等所有一切樸素情感的真實個體,能真切地感受到生命的溫度。

當幕布緩緩落下,觀眾仍然可以帶著這份感動與思考,繼續前行。在生活的舞台上,每個人都是自己的主角。以《九歌》為靈感,勇敢地舞出自己的生命之舞,那些關於美、關於愛、關於自由的追求,永遠都不會過時。舞蹈詩劇《九歌》滿載著中國人的精神哲學和浪漫想像,駛向每一個理想與遠方,一路上芳菲滿堂,日月齊光,瑰麗的東方詩歌再次唱響。