2024年10月16日,昆明某學校食堂內被曝光的發臭豬肉,揭示了校園食品安全的隱患。究竟是誰在默默操控這一切?這場危機引發了家長和公眾的憤怒與擔憂。

事件詳細

事情的起因並不複雜,甚至有些突兀。那天,學生家長正好路過食堂,出於一絲擔憂,便決定進去查看。他的直覺沒有錯,眼前的情景讓他不寒而慄:幾大盆色澤暗淡、散發著刺鼻氣味的豬肉,仿佛在無聲訴說著它們的悲慘遭遇。沮喪與憤怒交織,他迅速拍攝了視頻,並撥打了報警電話。隨即,警方趕往現場,不僅揭發了黑暗的一角,還將正在處理肉品的廚師抓現行。

面對突如其來的質疑和憤怒,這位廚師面露悔恨,不斷低頭致歉。然而,其懊悔能彌補多少損害呢?更令人憂慮的是,近期學校內已有多名學生因食物中毒出現腹瀉或需輸液的情況。這一連串的巧合,難道真的僅僅是偶然?

食材來源

經過後續追查,調查人員發現,這些「發臭肉品」的來歷並不簡單。原來,它們竟是從巴西進口的冷凍肉,部分標註的生產日期已經是2014年!令人震驚的是,這種肉品不僅數量龐大,且在缺乏合理監管的情況下,竟流入了學校食堂。這是怎樣一個失責的監管環節,讓這些變質肉品有機會侵入我們的校園?

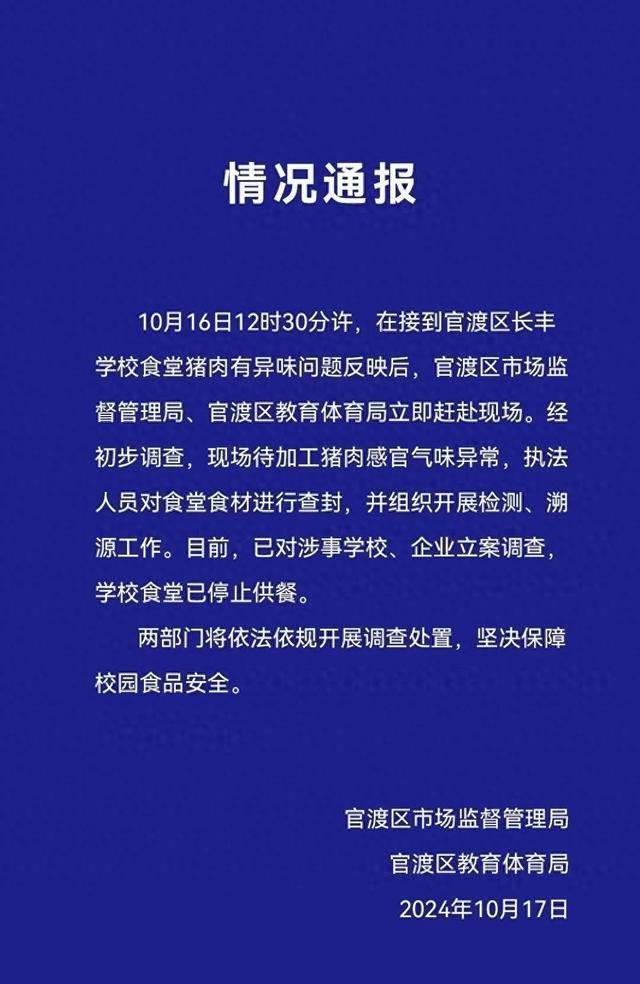

各方回應

對於這一事件,教育局的態度顯得有些遲疑,雖然確認了肉品存在異味,但仍需等待進一步檢測結果。而警方也表示,針對現狀,他們已立案偵查,著重確認現場待加工豬肉的氣味異常。這種旁觀者的態度,無疑讓事件更加撲朔迷離。

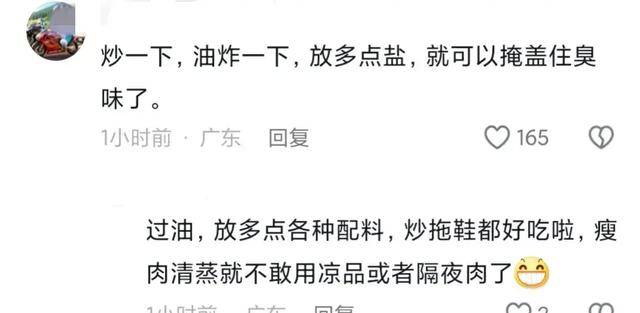

反觀市場監督管理局,網友們對其行動緩慢的怒火可見一斑。然而,廚師在事發後透露了一項令人咋舌的處理技巧——通過掩蓋臭味的手段,使食材「重獲新生」。如果這種手法被廣泛使用,那我們對於日常所吃的食物又該抱著怎樣的心態呢?

媒體反響與公眾意見

隨著事件逐步發酵,媒體的跟進報道引起了廣泛關注,網友們紛紛發表意見。有人憤怒指責不法企業利用大食堂銷售變質肉品,呼籲政府加大整治力度,也有人開始反思,是否在這樣的商業利益驅動下,我們的孩子被迫承受了巨大的風險。

公眾的不滿,不僅僅源於事態本身,更在於這種背後隱藏的商業規則與倫理困境——為了一時的利益,竟甘願放棄對學生生命安全的尊重與保障。與此同時,央媒也介入報道,勢必會推動更多的調查和更為嚴格的監管措施。

結論與呼籲

最後,此次事件不僅是一場校園內的食品安全危機,更是整個社會對於食品監管體系的一次深思。中央媒體的持續跟進,給了我們希望,然而,這希望需要通過持續不斷的努力去實現。我們期待食品安全部門能夠加強日常檢查,真正捍衛學生的健康與安全,不再讓類似事件再次發生。

生活在繁華與罪惡的邊緣,誰又能擔保下一餐的安全?在食物鏈的最底層,有多少家庭因為這樣的故事而感到不安。我們每個人都應對此保持警惕,期待那些在暗處操作的人能受到應有的懲罰,期望未來的每一餐都能吃得安心。

希望看到這篇文章的你們也能分享自己的看法:如何看待這次事件?在日常生活中,你又是如何保證自己和家人的食品安全的?