撰文 / 周 洲

編輯 / 黃大路

設計 / 師 超

歐盟的關稅大棒即將落下。

6月12日,歐盟委員會發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露,擬對自中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼稅。

歐盟委員會發布公告稱,如無法與中方達成解決方案,將在7月4日開始加征關稅。

其中,對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加征17.4%、20%和38.1%的關稅;對其他汽車製造商將徵收21%或38.1%的關稅;進口自中國的特斯拉可能適用單獨稅率。

歐盟委員會表示,將對被視為配合調查的車企徵收21%的稅率,對未配合調查的車企徵收38.1%的稅率。

新關稅將在歐盟現有10%關稅的基礎上加征。特斯拉和寶馬等在中國生產、向歐洲出口汽車的生產商被視為合作公司。

歐盟公布的關稅高於此前業界對中國電動汽車徵收10%至25%的預期。

此舉被視作歐洲汽車製造商對湧入歐洲市場的來自中國競爭對手的低成本電動汽車的反擊。

如果反補貼關稅開始徵收,對於正在努力應對國內需求放緩和價格下跌的中國汽車製造商來說,這相當於要額外花費數十億歐元。

歐盟臨時關稅將於7月4日開始實施,反補貼調查將持續到11月2日,屆時將可能徵收最終關稅,通常為期五年。

中國汽車流通協會似乎不那麼擔心。

「歐盟的臨時關稅基本在我們的預期之內,平均約為20%,不會對大多數中國企業產生太大影響,」中國汽車流通協會乘聯分會秘書長崔東樹說,「包括特斯拉、吉利和比亞迪在內的中國製造電動汽車出口企業未來在歐洲仍有巨大的發展潛力。」

一些經濟學家表示,反補貼關稅的直接經濟效應將非常小,因為從2023年4月-2024年4月,歐盟從中國進口了約44萬輛電動汽車,價值90億歐元(97億美元),約占其家庭汽車支出的4%。

「但反補貼稅旨在限制未來電動汽車進口的增長,而不是阻礙現有貿易。」知名英國經濟研究機構凱投宏觀(Capital Economics)首席歐洲經濟學家安德魯·肯寧漢姆(Andrew Kenningham)表示。

「這一決定標誌著歐盟貿易政策的重大轉變。因為儘管歐盟近年來經常使用貿易保護措施,但此前從未針對如此重要的行業這樣做過。自特朗普擔任總統以來,歐洲一直不願採取美國所採取的那種保護主義。」他說。

反補貼稅可以幫助歐洲汽車製造商與中國同行競爭,但也可能反向助力已經在歐洲進行大量長期投資的中國汽車製造商。

在歐盟調查中國汽車補貼並考慮對進口產品徵收關稅的同時,歐盟各國政府也在推出自己的激勵措施,以吸引希望在歐洲建廠的中國汽車製造商。

比亞迪、奇瑞汽車和上汽集團等中國車企正在歐洲設立工廠,以打造自己的品牌,並節省運費和潛在的關稅。

差別待遇

歐盟對自華進口的汽車,採用了階梯稅率的做法,對不同車企採取不同的稅率,差別對待。

汽車商業評論了解到,這可能與車企的出口銷量、企業性質有關。對於出口數量最多、獲得歐洲專利和獎項最多的國企,徵收的稅率最高。

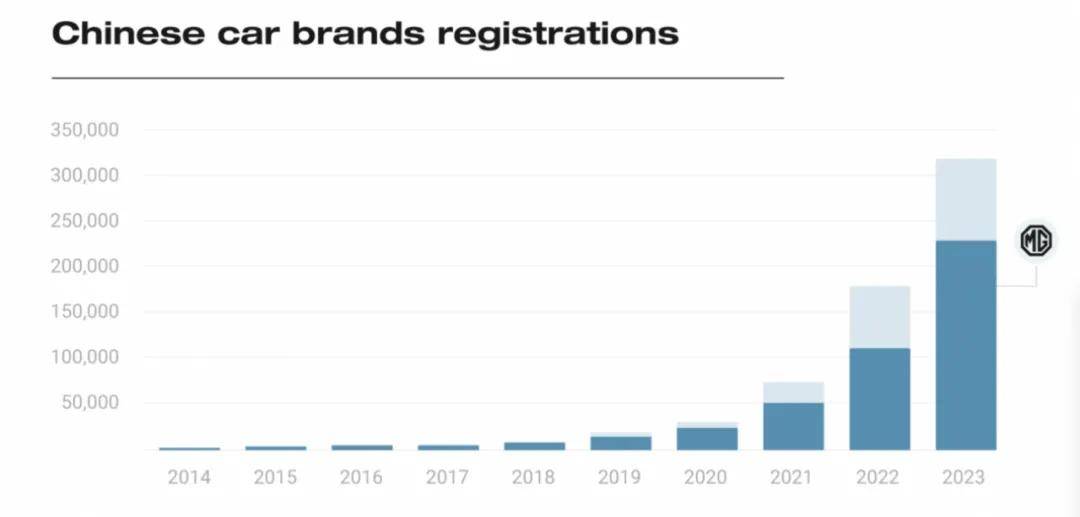

根據JATO Dynamics的數據,2023年,在歐洲市場,中國汽車品牌上牌數為32.3萬輛,同比增長高達79%,市占率達到2.5%。其中,上汽名爵上牌數超23萬輛,占比近72%,吉利2.2萬輛,比亞迪1.6萬輛。

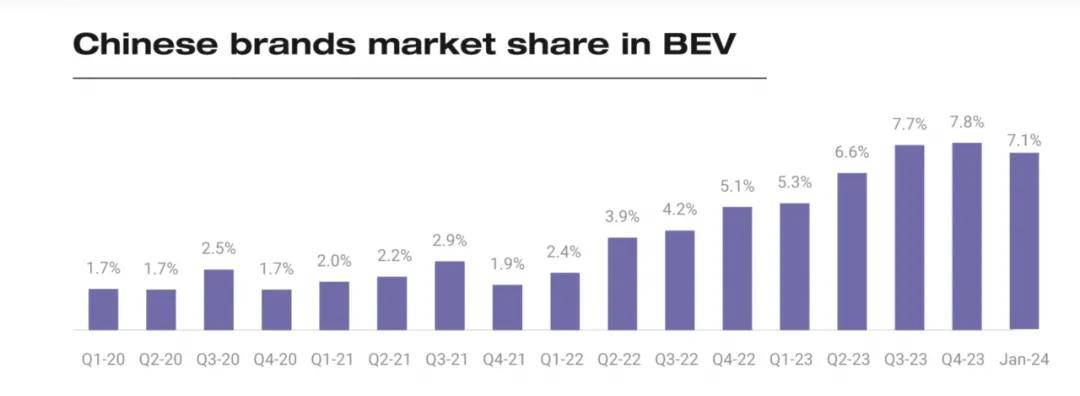

從銷量來看,施密特汽車研究公司(Schmidt Automotive Research)的數據顯示,今年4月,吉利汽車占西歐純電動汽車註冊登記數的12.7%,排名第二,僅次於大眾集團。

吉利手握沃爾沃、極星、smart、阿斯頓·馬丁等眾多歐洲品牌,在歐洲市場有著獨特優勢。

根據JATO Dynamics的調研,在歐洲上牌的中國品牌汽車累計有49.1萬輛,其中65%是中國製造。中國是外商投資的熱門目的地和重要出口中心,特斯拉、達契亞、沃爾沃、MINI、寶馬、極星等均進口中國製造的車型。

新來者比亞迪的關稅最低。今年年初,比亞迪宣布成為2024歐洲杯官方出行合作夥伴。

比亞迪對歐洲杯的贊助效果是顯著的,在諮詢公司Horváth於4月對歐洲和德國車主所進行的問卷調查中,知名度最高的中國汽車製造商為比亞迪,54%的受訪者都提到了該汽車品牌。

這也許是其也被列入懲罰但懲罰最輕的原因。

各方聲音

蔚來汽車將被徵收21%反補貼稅。

蔚來汽車稱,強烈反對以增加關稅為策略阻撓全球電動汽車的正常貿易。這種做法阻礙而不是促進全球環保、減排,以及可持續發展。

「在歐洲,蔚來汽車對電動汽車市場的承諾堅定不移,儘管存在保護主義,我們仍將繼續為用戶服務,並在歐洲範圍內探索新的機會。我們將密切關注事態發展,並做出符合我們業務最佳利益的決定。由於正在進行的調查尚未得出結論,我們對解決方案仍抱有希望。」

5月,在荷蘭阿姆斯特丹的蔚來品牌專賣店開業儀式上,蔚來汽車執行長李斌表示:「歐盟委員會的調查沒有道理。最近去過北京車展的人都看到了中國汽車製造商如何努力使用市場上最先進的技術來促進脫碳和環境保護。這是一個競爭非常激烈的市場。這些製造商依靠在中國境外提供產品來生存。這些關稅將剝奪中國公司在世界各地提供產品的機會。這就是我們反對這種做法的原因。」

李斌認為,新關稅不會改變蔚來作為高端品牌的商業模式。

蔚來汽車目前沒有計劃在歐洲進行任何生產。李斌認為,在歐洲銷售10萬輛汽車,建立自己的工廠才是合理的。

其新子品牌樂道(Onvo)、第三品牌螢火蟲(Firefly)計劃自2024年年底和2025年初進入歐陸市場。

吉利汽車集團對汽車商業評論表示正在研究歐盟的文件。

中國商務部和外交部已經表達了堅決反對、強烈不滿和高度關注。中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法,切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識,通過對話協商妥善處理經貿摩擦。中方將密切關注歐方後續進展,並將堅決採取一切必要措施,堅定捍衛中國企業的合法權益。

梅賽德斯-奔馳集團表態稱,始終支持基於世貿組織規則的自由貿易,包括所有市場參與者應享有同等待遇的原則。「自由貿易和公平競爭將給各方帶來繁榮、增長和創新。如果任由保護主義趨勢抬頭,將對各利益相關方造成消極的後果。我們將密切關注事態發展。」

大眾汽車集團表示,長遠來看,施加反補貼稅不利於歐洲汽車行業競爭力的提升。歐盟委員會做出這一決定的時機並不恰當。對歐洲、尤其是德國汽車行業來說,這一決定弊大於利。歐洲所需要的是促進汽車行業向電動化、氣候中和轉型的監管環境。

大眾汽車集團認為,自由、公平的貿易以及開放的市場是全球繁榮發展、保障就業、實現可持續增長的基礎。作為一家全球企業,大眾汽車集團支持並倡導開放、以規則為基礎的貿易政策。

寶馬集團對反補貼調查有著明確的立場。

寶馬集團董事長齊普策對歐盟此番加稅措施發表評論稱:「歐盟委員會對中國電動汽車加征關稅是錯誤的決策。加征關稅將會阻礙歐洲車企的發展,同時也會損害歐洲自身利益。貿易保護主義勢必引發連鎖反應:以關稅回應關稅,以孤立取代合作。對寶馬集團來說,類似增加進口關稅這樣的保護主義措施,無法幫助企業提升全球競爭力。寶馬集團堅定不移地擁護自由貿易。」

漢諾瓦應用技術大學FHM汽車行業講師弗蘭克·施沃普(Frank Schwope)認為:「關稅實際上低於許多人的預期,而且最初的計劃仍有修改的可能。這些措施對歐洲汽車買家和德國汽車製造商來說都是一場災難。寶馬、大眾和梅賽德斯-奔馳的負責人明確表示反對這種懲罰性關稅。中國是迄今為止所有德國汽車製造商最重要的銷售市場。當然,對法國汽車製造商來說,中國是一個微不足道的市場,他們將從針對中國進口到歐洲的措施中受益。懲罰性關稅當然會引發中國政府的反制措施。」

歐洲環境集團交通與環境部朱莉婭·波利斯卡諾娃(Julia Poliscanova)表示:「歐盟綠色協議承諾促進增長和就業,但如果我們的電動汽車全部進口,這是不可能的,所以關稅是能理解的。但歐洲需要強有力的產業政策來加速電氣化和本地化製造。僅僅引入關稅、同時取消2035年污染汽車的最後期限,將減緩轉型,並適得其反。」

歐洲汽車製造商協會(ACEA)表示:「ACEA一直堅信,自由和公平貿易對於打造具有全球競爭力的歐洲汽車行業至關重要,而良性競爭則推動創新和為消費者提供選擇。自由和公平貿易意味著保證所有競爭對手的公平競爭環境,但它只是全球競爭力組成的一個重要部分。」

西班牙汽車製造商協會ANFAC表示:「ANFAC傳統上捍衛市場自由競爭,無論商品來自哪裡,只要所有交易符合現行國際貿易立法並在平等條件下進行。如果有人不遵守,他必須受到懲罰。汽車每年為西班牙經濟貢獻超過180億歐元的貿易順差,我們的未來取決於全球開放市場以發展我們行業的競爭力。同樣,我們主張歐盟特別是西班牙制定強有力的產業政策,鼓勵本國生產和製造電動汽車並吸引新的投資,所有這些都以符合自由貿易和競爭保護法規的方式進行。」

歐洲議會德國議員馬庫斯·費伯爾(Markus Ferber)表示:「對中國電動汽車徵收關稅,歐盟委員會做出了正確的決定。在貿易政策方面,歐盟不能再像被車燈照到的鹿一樣,對中國的傾銷行為視而不見。如果歐盟真的想建立一個有競爭力的電動汽車行業,我們就需要反擊。我們不能指望歐洲汽車製造商在受到中國傾銷行為的打擊時,大規模投資新產能。我們以前在太陽能行業看到過類似的故事,結局並不美好。我們最好不要兩次犯同樣的錯誤。關稅和其他貿易壁壘永遠只是最後的選擇,但如果競爭不公平,那就別無選擇。這不是保護主義行為,而是一種公平競爭的措施。」

Made in Europe

5月28日,長城關閉了位於慕尼黑的歐洲總部,採取代理模式,通過與經銷商集團埃米爾·福萊(Emil Frey)合作,專注於德國、英國、愛爾蘭、瑞典和以色列,暫不開闢歐洲新市場。

但據當地媒體報道,布達佩斯政府還在與長城汽車為其在歐洲的第一家工廠進行談判。匈牙利將提供資金創造就業機會、減稅和放寬目標區域的監管,以吸引外國投資。

匈牙利在2023年生產了約50萬輛汽車,並獲得了比亞迪在歐洲的首個工廠投資項目。比亞迪還考慮在2025年在歐洲建立第二家工廠。

零跑汽車將利用法意合作夥伴Stellantis的現有產能,選擇波蘭蒂黑工廠作為製造基地。

波蘭發展和技術部透露,波蘭目前有多個項目支持超過100億美元的投資,其中包括一個支持向凈零經濟轉型的項目,另一個是為高失業率地區的企業所得稅減免項目,減免幅度最高可達50%。

西班牙和義大利也拿出真金白銀,鼓勵各路資本在本土投資建設電動汽車工廠。

西班牙是繼德國之後歐洲第二大汽車製造國,目前已獲得奇瑞的投資。奇瑞將於今年第四季度與當地合作夥伴在巴塞隆納的一家前日產工廠開始生產。

2020年起,西班牙推出吸引電動汽車和電池廠的37億歐元項目計劃。

據當地媒體報道,奇瑞計劃在歐洲建立第二座更大的工廠,已與包括羅馬在內的地方政府進行了談判。羅馬渴望吸引第二家汽車製造商,與菲亞特的製造商母公司Stellantis競爭。

比亞迪在義大利米蘭的展銷點

義大利可以利用其國家汽車基金為汽車購買者和製造商提供激勵措施,該基金在2025年至2030年期間將提供60億歐元的資助。東風集團是與羅馬進行投資談判的其他幾家汽車製造商之一。

擁有MG品牌的上汽集團計劃在歐洲建立兩家工廠。德國、義大利、西班牙和匈牙利都在上汽的選址名單上。

不過,在歐洲投資建廠,中國汽車製造商面臨著從勞動力到能源再到法規遵從等各方面成本的上升。

貝恩公司的迪·洛雷托(Di Loreto)表示,北歐的勞動力成本太高,無法進行有競爭力的生產,更南邊的義大利或西班牙則提供了較低的勞動力成本和相對較高的製造標準——這對高檔汽車尤其重要。

洛雷托表示,對於低成本汽車來說,有吸引力的地點還包括東歐和土耳其。土耳其目前每年生產約150萬輛汽車,主要銷往歐盟,並已與比亞迪、奇瑞、上汽和長城進行了談判。

土耳其與歐盟的關稅同盟以及與非歐盟國家的自由貿易協定,保證了其能夠免關稅出口汽車和零部件。