繼4月15日和7月8日之後,國家計算機病毒應急處理中心等部門14日再度發布「伏特颱風」調查報告,持續揭露美國政府機構實施的網絡間諜和虛假信息行動,最新曝光的美網絡武器設置了「嫁禍」功能。此次報告首次以中英法德日文多種語言發布。

國家計算機病毒應急處理中心和計算機病毒防治技術國家工程實驗室14日發布《伏特颱風III——揭密美國政府機構實施的網絡間諜和虛假信息行動》(以下簡稱「伏特颱風」調查報告),進一步公開美國聯邦政府、情報機構和「五眼聯盟」國家針對中國和德國等其他國家及全球網際網路用戶聯合實施網絡間諜竊聽竊密活動。

2023年5月,美國披露「具有中國政府支持背景」的「伏特颱風」黑客在美國關鍵基礎設施內部潛藏長達5年之久。今年4月15日和7月8日《伏特颱風——美國情報機構針對美國國會和納稅人的合謀欺詐行動》和《伏特颱風II——揭密美國政府機構針對美國國會和納稅人的虛假信息行動》專題報告先後對外發布,證明所謂「伏特颱風」黑客組織純屬美栽贓陷害,同時全面揭露美國政府機構為繼續把持所謂「無證監視權」對全球電信和網際網路用戶實施無差別監聽,並為背後相關利益集團攫取更大的政治利益和經濟利益,假借虛構子虛烏有的中國網絡攻擊威脅,合謀欺詐美國國會議員和納稅人的「紙牌屋」式鬧劇。

「今年4月和7月,我們連續兩次發布『伏特颱風』調查報告後,先後有來自美國、歐洲、亞洲等國家和地區的50餘位網絡安全專家通過各種方式與我中心聯繫,認為美國和微軟公司將『伏特颱風』與中國政府關聯,缺乏有效證據,同時表達了對美國操弄『伏特颱風』虛假敘事的關切。」國家計算機病毒應急處理中心相關研究人員14日對《環球時報》記者表示。

美情報機構打造嚴禁透露給盟友的「秘密武器」

最新發布的報告公布了美國情報機構研發的網絡武器—隱身「工具包」,代號「大理石」(Marble)。此前,中國國家計算機病毒應急處理中心已經連續公開披露了多款美國國家安全局(NSA)、中央情報局(CIA)開發的網絡武器。

作為全球最大的軍火供應商,美國擁有規模龐大的軍事工業體系,由此形成的美國網絡武器庫不僅規模龐大、形式多樣,而且功能複雜、產品豐富。最新披露的「大理石」工具包是一個工具框架,可以與其它網絡武器開發項目集成,輔助網絡武器開發者對程序代碼中各種可識別特徵進行「混淆」,有效「擦除」網絡武器開發者的「指紋」,類似於改變了「槍械」武器的「膛線」,轉移武器的指向,使調查人員無法從技術角度追溯武器的真實來源。

「長期以來,美國在網絡空間積極推行『防禦前置』戰略並實施『前出狩獵』戰術行動,也就是在對手國家周邊地區部署網絡戰部隊,對這些國家的網上目標進行抵近偵察和網絡滲透。為適應這種戰術需要,掩蓋自身惡意網絡攻擊行為、嫁禍他國並誤導溯源歸因分析,美國情報機構專門研發了『大理石』工具包。」上文中的研究人員表示。據介紹,該框架還設置了「嫁禍」功能,可以隨意插入中文、俄文、朝鮮文、波斯文、阿拉伯文等六種外語字符串,其目的旨在誤導調查人員,以此栽贓陷害中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗以及眾多阿拉伯國家。

研究人員依據「大理石」工具框架原始碼及其注釋分析發現,其被確定為一個機密級(且不可向國外透露)的武器研發計劃,起始時間不晚於2015年。因此該計劃是美國情報機構為自身量身打造的「秘密武器」,甚至嚴禁透露給所謂的「盟友」國家。

美在網絡世界大搞 「假旗」行動

現實世界中,關於「假旗」(False Flag)行動的公開報道很多,是指「打著他人旗幟做壞事,嫁禍於人」。

「大理石」工具包的發現再次證明美國情報機構在全世界開展的無差別、無底線網絡間諜活動,並實施「假旗」(False Flag)行動,以誤導調查人員和研究人員,並實現栽贓「對手國家」的陰謀。研究人員表示,結合此前調查結論,可以表明美國網絡戰部隊和情報機構的黑客如同變色龍一般在網絡空間中任意變換身份、變更形象,「代表」其他國家在全球實施網絡攻擊竊密活動,並將髒水潑向美國的非「盟友」國家。

最新報告援引可靠渠道透露,「假旗」行動實際上是美國情報機構「影響力行動」(英國稱為「線上掩護行動」)的重要組成部分。美國和「五眼聯盟」國家的秘密文件顯示,「影響力行動」主要包括兩個方面,即「虛假信息行動」和「技術干擾行動」,「假旗」行動是「技術干擾行動」的重要組成部分。與此同時,美國和「五眼聯盟」國家的內部文件中也明確指出,實施這種「影響力行動」必須遵守四個主要原則(「4D」原則),即「否認」「干擾」「抹黑」和「欺騙」,這四條主要原則恰恰覆蓋了「伏特颱風」行動的全部核心要素。而「伏特颱風」行動就是一個典型的、精心設計的、符合美國資本集團利益的「假旗」行動。

美在海底光纜建立監聽站

報告依據美國國家安全局(NSA)的內部絕密級資料稱,美國依託其在網際網路布局建設中先天掌握的技術優勢和地理位置優勢,把持全球最重要的大西洋海底光纜和太平洋海底光纜等網際網路「咽喉要道」,先後建立了7個國家級的全流量監聽站,與美國聯邦調查局(FBI)和英國國家網絡安全中心(NCSC)緊密合作,對光纜中傳輸的全量數據深度開展協議解析和數據竊取,實現對全球網際網路用戶的無差別監聽。

美國國家安全局並不滿足於僅僅停留在海底光纜所覆蓋的特定區域,而且這些監聽系統所竊取的數據也遠遠不能滿足其情報工作需要。因此,美國國家安全局對位於監聽系統「盲區」的特定目標實施了網絡秘密入侵行動(CNE)。

從美國國家安全局的絕密文件中可以看到,隸屬於美國國家安全局的「特定入侵行動辦公室」(TAO)在全球範圍內發動無差別的網絡秘密入侵行動,並植入了超過5萬個間諜程序(Implants),受害目標主要集中在亞洲地區、東歐地區、非洲地區、中東地區和南美地區。「從美國國家安全局的內部文件中可以清楚看到,中國境內的主要城市幾乎都在其網絡秘密入侵行動範圍內,大量的網際網路資產已經遭到入侵。」報告披露稱。

美國同盟國也擺脫不了被監聽的命運

最新公開的報告還例舉了美國情報機構對法國、德國、日本等國家實施的監聽行為。

研究人員介紹稱,為了建立了規模龐大的全球化網際網路監聽網絡,向美國政府機構提供了大量高價值情報,使美國政府屢屢在外交、軍事、經濟、科技等領域占得先機,任何目標都有可能被列入「重點監控名單」。

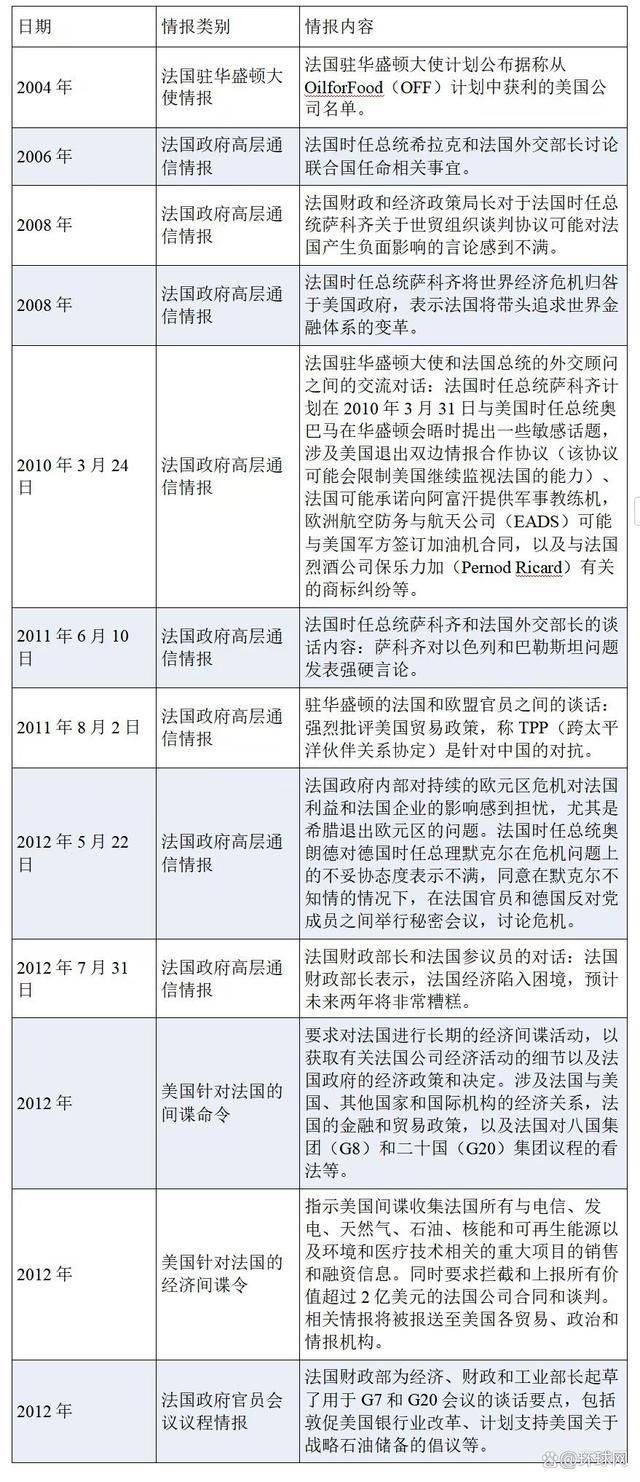

在2004年至2012年期間,美國對法國實施了長期的間諜行動,監聽對象包括前法國總統、法國財政部長、法國外交部長、法國參議員、法國財政和經濟政策局官員、法國駐美國大使,以及直接負責歐盟貿易政策的官員等。監聽內容涉及法國政府政策、外交、金融、國際交流、基礎設施建設、商業和貿易活動等,其中一些重要情報被美國授權與「五眼聯盟」夥伴國家共享,揭示了「五眼聯盟」國家亦為美國間諜行動的獲益者。

表1 美國國家安全局(NSA)針對法國時任政府官員的部分情報監聽記錄

此外,美國把德國排除在「五眼聯盟」之外,並劃為第三等級的夥伴,既是利益夥伴,也是監視目標,充滿了不信任。美國國家安全局長期對德國總理、外交部長、駐外大使和總領事等政府高級官員的通信內容進行監聽,監聽內容廣泛,包括德國政府對國際形勢和突發事件的看法,以及德國官員參與對美國際交流後的私下討論,涉及政治、軍事、經濟、外交、政策、民族、安全、資源等重要領域。值得一提的是,美國情報部門對歐盟國家的內部考慮,特別是對防範金融風險的解決方案有著濃厚興趣。

即便是在斯諾登事件後,美國也沒有放鬆對德國的監聽工作,只是採用了更加隱蔽的方式。2021年5月,丹麥媒體曝光了美國國家安全局與丹麥國防情報局合作,對途經丹麥的網際網路光纜實施監聽,而監聽對象包括德國、瑞典、挪威和法國的國家領導人、高級政客和高級官員。儘管德國等國家公開表示美國針對盟友的監聽活動是「不可接受的」,但2023年4月,美國針對德國國防部的監聽活動再次被公開曝光。美國國家安全局絕密級文件顯示,此次監聽活動涉及2023年2月20日德國國防部與來訪的中國國防部代表團進行的軍事外交會議,監聽記錄顯示,美國重點關注的是德國在與中國進行軍事領域合作問題上所持的觀點和立場。

為獲得更多經費,美打造「伏特颱風」計劃

報告認為,美國的全球網際網路監聽計劃及其所建立的監聽站就如同網絡空間中無處不在的「窺探者」,實時監聽竊取全球網際網路的用戶數據,這種監聽能力也成為美國構建「黑客帝國」和「竊密帝國」不可或缺的基石。而要維持這樣龐大的監聽計劃,每年需要的經費預算相當驚人,隨著網際網路數據的爆炸式增長,美國全球網絡監聽計劃對經費的需求也必然是「水漲船高」。這就是美國聯邦政府及其情報機構合謀策劃、推動「伏特颱風」計劃的主要動力。

多年來,美國聯邦政府機構出於一己私利,不斷將網絡攻擊溯源問題政治化。此外,微軟和CrowdStrike等公司為了迎合美國政客、政府機構和情報機構,出於提高自身商業利益的考慮,在缺乏足夠證據和嚴謹技術分析的情況下,熱衷於用各種各樣稀奇古怪且帶有明顯地緣政治色彩的名字對黑客組織進行命名,如「颱風」「熊貓」和「龍」等嫁禍中國。

報告呼籲,在地緣政治衝突不斷加劇的今天,國際間正常的交流恰恰是網絡安全行業最需要的,網絡安全需要廣泛的國際協作,廣大網絡安全企業和研究機構也應該專注於對網絡安全威脅對抗技術的研究以及如何為用戶提供更高質量的產品和服務,使網際網路在促進人類社會共同發展進步中行穩致遠。(據環球網)