撰文 / 塗彥平

編輯 / 黃大路

設計 / 琚 佳

「我們幾乎每天都接到電話,讓我們降價10%-15%。車企領導打電話逼著我們降價,每天都苦不堪言。」當被問及對當下車市價格戰的看法,吳永橋向汽車商業評論大倒苦水。

這也是本屆北京車展期間,汽車商業評論採訪的汽車行業人士的共同感受。面對價格戰,好像每一家車企都深受其害,但又沒有辦法,不跟也不行。價格戰不止,車企降成本壓力大,就又把壓力傳導給供應商,逼著供應商降價。

吳永橋認為,價格戰給整個中國汽車工業帶來了巨大的傷害。「無論打不打價格戰,整個中國汽車的產量和銷量不會有大的改變。打價格戰,可能就是個別企業多了一點,其他企業少了一點,但是會讓整個中國汽車產業生態鏈幾千億灰飛煙滅。」

價格戰沒有給中國汽車帶來增量,反而會讓整個中國汽車行業利潤大受損失,而且這個損失是不可逆的。因此,吳永橋呼籲:中國汽車產業需要良性競爭,更多地是從提升技術和用戶體驗的角度來打造產品,來吸引用戶,絕對不應該以價格戰作為未來發展的驅動力。

自2024年1月1日起,吳永橋出任博世智能駕駛與控制系統事業部(XC-CN)中國區總裁,負責博世智能駕駛、智能座艙以及跨域融合解決方案在中國的所有業務。

4月26日,北京車展第二天,吳永橋的行程安排得滿滿當當,直到臨近閉館,才抽出身來接受汽車商業評論的採訪。他能言善談,對當前汽車行業諸多問題直抒己見。

這位博世XC事業部中國區的年輕掌舵人躊躇滿志,已經作好帶領團隊迎接任何市場挑戰的準備。他認為智能駕駛與智能座艙的技術發展路徑已經明晰,他有信心,通過戰略定力和持續投入,博世兩三年能做到行業領先。

來到智能化核心戰區

2005年從上海交通大學機械與動力工程學院碩士畢業之後,吳永橋就到聯合汽車電子(簡稱聯電)工作。在其近19年聯電的工作經歷中,他經歷了行業變革、產業創新及晶片供應鏈挑戰,始終和團隊一起把握市場機遇,成功獲取了大量本土車企的新能源與智能網聯項目,見證了整個汽車行業從燃油車向電動車的轉型。

成立於1995年的聯電是博世和中聯汽車電子的合資公司,最初做燃油發動機管理系統。2009年,「十城千輛」工程啟動,正式拉開我國新能源汽車商業化的序幕。聯電的新能源事業部也是在這一年成立的。

2019年之後,我國新能源汽車市場快速壯大。面對很多崛起的本土競爭對手,聯電做出了很多改變:調整組織架構以更加快速地響應中國客戶,整個設計理念由全球主導轉為聯電本土主導,同時更加依靠本土化的供應鏈體系。

得益於這些及時的調整,聯電的業務拓展到自動變速箱控制系統、混合動力及電力驅動、車身電子等領域。2023年,聯電的驅動電機和電橋的出貨量在中國獨立供應商中位居第一。

新能源是智能化的基礎。在談及未來車輛長期能源占比時,吳永橋認為純電、混動和純燃油車的比例將會是4:4:2,預計2030年左右,使用發動機的車型(混動和純燃油車)仍將占據60%的市場份額,純電不可能獨占市場,這是因為純電車短期內一些缺點無法解決。第一,充電設施還不夠完善;第二,電池的熱失控和自燃等安全性問題還沒有徹底解決;第三,純電車的保值率太低;第四,在極寒天氣下純電的充電和續航難題。

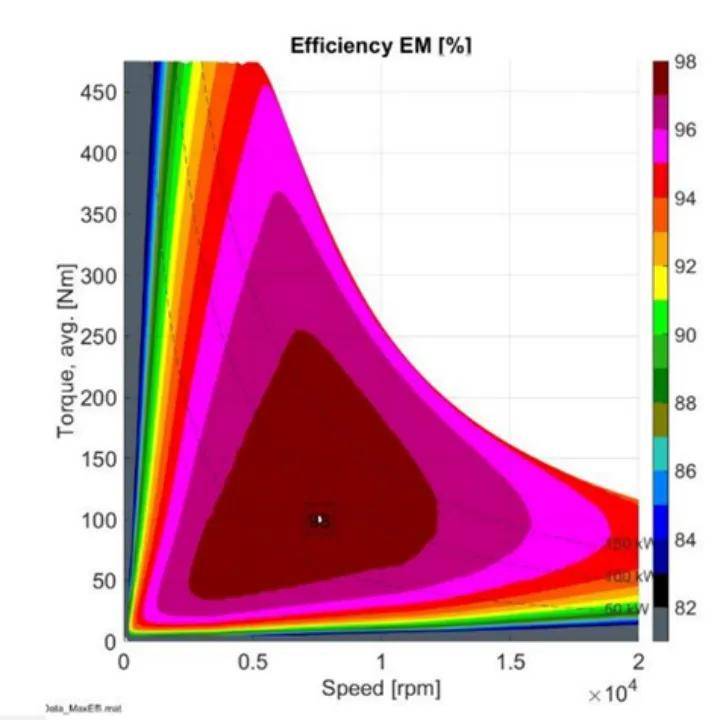

另外,在談及中國新能源車輛出口時,吳永橋謹慎地表示:中國現在的新能源車不適合出口到歐洲市場,特別是德國。中國的純電使用的電驅動系統大部分都是一擋變速,混動主要是P1+P3或REEV的增程架構,這樣的架構在速度大於160kph時,整車轉換效率急劇下降,更多的電能轉化成了損耗的熱能浪費了,在高速不限速的場景下,續航能力和油耗表現會迅速衰落。

電機效率、轉速和功率的MAP圖(圖片來源於網絡)

電機效率、轉速和功率的MAP圖(圖片來源於網絡)

在聯電深度參與了中國汽車產業的上半場——電氣化後,現在來到博世XC事業部,吳永橋告訴汽車商業評論,現在博世XC業務面臨的競爭處境和之前聯電的新能源業務曾經面臨的競爭處境非常相似,博世XC可以借鑑一些聯電的經驗,在電氣化過程中所積累的整車電子電氣的經驗也將是汽車智能化之路的基礎。

XC現在面臨著來自本土化競爭對手的挑戰,特別是在智能駕駛、智能座艙方面。吳永橋表示,XC首先要做的是,進行決策機制的變革,以實現更快更靈活的開發,然後就是繼續把更多智能化的開發決策從德國轉移到中國。

目前,博世的高階智能駕駛和智能座艙主要是由中國本土團隊主導,下一步,前雷達、一體機攝像頭、角雷達、超聲波雷達等L2業務也可能會更多依靠中國本土團隊來開發。

到任之後,4個月內,吳永橋主要專注於5個方面的工作。

第一方面,也是最重要的,就是博世高階智駕的落地。在奇瑞星途新紀元ES上,今年2月OTA升級了博世全球首個高階智駕——高速領航輔助,馬上5月份會批產城市領航輔助。博世也因此成為全球唯一一個擁有高階智駕能力的國際化Tier1供應商。

今年清明假期間,吳永橋帶領XC團隊與產業鏈夥伴共同在奇瑞總部推進高階智駕項目

今年清明假期間,吳永橋帶領XC團隊與產業鏈夥伴共同在奇瑞總部推進高階智駕項目

第二方面,帶領團隊拜訪客戶。前面幾年因為缺芯造成了客戶的一些抱怨,彼此需要更多的信任,以便建立起更長久的業務合作關係。

第三方面,帶領團隊進行新業務的獲取,包括傳統ADAS業務及智能座艙基礎版(基於SA8155)、升級版(基於SA8255)和至尊版(SA8295),車展後,將會更多推進艙駕融合和高階智駕項目的獲取。

第四方面,內部成立降本小組,每周跟蹤、分析內部數據,尋找一切可能性以降低物料、製造、運營等成本。

第五方面,重塑公司文化,將公司文化打造為——「客戶導向,業務驅動,一切為了客戶,一切為了業務」。

在聯電期間,吳永橋和團隊一起打了汽車行業上半場電動化的仗。到了博世中國XC事業部,直面的則是汽車行業的下半場智能化。現在,他已經置身汽車行業的核心戰區。

首個高階智駕項目背後

2023年12月20日,奇瑞星途星紀元 ES上市,這款車對於博世有著非凡的意義。因為它搭載的奇瑞第三代NEP智能駕駛系統,背後是博世與文遠知行合作的高階智駕系統。

它由博世XC事業部中國區本土開發,是面向中國市場量身打造的全棧式智能駕駛系統解決方案,也是博世中國高階智駕系統實現量產的起點。

在入門級L2 ADAS市場,博世處於領跑地位。不過,在高階智駕賽道,博世是追趕者。

為了以最快的速度將項目落地,博世採取了與中國本土算法公司合作的方式。吳永橋透露,在雙方的合作中,博世負責域控制器硬體設計、底軟、中間件、應用層和雲服務軟體開發,文遠知行負責行車的感知、規劃和部分雲服務子模塊的開發。最終博世將其集成為一套完整的系統方案。

在OTA的攻堅關鍵期,吳永橋和奇瑞汽車執行副總經理,工程技術研發總院院長高新華博士幾乎每天早上七點半都會通電話,交流項目中的問題,所有問題當天立刻落實到團隊中。從2022年下半年開始開發,項目歷時18個月實現量產,這個速度在整個中國市場都算是非常快的。吳永橋開玩笑地說道:「高新華博士是我們高階智駕的首席測試官和體驗官,每天逼著我們把產品做精做強。」

「客戶定點之後,從全新的硬體設計、底軟、中間件、上層軟體到感知、規控、預測等,這是一個非常複雜的體系化的過程。特別對於博世這樣的國際化企業來說,在流程如此嚴格如此複雜的情況下,其實18個月是非常有挑戰性的。」吳永橋表示。

而一旦走通了從客戶定點到項目量產的全過程,在硬體不變的情況下,再做新的項目,將算法移植過去,時間就能縮短。

目前市面上有些高階智駕方案並不成熟,往往先批產再通過OTA來完善功能。但吳永橋表示,博世一旦宣布批產,那就是真正的批產了。「因為每個流程、每個釋放版本都有一個嚴格質量管控流程和開發體系來保證,一旦批量交付,絕對是可用也好用,完成度是非常之高的。」

博世中國高階智能駕駛解決方案

博世中國高階智能駕駛解決方案

博世中國高階智能駕駛解決方案可覆蓋高速及高架、城市等不同應用場景的L2++端到端高階智能駕駛與泊車功能,包含傳感器、計算平台、算法應用以及雲服務等關鍵技術要素。博世可為客戶提供靈活的合作模式,包括硬體和底軟、應用軟體、雲服務模塊或者全棧解決方案。

博世中國高階智能駕駛解決方案已實現大規模量產,高速領航功能今年2月向用戶發布,城市領航功能將從今年第二季度開始陸續推向全國20個城市。

從0到1的路走通之後,博世將加速推進從1到10。

智駕的方向已經清晰明了

經過此前數年黑暗中的摸索,現在智能駕駛的方向已經清晰明了,那就是BEV(鳥瞰視圖)+Transformer(一種神經網絡模型),下一步是Occupancy Network(占用網絡),再下一步是end to end(端到端),再就是Foundation Model(大模型);同時,隨著車端實時建立道路拓撲信息能力的提升,會做輕圖和無圖方案。

吳永橋認為,最終的大模型,是一個海量數據驅動的,具有極強泛化能力的神經網絡。「基於規則可控的,永遠實現不了真正的大模型。因為基於規則,就很難窮盡所有的場景,要把世界上所有的上億個場景都找出來,是不可能的。同時,也很難總結出適用於所有場景的正確策略。」

這個大模型要靠不停的訓練,不斷給它投喂數據,現在是1000萬個視頻片段,未來可能達到1億、10億個視頻,就能無限接近擬人化的駕駛。

「路上有一灘水,傳統基於規則的算法,如果沒有總結過這個場景的策略,以為路面是平的就開過去了。但是特斯拉擬人化訓練後就能夠認知到前面是一灘水,像老司機一樣會繞著開。」吳永橋說,這樣司機每天開車都有不一樣的感覺,背後其實就是靠神經網絡的訓練。

而通過大模型實現擬人化駕駛,系統最後對車的控制很可能是會超越人類的。

要達到這個水平,數據不能太少。因此,他強調很低的算力不要做高階智能駕駛,會誤導大眾,覺得自動駕駛就是這樣了。「我一直堅信智能駕駛只有0分和90分,不存在60分、70分的及格方案。超過70%的車主在高速上使用NOA,一旦發生緊急情況接管過一次,就會受驚,後續基本上不敢再使用NOA了。所以,只有把高階智駕做到極致安全、體驗最好的時候,人們才開得放心。」

他還認為,短期內,高階智駕還是需要雷射雷達的。在一些Corner Case下,比如在黑夜,雨霧天情況下,配備雷射雷達的系統可以大幅度提升長距離的識別準確率,提升高速NOA的安全性,特別是在高速情況下AEB的準確率。同時,雷射雷達的價格正在快速下降,當價格不再是阻礙時,高階智駕配備雷射雷達的方案甚至可能將會一直延續下去。「我自己現在只敢開帶有雷射雷達方案的高階智駕車輛。」吳永橋說道。

追趕特斯拉和華為

「如果沒有華為大力推廣,中國的高階智駕進程還會慢很多年。」吳永橋對博世高階智駕的國內最大競爭對手給予了極高評價。

雖然量產慢了半拍,但其實,博世在高階智駕上起步並不晚,在德國4-5年前就開始研究了。

智駕技術路線清晰之後,博世將加速追趕。博世中國高階智駕的策略就是,先基於BEV+Transformer的方法做到第一步,下一步占用網絡也已經在做了,2024年底計劃推出輕地圖方案,2025年會推出無圖方案。

當然,行業最終目標是走向大模型。今年4月24日,華為發布干崑ADS 3.0智駕系統。它是兩個大模型合在一起,一個是GOD3.0,占用網絡改進模塊,負責感知;一個是PDP網絡,負責預測、決策、規控。

在吳永橋看來,高階智駕做到一定程度會到達一個瓶頸,這其實是後來者的機會。就跟現在的智能化手機一樣,以前做到蘋果的操作體驗絕對不可能,但現在幾乎所有手機都能做到類似蘋果的體驗,能很快地追趕到蘋果的技術高度。

因為智能駕駛的技術路線已經很清晰,後來者也可以快速追趕前輩。「追趕速度會非常快,就是砸錢砸人,這基本上已經是行業共識了。」吳永橋對博世非常有信心,「只要保持這種高度的戰略定力和戰略自信,持續地投人投錢,非常有機會,而且應該能夠趕上。」

高階智駕的幾個關鍵因素不外乎算力、算法和數據。算力方面,博世中國與國內領先的雲合作夥伴共建業界領先的智算中心, 構建全國首個應用自動駕駛專有雲的開發鏈路,最大限度保證當前與未來的數據合規要求,同時,作為全球化企業在中國、德國、美國都有自己的公司,可以集合更多的資源去擁有這個算力;算法方面,當一個創新算法被驗證後,其他企業能快速落地跟進實現這些算法;數據方面,基於博世的全球化布局,會有很多車企合作來實現數據整合。

自動駕駛是一個複雜系統,行業內的頭部公司在感知規划算法等能力方面做的的確不錯,當算法要和底盤控制系統、轉向系統、動力系統、懸架控制系統等整合在一起,就需要跨域融合,而這正是博世的強項。「我們很多客戶實際體驗後,都提到博世在控車方面是做的不錯的,可以實現剎車不點頭、變道快穩准、平穩加減速。」

車輛運動智控系統

車輛運動智控系統

今年北京車展,博世帶來了全新的車身動態跨域解決方案——車輛運動智控系統(VMM)。它的核心就是一個軟體層,可以集中控制和協調動力總成、制動、轉向、懸架等車輛底盤執行器。

在高階智駕市場,特斯拉和華為是很強的兩個競爭對手。吳永橋表示,「我覺得兩三年可以很快追上特斯拉和華為。」

另一方面,吳永橋也對高階智駕的能力邊界提出了自己的看法,「現階段的高階智駕仍是以輔助車主以降低駕駛疲勞感和減輕重複冗長的駕駛操控為目標的。比如AEB功能的激活,除了廣為討論的速度外,激活條件還受制於駕駛員是否打方向盤、所處的路線是否有彎道等客觀條件。所以廠家在宣傳的時候要儘量以客觀的視角傳遞給消費者全面的信息。」

需要強調的是,無論是駕駛輔助ADAS系統還是高階智駕系統,博世在幫助中國主機廠出海方面有極大的優勢,基於遍布全球的分支機構,博世針對不同國家和地區汽車相關標準法規擁有細緻的專業解讀,能夠提供滿足各種標準法規的產品和解決方案;同時,博世基於V模型的開發流程,滿足功能安全和預期功能安全的要求,以應對海外市場更為嚴格的監管環境。「我們能夠更好、更快的幫助主機廠海外項目進行工程化商業落地。」吳永橋說。

座艙走向AI定製化

自2021年與車聯天下共同量產全球首個基於高通8155晶片的博世智能座艙平台後,博世相繼開發了智能座艙升級版(基於高通8255晶片)和智能座艙至尊版(基於高通8295晶片),完善了從中階到高階的智能座艙產品組合。

博世智能座艙平台至尊版

博世智能座艙平台至尊版

3年時間,擁有深入軟硬體架構設計積累的博世與靈活的本土合作夥伴車聯天下共同獲得了市場上幾乎所有主流本土車企的項目,這也讓博世累計出貨超過130萬台,量產20多個客戶項目,並有50個項目正在研發中。量產周期也已達到業界領先的10個月。

吳永橋認為,智能座艙的路線比智駕路線更清晰,以前還有很多SoC,現在中高端車規級SoC幾乎被高通一統天下,主流座艙基本上是標配高通8155晶片,下一代是8255、8295。

在智能座艙方面,不管在中國市場還是全球市場,博世的市場份額都是第一名。與智駕系統類似,基於海外市場座艙生態的了解和各類型式認證的經驗,協助中國主機廠出海,並促成項目更高效的認證落地,也是博世的獨特優勢。

他認為,從用戶體驗來看,未來,不管是智能座艙還是智能駕駛,都會走向私人定製化。或許有一天,智能座艙會成為個人的AI小助手乃至出行「靈魂伴侶」。

「人類完成駕駛任務從本質上來說還是有一套規則的,智駕無論是端到端或大模型都是在這個規則框架內進行的。座艙的交互是沒有框架的,就像人與人之間的交流,座艙要理解車主內心的需求,這將是私人定製化或者深度靈魂交流的,這就需要更強大的AI算力,絕對不是現在20-30個TOPS能解決的。」吳永橋提出,未來一個座艙所需要的算力很可能會超過高階智駕,博世也很希望可以推出全球首個AI座艙。

打通整車的任督二脈

吳永橋給團隊留了一個研究課題,就是怎麼樣把博世的智駕、智控、智驅、智艙這四個域融合在一起。他認為,跨域融合一定要做。

目前,艙駕融合有兩種方案:第一種叫做one box,就是一個盒子裡面有兩塊PCB,兩個SoC;第二種是利用單顆SoC(如高通8775,或者英偉達Thor)實現跨域融合。

吳永橋認為,用一顆SoC融合,存在很大難度,「第一,不同域的作業系統不同。座艙域是安卓,講究娛樂性。智駕域是QNX,講究實時性。兩個作業系統在同一個SoC上平穩且互相不干擾地運行,會是巨大的挑戰。第二,兩個域對功能安全和信息安全的要求不一樣,比如萬一座艙死機了,不能影響ADAS的功能。」這是巨大的挑戰。這對軟硬體系統和架構提出了巨大的挑戰。只做ADAS,或者只做座艙,都是很難做跨域融合的。

博世展示跨域產品及解決方案

博世展示跨域產品及解決方案

未來的跨域,一顆SoC可以集成ADAS、智能座艙和整車計算。博世在智能座艙、智能駕駛領域有深厚沉澱,聯電在做整車計算。所以,博世可以把ADAS、智能座艙和整車計算三合一集成在一起,形成更強大的合力。

吳永橋舉了一個例子。「前方100米路上有個坑,攝像頭檢測到了之後信號立刻回傳,剎車開始調整,懸架準備隨時升起來,電驅立刻開始降低輸出扭矩,座艙本來在放音樂,音量也馬上降下來,讓你集中注意力看前方路面。」現在博世已經在研究這些功能如何實現了。

「真正的跨域融合好比打通整車的任督二脈。」吳永橋自信這是博世很強的優勢,「現在華為和我們都在做,其他供應商短期內很難涉獵所有領域,因為他們不太了解各個域控制器的核心架構,做智能化的企業很難理解底盤控制和電驅動系統。只有深入理解將各個域打通融合之後,才能真正實現整車交互、人車合一的極致用戶體驗。」